2021年以來,浙江大學在精研學術和科技創新的道路上再創新高。作為第一單位,浙江大學在Science、Nature、Cell三大期刊發表至少10篇研究論文。

2021年7月9日,浙江大學作為通訊單位,在Science連續報道2篇研究論文。一篇是華中科技大學武漢光電國家研究中心陶光明研究小組和浙江大學光電科學與工程學院馬耀光研究小組合作,報道了一種具有形態分級結構、可大批量制備的光學超材料織物(Metafabric),具有優異的日間輻射制冷能力(具體見納米人公眾號今天第一篇報道)。另一篇就是本文接下來要介紹的:浙江大學童利民、郭欣等人在冰纖維研究領域的最新成果。

第一作者:Peizhen Xu, Bowen Cui

通訊作者:童利民, 郭欣

通訊作者單位:浙江大學

研究亮點:

1. 水蒸氣低溫靜電輔助合成高品質冰單晶納米纖維材料

2. 這種不含缺陷結構的冰晶體具有優異的低溫力學性能、光傳遞性能

主要內容

當水以冰形式存在時,通常被認為容易易碎、發生斷裂,可逆拉伸形變量低于0.1 %。但是,浙江大學童利民、郭欣等通過研究,發現直徑為微米或者更低的冰能夠在不折斷的同時,彎折形成數十微米圓形,而且纖維還能恢復為其本身結構,其可承受的應力極限值達到~15 %,冰的這種特質說明其表現彈性形變特征,這種冰纖維在可見光的傳輸過程中性能達到目前高性能的芯片級光波導,此外作者發現在較高的彎折作用中將產生近表面層由于壓縮作用冰晶相從六方Ih變為三方Ir相。冰晶體中的強彈性形變、透光性說明材料中不存在缺陷結構,晶體結構轉變說明冰晶體的晶格轉變能壘較低。達特茅斯學院Erland M. Schulson對該研究的主要內容進行總結和評述。

背景

天然冰結構中存在孔隙、微弱的裂紋、晶界、晶體位錯等缺陷結構,以及界面不平整等特征,這種冰的生長過程及其熱-力學性質導致的缺陷結構,將導致影響應力、對可見光的散射。

新發展

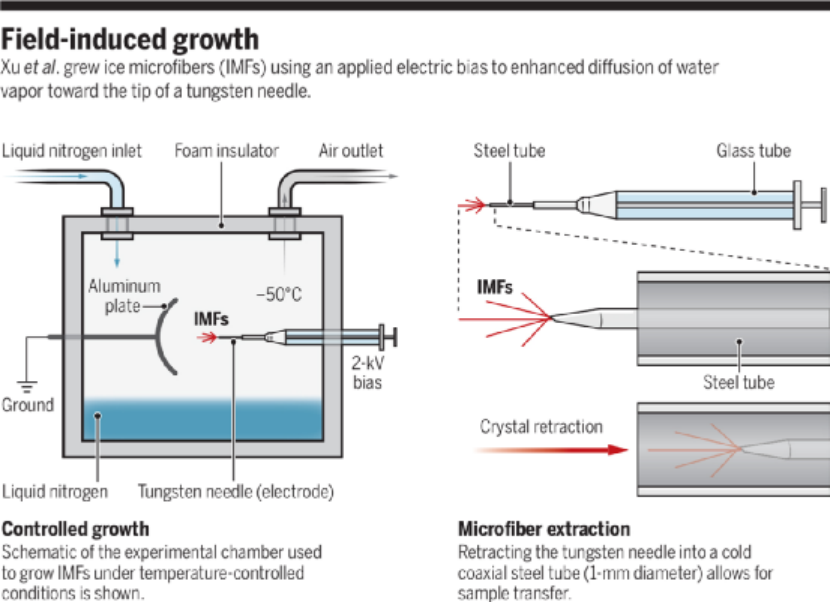

圖1. 低溫靜電作用生長單晶冰纖維

作者通過優化合成過程,通過電場增強生長方法合成了晶體結構完美的冰纖維,隨后通過冷凍TEM驗證得到的冰為不含缺陷位點的單晶晶體,具有光滑的表面結構(表面粗糙度<< span="">1 μm)。

彎折性能

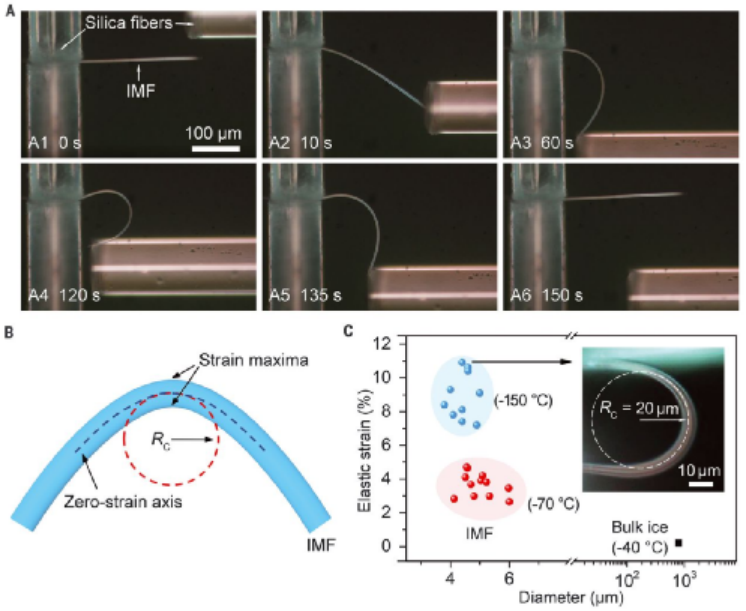

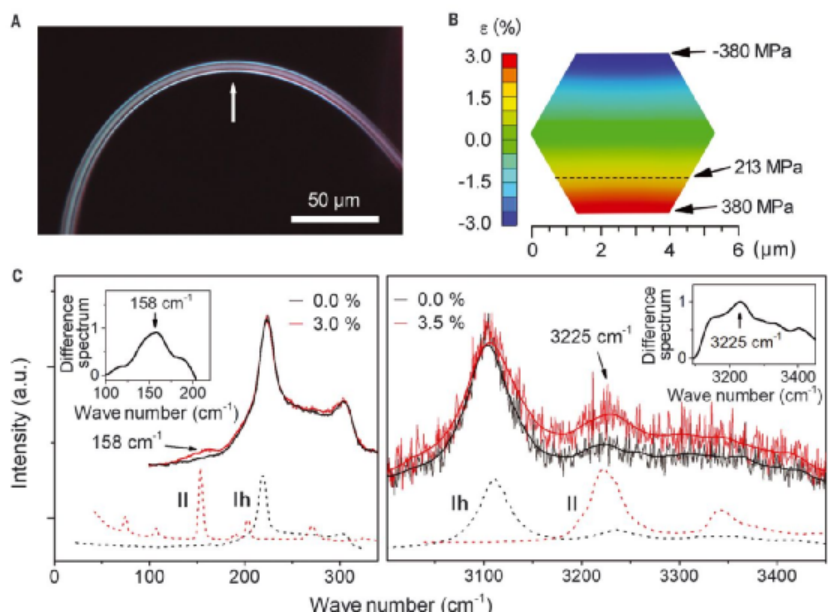

圖2. 冰單晶的可逆彎折性能

在-150 ℃中,直徑4.4 μm的冰纖維能夠彎折形成直徑20 μm的圓形,該過程中在近表面區域產生的彈性應力達到10.9 %,相當于冰纖維的外表面上產生~1.4 GPa的應力,相當于在地下~42 km受到的應力。而且,在隨后釋放應力的過程中發現這種彎折作用是可逆的,未見冰單晶纖維中發現殘留彎曲結構。作者通過平行實驗,在制備的多個冰纖維考察彎折過程的力學性能,都觀測到這種優異的力學性質,這種接近理論極限的力學性質很少在各種材料體系中實現。

光學性質

由于合成的單晶結構冰纖維不存在內部和外部缺陷,因此表現了較好的光學性質,作者進一步的通過可見光在冰纖維的傳輸性能進行說明,作者對可見光從冰纖維的一段傳播至另一端過程中的光散射現象隨傳播距離的變化情況表征,發現冰纖維結構具有低溫區間低損耗光波導的優勢。

圖3.冰單晶彎折結構處六方Ih→II型晶相轉變

通常情況中冰以六方Ih 結構存在,這種六方對稱結構導致雪花呈現特定六邊形結構;但是在高壓條件中,冰趨向于以密度更高的晶體形式存在。比如通過Ih轉變為II型晶體,密度能夠提高~25 %,從925提高至~1150 kg m-3,因此體積在一定程度降低。形成高度彎折的部位,應力能達到~0.4 GPa,作者通過Raman光譜驗證產生II型結構,這種晶體轉變過程在~100 s內就能實現晶相轉變,比體積更大的冰在動力學變化上更加迅速。

展望

這種單晶冰纖維材料具有10.9 %的晶格壓縮/延展度,這種性能比以往相關報道結果提高了一個數量級,同時受到應力的冰單晶纖維能夠產生晶相變化,當壓縮應力高于3 %,冰的晶體結構將從Ih向II型結構轉變;在較低的溫度和更高的彎折程度,冰單晶纖維能夠進一步轉變為多種晶相,包括II型、III型、V型、VI型、IX型等。進一步的,作者認為冰單晶纖維有望用于低溫傳感器,包括分析分子吸附、環境變化、結構變化、表面形變等。

參考文獻:

Erland M. Schulson, A flexible and springy form of ice, Science 2021, 373(6551), 158

DOI: 10.1126/science.abj4441

https://science.sciencemag.org/content/373/6551/158

Peizhen Xu, Bowen Cui, Yeqiang Bu, Hongtao Wang, Xin Guo*, Pan Wang, Y. Ron Shen, Limin Tong*, Elastic ice microfibers, Science 2021, 373(6551), 187-192

DOI: 10.1126/science.abh3754

https://science.sciencemag.org/content/373/6551/187