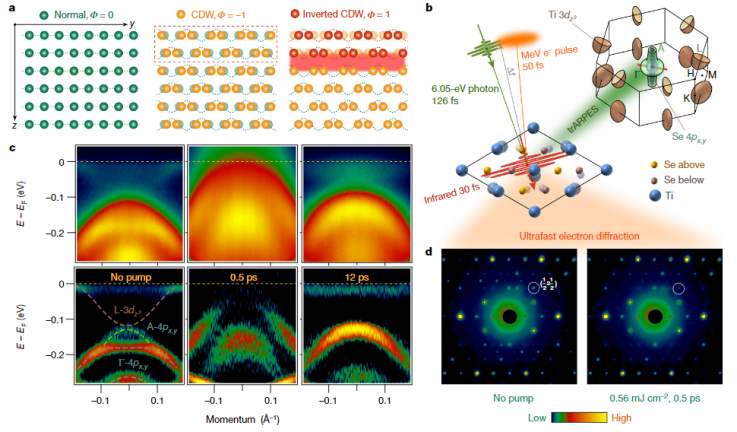

1. Nature:量子材料中電子維數的光學操縱

通過將電子態限制在二維中,可以在量子材料中實現奇異現象。上海交通大學張文濤及向導共同通訊在Nature 在線發表題為“Optical manipulation of electronic dimensionality in a quantum material”的研究論文,該研究利用飛秒激光操控量子材料,在三維材料中實現瞬時二維長程有序電子態,并在所形成的二維電子態中發現存在光致超導的跡象。Duan, S., Cheng, Y., Xia, W. et al. Optical manipulation of electronic dimensionality in a quantum material. Nature 595, 239–244 (2021).https://doi.org/10.1038/s41586-021-03643-8

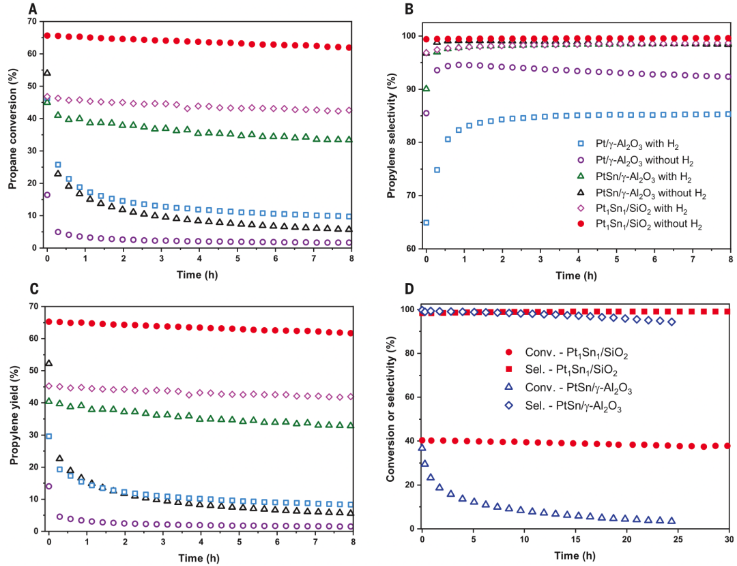

2. Science: SiO2負載PtSn NPs作為丙烷脫氫反應的高穩定性和高選擇性催化劑

通過非氧化丙烷脫氫法(PDH)生產丙烯,有望滿足不斷增長的全球丙烯需求。Pt基催化劑中,使用Al2O3支撐Pt納米顆粒(NP)并通過添加錫(Sn)等過渡后金屬進行修飾,具有更高的選擇性。然而,為了緩解PtSn分離失活的問題,在催化劑制備中使用了大量Sn,這增加了金屬間PtSn NPs的生成。另外,在反應物中添加氫氣會降低催化劑失活率,然而在原料中添加氫氣降低了每通丙烷轉換的熱力學極限,降低了生產率。有鑒于此,密歇根大學的Suljo Linic教授等人,報道了一種二氧化硅負載鉑錫(Pt1Sn1)納米顆粒(直徑<2納米)可以作為pdh催化劑,無需在原料中添加氫氣,對丙烯表現出出色的穩定性和選擇性(>99%)。1)將氯鉑酸(H2PtCl6)和氯化錫(SnCl2)在0.1M鹽酸溶液中混合,然后浸漬SiO2基底并還原催化劑以合成二氧化硅負載的鉑錫(Pt1Sn1)納米顆粒催化劑。PtSn NPs的直徑小于~2納米,而且PtSn NPs與SiO2基底的相互作用避免了Pt和Sn分離形成SnOx相。2)與商業Pt-Sn/γ-Al2O3以及Pt/γ-Al2O3催化劑相比較,制備的Pt1Sn1/SiO2催化劑的丙烯生產率最高。在原料中沒有氫氣的情況下,Pt1Sn1/SiO2的丙烯生產率比商業Pt-Sn/γ-Al2O3高出兩個數量級。3)研究發現,Pt1Sn1/SiO2催化劑可以部分再生,在三個PDH周期后,測得了約97%的初始活性和>99%的初始選擇性,表明了Pt1Sn1/SiO2催化劑對丙烯生產具有卓越的穩定性和選擇性(>99%)。Ali Hussain Motagamwala et al. Stable and selective catalysts for propane dehydrogenation operating at thermodynamic limit. Science, 2021.DOI: 10.1126/science.abg7894http://doi.org/10.1126/science.abg7894

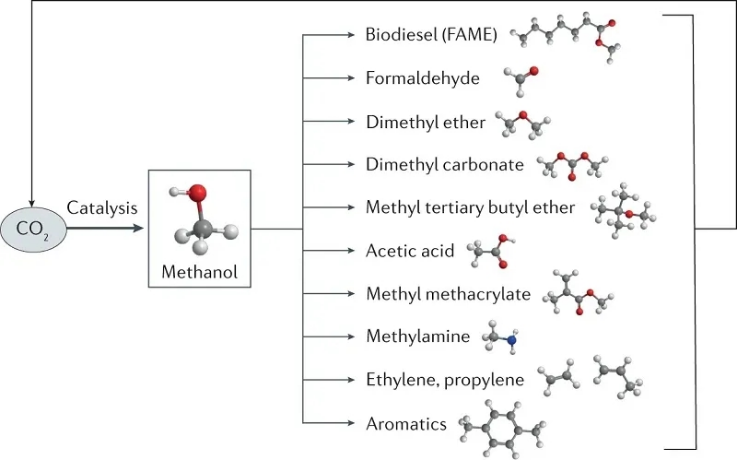

3. Nat. Rev. Chem.: 二氧化碳選擇性還原制甲醇的研究進展

二氧化碳(CO2)是一種標志性的溫室氣體,也是推動當前全球氣候變化的主要因素,這刺激了對CO2的捕獲和循環利用,使其成為有價值的產品和燃料。二氧化碳的6H+/6e?還原產生CH3OH,這是一種關鍵的化合物,既是燃料又是平臺分子。有鑒于此,法國里爾大學Andrei Y. Khodakov和巴黎大學Marc Robert等人,綜述了CO2還原制備CH3OH的不同途徑,即多相催化加氫和均相催化加氫,以及酶催化、光催化和電催化。描述了主要的催化劑和它們的操作條件,然后考慮了它們在選擇性、生產率、穩定性、操作條件、成本和技術準備方面的優缺點。目前,多相加氫催化和電催化是CO2大規模還原制備CH3OH的最有前途的方法。1)近年來,在使用多種催化途徑將CO2選擇性還原為CH3OH方面取得了重大進展。將CO2還原為CH3OH面臨的主要挑戰是如何提高在溫和條件下進行的催化過程的穩定性和產率。在CO2還原為CH3OH的不同途徑中,多相催化和電催化是最突出的。多相催化劑催化CO2加氫制CH3OH已經相當成熟,而CO2電解更具前景。2)可持續電力的可獲得性和價格似乎是有效合成CH3OH的必要先決條件。H2O是抑制催化活性的反應副產物,因而通過H2O吸附或選擇性膜在反應器中選擇性去除H2O,可以提高單程CH3OH產率。在常規的CO2轉化為CH3OH工藝中,銅(Cu)基催化劑仍然是其中的佼佼者,但是Cu催化劑的失活仍然是一個問題,且還沒有最終確定其活性位點。此外,需要了解復合催化劑組分之間的相互作用以及參與物種的動態行為。另外,H2的成本和可用性也可能成為大規模CO2加氫的實際障礙。3)對于電催化,未來的方向可能聚焦于具有明確活性位點微環境的選擇性納米結構催化劑和負載型分子催化劑上。避免催化劑中毒和降解的策略也是一個重要的方向。在電池設計、電極結構和催化劑穩定性方面的新發展是提高各種操作條件下性能的需要。Navarro-Jaén, S., Virginie, M., Bonin, J. et al. Highlights and challenges in the selective reduction of carbon dioxide to methanol. Nat Rev Chem (2021).DOI: 10.1038/s41570-021-00289-yhttps://doi.org/10.1038/s41570-021-00289-y

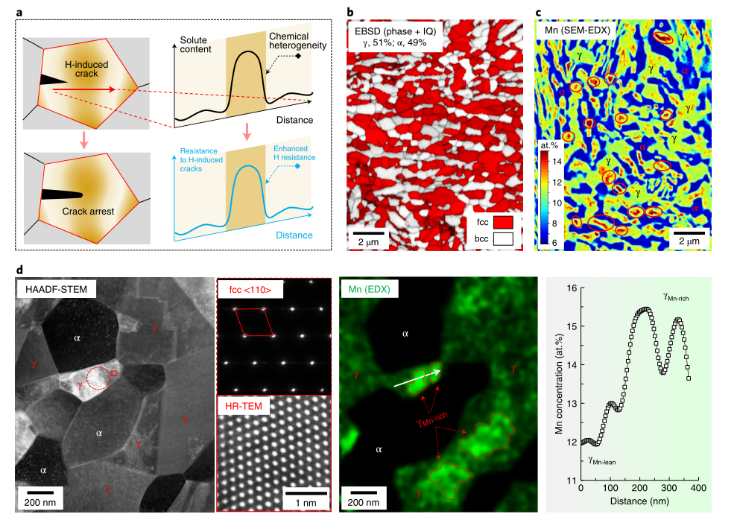

4. Nature Mater.:化學不均勻性提高高強度鋼的抗氫脆性能

金屬材料的強度和抗氫脆性之間的矛盾是設計在氫環境中工作的輕質而可靠的結構部件的內在阻礙。尋找經濟和可擴展的微觀結構解決方案來應對這一挑戰具有重要意義。近日,德國馬克斯·普朗克鋼鐵研究所Dierk Raabe,Binhan Sun報道了一種基于利用鋼的組織成分中的溶質不均勻性策略的解決方案,以實現局部增強抗裂性和局部氫捕獲。這種精心設計的局部成分變化有助于提高局部抗裂性,形成緩沖帶,阻止氫誘導的微裂紋在氫腐蝕相或界面內或沿氫腐蝕相或界面快速擴展。1)研究人員在輕質高強度中錳(Mn)鋼(重量百分比為0.2C-10Mn-3Al-1Si)上展示了這種策略。在相圖和熱化學計算機結合(CALPHAD)的輔助下,對奧氏體相內的Mn不均勻性進行了良好的調節設計,形成了分布在整個樣品上的高密度的微觀限制的富Mn緩沖區。2)在合金變形過程中,由于其局部較高的Mn含量提高了機械穩定性,在這些緩沖區內局部抑制了從軟奧氏體到硬馬氏體的動態轉變。結果顯示,顯微組織演變成嵌在硬質基體中的軟島的高度彌散,從而鈍化和抑制了H誘導的微裂紋。3)這種化學不均勻性可通過不完全Mn分配/均勻化的熱處理來實現。同時,利用CALPHAD方法指導加工,并且可以很容易地擴展到已建立的、具有成本效益的工業加工路線。同時,也可以推廣到其他類型的高強度鋼,使其顯微組織具有更強的抗氫脆性能。Sun, B., Lu, W., Gault, B. et al. Chemical heterogeneity enhances hydrogen resistance in high-strength steels. Nat. Mater. (2021)DOI:10.1038/s41563-021-01050-yhttps://doi.org/10.1038/s41563-021-01050-y

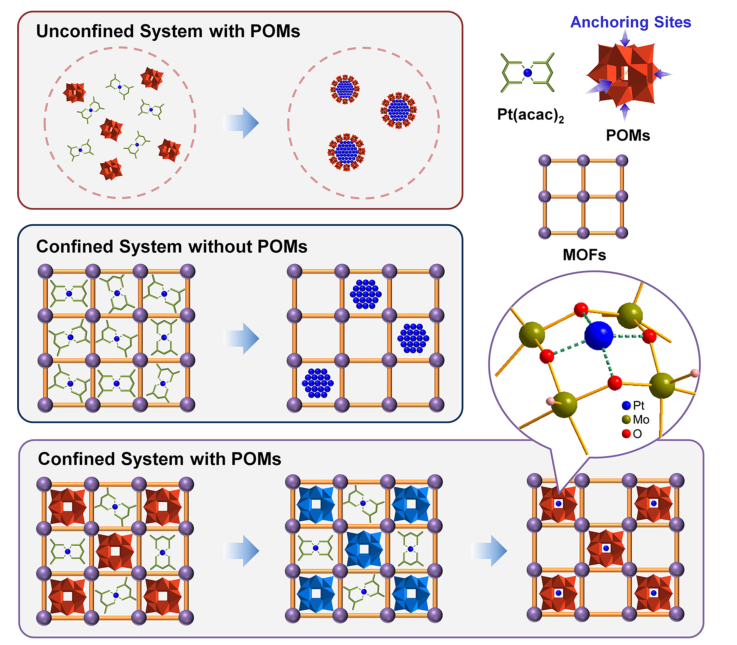

5. Nature Commun.:在受限空間中制備用于炔烴二硼化具有增強活性的多金屬氧酸鹽穩定的單原子位點催化劑

實現單個金屬原子位點及其載體的協同作用對獲得高性能催化劑具有重要意義。近日,清華大學李亞棟院士,王定勝副教授,清華大學深圳國際研究生院Jia Li報道了利用三維金屬有機骨架(MOF)作為有限的空間骨架來控制Keggin-型磷鉬酸(H3PMo12O40,(PMo)),多金屬氧酸鹽(POMs)單元周圍金屬前驅體的可及性、空間分散性和遷移性,從而成功地制備了一種POMs穩定的Pt單原子催化劑(SAC)。1)研究人員在MIL-101、HKUST-1和ZIF-67等不同的MOFs體系中,成功構建了一系列POM穩定的Pt單原子位點催化劑(Pt1-PMo@MOFs)。相反,無論是沒有POMs還是MOFs,都只產生了Pt NPs。2)值得注意的是,Pt1-PMo@MIL-101在炔烴二硼化反應中的催化活性遠高于未加POM的MIL-101中Pt NPs的催化活性,這得益于多孔MOF骨架對有機反應底物的預濃縮和產物在孤立的Pt原子中心上的脫附能降低的協同作用。考慮到POMs和多孔材料的結構和功能的多樣性,這一策略有可能推廣到其他基于多金屬有機化合物的多孔體系,不僅限于MOF,而且還可以擴展到其他多孔材料,構建更具創新性的基于POMs的SACs,從而有目的地進行協同催化。Liu, Y., Wu, X., Li, Z. et al. Fabricating polyoxometalates-stabilized single-atom site catalysts in confined space with enhanced activity for alkynes diboration. Nat Commun 12, 4205 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24513-xhttps://doi.org/10.1038/s41467-021-24513-x

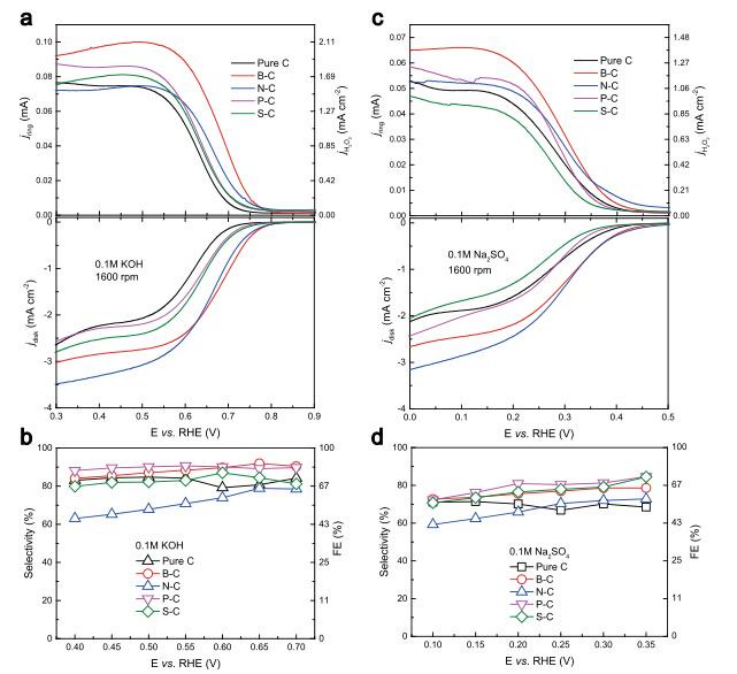

6. Nature Commun.:硼摻雜的碳催化劑用于高活性和選擇性氧還原為H2O2,以實現高生產率

過氧化氫(H2O2)因其在造紙、消毒、廢水處理、化學合成等各個行業中的廣泛應用,是最重要、最基礎的化工產品之一。氧還原為H2O2,為H2O2的生產提供了一條綠色路線,然而,由于缺乏有效的催化劑,無法在與工業相關的產率下同時實現高選擇性和高活性。近日,美國萊斯大學汪昊田教授,德克薩斯大學奧斯汀分校Yuanyue Liu報道了開發了一種硼摻雜的碳(B-C)催化劑用于高選擇性和高活性的2e--ORR來生產H2O2,特別是在大電流密度下。1)與最先進的氧化碳催化劑相比,這種B-C催化劑在工業相關電流下的具有顯著提高的活性,同時不犧牲H2O2的選擇性,節省超過210 mV的過電位以獲得300 mA cm-2的ORR電流密度和85%的H2O2法拉第效率(FE)。此外,該B-C催化劑還具有良好的穩定性,連續電解30 h仍保持較高的活性(200 mA cm?2)和選擇性(85~90%)。與B-C相比,包括N、P和S在內的其他非金屬摻雜則表現出緩慢的H2O2活性或較低的選擇性,這表明摻雜劑在調節碳基催化劑的電子結構從而調節H2O2的選擇性和活性方面起著主導作用。2)研究人員利用密度泛函理論(DFT)計算,從熱力學和動力學兩個方面考慮的電荷效應,揭示了B-C催化劑中的硼中心是H2O2高活性和選擇性的來源。從熱力學角度看,B-C體系的過電勢幾乎為零,而從分子動力學角度看,B-C體系通往2e?途徑的勢壘低于4e?途徑的勢壘。這些結果不僅與實驗觀察結果一致,而且揭示了原子水平上的ORR反應機理。3)研究人員進一步將B-C催化劑應用于開發的H2O2固體電解質反應器中,用于連續高效地產生高Fes(高達95%)和高H2O2部分電流密度(高達400 mA cm?2)的純(無電解質)H2O2溶液,展示了該催化劑在未來的實際應用中的巨大潛力。Xia, Y., Zhao, X., Xia, C. et al. Highly active and selective oxygen reduction to H2O2 on boron-doped carbon for high production rates. Nat Commun 12, 4225 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24329-9https://doi.org/10.1038/s41467-021-24329-9

7. Nature Commun.:鋰石墨負極中熱驅動降解的原位觀察及安全問題

石墨是一種強大的可逆鋰存儲材料,使第一批商業上可行的鋰離子電池成為可能。然而,鋰化石墨的熱降解途徑和安全隱患至今讓人難以捉摸。近日,針對以上問題,美國阿貢國家實驗室Khalil Amine,Gui-Liang Xu,清華大學歐陽明高院士報道了對加熱過程中鋰化的石墨負極進行了原位同步高能X射線衍射表征,并在先進光子源上進行了質譜(MS)表征。時間分辨的高能XRD數據表明,不同的XRD反射可以追蹤到鋰化石墨在加熱過程中的相變化。同時,利用MS可以實時跟蹤和定量分析SEI分解過程中氣體的析出過程和相應的反應過程。1)實驗結果表明,在室溫至280 ℃的加熱過程中,SEI中的聚氧化乙烯(PEO)齊聚物首先在40~60 ℃開始分解,然后通過加熱,發現了典型的石墨脫嵌階段效應,這源于Li的浸出。2)研究人員在整個過程中對所有生成的氣體物種(如H2、CH4、CO2、CO和O2等)進行了定量監測。3)研究人員通過DSC表征和氧暴露實驗進一步證明了高活性殘余鋰的存在,這引發了顯著的放熱。同時,原位對分布函數(PDF)分析提供了令人信服的證據,表明石墨負極表面的殘余鋰存在于納米簇中。這項工作通過熱降解展現了鋰化負極的SEI分解、鋰浸出和氣體析出,闡明了SEI對鋰化石墨穩定性的本質作用,揭示了可燃氣體和殘留液態鋰帶來的安全隱患。Liu, X., Yin, L., Ren, D. et al. In situ observation of thermal-driven degradation and safety concerns of lithiated graphite anode. Nat Commun 12, 4235 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24404-1https://doi.org/10.1038/s41467-021-24404-1

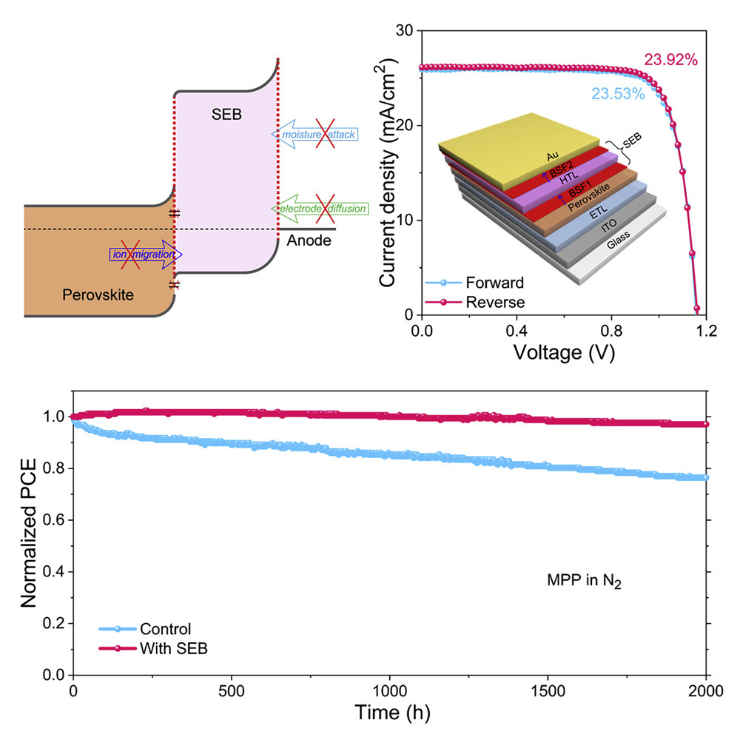

8. Joule:具有雙背場界面層用于高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

隨著鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的實際應用同時需要高效率和長期的穩定性,其中界面起著至關重要的作用。北京理工大學陳棋等人開發了與空穴傳輸層 (HTL) 相關的界面層和電極緩沖層,其中在相關的兩個界面上實現了雙背面場(SEB)。1)通過在與空穴傳輸層(HTL)相鄰的兩個界面處使用 2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷(F4-TCNQ)形成SEB,即F4-TCNQ /HTL/ F4-TCNQ。SEB將吸光層橋接到背面電極,具有所需的能帶排列和多缺陷鈍化效果,從而穩定鈣鈦礦、HTL和金屬電極。因此,具有SEB的平面 n-i-p PSC 實現了23.9%(經認證為 23.4%)的效率,活性面積為0.12 cm2。2)值得注意的是,基于SEB的PSC表現出卓越的工作穩定性。在標準太陽光光照2,000 小時后,PSC的最大功率點跟蹤的效率僅下降3%。此外,這些器件還表現出優異的熱穩定性和濕度穩定性。因此,SEB提高了PSC的效率和穩定性,為鈣鈦礦光電的商業化鋪平了道路。Huachao Zai et al. Sandwiched electrode buffer for efficient and stable perovskite solar cells with dual back surface fields,Joule, 2021DOI:10.1016/j.joule.2021.06.001https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435121002890#!

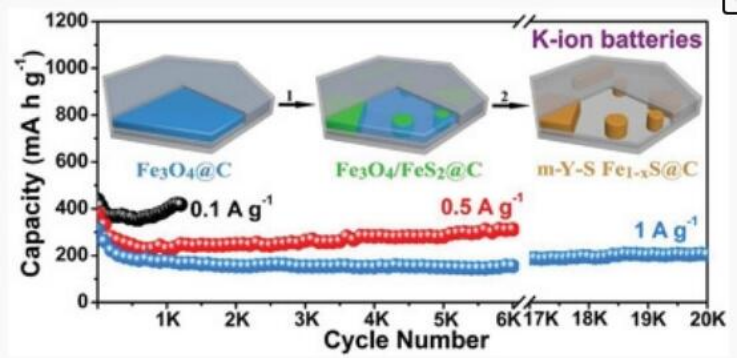

9. AM:一種部分硫化策略衍生的多蛋黃-殼結構用于超穩定K/Na/Li離子存儲

金屬硫化物具有較高的理論容量,是一種具有吸引力的堿金屬離子電池負極材料,但其固有的導電性差、循環過程中體積變化大等問題阻礙了其在實際應用中的應用。針對這些問題,尋求設計合理、具有良好穩定性和快速電荷轉移的微結構具有重要意義。近日,福建師范大學黃維院士,Yi Zhao,中科院福建物構所官輪輝研究員報道了開發了一種用于構建多蛋黃殼(m-Y-S)結構的部分硫化策略,目的是減小蛋黃尺寸并增強殼和蛋黃之間的接觸點,以實現更好的電荷傳輸。1)在所制備的樣品中,多個Fe1-xS納米粒子被很好地包裹在中空的納米碳片中,同時,伴隨著可調的內部空隙。與傳統的SiO2模板或酸蝕法制備的Y-S結構相比,這種具有m-Y-S結構的Fe1?xS@C-3復合材料具有接觸點多、顆粒尺寸小、優化的內部空隙和導電碳涂層等出色的結構優勢,具有優異的K/Na/Li離子存儲性能。2)對于儲鉀而言,0.1 A g?1電流密度下,循環1200次后容量為418 mA h g?1,10 A g?1下表現出187 mA h g?1的良好倍率性能。值得注意的是,該負極在0.5 A g?1和1 A g?1下分別實現了6000次循環(311 mA h g?1)和2000次循環(205 mA h g?1)的超穩定循環穩定性,明顯優于已報道的PIB負極。3)作為LIBs和SIBs的負極,Fe1?xS@C-3負極還表現出優異的循環穩定性和優異的倍率性能,在10 A g?1下1000次循環后的容量為633 mA h g?1,在5 A g?1下7000次循環后的容量為321mA h g?1。4)研究人員,通過理論計算、動力學分析和非原位表征,系統地闡明了m-Y-S、Fe1?xS@C-3具有優異性能的原因,即m-Y-S具有優化的內部空穴空間和良好的結構穩定性,以及良好的電子/離子輸運的多連接點和導電碳層。這項工作為制備m-Y-S結構以實現高性能電化學儲能提供了一條新的途徑。Xiuling Shi, et al, A Partial Sulfuration Strategy Derived Multi-Yolk–Shell Structure for Ultra-Stable K/Na/Li-ion Storage, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202100837https://doi.org/10.1002/adma.202100837

10. AM綜述:聚集誘導發光活性凝膠的制備,功能和應用

北京理工大學黎朝研究員和香港科技大學唐本忠院士對聚集誘導發光活性凝膠的制備,功能和應用相關研究進行了綜述。1)具有聚集誘導發光性能的發色團(AIEgens)在其聚集狀態下會發出強烈的熒光,而它在溶液中作為離散分子的發光則可以忽略不計。作為一種具有緊湊相和自由空間的溶脹類固體,凝膠能夠操縱分子內運動。具有AIE活性的凝膠也因具有獨特的特性和廣闊的應用前景而引起了研究者的廣泛關注。2)作者在文中對AIE活性凝膠進行了全面的概述,詳細介紹了目前所采用的制備策略,總結了AIEgens的應用和AIE凝膠的功能以及它們的結構-性質關系;此外,作者也介紹了AIE活性凝膠在不同領域中的應用;最后,作者討論了目前該領域所面臨的挑戰和解決這些問題的潛在方法以及AIE活性凝膠未來的發展前景。Zhao Li. et al. Aggregation-Induced Emission-Active Gels: Fabrications, Functions, and Applications. Advanced Materials. 2021DOI: 10.1002/adma.202100021https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202100021

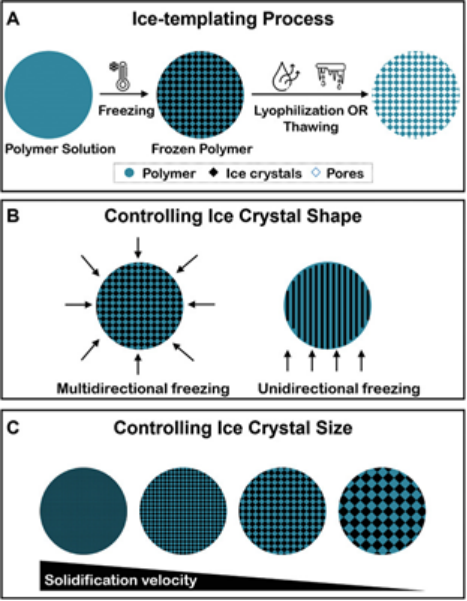

11. AM 冰模板軟物質:調整孔隙結構和形態的基本原理和制造方法及其生物醫學應用

多孔支架廣泛用于生物醫學應用,其中孔徑和形態影響一系列生物過程,包括溶質的傳質、細胞相互作用和組織、免疫反應和組織血管化,以及來自生物材料的藥物傳遞。冰模板是制造多孔材料最廣泛使用的技術之一,它可以通過控制溶質懸浮液中的冰形成來控制孔隙形態。通過微調冷凍和溶質參數,冰模板可以一種使用簡單、容易獲得和大規模的過程將具有可調形態特征的孔合并到各種材料中。雖然軟物質被廣泛用于生物醫學應用的冰模板,但其冰模板的基礎原理并未被總結。近日,新南威爾士大學Jelena Rnjak-Kovacina研究員等人報道了冰模板在聚合物基生物材料中的基本原理、合成和表征方法以及生物醫學應用。1)介紹了多孔支架在生物醫學應用中的實用性,突出了受孔隙特征影響的生物機制,概述了支撐冰模板的物理和熱力學機制,描述了常見的合成方法,批判性地評估了特定于聚合物的冰模板的復雜性。2)指出當前技術水平的關鍵差距在于不同的交聯機制如何影響冰模板水凝膠的最終形態。解決這一差距可以確定已經成熟的聚合物的新用途,并為制造新型多孔聚合物支架引入新的途徑。此外,我們應該利用最近激增的桌面原型制造來發明更符合研究人員需求的新冰模板設置。最后,將孔隙形態與對生物材料的生物反應相關聯將支撐它們在各種生物醫學應用中的實用性。Habib Joukhdar, et al. Ice Templating Soft Matter: Fundamental Principles and Fabrication Approaches to Tailor Pore Structure and Morphology and Their Biomedical Applications. Adv. Mater. 2021, 2100091.DOI: 10.1002/adma.202100091https://doi.org/10.1002/adma.202100091

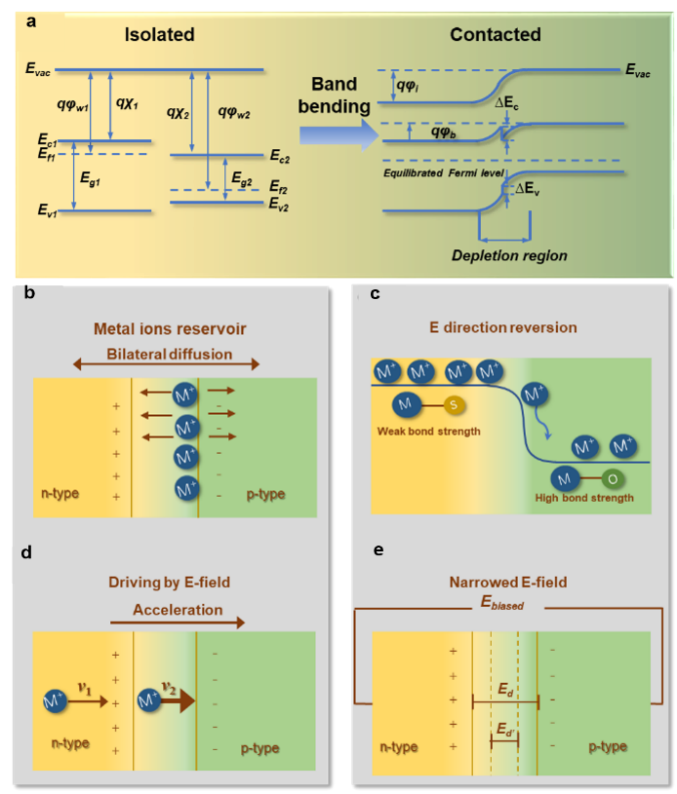

12. AM: 儲能領域異質結構材料的研究進展

隨著大規模儲能系統和電力設備的應用,電池和超級電容器的儲能能力面臨著越來越大的需求和挑戰。隨著納米材料的引入,這些器件的電極發生了根本性的變化。作為新一代材料,異質結構材料因其獨特的界面、堅固的結構、協同效應以及提高能量/功率輸出和電池壽命的能力而受到越來越多的關注。有鑒于此,哈爾濱理工大學陳明華教授等人,綜述了儲能領域異質結構研究的最新進展。具體地,對異質結構的基本性質,包括電荷再分布、內建電場和相關的儲能機制進行了詳細的總結和討論。對儲能領域中異質結構的各種合成路線進行了全面綜述,并分析了它們的優缺點。討論了異質結構材料在鋰離子電池(LIBs)、鈉離子電池(SIBs)、鋰硫電池(Li-S電池)、超級電容器和其他儲能器件中的優勢和目前的研究進展。最后,總結了異質結構材料在儲能領域面臨的挑戰和發展前景。1)近年來,異質結構材料以其優異的電子輸運性質、豐富的活性位點、良好的催化活性等,在電化學儲能領域引起了廣泛關注。其優異的性質來源于優勢互補的協同效應及異質界面處的電子重構現象等。當兩相材料接觸時,由于費米能級、主要載流子類型和濃度的差異,異質界面附近的載流子將自發地跨界面轉移,調整界面附近材料的電子/離子狀態,進而影響電極材料的儲能性能。2)重點討論了異質界面電子結構、內建電場、氧化還原反應可逆能力對異質結構材料儲能行為和性能的影響。界面處自發的電子轉移可影響兩相材料的化學吸附能力和電化學反應活性,協同增強電極材料的儲能容量。同時,由電子轉移產生的電勢差可在界面處建立內電場,促進載流子在界面處轉移,提高電極材料的功率特性。3)盡管異質結構材料已在堿金屬離子電池、超級電容器等領域得到廣泛研究,但現有工作往往僅基于異質結的基本特性對異質結構材料的儲能機理和優化機制進行定性分析。然而,異質界面的納米結構和電子結構與電子自發轉移能力、調控范圍和輸運特性緊密相連,而至今尚沒有定量分析和設計異質結構材料的研究工作,且缺少能準確描述異質結構材料儲能過程的理論模型。深入理解異質結構材料的儲能機制、合理選材和設計實現協同作用的最大化,有望突破目前高性能電極材料研發的技術瓶頸,推動儲能技術的快速發展。Yu Li et al. Emerging of Heterostructure Materials in Energy Storage: A Review. Advanced Materials, 2021.DOI: 10.1002/adma.202100855https://doi.org/10.1002/adma.202100855