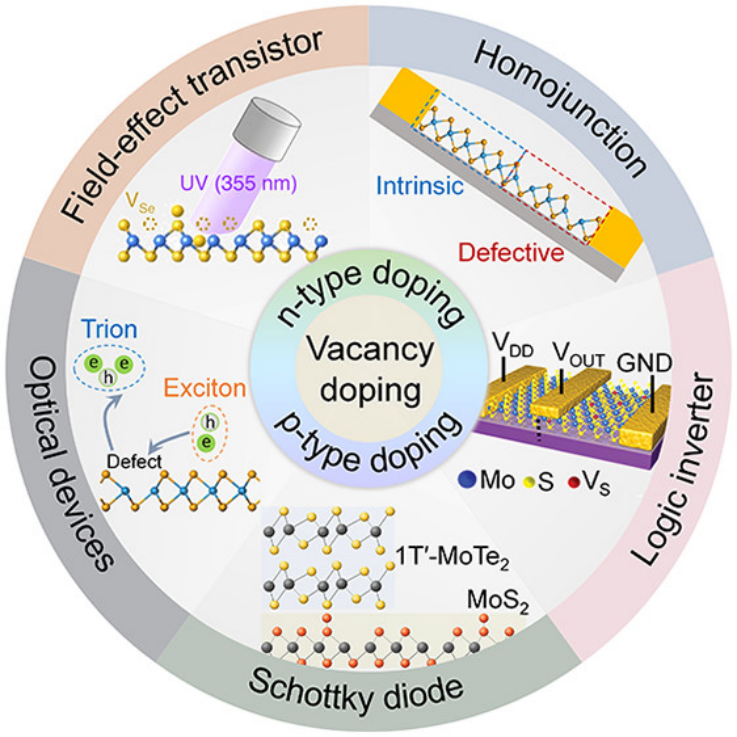

1. Acc. Mater. Res.綜述:二維過渡金屬二硫屬化物的單原子空位摻雜

二維過渡金屬二硫屬化物(2D TMDCs)具有優異的柵極靜電電容、穩定的化學性質和合適的帶隙,被認為是下一代溝道材料的潛在候選者。然而,由于2D TMDCs超薄的體形和懸掛的無鍵表面,其實際應用受到穩定、精確和可控的摻雜技術的嚴重限制。傳統的硅基替代摻雜技術受2D TMDCs超薄體和強膜?襯底電荷轉移的限制,在2D TMDCs中遇到了一些令人頭疼的困難,很難實現高濃度摻雜。另外兩種摻雜技術也無法承擔這一任務,局部柵極靜電摻雜離不開外部電場的輔助。而分子吸附劑的表面電荷轉移摻雜行為不穩定(如熱脫附)或不能有效地改變原有的電子結構。幸運的是,單原子空位可以有效而精確地調節2D TMDCs的載流子濃度,顯著提高其電導率。因此,弄清2D TMDCs中單原子空位摻雜的工作規律和作用機理,有利于開創一種全新的電學性能優化策略,克服其在高性能電子學和光電子學領域的實際應用中“實驗室到工廠”轉變的技術障礙。近日,北京科技大學張躍院士,張錚副教授綜述了2D TMDCs中單原子空位摻雜的最新進展,并重點介紹了其在光電器件中的應用。1)作者首先總結了通過實驗表征揭示的2D TMDCs中常見的缺陷和密度最大的缺陷類型。2)作者接著系統統總結了2D TMDCs中硫族空位的修復和制造策略。闡明了2D TMDCs中單原子空位的摻雜機制及其對載流子濃度和載流子遷移率等電學性質的調節。3)作者建立了2D TMDCs中硫族空位與拉曼光譜和光致發光光譜光信號之間的關系,這將有助于快速、無損地評估硫族空位濃度。4)作者綜述了2D TMDDCs材料的單原子空位摻雜的應用現狀,包括互補金屬?氧化物半導體邏輯反相器、同質結、肖特基二極管和光伏器件。5)作者最后指出了單原子空位摻雜在下一代電子和光電子器件中的潛在挑戰和未來發展趨勢。總體而言,該綜述旨在為材料、電子學和光電子學等領域的研究人員提供可控和精確的摻雜技術指導,以促進2D TMDDCs的實際應用。Xiankun Zhang, et al, Single-Atom Vacancy Doping in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides, Acc. Mater. Res., 2021DOI: 10.1021/accountsmr.1c00097https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00097

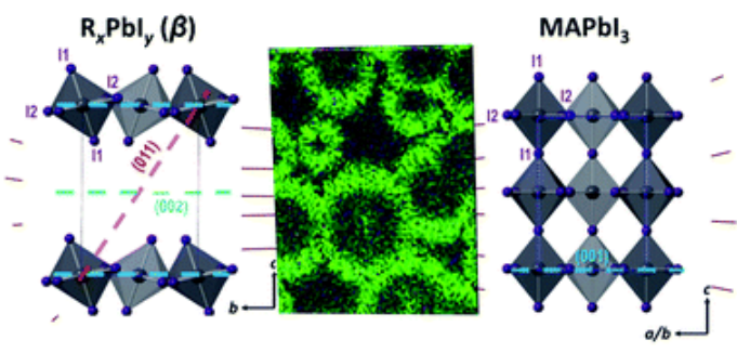

2. Chem. Soc. Rev.: 采用溶液法快速制備混合鈣鈦礦薄膜

使用溶液工藝來生長鈣鈦礦薄膜可以擴展材料的可加工性。眾所周知,鈣鈦礦材料的物理化學性質可以通過改變溶液前體以及控制薄膜的晶體生長來調節。這一進步必然意味著需要了解薄膜形成的動力學現象。因此,洛桑聯邦理工學院Anders Hagfeldt和Sandy Sánchez等人回顧了鈣鈦礦混合晶體生長的最新技術,從全面的理論描述到廣泛的實驗研究。1)研究的一部分集中在快速熱退火作為控制成核和晶體生長的工具上。研究人員推斷,通過高精度光子燒結控制晶體生長簡化了理解鈣鈦礦結晶所需的實驗框架。這些類型的綜合方法開辟了一個新的經驗參數空間。所有這些知識都有助于提高鈣鈦礦的合成和薄膜的質量,這將導致更高的器件性能。Sandy Sánchez, Rapid hybrid perovskite film crystallization from solution,Chem. Soc. Rev., 2021,50, 7108-7131 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/CS/D0CS01272F#!divAbstract

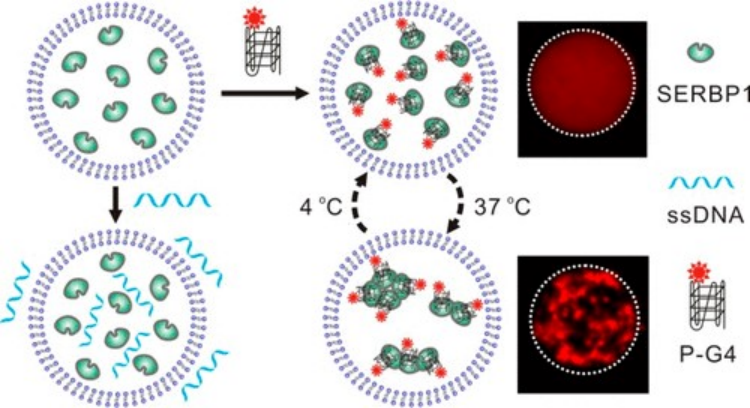

3. JACS:仿生原細胞中G-四鏈體誘導的液-液相分離

由特定蛋白質和核酸組成的生物分子凝聚體是真核細胞的重要組織機制之一。然而,核酸二級結構和序列在生物分子相分離中的具體作用尚不清楚。有鑒于此,湖南大學的譚蔚泓院士等研究人員,報道了仿生原細胞中G-四鏈體誘導的液-液相分離。1)研究人員利用巨膜囊泡(GMVs)作為原細胞模型,發現具有平行G-四鏈結構的單鏈DNA(ssDNA)能與G-四鏈結合蛋白在功能上相互作用,在GMVs內形成斑點樣斑點。2)聚簇行為依賴于G-四鏈體的結構多樣性,可逆聚簇行為揭示了一條動態調控生物分子凝聚體形成的新途徑。本文研究發現代表了G-四聯體結合蛋白和由此產生的G-四聯體介導的生物分子相分離之間的潛在聯系,將有助于深入了解與活細胞內核酸調節相分離相關的廣泛生物過程。Xuejiao Liu, et al. G-Quadruplex-Induced Liquid–Liquid Phase Separation in Biomimetic Protocells. JACS, 2021.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c03627

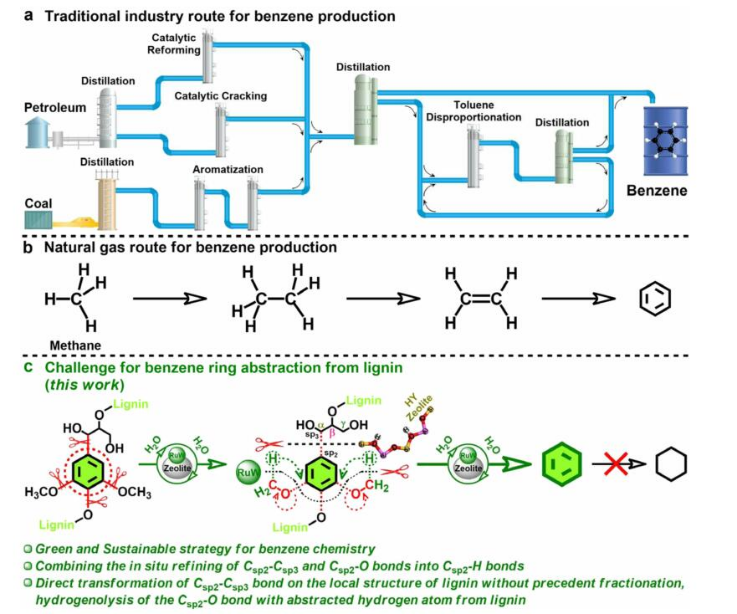

4. Nature Commun.:從木質素中可持續生產苯

苯是一種用途廣泛的商品化學品,目前主要由化石資源生產。木質素是木質纖維素生物質工業產生的廢棄物,是自然界中含量最豐富的苯環可再生資源。木質素高效制苯需要Csp2-Csp3/Csp2-O全部轉化為C-H鍵,而不需要側加氫化,這一點非常重要,但目前尚未有人實現。為了開發理想的木質素制苯路線,近日,中科院化學研究所韓布興院士,Qinglei Meng報道了提出了一種集成催化策略,以RuW/HY30為多功能催化劑,水為反應介質,開發了木質素可持續生產苯的Csp2-Csp3和Csp2-O鍵的原位精制策略,即在催化劑上原位將苯環結構上官能化的Csp2-Csp3/Csp2-O鍵細化為Csp2-H鍵,從而實現了木質素一步制苯。1)結果表明,RuW/HY30催化劑中的HY30沸石和RuW組分協同作用,有序地解離木質素結構中的Csp2-Csp3和Csp2-O鍵,木質素可專們制苯,以木質素重量計,苯產率最高可達18.8%,這突出了開發木質素芳香族結構單元催化技術的重要性。2)研究發現,RuW組分不僅可以利用從木質素分子中原位提取的活性氫催化Csp2-O鍵的氫解,更重要的是使HY30沸石上的Bronsted酸中心能夠迅速解構木質素分子局部結構上的Csp-Csp3鍵,而不需要任何先先前報道的還原催化分餾過程和與[Csp2-Csp3(OH)]模體中羥基氫解的競爭。3)規模化實驗結果顯示,50.0 g木質素可以生產8.5 g苯,沒有任何飽和副產物。這種木質素原位精制策略將被捕獲的苯環從木質素的分子結構中解構出來,為以木質素為原料實現苯的可持續生產開辟了一條新的途徑,具有極大的實際應用潛力。Meng, Q., Yan, J., Wu, R. et al. Sustainable production of benzene from lignin. Nat Commun 12, 4534 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24780-8https://doi.org/10.1038/s41467-021-24780-8

5. AM:雙層水合釩酸鹽中錨定極性有機分子的通用補償策略促進水系鋅離子儲存

通過在其層間引入客體物種可以有效改善層狀釩氧化物的電化學性能。而具有高層間穩定性、充放電過程中與Zn2+相互作用弱的客體物種是促進Zn2+可逆轉移的理想客體。近日,南開大學陳軍院士,牛志強教授報道了提出了一種通用的補償策略,通過取代部分結晶水,將各種極性有機分子引入AlxV2O5·nH2O層間。1)有機分子中的高極性基團對預插層的Al3+有極強的靜電吸引作用,這保證了有機分子能夠錨定在水合釩酸鹽層間。同時,低極性基團使得有機分子在循環過程中存在與Zn2+的弱相互作用,從而實現可逆的Zn2+轉移。2)實驗結果表明,含有極性有機分子的AlxV2O5具有出色的電化學性能。此外,在上述正極材料的基礎上,研究人員進一步集成了無枝晶摻氮碳納米纖維@Zn負極,并組裝成了能量密度達到50 Wh kg-1的軟包電池。這項工作為開發穩定的、具有與層狀氧化釩中間層中Zn2+弱相互作用的客體物種用于高性能水系鋅電池正極材料,提供了一條有效的途徑。Fang Wan, et al, A Universal Compensation Strategy to Anchor Polar Organic Molecules in Bilayered Hydrated Vanadates for Promoting Aqueous Zinc-Ion Storage, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202102701https://doi.org/10.1002/adma.202102701

6. AM:TiO2負載的Ni2P/Ni催化劑用于選擇性太陽能驅動的CO加氫反應

太陽能驅動的費托合成(FTS)在合成氣和太陽能的可持續生產燃料方面具有巨大的潛力。然而,由于過渡金屬既是光吸收單元又是活性中心,導致對多碳產物(C2+)的選擇性往往受到限制。近日,中科院理化技術研究所張鐵瑞研究員,Run Shi報道了成功合成了一系列表面磷化程度可控的TiO2負載的Ni納米顆粒催化劑。1)研究人員首先在商品化的P25-TiO2上沉積Ni(OH)2(TiO2-Ni-P-x,其中x隨合成中使用的NaH2PO2的量而增加)。在500 °C的H2/Ar(v/v=10:90)氣氛中熱處理5 h后,Ni(OH)2納米片被還原為金屬Ni納米顆粒(TiO2-Ni)。接著以NaH2PO2為磷源,在300 ℃ N2中加熱5 h。2)研究發現,磷化處理導致Ni納米顆粒表面形成Ni2P納米島,其數量對CO加氫產物的選擇性有很大影響。經成分優化的Ni2P/Ni/TiO2催化劑(P/Ni原子比=17.41%)在氙燈或集中太陽光照射下表現出顯著的光熱CO加氫性能(CO轉化率>20%,C2+烴選擇性70%)。3)計算研究表明,Ni2P/Ni界面的存在有利于降低C-C耦合能,抑制不利的CO甲烷化反應,從而使C2+成為動力學和熱力學上的有利產物。這一研究結果促進了TMPs作為催化劑選擇性修飾劑在用于FTS和其他使用金屬NPs作為活性中心的熱催化反應中的更廣泛的研究。Zhenhua Li, et al, Titania-Supported Ni2P/Ni Catalysts for Selective Solar-Driven CO Hydrogenation, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202103248https://doi.org/10.1002/adma.202103248

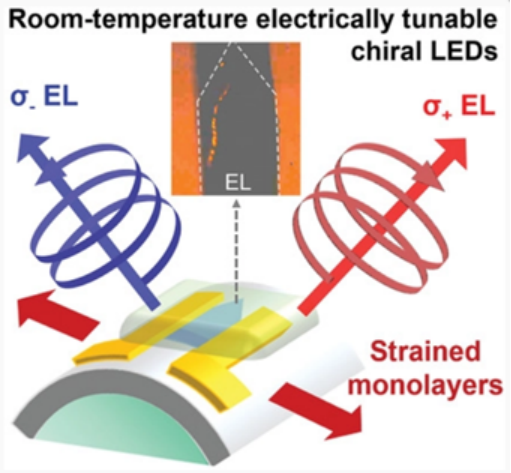

7. AM:基于應變單層半導體的室溫手性發光二極管

光學螺旋性可電切換的室溫手性光源是未來光量子信息處理最重要的器件之一。單層半導體可通過谷極化產生手性發光。然而,相關的谷偏振發光二極管 (LED) 只能在低溫(通常低于 80 K)下實現。近日,名古屋大學Taishi Takenobu,Jiang Pu等實現了應變過渡金屬二硫屬化物單層的室溫手性 LED。1) 空間分辨偏振光譜表明,應變效應對于產生強大的谷極化電致發光至關重要。2)應變單層破缺的三重旋轉對稱性在 K/K' 谷引起不等價的谷漂移,導致電場驅動的不同數量的自旋復合。3)基于上述發現,作者合理設計應變條件,成功將其用于柔性基底上的 LED,并實現通過電調控室溫谷極化電致發光的螺旋度。該工作為基于單層半導體的實用手性光源提供了一條新途徑。Jiang Pu, et al. Room-Temperature Chiral Light-Emitting Diode Based on Strained Monolayer Semiconductors. Adv. Mater., 2021DOI: 10.1002/adma.202100601https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202100601

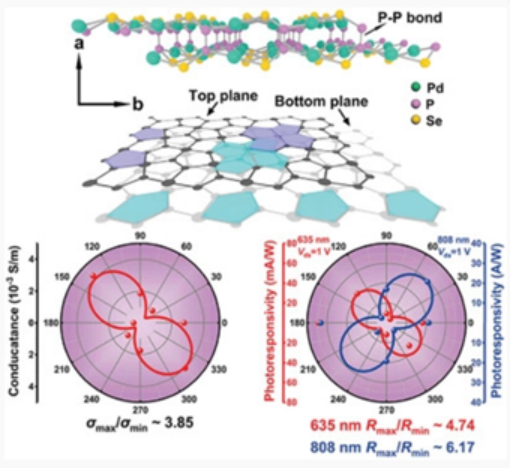

8. AM:Penta-PdPSe:一種具有高度面內光學、電子和光電各向異性的新型二維五邊形材料

由于低對稱晶格特性和固有的面內各向異性,二維五邊形材料,一種完全由五邊形原子環組成的新型二維材料,引起越來越多的研究關注。然而,直到最近發現 PdSe2,這些 2D 材料的存在才被實驗證實。近日,中山大學Peng Yu,Pingqi Gao,廣東工業大學 Weina Zhao等報道了一種具有新型低對稱褶皺五邊形結構的新型二維五邊形材料,penta-PdPSe。1) 作者在該材料中發現了一種特殊的聚陰離子[Se-P-P-Se]4?,這是迄今為止發現的二維材料中的最大的聚陰離子。2)強的本征面內各向異性行為賦予penta-PdPSe 高度各向異性的光學、電子和光電特性。研究表明,基于少層penta-PdPSe 的光電晶體管不僅具有出色的電子性能、優良的電子遷移率(21.37 cm2 V-1 s-1)和高達 108 的開/關比,而且還具有高光響應性 (≈5.07 × 103 AW-1, 635 nm)。3)更重要的是,penta-PdPSe 還表現出大的各向異性電導(σmax/σmix = 3.85)和響應度(808 nm 下的 Rmax/Rmin = 6.17),優于大多數二維各向異性材料。這些發現使penta-PdPSe有望成為設計下一代各向異性器件的理想材料。Peiyang Li, et al. Penta-PdPSe: A New 2D Pentagonal Material with Highly In-Plane Optical, Electronic, and Optoelectronic Anisotropy. Adv. Mater., 2021DOI: 10.1002/adma.202102541https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202102541

9. AM:超低含量的納米填料用于顯著改善鐵電聚合物納米復合材料的介電常數和能量密度

聚合物介電材料具有優異的加工性和較高的擊穿強度(Eb),這使得到開發高能量密度電容器成為可能。盡管通過添加高含量(>10 vol%)的高K無機填料可以改善聚合物介電常數(K),但這種方法在可擴展薄膜加工中面臨著巨大的挑戰。近日,武漢理工大學Lijie Dong,美國賓夕法尼亞州立大學Qing Wang報道了一種在鐵電聚合物中摻入超低比例(<1 vol%)的低K Cd1?xZnxSe1?ySy納米點的策略。1)實驗結果顯示,聚合物復合材料的K和Eb值得到了顯著提高,產生26.0 J·cm-3的放電能量密度,優于目前在≤600 MV·m-1下測量的介電聚合物和納米復合材料。2)研究發現,聚合物復合材料中非常規介電增強得益于納米點填料引起的結構變化,包括聚合物鏈構象的變化和誘導界面偶極子的變化,并得到了密度泛函理論(DFT)計算的證實。此外,建立的介電模型解決了目前體積平均模型對低填料含量聚合物復合材料的局限性,與實驗結果吻合較好。這項工作為可擴展高能密度聚合物介電材料的研究提供了一條新的實驗途徑,也促進了人們對聚合物納米復合材料在原子尺度下的介電行為的基本認識。Li Li, et al, Significant Improvements in Dielectric Constant and Energy Density of Ferroelectric Polymer Nanocomposites Enabled by Ultralow Contents of Nanofillers, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202102392https://doi.org/10.1002/adma.202102392

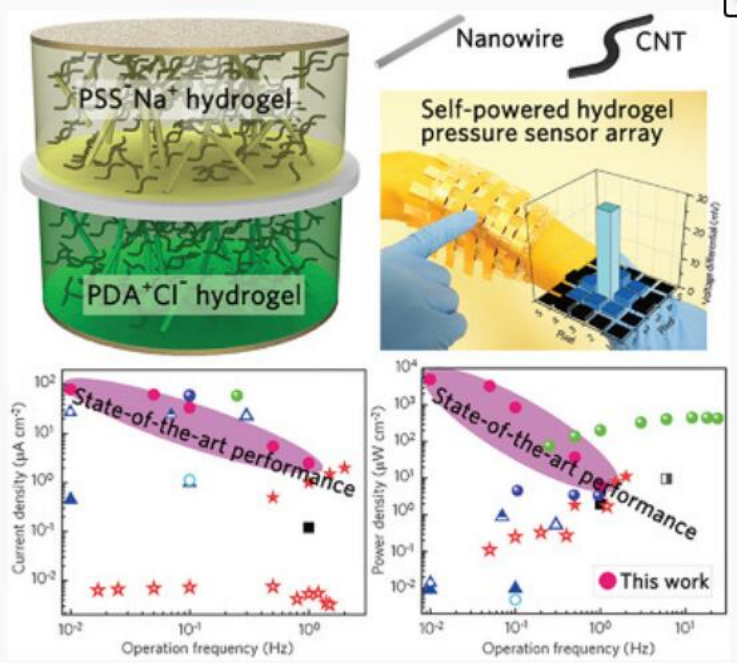

10. AM:一種用于獲取超低頻機械能的水凝膠離子二極管

從人體運動中獲取能量被認為是為便攜式電子產品、生物醫學設備和物聯網智能對象提供動力的一種極有前途的方案。然而,目前最先進的機械能量收集裝置通常工作在遠遠超出人類活動頻率的范圍(>10Hz)。近日,美國賓夕法尼亞州立大學Qing Wang,Chang Kyu Jeong,武漢理工大學陳文教授報道了一種由水凝膠中陰離子和陽離子離子的層狀結構形成的水凝膠離子二極管。1)有限元分析結果顯示,水凝膠離子二極管的基本機制包括可移動的陽離子和陰離子形成耗盡區,以及隨后機械壓力增加了整個耗盡區的內建電位。2)由于嵌入碳納米管和銀納米線電極提高了離子整流比,水凝膠離子二極管在0.01 Hz處的功率密度達到了5 mW cm?2,電荷密度約為4 mC cm?2,比目前的能量收集器件高出幾個數量級。3)研究人員展示了自供電水凝膠離子二極管在觸覺傳感、壓力成像和觸摸板中的應用,傳感極限低至0.01 kPa。這項工作有望為電子和能源設備中基于離子電流的離子電子學開辟新的機遇。Yong Zhang, et al, Hydrogel Ionic Diodes toward Harvesting Ultralow-Frequency Mechanical Energy, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202103056https://doi.org/10.1002/adma.202103056

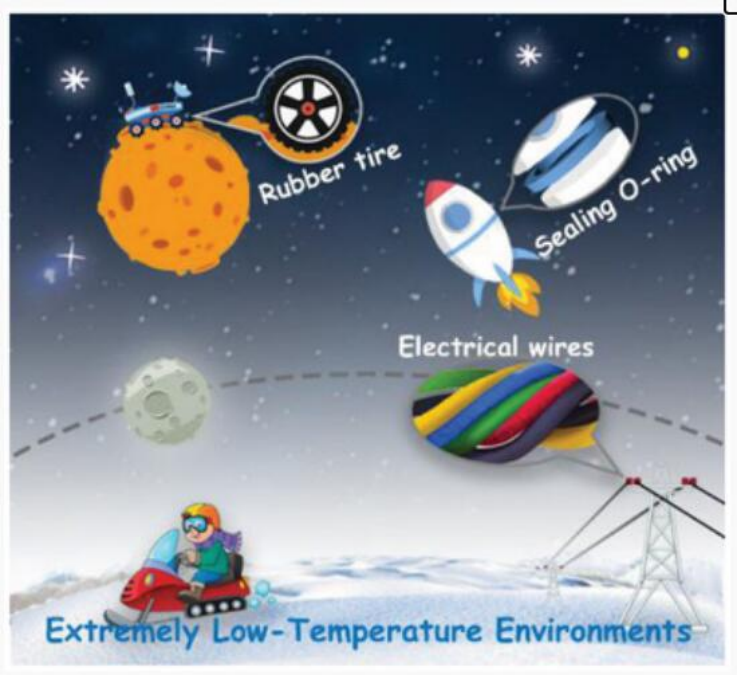

11. AM:一種具有優異力學性能和耐溶劑性的超低溫彈性體

在低溫下表現出良好的彈性、延展性和耐化學性的彈性體可以應用在極端寒冷環境中。然而,迄今為止,尚沒有一種商用彈性體能夠全面滿足這些需求。近日,中國人民大學王亞培教授,Shenglong Liao報道了基于超柔性PFPE低聚物與動態共價交聯點的結合,設計合成了一系列可再加工的低溫PFPU彈性體。1)一方面,作為交聯網絡的主要組成部分,PFPE使PFPU彈性體在溫度低至?110 °C時具有優異的彈性,即使在液氮中也具有出色的延展性。彈性溫區和韌性溫區的下限均為目前所知的最低值。此外,高含量的氟碳鏈段還使其具有優異的耐油性和耐溶劑性,滿足了某些密封應用中對低膨脹的要求。2)另一方面,動態交聯點可以使熱固性彈性體以類似于熱塑性彈性體的方式進行再加工,這可以有效地延長彈性體在極端條件下的使用壽命。3)這種動態交聯的PFPE基彈性體在超低溫彈性體材料的開發方面取得了突破性進展,解決了制約在南極、月球和火星等超低溫環境中進行探索的瓶頸。此外,隨著高溫力學性能的進一步提高,將柔性碳氫鏈段替換為芳香族或其他具有更高玻璃化轉變溫度的剛性結構,PFPE基彈性體必將以更低的使用溫度完全超過目前商用的有機硅和含氟彈性體,為在以前不可能的極端條件下進行探索提供了巨大的可行性。Qiang Ma, et al, An Ultra-Low-T emperature Elastomer with Excellent Mechanical Performance and Solvent Resistance, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202102096https://doi.org/10.1002/adma.202102096

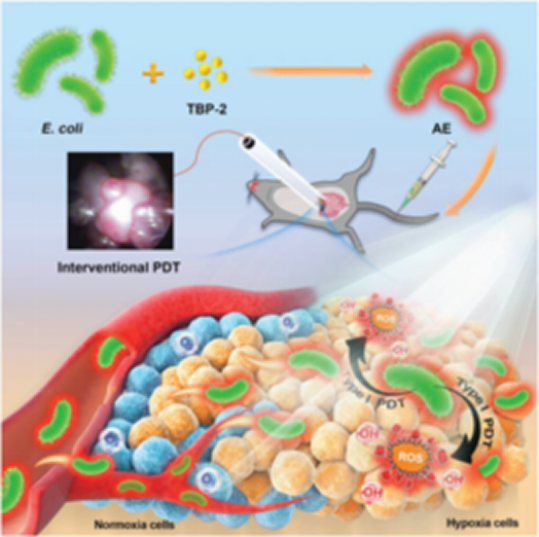

12. Adv. Sci.:AIE細菌可通過介入策略以對原位結腸腫瘤進行耐乏氧的光動力治療

雖然基于聚集誘導發光(AIE)的光動力治療(PDT)具有廣闊的發展前景,但其治療效果仍受到諸如有限的激光穿透深度和腫瘤內乏氧等因素的限制。深圳人民醫院Yanhong Duo和香港科技大學唐本忠院士開發了一種基于細菌的新型AIEgen(TBP-2)混合系統(AE),該系統能夠通過介入方法增強對原位結腸腫瘤的耐乏氧PDT治療。1)實驗首先構建了一種由光纖和內窺鏡組成的介入裝置,該裝置能夠清晰地顯示腹腔內原位腫瘤的位置。由于TBP-2能夠在乏氧微環境中通過I型機制產生羥基自由基(?OH),因此它在激光照射下成功地進行PDT治療。2)實驗結果表明,這種介入方法能夠顯著抑制原位結腸癌生長,并有效克服PDT的固有缺陷。這一工作是是首個實現介入性PDT的研究,有望與其他治療模式進行聯合,同時這一工作也為設計混合型AIEgen系統提供了新的方法。Daoming Zhu. et al. Bright Bacterium for Hypoxia-Tolerant Photodynamic Therapy Against Orthotopic Colon Tumors by an Interventional Method. Advanced Science. 2021DOI: 10.1002/advs.202004769https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202004769