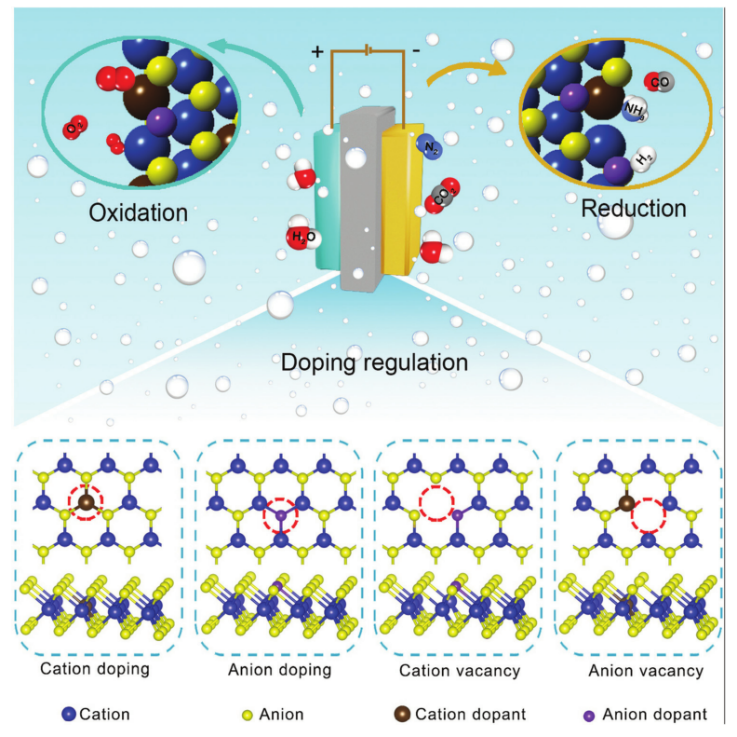

1. Chem. Soc. Rev.綜述:用于電催化的過渡金屬化合物中的摻雜調節

在電催化中,摻雜調節被認為是調節催化劑活性位點的一種有效方法,為開發多種高效催化劑用于各種反應提供了強有力的手段。尤其是,關于二維過渡金屬化合物 (TMC) 摻雜以優化其電催化性能的研究越來越多。盡管取得了一定的進展,但目前人們仍缺乏對用于電催化的 TMC 中摻雜調節的機制見解。近日,中科大曾杰教授,耿志剛對TMCs納米材料摻雜調控的最新進展進行了系統的綜述,總結了這一策略在電催化領域的應用,并討論其面臨的挑戰和機遇。1)通常,摻雜調控涉及到將摻雜劑嵌入到基質材料的結構中,以形成具有均勻穩定的催化活性中心的復合催化劑的過程。根據雜原子的類型,TMCs的摻雜調控主要分為陽離子摻雜和陰離子摻雜。同時,當異價雜質離子摻入晶格時,在陽離子或陰離子摻雜劑附近會形成空位。在摻雜有效調控的輔助下,雜原子摻雜的TMCs在電催化中可以作為陽極氧化反應或陰極還原反應的催化劑。2)迄今為止,各種雜原子,包括外加的陽離子、陰離子和陽離子-陰離子的組合,都被作為摻雜劑引入到TMCs納米材料的結構中。TMCs電催化劑的均勻摻雜采用了多種摻雜技術,包括水熱/溶劑熱法、共沉淀法、化學氣相沉積(CVD)法、熱處理法、離子交換法和原位化學還原法。目前,人們已報道了兩種將雜原子引入TMCs的通用方法,即在TMCs合成過程中原位摻雜和在含雜原子環境下對制備的TMCs進行后摻雜。3)TMCs的電催化效率通常受到緩慢的電極反應的嚴重制約,這與催化劑固有的物理化學性質密切相關。特別地,具有二維(2D)平面納米結構的TMCs最近受到了人們極大的關注。由于活性中心不足,電導率低,以及不適合與中間體的電子相互作用等,大多數2D TMCs存在有限的固有電催化活性。在這方面,借助于引入的摻雜劑,摻雜調控提供了一種通過改變2D TMCs催化劑的物理化學性質來調節表面反應動力學的有效途徑。作者從物理性質、電子特性和反應途徑三個方面闡述了摻雜調控對電催化的影響。4)由于摻雜調控對TMCs材料物理化學性質的多重影響,基于雜原子摻雜的TMCs可以作為各種電化學反應的電催化劑。作者列舉了最新的研究案例總結了摻雜對TMCs材料的析氫反應(HER)、析氧反應(OER)、氧還原反應(ORR)、CO2還原反應(CO2RR)和氮還原反應(NRR)電催化性能的影響。這些最新研究有望為合理設計用于特定電催化過程的高效催化劑提供有益的見解。5)盡管摻雜調節極大地擴展了TMCs在諸如HER、OER、ORR、CO2RR和NRR等電催化應用中的潛力。然而,高效電催化的發展仍然面臨挑戰,包括:i)如何合成摻雜物分布均勻、組成合理的雜原子摻雜TMCs催化劑仍然是一個巨大的挑戰;ii)在不同的電催化反應中,摻雜對TMCs的調節作用具有很大不同;iii)確定催化劑在實際工作條件下的真實活性中心對于揭示其內在催化機理至關重要;iv)有效的摻雜調控需要探索一個最佳的描述符,有助于人們建立一個框架,從而為不同的電催化反應篩選有效的催化劑。An Zhang, et al, Doping regulation in transition metal compounds for electrocatalysis, Chem. Soc. Rev., 2021https://doi.org/10.1039/d1cs00330e

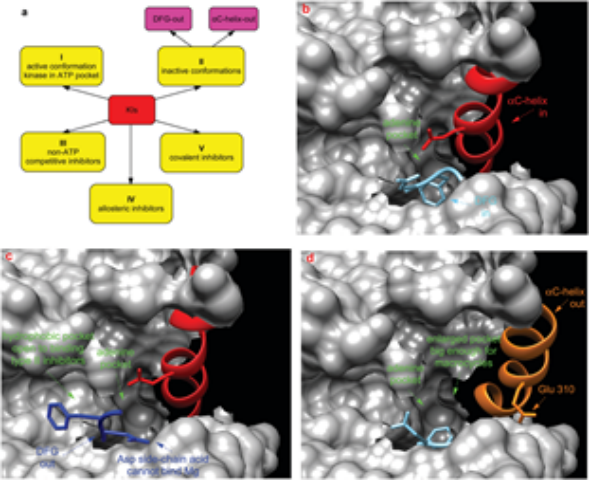

2. Chem. Soc. Rev.:熒光激酶抑制劑作為癌癥探針

得克薩斯農工大學Kevin Burgess對將熒光激酶抑制劑作為癌癥探針的相關研究進行了綜述。1)將熒光染料附于激酶抑制劑(KIs)上可用于在體外、細胞和體內探查激酶。染料的理想特性也因其預期用途而異。體外使用的熒光團所需要的染料應該是小的,且對結合模式的影響最低。這些探針往往是短波長發射的,即使是藍色熒光團在這種情況下也完全夠用。然而,在細胞和體內工作的探針則需要更大的染料以發出波長更長的熒光。例如在細胞中,探針需要產生高于生物分子自身熒光的發射,因此往往需要近紅外染料來產生可通過體內組織以被觀察到的熒光。2)作者在文中介紹了用于體外、細胞和體內的探針。隨著應用范圍的變化,探針也趨向于變得更大以對近紅外光譜做出響應。目前,只有很少的染料被用于構建熒光團-激酶抑制劑偶聯物,作者也對這一領域所使用熒光團類型和未來發展前景進行了展望。Syed Muhammad Usama. et al. Fluorescent kinase inhibitors as probes in cancer. Chemical Society Reviews. 2021https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d1cs00017a#!divAbstract

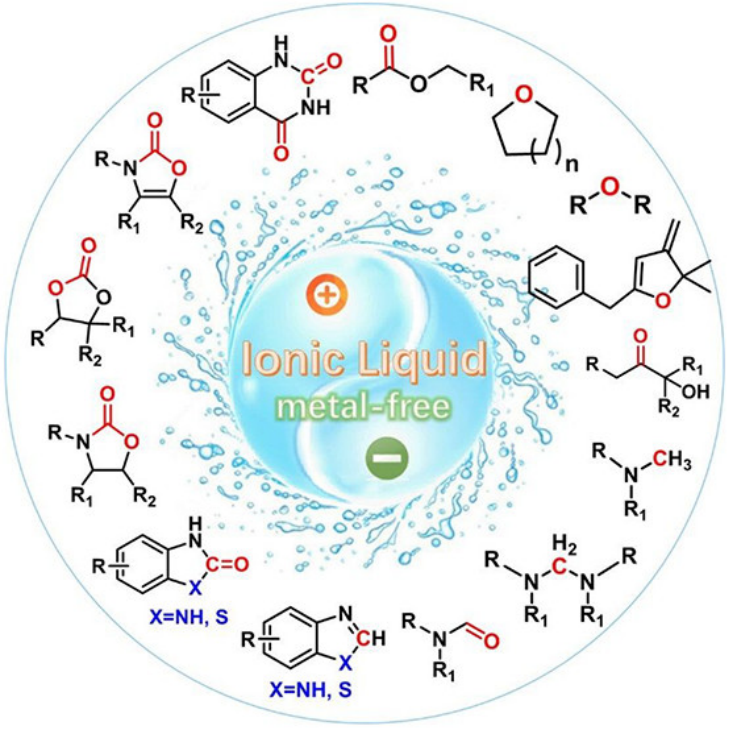

3. Acc. Chem. Res.綜述:無金屬條件下離子液體催化的研究進展

無金屬催化是一種極有前途的無金屬污染的化學方法。完全由有機陽離子和無機/有機陰離子組成的離子液體(ILs)具有結構可調、離子間多種相互作用(如靜電相互作用、氫鍵作用、范德華作用力、酸堿相互作用和親水/疏水相互作用等)共存、對多種化學物質具有獨特的親和力、良好的化學和熱穩定性以及極低的揮發性等獨特性質,已成為分子溶劑和金屬催化劑的理想替代品。ILs在各種化工過程中顯示出潛在的應用前景。近日,中國科學院化學研究所劉志敏研究員系統地綜述了團隊在無金屬條件下IL進行催化的最新研究進展。1)作者首先總結了IL-催化CO2轉化為增值化學品的策略,重點概述了CO2-反應性IL-催化的CO2轉化為各種雜環和IL催化的CO2還原轉化為化學品的研究進展。研究人員設計了特定的ILs,能夠在無金屬條件下通過形成陰離子基碳酸鹽/氨基甲酸酯或陽離子基羧酸鹽/氨基甲酸酯中間體來化學捕獲和活化CO2,從而進一步實現其轉化為一系列雜環,包括喹唑啉-2,4(1H,3H)-二酮、環碳酸酯、2-惡唑烷酮、惡唑啉酮和苯并咪唑啉酮等。對于IL催化的CO2與氫硅烷還原為化學品的方法,研究人員利用ILs,通過氫鍵激活氫硅烷中的Si?H鍵和胺底物中的N?H鍵,從而通過協同催化實現CO2還原為甲酰胺、苯并咪唑和苯并噻唑。2)作者接下來總結了丙炔醇中IL催化的C≡C鍵水合反應的研究。基于偶氮陰離子的ILs可以通過生成氨基甲酸酯來化學捕獲CO2,在無金屬條件下,它可以作為強親核試劑攻擊炔丙醇中的C≡C鍵,然后在大氣CO2的輔助下有效地催化炔丙醇的水合反應生成α-羥基酮。3)作者揭示了ILs的氫鍵供體和受體在化學反應中的協同催化策略。在氫鍵催化方案中,ILs的陽離子作為氫鍵供體,陰離子作為受體,分別以相反的方式與反應物分子形成氫鍵,協同催化脂肪族二醚到O-雜環的C?O/C?O鍵易位反應,醇的脫水醚化成醚,醇的直接氧化酯化反應等。這些IL催化的無金屬工藝和策略具有良好的實際應用前景,其商業化將為生產所提供的增值化學品帶來巨大的效益。Yanfei Zhao, et al, Ionic-Liquid-Catalyzed Approaches under Metal-Free Conditions, Acc. Chem. Res., 2021DOI:10.1021/acs.accounts.1c00251https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00251

4. Nature Commun.:Au催化一步催化氫芳基化反應同時實現立體、對映選擇性

在有機分子合成的過程中同時安裝兩個手性不同的手性中心能夠簡單方便的合成,但是這種方法具有非常大的挑戰。有鑒于此,華東師范大學吳海虹,復旦大學張俊良、李志銘等報道一種陽離子Au催化對鄰位炔基芳基化茂分子進行不對稱氫芳基化反應方法。在該方法學中,作者篩選Au催化劑的結構發現,TY-Phos配位的Au催化劑具有優異的反應產率和優異的對映體選擇性(>20:1 dr),非常高的立體選擇性(最高達到99 % ee)。同時,作者發現該催化劑在合成手性雙芳基化合物中同樣展示了較好的催化活性。1)以鄰位炔基芳基修飾的茂分子作為反應底物,以(Sc,Rs)-Au(TY5)Cl、NABARF作為催化劑體系,在DCM溶劑中于0 ℃中進行反應。通過這種催化反應體系,實現了對茂分子同時進行分子內的對映選擇性、立體選擇性轉化,合成了具備軸手性和面手性的茂分子。2)鑒定發現Au(TY-Phos)+是導致較高的產率和立體選擇性、對映選擇性的主要原因。作者通過DFT計算模擬,說明該催化劑能夠實現優異立體選擇性反應活性的原因。作者認為這種Au(TY-Phos)Cl有望進一步用于其他類型不對稱有機催化反應。Zhang, PC., Li, YL., He, J. et al. Simultaneous construction of axial and planar chirality by gold/TY-Phos-catalyzed asymmetric hydroarylation. Nat Commun 12, 4609 (2021).DOI: 10.1038/s41467-021-24678-5https://www.nature.com/articles/s41467-021-24678-5

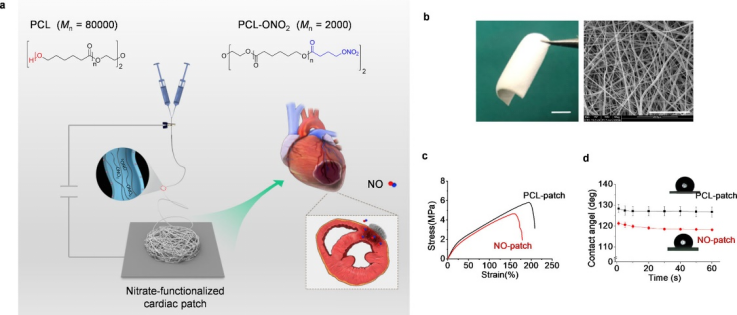

5. Nature Commun.:硝酸鹽功能化貼片可通過局部遞送一氧化氮以實現心臟保護和改善心臟修復

一氧化氮(NO)是一種“短命的”信號分子,但在心血管系統中卻起著關鍵作用。有機硝酸鹽是一類用于治療冠狀動脈疾病的NO供體藥物,它能夠導致全身性的血管系統擴張,但也會引發不良反應。南開大學趙強教授和上海交通大學殷猛將硝酸鹽這一藥理學官能團共價結合在可生物降解的聚合物上而設計了一種硝酸鹽功能化貼片,進而實現了小分子藥物到治療性生物材料的轉變。1)當該貼片被植入心肌后,它會通過逐步生物轉化以局部釋放NO,并且缺血微環境可以使得梗死心肌部位的NO生成明顯增強,從而實現靶向線粒體的心臟保護和心臟修復增強。2)實驗也在臨床相關的豬心肌梗死模型中進一步證實了該貼片的治療效果。證明其在治療缺血性心臟病方面具有很好的轉化潛力,并且其治療機制也不同于傳統的有機硝酸鹽藥物。Dashuai Zhu. et al. Nitrate-functionalized patch confers cardioprotection and improves heart repair after myocardial infarction via local nitric oxide delivery. Nature Communications. 2021https://www.nature.com/articles/s41467-021-24804-3

6. Joule:200℃以下氧空位介導的木質纖維素催化甲烷化

生物甲烷是一種清潔能源,是現代化工的重要平臺化學品。生物質,特別是最豐富的木質纖維素轉化為生物甲烷具有一定的挑戰性,并且在化學或生物過程中表現出較低的選擇性。此外,迄今為止,人們還沒有開發出一種有效的方法在200 ℃以下的低溫下將木質纖維素轉化為甲烷。近日,大連理工大學王敏特聘研究員,中科院大連化物所王峰研究員報道了提出了一種界面氧空位(VO)介導的氧化還原串聯反應,用于木質纖維素的直接甲烷化反應:以金屬/金屬氧化物(MO)為催化劑,有機物氧化為CO2,CO2再原位加氫為甲烷。1)MO的晶格氧,如TiO2、VOx或CeO2可用于氧化反應,VO是通過MARS-van Krevelen機理產生。此外,在Ru/MO催化劑上進行CO2甲烷化時,可以填充VO。這兩個過程都可以在溫和的條件下進行。作者采用了金屬氧化物負載的納米金屬顆粒作為甲烷化催化劑,并引入VO介導的催化作用。2)該反應過程可以用以下化學反應式([O]表示晶格氧,甘油作為模型)來描述:氧化: C3H8O3+ 3[O] → 3CO2 + 4H2 (1)還原:3CO2+ 9H2 → 3CH4+ 3H2O + 3[O] (2)總反應:C3H8O3+ 5H2 → 3CH4 + 3H2O (3)首先,有機物被MO氧化成CO2,生成VO(1),然后,在CO2還原為CH4的過程中恢復消耗的晶格氧,從而去除VO(2),通過VO循環,甲烷化反應可以順利進行(3)。3)實驗結果表明,在200 ℃以下,Ru/TiO2是一種選擇性>95%的生物質直接甲烷化催化劑。生物質原料經TiO2氧化生成CO2和VO,然后CO2在Ru位上原位還原為CH4,同時將氧氣還原為VO。各種生物質資源轉化為甲烷的產率為82%~99%。當反應溫度降至120 ℃時,50 wt%甘油水溶液在432 h內仍能穩定生產選擇性>99%的CH4,產率約為0.24 mmol g-1 h-1。4)研究人員通過原位X射線光電子能譜、紅外光譜和密度泛函理論(DFT)計算證實了VO在Ru/TiO2上的催化過程。這種界面氧空位催化為催化劑的設計提供了新的方向,具有廣闊的應用前景。Zhou et al., Oxygen-vacancy-mediated catalytic methanation of lignocellulose at temperatures below 200 °C, Joule (2021)DOI:10.1016/j.joule.2021.07.001https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.07.001

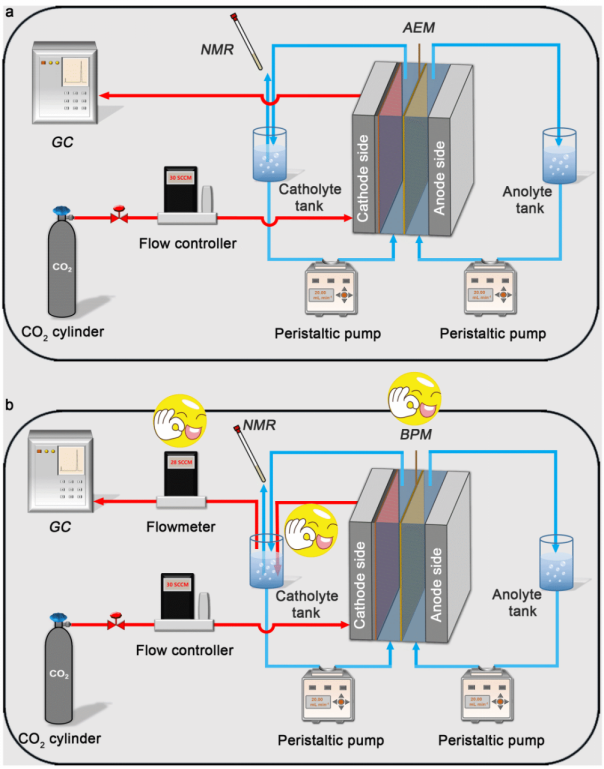

7. EES: 在流動電解池中CO2電還原產物的嚴格評估

電化學CO2還原反應(CO2RR)可以將CO2轉化為有價值的碳基化學品,這為可再生電力儲存和綠色碳循環提供了一條有前景的途徑。在過去的幾十年里,研究人員致力于開發高效的電催化劑來提高CO2RR反應速率和產物法拉第效率(FE)。然而,由于CO2在水溶液中較低的溶解度和擴散系數,傳統的H型電解池易遭受CO2質量傳輸限制,無法實現較高的產物生成速率。最近幾年發展起來的流動電解池(flow cell)通過解決質量傳輸限制,使CO2RR可以在工業電流密度下運行。而且,流動電解池可以通過陰極電解液實現對催化劑表面反應環境的精細調節,從而調控反應選擇性和活性。盡管已經取得了相當大的進展,然而到目前為止仍缺乏對CO2RR產物測量誤差的全面評估以及消除這些誤差的有效方案。有鑒于此,中科大高敏銳教授等人,確定了流動電解池測量中幾個常被忽視的不確定度,并分析了其來源以及對CO2RR產物評估的影響,并進一步提出了解決這些問題的測試方案。1)通過實驗系統評估了流動電解池中大電流CO2電解產物測量中幾個普遍被忽視的問題,基于這些問題,提出了一種改良的流動電解池測量系統,該系統能夠完全收集并準確定量CO2還原產物。2)提出了一種改良的流動電解池測量系統,以緩解或消除上述問題。在改進測量系統中,出口氣體首先被陰極電解液洗滌,并與陰極腔室里可能的氣相產物混合,然后通過質量流量計測量流速后進入色譜檢測。該方法可以同時收集揮發的和溶解的液體產物,也可以通過考慮出口流量來全面收集和準確評估氣體產物。通過使用改進后的測量系統,可以實現接近理論值100%的總法拉第效率和碳平衡率。Zhuang-Zhuang Niu et al. Rigorous assessment of CO2 electroreduction products in a flow cell. Energy Environ. Sci., 2021.https://doi.org/10.1039/D1EE01664D

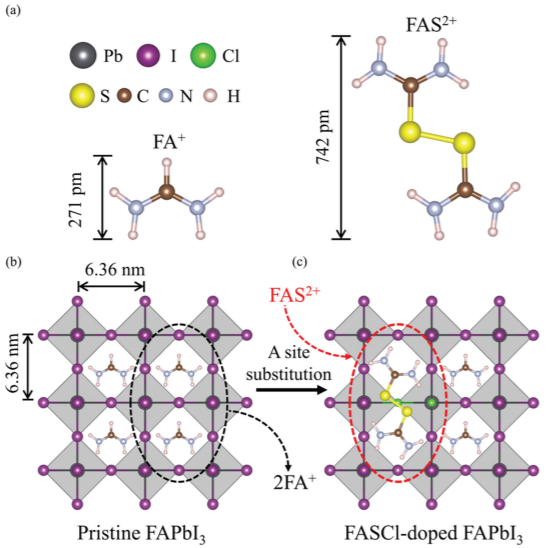

8. EES: 二硫甲脒鹽酸鹽助力高效穩定純FAPbI3鈣鈦礦太陽能電池

基于甲脒碘化鉛 (FAPbI3) 的鈣鈦礦具有高光吸收和長擴散長度,使其成為高效太陽能電池的有力候選者。然而,盡管有這些特性,FAPbI3 中的主要固有缺陷(即碘空位)會誘導強電子定位并在光激發時成為深陷阱和復合中心。因此,載流子壽命明顯降低,并且沒有充分利用優越的性能。因此,內在缺陷的處理已成為實現高效太陽能電池的關鍵問題。韓國成均館大學Tae Kyu Ahn, Jaichan Lee和Hyun Suk Jung等人使用甲脒二硫化物二鹽酸鹽 (FASCl),作為FAPbI3薄膜的調節劑。1)由于 FAS2+離子是強氧化劑或電子清除劑,FAS2+離子可以代替FA+離子使碘空位失去強定域電子并去除深陷阱。FASCl 的摻入誘導中間相與鈣鈦礦前驅體的形成,這可以有效地穩定黑色 α 相 FAPbI3 并延緩結晶速率,從而形成具有高結晶度和大晶粒尺寸的致密全覆蓋鈣鈦礦層。2)因此,最佳小面積器件 (0.14 cm2) 表現出 23.11% 的顯著功率轉換效率 (PCE)、22.83% 的穩定功率輸出、0.343 V 的低電壓損失和高達83.4%填充因子。在沒有封裝的情況下,該器件分別在 85°C或 50% 相對濕度條件下測試1000 小時后保持其初始效率的約 92.5% 和約 91.7%。此外,鈣鈦礦太陽能模塊 (PSM) 的 PCE 值分別為 20.75%(填充因子高達 78.5%)和 17.44%,活性面積分別為 23.27 和 59.33 cm2,這是目前組件最高效率之一。Jun Zhu et al. Formamidine disulfide oxidant as a localised electron scavenger for >20% perovskite solar cell modules, Energy Environ. Sci., 2021.https://doi.org/10.1039/D1EE01440D

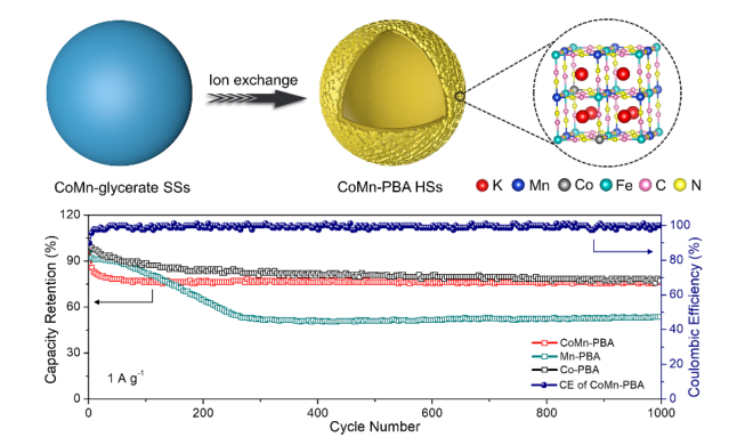

9. Angew:構建Co-Mn普魯士藍類似物中空球用于高效水系鋅離子電池

普魯士藍類似物(PBAs)被認為是用于水系鋅離子電池(AZIBs)的可靠且有前景的正極材料,然而由于活性中心不足和離子插入/提取過程造成的結構損傷,其容量較低,循環穩定性較差。近日,新加坡南洋理工大學樓雄文教授報道了一種合理合成CoMn-PBA HSs作為AZIBs正極材料的自模板法。1)研究人員以CoMn-甘油酸酯為前驅體,在回流條件下,通過CoMn-甘油酸酯與[Fe(CN)6]4-離子的陰離子交換反應,很容易得到CoMn-PBA HSs。2)CoMn-PBA HSs電極具有良好的中空結構和部分Co替代,表現出較高的可逆容量(0.05 A g-1時為128.6 mAh g-1)、良好的倍率性能(2 A g-1時為50.4 mAh g-1)以及令人印象深刻的循環性能(1000次循環容量保持率為76.4%),從而提高了鋅離子的儲存性能。本工作對AZIBs新型正極材料的設計和合成具有一定的啟發作用。Yinxiang Zeng, et al, Construction of Co-Mn Prussian Blue Analog Hollow Spheres for Efficient Aqueous Zn-ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107697https://doi.org/10.1002/anie.202107697

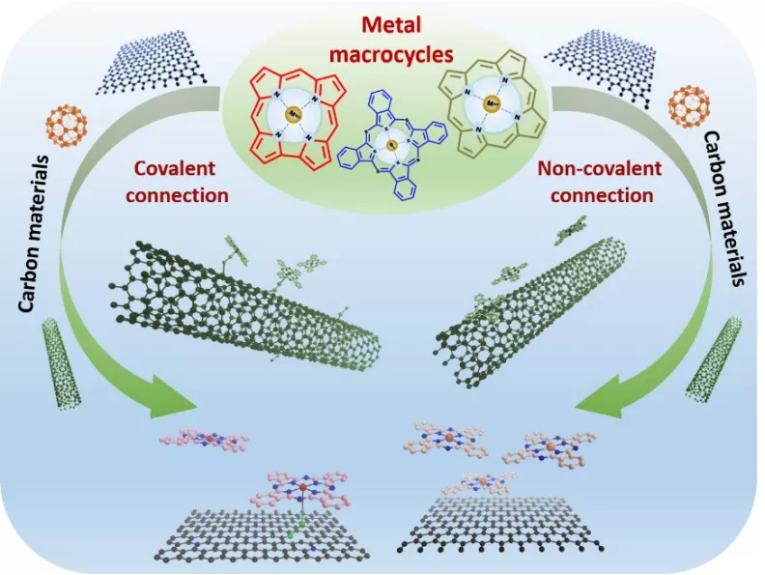

10. AEM: 金屬大環配合物功能化對碳基氧還原電催化劑的分子調控

燃料電池和金屬-空氣電池具有零污染、高效率的特點,在可持續能源技術中具有廣闊的應用前景。使用昂貴和稀缺的Pt基材料作為陰極催化劑以克服氧還原反應的緩慢動力學(ORR)限制了這種裝置的可擴展性。近年來,非貴金屬ORR催化劑的研究取得了長足的進展。盡管金屬大環配合物(MMC)具有明確的M-N4 (M = Fe, Co, Mn, Cu等)結構引起了廣泛的關注,然而MMC的ORR 性能通常不盡如人意,因為MCC表現出導電性差,電子分布對稱、較差的O2吸附和低活化等問題。MMC改性導電碳材料可以有效地解決這些問題,同時實現比純MMC催化劑更好的電化學性能。有鑒于此,南昌大學袁凱教授和陳義旺教授等人,綜述了近年來MMC功能化碳基ORR催化劑的研究進展,并結合近年來的實驗和理論研究,討論了當前MMC功能化碳基ORR催化劑面臨的挑戰和前景。1)采用MMC改性導電碳材料是同時提高MMC的導電性、O2吸附和ORR催化活性的有效方法。總結了四大類碳材料(石墨烯、碳納米管、炭黑和其他碳材料)負載MMC催化ORR的研究進展,系統介紹了MMC改性碳材料的合成策略:引入第五軸向配體、調整中心金屬種類和納入多孔框架等。綜述了MMC與碳載體的連接方式(共價和非共價),以及不同連接方式兩者之間的相互作用。2)盡管碳負載的 MMC 基催化劑已經取得了較大進展,但此類催化劑的實際應用仍有許多問題需要解決。(1)提高MMC電催化劑固有ORR活性的研究仍然是實現工業應用的關鍵。(2)應提高復合催化劑的穩定性,以確保在實際應用中性能不會出現明顯下降。在燃料電池等實際設備中,通常需要強酸和高氧環境。在如此惡劣的條件下,M-N4 結構中的金屬離子很容易與質子交換,導致活性中心丟失,并且碳載體的氧化腐蝕也會影響復合催化劑的穩定性和耐久性。因此,如何有效防止MMC結構和碳載體被破壞,是保持催化劑ORR活性的重要前提。(3)正確理解基于MMC 電催化劑的演變和電催化反應的機理。應該探索所有可能的ORR途徑,從根本上了解電催化劑的結構和性能之間的關系。結合原位光譜得到有關于結構-活性之間的關系,以便于探索活性中心的反應機制和失活機理,并設計和發展出高活性和穩定性的電催化劑。Yaoshuai Hong et al. Molecular Control of Carbon-Based Oxygen Reduction Electrocatalysts through Metal Macrocyclic Complexes Functionalization. Advanced Energy Materials, 2021.DOI: 10.1002/aenm.202100866https://doi.org/10.1002/aenm.202100866

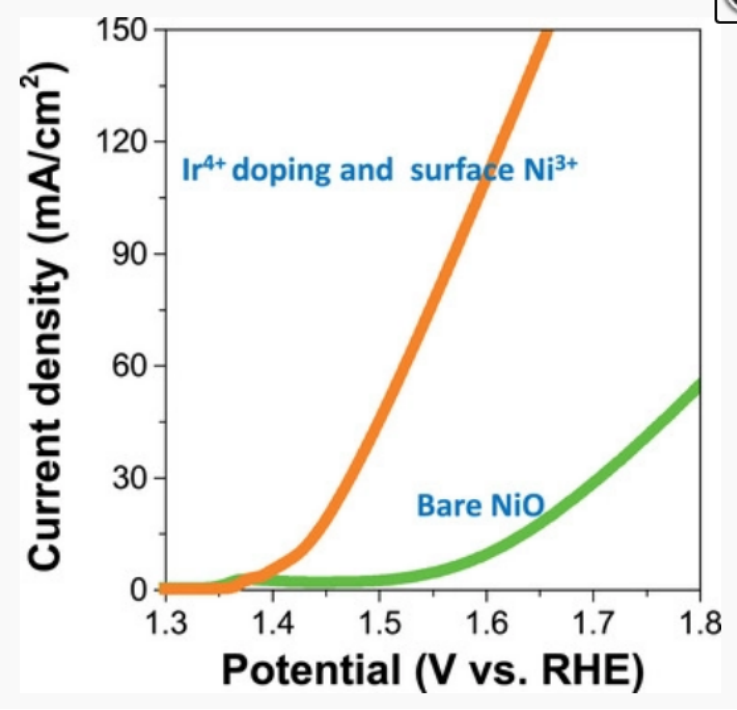

11. Small:單原子摻雜與高價態協同強化NiO電催化水氧化

NiO基電催化析氧反應(OER)是一種極有前途的制備清潔氫氣燃料的方法。但是,其OER性能仍然很低,特別是在電流密度為10 mA cm?2時,過電位超過了200 mV。近日,陜西師范大學劉生忠教授,Junqing Yan報道了將單原子(SA)Ir4+摻雜和表面金屬Ir納米顆粒負載到NiO上,制備了一種Ir@IrNiO樣品。1)研究發現,由于負載的Ir與表面暴露的Ni2+鍵合,附近的Ni原子以+3價態存在,即負載的Ir顆粒起到了穩定Ni3+中心的作用。2)實驗結果顯示,在SA Ir4+和Ni3+高價態的協同作用下,Ir@IrNiO納米結構在電流密度為10 mA cm?2時有效地將OER過電位降低到195 mV。在1.5 V下,Ir含量歸一化的電流密度為0.0457 A mgIr?1,是商品化最好的IrO2催化劑(6.33×10?4 A mgIr?1)的72.1倍。3)Operando拉曼光譜和X射線吸收精細結構分析表明,在較低的電壓下,Ni3+的表面活性物種較多,吸附并活化水分子生成Ni3+–*OH,在較高的偏壓下形成Ni4+–·O中間體,然后在較高的偏壓下,·O轉移到SA Ir4+位與-OH生成Ir4+–O-O。這項工作有助于設計更多基于SA的高活性OER電催化劑。Meng Liu, et al, Single-Atom Doping and High-Valence State for Synergistic Enhancement of NiO Electrocatalytic Water Oxidation, Small 2021DOI: 10.1002/smll.202102448https://doi.org/10.1002/smll.202102448

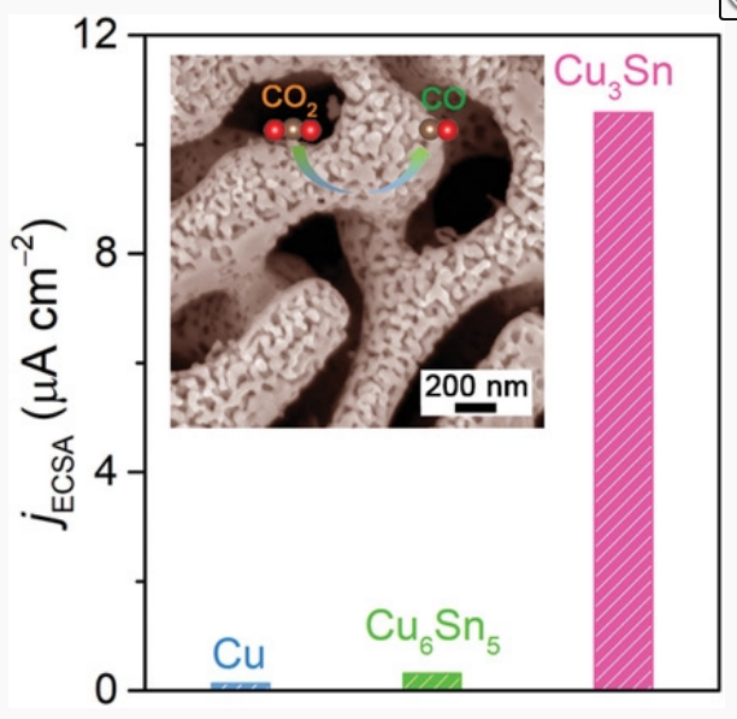

12. Small:納米多孔金屬間化合物Cu3Sn/Cu雜化電極用于高效電催化CO2還原

設計具有高選擇性和高性價比的電化學CO2還原(CO2RR)電催化劑對于將溫室氣體轉化為燃料或增值化工產品至關重要。近日,吉林大學蔣青教授,郎興友教授報道了由六方相Cu3Sn金屬間化合物組成的自支撐納米多孔Cu-Sn雜化電極在KHCO3電解液中作為高選擇性CO2RR高效電催化劑具有良好的應用潛力。1)化學脫合金化過程中Sn和Cu的自發合金化原位形成了電活性Cu3Sn并無縫集成在層次化納米多孔Cu骨架表面(Cu3Sn/Cu)。2)由于Sn的加入增強了Cu對CO的吸附,Cu3Sn組分用于電催化CO2RR對CO產物表現出高選擇性,其本征活性約為10.58 μA cm?2,是單金屬Cu(≈0.13 μA cm?2)的80多倍。3)層次化的雙連續納米多孔Cu結構促進了電子傳遞/質量傳遞,同時實現了足夠的電活性Cu3Sn位點的可及性。結果顯示,納米多孔Cu3Sn/Cu雜化電極在0.59 V的過電位下表現出15 mA cm?2geo的高部分電流密度和91.5%的CO法拉第效率,同時具有良好的穩定性。優異的電化學性能使得納米多孔Cu3Sn/Cu雜化電極成為貴重的Au基和Ag基陰極電催化劑的極具吸引力的替代材料,在CO2電解選擇性生產CO中具有潛在的應用前景。Wu-Bin Wan, et al, Nanoporous Intermetallic Cu3Sn/Cu Hybrid Electrodes as Efficient Electrocatalysts for Carbon Dioxide Reduction, Small 2021DOI: 10.1002/smll.202100683https://doi.org/10.1002/smll.202100683