1. Nat. Rev. Chem.: 核磁共振光譜探測金屬鹵化物鈣鈦礦的微觀結構、動力學和摻雜

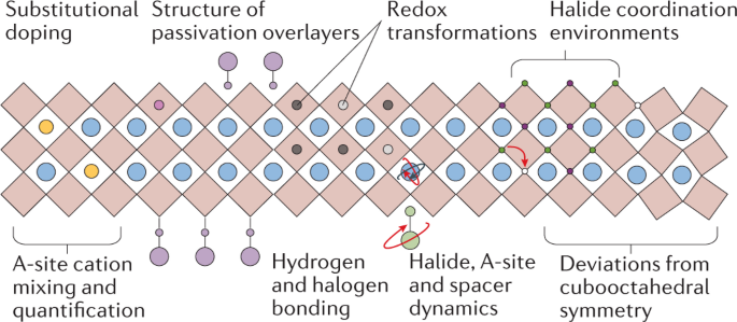

固態魔角旋轉核磁共振光譜是探測金屬鹵化物鈣鈦礦中原子級微觀結構和結構動力學的強大技術。它可用于測量摻雜劑摻入、相分離、鹵化物混合、分解途徑、鈍化機制、短程和長程動力學以及其他局部特性。洛桑聯邦理工學院Lyndon Emsley,劍橋大學Samuel D. Stranks和Clare P. Grey 等人總結了記錄鹵化物鈣鈦礦固態 NMR 數據的實際方面,以及這些數據如何提供對新成分、摻雜劑和鈍化劑的獨特見解。

本文要點:

1)研究人員討論了 1H、13C、15N、14N、133Cs、87Rb、39K、207Pb、119Sn、113Cd、209Bi、115In、19F 和 2H NMR 在典型實驗場景中的適用性、可行性和局限性。我們強調了固態機械合成的關鍵互補作用,它通過提供大量具有任意復雜性和使用密度泛函理論計算的化學位移的高純度材料來實現高度敏感的 NMR 研究。

2)同時研究了固態核磁共振對材料研究的更廣泛影響,以及它七十年來的演變如何有益于當代材料(如鹵化物鈣鈦礦)的結構研究。最后,總結了鈣鈦礦光電子學中可以使用固態 NMR 解決的一些懸而未決的問題。因此,希望刺激這種技術在材料和光電子研究中的更廣泛應用。

Kubicki, D.J., Stranks, S.D., Grey, C.P. et al. NMR spectroscopy probes microstructure, dynamics and doping of metal halide perovskites. Nat. Rev. Chem. (2021).

https://doi.org/10.1038/s41570-021-00309-x

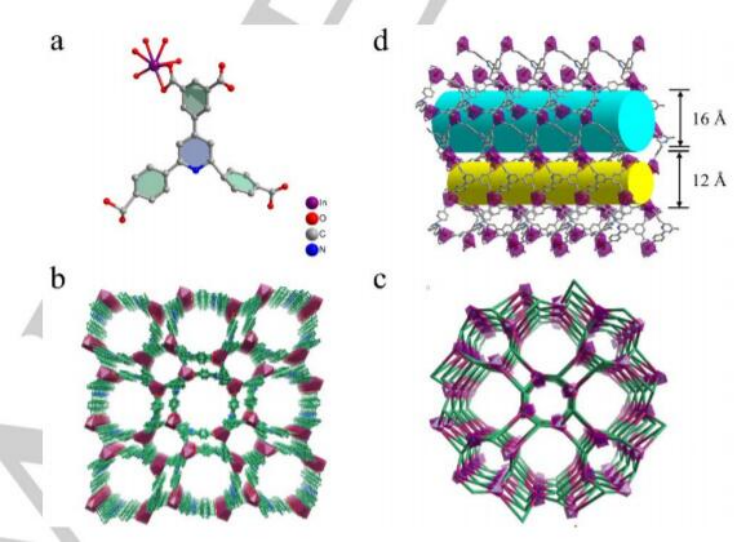

2. Nature Commun.:從分子水平揭示Ag14納米團簇的手性起源和單手性結晶

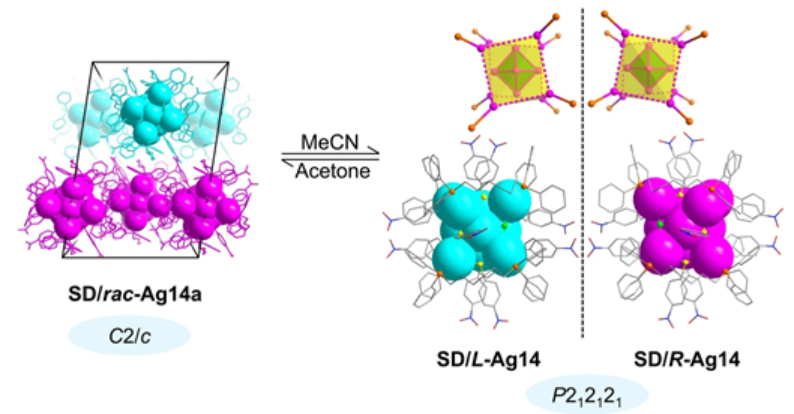

盡管手性是生物學和一些人工分子中一直存在的特征,但控制手性并揭示復雜組件的手性起源仍然具有挑戰性。近日,山東大學Di Sun等合成并揭示了[Ag14(pntp)10(dpph)4Cl2](Hpntp?=?p-nitrothiophenol,dpph = 1,6-bis(diphenylphosphino)hexane)的手性起源及單手性結晶。

本文要點:

1)研究表明,該Ag14納米團簇的手性來源于Ag8立方體上六個正方形面的相同旋轉,這是由pntp?配體之間的團簇內 π···π 堆積相互作用驅動的。

2)有趣的是,外消旋的Ag14納米團簇(SD/rac-Ag14a)在乙腈中重結晶可以自發拆分為單手性納米團簇(SD/L-Ag14和SD/R-Ag14),這是Ag14納米團簇晶體晶格中的乙腈與pntp?中的硝基氧原子合dpph中的芳族氫原子之間形成的C–H…O/N氫鍵驅動的。

3)獲得的自發拆分團簇SD/L-Ag14和SD/R-Ag14具有圓二色性 (CD) 和圓偏振發光 (CPL) 響應。

該工作為從分子水平理解(i)如何使高對稱的多面體銀納米團簇去對稱化成為手性團簇;(ii) 什么導致了整個分子的手性;(iii) 在結晶過程中對映體拆分為外消旋體的驅動力是什么,提供了精確的答案。

Xiao-Qian Liang, et al. Revealing the chirality origin and homochirality crystallization of Ag14 nanocluster at the molecular level. Nat. Commun., 2021

DOI: 10.1038/s41467-021-25275-2

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25275-2

3. Nature Commun.: 聚對苯二甲酸乙二醇酯電催化升級為商品化學品和H2燃料

迄今為止,已生產了超過 80 億噸塑料,其中 79% 被丟棄并堆積在垃圾填埋場或水生系統中,對環境和生物構成嚴重威脅。塑料廢物是制造化學品和燃料的主要未開發資源,特別是考慮到它們對環境和生物的威脅。化學回收通過將廢物催化加工成高質量單體亞單元或升級為增值產品,提供了一種從廢物中獲得更多價值的替代途徑。這些方法的成功取決于催化劑的效率和選擇性以及該過程的可持續性和盈利能力。聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)的聚酯性質使其在溫和條件下很容易在堿基或水解酶的催化下分解成單體,進而轉化為有價值的產品。然而,該過程仍然存在生產率低和對單一高價值氧化產物的選擇性差的問題。

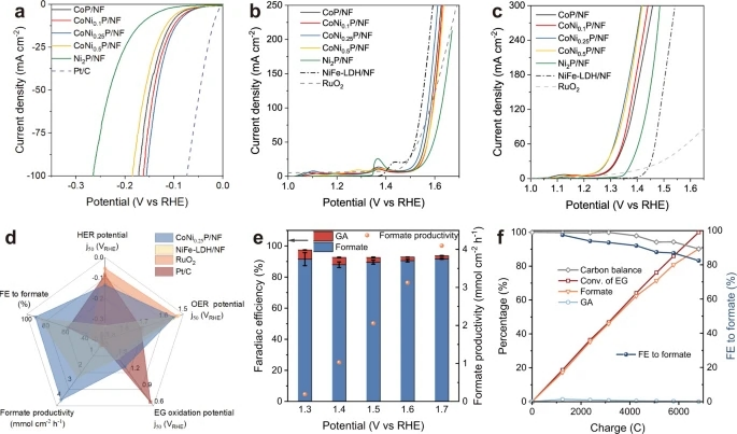

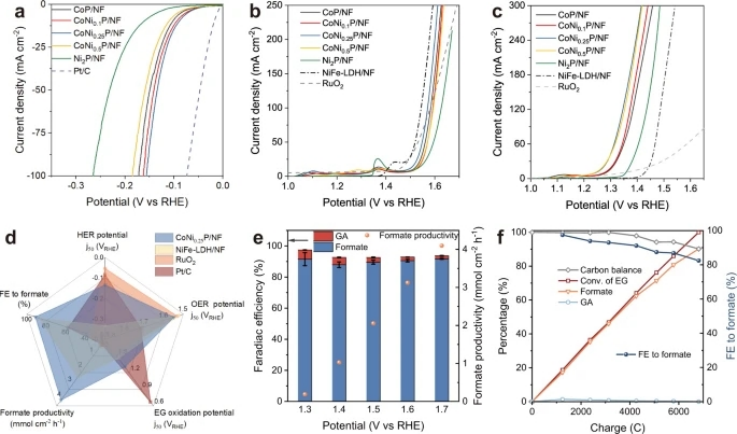

有鑒于此,清華大學段昊泓副教授等人,報道了聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料的電催化升級循環為有價值的商品化學品(二甲酸鉀和對苯二甲酸)和H2燃料。

本文要點:

1)展示了一種電催化策略,用于在 KOH 電解質中使用雙功能 CoNi0.25P 電催化劑將 PET 廢物轉化升級為二甲酸鉀(KDF)和 PTA 的商品化學品,并生成氫氣。

2)初步的技術經濟分析表明,當 PET 的乙二醇 (EG) 組分在高電流密度 (>100 mA cm?2) 下被選擇性電氧化成甲酸 (>80% 選擇性) 時,該工藝是具有盈利能力的,每噸廢舊PET升級回收的凈收入約為350美元。開發了一種鎳改性磷化鈷 (CoNi0.25P) 電催化劑,以在膜電極組裝反應器中在 1.8 V 電壓下實現 500 mA cm-2 的電流密度,并具有 >80% 的法拉第效率和甲酸選擇性。

3)詳細的表征揭示了 CoNi0.25P 催化劑在 EG 氧化過程中原位演變成低結晶金屬羥基氧化物作為活性催化劑,這可能是其優越性能的原因。

總之,該工作展示了一種將廢舊 PET 升級回收為增值產品的可持續方式。

Zhou, H., Ren, Y., Li, Z. et al. Electrocatalytic upcycling of polyethylene terephthalate to commodity chemicals and H2 fuel. Nat Commun 12, 4679 (2021).

DOI: 10.1038/s41467-021-25048-x

https://doi.org/10.1038/s41467-021-25048-x

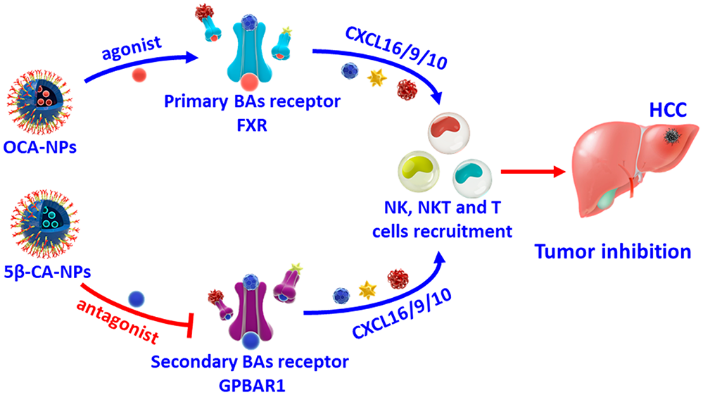

4. NanoLetters:利用納米載體遞送膽汁酸受體調節劑以調控膽汁酸信號通路和用于肝癌免疫治療

腸道細菌及其代謝產物能夠影響肝臟免疫微環境,因此可作為肝癌治療的新靶點之一。然而,由于安全性不明和作用機制復雜,直接操縱腸道菌群或其代謝物在臨床上并不實用。考慮到膽汁酸調控異常與肝癌之間的相關性,中科院長春應化所宋萬通副研究員和北卡羅來納大學教堂山分校黃力夫教授通過納米策略直接實現了對一級和二級膽汁酸受體的調控,并將其作為一種用于肝癌治療的精確方法。

本文要點:

1)研究表明,利用納米載體遞送膽汁酸受體調節劑可引發強大的抗腫瘤免疫反應,并能顯著改變小鼠肝臟腫瘤的免疫微環境。

2)此外,對小鼠和患者肝臟腫瘤組織的體外刺激結果表明,這一策略具有很好的臨床實踐價值。綜上所述,這一研究設計了一種新型、精確的肝癌免疫治療策略。

Guofeng Ji. et al. Manipulating Liver Bile Acid Signaling by Nanodelivery of Bile Acid Receptor Modulators for Liver Cancer Immunotherapy. Nano Letters. 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01360

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c01360

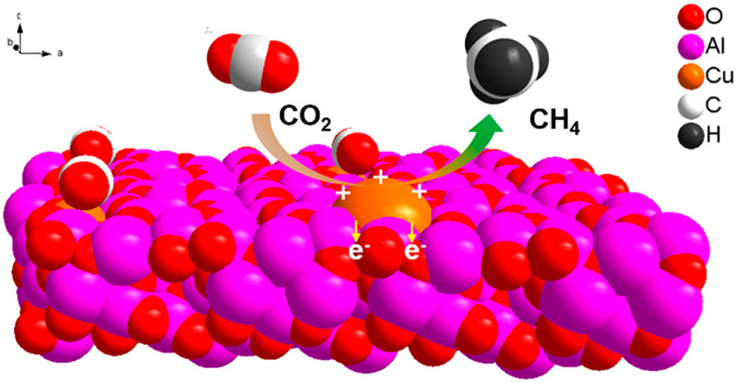

5. Nano Letters:Lewis酸位點促進Cu SAC電催化CO2甲烷化

由于環境和能源問題,開發一種高效的CO2還原反應(CO2RR)電催化劑具有重要意義。近年來,單原子催化劑(SACs)在電催化反應、有機轉化和多途徑環境催化等領域表現出明確而獨特的活性中心,并取得了優異的活性和選擇性。特別是,Cu SAC在電催化CO2RR方面顯示出良好的應用前景。

近日,西安交通大學蘇亞瓊,清華大學王定勝報道了一種以Lewis酸為載體的Cu SAC,用于電催化CO2RR為甲烷(CH4)。

本文要點:

1)理論計算結果表明,金屬氧化物(如Al2O3、Cr2O3)中的Lewis酸位點可以通過優化中間吸附來調節Cu單原子(SAs)的電子結構,從而促進CO2甲烷化。

2)在此基礎上,研究人員通過Lewis酸位點的超薄多孔Al2O3作為Cu SAs錨定的載體。結果顯示,在?1.2 V(vs RHE)時,法拉第效率(FE)達到62%,相應的CH4生成電流密度為153.0 mA cm?2。

這項工作展示了一種有效的策略來調整CuSAs的電子結構,從而實現高效地電催化CO2RR為CH4。

Shenghua Chen, et al, Lewis Acid Site-Promoted Single-Atomic Cu Catalyzes Electrochemical CO2 Methanation, Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02502

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02502

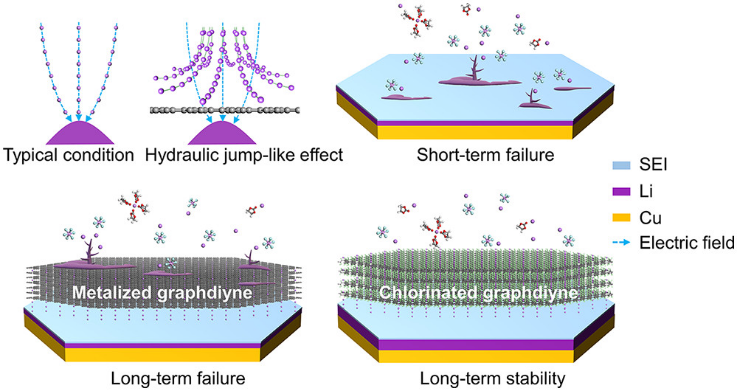

6. Nano Letters:氯化石墨二炔膜減少可充電鋰電池中鋰枝晶的原子機制和長期穩定性

鋰枝晶的形成仍然是可充電鋰金屬電池商業化的最大挑戰之一。近日,南方科技大學羅光富報道了采用經典分子動力學模擬(MD)和第一性原理計算相結合的方法,研究了具有本征納米孔的改性石墨二炔膜作為穩定的“納米篩”來還原負極上的鋰枝晶的可行性。

本文要點:

1)研究發現,石墨二炔薄膜通過一種類似于流體力學中的水力跳躍機制,即使在高度不均勻的電場下也能增強Li+離子的濃度均勻性,從而誘導Li金屬均勻成核。

2)進一步的研究表明,裸露的石墨二炔薄膜可以逐漸被Li金屬金屬化,但通過氯鈍化可以使單層和塊狀石墨二炔變成絕緣體,從而更能抵抗鋰金屬的還原。此外,氯化石墨二炔可以很容易地導電鋰離子,活化勢壘低至0.3 eV。

這些性質表明,氯化石墨二炔有望作為穩定的膜來減少可充電鋰金屬電池中的鋰枝晶。

Lina Wang, Guangfu Luo, Atomistic Mechanism and Long-Term Stability of Using Chlorinated Graphdiyne Film to Reduce Lithium Dendrites in Rechargeable Lithium Metal Batteries, Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02429

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02429

7. Angew:一種構建碳顆粒修飾金屬有機骨架來提高CO2電還原制甲酸鹽效率的簡易策略

近年來,金屬有機骨架(MOFs)用于電催化CO2還原得到了人們廣泛的研究,然而,其電導率不足的問題,嚴重限制了MOFs的應用。鑒于此,南開大學趙斌教授,天津大學張兵教授報道了提出了一種溫和而通用的策略,通過在MOF中引入原位生成的碳納米顆粒來提高電荷轉移速率和暴露更多的催化活性中心,從而使MOF催化劑具有高CO2RR電催化性能。

本文要點:

1)需要考慮兩個關鍵因素:i)MOF的孔徑應該有利于吸附碳前驅體;ii)在適當的溫度下,碳前驅體可以分解成碳納米顆粒,使MOF在煅燒過程中保持穩定。基于此,以5-(2,6-雙(4-羧苯基)吡啶-4-基)間苯二甲酸(H4BCP)和銦離子為原料,合成了一種新型三維In-MOFs {(Me2NH2)[In(BCP)]·2DMF}n(V11)。V11具有兩種直徑分別為1.6 nm和1.2 nm的一維(1D)大通道,使其成為潛在的催化和后修飾平臺。此外,金屬In節點在抑制競爭性反應方面具有獨特的優勢,可以作為催化過程中的活性中心,實現高效CO2RR。

2)鑒于有機分子在合適的條件下可以有效地轉化為碳納米材料,研究人員選擇亞甲基藍(MB)引入到V11骨架中,通過簡單的煅燒將其轉化為高度分散的碳納米顆粒(CPs)。

3)電化學測試表明,引入MB衍生的CPs后,CPs@V11的甲酸鹽法拉第效率(FEHCOO-)從76.0%提高到90.1%,在-0.84 V(vs. RHE)下的實際電流密度達到6.87 mA cm-2。穩定性試驗證明,該催化劑可在20 h內保持較高的催化性能。此外,該方法適用其他In-MOF,其生成甲酸鹽的CO2RR性能得到顯著提高,證明了該方法具有良好的通用性。

Zi-Hao Zhu, et al, A Facile Strategy of Constructing Carbon Particles Modified Metal-Organic-Framework for Enhancing the Efficiency of CO2 Electroreduction into Formate, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202110387

https://doi.org/10.1002/anie.202110387

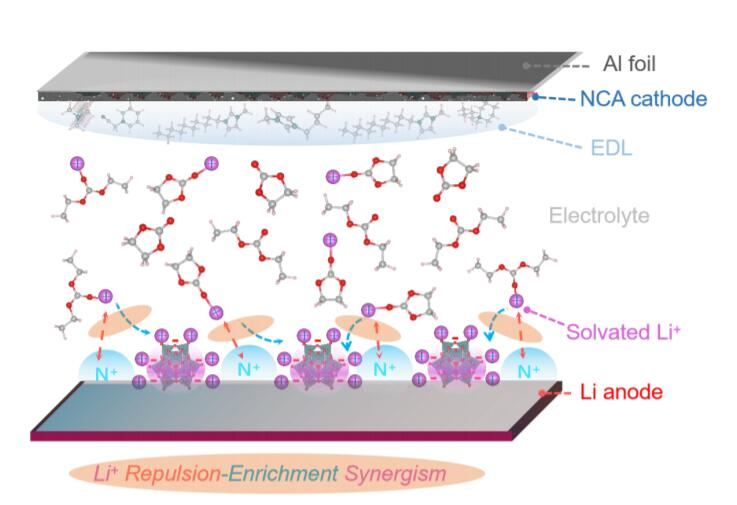

8. Angew:“核殼”離子絡合物誘導的Li+排斥富集協同效應助力高負載鋰金屬電池

鋰(Li)金屬具有超高的理論容量和低的電化學電位,有望成為下一代負極材料。然而,伴隨著不可逆的Li損耗和安全問題,枝晶生長失控對鋰金屬電池(LMBs)的發展造成了嚴峻挑戰。近日,中科院上硅所李馳麟研究員報道了提出了一種以陰離子Keggin多金屬氧酸鹽(POM)簇為“核”,以離子液體(IL)中含N的陽離子為“殼”的新型“核-殼”添加劑來穩定LMBs的策略。

本文要點:

1)研究發現,在醚基電解液中,懸浮的POM衍生絡合物容易被吸附在負極突起周圍,并引發憎鋰排斥機制,使Li+重新分配均勻化。逐漸釋放的帶負電荷的POM“核”將富集Li+,并與Li共同組裝。這種Li+排斥-富集協同作用可以實現致密Li沉積,強化固體電解質界面(SEI)。此外,通過密度泛函理論(DFT)計算驗證了排斥-富集協同機制。

2)實驗結果顯示,該緩釋添加劑可使Li||Li對稱電池在3和5 mA cm-2的大電流密度下,循環分別長達500 和300 h以上。此外,該添加劑還可兼容高電壓Li||LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)電池。即使在NCA負載量高達20 mg cm-2的情況下,含添加劑的Li||NCA電池仍能在2.6 mA cm-2下循環100次以上。

Junwei Meng, et al, Li+ Repulsion-Enrichment Synergism Induced by “Core-Shell” Ionic Complexes to Enable High-Loading Li Metal Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202108143

https://doi.org/10.1002/anie.202108143

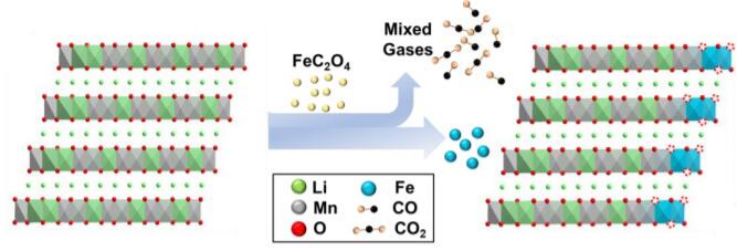

9. Angew:一種用于富鋰氧化物正極表面改性的簡易氣固處理

高容量富鋰層狀氧化物有望成為下一代正極材料。然而,不可逆,緩慢的陰離子氧化還原反應造成了表面氧損失以及容量和電壓的衰減。近日,四川大學郭孝東教授,吳振國基于草酸亞鐵的熱分解,開發了一種簡便有效的氣固處理方法,以在富鋰氧化物正極表面構建多功能界面結構。

本文要點:

1)在500 mL連續攪拌釜式反應器中加入2 M NiSO4·6H2O、MnSO4·H2O(Ni/Mn摩爾比為3:7)、2 M Na2CO3(沉淀劑)和0.2 M NH3·H2O(螯合劑)的水溶液,采用共沉淀法合成碳酸鹽前驅體。PH值保持在8.0。碳酸鹽前驅體Mn0.7Ni0.3CO3在50 ℃下攪拌8 h后,過濾、洗滌、120 ℃下烘干12 h。將前驅體與Li2CO3(Li含量5%)混合研磨,500 °C預處理5 h后,在管式爐中以5 °C min-1速率升溫到850 °C,然后煅燒12 h,得到了純凈的富鋰材料(Li1.2Mn0.56Ni0.24O2)(PLLR)。

2)將原始PLLR和草酸亞鐵按比例混合(2 wt.%),然后在Ar氣氛管式爐中于500 ℃下煅燒3 h。為了去除材料表面的反應產物(Li2CO3),將標記為Feox-2%樣品多次洗滌、干燥,然后在300 ℃下煅燒3 h。用相同的方法得到Feox-1%和Feox-5%的樣品。

3)研究發現,CO和CO2混合氣體均勻地形成了表面有氧空位的薄層尖晶石層。同時,Fe-離子的表面摻雜可以進一步提高結構的穩定性。因此,Feox-2%樣品表現出極大的長循環穩定性,特別是在高倍率下(5C下PLLR在300次循環后分別為88.4%和58.2%),以及優異的倍率性能。在1和2 C下,Feox-2%的電壓衰減率分別從0.0024下降到0.0018 V和0.0022下降到0.0011 V。

4)研究人員通過TG和原位變溫XRD分析結果證實了氣固處理的具體反應機理。X射線衍射(XRD)、X射線光電子能譜(XPS)、拉曼光譜(Raman)、循環伏安(CV)和高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)綜合表征結果顯示,富鋰氧化物正極表面生成的異質層不僅能使體相結構由層向尖晶石演化,而且抑制了與電解液的副反應,有利于提高正極的電化學性能。

Zhengcheng Ye, et al, A simple Gas-solid treatment for surface modification in Li-rich oxides cathode, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202107955

https://doi.org/10.1002/anie.202107955

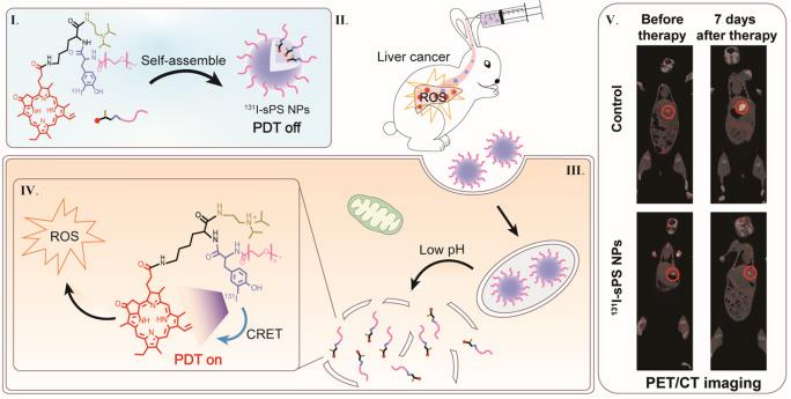

10. Angew:131I標記的自照明型光敏劑用于治療深部腫瘤

利用切倫科夫輻射(CR)激發光敏劑(PS)的策略能夠克服傳統光動力治療所存在的光穿透限制問題。然而,單獨注射放射性藥物和PS往往不能保證它們在腫瘤區域產生有效相互作用,而對放射性核素和PS進行共遞送則會給正常組織造成難以避免的光毒性。中國藥科大學孫曉蓮教授和南京醫科大學邵國強教授開發了一種131I標記的智能光敏劑,它由焦脫鎂葉綠酸(光敏劑)、二異丙基氨基(對pH敏感的基團)、131I標記的酪氨酸基團(CR供體)和聚乙二醇組成,并可以自組裝成納米顆粒(131I-sPS NPs)。

本文要點:

1)由于具有ACQ效應,131I-sPS NPs在正常組織中的光毒性很低,但其在腫瘤部位中會發生分解,進而能夠產生活性氧物種。

2)經靜脈注射后,131I-sPS NPs對皮下4T1荷瘤Balb/c小鼠和VX2荷瘤兔均有較好的抑瘤作用。綜上所述,131I-sPS NPs有望進一步擴大CR的應用范圍,并為實現深部腫瘤的治療提供一種有效策略。

Jingru Guo. et al. Smart 131I labeled self-illuminating photosensitizers for deep tumor therapy. Angewandte Chemie International Edition. 2021

DOI: 10.1002/anie.202107231

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202107231

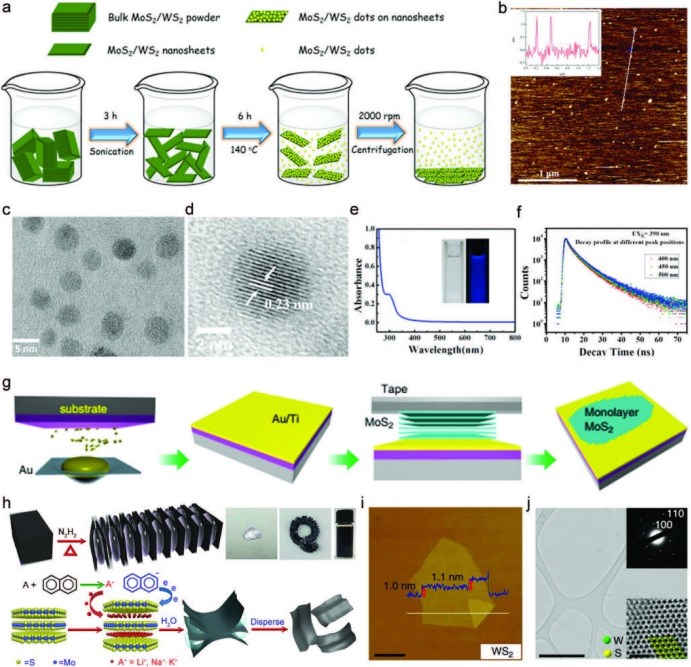

11. AM: 用于電化學能量轉換的過渡金屬二硫屬化合物的研究進展

過渡金屬二硫屬化合物(TMDCs)由于其獨特的層狀結構和超薄厚度的結構特點,在電化學能量轉換技術中具有廣闊的前景。作為后石墨烯時代深入研究的二維層狀材料,TMDCs 已成為電化學能源相關應用中最有前途的候選材料之一。由于惰性基面占據了TMDC的大部分,因此基面位點的活化對于充分開發TMDC的內在潛力是必要的。

有鑒于此,新加坡南洋理工大學樓雄文教授、中國科學院福建物質結構研究所張健研究員和阿卜杜拉國王科技大學Huabin Zhang等人,綜述了電化學活性顯著增強的基于 TMDC 的雜化物/復合材料的最新進展。

本文要點:

1)在總結了不同尺寸和形態的 TMDC 的合成方法的基礎上,詳細介紹了全面的面內活化策略,主要包括面內改性誘導的相變、表層調制和層間改性/耦合。同時,對電化學活性的改善機制進行了重點闡述。最后,對TMDCs面內活化的進一步研究方向進行了分析。具體來說,TMDCs的相位和域工程中的深度電子調制是活化TMDCs基面的有效策略。有趣的是,通過結構修飾,修飾后的TMDCs的應用也從雙電子參與HER擴展到多電子參與OER、ORR、CO2RR、NRR。在催化劑合成、催化應用和機理探索方面,對TMDCs有了深刻的認識。

2)盡管 TMDCs 的發展已經取得重大突破,但仍有一些可預見的挑戰和關鍵問題亟待解決,以促進更高效的 TMDCs 的合理設計。此外,解決現有挑戰的一些可能的解決方案也闡述如下:i) 盡管已經報道了一些 1T/T'-TMDCs 的制備方法,但具有良好控制的 1T/T' 相的 TMDCs 的可靠合成是還處于起步階段。開發可以大規模生產高質量和純度的 1T/T'-TMDC 的有效方法是非常需要的。雖ii)具體而言,具有明確單原子空穴和/或單個異原子取代的TMDCs單層是研究晶格約束催化的理想模型催化劑。ii)具有明確定義的單原子空位和/或單個外來原子取代的 TMDC 單層是研究晶格限制催化的理想模型催化劑。盡管取得了巨大的成就,但仍有許多科學和工程問題需要解決。由于TMDCs空位缺陷的復雜性,難以控制TMDCs中空位的濃度和分布,定量引入特定類型的空位仍然難以實現。iii) 通過莫爾超晶格和垂直螺旋位錯調節層間耦合已被確定為調節催化性能的有效方法。通過調節 TMDC 的層間電子跳躍可以提高垂直電子電導率,為進一步探索電催化潛力開辟了新的機會。但相關研究尚處于起步階段,有待進一步探索。iv) TMDCs 中的空位、相/疇界、摻雜原子、莫爾超晶格和螺旋位錯通常對電催化過程產生積極作用。然而,反應機制仍然是個謎v)到目前為止,只有少量的TMDCs(如MoS2、WS2、MoSe2、WSe2、MoTe2和VS2)材料被開發為電化學能量轉換的電催化劑。許多其他家族的TMDCs,特別是那些富d-電子的貴TMDCs(例如 PtS2、PtSe2、PdS2、PdSe2、)需要進一步研究。

總之,該工作將為基于 TMDC 的功能材料在電化學能源相關應用中的未來設計趨勢提供一些啟示。

Xin Wu et al. Recent Advances on Transition Metal Dichalcogenides for Electrochemical Energy Conversion. Advanced Materials, 2021.

DOI: 10.1002/adma.202008376

https://doi.org/10.1002/adma.202008376

12. AM:NdCo5稀土磁鐵中的自發拓撲磁躍遷

具有納米尺寸的粒子狀磁性結構,例如斯格明子,有望用于未來的自旋電子器件。一般來說,Dzyaloshinskii-Moriya相互作用和偶極相互作用是產生非線性自旋構型的主要因素。然而,為了穩定拓撲斯格明子,通常需要外部磁場。近日,北京航空航天大學Shulan Zuo,中科院物理所Ying Zhang等直接觀察到了斯格明子的自發出現,以及在釹-鈷(NdCo5)稀土磁體中自旋重定向轉變過程中獨特的連續拓撲域演化。

本文要點:

1)在降低溫度時,納米斯格明子晶格演變成封閉的面內疇(EIPD),類似于尺寸低于120 nm的迷你條形磁鐵。內部磁化隨磁各向異性旋轉,展示了操控迷你條形磁鐵的能力。

2)納米級EIPD晶格在241-167 K的寬溫度范圍內保持穩定,表明在高密度面內磁信息存儲的可能性。

該工作報道的傳統NdCo5稀土磁體中自發磁性斯格明子的產生和連續疇變有望促進對具有新物理機制的拓撲磁自旋結構在多功能磁體中的應用探索。

Shulan Zuo, et al. Spontaneous Topological Magnetic Transitions in NdCo5 Rare-Earth Magnets. Adv. Mater., 2021

DOI: 10.1002/adma.202103751

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202103751