1. Chem. Soc. Rev.:用于下一代光伏的溶液處理二維材料

在能源需求不斷增加的情況下,開發新型光伏(PV)技術被認為是滿足能源需求的關鍵解決方案之一。在這種情況下,石墨烯和相關的二維(2D)材料(GRM),包括非層狀2D材料和2D鈣鈦礦,以及它們的混合系統,正在成為推動光伏技術創新的有希望的候選者。GRM的機械、熱和光電特性可用于太陽能電池的不同有源組件,以設計下一代設備。這些組件包括正面(透明)和背面導電電極、電荷傳輸層和互連/復合層,以及光敏層。液相中GRM的生產和加工,加上利用濕化學功能化“按需”調整其光電特性的能力,通過可擴展、可靠且廉價的印刷/涂層工藝,使其能夠有效集成到先進的光伏設備中。意大利理工學院Francesco Bonaccorso 等人回顧了溶液處理2D材料在有機太陽能電池、染料敏化太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池、量子點太陽能電池和有機-無機混合太陽能電池以及串聯系統中使用的進展。

本文要點:

1)首先簡要介紹了二維材料的特性及其通過溶液加工路線的生產方法。然后,作者通過品質因數討論了用于電極、光敏層組件/添加劑、電荷傳輸層和互連層的 2D 材料的功能,這允許確定太陽能電池的性能并將其與現有技術進行比較。藝術價值。研究人員最后概述了進一步開發解決方案處理的 2D 材料以提高光伏設備性能的路線圖。

Sebastiano Bellani et al. Solution-processed two-dimensional materials for next-generation photovoltaics, Chem. Soc. Rev., 2021.

https://doi.org/10.1039/D1CS00106J

2. Chem. Soc. Rev.: 混合維度薄膜:化學和結構-性能關系

納米科學和技術的蓬勃發展為從不同維度的納米材料開發膜開辟了一條新的途徑。二維 (2D) 納米材料化學的巨大進步為膜和膜工藝的可持續發展提供了豐富的機會。隨著豐富的合成方法的開發,許多具有不同結構、潤濕性和化學性質的納米材料被用于制備具有有序納米通道和層次結構的 MDM,用于分子、離子和油/水分離。

有鑒于此,天津大學姜忠義教授和倫敦大學學院Marc-Olivier Coppens教授等人,從成膜納米材料的尺寸以及它們的制備方法方面綜述了MDMs(表示為nD/2D,其中n為0、1或3)的研究進展。隨后,重點介紹了三種納米通道,即一維/2D膜中的一維納米通道、0D/2D膜中的二維納米通道和3D/2D膜中的三維納米通道。根據納米材料的尺寸、類型、結構和化學性質,討論了調整納米通道的物理和化學微環境以及塊體結構的策略。介紹了MDMs在氣體分子分離、液體分子分離、離子分離和油水分離方面的一些代表性應用。最后,介紹了 MDM 的當前挑戰和未來前景。

本文要點:

1)提出了混合維度膜 (MDM) 的概念,它是通過將 2D 材料與不同維度和化學性質的納米材料集成而制成的。作為混合基質膜或混合膜的補充,MDM 激發了不同的概念性思考,從構建單元的尺寸以及最終結構(包括納米通道和體結構)的角度來設計先進的膜。

2)基于納米材料和膜制備方法的多樣性,在納米通道和塊體結構中創造了理想的體系結構和良好的微環境,使 MDM 具有高效的傳質和卓越的分離性能,以及在許多情況下優異的防污性能。通過總結現有的石墨烯/氧化石墨烯基膜的研究,認為在石墨烯/氧化石墨烯基膜的研究中,更多的工作可以集中在將其他二維材料納入到石墨烯/氧化石墨烯基膜的研究中,而石墨烯/氧化石墨烯基膜的研究結論也可以應用于其他二維材料的石墨烯/氧化石墨烯基膜的研究。同時,由于二維材料的穩定性,涉及其他二維材料的研究可能會帶來新的突破,比如在惡劣環境下使用它們的能力。

3)對于氣體分子分離膜,當被分離分子之間的尺寸差異很小時,納米通道的精確控制是制膜的關鍵,因此經常使用分子和離子等小尺寸的0D材料。對于液體分子分離和離子分離膜,納米通道內的液體分子會增加膜膨脹的機會;因此,通常選擇一些強相互作用如共價相互作用、螯合鍵和靜電相互作用來交聯納米材料,從而提高膜的堅固性和穩定性。對于油/水分離膜,由于油/水混合物中油滴的尺寸非常大,因此需要較寬的納米通道來實現水的快速傳輸;此外,油污物首先接觸膜表面,因此應精心設計膜表面的物理和化學微環境,以減少油污物與膜表面之間的非特異性相互作用,實現所需的防污性能

Yanan Liu et al. Mixed-dimensional membranes: chemistry and structure–property relationships. Chem. Soc. Rev., 2021.

DOI: 10.1039/D1CS00737H

https://doi.org/10.1039/D1CS00737H

3. Nature Commun.:一種效率高達16.16%的聚合型小分子受體基全聚合物太陽電池

最近,人們在基于聚合小分子受體(PSMAs)的全聚合物太陽能電池(all-PSCs)取得了重大進展。近日,中科院化學研究所李永舫院士,孟磊研究員,關波副研究員,北卡羅來納州立大學Harald Ade報道了設計并合成了以苯并[c][1,2,5]噻二唑(BS)A‘核為結構單元的A-DA’D-A結構的Y6- SMA和以苯并三氮唑(BN)A‘核為構筑基團的Y18-SMA和以硒為π橋聯單元的PS-Se和PN-Se兩種新型PSMAs。

本文要點:

1)變溫UV-vis吸收和Flory-Huggins相互作用參數(χda)分析表明,與PS-Se相比,PN-Se具有較好的聚集性和與PbDB-T聚合物給體的相容性,導致了聚合物共混膜中良好的相分離。更重要的是,聚合物共混溶液的冷凍電鏡圖像證實了PBDB-T:Pn-Se共混溶液預聚狀態下理想的聚合物供體/受體互穿網絡,其相分離尺寸約為8~16 nm。

2)PIFM分析結果進一步表明,PBDB-T:Pn-Se共混物具有明顯的雙連續互穿聚合物施主/受主網絡,改善了all-PSC的激子解離和電荷輸運。此外,GIWAXS結果表明,PN-Se基共混膜比PS-Se基共混膜具有更有序和更廣泛的取向。

3)實驗結果顯示,基于PBDB-T:PN-Se的all-PSC顯示出16.16%的高PCE,0.907 V的VOC,24.82mA cm?2的JSC,以及0.718的FF。

這項工作不僅實現了基于高性能聚合物受體Pn-Se的高效全PSC,而且清楚地揭示了分子結構、納米形貌、光物理性質和光伏性能之間的關系,從而為今后PSMAs的分子設計和all-PSCs的器件優化提供了思路。

Du, J., Hu, K., Zhang, J. et al. Polymerized small molecular acceptor based all-polymer solar cells with an efficiency of 16.16% via tuning polymer blend morphology by molecular design. Nat Commun 12, 5264 (2021).

DOI:10.1038/s41467-021-25638-9

https://doi.org/10.1038/s41467-021-25638-9

4. Matter:氟化TiO2界面層,實現高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

界面工程已被普遍用作提高鈣鈦礦太陽能電池(PSC)器件性能和穩定性的有效策略。然而,大多數用于界面工程的材料都是基于有機物的,這可能會影響設備的長期穩定性。 香港城市大學Alex K.-Y. Jen,Yung-Kang Peng以及Zonglong Zhu等人開發了堅固的氟封端 TiO2 納米片 (F-TiO2 NSs),用作倒置 PSC 中鈣鈦礦和電子傳輸層之間的界面層。

本文要點:

1)F-TiO2 NSs的平整均一的形貌使鈣鈦礦與具有豐富表面氟基團的緊密接觸,可以與未配位的鉛和MA/FA離子相互作用,以防止形成陽離子空位并減輕表面缺陷。

2)最終,倒置鈣鈦礦器件實現22.86%的高功率轉換效率 (PCE)。具有 F-TiO2 NSs 界面層器件的運行穩定性也得到了明顯增強,在晝夜循環和最大功率點 (MPP) 下連續測試 1,000 小時后,可以保持其初始PCE的90%以上。

Xiang Deng, et al. Highly efficient and stable perovskite solar cells enabled by a fluoro-functionalized TiO2 inorganic interlayer,Matter, 2021

https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.08.012

5. Matter:一種多刺激觸發多響應和自愈能力的Vitrimer基軟致動器

軟致動器在軟機器人、電子器件、可穿戴產品等領域有著廣泛的應用前景。軟致動器的多刺激響應能力和多通道自愈能力對其在不同環境中的應用具有重要意義。然而,迄今為止,人們對于具有多刺激響應或多通道自愈能力的軟致動器的研究依然有限,尚未開發出同時具有多刺激響應和多通道自愈能力的軟致動器。近日,清華大學Yang Yang,張瑩瑩,吉巖報道了采用簡單熱壓的方法,研制了一種基于CSF和玻璃體的多功能熱固性軟驅動器。

本文要點:

1)這些軟致動器可以通過五種不同的通道進行有效、快速的自愈,而不會明顯降低機械性能和愈合效率。這使得該復合材料有望成為一種很有前途的自愈材料,在許多領域得到廣泛應用,特別是在建筑行業,柔性電子器件,可穿戴傳感器等領域。

2)這些軟致動器的可逆驅動也可以由四種刺激進行觸發,這也有望擴大它們的應用范圍。根據不同的場景/應用,這些軟致動器有望通過更方便的工具(如一束光或一滴溶劑)來修復或觸發驅動。

3)這種復合材料還有其他優點,例如,具有更出色的機械性能,避免了分層,而且由于玻璃化的特點,可以對他們進行回收和再加工。此外,這一策略還有望推廣到其他類型的玻璃纖維(如聚亞胺、聚氨酯)和其他纖維織物(如棉織物、化纖織物),從而使這種復合材料在工業上有更廣泛的應用。

Yang et al., Vitrimer-based soft actuators with multiple responsiveness and self-healing ability triggered by multiple stimuli, Matter (2021)

DOI:10.1016/j.matt.2021.08.009

https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.08.009

6. AM綜述:多尺度有機半導體的受控生長和自組裝

目前,有機半導體(OSs)被廣泛用作與能量存儲和轉換,光電子學,催化和生物傳感器等相關的實際器件中的有源元件。為了滿足不同類型器件的實際要求,化學結構設計和自組裝過程的協同控制具有重要意義。同時,人們在從納米到宏觀微米的廣泛尺度上對多尺度OSs的形貌和其他基本性質進行控制。基于此,山東大學王寧教授,中科院化學研究所李玉良院士綜述了多尺度OSs的最新設計策略。同時,對OS材料領域的一些開創性進展進行了總結。

本文要點:

1)研究人員首先簡要概述了系統相關材料中的關鍵結構組件。總結了化學結構設計的重要原則及其對規模、尺寸和基本性能的影響。隨后,探究了多尺度OSs的組裝問題。通過與傳統的組裝方法相結合,一些新的制備策略綜合利用了化學調控和控制生長的優勢。

2)作者隨后從器件規模的角度概述了OSs在實際器件中的應用,包括單分子器件和大尺度器件。此外,還討論了集成器件的結構-性能關系。

3)作者最后簡要概述了多尺度OSs的未來研究方向。

Ling Bai, Ning Wang, Yuliang Li, Controlled Growth and Self-Assembly of Multiscale Organic Semiconductor, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202102811

https://doi.org/10.1002/adma.202102811

7. SmartMat.:具有雙重保護的蜂窩狀分層多孔硅復合材料助力超穩鋰離子電池正極

盡管硅(Si)作為儲鋰負極提供了極高的理論比容量。然而,由于體積的急劇變化導致電極具有不穩定性,以及絕緣性導致倍率性能有限等問題,這嚴重阻礙了其應用。香港科技大學趙天壽院士報道了通過MXene薄片的水自組裝,開發了一種高度穩定的蜂窩狀結構的Si基負極。

本文要點:

1)由于表面具有豐富的氟和羥基末端,MXene顯示出親水性,因此可以很好地分散在水中形成均勻的膠體溶液,同時Si納米顆粒和Si@C也是如此,使其可以在水溶液中進行加工。

2)所提出的水溶液自組裝是由帶負電荷的MXene之間的靜電相互作用和用聚二烯丙基二甲基氯化銨(PDDA)對帶正電的Si@C顆粒進行預處理所驅動。與未包覆的Si相比,Si球外的C層不僅可以作為緩沖層,而且為表面活性劑的吸附提供了更多的位置,促進了自組裝過程。此外,由于增強了相互作用,C涂層也可以增強納米Si與Mxene之間的接觸。因此,在“蜂窩”內部建立了一個內部分層的、連續的導電網絡,具有充足的內部空心空間。此外,MXene納米薄片起到了屏障作用,減輕了硅基粒子的自主聚集,從而防止了鋰源的枯竭。

3)結果表明,研制的MXene-Si@C負極具有優異的循環性能和倍率性能。在電流密度為1 A/g時,其初始比容量為1112.8 mAh/g,循環300次后的保持率為82.4%。值得注意的是,在2.1 mg/cm2的高質量負載下,即使在100次循環后也可以保持2.5mAh/cm2的高比容量。此外,MXene-Si@C負極與NCM523正極組合的全電池在0.2 C放電時,具有574 Wh/kg的極高能量密度,在0.5 C放電時,具有優異的倍率性能和長達100次的循環壽命,保持率超過80%,這兩點均驗證了其在實際應用中的潛力。

4)基于全電池配置的軟包電池可以為LED燈供電,并在不同的彎曲情況下工作。此外,這種水相制備Si基負極的廣泛適用性可以推廣到其他2D材料,如GO,同時,材料依舊能夠在水溶液中形成可混溶的懸浮液,并具有更出色的循環穩定性。

Xudong Peng, et al, Honeycomb‐like hierarchical porous silicon composites with dual protection for ultrastable Li‐ion battery anodes, SmartMat. 2021

DOI: 10.1002/smm2.1061

https://doi.org/10.1002/smm2.1061

8. ACS Cent. Sci.:基于應變誘導超分子納米結構的高能量密度形狀記憶聚合物

形狀記憶聚合物由于具有較大的延伸性和優異的形狀恢復率,在許多新興應用領域具有廣闊的應用前景。然而,這些聚合物的能量密度很低(~1 mJ/m3),嚴重限制了它們的實際應用。基于此,斯坦福大學鮑哲南院士報道了提出了一種基于應變誘導的超分子納米結構以實現高能量密度、單向形狀記憶聚合物的方法。

本文要點:

1)研究發現,當聚合物鏈在拉伸過程中排列時,會形成強烈的定向動態鍵,從而形成穩定的超分子納米結構,并在高度伸長的狀態下捕獲伸展的鏈。加熱后,動態鍵斷裂,伸展的鏈條收縮到它們最初的無序狀態。

2)這種機制存儲了大量的熵能量(高達19.6 MJ/m3或17.9 J/g),幾乎是之前報道的最好的形狀記憶聚合物的6倍,同時保持了近100%的形狀恢復率和固定度。

所提出的應變誘導超分子結構為獲得高能量密度形狀記憶聚合物提供了新的途徑。

Christopher B. Cooper, et al, High Energy Density Shape Memory Polymers Using Strain-Induced Supramolecular Nanostructures, ACS Cent. Sci., 2021

DOI: 10.1021/acscentsci.1c00829

https://doi.org/10.1021/acscentsci.1c00829

9. Angew:貝葉斯優化高熵合金組分用于電催化氧還原

高活性、高選擇性和高穩定的催化劑對可持續的能源轉換至關重要,具有這些特性的工程材料是迫切需要的。高熵合金(HEAs)具有寬的可調的組成空間,為調控此類性能提供了可能。然而,如果沒有適當的方法,就無法實現。近日,哥本哈根大學Jan Rossmeisl等報道了在基于密度泛函理論(DFT)的模型上使用貝葉斯優化來預測Ag-Ir-Pd-Pt-Ru和Ir-Pd-Pt-Rh-Ru HEAs電化學氧還原反應(ORR)中最活躍的成分。

本文要點:

1)基于貝葉斯優化來,作者賽選出ORR活性最優的組分為Ag15Pd85、Ir50Pt50和Ir10Pd60Ru30。

2)作者進一步通過DFT仔細檢查發現的最優值并進行實驗驗證,證實了Ag-Pd、Ir-Pt和Pd-Ru二元合金具有最佳催化活性。

該工作提供了對優化多金屬合金的巨大組成空間所需的實驗數量的深入理解。

Jack Kirk Pedersen, et al. Bayesian Optimization of High-Entropy Alloy Compositions for Electrocatalytic Oxygen Reduction. Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202108116

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202108116

10. AM: 具有仿生肝小葉樣結構的多細胞微組織球體的制備

構建模擬人類肝臟的體外 3D 細胞模型是藥物發現和臨床應用的迫切需要,例如再生醫學中的患者特異性治療和基于細胞的治療。然而,目前的生物打印策略在生成具有仿生結構的多個載有細胞的微組織的能力方面受到限制。于此,韓國產業技術大Songwan Jin等人提出了一種使用結合前體墨盒和微流體乳化系統的生物打印系統,生產肝小葉狀微組織球體的方法。

本文要點:

1)該系統可以以大約每分鐘 45 個球體的速度成功生成多個載有細胞的且直徑均勻的微組織球體。肝細胞和內皮細胞在具有肝小葉仿生結構的微組織球體中形成圖案。球體允許具有高細胞活力的長期培養,并且結構完整性比非結構球體保持更長的時間。

2)此外,結構化球體顯示出高 MRP2、白蛋白和 CD31 表達水平。還有,體內研究表明,結構化的微組織球體可以穩定植入。這些結果表明,該方法提供了具有小葉狀結構和肝功能的有價值的 3D 結構化微組織球體模型。

Hong, G., et al., Production of Multiple Cell-Laden Microtissue Spheroids with a Biomimetic Hepatic-Lobule-Like Structure. Adv. Mater. 2021, 33, 2102624.

https://doi.org/10.1002/adma.202102624

11. AM: 模擬微生物入侵的“架橋”聚糖支架用于原位內皮化

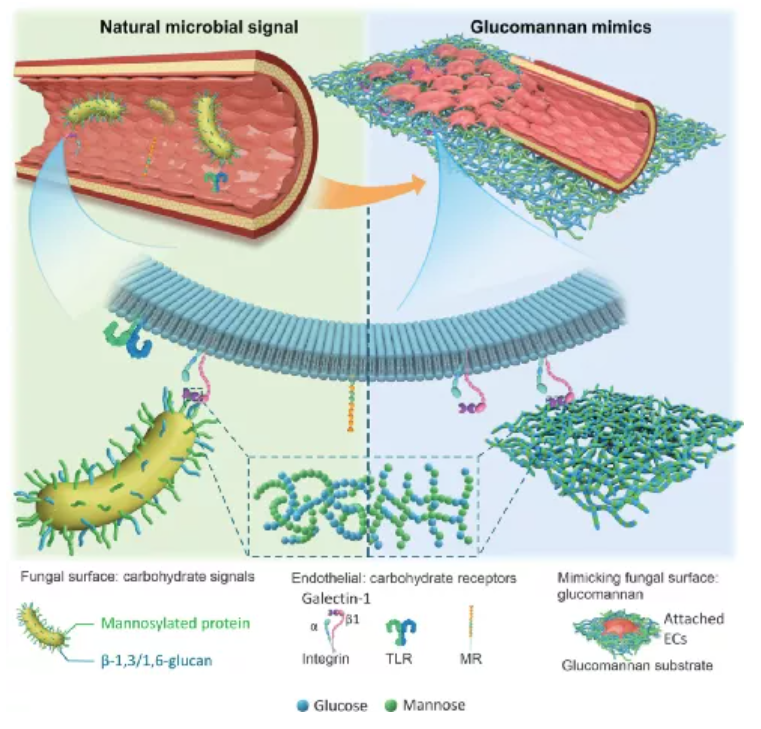

外周動脈疾病的全球高患病率迫切需要生物材料移植物來重建脈管系統。當植入時,它們應能深入和選擇性地促進內皮細胞(ECs)粘附,但后者的期望仍未實現。鑒于此,受到真菌的啟發,澳門大學王春明和南京大學董磊等人設計了一種模仿真菌碳水化合物的葡甘露聚糖癸酸酯 (GMDE) 底物,該底物高度優先支持 ECs 粘附,同時排斥幾種其他細胞類型。

本文要點:

1)真菌通過內皮細胞分泌的半乳糖凝集素的“橋”侵入血管,半乳糖凝集素可以同時結合真菌表面的碳水化合物和內皮細胞上的整合素受體。

2)電紡GMDE支架可有效隔離內源性半乳糖凝集素-1,它在真菌入侵中發揮作用時將內皮細胞橋接到支架上,并在小鼠肢體缺血模型中促進血液灌注。同時,GMDE的應用不需要外源性促血管生成劑,不會對小鼠造成器官毒性或不良炎癥,突出了其潛在轉化的高度安全性。這種聚糖材料獨特地模仿微生物作用并利用分泌蛋白作為“橋梁”,代表了一種有效、安全和不同的缺血性血管治療策略。

Mu, R., et al., A “Bridge-Building” Glycan Scaffold Mimicking Microbial Invasion for In Situ Endothelialization. Adv. Mater. 2021, 2103490.

https://doi.org/10.1002/adma.202103490

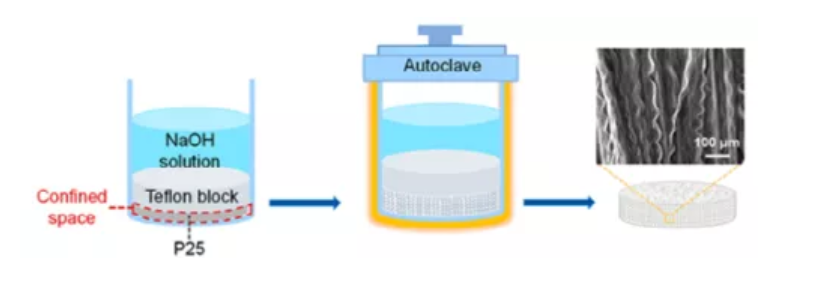

12. ACS Nano:壓力誘導水熱法制備TiO2納米螺旋陣列及其彈性性能

TiO2納米螺旋(NHs)由于其高縱橫比、優異的柔韌性、彈性和光學特性而引起了廣泛的關注,這些特性在光學、電子和微/納米器件等廣泛的重要領域具有廣闊的應用前景。然而,將剛性TiO2納米線(TiO2 NWs)制備成空間各向異性的螺旋結構仍然是一個挑戰。近日,北京科技大學Ge Wang,Wenjun Dong,蘇州科技大學Ang Li等設計了一種壓力誘導水熱策略,將聚四氟乙烯塊放在高壓釜內襯中以調節系統壓力,實現了將逐個TiO2 NWs組裝成類似DNA的螺旋結構。

本文要點:

1)合成的直徑為50 nm、長度約為5-7 mm的TiO2 NHs纏繞成直徑為20 μm的納米螺旋束(TiO2 NHBs),然后組裝成垂直的TiO2納米螺旋陣列(NHAs)。

2)理論計算進一步證實,直的TiO2 NWs更喜歡轉化為具有最小熵(S)和自由能(F)的螺旋構象,以便在有限空間內連續生長。

3)獲得的TiO2納米螺旋陣列具有優異的彈性性能,在柔性器件或緩沖材料中具有巨大的應用潛力。

Yueqi Chang, et al. Fabrication and Elastic Properties of TiO2 Nanohelix Arrays through a Pressure-Induced Hydrothermal Method. ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.0c10901

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c10901