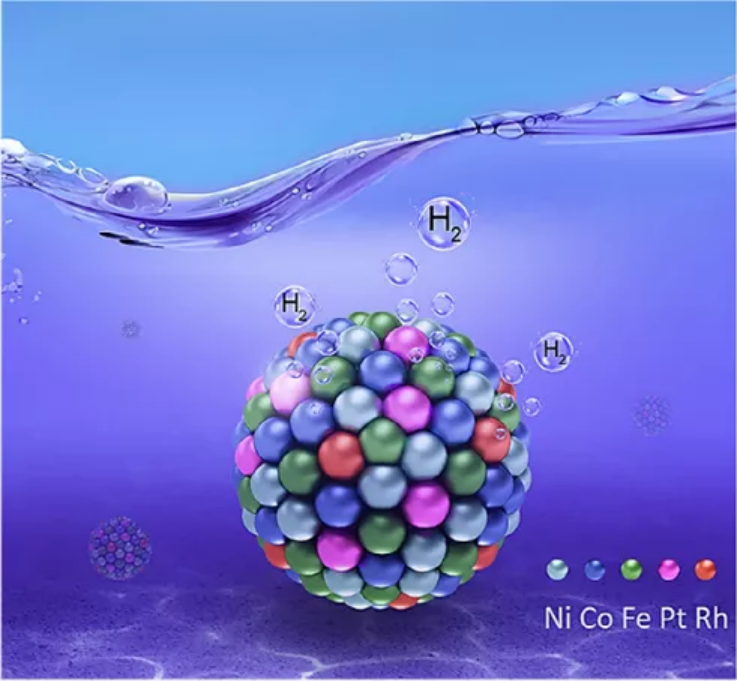

1. JACS:一種亞2 nm超小高熵合金納米顆粒用于出色的電催化析氫

開發高效、性能優異的電催化制氫催化劑仍然是一個艱巨的挑戰,尤其是在酸性介質中。近日,北京大學夏定國教授,中科大儲旺盛副研究員報道了采用一種通用、簡便的化學共還原方法制備了一系列碳負載超小高熵合金(us-HEA)納米顆粒(NPs)。

本文要點:

1)研究發現,us-HEA(NiCoFePtRh)NPs在碳載體上分布均勻,平均粒徑為1.68 nm,是已報道具有最小粒徑的納米顆粒。通過高角環形暗場掃描透射電子顯微鏡(HAADF-STEM)成像和X射線吸收精細結構(XAFS)測量揭示了us-HEAs的原子結構、電子結構和配位結構。

2)作為HER的電催化劑,us-HEA/C在0.5 M H2SO4溶液中,?0.05V(vs.RHE)下,實現了28.3 A mg-1noble metals的超高質量活性,分別是商用Pt/C和Rh/C催化劑的40.4倍和74.5倍。此外,us-HEA/C在50 mV過電位下表現出30.1 s?1的超高周轉頻率(是Pt/C催化劑的41.8倍),且具有良好的穩定性,經10000次循環后,活性不會衰減。

3)研究人員通過Operando X射線吸收光譜和理論計算揭示了us-HEA/C中的真實的活性中心,即只有一小部分的Fe/Co/Ni位點參與了催化反應,而Rh和Pt位點是最主要的催化位點。而可調諧的電子結構以及五種元素之間的協同效應,共同促進了電解水制氫反應的進行。

us-HEA NPs在HER上的優異性能為其作為足夠先進的催化劑在實際電催化制氫中提供了潛在的應用前景。

Guang Feng, et al, Sub?2 nm Ultrasmall High-Entropy Alloy Nanoparticles for Extremely Superior Electrocatalytic Hydrogen Evolution, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c07643

https://doi.org/10.1021/jacs.1c07643

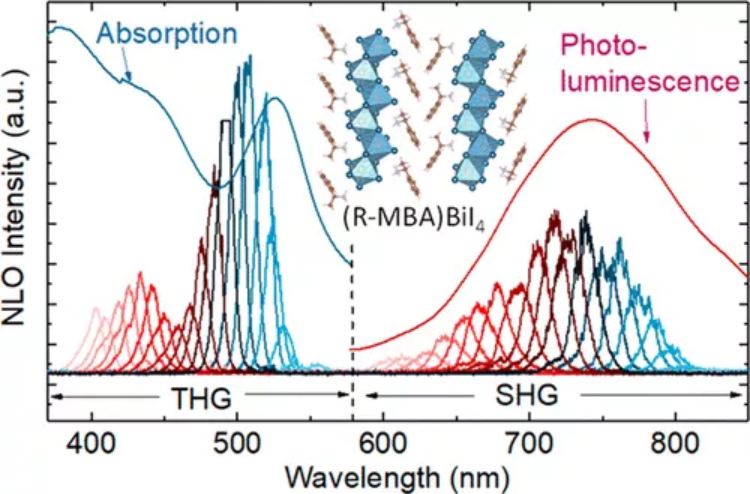

2. JACS:一維手性雜化鹵化鉍中的強二次和三次諧波產生

打破晶體結構的對稱性可以實現偶數階非線性活動,包括二次諧波生成 (SHG)。新興的手性雜化有機-無機金屬鹵化物具有獨特的光學和電子特性以及靈活的晶體結構,使其成為一類很有前途的非線性光學材料。然而,由于缺乏對共振增強和三次諧波產生(THG)的研究,它們的非線性響應性能目前不如傳統的非線性晶體。華中科技大學Li Yao和Jian Wang等人設計了具有自然非對稱結構的手性雜化鹵化鉍以實現 SHG。

本文要點:

1)這些手性化合物保持一維晶體結構以產生強自由激子、寬自陷激子 (STE) 和離散帶能級,從而促進SHG和THG磁化率的共振增強。

2)該新型手性薄膜表現出優異的有效SHG磁化率(在1550 nm 波長下,χ(2) ~ 130.5 pm V-1 ),超過了參考的商業 LiNbO3(χ(2) ~ 83.4 pm V-1)單晶薄膜。

3)此外,手性薄膜的THG強度甚至高于它們的SHG強度,有效的 THG 磁化率(χ(3))在 1550 nm 處為 ~9.0× 106 pm2 V-2(對照組單層WS2的37倍)。高SHG和THG性能表明這些一維手性混合鹵化鉍在非線性光學應用中的前景廣闊。

Li Yao, et al. Strong Second- and Third-Harmonic Generation in 1D Chiral Hybrid Bismuth Halides,J. Am. Chem. Soc. 2021

https://doi.org/10.1021/jacs.1c06567

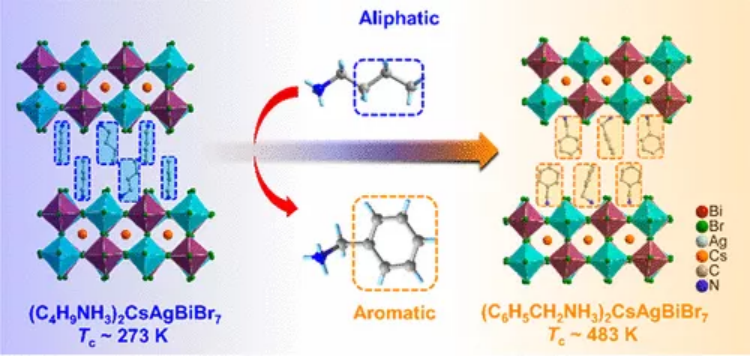

3. JACS:芳香族陽離子合金化誘導的高居里溫度多層混合雙鈣鈦礦光鐵電體

由于層狀雜化鈣鈦礦的突破性發展,多層雜化雙鈣鈦礦因其對環境友好和優異的穩定性而成為優秀的半導體材料。盡管最近取得了蓬勃發展,但在層狀雜化鈣鈦礦中實現高于室溫的鐵電仍然是一個巨大的挑戰。中科院福建物構所劉希濤, 羅軍華和南京大學陳爽等人通過應用芳香族陽離子合金化的分子設計策略,成功開發了一種高于室溫的“綠色”雙層雜化雙鈣鈦礦光鐵電體。

本文要點:

1)該雙層雜化雙鈣鈦礦光鐵電體結構為(C6H5CH2NH3)2CsAgBiBr7(BCAB),其飽和極化強度為10.5 μC·cm–2 和高居里溫度(Tc~483 K)。

2)值得注意的是,這樣的Tc在多層混合鈣鈦礦鐵電體中創造了新記錄,將鐵電工作溫度擴展到了一個高水平。進一步的計算研究表明,高Tc源自高相變能壘,由無機層的受限環境中芳香族陽離子的旋轉所切換。

3)此外,得益于有吸引力的極化和顯著的光電特性,實現了具有顯著零偏置光電流(2.5 μA·cm-2)的體光伏效應(BPVE)。據我們所知,這種高 Tc 多層混合雙鈣鈦礦鐵電體是之前從未報道過的,它為高性能光電器件的環境光電鐵電體的合理設計提供了啟示。

Yunpeng Yao, et al. High-Curie Temperature Multilayered Hybrid Double Perovskite Photoferroelectrics Induced by Aromatic Cation Alloying, J. Am. Chem. Soc. 2021

https://doi.org/10.1021/jacs.1c05108

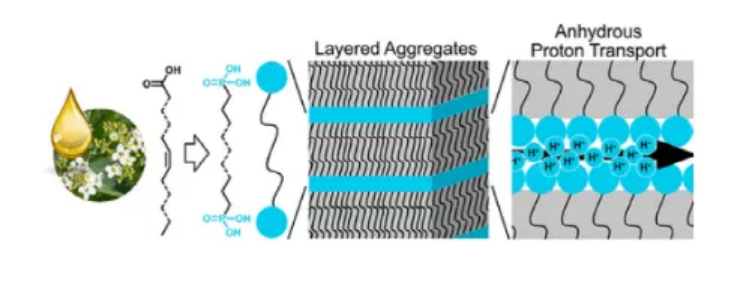

4. JACS:單分散遙爪聚乙烯中膦酸層內的無水質子傳輸

含有膦酸基團的聚合物可以在較高的工作溫度下作為燃料電池中的無水質子傳導膜。然而,關于膦酸化聚合物的合成和對此類聚合物納米結構的控制仍然極具挑戰性。近日,賓夕法尼亞大學Karen I. Winey,德國康斯坦茨大學Stefan Mecking報道了碳原子精確到26和48的膦酸封端的長鏈脂肪族材料(C26PA2和C48PA2)的直接合成。

本文要點:

1)研究發現,C26PA2和C48PA2材料結合了單分散聚乙烯的結構和膦酸基團形成的強大氫鍵網絡。不會形成酸酐,因此即使在高溫下也可以避免縮合反應造成的載流子損失。

2)在熔融溫度(Tm)以下,兩種材料都表現出結晶的聚乙烯骨架和層狀形貌,C26PA2和C48PA2的平面膦酸聚集體分別間隔29和55 ?。在Tm以上,非晶聚乙烯(PE)段與層狀聚集體共存。這一現象在C26PA2中尤為明顯,被認為是熱致近晶的液晶相。在此條件下,沿法線層觀察到極高的關聯長度(940 ?),證明了膦酸基團形成的氫鍵網絡的強度。

3)兩種材料在無水條件下的質子電導率在150°C時均達到10?4 S/cm。

這些新型膦酸基型材料突出了控制化學以形成有助于快速質子傳導的自組裝納米聚集體的重要性。

Anne Staiger, et al, Anhydrous Proton Transport within Phosphonic Acid Layers in Monodisperse Telechelic Polyethylenes, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c08031

https://doi.org/10.1021/jacs.1c08031

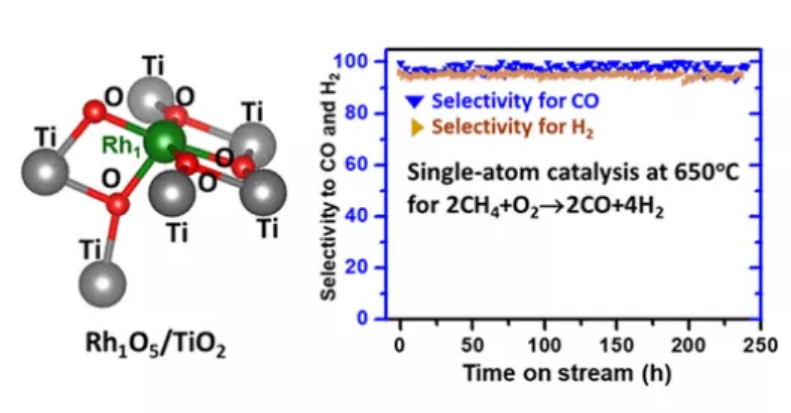

5. JACS:Rh1O5團簇上的單原子高溫催化用于甲烷制取合成氣

單原子催化劑是一種相對較新的催化劑,可用于許多反應,但主要用于低溫或中溫下進行的化學轉化。近日,美國堪薩斯大學陶豐(Franklin Feng Tao)教授,加州大學河濱分校De-en Jiang報道了單分散在TiO2上的Rh1O5團簇在高溫下催化甲烷部分氧化(POM),生成合成氣(CO+H2)的選擇性為97%,并且在650 °C下具有較高的催化活性和較長的催化壽命。

本文要點:

1)研究人員采用改進的沉淀沉淀法制備了Rh1/TiO2單原子催化劑。將Rh(III)陽離子引入TiO2納米粒子表面,然后在60 ℃空氣中干燥過夜,然后在650 ℃空氣中退火4 h。

2)較長的耐久性是由于Rh1取代了TiO2表面晶格中的一個Ti原子,形成了與五個氧原子配位的單分散Rh1原子(Rh1O5),以及一個配位較差但與氧原子幾乎飽和成鍵的環境。

3)計算研究表明,電子從單分散的Rh1原子的dz2軌道回饋到吸附的CHn(n>1)的空位軌道,導致Rh1原子的電荷耗盡和CHn與Rh1的強結合。這種強結合降低了活化C?H的能壘,從而導致了高活性的Rh1/TiO2。

4)固定在TiO2上的陽離子Rh1單原子與原子碳的結合較弱,而金屬Rh表面與原子碳的結合較強。由于Rh1/TiO2與Rh1原子結合較弱以及Rh1/TiO2的空間隔離性,阻止了原子碳在Rh1/TiO2上偶聯形成碳層,使Rh1/TiO2比負載型金屬POM催化劑具有更好的抗結焦性能。

這種在650 °C下進行的高活性、選擇性和耐久性的高溫單原子催化突出了單原子催化在高溫化學轉化中的應用潛力。

Yu Tang, et al, Single-Atom High-Temperature Catalysis on a Rh1O5 Cluster for Production of Syngas from Methane, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c06432

https://doi.org/10.1021/jacs.1c06432

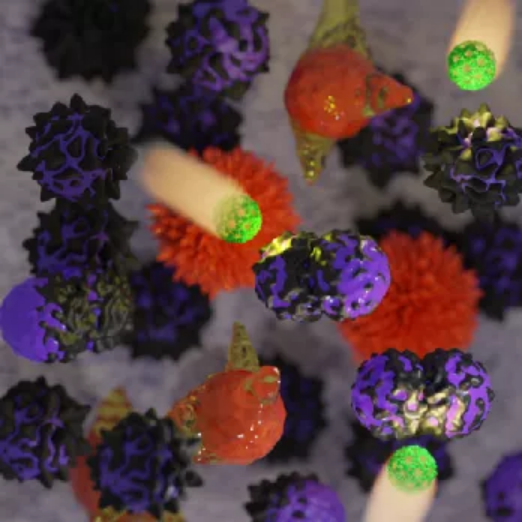

6. JACS:光熱噬菌體:基于病毒的光熱治療試劑

類病毒粒子(VLPs)是一種模擬病毒結構的多功能納米載體,它們可以作為特定功能化和免疫的安全平臺以實現廣泛的生物醫學應用。德克薩斯州大學達拉斯分校Jeremiah J. Gassensmith和Arezoo Shahrivarkevishahi基于化學修飾的VLP(噬菌體Qβ)而開發了新一代免疫-光熱試劑。

本文要點:

1)實驗將具有近紅外吸收性能的克酮酸染料與位于Qβ表面的賴氨酸殘基進行結合,使其成為一個強大的NIR光吸收體(光熱噬菌體)。

2)該系統可在808 nm近紅外激光輻射下產生比游離染料更多的熱量,光熱效率可與金納米結構相媲美,且具有生物可降解性,并能結合產生的熱量以作為免疫佐劑。實驗結果表明,熱消融協同VLP的輕度免疫原性可有效抑制原發腫瘤,減少肺轉移,顯著延長生存時間。

Arezoo Shahrivarkevishahi. et al. PhotothermalPhage: A Virus-Based Photothermal Therapeutic Agent. Journal of the American Chemical Society. 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c05090

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c05090

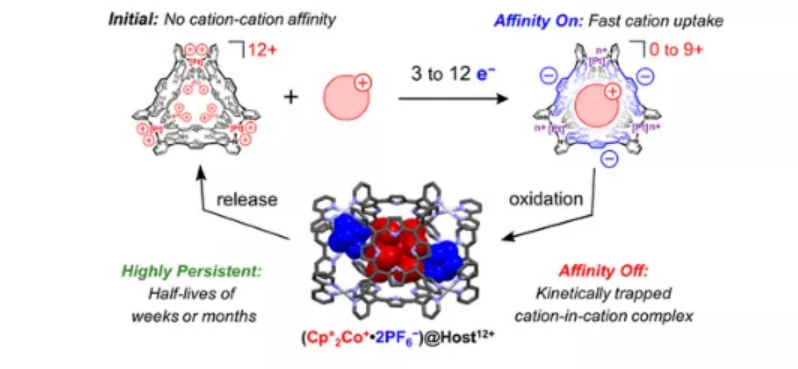

7. JACS:氧化還原活性陽離子主體對有機金屬陽離子的吸收、捕獲和釋放

主客體金屬?有機納米籠化學通常由與客體的熱力學上有利的相互作用驅動,使得客體的吸收和釋放可以通過開啟或關閉這種親和力來控制。近日,新澤西州立大學Mark C. Lipke報道了通過將卟啉壁的陽離子納米粒子1a12+和1b12+還原到兩性離子狀態,用于分別快速吸附有機金屬陽離子Cp*2Co+和Cp2Co+。

本文要點:

1)研究發現,在主體1a12+的中性狀態1a0中,Cp*2Co+實現了強烈結合(Ka=1.3×103 M?1),其三個卟啉壁被雙還原,六個(bipy)Pt2+連接基被單獨還原(bipy=2,2‘聯吡啶)。此外,盡管親和力較低,主體1a3+和1a9+的低還原態也可與Cp*2Co+結合。而較小的Cp2Co+陽離子強烈結合(Ka= 1.7×103 M?1)在(tmeda)Pt2+連接的主體1b12+(tmeda =N,N,N ',N ' -四甲基乙二胺)的3e?還原態1b9+。

2)當客體與Ag+再氧化時,客體會被捕獲,并提供前所未有的亞穩態陽離子-陽離子配合物Cp*2Co+@1a12+和Cp2Co+@1b12+,持續超過1個月。因此,動力學效應揭示了一種方法來限制客體在熱力不利的環境。實驗和DFT研究表明,PF6?陰離子通過靜電相互作用和影響開啟和關閉孔的主體構象變化來穩定Cp*2Co+@1a12+。然而,當用二茂鐵(Fc+)而不是Ag+再氧化主體時,盡管Fc+和Fc對1a12+都沒有明顯的親和力,但Cp*2Co+@1a12+的解離速度超過200X。

這一發現表明,亞穩態的主-客體配合物可以對更微妙的刺激作出反應,而不是誘導客體從熱力學有利的配合物中釋放所需的刺激。

Iram F. Mansoor, et al, Uptake, Trapping, and Release of Organometallic Cations by Redox-Active Cationic Hosts, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c06121

https://doi.org/10.1021/jacs.1c06121

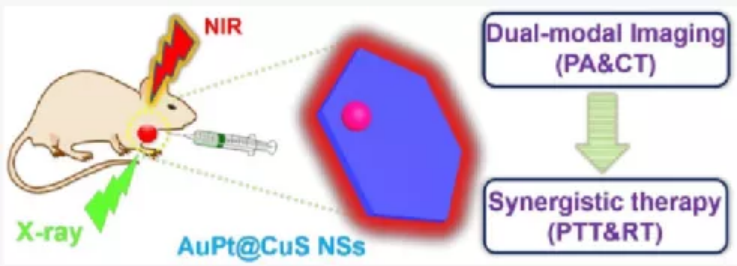

8. JACS:AuPt/CuS高效率放療、光熱療協同診療

構建具有放療與光熱燒蝕多重作用的納米材料是解決癌癥的好方法。有鑒于此,國家納米科學中心趙宇亮、Liang Yan,上海交通大學譚蔚泓等報道一種新穎的CuS納米片上組裝AuPt納米粒子構建plasmonic異質結材料,實現了光聲/計算機斷層成像、增強協同放療的高效納米診療效果。

本文要點:

1)這種異質結構通過局部電磁強化、輻射劑量谷胱甘肽的增強消耗、增強生成活性氧物種的形式,實現較高的光熱轉換效率。因此,通過這種效果實現了更高的組織穿透深度,緩解了腫瘤微環境缺氧情況,提高腫瘤診療的療效。

2)通過光熱燒蝕、放療的協同增強作用,腫瘤細胞能夠很好的消除,而且能夠避免復發。這種多功能異質結構材料能夠在未來的腫瘤治療中起到更加重要的作用,能夠在多模成像系統支持作用實現更好的放療、光療雙重協同作用。

Ren Cai, et al, Plasmonic AuPt@CuS Heterostructure with Enhanced Synergistic Efficacy for Radiophotothermal Therapy, J. Am. Chem. Soc. 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c06652

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c06652

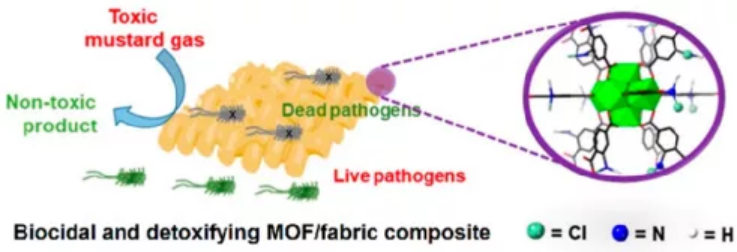

9. JACS:鋯基MOF紡織復合材料中可再生活性氯的固定化用于消除生化威脅

SARS-CoV-2疫情的泛濫和令人震驚的化學戰劑使用造成的全球衛生危機極大突出了生產有效防護服和口罩的必要性,以應對生物危害和化學威脅。然而,多功能防護紡織品的開發仍然緩慢,無法為公眾提供足夠的防護。

近日,美國西北大學Kaikai Ma,Omar K. Farha,荷蘭國家應用科學院(TNO)Martijn C. de Koning,香港理工大學John H. Xin報道了通過多孔UiO-66-NH2將N-氯殺生劑引入紡織品中,UiO-66-NH2是一種穩定的鋯基MOF,其有機配體中含有-NH2官能團,作為可再生載體。

本文要點:

1)通過在商業漂白溶液中的簡單浸泡過程,將活性氯原子鍵合到有序骨架中的胺官能化連接物上,以形成氯胺基。

2)令人興奮的是,負載活性氯的MOFs/纖維復合材料(UiO-66-NHCl/PET;PET=聚對苯二甲酸乙二酯)在幾分鐘后對革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌以及SARS-CoV-2病毒實現了快速和有效的廣譜滅活。

3)研究發現,MOF涂層載體中的活性氯具有良好的穩定性和再生性。

4)載氯MOF/纖維復合材料還分別對高毒性芥子氣(HD)及其模擬的2-氯乙基硫醚(CEES)進行快速、選擇性的氧化降解,從而生成無毒的亞砜化合物(HDO和CEESO)。

所設計的多功能MOF基纖維復合材料有望成為抵御生化威脅的防護服。

Yuk Ha Cheung, et al, Immobilized Regenerable Active Chlorine within a Zirconium-Based MOF Textile Composite to Eliminate Biological and Chemical Threats, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c08576

https://doi.org/10.1021/jacs.1c08576

10. JACS:193 nm紫外光解平行反應監測質譜法相對定量檢測不飽和磷脂酰膽堿

超出脂肪酸水平的甘油磷脂的結構表征已成為脂質組學的一項主要工作,為進一步了解脂質代謝和疾病狀態之間的復雜關系提供了機會。然而,區分細微的脂質結構特征仍然是實施傳統串聯質譜(MS/MS)技術的高通量工作流程的主要挑戰,阻礙了定量策略的分子深度。有鑒于此,美國德克薩斯大學奧斯汀分校的Jennifer S. Brodbelt等研究人員,報道了193 nm紫外光解平行反應監測質譜法相對定量檢測不飽和磷脂酰膽堿。

本文要點:

1)反相液相色譜法與平行反應質譜法耦合,利用紫外線光解(UVPD)質譜法的雙鍵定位能力來產生用于相對定量的雙鍵異構體特異性反應。

2)該策略為來自生物提取物的磷脂酰膽堿磷脂提供雙鍵水平的脂質組學表征。

3)除了對單不飽和脂肪進行定量外,還可以對含有異構多不飽和脂肪酸的磷脂進行定量。

本文利用該技術,對正常乳腺組織和腫瘤乳腺組織中的磷脂酰膽堿異構體比率進行比較,以揭示與疾病狀態相關的顯著結構改變。

Luis A. Macias, et al. Relative Quantitation of Unsaturated Phosphatidylcholines Using 193 nm Ultraviolet Photodissociation Parallel Reaction Monitoring Mass Spectrometry. JACS, 2021.

DOI:10.1021/jacs.1c05295

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c05295

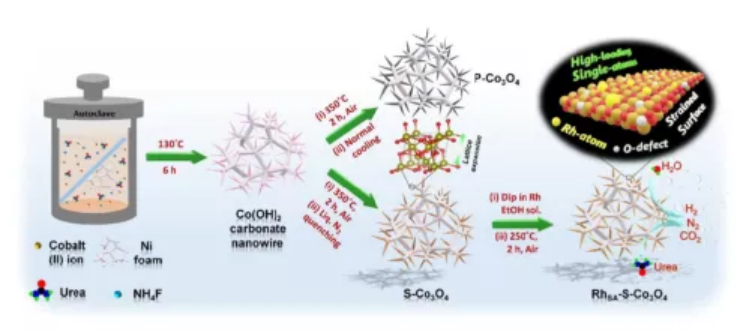

11. EES:表面應變實現金屬單原子的超高負荷用于史無前例的尿素電解

近年來,單原子催化劑(SACs)在能量轉換/儲存方面的應用受到了人們廣泛的關注,但由于其易于遷移的特點,負載量較低是其實際應用面臨的一個主要瓶頸。在節能制氫方面,用熱力學上有利的尿素氧化反應(UOR)代替緩慢的析氧反應(OER)具有很大的應用前景,同時還可以緩解富含尿素的水污染問題。然而,缺乏高效的電催化劑來克服固有的緩慢動力學,限制了UOR的實際應用。

基于此,韓國成均館大學Hyoyoung Lee報道了開發了一種簡單的表面應變策略來實現SACs的高負載量(特別是貴金屬:RhSA/PtSA/IrSA/RuSA),從而顯著提高了SACs的催化活性。

本文要點:

1)研究人員通過液氮淬冷法在Co3O4載體表面引入拉伸應變,成功地使RhSA位點在S-Co3O4(RhSA-S-Co3O4;體負載量約6.6 wt%/表面負載量約11.6 wt%)表面的負載量比P-Co3O4高出約200%。

2)密度泛函理論(DFT)計算表明,與P-Co3O4相比,RhSA在S-Co3O4表面具有較大負值的遷移能,在S-Co3O4表面的遷移能壘明顯增大,從而說明了S-Co3O4表面的RhSA位點更具有熱穩定,而結合的表面應變的穩定作用抑制了RhSA在S-Co3O4表面的遷移/團聚。

3)更值得注意的是,所獲得的RhSA-S-Co3O4具有優異的pH通用的UOR性能,具有創紀錄的低工作電位,遠遠超過所有其他已報道的催化劑,甚至超過Pt/Rh-C。此外,理論計算表明,RhSA位點促進了尿素分子的吸附/活化,進一步穩定了關鍵中間體(CO*/NH*),顯著降低了RDS的勢壘,加速了UOR活性。

4)雙功能RhSA-S-Co3O4組裝的尿素電解槽在堿性介質中表現出優異的性能,顯示了其在大規模節能制氫方面的潛力。

這種表面應變策略有望在不久的將來為穩定高負載量的SACs開辟一條新的途徑,并實現其廣泛的應用。

Ashwani Kumar, et al, Discovering Ultrahigh-Loading of Single-Metal-Atom via Surface Tensile-Strain for Unprecedented Urea Electrolysis, Energy Environ. Sci., 2021

DOI: 10.1039/D1EE02603H.

https://doi.org/10.1039/D1EE02603H

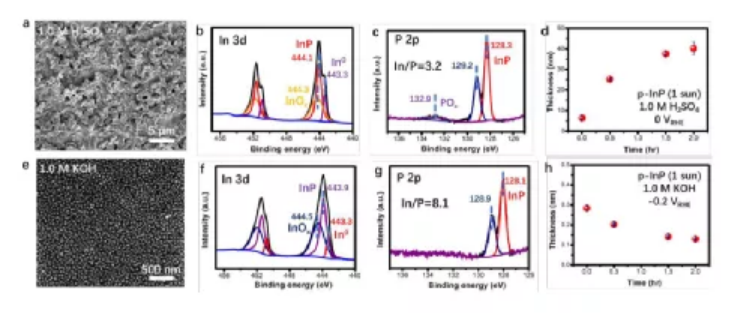

12. EES:用于酸性或堿性水電解質中太陽驅動析氫的刻蝕或鍍鉑的p-InP(100)光陰極的穩定性研究

穩定性是制約可操作、高效的集成太陽能驅動的水分解電池發展的最大材料挑戰。雖然早在20多年前就有報道太陽能到氫能的轉換效率ηSTH≥10%,同時電池效率已經逐漸提高到≥15%,但是這樣的效率極難在實驗室中保持超過幾天。

近日,加州理工學院Nathan S. Lewis報道了在1.0 M H2SO4(aq)和1.0 M KOH(aq)中,對用于析氫反應(HER)的p-InP光電陰極的穩定性進行了研究,重點是確定腐蝕機理。用p-InP電極刻蝕或涂覆了電沉積鉑催化劑(p-InP/Pt),評估了太陽能驅動HER的穩定性。此外,在測試過程中,對微量O2等變量進行了系統控制。同時,用X射線光電子能譜(XPS)和電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)監測了電極在電化學條件下的表面特性變化和電極溶解過程。

本文要點:

1)研究發現,在H2SO4或KOH中,刻蝕的p-InP光電極在光照下發生陰極腐蝕,在電極表面形成金屬In0。相反,在H2SO4和KOH中,p-InP/Pt中電沉積的Pt通過抑制陰極腐蝕途徑,從而動態地穩定了p-InP光電陰極。

2)值得注意的是,當p-InP/Pt在1.0 M H2SO4中保持在0 V(vs.RHE)時,在模擬1太陽光照下保持了-18 mA cm-2的穩定電流密度(J)超過285 h。同時,P-InP/Pt光電陰極在pH=0和pH=14下的長期電流密度-電位(J-E)行為與p-InP的表面化學變化以及p-InP的溶解有關。

3)在酸性電解液中,p-InP/Pt光電陰極的J-E行為隨時間變化不大,但p-InP/Pt電極表面通過緩慢而連續的In離子浸出逐漸變得富P。在堿性電解液中,p-InP/Pt電極表面形成的InOx層可以忽略不計的溶解,但會導致J-E的顯著下降,從而使p-InP/Pt電極表面鈍化。因此,催化動力學和表面化學計量比的變化是決定InP光電極腐蝕化學和長期工作穩定性的重要因素。

Weilai Yu, et al, Investigations of the Stability of Etched or Platinized p-InP(100) Photocathodes for Solar-driven Hydrogen Evolution in Acidic or Alkaline Aqueous Electrolytes, Energy Environ. Sci., 2021

DOI: 10.1039/D1EE02809J

https://doi.org/10.1039/D1EE02809J