1. Chem. Soc. Rev:小分子基熒光化學傳感器用于對特定細胞區域內的微環境進行成像

廣西大學林偉英教授和英國巴斯大學Tony D. James對用于對特定細胞區域內的微環境進行成像的小分子基熒光化學傳感器相關研究進行了綜述。

本文要點:

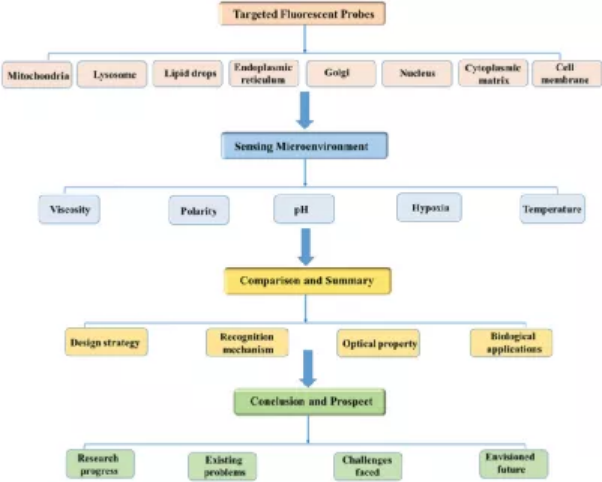

1)微環境(局部環境)包括黏度、溫度、極性、乏氧和酸堿狀態(pH)等特性,在許多細胞過程都中起著不可或缺的作用。研究表明,細胞器需要一個合適的微環境來實現其特定的生理功能,而微環境穩態的破壞則會導致細胞器功能紊亂,從而導致疾病的發生和發展。因此,對特定細胞器內的微環境進行監測對于了解細胞器相關的生理病理是至關重要的。在過去的幾年里,許多熒光探針被開發出來以幫助研究者揭示特定細胞區域內微環境的變化。

2)作者在文中綜述了2015年以來小分子熒光探針在細胞內微環境成像方面的研究進展,包括線粒體、溶酶體、脂滴、內質網、高爾基體、細胞核、細胞質基質和細胞膜等;隨后,作者根據探針所檢測的微環境因子對其進一步分類,包括極性、粘度、溫度、pH和乏氧,對每個類別探針的設計原理、化學合成、識別機理、熒光信號和生物成像應用進行了總結和比較,并分析了現有對微環境敏感的探針的局限性和未來的發展前景。

Junling Yin. et al. Small molecule based fluorescent chemosensors for imaging the microenvironment within specific cellular regions. Chemical Society Reviews. 2021

DOI: 10.1039/d1cs00645b

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d1cs00645b

2. Nature Commun.:用于CO氧化的CeO2負載的Pt催化劑的原子級流動行為和活性

可還原氧化物是一種應用廣泛的催化劑載體,其可以通過轉移金屬-載體界面上的晶格氧來提高氧化反應速率。在催化過程中,界面的原子級動態亞穩定性(即流動行為)存在許多突出問題。近日,亞利桑那州立大學Peter A. Crozier報道了利用像差校正的operando TEM觀察了CO氧化過程中氧轉移引起的Pt/ CeO2金屬負載界面及其附近的原子尺度動態結構(即流動)行為。

本文要點:

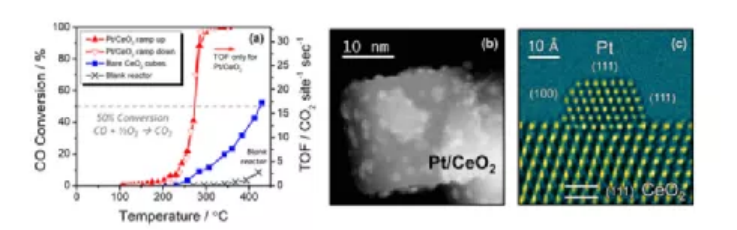

1)研究人員進行了有限元模擬以發展反應速率分析,該分析可將催化劑的周轉頻率與不同形式的結構動力學過程進行定量關聯。這一分析揭示了活性和某些形式的流動行為之間存在直接聯系,這些行為與催化反應(而不是溫度)是唯一相關的。

2)實驗結果表明,催化相關的流動動力學與Pt鄰近位置及附近表面氧空位的產生和湮滅速率的提高有關,導致CeO2載體陽離子亞晶格的流動應變增加,載體表面的整體還原增強,從而提高了CeO2載體表面的整體還原能力。這些結果表明,在金屬-載體界面周圍發生了動態和正在進行的結構重建,這與催化作用直接相關。

3)研究結果表明,Pt與載體之間的界面Pt-O-Ce鍵也參與了催化氧轉移過程,分子氧還原發生在CeO2附近高度還原的表面,然后遷移到金屬載體界面周圍與CO反應。

本研究強調了表征催化過程中發生的結構動力學的重要性,以闡明催化劑的結構和性能之間的關系。

Vincent, J.L., Crozier, P.A. Atomic level fluxional behavior and activity of CeO2-supported Pt catalysts for CO oxidation. Nat Commun 12, 5789 (2021).

DOI:10.1038/s41467-021-26047-8

https://doi.org/10.1038/s41467-021-26047-8

3. Nature Commun.:電子穿透觸發Pt-石墨烯的界面活性用于室溫CO氧化

實現CO常溫氧化對氣體凈化具有重要意義,但目前仍具有挑戰性。3d過渡金屬(TMs)促進的Pt是一種很有前途的用于催化CO常溫氧化反應的候選材料,但TMs在富氧氣氛中容易被深度氧化,導致活性較低。近日,中科院大連化物所鄧德會研究員報道了開發了一種獨特的來自CoNi納米顆粒的石墨烯孤立的Pt納米顆粒(Pt?CoNi),用于在富氧氣氛中高效催化CO氧化。

本文要點:

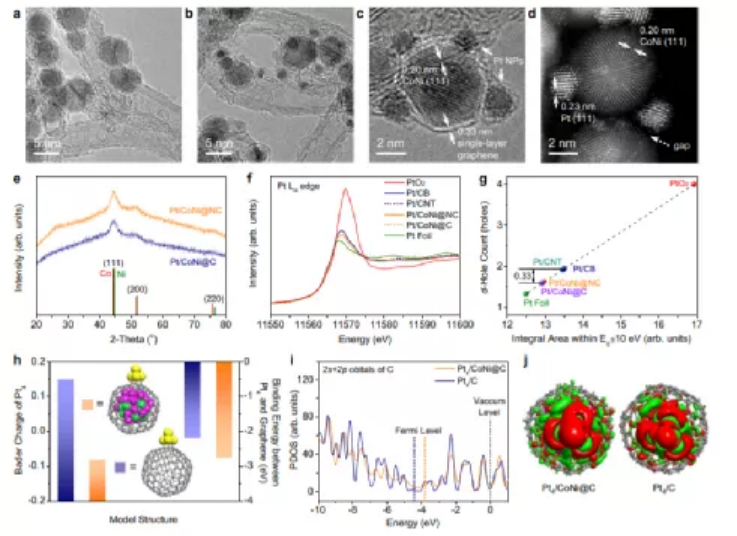

1)研究發現,CoNi合金受超薄石墨烯殼氧化保護,因此可通過電子穿透效應調節Pt-石墨烯界面的電子性質。

2)該催化劑在室溫下可實現近100%的CO轉化率,而Pt/C和Pt/CoNiOx型催化劑的轉化率較低。

3)實驗和理論計算表明,CO實現了飽和的Pt位點,而O2可以吸附在Pt-石墨烯界面而不與CO競爭,從而促進O2的活化和后續的表面反應。

這種石墨烯孤立體系有別于經典的金屬-金屬氧化物界面催化體系,為多相催化劑的設計提供了新的思路。

Wang, Y., Ren, P., Hu, J. et al. Electron penetration triggering interface activity of Pt-graphene for CO oxidation at room temperature. Nat Commun 12, 5814 (2021).

DOI:10.1038/s41467-021-26089-y

https://doi.org/10.1038/s41467-021-26089-y

4. AM綜述:金屬有機骨架的分子解離及其在儲能和轉換中的應用

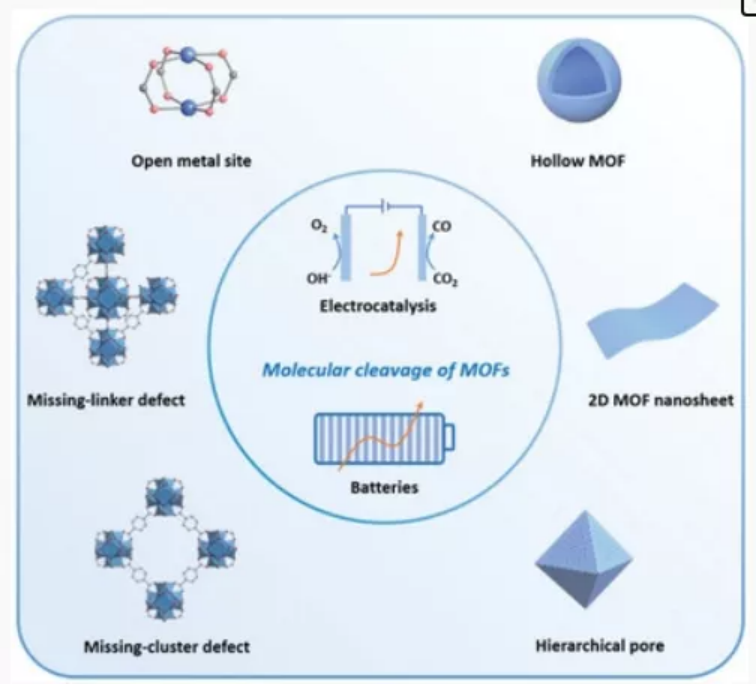

金屬有機骨架(MOFs)的物理化學性質在很大程度上取決于組成、拓撲結構和孔隙率,這些都可以通過合成來調節。除了經典的直接合成外,MOF的后合成,包括離子交換、安裝和破壞,可以顯著擴大其應用范圍。由于定性的軟硬酸堿理論(HSAB)的限制,后處理可以通過在分子水平上斷裂化學鍵來調節MOF結構。近日,澳大利亞阿德萊德大學喬世璋教授,Yao Zheng首次批判性地總結了涉及選擇性化學鍵斷裂的MOFs合成后方法,以定制復合材料和結構,而不破壞MOFs母體基質的網狀化學。

本文要點:

1)作者總結和評估了金屬和溶劑分子/連接體之間的分子水平配位鍵的方法,用于定制MOF結構,包括:通過去除配位溶劑分子暴露Lewis位點;不穩定接頭裂解形成缺失接頭缺陷;通過直接蝕刻MOFs或連接體產生分級孔;剝離型層狀MOFs合成2D納米片;以及通過選擇性刻蝕3D MOF構建中空結構。

2)作者給出了配位鍵斷裂的機理和由組成變化引起的MOF結構轉變的細節。

3)這些工程化的MOFs具有更高的活性,在能量轉換和儲存方面有著廣泛的應用,包括析氧反應(OER)、CO2還原反應(CRR)、鋰-硫電池、鋰金屬電池和水系鋅電池。作者總結了定制MOF電子結構以加速電催化過程的研究,并利用氣孔和開放的金屬位置來調節離子限制和傳輸,以提高可逆電池的性能。

4)作者最后對其實際應用和仍面臨的挑戰進行了批判性的總結,并展望了這一重要和發展中的領域的未來發展。

Xianlong Zhou, et al, Molecular Cleavage of Metal-Organic Frameworks and Application to Energy Storage and Conversion, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202104341

https://doi.org/10.1002/adma.202104341

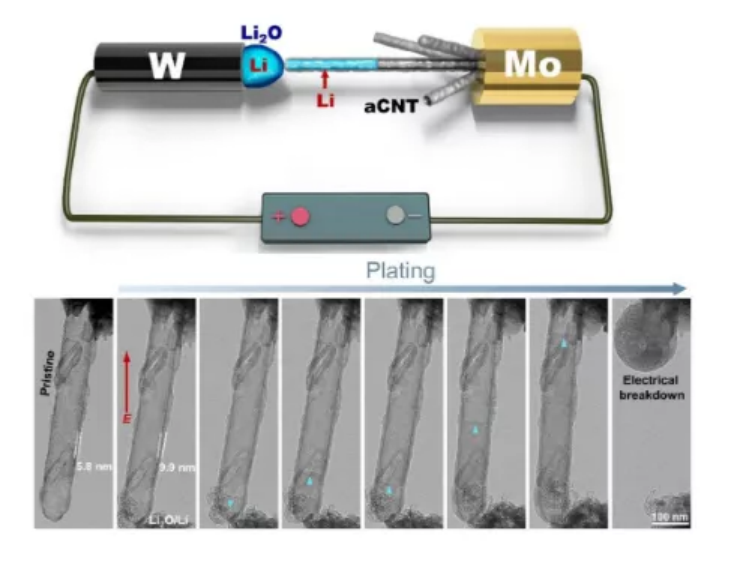

5. AM:鋰晶體在一維碳基質中的納米包裹及受限生長動力學

將鋰(Li)封裝在單個納米膠囊內的受限空間中,對于開發高性能的Li金屬負極非常有趣,也非常必要。近日,廈門大學王鳴生教授報道了從機理上闡明了Li的封裝及其在一維封閉空間中的受限生長動力學。

本文要點:

1)碳殼具有雙重作用,提供幾何/機械約束和電子/離子傳輸通道,從而深度改變Li的生長模式。Li的生長/溶解是通過自由表面原子的添加/去除,通過Li+在電場方向上沿殼層的擴散而發生,從而形成了特殊的Li結構,如多晶納米線和獨立的二維超薄(1-2 nm)Li膜。這種受限的前沿生長過程主要由Li{110}或{200}生長面主導,不同于納米管外單晶Li枝晶的根部生長。

2)控制實驗表明,足夠的氮/氧摻雜使Li具有高的親硫性和滲透性,這對Li在碳質納米膠囊中的穩定包裹至關重要。基于第一性原理的計算表明,N/O摻雜可以降低Li+滲透的擴散勢壘,并通過形成低能Li/C界面的能量最小化來促進Li的填充。

Ping Wei, et al, Nano-Encapsulation and Confined Growth Kinetics of Lithium Crystals in One-Dimensional Carbon Hosts, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202105228

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202105228

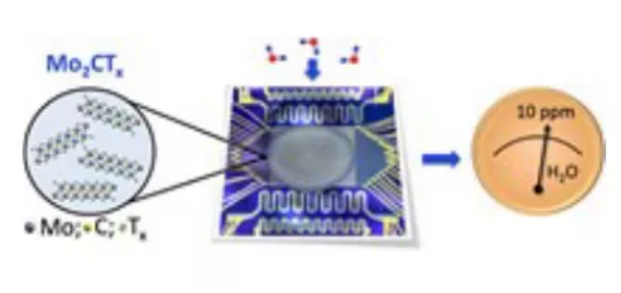

6. AM:一種用于增強空氣濕度選擇性檢測的二維鉬碳化物Mxenes

二維(2D)過渡金屬碳化物和氮化物(Mxenes)的出現,為開發室溫高靈敏度氣體傳感開辟了新途徑。近日,德國杜伊斯堡-埃森大學Hanna Pazniak,俄羅斯薩拉托夫國立加加林技術大學Victor V. Sysoev報道了該研究提出了利用2D Mo2Ga2C過渡金屬碳化物前驅體衍生的Mo2CTx MXenes薄片,用于開發化學電阻型濕度計。

本文要點:

1)研究發現,濕度蒸汽增強了多片層Mo2CTx的電阻,具有高SNR值,實現了至少到10 ppm的H2O的可逆檢測。在潮濕空氣中,檢測上限至少為10000 ppm,因此覆蓋了30年的動態范圍。

2)研究人員證明了材料對不同蒸汽的選擇性可以通過設計一個芯片上的多傳感器陣列來實現,在這個陣列中,矢量信號被校準,而其他可能的分析物則沿著電子鼻(Electronic nose)的概念進行了校準。

3)對這些二維結構交流阻抗的測試結果結合密度泛函理論(DFT)計算發現,觀察到的效應主要是由H2O引起的電阻率變化所決定。DFT數據與電阻和電容變化的實驗結果吻合較好,并證實了材料表面吸附H2O和其他有機蒸氣的可逆性。

這種Mo2CTx的性能能夠滿足大量潛在應用,在這些應用中,濕度測量是Mo2CTx MXenes應用的必備工具和途徑。

Hanna Pazniak, et al, Two-Dimensional Molybdenum Carbide MXenes for Enhanced Selective Detection of Humidity in Air, Adv. Mater. 2021

DOI:10.1002/adma.202104878

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202104878

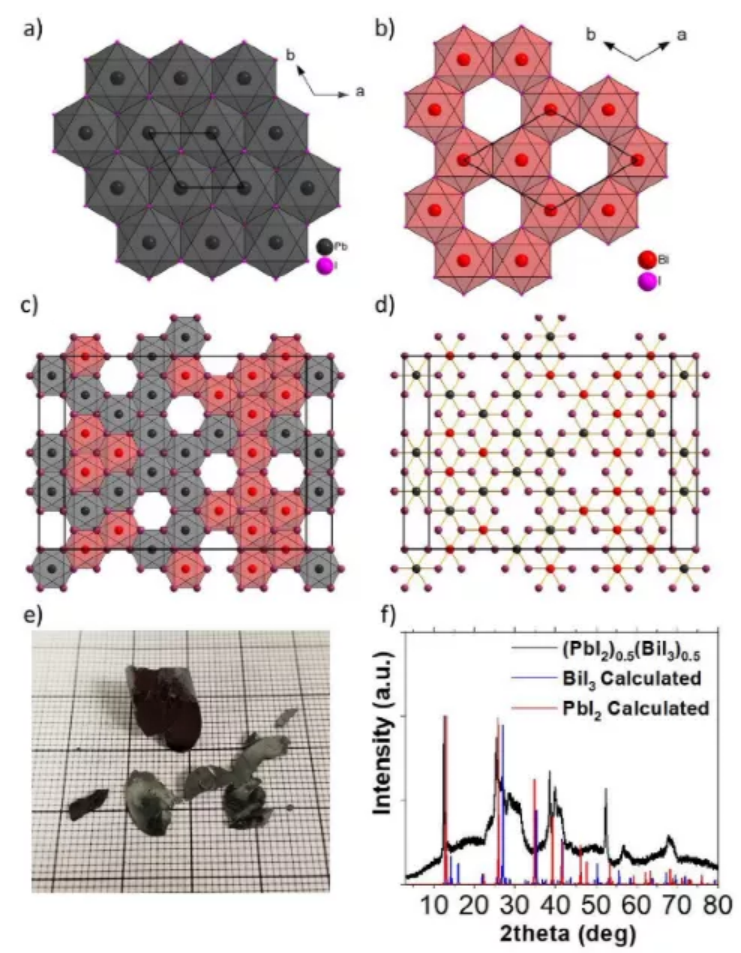

7. AM:納米級相分離(PbI2)1-x(BiI3)x層狀晶體中的可控非經典電導切換

層狀2D (PbI2)1-x(BiI3)x材料在結構和電荷傳輸特性方面表現出非線性依賴性,這是PbI2和BiI3的組合無法預料的。目前,極少數報道的(PbI2)1-x(BiI3)x研究涉及X射線粉末樣品的衍射、光吸收特性和核四極共振光譜。 美國西北大學Venkat Chandrasekhar和Mercouri G. Kanatzidis等人對(PbI2)1-x(BiI3)x進行了詳細研究。

本文要點:

1)研究發現,在(PbI2)1-x(BiI3)x晶體內,相積分產生了贗結構特征,而相邊界分離導致新的電導切換行為,在電流-電壓(I-V)測量(±100 V)期間觀察到電流的大峰值。

2)溫度和時間相關的電測量表明該行為歸因于垂直于層的離子傳輸。高分辨率透射電子顯微鏡 (HRTEM) 揭示(PbI2)1-x(BiI3)x的結構是一個“磚墻”,由兩相組成,富鉛和富鉍。

3) 這些磚狀特征的一側有10 nm,研究人員假設這些區域界面處的碘離子傳輸負責電導轉換作用。

Alexander, G.C.B., Krantz, P.W., Jung, H.J., Davis, S.K., Xu, Y., Dravid, V.P., Chandrasekhar, V. and Kanatzidis, M.G., Controllable Nonclassical Conductance Switching in Nanoscale Phase-Separated (PbI2)1-x(BiI3)x Layered Crystals. Adv. Mater.. 2021.

DOI:10.1002/adma.202103098

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202103098

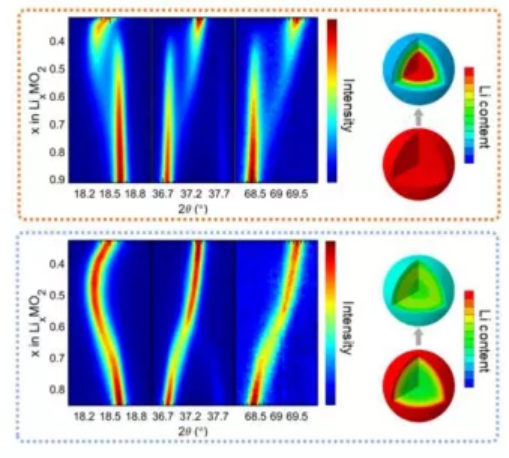

8. AM:電化學調控鋰的動態分布抑制富鎳層狀氧化物的大電流誘導的相分離

理解循環倍率相關的動力學對于管理高功率應用中的電池性能至關重要。盡管高循環倍率可能會導致反應的不均勻性,影響電池的壽命和容量利用率,但人們對這種相變動力學知之甚少,而且無法控制。近日,首爾大學Jongwoo Lim,韓國蔚山科學技術院Tae Joo Shin報道了采用同步加速器X射線衍射技術監測了LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622),揭示了NCM622在7 C倍率快放電過程中的高度不對稱相變反應。

本文要點:

1)當放電過程中存在持續固溶體通道時,充電過程中觀察到明顯的相分離現象。由于NCM622在測試電壓窗口(3.0-4.3 V)不會轉變為H3相,這里的相分離是指由于高Li含量下Li擴散緩慢而導致的H1和H2相之間的瞬時分離。研究人員根據電化學和結構分析揭示的材料性質,探討了不對稱相行為的來源。為了了解具體材料,研究人員將鋰含量用作充電狀態的指示器,并作為控制變量來開發快充電方案。此外,為了了解NCM622的本征行為,在不受厚電極中復雜現象干擾的情況下,用高負載量的導電添加劑碳(20 wt%)制備了電極。通過基于同步加速器的Operando X射線衍射(XRD)分析以研究大電流誘導的相變行為,能夠在7 C的高循環倍率下監測相行為。此外,借助有限元分析(FEA)擴散模型,詳細論證了相變路徑對循環條件的依賴關系。

2)研究發現,高Li含量時Li擴散遲緩是產生高度不對稱相變的主要原因,對于高初始Li含量,在快充電速率(7 C)下發生擴散限制相分離。另一方面,由于Li的快速擴散和較高的初始空位濃度,在均勻固溶體通道中發生了快速放電。由于初始空位濃度在擴散動力學中起著重要作用,因此能夠在快速充電過程中實現固溶體相變動力學。通過控制之前的放電條件(即電化學鋰化),有意地控制了NCM顆粒中的Li含量和Li的空間分布。電化學鋰離子的簡單調節極大增強了擴散動力學,即使在7 C下也能實現單相動力學。

考慮到理想的快充協議要求電極的均勻利用和(脫)鋰,而電極在循環過程中具有單相轉變的特點,這項研究有助于建立可靠的快充協議。

Hyejeong Hyun, et al, Suppressing High-Current-Induced Phase Separation in Ni-Rich Layered Oxides by Electrochemically Manipulating Dynamic Lithium Distribution, Adv. Mater. 2021

DOI:10.1002/adma.202105337

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202105337

9. AEM:質子插層的量化與抑制實現高電壓鋅離子電池

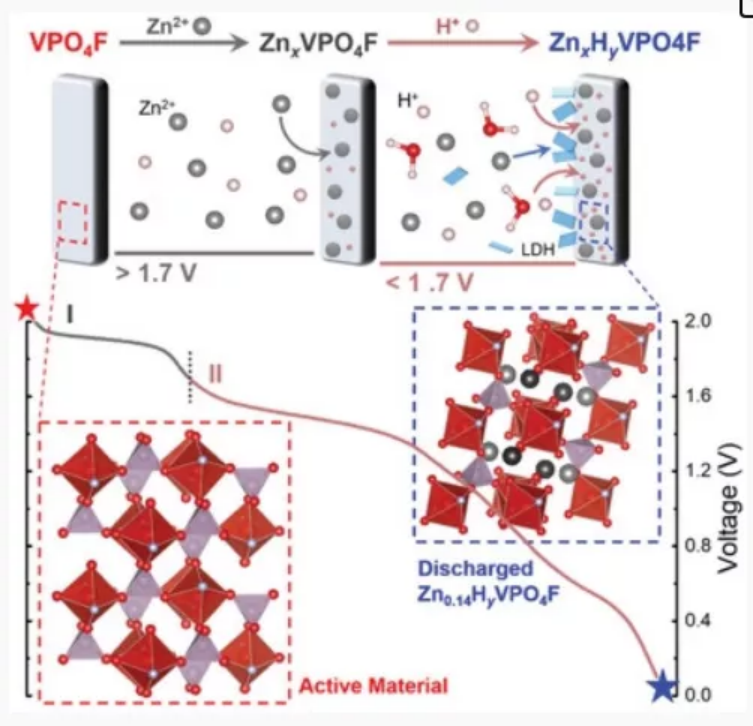

可充電鋅離子電池(ZIBs)被廣泛認為是大規模儲能應用的有希望的候選儲能技術之一。像大多數多價電池系統(基于Zn,Mg,Ca等)一樣,ZIBs的進一步發展依賴于能夠可逆Zn2+脫/嵌的新型正極主體的發現和設計。近日,美國陸軍研究實驗室許康研究員,馬里蘭大學王春生教授,加拿大滑鐵盧大學Linda F. Nazar報道了展示了一種基于氟磷酸鹽正極(VPO4F)的高電壓水系ZIB,其工作電壓為1.9 V(vs.Zn2+/Zn)。

本文要點:

1)為了量化不同介質中水的動力學隨電解質組成的變化,研究人員利用準彈性中子散射(QENS)對高濃度電解質和混合的水/非水(HANE)電解質進行了表征和分析。研究發現,增加鹽濃度或非水溶劑的比例成功地抑制了水的動力學,從而提高了電解液的陽極穩定性,并在抑制競爭H+插層和水氧化過程的基礎上促進了Zn2+在界面的插層。

2)研究人員通過不同比例的水/非水溶劑,成功地調節了HANES中的Zn2+/H+共插層。在優化的電解液中,VPO4F正極材料實現了237 Wh kg?1的高能量密度和高的循環穩定性,在0.2 C循環200次后容量保持率超過80%。

這項研究對Zn2+/H+共插層相互作用的基本認識為水系ZIBs電池體系的設計提供了重要指導。

Fei Wang, et al, Quantifying and Suppressing Proton Intercalation to Enable High-Voltage Zn-Ion Batteries, Adv. Energy Mater. 2021

DOI: 10.1002/aenm.202102016

https://doi.org/10.1002/aenm.202102016

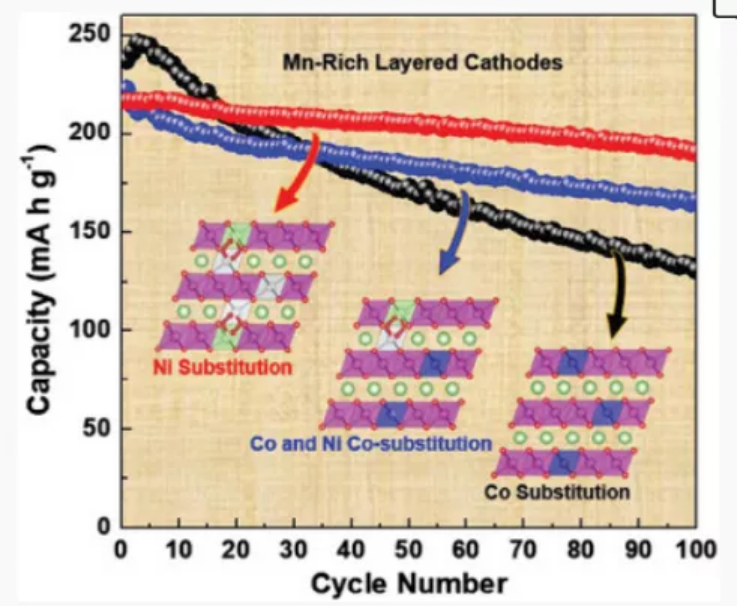

10. AEM:揭示Co和Ni在富錳層狀正極中的作用

由于對降低正極材料中昂貴Co和Ni元素的迫切需求,富錳層狀氧化物作為可充電鋰離子電池的潛在正極更具吸引力。盡管人們對富鎳正極中的Co和Ni效應已經進行了詳細的研究,但對Co和Ni替代對富Mn層狀陰極的結構和電化學性能的影響還缺乏基本的認識。

基于此,北京大學深圳研究生院潘鋒教授,張明建報道了設計了三種未開發的富Mn含量(0.78)的典型富錳層狀氧化物Li0.7Mn0.78Co0.22O2(LMCO)、Li0.75Mn0.78Co0.11Ni0.11O2(LMCNO)和Li0.74Mn0.78Ni0.22O2(LMNO),研究了Co、Ni摻雜對富錳正極結構穩定性和電化學性能的影響。

本文要點:

1)對比結構分析和電化學測試結果發現,Co取代的LMCO具有過高的晶格氧活度,在高電荷態下存在嚴重的氧損失和相分離,導致循環過程中不可逆的向尖晶石相轉變,并在一次粒子中產生大量微裂紋。

2)相比之下,Ni的引入導致了TM2Li-O-NiLi2(TM:過渡金屬)和TM3-O-NiLi2的層間Li/Ni混合和獨特的局域氧構型,有效地抑制了高電位下的晶格氧損失和相分離,提高了陰離子骨架的結構穩定性,從而獲得了優異的電化學性能。

研究工作不僅是對Co、Ni和Mn基層狀正極元素化學的重要補充,而且突出了在未來的商業可充電LIBs應用中實現高能量密度的無Co富Mn層狀正極的潛力。

Weiyuan Huang, et al, Revealing Roles of Co and Ni in Mn-Rich Layered Cathodes, Adv. Energy Mater. 2021

DOI: 10.1002/aenm.202102646

https://doi.org/10.1002/aenm.202102646

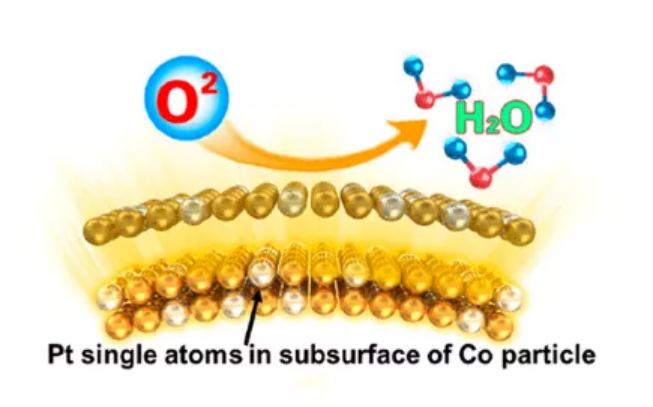

11. Nano Letters:通過亞表面摻雜活化惰性表面Pt單原子用于電催化ORR

單原子催化劑的性能很大程度上取決于其在近表面區域的特殊配位環境。近日,澳大利亞悉尼科技大學汪國秀教授,南開大學胡振芃教授,溫州大學侴術雷教授,伍倫貢大學Yun-Xiao Wang報道了成功開發了一種將Pt1單原子分布在由Co顆粒和N摻雜碳骨架()組成的異質襯底上(Pt1@Co/NC)的策略。

本文要點:

1)研究人員從理論和實驗上證實了亞表面合金化的Ptsubsurf單原子能有效地提高Co顆粒表面Pt1單原子的ORR催化性能。Ptsubsurf的不同局域位置可以引起表面Pt電子結構的變化和d帶中心的移動,從而調節Pt1@Co/NC的電催化ORR性能。

2)實驗結果顯示,在0.1 M HClO4溶液中,Pt1@Co/NC催化劑在0.9 V(vs.RHE)下的質量活性為4.2 mA μgPt?1(是商用Pt/C的28倍),并且可以循環30000次以上。

這一開創性的策略為開發一系列高效的單原子催化劑開辟了一條新的途徑,通過將單原子注入到亞表面,顯示了其在廣泛的電化學反應的巨大應用前景。

Wei-Hong Lai, et al, Activating Inert Surface Pt Single Atoms via Subsurface Doping for Oxygen Reduction Reaction, Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02013

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02013

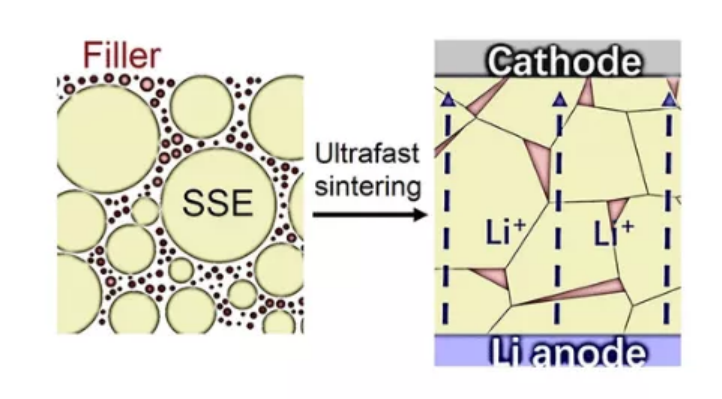

12. ACS Energy Lett.:具有揮發性填料固體電解質的超快燒結

為了提高陶瓷固態電解質(SSEs)的性能,人們往往會加入一些有效的填料。然而,由于傳統方法的長期燒結往往會導致揮發性成分的嚴重損失,因此可供選擇的燒結劑往往僅限于少數幾種高度穩定的燒結劑。近日,馬里蘭大學胡良兵教授報道了成功合成了一種具有高揮發性填充物(如Li3N)的復合SSE,其無法通過傳統方法獲得。

本文要點:

1)復合SSE是通過對碳材料進行焦耳加熱的超快燒結工藝來獲得,因此,由于快速的升溫和冷卻速度(103~104 K/s),燒結時間從數小時縮短到了數秒。

2)研究人員以高揮發性Li3N4填料為模型體系,以LLZTO為固體電解質,采用超快燒結方法在1600 K下僅用20 s就制備出致密、高質量的Li3N/LZTO薄膜。結果表明,Li3N填充了LLZTO晶粒的空洞和針孔,并覆蓋了LLZTO晶粒,其相對密度高達95%,離子電導率高達1.09×10?3 S cm?1,電子電導率低達2×10?9 S cm?1。

3)隨著Li3N的成功摻入,與純LLZTO膜相比,復合SSE膜具有更高CCD值和更出色的循環穩定性。特別是,Li|Li3N/LLZTO|Li電池分別在0.2和0.5 mA cm-2下可以循環500和160 h,均優于Li|LLZTO|Li電池。

這項工作為陶瓷SSE及以后的合理成分和結構設計開辟了一條新的途徑。可以預見,這種方法將廣泛應用于一系列的復合系統,在這些復合系統中,具有很大不同物理化學性質的多個組件可以以高效的方式集成在一起。

Min Hong, et al, Ultrafast Sintering of Solid-State Electrolytes with Volatile Fillers, ACS Energy Lett.2021

DOI: 10.1021/acsenergylett.1c01554

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c01554