1. Chem. Rev.: 功能介孔材料的界面組裝及應用

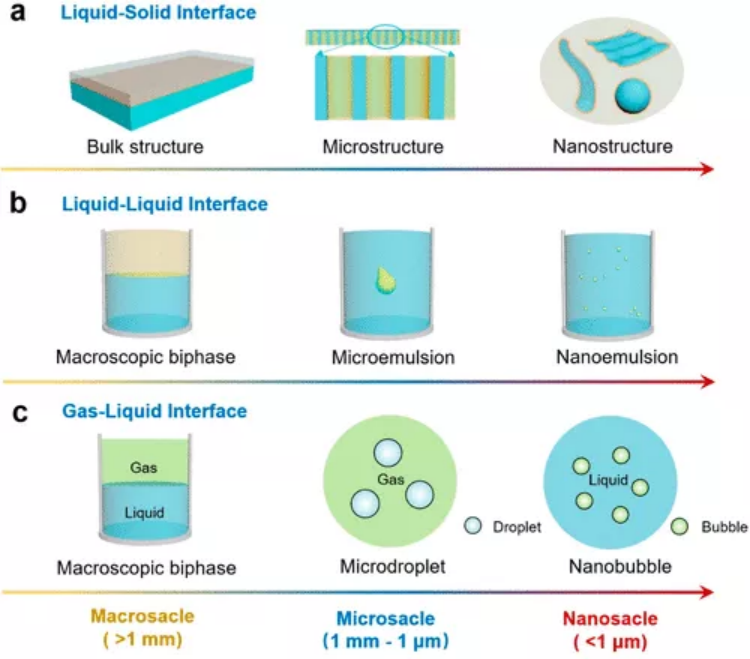

功能性介孔材料由于其獨特的性能和潛在的應用而受到了極大的關注。近幾十年來,膠束和骨架前驅體在液-固、液-液和氣-液界面上自組裝形成介孔材料已在構建具有不同成分、形態、介孔結構和孔徑的功能性介孔材料中得到了探索。與單相溶液合成方法相比,在合成系統中引入兩相界面改變了膠束和骨架物種之間的自組裝行為,從而為按需制造獨特的介孔結構提供了可能性。此外,控制界面張力對于操縱自組裝過程進行精確合成至關重要。特別是,最近基于“單膠束”組裝機制概念的突破對于合成具有精確控制的功能性介孔材料非常有前景和興趣。

有鑒于此,復旦大學趙東元院士和李偉教授等人,重點介紹了過去 10 年來用于功能性介孔材料定向界面組裝的宏觀、微觀和納米尺度的合成策略、原理和界面工程。討論了在吸附、分離、傳感器、催化、儲能、太陽能電池和生物醫學等各個領域的潛在應用。最后,提出了未來該領域存在的挑戰、可能的方向和機遇。

本文要點:

1)自其發現以來,研究人員在功能介孔材料的合成和應用方面取得了很大進展。表面活性劑膠束和骨架前驅體在不同尺度(宏觀、微尺度和納米尺度)的液-固、液-液、氣-液界面上自組裝成有序介孔結構已成為功能介孔材料的研究熱點。重點介紹了每個界面組裝中的合成過程、相應的機制和主導參數,這將有助于建立按需和精確控制的功能介孔材料設計和合成的預測模型。

2)盡管在這一領域取得了重大進展,但在這一前沿領域仍存在一些需要未來工作的挑戰。(1)對于功能性介孔材料的可控和按需合成,建立一種簡單通用的合成方法和理論是迫切和必要的。(2) 與單相溶液合成相比,通過界面組裝可以獲得多種復雜或獨特結構的功能介孔材料,但目前該領域的研究仍處于早期階段。多層、分級或多功能的介孔材料引起了人們極大的興趣。(3) 盡管在探索功能介孔材料的未來應用方面已經做出了許多重要的嘗試。第一個問題在于大規模制造具有目標成分和結構良好的功能性介孔材料。介孔二氧化硅和碳材料的大規模制備已經實現。然而,其他功能性介孔材料的可重復、可擴展和具有成本效益的方法仍然缺乏。

Linlin Duan et al. Interfacial Assembly and Applications of Functional Mesoporous Materials. Chem. Rev., 2021.

DOI: 10.1021/acs.chemrev.1c00236

https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00236

2. Science Advances:抗氧化抑制-協同納米催化腫瘤治療

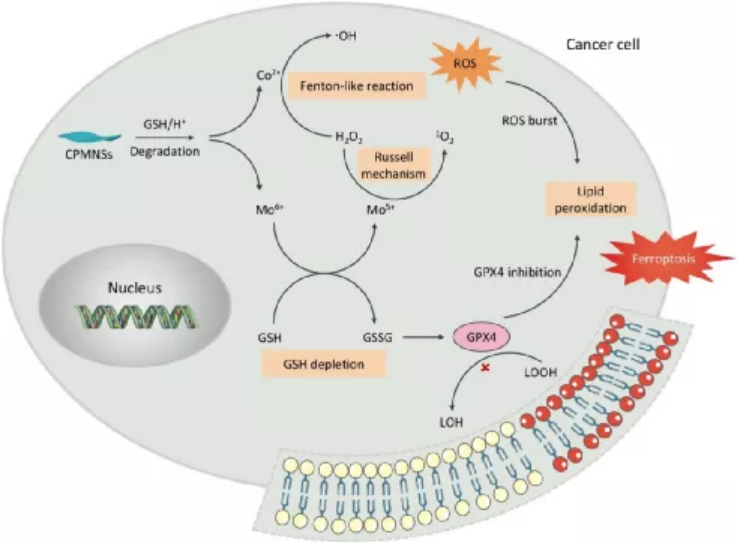

鐵死亡是過去幾十年中發現的一種新出現的細胞死亡類型,其特征是細胞死亡過程中通常由鐵積累引起的脂質過氧化。然而不幸的是,鐵物質的直接遞送可能會引發一些我們所不希望產生的有害影響,例如正常組織中的過敏反應。迄今為止,關于利用非鐵的元素引起細胞鐵死亡的報道還很少見。

鑒于此,上海硅酸鹽所施劍林院士等人提出了一種基于混合 CoMoO4-磷鉬酸納米片 (CPMNS) 的非鐵的卻類似鐵死亡的策略。

該策略通過加速 Mo(V)-Mo(VI) 轉變來促進脂質過氧化物 (LOOH) 積累、GSH耗竭升高以致GPX4酶失活和 ROS 爆發,用于有效的鐵死亡和化療。

體外和體內結果都證明了顯著的鐵死亡抗癌功效,表明這種 CPMNS 啟用的類似鐵死亡治療概念的高度可行性。這種范式不僅提供了一種有效的鐵死亡策略,而且還提供了一種有用的抗氧化調節方式來加強 ROS 對腫瘤的氧化損傷。人們高度期望納米催化醫學中的這種類似鐵死亡的設計將有利于癌癥治療方案領域的未來進展。

A nonferrous ferroptosis-like strategy for antioxidant inhibition–synergized nanocatalytic tumor therapeutics. Science Advances 2021.

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abj8833

3. AM綜述:金屬-磷基納米材料介導的腫瘤診斷與治療

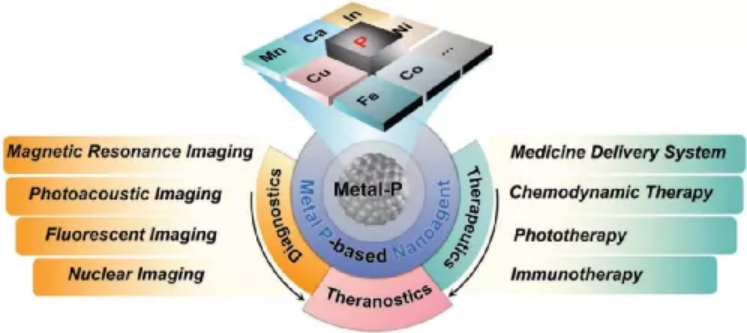

中科院長春應化所張洪杰院士和王櫻蕙副研究員對金屬-磷基納米材料介導的腫瘤診斷與治療相關研究類型了綜述

本文要點:

1)金屬-磷基納米材料(Metal-P NMs)包括金屬磷酸鹽納米材料、金屬磷化物納米材料和金屬-黑磷(Metal-BP)納米復合材料,因其具有優異的物理化學性能、生物相容性和生物降解性而被廣泛應用于生物醫學領域。近年來,作為給藥系統的金屬磷酸鹽納米材料和Metal-BP納米復合材料在磁共振成像、熒光成像、光聲成像、核成像等腫瘤診斷和化療、基因治療、光熱治療、光動力療法和放療等腫瘤治療方面取得了許多突破性進展。。金屬磷酸鹽納米材料具有良好的生物降解性,特別是鈣基金屬磷酸鹽納米材料可以溶解為無毒離子,進而參與正常器官的代謝。與金屬磷酸鹽納米材料相比,金屬磷化物納米材料具有優異的光學、磁性和催化性能,可作為用于化學動力學治療、光熱治療或免疫治療的多功能納米診斷平臺和治療藥物。

2)作者在文中重點介紹了Metal-P NMs的最新進展,包括其制備方法和生物應用,如藥物遞送、腫瘤診斷和治療等,并對Metal-P NMs的發展趨勢、面臨的關鍵問題和未來發展前景進行了深入的總結和討論。

Yang Liu. et al. Tumor Diagnosis and Therapy Mediated by Metal Phosphorus-Based Nanomaterials. Advanced Materials. 2021

DOI: 10.1002/adma.202103936

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202103936

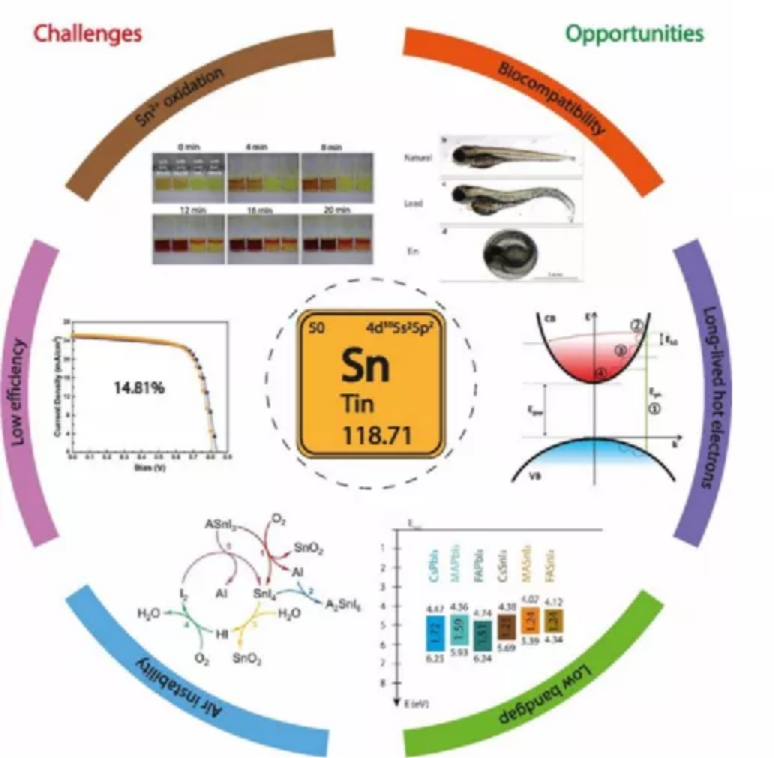

4. AM:鹵化錫鈣鈦礦:從基本特性到太陽能電池

金屬鹵化物鈣鈦礦具有獨特的光學和電學特性,使其成為適用于廣泛光電應用的一類優秀材料。然而,在光伏器件方面,這類材料引起了研究人員的極大興趣,使其僅在10年后達到創紀錄的25.5%的效率 (PCE)。然而,這種高性能是通過對環境有毒的鉛基化合物實現的。因此,在過去幾年中,大量研究工作集中在用其他毒性較低的IVA族金屬替代鉛。Sn基鈣鈦礦是最有前途的替代品,因為它們的帶隙接近光伏應用的最佳值、強光吸收和良好的電荷載流子遷移率。盡管如此,鹵化錫鈣鈦礦的低缺陷耐受性、快速結晶和氧化不穩定性使功率轉換效率一直限制在比鉛基鈣鈦礦獲得的功率轉換效率低得多的值。對電子特性和薄膜形成過程的基本理解對于將 Sn 基器件提升到 Pb 基器件水平是必不可少的。格羅寧根大學M. A. Loi 等人對Sn基鈣鈦礦的發展進行了全面的總結。

本文要點:

1)首先,詳細概述從3D結構到低維結構的多種形式的Sn基鈣鈦礦化合物的晶體學、光物理和光電特性。

2)然后,回顧了錫基鈣鈦礦太陽能電池的最新進展,主要集中在為提高器件性能所采用的策略的細節。進一步討論了當前的挑戰和前景,旨在激勵該領域以一致的方式解決最重要的問題。

Pitaro, M., Tekelenburg, E.K., Shao, S. and Loi, M.A. (2021), Tin Halide Perovskites: From Fundamental Properties to Solar Cells. Adv. Mater.. Accepted Author Manuscript 2105844.

https://doi.org/10.1002/adma.202105844

5. AM綜述:未充分探索的、用于贗電容儲能的共軛聚電解質

共軛聚電解質 (CPE) 的特征是帶有離子功能的電子離域骨架。這些特征導致了與用于儲能贗電容器裝置相關的特性,包括離子電導率、水加工性、凝膠形成和通過靜電相互作用穩定的極化物質的形成。近日,新加坡國立大學Guillermo C. Bazan研究員和加利佛尼亞大學Lior Sepunaru研究員等人報道了CPE在贗電容儲能應用中的潛力。

本文要點:

1)提供了評估贗電容器品質因數的基礎,以及用于評估它們的技術。討論了中性共軛聚合物遇到的一般用途和挑戰。回顧了在贗電容器設備中使用CPE的最新進展。最后討論了它們在水性介質中的混溶性如何允許將 CPE 納入活材料中,這些材料能夠將功能從從細菌代謝途徑中提取能量轉換為贗電容器能量存儲。

2)提出CPE在未來可以用在單組分CPE凝膠贗電容器、CPE/碳納米材料雜化物和基于生物/非生物CPE的雜化物實現多功能性等領域中。

Glenn Quek, et al. Conjugated Polyelectrolytes: Underexplored Materials for Pseudocapacitive Energy Storage. Adv. Mater.2021, 2104206.

DOI:10.1002/adma.202104206

https://doi.org/10.1002/adma.202104206

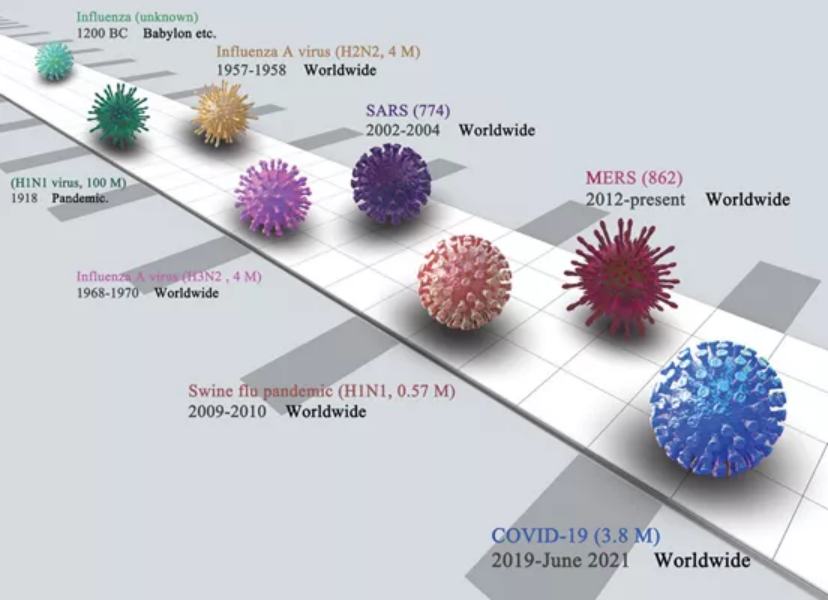

6. AM綜述:用于人類急性呼吸道病毒檢測的先進即時檢測技術

人類急性呼吸道病毒 (RV) 感染對人類生命造成的日益嚴重的全球威脅已使數十億人喪生,造成了重大的經濟負擔,并影響了社會數百年。對新興RVs的及時響應可以挽救人類生命并減輕醫療負擔。RV 檢測技術的發展對于預防RV大流行和流行病至關重要。然而,常用的檢測技術缺乏靈敏度、特異性和速度,因此往往無法提供快速的周轉時間。為了解決這個問題,人們創造了新技術來解決傳統方法的性能不足。這些新興技術改進了即時檢驗 (POCT) 的便利性、速度、靈活性和便攜性。近日,斯坦福大學Utkan Demirci研究員和Zhaowei Zhang研究員等人報道了POCT的最新進展。

本文要點:

1)針對八種典型的急性呼吸道病毒,全面回顧了 POCT 的最新發展。討論了各種識別和檢測策略的挑戰和機遇,并根據它們的檢測原理討論了,包括核酸擴增、光學 POCT、電化學、側流測定、微流體、酶聯免疫吸附測定和微陣列。強調了在資源有限的環境中測試臨床樣本時檢測限、通量、便攜性和特異性的重要性。最后,包括對用于基本 RV 診斷和臨床實踐的商業 POCT 套件的評估。

Zhaowei Zhang, et al. Advanced Point-of-Care Testing Technologies for Human Acute Respiratory Virus Detection. Adv. Mater. 2021, 2103646.

DOI:10.1002/adma.202103646

https://doi.org/10.1002/adma.202103646

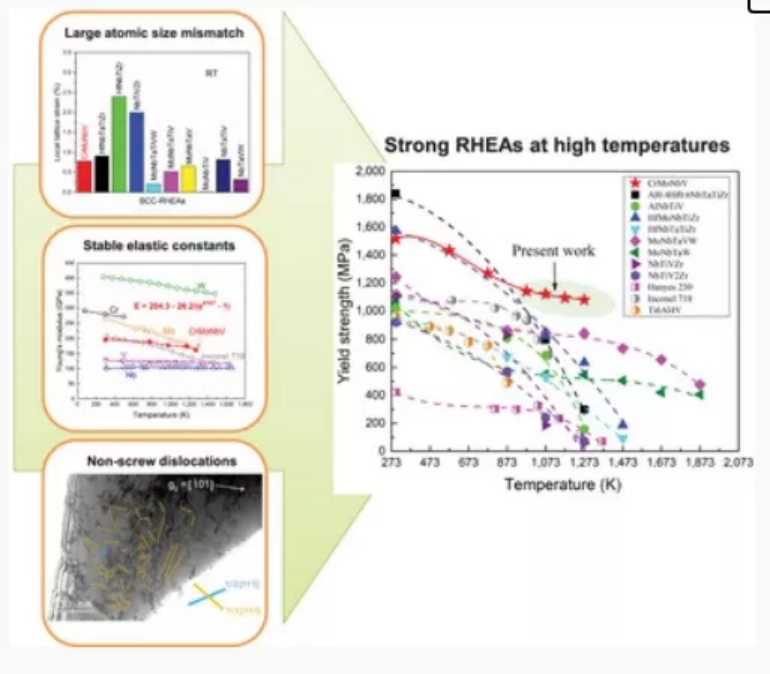

7. AM:一種過飽和耐火高熵合金的優異高溫強度

耐火高熵合金(RHEAs)在高溫下顯示出有希望的應用。然而,由于熱軟化,在高于1173 K的高溫下實現高強度仍然具有挑戰性。近日,田納西大學Peter K. Liaw報道了以本征材料特性為合金設計原則,設計了一種具有高溫強度(1273K時超過1000 Mpa)的體心立方(bcc)CrMoNbV RHEAs單相合金,其性能優于已報道的其他高溫合金和傳統高溫合金。

本文要點:

1)研究人員通過原位中子散射、透射電子顯微鏡和第一性原理計算揭示了CrMoNbV RHEAs高溫強度的根源。研究發現,CrMoNbV在1273 K的高溫強度是由于其較大的原子尺寸和彈性模量失配,彈性常數對溫度的不敏感,以及強烈的溶質釘扎導致的無螺型特征位錯占主導地位,使得具有明顯的固溶體強化。

本研究提出的合金設計原則和見解,為設計具有優異高溫強度的RHEAs奠定了基礎。

Rui Feng, et al, Superior High-T emperature Strength in a Supersaturated Refractory High-Entropy Alloy, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202102401

https://doi.org/10.1002/adma.202102401

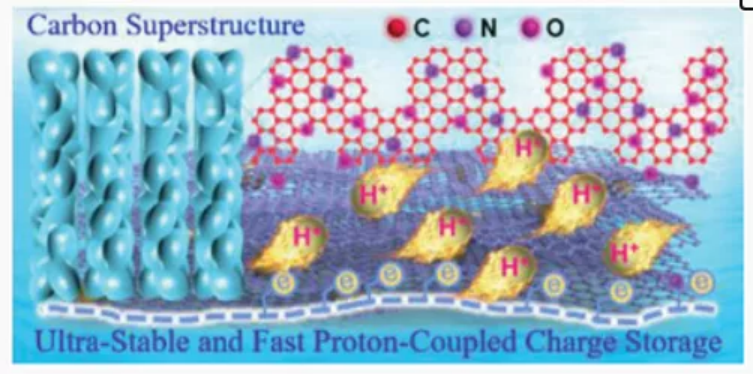

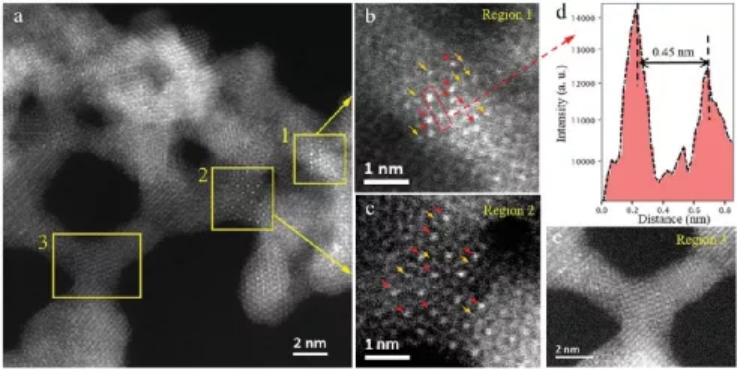

8. AM:自組裝碳超結構實現超穩定快速質子耦合電荷存儲動力學

設計巧妙和穩定的碳納米結構具有重要意義,但對于具有出色的電化學動力學、持久的電容活性和高倍率存活率的儲能器件來說,仍然具有挑戰性。近日,同濟大學劉明賢教授報道了開發了一種簡單的自組裝策略,以獲得納米顆粒嵌板構建的碳超結構。

本文要點:

1)碳前驅體2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪和2,6-二氨基蒽醌通過?NH2+Cl?“鉚釘”連接形成具有“質子鹽型”剛性骨架的多孔有機聚合物,為有機骨架通過π?π平面堆積實現氫鍵引導自組裝提供了基礎。

2)碳超結構中電荷密度分布的改善和吸附能的降低,使得內置的親質子位點具有很高的可及性,并以較低的勢壘實現了有效的離子擴散。

3)實驗結果顯示,這種超結構提供了超穩定的電荷存儲和快速的質子耦合動力學,為碳基超級電容器提供了前所未有的壽命(1000000次循環)、高倍率性能(100 A g?1)和超高能量密度(128Wh kg?1)。

自組裝碳超結構顯著提高了材料的綜合電化學性能,為高效儲能提供了廣闊的前景。

Ziyang Song, et al, Self-Assembled Carbon Superstructures Achieving Ultra-Stable and Fast Proton-Coupled Charge Storage Kinetics, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202104148

https://doi.org/10.1002/adma.202104148

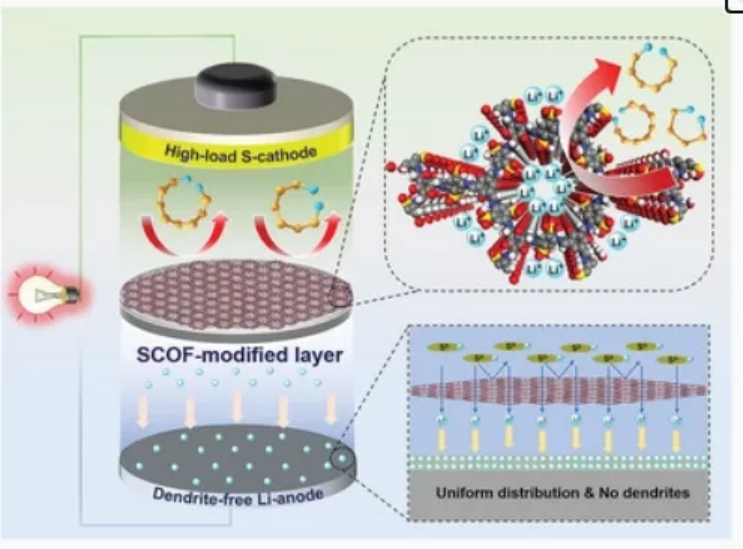

9. AM:一種富磺酸鹽COF改性隔膜用于高性能鋰硫電池

鋰-硫(Li-S)電池在下一代高能量密度器件中有著廣闊的應用前景,然而,其嚴重的多硫化物穿梭效應和不可控的鋰枝晶生長嚴重阻礙了Li-S電池的商業化。近日,復旦大學王永剛教授,李偉教授報道了設計、合成了一種富磺酸鹽COF(SCOF-2),并將其用于Li-S電池隔膜的改性,為上述問題提供了一種有效解決方案。結果表明,SCOF-2具有較強的電負性和較大的層間距,促進了Li+的遷移,減緩了Li枝晶的形成。

本文要點:

1)研究人員以2,5-二氨基苯-1,4-二磺酸和2,4,6-三羥基苯-1,3,5-三甲醛為原料,在常規席夫堿反應的基礎上合成了SCOF-2。

2)密度泛函理論(DFT)計算和原位拉曼分析表明,SCOF-2具有較窄的禁帶寬度和與硫物種的強相互作用,從而抑制了自放電行為。

3)實驗結果表明,改性電池在1 C下的800次循環中具有0.047%的超低衰減率,一周內的低容量衰減率為6.0%,具有優異的抗自放電性能。此外,即使采用高硫負極(3.2-8.2 mg cm-2)和貧電解液(5 μL mgS-1),電池在100次循環后仍能保持約80%的容量,顯示出巨大的實際應用潛力。

Jie Xu, et al, Towards High Performance Li–S Batteries via Sulfonate-Rich COF-Modified Separator, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202105178

https://doi.org/10.1002/adma.202105178

10. AM: 雙單原子催化劑用于高性能 CO2 光還原

單原子光催化已被證實是一種促進多相反應的新策略。具有特定功能的單原子金屬種類多種多樣;然而,將具有代表性的優點整合到雙單原子光催化中,調控協同光催化仍然是一個迫切的挑戰。對于雙單原子催化劑,可以通過整合雙功能特性和調節協同效應來提高光催化活性。有鑒于此,電子科技大學向全軍教授等人,開發了負載在共軛多孔氮化碳聚合物上的鈷 (Co) 和釕 (Ru)雙單原子催化劑,用于有效的光催化 CO2 還原。

本文要點:

1)將原子分散的Co-Ru雙金屬結合到共軛多孔氮化碳聚合物中,以及原位跟蹤動態載流子遷移率和活性催化過程,以探索在CoRu-HCNp上進行的光催化CO2還原反應的能量學和動力學。

2)進行了一系列的原位表征和理論計算,定量分析了結構-性能的相關性。結果表明,在CO2光還原過程中,活性Co位點促進了動態電荷轉移,而 Ru 位點在 CO2 光還原過程中促進選擇性 CO2 表面結合相互作用。

3)原子特定特性的結合以及 Co 和 Ru 之間的協同作用導致高光催化 CO2 轉化率,在不添加任何犧牲劑的情況下,相應的 385 nm 表觀量子效率 (AQE) 為 2.8%,以及超過 200 的高周轉數 (TON)添加任何犧牲劑。

總之,該工作提供了一個確定不同單原子金屬的作用并調節協同作用的例子,其中具有獨特性質的兩種金屬協同作用以進一步提高光催化性能。

Lei Cheng et al. Dual-Single-Atom Tailoring with Bifunctional Integration for High-Performance CO2 Photoreduction. Advanced Materials, 2021.

DOI: 10.1002/adma.202105135

https://doi.org/10.1002/adma.202105135

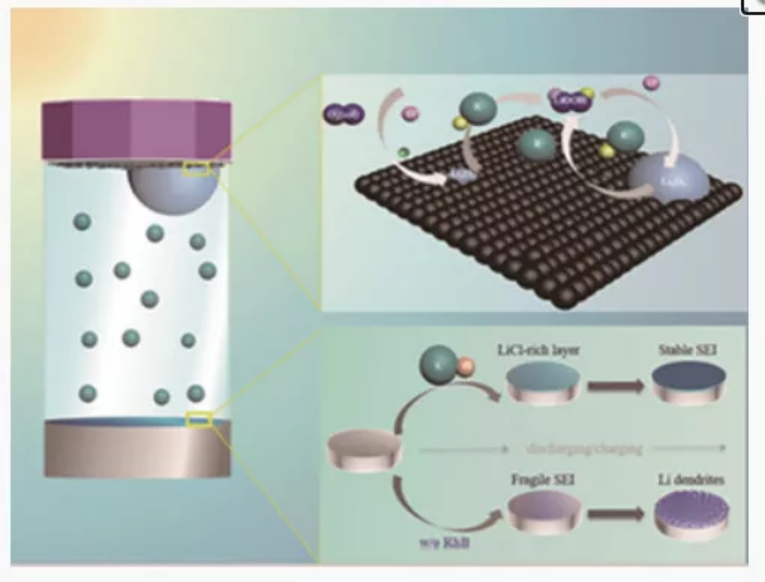

11. AFM:一種友好的可溶性質子酸添加劑用于高放電性能的Li–O2電池和穩定的Li金屬負極

促進Li2O2溶液相的形成而不是在正極表面形成是實現高性能Li-O2電池的關鍵。據報道,質子型添加劑可以引導Li2O2在電解質溶液中放電,然而,其固有的對Li金屬的反應性會降低Li-O2電池的使用壽命,從而阻礙了進一步的研究。近日,中科大朱永春教授,錢逸泰院士報道了RhB作為質子型添加劑,是一種有效的提高放電容量和保護Li金屬負極的雙功能質子型催化劑。

本文要點:

1)研究發現,一方面,RhB通過質子化Li2O2,使Li2O2粒子重結晶,提高放電產物在電解液中的溶解度,從而獲得較高的放電容量。另一方面,RhB中的游離氯離子與金屬Li發生反應,形成穩定的無機SEI層,有效地抑制了Li枝晶的生長和Li金屬與電解液組分之間的寄生反應。

2)實驗結果顯示,Li||Li對稱電池在1 mA cm-2下表現出長達1300 h的長循環性能,即使在5 mA cm-2下也表現出低滯后電壓,此外,還實現了1000 h的循環穩定性。同時,開發的Li-O2電池在1000 mA gcarbon-1的電流密度下具有46000 mAh gcarbon-1的超高放電容量,90.79%的高Li2O2產率,并且提高了其循環性能(達到215個循環)。

這項研究所展示的RhB雙功能質子型添加劑,使得通過引入或設計質子型添加劑來提高Li-O2電池的電化學性能成為一條新的有效途徑。

Hao Wan, et al, A Friendly Soluble Protic Additive Enabling High Discharge Capability and Stabilizing Li Metal Anodes in Li–O2 Batteries, Adv. Funct. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adfm.202106984

https://doi.org/10.1002/adfm.202106984

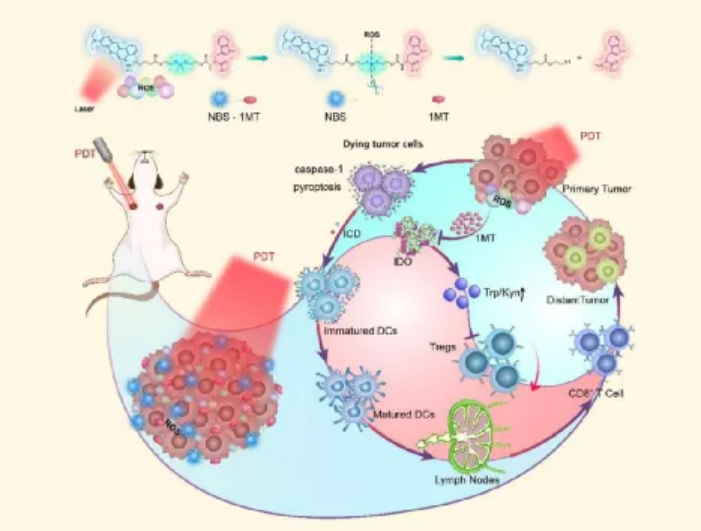

12. Biomaterials:光敏劑-IDO抑制劑偶聯物用于誘導癌癥免疫原性細胞死亡

免疫檢查點阻斷(ICB)治療目前被認為是一種用于臨床癌癥治療的有效方法。然而,腫瘤免疫原性不足和腫瘤微環境的免疫抑制等因素往往會降低免疫治療的效果。有鑒于此,大連理工大學彭孝軍院士合成了一種有機光免疫激活劑NBS-1MT,它是光敏劑和吲哚胺2,3-雙加氧酶(IDO)抑制劑的結合,能夠有效地刺激溶酶體氧化應激以釋放炎癥細胞因子。

本文要點:

1)這一過程在逆轉抑制性腫瘤微環境的同時,也能夠引發焦亡以有效誘導免疫原性細胞死亡(ICD)。研究表明,該光免疫藥物具有激活caspase-1和清除gasdermin-D(GSDMD)的性能,可誘導焦亡進而成功抑制原發腫瘤和遠端腫瘤的生長。

2)此外,光動力治療(PDT)所激活的焦亡可通過誘導腫瘤細胞ICD和與IDO抑制劑級聯協同以促進免疫刺激釋放和增強細胞毒性T淋巴細胞(CTLs)的瘤內浸潤,從而有效增強整體抗腫瘤免疫應答。綜上所述,這一研究所開發的NBS-1MT能夠有效促進免疫反應,并最終抑制腫瘤生長。

Yang Lu. et al. Cancer Immunogenic Cell Death via Photo-pyroptosis with Light-sensitive Indoleamine 2,3-Dioxygenase Inhibitor Conjugate. Biomaterials. 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014296122100524X