術后并發癥,如出血、裂開(傷口裂開或破裂)、滲漏和深部手術傷口引起的感染,需要及早發現,尤其是患者出院后。目前,醫生和患者只能依賴于可見的外部體征,如皮膚變色和體溫。然而,這些癥狀通常只有在并發癥變得嚴重時才明顯。柔性植入式傳感器和電子設備可用于此目的。然而,將這種類型的設備與組織,特別是深部組織連接,需要額外的手術固定工作和相對較大的無線模塊進行數據傳輸。

成果簡介

鑒于此,新加坡國立大學JohnS. Ho、Viveka Kalidasan、Ze Xong等人展示了用導電聚合物功能化的復絲手術縫合線,并結合了通過射頻識別操作的電容傳感器的脫脂棉,以檢測手術部位的相關生理參數。成果發表在Nature Biomedical Engineering上。

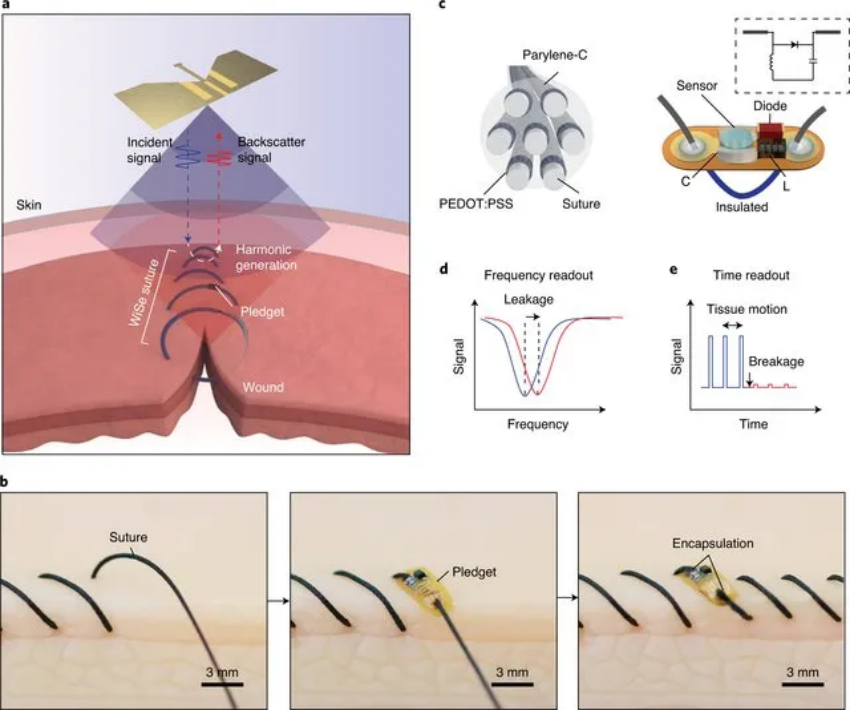

圖|用于監測深部手術傷口的無線響應縫合線

手術縫線本身作為天線

該研究工作建立在先前開發的具有化學和物理傳感能力、生物流體提取和藥物輸送的外科縫線的努力基礎上。然而,這種增強型手術縫合線用于監測深部手術傷口的效用受到需要有線連接到外部電源和數據采集的限制。該研究使用的復絲縫合線-與標準手術縫合線一樣,促進愈合-由醫療級材料制成,不會再吸收,還可用作天線,并連接到帶有電容傳感器(特別是電感器)的電子紗布上(特別是一個電感電容諧振器,它將生理信號轉換為電路諧振頻率的位移)和一個非線性射頻(RF)電路模塊(包括肖特基二極管)。

為了檢測泄漏的生物標志物,作者對電容傳感器進行了功能化,并利用諧波反向散射通過外部射頻識別讀取器生成無電池無線讀數。然而,關鍵的創新是利用不可吸收縫合線本身作為射頻天線。作者通過用導電聚合物涂覆縫合線中的細絲來實現這一點,并由聚對二甲苯的薄介電層保護。功能化過程不影響縫合線的機械柔韌性,可適用于多種材料,包括棉、聚酯和VICRYL縫線。作者還表明,縫合線的阻力與醫用級縫合線的阻力相當,并且(通過超過 72小時的細胞活力實驗)涂層縫合線具有生物相容性。

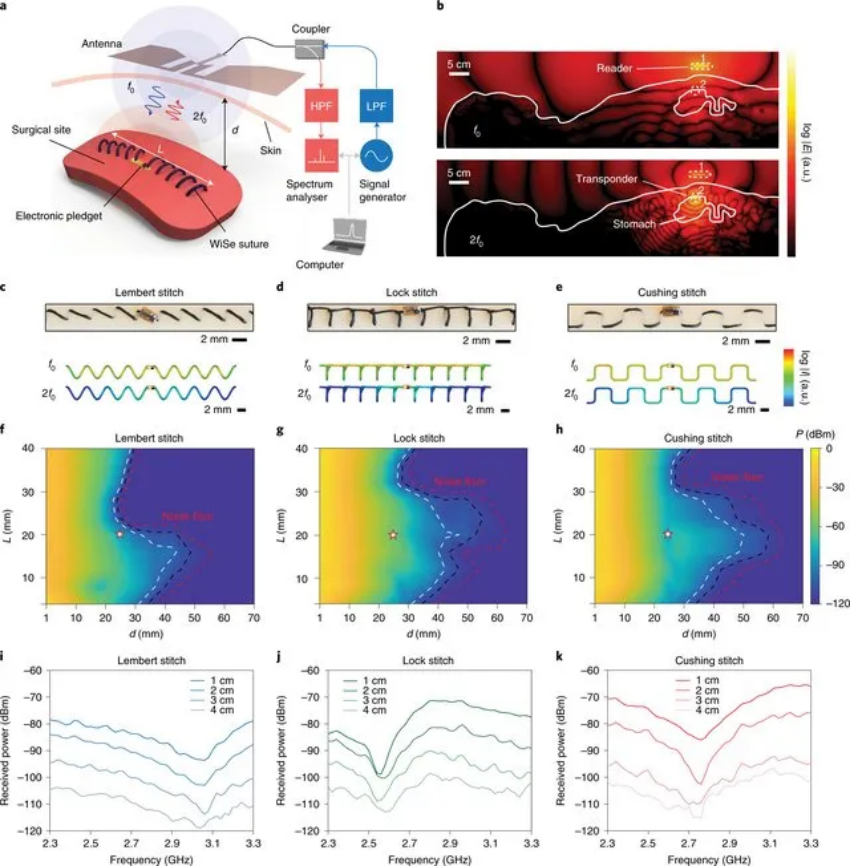

圖|無線系統設計和性能

監測深部傷口

作者還表明,長度超過 10 毫米的縫合線可以支持對超過 3 厘米深度的手術傷口的感知,并且彎曲和平面內運動對反向散射光譜中共振傾角的位置的影響可以忽略不計。更長的縫合線和具有更高導電性的縫合線可以檢測更深的手術傷口。

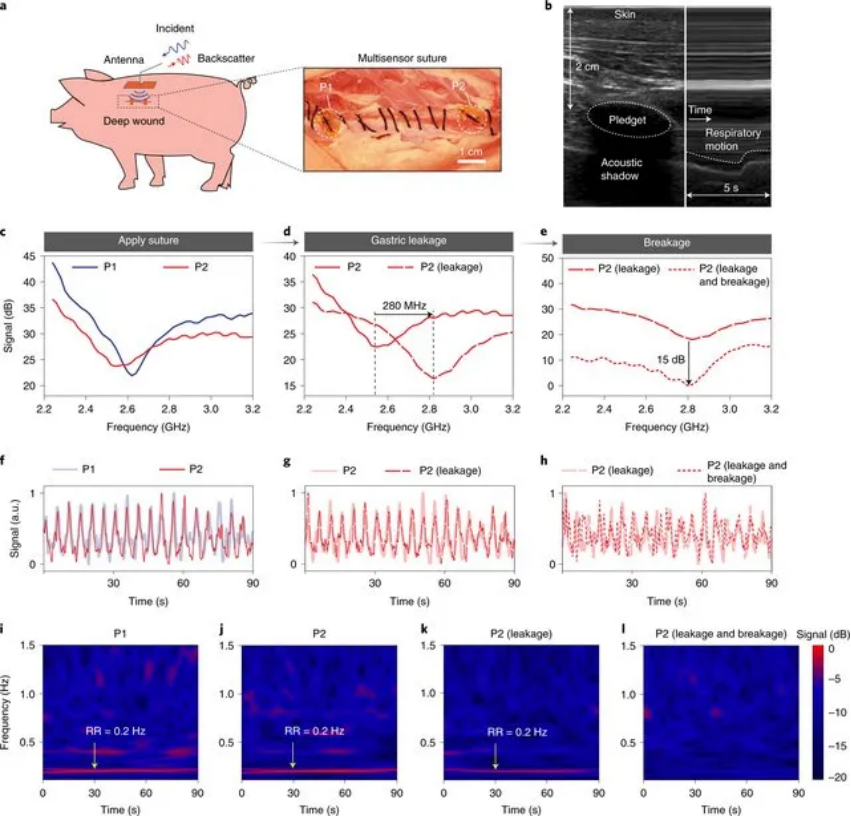

研究人員測試了傳感縫線在監測活豬深部手術部位傷口完整性、胃液滲漏和組織微動方面的效用。作者使用帶有兩個電子紗布的縫合線來縫合在動物背闊肌上形成的大約 10 厘米的切口。為了檢測胃漏,傳感電容器的表面用基于肽的水凝膠進行了功能化。暴露于胃液后,水凝膠的酶促降解改變了其有效介電常數,從而改變了設備的電容,從而改變了諧波反向散射光譜中共振傾角的頻率。通過放置在動物皮膚表面的射頻識別天線,作者以無線方式詢問深植入的縫合線(共振頻率或反向散射信號幅度的變化)。

圖|體內術后監測

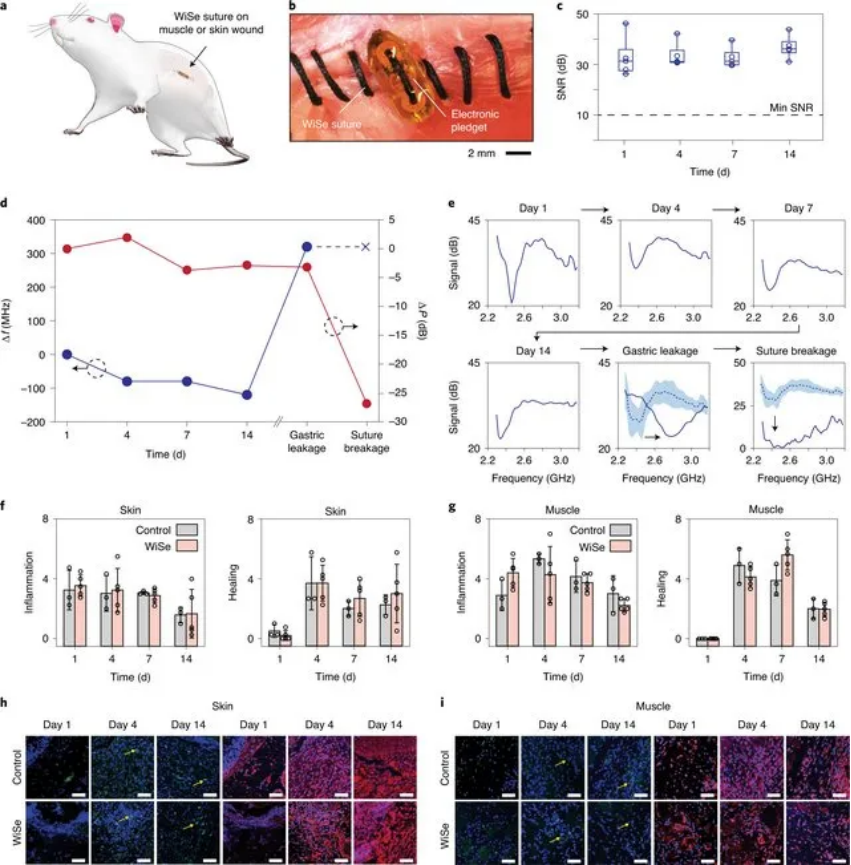

醫療級愈合效果

研究人員還研究了縫合線促進的長期愈合結果。在大鼠身上使用了兩周多的時間,證明了該設備的性能可靠,愈合結果與使用標準醫療級縫合線所達到的結果相當。在頻率分辨傳感下,在紗布5 mm 內皮下注射人造胃液會導致注射后 10 分鐘內共振傾角的頻率發生 11% 的變化,表明近實時監測胃滲漏是可行的。此外,在時間分辨傳感下,體內縫合線的斷裂導致后向散射信號衰減15 dB,這表明可以在沒有視覺通路的情況下監測縫合線的完整性。

圖|長期無線傳感和傷口愈合結果

小結:

傳統的生物電子設備通常采用柔性的平面結構和材料進行設計。該組織嵌入生物電子設備在三個維度上將傳感手術縫合線與多層生物組織集成在一起。該無線傳感縫合線也可以設計用于檢測傷口感染和其他術后并發癥。此外,復絲縫合線的無線功能可以與其他生物電子功能相輔相成,例如生物體液的提取、化學和生物傳感、組織應變和溫度的傳感以及按需給藥。

參考文獻:

1. Kalidasan, V., Yang, X.,Xiong, Z. et al. Wirelessly operated bioelectronic sutures for the monitoringof deep surgical wounds. Nat Biomed Eng 5, 1217–1227 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41551-021-00802-0

2. Sonkusale, S. Sutures for the wireless sensing of deep wounds. Nat Biomed Eng 5, 1113–1114 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41551-021-00806-w