昨日,2020年度國家科學技術獎勵大會在北京舉行。2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。其中,中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士和清華大學王大中院士分獲國家最高科學技術獎。2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。其中,國家自然科學獎46項,一等獎2項,二等獎44項;國家技術發明獎61項:一等獎3項,二等獎58項;國家科學技術進步獎157項:特等獎2項,一等獎18項,二等獎137項。有8位外國專家和1個國際組織獲中華人民共和國國際科學技術合作獎。分量最重的國家最高科學技術獎頒給了中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士和清華大學王大中院士。2000年至2019年,國家自然科學獎一等獎僅授予13項成果,且有九年出現空缺,其重要性可見一斑。復旦大學趙東元院士領銜完成的“有序介孔高分子和碳材料的創制和應用”項目,獲2020年度國家自然科學獎一等獎。項目團隊成員還包括復旦大學李偉教授、鄧勇輝教授、張凡教授。中國科學院大連化學物理研究所包信和院士領銜完成的“納米限域催化”項目獲得了2020年度國家自然科學獎一等獎。項目團隊成員還包括中科院大連化物所潘秀蓮研究員、傅強研究員、鄧德會研究員。下面,我們對趙東元院士團隊的部分最新成果,作簡要介紹。有鑒于此,催化計編輯部簡要總結了趙東元院士課題組2021最新及2020年部分研究成果,供大家交流學習。1)由于相關論文數量較多,本文僅限于通訊作者論文,如有重要遺漏,歡迎留言補充。2)由于學術有限,所選文章及其表述如有不當,敬請批評指正。

1. 功能介孔材料界面組裝及應用 | Chem. Rev.

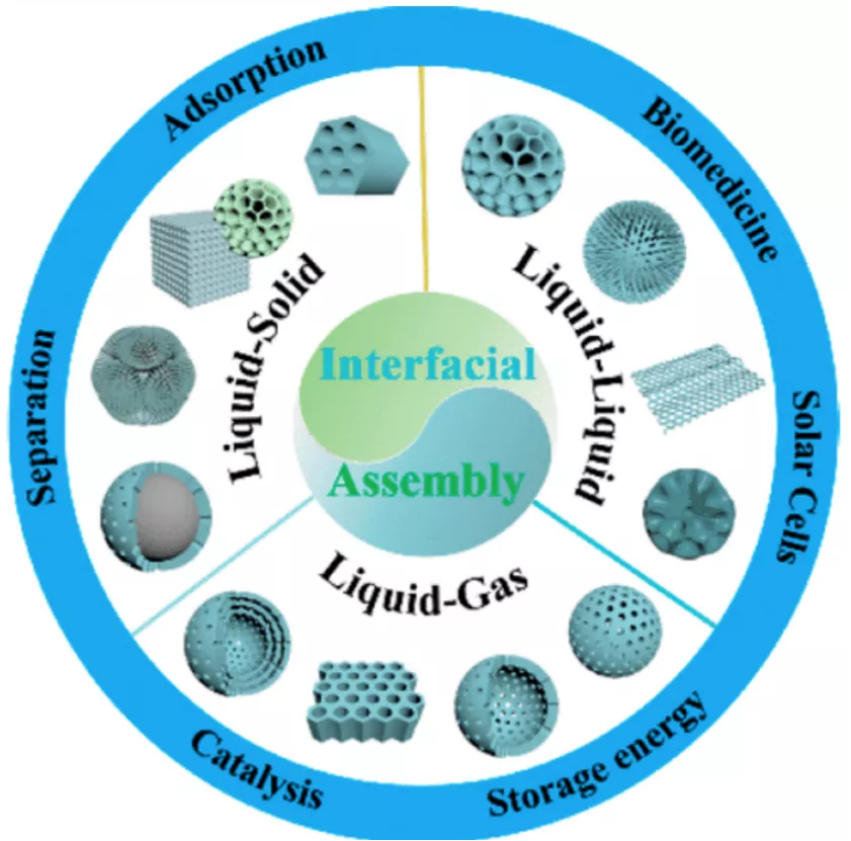

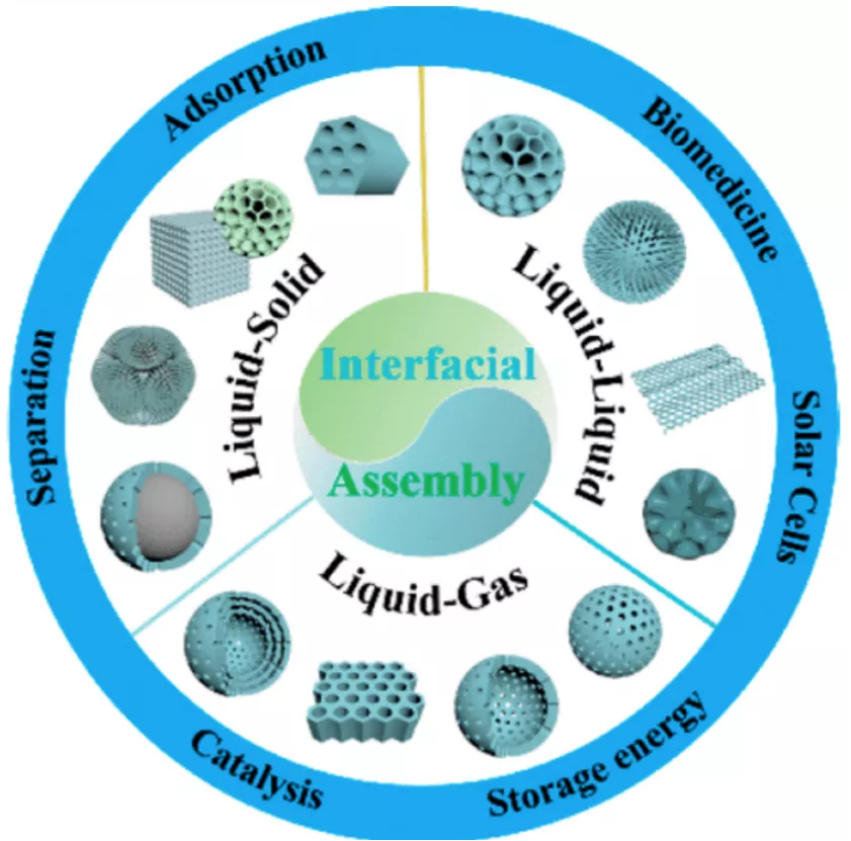

功能性介孔材料由于其獨特的性能和潛在的應用而受到了極大的關注。近幾十年來,膠束和骨架前驅體在液-固、液-液和氣-液界面上自組裝形成介孔材料已在構建具有不同成分、形態、介孔結構和孔徑的功能性介孔材料中得到了探索。與單相溶液合成方法相比,在合成系統中引入兩相界面改變了膠束和骨架物種之間的自組裝行為,從而為按需制造獨特的介孔結構提供了可能性。此外,控制界面張力對于操縱自組裝過程進行精確合成至關重要。特別是,最近基于“單膠束”組裝機制概念的突破對于合成具有精確控制的功能性介孔材料非常有前景和興趣。

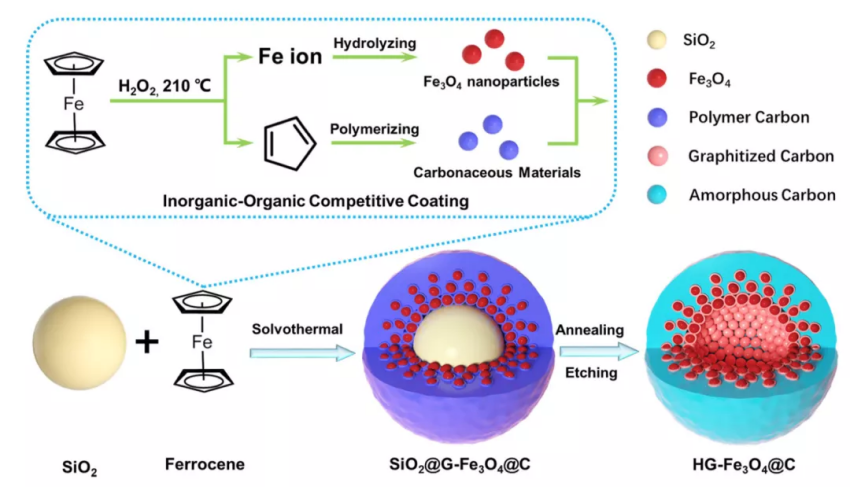

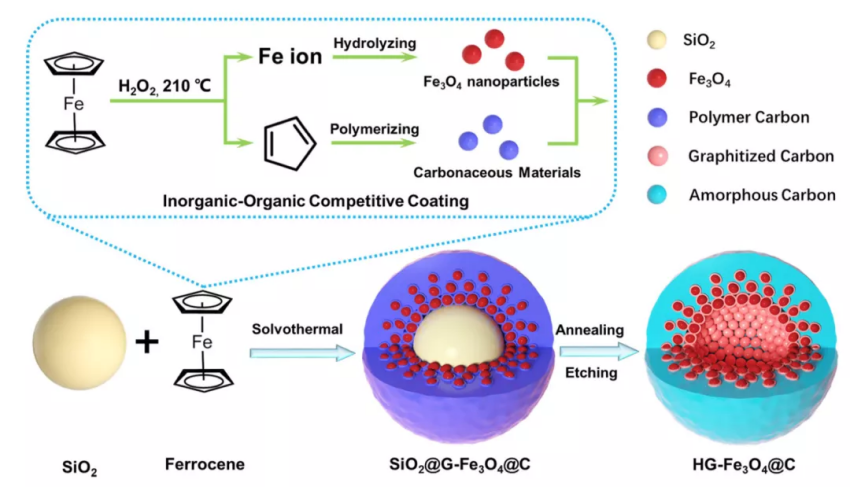

有鑒于此,復旦大學趙東元院士和李偉教授等人,重點介紹了過去 10 年來用于功能性介孔材料定向界面組裝的宏觀、微觀和納米尺度的合成策略、原理和界面工程。討論了在吸附、分離、傳感器、催化、儲能、太陽能電池和生物醫學等各個領域的潛在應用。最后,提出了未來該領域存在的挑戰、可能的方向和機遇。Linlin Duan et al. Interfacial Assembly and Applications of Functional Mesoporous Materials. Chem. Rev., 2021.DOI: 10.1021/acs.chemrev.1c00236https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c002362. 有機-無機競爭包覆策略合成空心Fe3O4@C納米球用于鋰電 | Nature Communications可充電鋰離子電池(LIB)被認為是便攜式電子產品和電動汽車最重要的電源來源。近來,隨著人們對開發高能量密度,長循環壽命和低成本的新一代LIB需求不斷增長,主要需要解決的關鍵問題是創建高容量和超穩定的電極材料。在這方面,由于過渡金屬氧化物和硅具有很高的理論容量,被認為是下一代LIB的最具希望的候選者。然而,比容量的增加通常伴隨著基于它們轉化型鋰存儲機制的諸多挑戰,例如大的體積變化和低的電子/離子電導率。實際上,在快速充電和放電的情況下,劇烈的體積變化比其他問題更具致命性,這將導致不穩定的固體電解質中間相(SEI)膜的形成,嚴重的電極粉碎和電接觸損失,從而加速放電容量衰減甚至電池的安全問題。有鑒于此,來自于復旦大學的趙東元院士和李偉教授受椰子結構的啟發,設計了一種四氧化三鐵-碳(HGFe3O4@C)納米球空心梯度結構,用作超快,穩定的鋰離子電池陽極。將均勻梯度結構的Fe3O4 @ C納米球用作鋰離子存儲的陽極時,可獲得高達750 mAh g-1的可逆容量,這是遠高于蛋黃結構的Fe3O4 @ C(350 mAh g-1)和空心混合結構的Fe3O4@C(330mAh g-1)納米球。在電流密度為10 A g-1 循環10,000次后,庫倫效率也高達99.0%。即使以20 A g-1的超大電流密度下,循環10000圈后,容量仍可維持在500 mAh g-1。該獨特的梯度結構可以有效地緩解由于體積急劇變化而引起的應力集中,Fe3O4@C納米球的體積變化可以限制在~22%,徑向膨脹為~7%,并在快速充電和放電過程中表現出出色的穩定性。Xia, Y., Zhao, T., Zhu, X. et al. Inorganic-organic competitive coating strategy derived uniform hollow gradient-structured ferroferric oxide-carbon nanospheres for ultra-fast and long-term lithium-ion battery. Nat Commun 12, 2973 (2021). https://www.nature.com/articles/s41467-021-23150-8

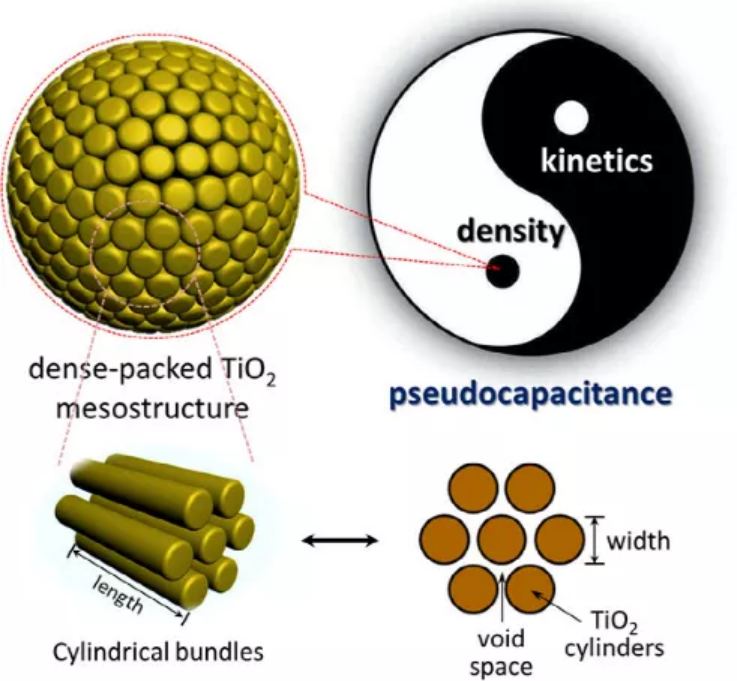

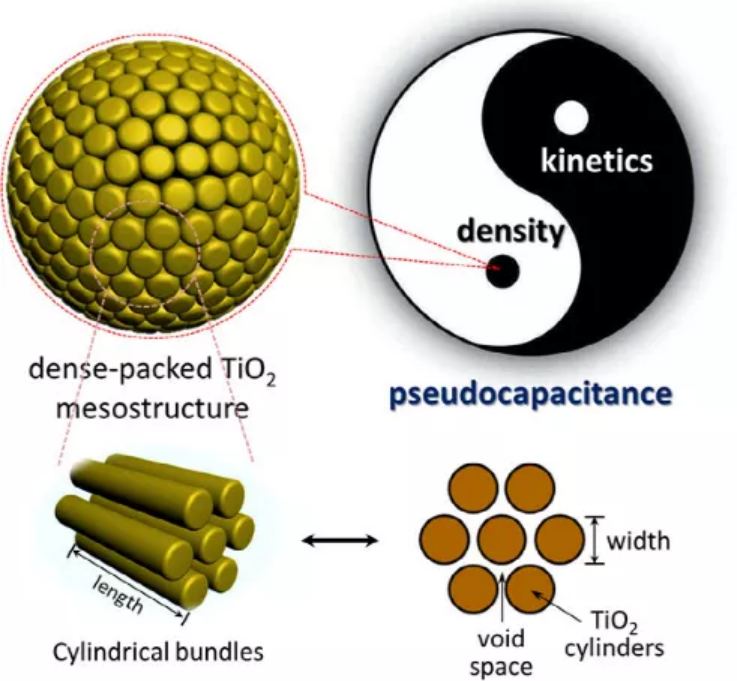

3. 精確設計的介觀TiO2用于高體積密度贗電容 | JACS

表面氧化還原贗電容能實現較短的充電時間和較高的功率輸送,具有廣泛的應用前景。為了實現最大的比容量,高比表面積的活性材料的納米結構是必不可少的。然而,電容材料的一個關鍵問題是由于納米材料的振實密度較低,其體積容量較低。有鑒于此,復旦大學趙東元院士,廈門大學魏湫龍報道了設計了一種介觀TiO2微球陽極,其中圓柱形TiO2納米晶從微球中心徑向排列,導電碳分布在整個介觀結構框架中。通過這種設計,介孔TiO2微球的振實密度實現了可控(1.1-1.7g·cm3),并且由于這種節省空間的填充而比初級單個納米顆粒高幾倍。同時,中尺度的TiO2微球也為有效的電解質進入提供了高度可及的表面積,并且通過構建微米尺度的徑向排列的擴散路徑來實現法拉第氧化還原。這種同時具有快速電荷存儲動力學和致密填充納米結構的方案在單一材料中實現了最佳的重量和體積容量。有序介孔結構TiO2陽極在0.025 A g?1時表現出高的重量容量(高達240 mAh g?1)和高體積容量(高達350 mAh cm?1),并且具有主要的贗電容貢獻(在1 mV s?1的低掃描速率下超過77.5%)。通過精確控制有序介孔TiO2的合成,研究人員進一步研究了介孔對電容型TiO2材料電荷儲存性能的影響。在高負載量(9.47mg cm?2)下,該介孔TiO2電極仍表現出贗電容性質,其面容量高達2.1mAh cm?2,并保持了良好的電化學性能。Kun Lan, et al, Precisely Designed Mesoscopic Titania for High-Volumetric-Density Pseudocapacitance, J. Am. Chem. Soc., 2021DOI: 10.1021/jacs.1c03433https://doi.org/10.1021/jacs.1c03433

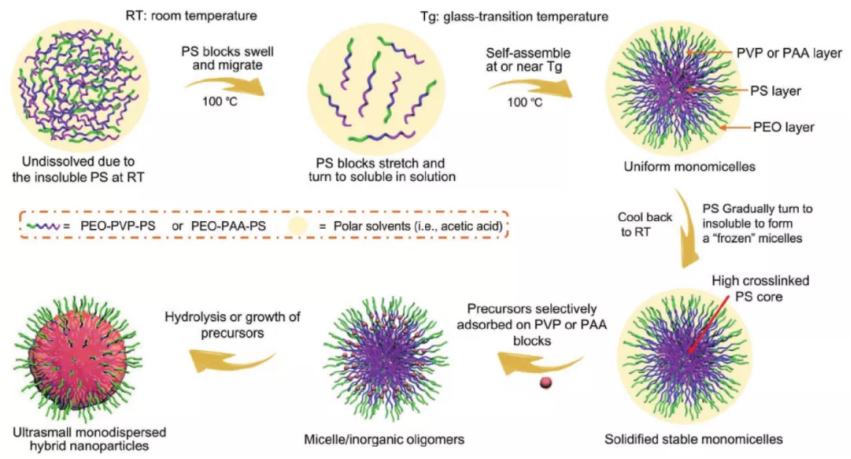

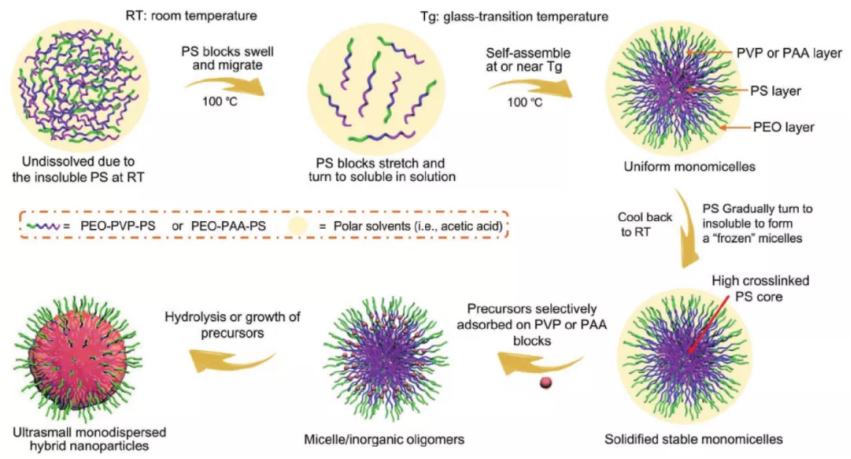

4. 高穩定性單膠束合成超細單分散的雜化納米顆粒 | AM

有機-無機雜化的超細納米粒子在眾多應用中具有重要的作用。在過去的三十年里,盡管人們在合成有機或無機超小納米顆粒方面進行了大量研究,但關于超細的有機-無機雜化納米顆粒的研究還很少。近日,復旦大學趙東元院士,李偉教授報道了采用簡單的熱動力學介導法合成了一類粒徑均勻、單分散的超小雜化納米顆粒。含有兩親性ABC三嵌段共聚物的熱動力學介導單膠束由于其固化的聚苯乙烯核而結構堅固,并賦予它們超高的熱力學穩定性,這是使用Pluronic表面活性劑膠束(如F127)難以實現的。這種極高的穩定性與核-殼-冠結構相結合,使單分散膠束成為精確合成尺寸高度均勻的超小雜化納米粒子的可靠模板。實驗結果表明,所制得的膠束/SiO2雜化納米顆粒具有超細尺寸、良好的均勻性、單分散性和可調的結構參數(直徑24-47 nm,薄殼厚度2.0-4.0 nm)。值得注意的是,這種方法對于構建各種多功能超小混合納米結構是通用的,包括有機/有機膠束/聚合物(聚多巴胺)納米顆粒、有機/無機膠束/金屬氧化物(ZnO, TiO2, Fe2O3)、膠束/氫氧化物(Co(OH)2)、膠束/貴金屬(Ag)和膠束/TiO2/SiO2雜化復合材料。作為概念驗證,所合成的超小膠束/SiO2雜化納米顆粒作為仿生材料具有優異的韌性。Zaiwang Zhao, et al, General Synthesis of Ultrafine Monodispersed Hybrid Nanoparticles from Highly Stable Monomicelles, Adv. Mater. 2021

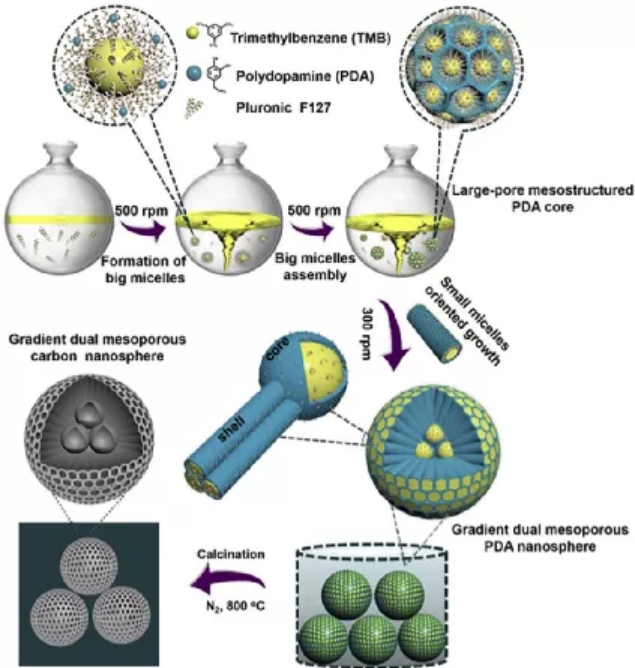

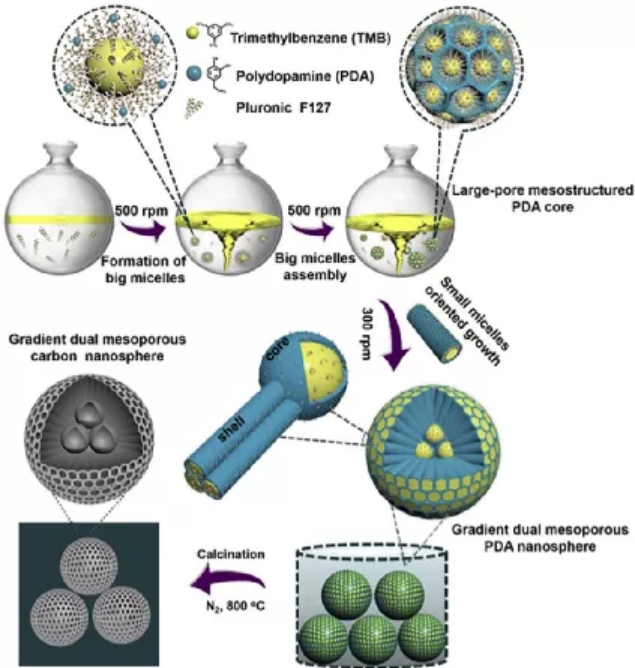

DOI: 10.1002/adma.202100820https://doi.org/10.1002/adma.202100820多孔聚合物和碳納米材料由于其獨特的特性(例如大表面積,高孔隙率,輕便以及良好的熱和機械穩定性)而備受關注,這些獨特的結構特性使其在催化,生物醫學,能量存儲,傳感器,吸附,分離中表現出巨大的應用。但是,在常見合成方法中,材料的結構很難達到有效地控制,并且大多數生成的介孔碳納米球 (MCS) 僅限于單級孔結構。而具有多級孔結構的MCS可以帶來改善的或新的物理化學性質。尤其是在復雜的雙級介孔中,這種結構不僅可以顯著增加反應物可到達的活性位點,而且還可以控制反應在獨立的介孔孔道內發生。目前,由于前驅體組分的自組裝能力弱以及受組裝過程中膠束結構的不可調節的限制,具有復雜的多級孔結構的介孔納米球的合成仍然是一個巨大的挑戰。有鑒于此,復旦大學趙東元院士、李偉教授等人報道了一種可編程的剪切誘導動態組裝方法,以合成具有可調核-殼結構的徑向梯度結構的介孔碳納米球。以三嵌段共聚物F127作為軟模板,1、3、5-三甲苯(TMB)小分子作為介體,乙醇/水混合物為溶劑,多巴胺(DA)分子作為氮源和碳源,通過可編程的剪切誘導動態組裝方法,以及在N2中煅燒,合成了具有獨特梯度孔的介孔碳納米球。這一梯度孔MCS在鈉電池中表現出了優異的電化學性能,可以歸因于其獨特的特性。首先,徑向定向的3D開孔結構使電解質能夠輕松地從所有方向滲透梯度孔MCS的整個區域,從而極大地改善了電解質的擴散和活性位點的實用性。第二,獨特的中孔核-殼結構不僅可以提供更多的內部空間來增強電解質的儲存和潤濕性,而且還可以緩沖在Na+ 嵌入過程中導致的碳骨架體積膨脹。第三,小粒徑和薄孔壁可以顯著改善電子傳遞,并使電極具有密集的堆積。第四,由于N原子具有良好的供電子性,碳骨架中均勻的N摻雜會大大增加電子的離域作用,從而形成大量的Na+ 儲存化學活性位。Wei Li et al. Programmable synthesis of radially gradient-structured mesoporous carbon nanospheres with tunable core-shell architectures. Chem, 2021, 7, 4, 1020-1032.DOI: 10.1016/j.chempr.2021.01.001https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.01.001

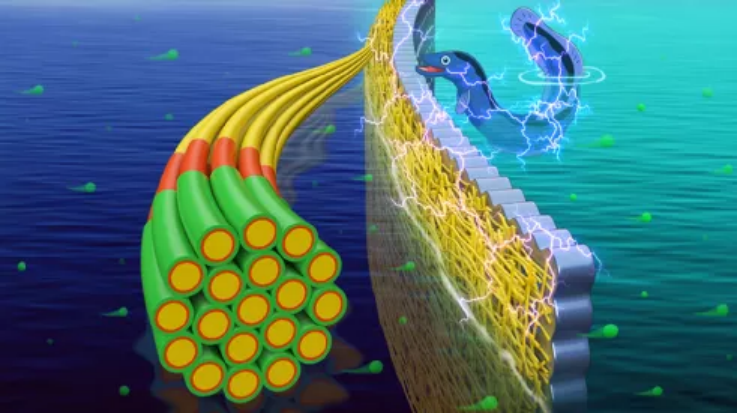

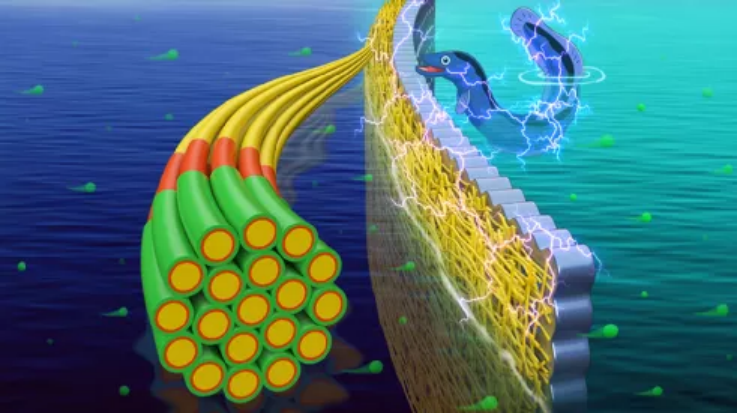

6. 碳質有序介孔納米線及其異質結構膜用于滲透能轉換 | JACS

使用可再生生物質衍生的功能材料從鹽度梯度中獲取可持續能量,已經引起了人們的極大關注。為了將滲透能轉化為電能,人們開發了許多具有納米流體通道的膜材料。然而,傳統膜成本高、制備工藝復雜、輸出功率密度低等問題嚴重阻礙了其實際應用。近日,復旦大學趙東元院士,孔彪研究員,浙江大學王勇教授報道了以核糖為碳源,Pluronic三嵌段共聚物F127為軟模板,聚電解質聚(4-苯乙烯磺酸-馬來酸)鈉鹽(PSSMA)和1,3,5-三甲苯(TMB)為結構導向劑,采用一種簡單高效的軟模板HTC方法首次成功地制備了由納米纖維陣列組裝而成的各向異性碳質有序介孔納米線(CMWs)。通過高效的一步順序超組裝HTC策略能夠產生各種尺寸可調的基于納米纖維陣列的CMWs。CMWs的長度可以從約600 nm調節到4.2 μm,而直徑從約220 nm減小到110 nm,而長徑比從3變到39。此外,通過真空過濾的方法可以在陽極氧化鋁(AAO)表面構建致密的CMWs膜,從而形成CMWS/AAO異質結構膜。由于具有新穎的結構、孔隙率和豐富的官能團,不對稱CMWS/AAO異質結構膜具有良好的陽離子選擇性,這使得該納米流體器件在人工海水和河水中具有高達2.78 W m?2的高功率密度。Lei Xie, et al, Sequential Superassembly of Nanofiber Arrays to Carbonaceous Ordered Mesoporous Nanowires and Their Heterostructure Membranes for Osmotic Energy Conversion, J. Am. Chem. Soc., 2021DOI: 10.1021/jacs.1c00547https://doi.org/10.1021/jacs.1c00547

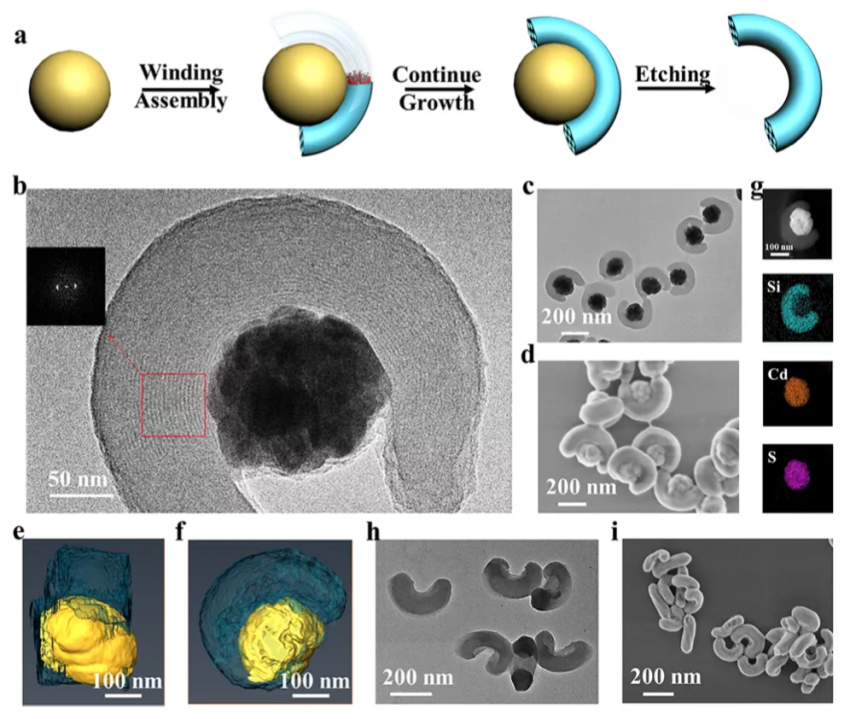

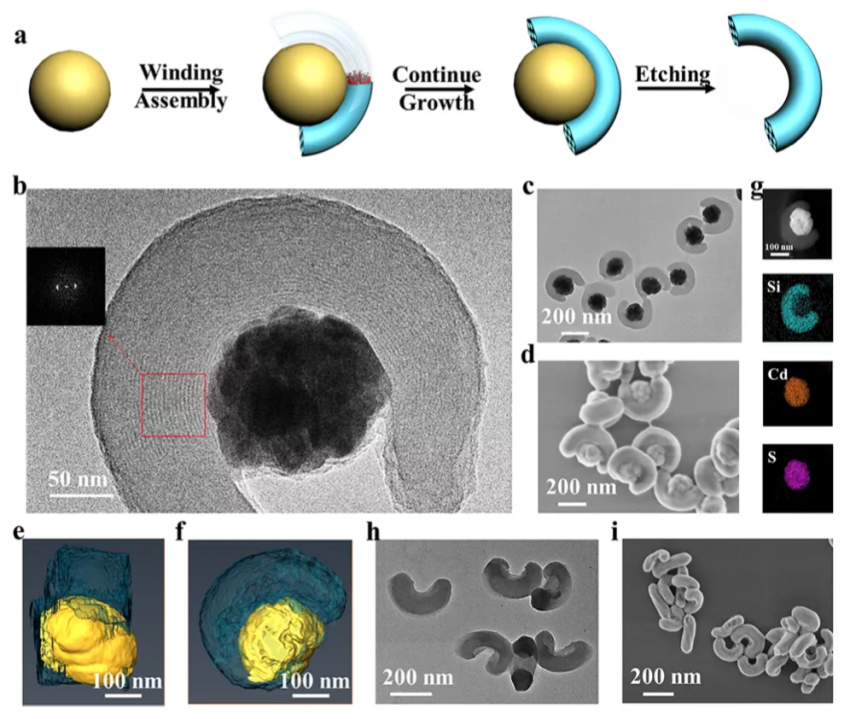

7. 一維介孔材料的表面限域纏繞組裝 | JACS

彎曲和折疊是一維納米材料的重要立體幾何參數,但其精確控制一直是一個巨大的挑戰。近日,復旦大學趙東元院士,李曉民教授報道了一種表面約束纏繞組裝策略來調節均勻的一維介孔SiO2(mSiO2)納米棒的立體結構。基于這種全新的策略,一維mSiO2納米棒可以纏繞在三維預制納米粒子(球形、立方體、六邊形圓盤、紡錘形、棒狀等)的表面。并繼承它們的表面拓撲結構。因此,直徑為50 nm、長度可變的mSiO2納米棒可以彎曲成半徑和弧度可變的弧形,也可以折疊成60、90、120和180°的凸角,折疊時間可控。此外,與傳統的核/殼結構相比,這種纏繞結構導致預制納米顆粒的部分暴露和可獲得性。該功能納米顆粒具有較大的可及表面積,并能與周圍環境進行有效的能量交換。作為概念驗證,制備了由100 nm的CuS納米球和直徑為50 nm的一維mSiO2納米棒纏繞在納米球周圍的具有纏繞結構的CuS&mSiO2納米復合材料。實驗結果表明,由于光熱轉換效率的大大提高(提高了~30%),纏繞結構納米復合材料的光聲成像強度是傳統的核/殼納米結構的4倍。Tiancong Zhao, et al, Surface-Confined Winding Assembly of Mesoporous Nanorods, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c08277https://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c08277

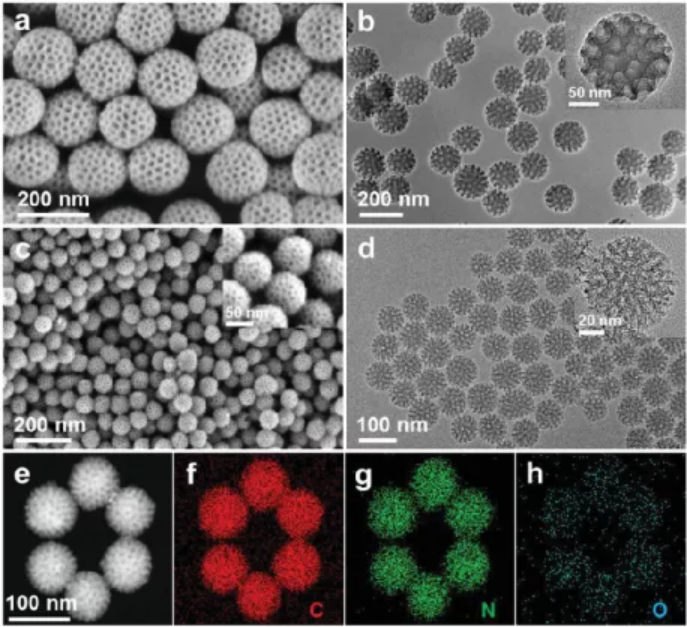

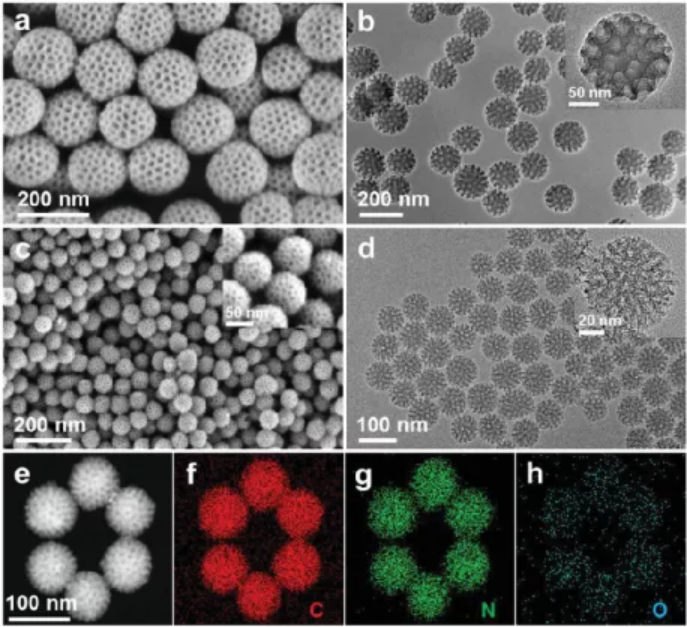

8. 利用三聚氰胺-甲醛樹脂制備的單分散超高氮含量介孔碳納米球 | Small Methods

介孔碳納米球具有高熱穩定性、良好的導電性及較短的傳輸路徑等優點,在催化、吸附和儲能等領域具有廣泛的應用。在碳骨架中引入雜原子,例如氮原子,可以有效提高碳材料自身的物理化學性質。然而,目前所報道的介孔碳納米球的氮含量普遍較低。因此,制備高含氮介孔碳納米球仍然是一項巨大的挑戰。有鑒于此,復旦大學的趙東元院士等人,通過水相乳液聚合自組裝的方法成功合成了超高氮含量(15.6 wt%)的單分散介孔碳納米球。由于在熱解過程中三嗪穩定在共價聚合物網絡中的獨特結構,制備的介孔碳納米球在800℃熱解后仍具有超高的含氮量(可達15.6% wt%),是介孔碳納米球中含氮量最高的。此外,這些單分散的介孔碳納米球具有高表面積(≈883m2 g-1)和大孔徑(≈8.1nm)。作為鈉離子電池的陽極,超高含氮介孔碳納米球具有出眾的倍率性能(在3 A g-1的高電流密度下為117 mAh g-1)和高可逆容量(在0.06 A g-1時為373 mAh g-1),是一種很有前途的能量存儲材料。Dingyi Guo et al. Monodisperse Ultrahigh Nitrogen‐Containing Mesoporous Carbon Nanospheres from Melamine‐Formaldehyde Resin. Small Methods, 2021.DOI: 10.1002/smtd.202001137https://doi.org/10.1002/smtd.202001137除此之外,趙東元院士課題組在孔材料可控合成及其在電化學、催化轉化、生物醫藥、水處理等方面還發表了一系列成果,由于內容較多,在此不一一列出。感興趣的讀者可前往課題組網站學習。http://www.mesogroup.fudan.edu.cn/很多學生發郵件請教他:到底具備什么條件,才能進您的實驗室工作?趙東元回:沒有別的,我唯一的條件就是你要愛科學,要有志于成為一名科學工作者。“科研需要你沉浸,需要你喜歡。能進復旦的學生,無論文科理科,我相信智力全都夠了,剩下的就看你是否真的喜歡。喜歡,就能迸發出無窮的力量。只要沉靜下來去思索,去刨根問底,總有一天會得到回報。”他說。在育人這件事上,趙東元從不為學生設限。平時指導學生科研,他會給個大方向,但不會告訴學生具體怎么去做,鼓勵學生自由探索,后面會經常給予建設性的建議。除了帶研究生之外,趙東元還堅持為本科生上《普通化學》17年。一周兩次課,他幾乎從未缺席,即使前一天還在外地開會,也一定連夜飛回來。“復旦是中國人的品牌。習近平總書記說要把論文寫在祖國大地上,但到底怎么寫在祖國大地上?作為科學家,我認為科學無國界,但科學家有自己的祖國和文化。尤其是基礎科研人員,應該在更多的研究領域用中國人的名字命名,來弘揚中國人的自信。”趙東元期待著,未來有越來越多中國人的名字,出現在學生們的教科書上。

趙東元,男,漢族,1963年6月出生于遼寧沈陽,物理化學家,中國科學院院士 、第三世界科學院院士,復旦大學化學系教授、博士生導師 ,復旦大學先進材料實驗室主任 。現任復旦大學黨委常委、統戰部部長。趙東元教授1999年入選國家教育部“跨世紀優秀人才計劃”,2000年獲得“國家基金委杰出青年”稱號和教育部陳香梅教育基金第二屆優秀教師獎;2002年獲上海市科協首屆科技英才和上海市自然科學牡丹獎;2004年在獲得中國科協中國青年科技獎同時,他以課題“有序排列的納米多孔材料的合成與組裝”的第一完成人獲得了國家自然科學二等獎;2005年獲杜邦獎(DuPont Young Professor Award)和全國勞動模范稱號;2006年入選“新世紀百千萬人才工程”國家級人選。2005年作為學術帶頭人獲得國家自然科學基金委員會創新研究群體基金 ;2006年入選新世紀百千萬人才工程國家級人選;2007年當選為中國科學院院士;2010年當選為第三世界科學院院士;2017年獲得第一屆中國分子篩成就獎 ;2021年11月,獲國家自然科學獎一等獎。(注:以上簡介及文中海報整理自復旦大學官網及趙東元院士課題組網站)