第一作者:Bin Zhu, Wei Li

通訊作者:朱嘉,范汕洄

通訊單位:南京大學,斯坦福大學

研究背景

低能耗對于可持續發展至關重要。用于人體舒適的溫度調節往往需要消耗大量的能量,因此,人們目前大量的研究工作都致力于開發無需任何能量消耗就能冷卻人體的被動個人熱管理技術。盡管先前人們已經提出了各種冷卻紡織品設計,然而尚無法實現基于紡織品的日間輻射冷卻到低于環境溫度。蠶絲是一種由蛾毛蟲制成的天然蛋白質織物,以其閃閃發光的外觀和皮膚上的涼爽舒適感而聞名。

最近的研究顯示,絲的光學特性源于其分層微結構,這為研究人員探索日間輻射冷卻提供了一個極具前景的方向。然而,蛋白質在紫外線區域的固有吸收阻止了天然絲綢在陽光下實現凈冷卻。

成果簡介

近日,南京大學朱嘉教授,斯坦福大學范汕洄教授報道了通過分子鍵合設計和可擴展的偶聯劑輔助浸漬鍍膜方法進行絲綢的納米加工,所加工的納米絲成功實現了亞環境日間輻射冷卻。

在陽光直射(峰值太陽輻照度>900 W·m-2)下,研究人員觀察到獨立納米絲的溫度低于環境溫度約3.5 °C(環境溫度為35 °C)。此外,與天然絲相比,涂有納米加工絲的模擬皮膚的溫度降低了8 °C。在不影響其穿著和舒適性的情況下,實現了納米處理真絲的亞環境日間輻射冷卻。

這種通過可伸縮納米加工技術定制天然織物的策略為實現溫度調節材料開辟了新的途徑,并為可持續能源提供了一種創新的方式。

要點1:納米絲設計

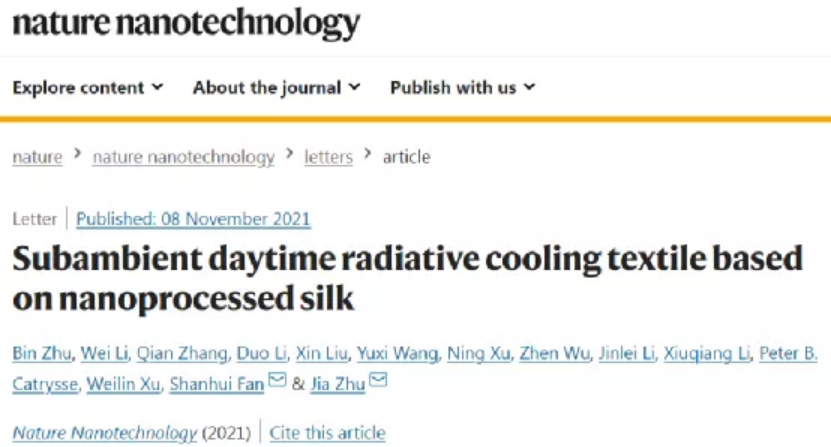

天然絲綢由于其蛋白質成分,在紫外線(UV)區顯示出高吸收率(圖1a, b)。因此,在太陽光波長范圍(0.3-2.5 μm)的總反射率只有86%(圖1c),這從根本上阻止了它在白天的陽光下實現凈制冷功率或亞環境溫度。因此,為了開發用于亞環境日間輻射冷卻的絲織物,需要開發一種工藝來提高絲織物在UV波長范圍內的反射率,而不會對其熱發射性能產生負面作用。此外,加工還需要保持其優異的耐磨性。基于此,首先,這個過程不應該破壞絲綢固有的層次結構和獨特的成分,這些結構和獨特的成分從根本上與絲綢的光學特性有關。其次,導濕和透氣等特性對于織物的舒適性至關重要,因此需要保留。此外,處理后的亞環境日間輻射冷卻性能需要耐用,即使在穿戴、扭曲和洗滌之后也是如此。最后,處理過程需要與大規模織物制造技術兼容。

為滿足上述要求,研究人員通過一種可伸縮的偶聯劑輔助浸漬鍍膜的方法對真絲進行處理,并在陽光下顯示出正的凈冷卻性能(圖1d)。這種納米加工保持了絲綢的穿著性能。此外,為了提高在紫外波段的反射率,使用偶聯劑通過分子鍵合策略將具有高折射率的無機氧化物納米顆粒結合到絲綢上(圖1e)。此外,可見光-近紅外波段的反射率也得到了提高,絲綢在整個太陽光譜中的總反射率可以達到大約95%(圖1f)。

圖1. 納米絲的日間輻射冷卻設計。

要點2:制備與表征

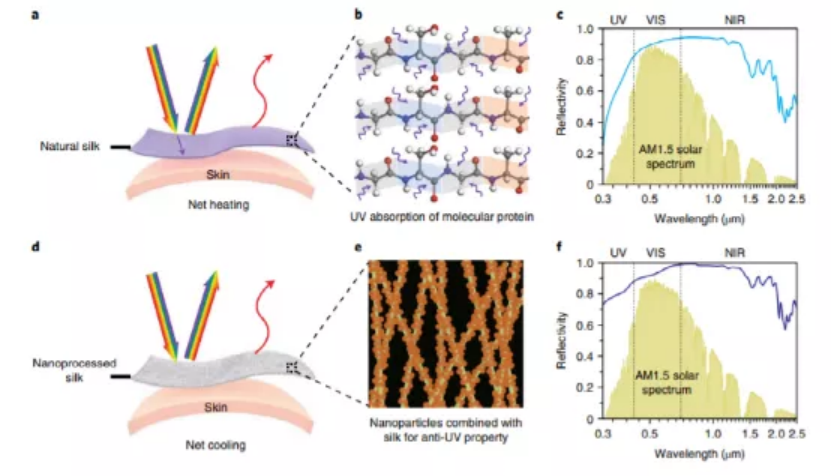

研究人員使用Mie散射理論計算了Al2O3顆粒在紫外光譜上的散射效率與顆粒大小的函數關系。如圖2a所示,對于粒徑在250到350 nm之間的粒子,可以在UV波長范圍內實現強散射。另一方面,在對熱發射很重要的MIR波長范圍內,將這種納米傀儡加入絲綢中不會影響絲綢的低反射率和高發射率。因此,在隨后的實驗中使用了尺寸約為300 nm的Al2O3納米顆粒。

接下來,在不影響絲綢其他性能的情況下,選擇鈦酸四丁酯(TT)作為偶聯劑,將Al2O3顆粒與絲綢連接起來,將Al2O3顆粒附著在絲綢上。研究發現,TT能與Al2O3表面的羥基形成氫鍵,減少Al2O3顆粒的團聚。同時,TT能與蠶絲中的氨基酸形成較強的共價鍵。因此,通過這種分子鍵設計策略,Al2O3顆粒與絲綢之間形成了強鍵和良好的粘附性(圖2b)。傅立葉變換紅外光譜(FTIR)和X射線光電子能譜(XPS)分析顯示,絲綢纖維與Al2O3顆粒偶聯后組成保持不變(圖2c, d)。

研究人員制造了一塊經過納米加工的機織絲織物(圖2e),SEM圖像清楚地顯示了Al2O3納米顆粒在絲綢上的均勻分布(圖2f)。進一步的,為了驗證納米Al2O3顆粒與蠶絲纖維的粘附性,對納米處理后的絲織物進行拉伸、彎曲和加捻變形(圖2g)。當織物彎曲和扭曲時,沒有一粒Al2O3納米顆粒從絲綢上脫落。研究還發現,經過1000次動態加捻后的納米絲綢的反射率與原始樣品的反射率相似。因此,TT的加入對于增加納米Al2O3顆粒與絲綢之間的粘附性以及確保納米絲綢在穿著時具有良好的耐用性至關重要。

圖2. 納米絲的制備與表征。

要點3:性能測試

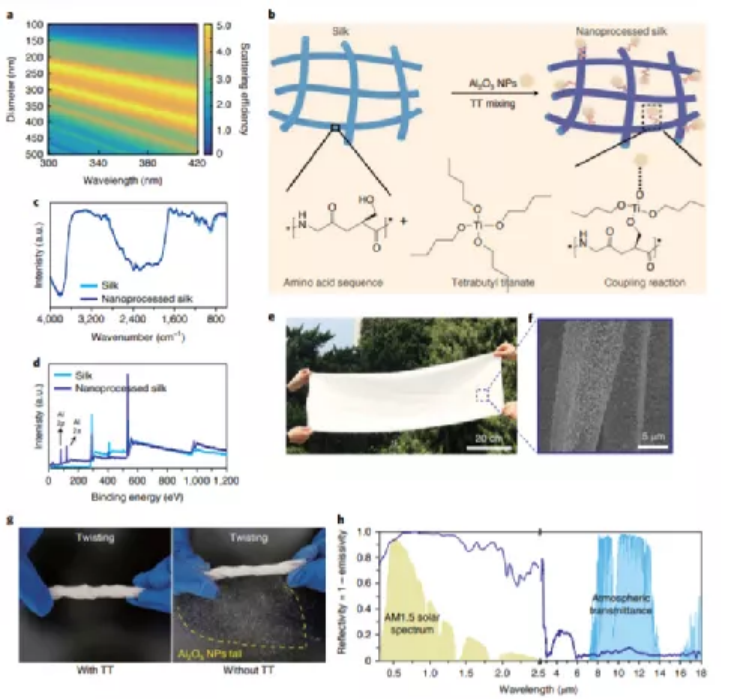

研究人員選擇一個晴朗的日子里,對天然絲和納米加工絲進行了22 h的連續輻射冷卻測試。將納米絲和天然絲的樣品并排放在兩個類似的外殼中,同時測量樣品的溫度,以及空氣溫度和太陽輻照度(圖3 a, b)。結果顯示,雖然天然蠶絲的溫度在夜間由于其熱釋放而低于環境溫度,但在白天(上午9點到下午5點),絲綢的溫度低于環境溫度。在陽光下,由于太陽加熱,其溫度通常高于環境溫度(圖3c)。相比之下,納米絲的溫度在白天和晚上都一直低于環境溫度。即使在上午11點這段時間。到下午3點,當太陽輻照度超過800 W m-2時,納米絲的平均溫度仍比環境空氣溫度低約3.5 °C(圖3d)。這些結果突出了納米加工對于實現蠶絲亞環境日間輻射冷卻的重要性。

圖3. 天然絲和納米絲輻射冷卻性能測試。

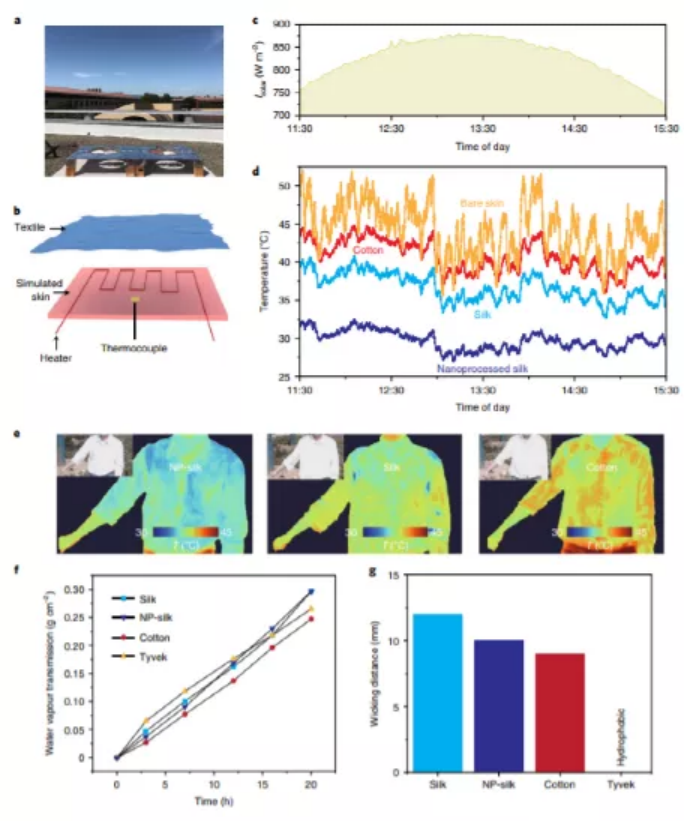

研究人員還測試了蠶絲在陽光下覆蓋模擬皮膚時的冷卻性能(圖4a)。模擬皮膚由硅橡膠絕緣柔性加熱器組成。在輸入功率恒定的情況下,皮膚溫度由熱量的散失方式決定(圖4b)。結果顯示,當用納米絲覆蓋時,皮膚的溫度分別比用天然絲或棉花覆蓋或未覆蓋的皮膚低約8 °C、12.5 °C和19 °C(圖4c, d)。圖4e顯示了在中國南京晴朗的天空下,一名穿著三種不同紡織品制成的服裝的人的紅外圖像,環境溫度約為37 °C。圖像顯示,納米絲綢的外表面溫度低于天然絲綢和棉花的外表面溫度。因此,它會給人一種更涼爽的感覺。以上結果顯示了納米絲具有優異的冷卻性能,這是由于其增強的太陽反射(特別是其抗紫外線性能)和其固有的熱輻射性能的結合,后者可以最大限度地減少熱輸入,而這些性能不受納米處理的影響。

除了輻射冷卻特性外,檢測與人體舒適性相關的其他指標也具有重要意義。為此,使用了棉花和特衛強(一種廣泛使用的商用纖維聚乙烯(PE)紡織品)進行比較。結果顯示,納米加工絲的水蒸氣透過率(WVTR)與天然絲和特衛強相似,略高于棉花(圖4f)。此外,在所有的天然紡織品中,蠶絲因其良好的親水性而表現出最高的排汗率。在Al2O3納米顆粒的覆蓋下,蠶絲的芯吸距離仍為10 mm,可與天然蠶絲媲美(圖4g)。這些結果表明,納米Al2O3涂層使蠶絲織物保持了良好的穿著性能。此外,通過水洗和日光干燥測試了納米加工絲織物的耐洗性。經過一定時間的洗滌和烘干后,納米加工絲織物保持不變。

圖4. 耐磨損納米絲的熱測量及其耐磨性能。

小結

天然蠶絲在紫外光波段的強吸收使其無法實現亞環境輻射冷卻性能。這項研究表明,通過分子鍵合設計策略和可伸縮的浸漬涂層方法,納米加工的蠶絲可以在白天達到低于環境溫度約3.5 °C,當覆蓋模擬皮膚時,可以在陽光下實現約8 °C的皮膚溫度降低,舒適性和穿著性能與天然蠶絲相似。在陽光下實現的亞環境輻射降溫效果意味著,當皮膚直接暴露在環境溫度下時,與這種納米加工絲接觸時,皮膚具有同樣的降溫感覺。

這種通過方便和可擴展的過程量身定做天然材料的策略,不僅可以為個人熱管理提供一種可持續的節能方法,還可以為被動冷卻材料和設備的開發提供新的途徑,以降低能耗。

參考文獻

Zhu, B., Li, W., Zhang, Q. et al. Subambient daytime radiative cooling textile based on nanoprocessed silk. Nat. Nanotechnol. (2021)

DOI:10.1038/s41565-021-00987-0

https://doi.org/10.1038/s41565-021-00987-0