水是自然界大多數生物生存的必要條件,而動植物王國存在著諸多奇妙的浸潤現象。仿生微納米材料浸潤性相關研究,是近年來以我國為首在全世界范圍內的前沿熱點之一,涉及跨領域、交叉領域:生物研究學者探索揭露生物材料的特殊浸潤現象;材料、化學、機械等相關領域研究通過表征分析材料表面的微納米結構、化學組成等來進行仿生材料的設計與合成制備,并探索其在水利、能源、醫藥、環境等領域的應用。近日,英國帝國理工學院的李明、李昶等人在Matter、IMR等期刊發表了多篇綜述。

1. International Materials Reviews: 效仿自然界的超浸潤/粘附策略

本文系統地綜述了相關仿生微納米超浸潤研究,涵蓋研究發展歷程、基礎理論、自然界特殊微納米結構浸潤/粘附界面舉例、制備微納米超浸潤界面的方法、微納米超浸潤界面材料的應用及展望等。不僅包括空氣環境中的超浸潤研究,還涵蓋了水下環境中相關研究進展,對特殊微納米結構上的液滴粘附、輸運等行為給出了新的總結。

本文看點:

1) 對自然界超浸潤界面進行了分類總結。如圖1所示,圖中每個例子均可代表一種仿生超浸潤策略(如利用特殊微納米結構或利用特殊表面化學組成等實現其性質);尤其對相似浸潤性但不同粘附性的界面進行了重新歸類,不同顏色標簽分別對應超疏水低粘附表面、超疏水高黏附表面、超疏水各向異性表面、水下超疏油低粘附界面。

圖1. 自然界超浸潤界面 (a-h)空氣中超浸潤(i-l)水下超浸潤。

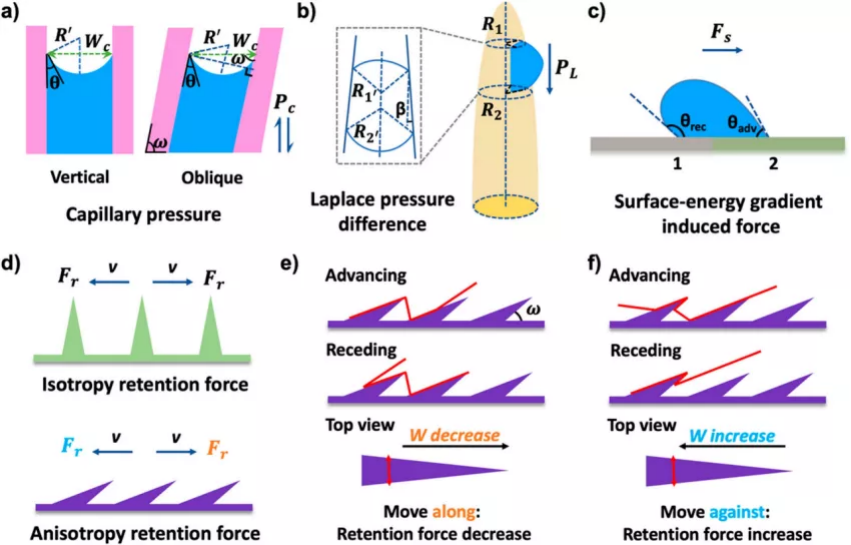

2) 文章基礎理論部分總結分析了一些典型的微納米結構上的液滴受力及浸潤行為,如圖2所示。例如,具體分析了微納米溝槽結構可導致毛細壓作用,幾何梯度結構可導致Laplace壓差作用,Janus界面、異質結構等可產生表面能梯度作用力,斜角微納米陣列、重入結構等非對稱結構上的非對稱粘滯阻力可導致界面浸潤或液滴運動的各向異性。這些由微納米結構導致的作用力對于界面上液滴的粘附性、液滴運動行為產生重要影響。

圖2. 特殊微納米結構上的液滴受力及浸潤行為。

Ming Li, Chang Li*, et al. Mimicking Nature to Control Bio-Material Surface Wetting and Adhesion. International Materials Reviews, 2021.

DOI: 10.1080/09506608.2021.1995112

https://doi.org/10.1080/09506608.2021.1995112

2. Journal of the Royal Society Interface: 仿生刺激響應界面的可控浸潤/粘附

仿生刺激響應智能界面是近幾年來仿生超浸潤領域的研發熱點之一,研究內容及相關報道也十分有趣。本文按照不同的響應分類,內容涵蓋空氣中、水下環境的相關研究進展,并總結概括了設計不同響應性智能界面的策略。

本文看點:

1) 詳細舉例介紹了相關智能界面的設計并展示了其性能,響應涉及:機械伸縮響應、磁響應、光/紫外光響應、電/電壓/電勢響應、溫度/熱響應、濕度響應、pH響應。

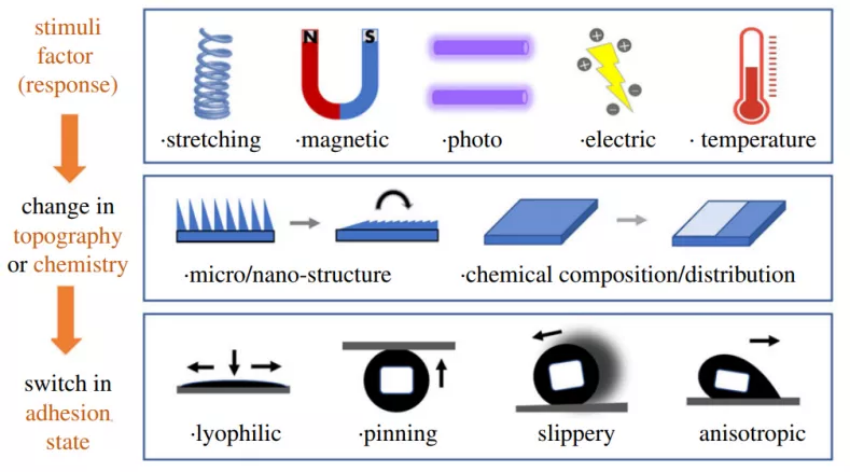

2) 每一種特定響應都分別總結了策略,即如何利用改變特定響應中的參數,使界面的微納米結構或化學組成/分布發生變化,從而操控界面粘附狀態和液滴行為(圖3)。例如,可實現滾動角隨著接觸角的變化而變化,或接觸角變化而滾動角不變,或接觸角不變而滾動角變化。

圖3. 仿生刺激響應界面的可控浸潤/粘附。

Chang Li*, Ming Li*, et al. Stimuli-responsive surfaces for switchable wettability and adhesion. Journal of the Royal Society Interface, 2021, 18: 20210162.

DOI: 10.1098/rsif.2021.0162

https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0162

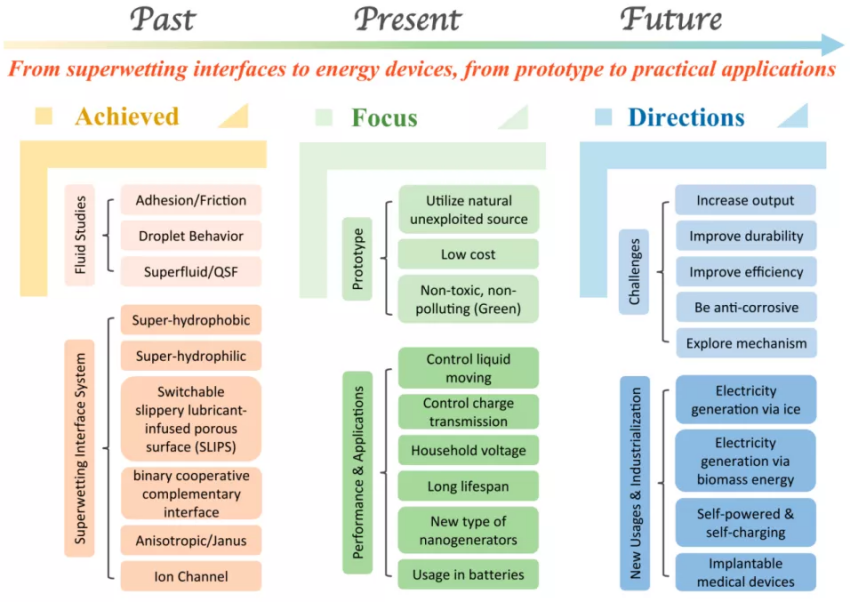

3. Matter: 基于仿生超浸潤界面的能量轉換

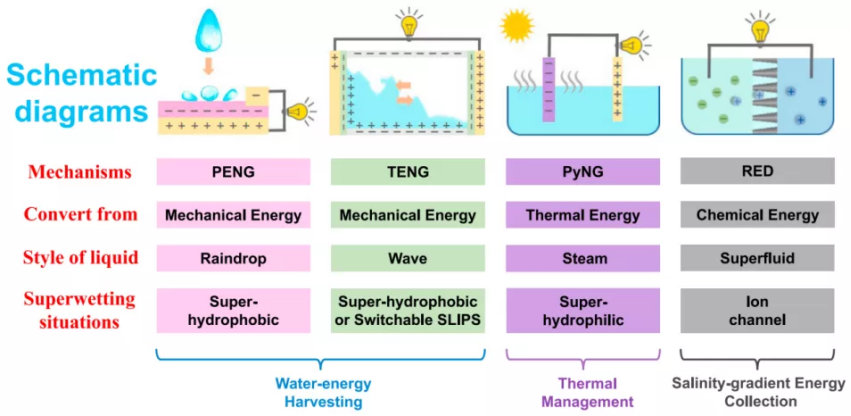

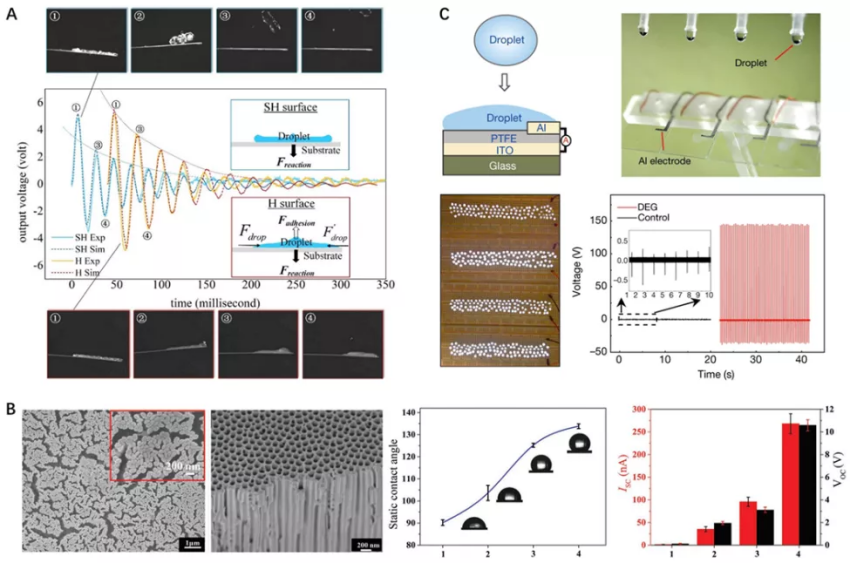

利用微納米超浸潤材料的一些特殊性質,研究人員可對現有功能材料的性能進行優化,或開發新的功能材料。在電池、能源儲運/轉化等研究領域,將功能材料與微納米超浸潤界面結合,是近5年來全新的研究趨勢和熱點之一。 如圖4所示,本文綜述了超浸潤界面在能源領域的應用,包括各種納米發電機(PENG、TENG、PyNG),離子通道鹽差發電等。

圖4. 超浸潤界面在能源領域的應用。

本文看點:

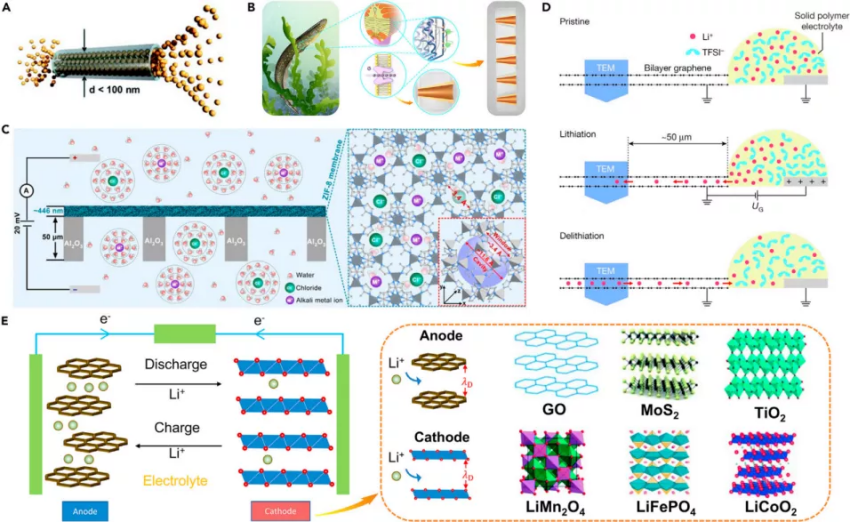

1) 將微納米超浸潤領域最新提出的相關具有重要意義的概念進行了解釋說明,如介紹了二元協同界面材料,詳細介紹了量子限域超流體及其應用(圖5)。

圖5. 量子限域超流體及其應用。

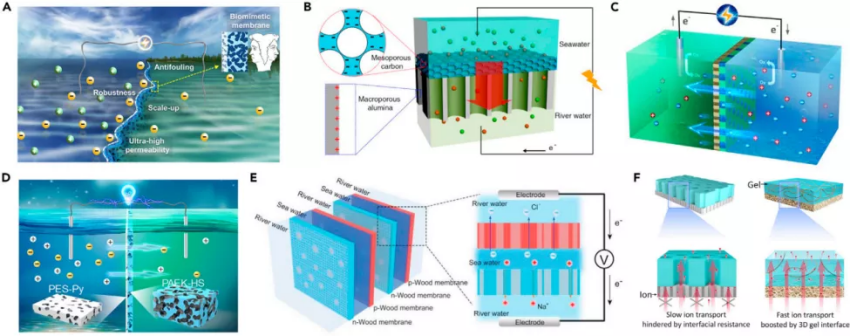

2) 重點總結介紹了幾種新穎的固-液納米發電機(圖6),如壓電納米發電機、摩擦電納米發電機、熱釋電納米發電機;還介紹了利用離子通道收集鹽差能發電(圖7)。涉及高分子材料、半導體、碳材料等具有相應介電效應的材料作為基底;利用相應效應發電時可借助自然界中難以被利用的水資源及其能量或其他綠色能源,如雨滴滴落的動能、水流波浪的能量、海水與河水的鹽差能、太陽能等。

圖6. 基于超浸潤界面的水能收集-納米發電機。

圖7. 利用離子通道收集鹽差能發電。

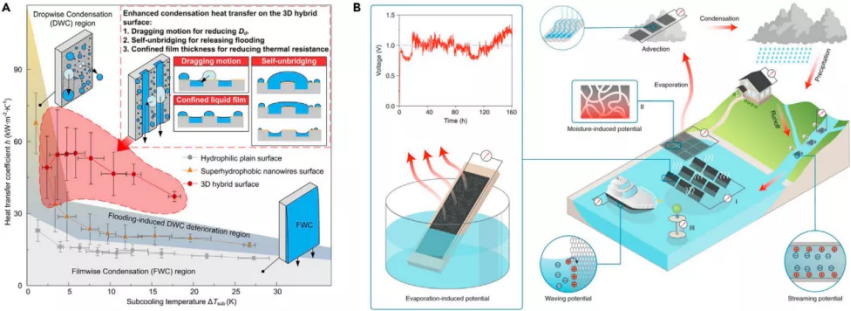

3) 還簡要介紹了微納米超浸潤界面在熱量轉移(圖8A)、太陽能蒸汽(圖8B)、電池等其他能源領域的新興應用。

圖8. 基于超浸潤界面的熱相關應用。

4) 站在微納米超浸潤材料研究者角度,評述相關材料在其他應用領域發展,可能獲得獨到見解。展望部分指出,一些研究僅采用簡單的超浸潤設計(如超親水、超疏水)就可使相關功能顯著提升,進一步研究可嘗試浸潤性或微納米結構設計更為精妙的表面,如各向異性/梯度浸潤性表面、刺激響應表面等。此外,相關發電研究主要基于操控水滴行為,事實上在微納米超浸潤材料已實現操控冰的行為,如防覆冰材料相關研究可實現操控結冰、控制冰液滴運動等。自然界的水資源最大量未被開發的其實是以冰的形式,可嘗試研究操控冰滴發電。

Ming Li*, Chang Li*, et al. Energy conversion based on bio-inspired superwetting interfaces. Matter 2021, 4(11), 3400-3414.

DOI: 10.1016/j.matt.2021.09.018

https://authors.elsevier.com/c/1e0ie_wvImiLjl (期刊授權作者開放分享鏈接,2021.11.4-12.23有效)

通訊作者簡介:

李昶 博士,英國帝國理工學院,機械工程系,師從Bamber Blackman教授,主要研究方向為材料表面浸潤與粘附性,包括復合材料粘接前表面預處理及其微納米形貌、浸潤性表征等。2019年碩士畢業于北京航空航天大學,碩士期間師從鄭詠梅教授研究仿生超浸潤微納米界面材料。

李明 博士,英國帝國理工學院,材料系,先進結構陶瓷中心,師從Eduardo Saiz教授,帝國理工“校長學者”團隊成員。目前的研究涵蓋材料化學的許多領域,包括智能軟物質的構造(超分子聚合物和凝膠,自組裝聚合物納米結構)以及具有戰略意義的智能界面材料(多級響應的界面,特殊浸潤性功能界面)。

聯系方式 (獲取原文、學術交流):

李昶 國內郵箱:hamster@188.com 微信:LC348446764