1. Acc. Chem. Res.: 用于可充電儲能的多功能氧化還原活性有機材料

隨著對儲能系統需求的不斷增加和隨后的大規模生產,迫切需要開發不僅具有更好的電化學性能,而且具有更好的環境友好性和低生產成本等可持續發展特性的電池。到目前為止,從便攜式鋰離子電池(如鈷和鎳)到大規模氧化還原流電池(如釩),能源存儲設備中集中使用的都是稀有的過渡金屬。為了實現可持續的電池化學,正在努力將這些系統中的過渡金屬基電極材料替換為氧化還原活性有機材料 (ROM)。大多數ROM由地球上豐富的元素(如碳、氮、氧、硫)組成,因此受資源約束較少,并且它們的生產不需要高耗能過程。此外,有機化合物的結構多樣性和化學可調性使它們對未來儲能系統的多功能設計更具吸引力。因此,及時開發基于 ROM 的高性能電極將加速從當前資源有限的電池化學向更可持續的能源解決方案的轉變。

有鑒于此,韓國首爾大學Kisuk Kang教授等人,概述了在各種電池系統中使用和開發ROM作為高性能活性材料的努力。

本文要點:

1)從模擬生物代謝中攜帶能量的分子的新 ROM 設計到化學修飾以定制特定電池系統的特性,將引入多種方法。例如,ROM的分子重新設計可以通過取代氧化還原中心的雜原子來進行,這導致通過誘導效應增強氧化還原電位。或者,通過去除氧化還原惰性官能團來定制 ROM 分子會從而降低分子量,從而增加比容量。

2)ROM 的內在局限性,例如低導電性和溶解性,已受到廣泛審查。然而,它們可以通過包括分子間融合和/或與導電支架的納米級雜交在內的努力來部分解決。另一方面,ROM 的這種有問題的溶解性質使它們對一些新的電池配置具有吸引力,例如采用液態活性材料的氧化還原液流電池。

3)研究發現,ROM 的高溶解度和穩定性有利于提高液流電池的能量密度和循環穩定性,這可以通過 ROM 的化學改性進一步優化。除了活性材料的作用外,ROM 的氧化還原活性也使其能夠用作催化劑以促進金屬-空氣電池中的電極反應。ROM 的氧化還原能力經常被證明在基于溶液的氧化還原介質中是有效的,該介質有助于金屬-空氣電池的充電和放電反應。

Giyun Kwon et al. Versatile Redox-Active Organic Materials for Rechargeable Energy Storage. Acc. Chem. Res., 2021.

DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00590

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00590

2. Acc. Chem. Res.: 活性催化劑在實際工作條件中的研究

即使在過去至少100年的商業活動之后,對(異質)催化領域的研究仍然活躍,無論是在學術界還是在工業界。其中一個原因是,在日常生活中使用的所有化學物質和材料中,大約90%是使用催化生產的。2020年,全球催化劑市場規模達到350億美元,并仍在逐年穩步增長。此外,催化劑將成為向可持續能源過渡的驅動力。然而,即使經過了100年的研究,仍然沒有達到從理性設計而不是從試驗和錯誤來開發催化劑的圣杯。這主要有兩個原因,即學術研究和實際催化之間的兩個所謂“差距”。第一個是“壓力差距”,表示超高真空實驗室條件與工業催化大氣壓(及更高)之間的壓力差為 13 個數量級。第二個是“材料差距”,表明學術研究的單晶模型催化劑與真實催化劑之間的復雜性差異,真實催化劑由載體、促進劑、填料和粘合劑上的金屬納米粒子組成。

有鑒于此,萊頓大學Irene M. N. Groot等人,討論了萊頓大學最近的進展,以進一步加深對(近)原子尺度的多相催化的基本理解,專注于彌合壓力差距,縮小材料差距。

本文要點:

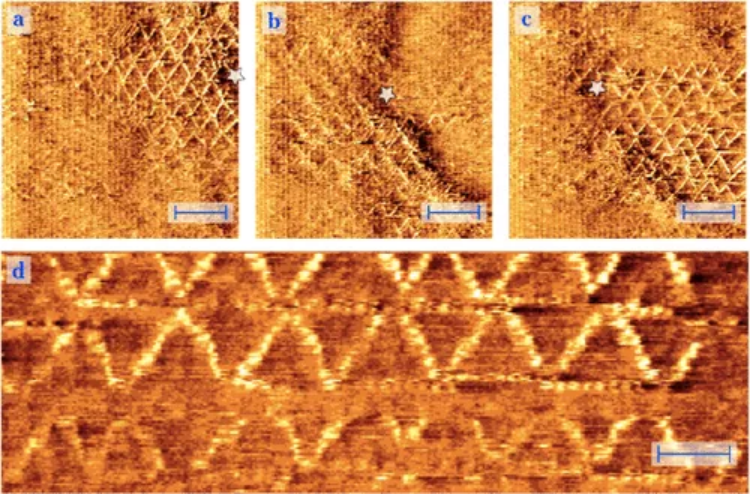

1)在過去的幾年里,開發了最先進的設備,能夠研究化學反應過程中催化劑表面的(近)原子尺度的結構,使用了一些基于表面科學的技術,如掃描隧道顯微鏡,原子力顯微鏡,光學顯微鏡,以及基于x射線的技術(與ESRF合作的表面x射線衍射、掠入射小角度x射線散射和x射線反射率)。

2)在對表面進行成像的同時,可以通過質譜法研究催化劑的性能,能夠將催化劑結構的變化與其活性、選擇性或穩定性聯系起來。雖然目前正在研究許多與工業相關的催化系統,但重點討論了鉑在例如 CO 和 NO 氧化過程中的氧化、鉑上的 NO 還原反應以及石墨烯在液態(熔融)銅上的生長。

Irene M. N. Groot et al. Investigation of Active Catalysts at Work. Acc. Chem. Res., 2021.

DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00429

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00429

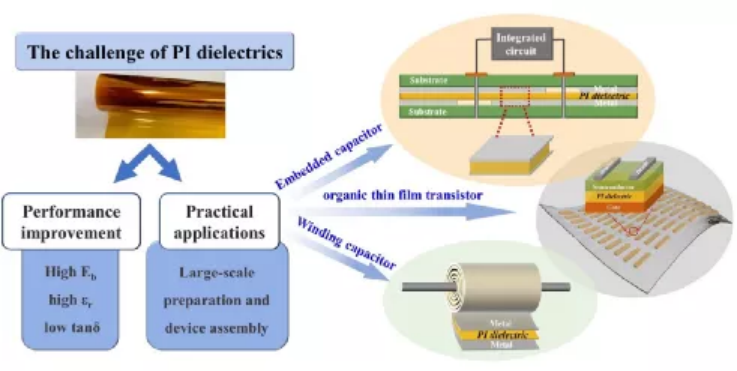

3. EES: 儲能用高溫聚酰亞胺介電材料: 理論、設計、制備與性能

應用于電動汽車、航空航天和地下勘探的介電電容器工作溫度高,需要耐高溫和高能量密度的介電材料。聚酰亞胺 (PI) 被證明是高溫電容器應用的潛在介電材料。

有鑒于此,北京科技大學查俊偉教授、鄭明勝副教授和清華大學黨智敏教授等人,介紹了與耐高溫和儲能特性相關的關鍵參數,并討論了全有機 PI 電介質和 PI 基電介質納米復合材料的最新進展。分析了分子級修飾新型功能性聚苯胺的合成策略,以及納米填料和聚苯胺多層結構的設計工程。最后,系統總結了高溫電容器材料目前面臨的挑戰和未來的發展。

本文要點:

1)近年來,對本征PI及其復合材料儲能性能的研究從宏觀到微觀,特別是高溫下儲能性能的研究不斷加強。PI介質儲能性能改善的重點一直是εr和Eb的提高,但它在能量損失、成本和可加工性方面付出了代價。從基礎研究到大規模應用,它的未來還有很長的路要走。

2)通過回顧以往的工作,展望未來,相信這些策略需要研究人員予以關注。(a)從目前來看,全有機復合材料在實際應用中最有前景。在獲得良好的儲能性能的同時,仍能保持良好的加工性能。(b)那么,PI的合成非常靈活,因此PI的分子結構修飾具有很大的開發潛力。在目前的研究中,本征 PI 電介質的設計和合成基本上集中在如何提高 εr 和 Tg 上。但后期需要更多關注tanδ的問題。(c)與傳統的溶液混合方法相比,核殼結構策略為優化納米復合材料的微觀結構甚至電學性能提供了更多的可能性。設計的聚合物殼和聚合物基體具有相似的化學結構,這對于大大提高納米復合材料的整體性能至關重要。(d)無論多層結構是全有機復合材料還是納米復合材料,都可以通過介質層和絕緣層的組合有效地調節電場分布。在保證較高εr的同時,復合材料能保持良好的絕緣性能,從而提高能量密度。(e)進一步研究應考慮導熱系數對高溫電容器性能的影響。高Tg或Tm不足以保護聚合物免受長時間加熱引起的失效。(f)電容器薄膜的應用需要高質量、低成本、快速的量產技術。實驗室獲得的高性能電容器薄膜應集成到與其潛在應用相關的簡單儲能裝置中,并進行大規模生產。(g)石油和煤炭等不可再生能源的枯竭引起了人們對可再生聚合物材料的廣泛使用的興趣。應擴大對纖維素等生物介電材料的研究。此外,一種受自然啟發的合理結構設計,通過模仿天然材料的結構或特性來提高性能,可能會被證明是一種有效的解決方案。

Xue-Jie Liu,et al. High-Temperature Polyimide Dielectric Materials for Energy Storage: Theory, Design, Preparation and Properties. Energy Environ. Sci., 2021.

DOI: 10.1039/D1EE03186D

https://doi.org/10.1039/D1EE03186D

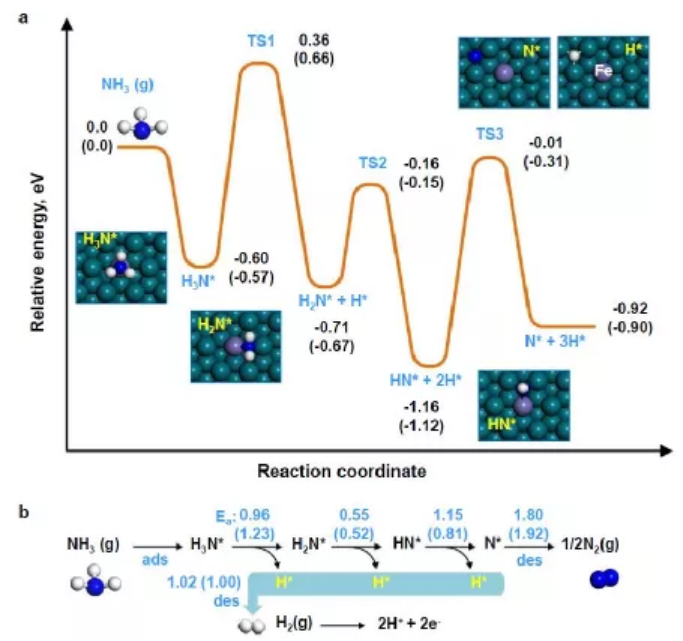

4. EES: 一種用于氨質子陶瓷燃料電池的高效耐用陽極

氨質子陶瓷燃料電池 (PCFC) 具有成為一種高能量密度的高效電源的潛力。然而,現有陽極對氨利用的催化活性不足極大地限制了 PCFC 的性能。有鑒于此,喬治亞理工學院Meilin Liu、華南理工大學陳宇教授和臺灣陽明交通大學yongman Choi等人,報告了一種 Fe 改性的最先進的 Ni 金屬陶瓷陽極,其對氨的利用具有大大增強的活性和耐久性。

本文要點:

1)具有 Fe 裝飾的 Ni-BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3 (Ni-BZCYYb) 陽極的電池表現出優異的性能,在550、600、650和700℃處實現了 0.360、0.723、1.257 和 1.609 Wcm-2 的峰值功率密度,這是以氨為燃料的固體氧化物燃料電池的最高性能。

2)此外,當在 650 ℃ 下以 0.5 A cm-2 的恒定電流密度(或~0.435 Wcm-2 的功率密度)運行時,電池表現出出色的耐用性。

3)Fe 修飾的 Ni/BZCYYb 陽極的優異活性和耐用性歸因于 NH3 吸附強度和 N2 解吸勢壘高度的變化,這一點由基于第一性原理的機理和微動力學模型證實。

總之,該工作為開發用于氨 PCFC 的高效電催化劑提供了寶貴的指導。

Hua Zhang et al. An Efficient and Durable Anode for Ammonia Protonic Ceramic Fuel Cells. Energy Environ. Sci., 2021.

DOI: 10.1039/D1EE02158C

https://doi.org/10.1039/D1EE02158C

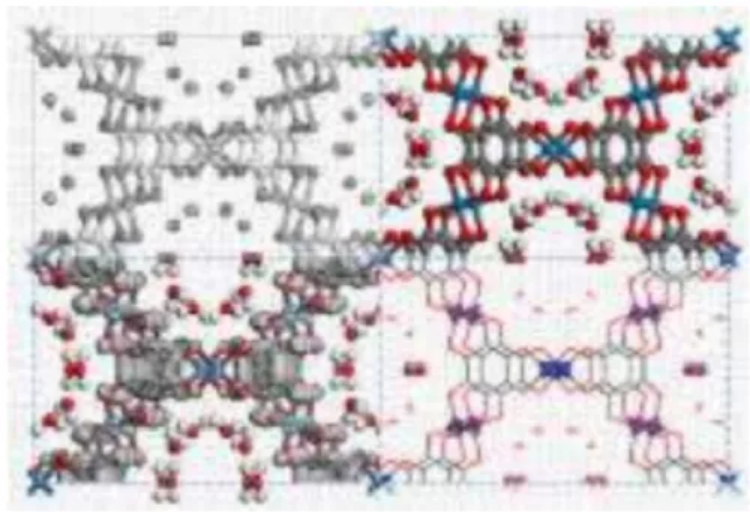

5. Angew:以原子精度揭示層狀導電金屬有機框架的電學和磁學特性

層狀二維(2D)導電金屬有機骨架(MOFs)作為新一代2D材料的出現,給電子、磁性、電催化和儲能等領域提供了新的機會。但是,獲得2D導電MOFs的原子結構目前還具有挑戰性。近日,美國達特茅斯學院Katherine A. Mirica,加州理工學院Hosea M. Nelson等報道了通過亞埃精度的微晶電子衍射對層狀導電MOFs材料Cu3(C6O6)2的結構進行分析。

本文要點:

1)作者首次識別出層狀MOFs材料中不尋常的π堆積相互作用,其特征其特征是由pancake鍵合引起的配體的極短(2.70 ?)緊密堆積。

2)能帶結構分析表明該MOF具有半導體特性,這可能與pancake鍵的局部性質和配體的單線態二聚體的形成有關。

3)Kagomé排列中的Cu(II)自旋主導該MOF的順磁性,導致強烈的幾何磁阻挫。

該工作的報道將為通過開發和操縱不同類型的堆疊力深入研究其他導電框架和二維層狀材料開辟道路。

Zheng Meng, et al. Unraveling the Electrical and Magnetic Properties of Layered Conductive Metal?Organic Framework With Atomic Precision. Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202113569

https://doi.org/10.1002/anie.202113569

6. Angew:一種雙金屬二維MOF用于CO的化學電阻檢測

設計和合成用于檢測和區分一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有毒氣體的便攜式傳感器的新材料對于解決工業化和化石能源經濟面臨的挑戰具有重要意義。在這些氣體中,CO是一種無色、無味、無臭的氣體,很難辨別,全世界一半以上的致命中毒都是CO造成的。盡管人們已經開發了基于中紅外光譜、氣相色譜、電化學和微電子機械系統的CO檢測器,但這些系統仍然存在一定局限性,主要是設備便攜性、相對較高的成本、高功耗和低靈敏度等。與這些技術相比,化學電阻傳感器依賴于材料在與被分析物相互作用時的電導變化,具有簡單、通用、低功耗和成本效益等優點。

基于此,達特茅斯學院Katherine A. Mirica報道了通過基于Cu基鍵整合MPc(M=Co或Ni)的雜雙金屬2D導電MOFs MPc-O8-Cu,展示了一種用于檢測CO 的MOF基化學電阻傳感器。在室溫和0.1 V的低驅動電壓下實現了對濃度為ppm級的CO的有效和可逆檢測,并實現了百萬分之幾的檢測限(LOD)(0.5–3.0 ppm)。

本文要點:

1)MPc-O8-Cu MOFs可以可靠地檢測到50 ppm的CO,這是職業健康與安全評估系列(OSHAS)要求的允許暴露限值。同時,可至少連續7次暴露,并在空氣和潮濕環境中保持CO檢測能力。此外,MPc-O8-Cu MOF還可以區分具有ppm濃度的CO、NO和NO2。

2)漫反射紅外傅里葉變換光譜(DRIFTS),密度泛函理論(DFT)計算,與MPc-(NH)8-Cu和不含MPc的MOF,以及單體MPc類似物的比較實驗結果顯示,Cu節點對CO結合具有重要作用,同時MPc單元在調諧和放大傳感響應中也具有重要作用。

Aylin Aykanat, et al, Bimetallic Two-Dimensional Metal–Organic Frameworks for the Chemiresistive Detection of Carbon Monoxide, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202113665

https://doi.org/10.1002/anie.202113665

7. Angew:一種具有快速選擇性鋰離子傳輸取向的UiO-67 MOF膜

金屬有機骨架(MOF)膜具有高的孔密度和可調的孔徑,如果設計和制備得當,其將在離子分離方面顯示出巨大的應用潛力。基于此,南京大學張煒銘教授,澳大利亞莫納什大學張西旺教授報道了采用PVP改性策略,成功合成了一種沿[022]方向擇優生長的UiO-67薄膜,并實現了超高的單價離子滲透性和選擇性。尤其是鋰離子,在一元陽離子測量體系中,滲透率高達27 mol m?2 h?1,遠高于以往報道的離子分離膜。UiO-67/AAO膜對離子的選擇性順序為:Li+>K+>Na+>>Ca2+>Mg2+,對Li+離子的分離適用于較寬的pH、離子濃度范圍和各種二元離子體系。

本文要點:

1)隨溫度變化的離子電導率實驗和分子動力學模擬表明,不同的離子脫水程度導致離子輸運能壘差異較大,從而導致高的一價/二價陽離子選擇性。

2)UiO-67/AAO膜具有超低的跨膜能壘、定向的孔取向和超高的孔密度,使其具有創紀錄的高鋰離子滲透率。得益于UIO-67納米晶的定向生長,在UIO-67/AAO膜中形成了高度互聯的離子傳輸通道,從而獲得了27.01 mol m?2 h?1的超高Li+滲透率和高達159.4的很好的Li+/Mg2+選擇性。

所采用的MOFs膜合成策略為制備互生性能良好的MOFs膜提供了新的思路,同時也為今后設計高效離子分離膜,特別是鋰離子萃取膜提供了參考。

Rongming Xu, et al, Oriented UiO-67 Metal–Organic Framework Membrane with Fast and Selective Lithium-Ion Transport, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202115443

https://doi.org/10.1002/anie.202115443

8. AM:從金屬有機框架到二維氫氧化物的超快單晶-單晶轉變

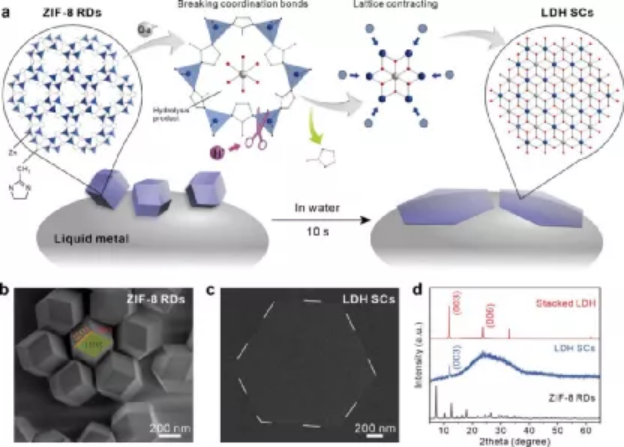

單晶到單晶(SCSC)的轉變在晶體工程中引起了相當大的研究興趣,因為它為創造新材料提供了一個重要平臺。然而,由于化學鍵對晶格應變的耐受性有限,當結構發生劇烈變化時,保持結晶度是一項挑戰。近日,武漢大學Lei Fu,Mengqi Zeng等報道了從有機晶體到無機晶體的SCSC轉變,同時實現了結構、連接性和尺寸的急劇變化。

本文要點:

1)作為范例,沸石咪唑酯骨架-8(ZIF-8)與液態鎵反應后,可以很容易地轉變為二維氫氧化物單晶。

2)有趣的是,氫氧化物的長程有序金屬原子繼承自ZIF-8的有序原子排列,但是二者連通性不同。

3)這種轉變具有良好的通用性和可擴展性,極大地擴展了SCSC轉變的研究范圍,為晶體材料的合成提供了一條新途徑。

Wenjie Wang, et al. Ultrafast Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation from Metal–Organic Framework to 2D Hydroxide. Adv. Mater., 2021

DOI: 10.1002/adma.202106400

https://doi.org/10.1002/adma.202106400

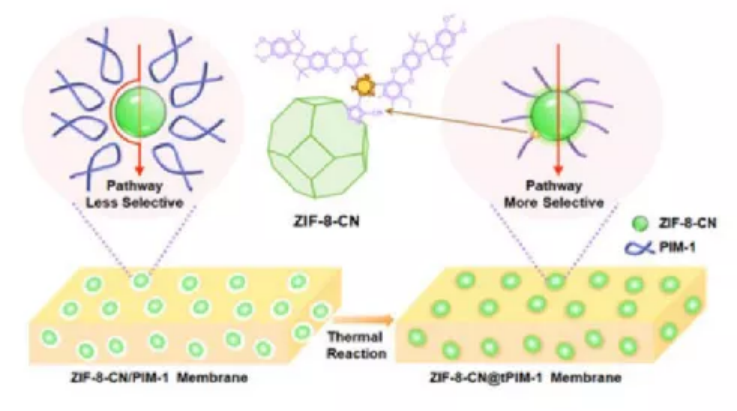

9. AM:共價鍵合ZIF-8雜化膜的優良相容性用于高效的丙烯分離

丙烯(C3H6)是一種重要的低碳烯烴,是石油化工生產聚丙烯彈性體/塑料的主要原料。工業上,主要通過碳氫化合物裂解生產丙烯,在裂解過程中通常會產生丙烯和丙烷(C3H8)的混合物。由于兩種氣體相似的固有物理化學性質,丙烯/丙烷分離成為工業化生產中具有挑戰性的七種化學分離之一。由無機填料和聚合物基質組成的雜化膜-混合基質膜(MMM)結合了無機膜高分離能力和聚合物膜加工靈活性的優點,成為膜領域的重要研究方向。金屬有機骨架(MOF),特別是結構多樣、孔道有序的沸石咪唑骨架(ZIF)是一種優良的填料,可以克服膜分離技術發展中的材料缺陷。

近日,東北師范大學朱廣山教授,Xiaoqin Zou報道了通過采用功能性ZIF-8和PIM-1,通過共價連接策略成功地提高了高效膜丙烯分離的界面相容性。混配合成的ZIF-8-CN與ZIF-8在晶體結構和孔道結構上具有相同的結構,紅外光譜(IR)和核磁共振(NMR)證實了骨架中引入了氰基。

本文要點:

1)研究人員首先制備了ZIF-8-CN納米晶與PIM-1基體的混合基質膜,然后通過熱驅動環化反應將聚合物鏈共價連接到晶體表面,改善了ZIF-8-CN@tPIM-1膜中ZIF-PIM的相相容性。化學結構、力學性能和溶劑溶解性結果揭示了所生成的三嗪環對ZIF-PIM界面強相互作用的影響。

2)實驗結果表明,ZIF-8-CN@tPIM-1膜具有優異的丙烯滲透性能,其C3H6/C3H8選擇性(~28)是純ZIF-8CN/PIM-1(~8)的3倍,C3H6滲透率(~370Barrer)是已報道的ZIF-8混合基質膜中的最高值。

3)研究人員對分離機理進行了探討,發現ZIF-8-CN的高選擇性是由ZIF-8-CN的分子篩分特性決定,高滲透性是由于PIM-1的低輸運阻力所致。

所制備的ZIF-8-CN@tPIM-1膜非常穩定,適用于分離C3H6/C3H8混合物,在石油化工中丙烯與丙烷的實際分離中具有巨大的應用前景。

Ziyang Wang, et al, Covalent-Linking Enabled Superior Compatibility of ZIF-8 Hybrid Membrane for Efficient Propylene Separation, Advanced Materials. 2021

DOI: 10.1002/adma.202104606

https://doi.org/10.1002/adma.202104606

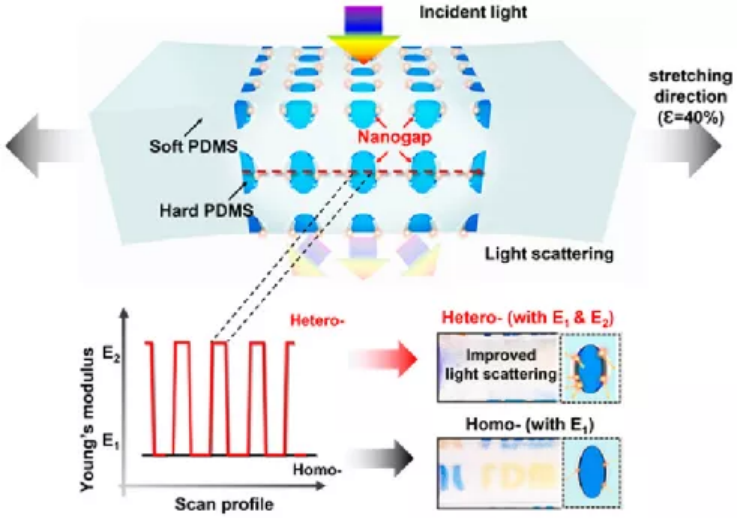

10. ACS Nano:一種交叉三維異質納米復合材料用于高性能機械變色智能膜

能夠進行光學調制的機械變色智能膜在智能窗戶、人造皮膚和偽裝方面具有巨大的應用潛力。然而,基于在低應變下激活的光散射實現高對比度光學調制仍然具有挑戰性。近日,韓國科學技術院Seokwoo Jeon,Jung-Wuk Hong,香港科技大學Jang-Kyo Kim報道了提出了一種在周期性三維(3D)結構中兩個具有弱界面的交叉型聚二甲基硅氧烷相之間引入楊氏模量失配來設計機械致變色散射膜的策略。

本文要點:

1)該納米復合材料的折射率匹配界面提供了93%的高光學透明度。

2)實驗和計算研究表明,3D非均勻性有助于在模失配界面上產生大量納米級的脫粘或“納米隙”,使得在張力下的入射光散射成為可能。異質散射體在15%應變時可獲得大于50%的高透過率對比度,最大對比度可達82%。

3)當用作智能窗戶時,這種薄膜可以有效地擴散透射的陽光,通過消除極亮或極暗的斑點來實現適度的室內照明。此外,在另一種極端情況下,這種具有強結合界面的3D異質設計可以提高機械基團染色納米復合材料的著色敏感度。

這項工作對先進的機械變色智能膜的設計原理提出了見解。

Haomin Chen, et al, Interdigitated Three-Dimensional Heterogeneous Nanocomposites for High Performance Mechanochromic Smart Membranes, ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.1c06403

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06403

11. ACS Nano:一種具有壓敏和濕洗性能的堅韌可逆仿生透明膠帶

為了促進醫療電極和電子光學器件的粘接等新興領域的發展,開發具有高粘合力、高透明度和可重復使用的干膠粘合劑具有重要意義。然而,在一種材料中實現所有這些功能仍然具有挑戰性。基于此,中國石油大學(北京) Jing Lv,廈門大學Weijun Li,倫敦帝國理工學院Ming Li報道了提出了一種受章魚吸盤啟發的壓力敏感型聚氨酯(PU)膠粘劑。這種粘合劑不僅對固體材料和生物組織具有可逆粘附性,而且具有很強的穩定性和高透明度(>90%)。

本文要點:

1)由于PU膠粘劑的粘接強度與施加力相對應,因此可以通過預緊力或壓力來調整粘接。

2)該膠粘劑具有很高的靜態粘合力(120 kPa)和180 °剝離力(~500 N/m),遠遠強于現有的大多數人工干膠。此外,即使在100次粘合?剝離循環后,也能有效地保持粘接強度。

3)由于膠帶依賴于負壓和分子間力的結合,其克服了傳統膠帶去除后留下的膠水殘留帶來的潛在問題。此外,該PU膠粘劑還具有濕式清洗性能,被污染的膠帶經水清洗后可恢復90%~95%的粘接強度。結果表明,通過增加負壓貢獻而設計的微結構膠粘劑可以將高可逆性粘接和長疲勞壽命結合在一起。

Ming Li, et al, A Tough Reversible Biomimetic Transparent Adhesive Tape with Pressure-Sensitive and Wet-Cleaning Properties, ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.1c03882

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c03882

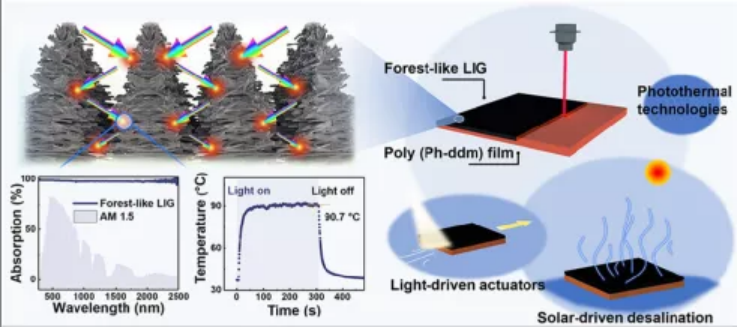

12. ACS Nano:一種具有超高太陽能利用效率的森林狀激光誘導的石墨烯薄膜

為了實現高太陽能利用效率,具有寬帶太陽光吸收和高轉換效率的光熱材料正成為快速發展的研究熱點。近日,受自然界高效利用陽光的森林結構的啟發,中科院寧波材料所Xiaoqing Liu報道了設計并采用簡便、經濟的激光劃線方法制備了一種三維(3D)多孔石墨烯薄膜。

本文要點:

1)所得到的激光誘導石墨烯(LIG),即森林狀石墨烯,具有優異的光吸收和光熱性能,在1次太陽光照射下,其平均吸收率為99.0%,平衡溫度為90.7 ± 0.4 °C。

2)基于這種優異的光熱材料,研究人員設計了一種具有短響應時間、高平均速度以及柔性設計的光驅動致動器。此外,開發了一種具有耐久抗鹽、高太陽能蒸汽轉換效率以及出色耐酸堿性能的界面太陽能海水淡化膜。

這種易于制備、成本低廉的森林狀LIG膜具有先進的光熱性能和靈活的加工性能,在光熱技術中具有極高的實用價值。

Yunyan Peng, et al, Forest-like Laser-Induced Graphene Film with Ultrahigh Solar Energy Utilization Efficiency, ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.1c06277

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06277