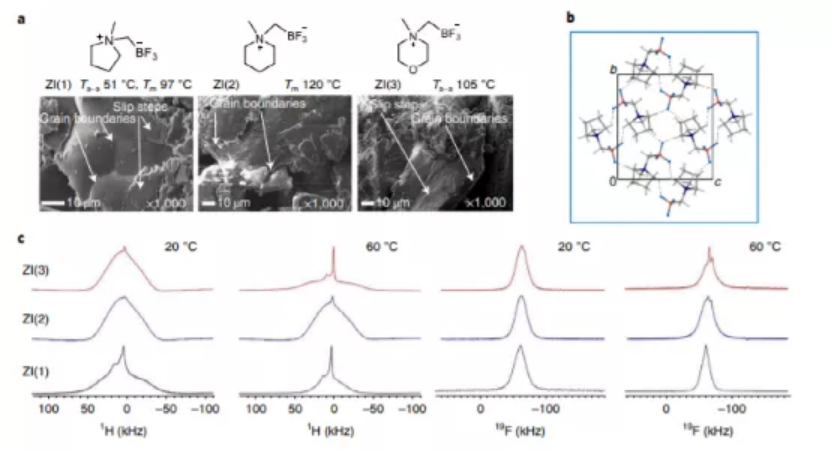

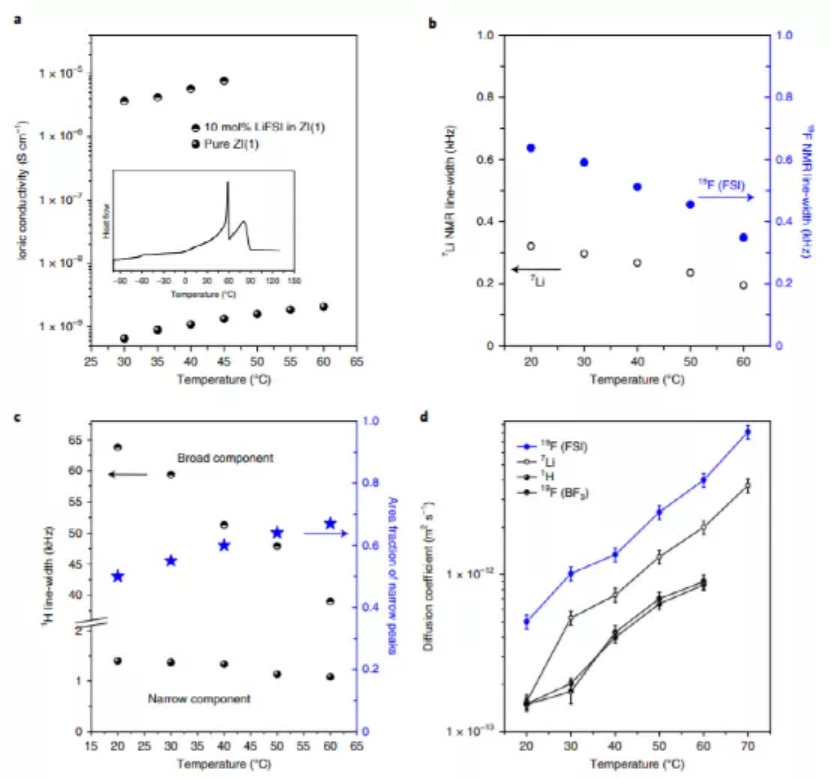

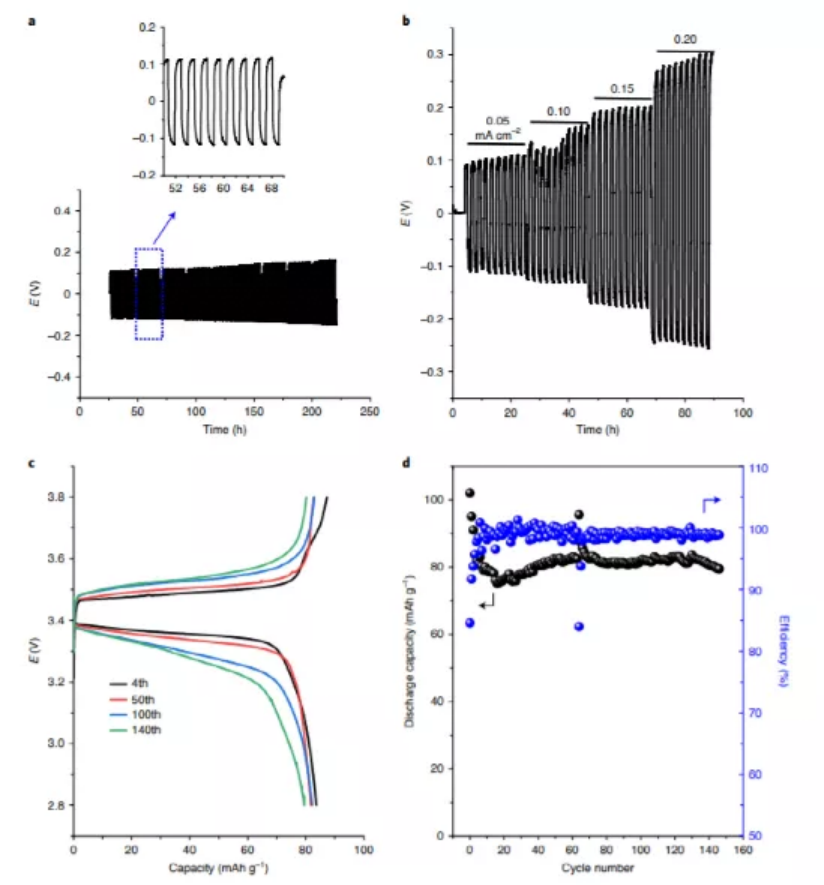

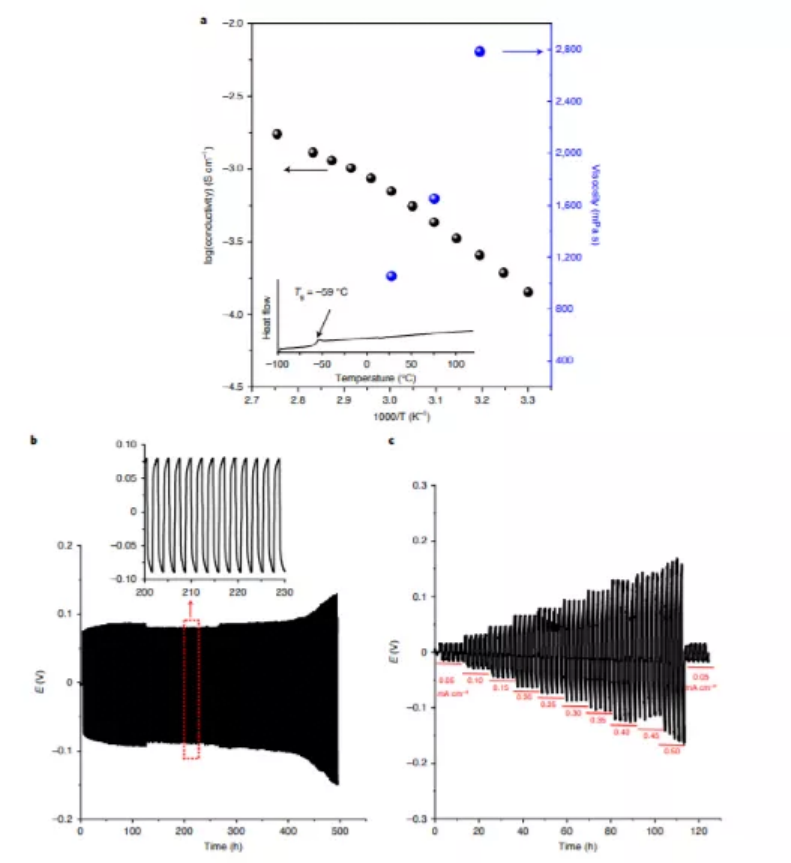

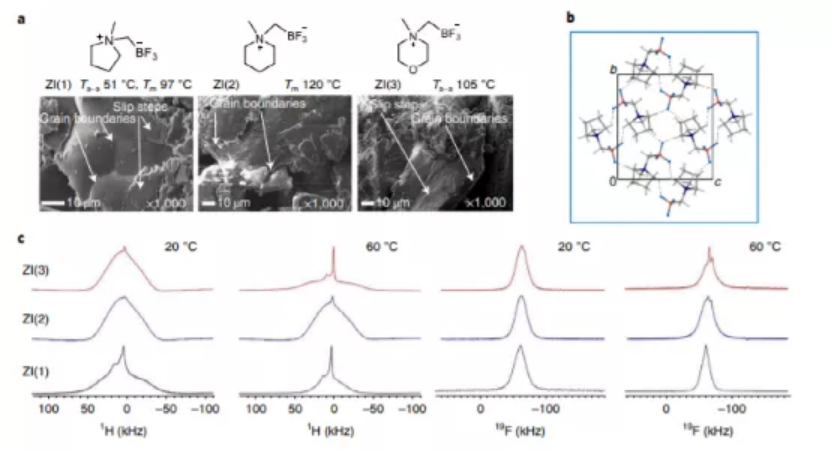

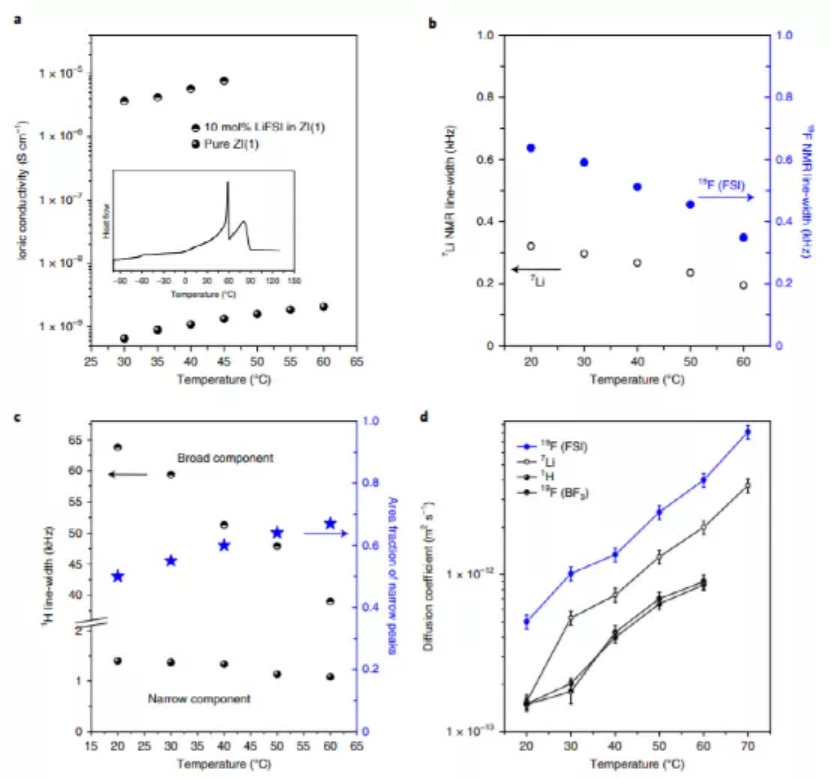

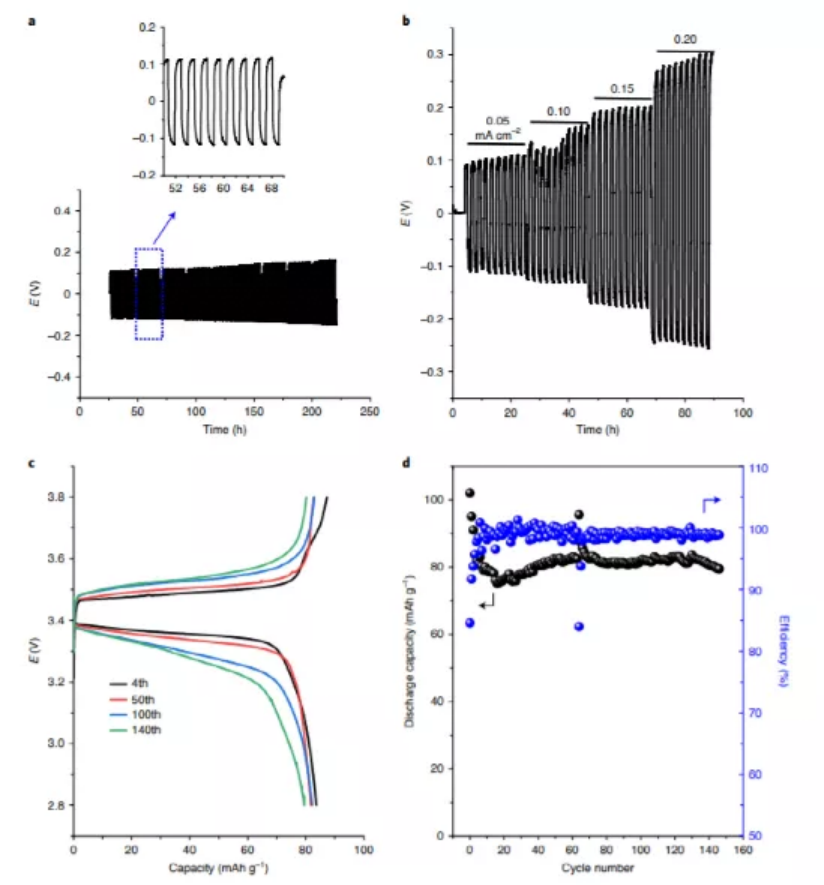

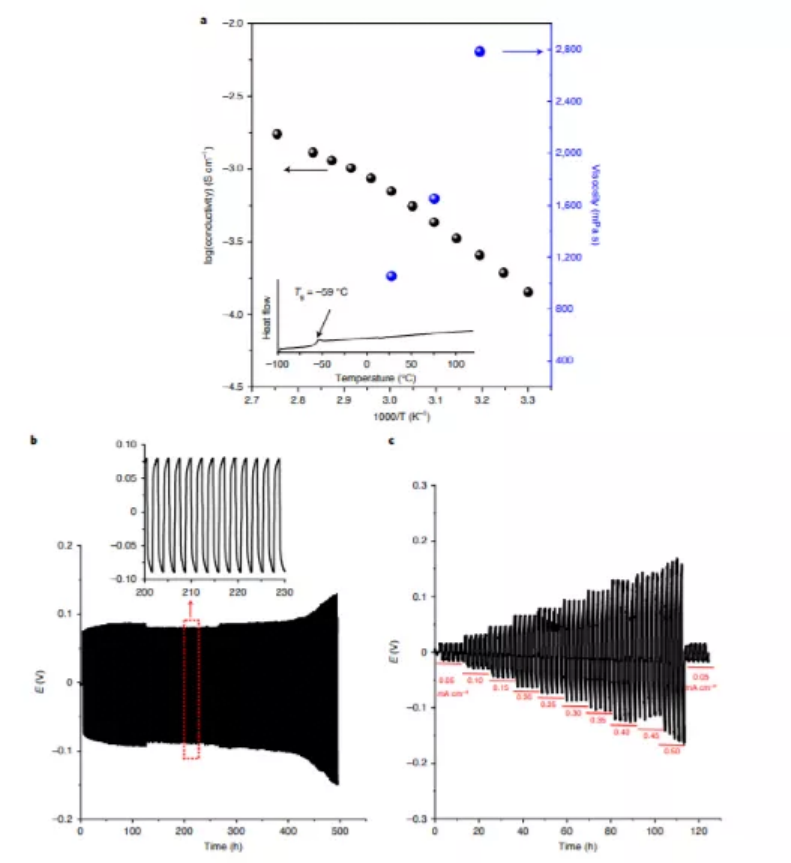

第一作者:Faezeh Makhlooghiazad兩性離子或“內鹽”代表了一類獨特但非常多樣化的材料,其中陽離子和陰離子物質共價結合。兩性離子已被廣泛研究用于表面活性劑、表面涂層和催化劑等應用,以及構建各種液晶和嵌段共聚物。然而,它們在為諸如鋰金屬電池等技術開發更安全、非揮發性電解質方面的價值尚未得到深入研究,在電解質應用方面,主要用作添加劑或聚合物凝膠。兩性離子的概念為新材料的設計提供了廣闊的空間,可用于電解質的傳統離子材料的有價值替代品。近日,澳大利亞迪肯大學Jennifer M. Pringle報道了一類顯示出分子無序和可塑性的兩性離子,可以用作固態導電基質。研究人員使用差示掃描量熱儀(DSC)、掃描電子顯微鏡(SEM)、固體核磁共振(NMR)和X射線結晶學等技術對這些材料的熱、形貌和結構進行了表征。研究人員使用最有前途的兩性離子,通過三種不同的方法展示了它們作為電解質的潛在應用——作為固體電解質的純基質,功能化聚合物顆粒用于增加目標離子傳輸,最后用于形成高鹽含量的非揮發性液體電解質。結果顯示,基于兩性離子的電解質可以實現高目標離子傳輸,并實現穩定的鋰金屬電池循環。得益于使用無序兩性離子材料作為電解質基質進行高目標離子傳導的能力,加上廣泛的可調物理和化學性質,其對未來設計非揮發性材料具有重要的意義。同時,這些材料在傳統分子和離子溶劑系統之間架起了一座橋梁。研究人員以雜環小分子為目標,以促進旋轉無序、可塑性和更高的電導率。報道了三種具有不同陽離子基團的BF3-可塑的兩性離子的合成及其物理和熱性能,展示了這類材料的一些廣度。 這些材料為吡啶ZI(1)、ZI(2)和ZI(3)兩性離子,然后,具體展示了吡咯烷鎓兩性離子ZI(1)作為固體和液體電解質的高目標離子導電基質,以及這些電解質在鋰金屬電池中的優異穩定性。兩性離子固體表現出不同的熱行為,這取決于陽離子基團的結構。圖1顯示,吡咯烷鎓兩性離子ZI(1)在51 °C顯示出明顯的固-固相變,隨后在97 °C發生熔融相變。兩性離子材料形貌顯示,即使在室溫下也具有可塑性,表現為滑移面和晶界的形式。研究人員利用固體1H和19F NMR研究了兩性離子的局域環境和動力學。譜線寬度可以用來評估不同核磁共振活性組分的相對數量和遷移率。結果顯示,對于吡咯烷鎓兩性離子ZI(1),即使在20 °C時,在1H和19F譜中也存在窄線和寬線,在51°C溫度下,窄組分的比例增加,表明存在更多的可移動物種。對于嗎啉ZI(3)中,雖然DSC沒有檢測到明顯的相變,但在1H和19F NMR譜(圖1c)中發現,即使在30 °C下也可以分辨出寬峰頂部的窄峰,這表明存在一定比例的具有實質性動力學的陽離子和陰離子部分,其數量隨著溫度的升高而增加。研究發現,在吡咯烷鎓ZI(1)中加入10 mol%的雙(氟磺酰基)酰亞胺鋰(LiFSI)后,DSC熔融峰變寬并向較低溫度移動(圖2),出現固-固相變的溫度與純ZI(1)相同,但熵較低。因此這是一種混合相體系,可能由少量由LiFSI和ZI(1)形成的富鋰非晶相和大部分塑性兩性離子固相組成,形成整體固體電解質。純ZI(1)具有極低的離子電導率,在30 °C時為6.5×10?10 S cm?1。加入10mol%LiFSI后,電導率增加近4個數量級,在30 °C時達到3.6x10?6 S cm?1。考慮到90%的帶電成分是被束縛的,因此不會在電場中遷移,這種導電性是相當顯著的,這表明鋰離子和FSI陰離子可能是沿著富鋰鹽相中的晶界具有很大的遷移性。7Li NMR譜只顯示一個窄峰(圖2b中的線寬),與高Li陽離子和FSI陰離子遷移率一致。此外,在1H和19F NMR譜中,在所研究的溫度范圍內,窄線的相對強度占兩性離子總成分的50%到65%(圖2c)。由于這不能完全歸因于一小部分液體/非晶相,而且整齊的吡咯烷ZI(1)的NMR譜也顯示出相當窄的成分,顯然整個電解質材料都存在相當大的動力學和遷移率。圖2d顯示了不同離子物種在ZI(1)基電解質中的自擴散速率。結果顯示,在接近熔體之前,Li離子和FSI陰離子的擴散速率均高于吡咯烷ZI(1)分子的擴散速率,且均隨溫度的升高而增大。圖2. 含10 mol% LiFSI的ZI(1)的熱和傳輸特性實驗結果顯示, 10 mol%LiFSI/ZI(1)電解質對Li表現出良好的穩定性,在50 °C下以0.1 mA cm?2循環的Li||Li對稱電池具有較低的過電位,循環220 h后僅增加到0.15 V(圖3a)。倍率性能(圖3b)的研究表明,雖然極化電位隨著外加電流密度的增加而緩慢增加,但在0.2 mA cm?2時,極化電位在~0.3 V時仍然相當低。這證實了兩性離子電解質與鋰金屬的相容性。研究人員進一步評估了新電解質在鋰金屬全電池中的循環穩定性(圖3c)。結果顯示,LiFePO4(LFP)正極的截止電壓為3.8 V,低于ZI(1)/10mol%-LiFSI電解質的負極穩定極限(5 V)。同時,電池循環穩定,初始放電容量為84 mAh g?1,循環140次后逐漸降低至80 mAh g?1。這種循環穩定性相當于良好的容量保持95%超過150次,>98.5%庫侖效率保持在140次循環。相比之前報道的OIPC系統相比,全電池性能良好。圖3. 基于Zi(1)中10 mol% LiFSI 的鋰金屬對稱和全電池性能為了進一步利用兩性離子增強目標離子傳輸的優點,研究人員將10 mol%-LiFSI/Zi(1)電解質與10 vol%的鋰功能化聚合物納米顆粒(NPs)相結合。這些微粒是由1-(3-(甲基丙烯酰氧基)丙磺酰基)-1-(三氟甲基磺酰)酰亞胺(LiMTFSI)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)共聚合而成。顆粒直徑約95 nm,分散性窄,表面含有磺酰胺鋰官能團。此外,FSI陰離子的總濃度僅為9 mol%,兩性離子又一次為增強目標離子傳輸提供了一個無揮發環境。同時,加入NPs,在不增加活性陰離子含量的情況下,提高了活性鋰離子的濃度,并增加了材料的硬度,為枝晶的生長提供了額外的物理屏障。結果顯示,在研究的溫度范圍內,含10 vol% NPs的復合材料(圖4)的離子電導率略高于LiFSI/ZI(1)電解質(在45 °C時為1×10?5 mS cm?1,而不含NPs的復合材料為0.8×10?5 mS cm?1)。因此,在不犧牲導電性的情況下,實提高了tLi+,并改善了機械性能。此外,7Li和19F NMR線寬(圖4)也證實了提高的鋰離子遷移率。在Li對稱電池(圖4b)中,復合電解質表現出非常穩定的鋰沉積和溶解,循環壽命可達500 h。這歸因于高總離子電導率,高鋰離子電導率(50 °C 下,達到8.7 × 10?6 S cm?1)。以及鋰功能化NPs提高的鋰離子的遷移數。圖4. Si(1)中10 mol% LiFSI及其與鋰功能化聚合物NPs的電導率、NMR和電池性能最后,為了探索利用兩性離子作為非揮發性介質在液體電解質中進行高目標離子電導的效果,將高鋰鹽含量與吡咯烷鎓ZI(1)相結合。結果顯示,當ZI(1)中有50 mol%的LiFSI時,在DSC(圖5a插圖)中只出現了?59 °C的玻璃化轉變(Tg),同時,這種材料在室溫下是液體。因此,兩性離子可形成高含鹽量的液體電解質。研究人員假設較小尺寸的ZI(1)分子和使用電荷擴散的BF3-部分會提高電導率和轉移數。而實際上,新材料的電導率為1.4×10?4 S cm?1(30 °C;圖5a),與已報道的其他液體兩性離子電解質相近或更高,并且在50 °C時也具有0.55±0.05%的高遷移數。此外,兩性離子液體電解質還實現了鋰金屬循環的優異穩定性(圖5b)。當電流密度恢復到0.05 mA cm?2時,鍍鋰/剝離仍具有良好的穩定性和較低的極化電位。更重要的是,當電流密度恢復到0.05 mA cm?2時,又實現了低過電位。此外,在0.2 mA cm?2(0.2mAh cm?2)下較長時間的循環也保持了這種穩定性。過電位較低且穩定在80 mV,65個循環后甚至降至70 mV。這主要歸因于低內阻,并且與導電SEI層的形成一致。圖5. ZI(1)電解液中50mol%LiFSI溶液的電導率和鋰對稱電池性能這項研究報道了兩性離子材料的可塑性,動態性和作為非揮發性,非遷移電解質基質的應用。研究人員通過三種初始方法來證明這種材料家族的廣度:1)可塑的兩性離子可以用作基質材料,以提供非揮發性的、離子導電的固體介質,而沒有競爭性的離子傳輸;2)兩性離子可用于具有功能添加劑如鋰功能化聚合物的復合材料中,以增加目標離子傳輸和機械性能;3)對于高濃度電解質體系,兩性離子可以與高濃度鋰鹽結合,形成具有高鋰離子遷移率的非揮發性液體電解質。所展示的三個系統均實現了鋰金屬電池的穩定循環。而未來的工作將集中在探索兩性離子對SEI層的影響,用于減緩枝晶生長等。這項工作也為其他電化學系統的電解質開發指明了新的方向。例如,無序的兩性離子材料對于增加其它堿金屬或多價離子電池中的目標離子傳輸可能是有益的,并且可以針對固體或液體電解質的發展來進行定制。Makhlooghiazad, F., O’Dell, L.A., Porcarelli, L. et al. Zwitterionic materials with disorder and plasticity and their application as non-volatile solid or liquid electrolytes. Nat. Mater. (2021).DOI:10.1038/s41563-021-01130-zhttps://doi.org/10.1038/s41563-021-01130-z