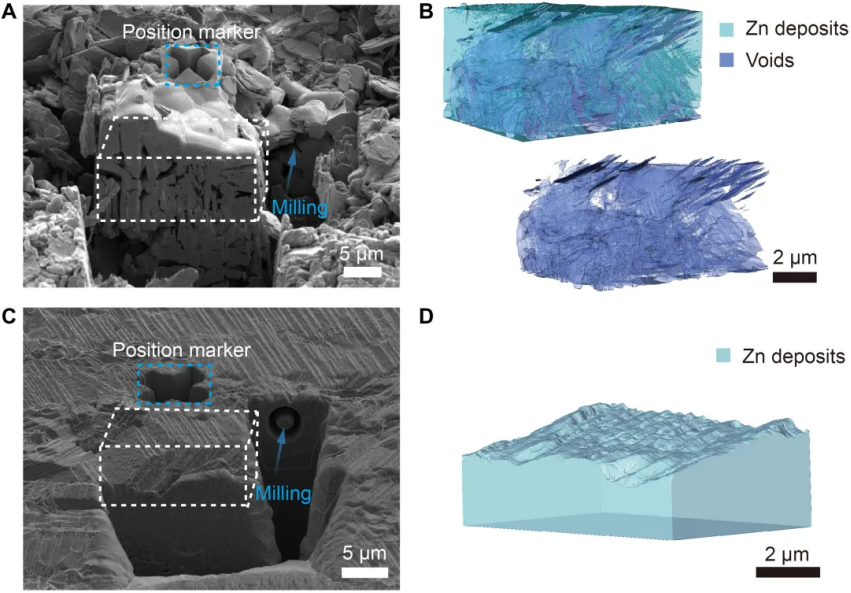

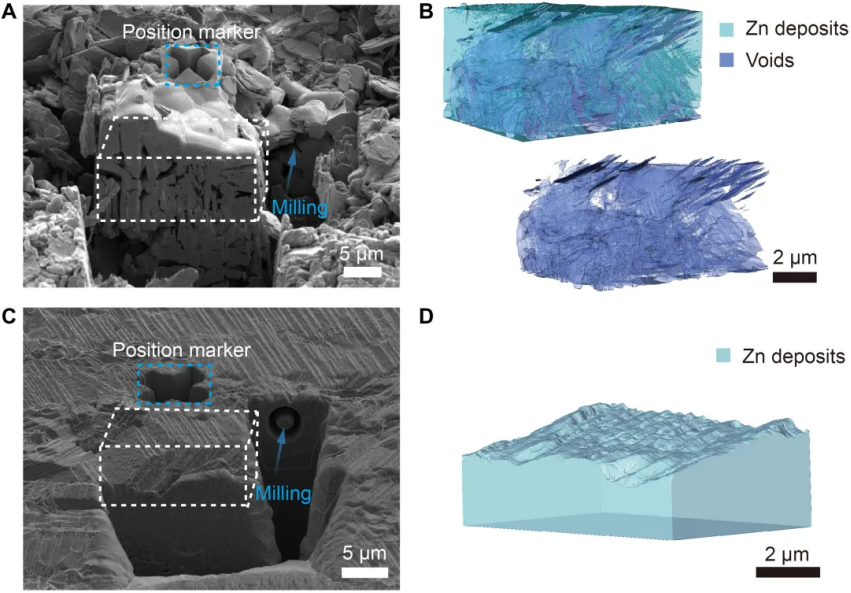

在全球范圍內���,電池技術的發展已經難以滿足人類社會對未來的期望。這些美好的期望����,進一步對科學家和工程師科技創新提出了更高的要求:更高的能量密度�、更快的充電速度���、更安全�����、更廉價���。于是,在鋰電池之外����,基于多價金屬的鋅電池�����、鎂電池�����、鋁電池等新一代電池走進人們的視野。這些電池具有超高的理論容量��、豐富的地球儲量��,被譽為下一代儲能技術解決方案����。然而�,無論是哪一種電池,在充電過程中總會產生無序的金屬結晶�����,從而導致負極可逆性差循環壽命較低���,這是金屬基電池技術應用以來長期面臨的關鍵挑戰�����。研究表明�����,電池電極和電解質之間的化學/電化學轉化形成的中間相��,對于調節金屬負極的離子傳輸和電沉積形態至關重要���。在鋰電池中���,通過設計良好的固體電解質中間相 (SEI)可以促進離子去溶劑化��,排斥帶電界面處的游離電解質分子,以及操縱局部離子傳輸電動勢。問題在于:對于高容量負極材料而言���,在電池進行深度循環的實際應用過程中,人造SEI通常會發生破裂,電解質成分將會進入負極并被還原,導致消電解質被消耗并顯著降低負極的可逆性��。為了解決這些問題���,科學家發展了各種各樣的策略��,但是都沒有得到徹底改善���。為了在電池內部形成動態中間相以調節低容量或高容量的金屬沉積�,中間相必須至少滿足三個標準:1)必須是不導電的����,以便于金屬進行電沉積而不會發生自動短路;2)必須是各向異性的,并且在電場下表現出優先取向;3)必須表現出與特定金屬晶面的強相互作用�����,實現特定方向的優先沉積生長����。基于以上認識����,浙江大學陸盈盈研究員,康奈爾大學Lynden A. Archer等人選擇研究Zn金屬負極作為模型體系��,系統研究了動態界面介導的組裝如何實現深度循環金屬電池�����。作者認為�,Zn金屬負極優點突出,可以使用水作為電解質溶劑,具有相對較高的體積容量(Zn:5855 A·h L-1)。相比之下,石墨負極為 790 A·h L-1�����,鋰負極為 2066 A·h L-1�����。此外�����,Zn金屬負極具有本質安全性和成本效率特性。在液/固界面,Zn的楊氏模量 (Zn, 108 GPa) 比其他金屬更高 (Mg,45 GPa; Al, 69 GPa),強大的 Zn 沉積物很容易突破任何障礙����,使電池不容易短路��,這就意味著基于 Zn 的電池對金屬的不均勻/不致密沉積的耐受性要低得多。研究人員首先在含有石墨化 C3N4 (g-C3N4) 納米片的簡易膠體電解質中形成人工中間相���,然后通過動態吸附的形式���,得到致密且垂直排列的 Zn 電沉積���。之所以選擇g-C3N4納米片�,是因為它們與六方密堆積 (HCP) Zn 的晶體學高度匹配,可以在沉積/剝離過程中動態吸附/解吸在(0002) Zn 晶面上����。圖2. 電場作用下����,取向中間相和Zn電沉積形成過程原位定量實驗表明��,有序的Zn沉積導致每個循環期間Zn的消耗量顯著減少��,副產物的積累也得到明顯改善。在人工界面的動態調節下��,研究團隊實現了在深循環條件下(6~20 mA·h cm-2)高達~99.8%的Zn可逆性����,堪稱前所未有!此外����,累積容量也高達2520 mA·h cm-2��,適用于面積容量高達 20 mA·hcm-2 的實用性水性Zn金屬電池(AZMB)。作者認為��,動態界面的概念還可以擴展到Mg和Al電等多價金屬電池中�,實現Mg和Al電沉積的致密組裝,為深循環金屬電池的發展提供了一條全新的途徑��。2010年6月畢業于浙江大學化學工程與生物工程學院��,獲得學士學位;2014年6月獲得美國康奈爾大學(Cornell University)博士學位;博士畢業后在康奈爾大學和斯坦福大學(Stanford University)從事能源材料領域博士后研究工作。2015年入選國家海外人才引進計劃(青年項目);于2015年10月全職回浙江大學工作。

獨立工作以來�,發表SCI論文40余篇��,引用6300余次,H因子為36。其中以第一/通訊作者在Nat. Mater. 、Sci. Adv.、Nat. Commun. 等期刊上發表論文32篇�,4篇為ESI高被引論文���。主持國家自然科學基金委優秀青年基金��、面上項目2項、國家重點研發計劃1項(青年首席)�����;入選中組部“萬人計劃”領軍人才�、國家科技部中青年領軍人才計劃。擔任中國化工學會儲能工程專委會副秘書長�����、Wiley旗下Nano Select期刊副主編��、《過程工程學報》及Green Energy & Environment期刊編委��;組織建設了“浙江省電化學能源儲存工程創新團隊”��、浙江大學儲能工程研究中心。已授權國內外專利8項����,與上海汽車集團���、浙江浙能技術研究院���、浙江藍德能源科技等企業開展研發合作��。獲《麻省理工科技評論》中國區35歲以下科技創新35人、香港求是基金會“求是”杰出青年學者獎��、“侯德榜”化工科學技術青年獎�����,并當選第十三屆中華全國青年聯合會委員。Weidong Zhang, et al,Dynamic interphase–mediated assembly for deep cycling metal batteries, Sci.Adv. 7, eabl3752 (2021)DOI: 10.1126/sciadv.abl3752https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl3752