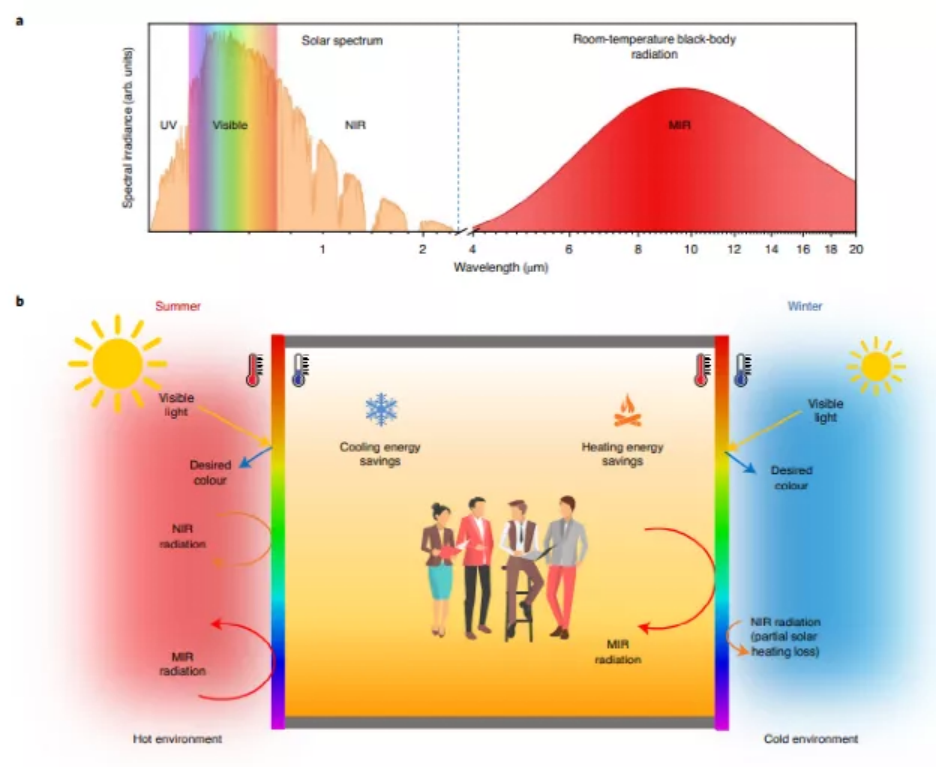

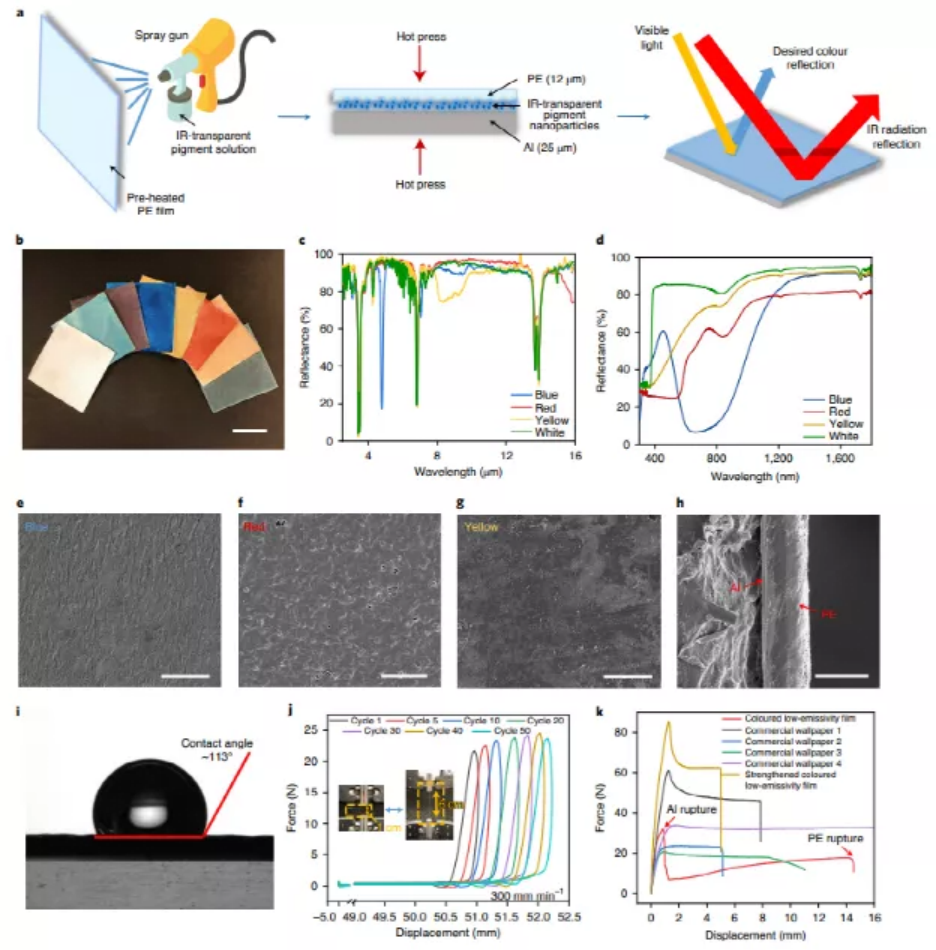

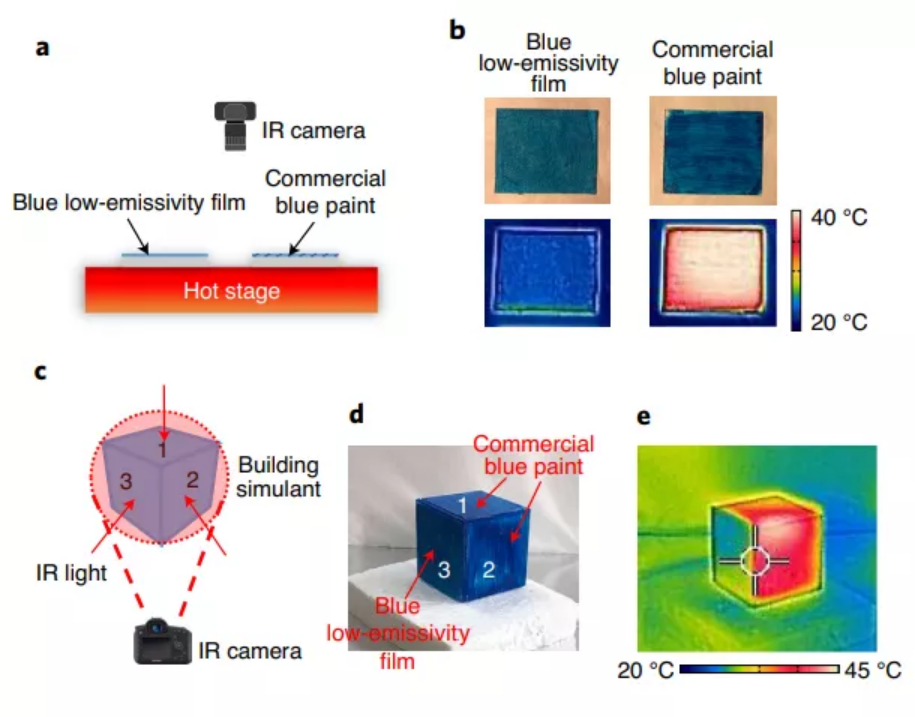

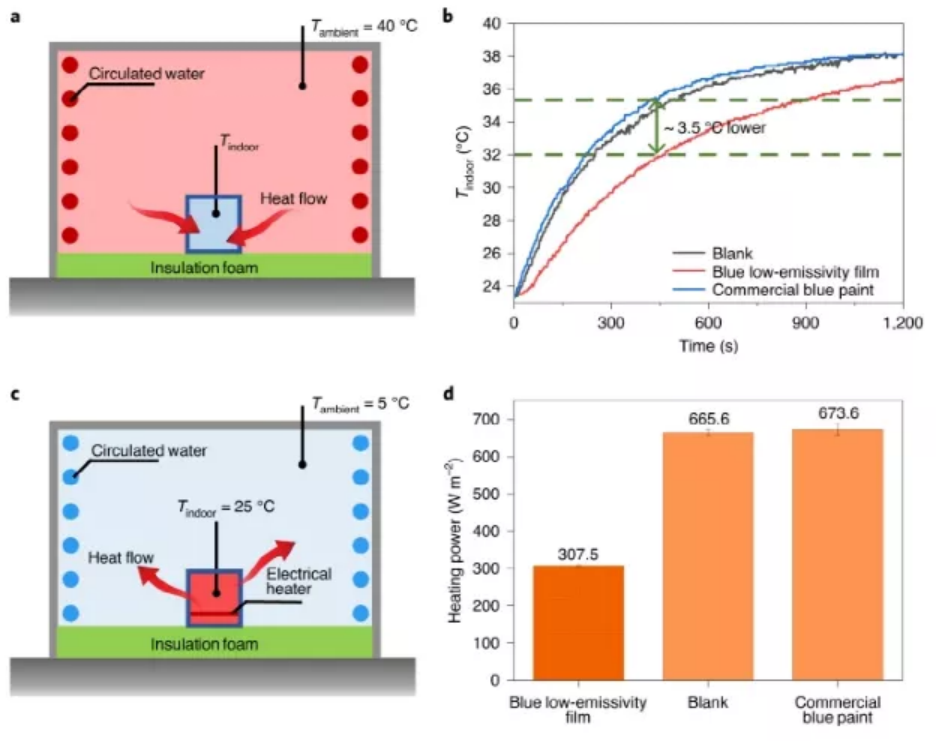

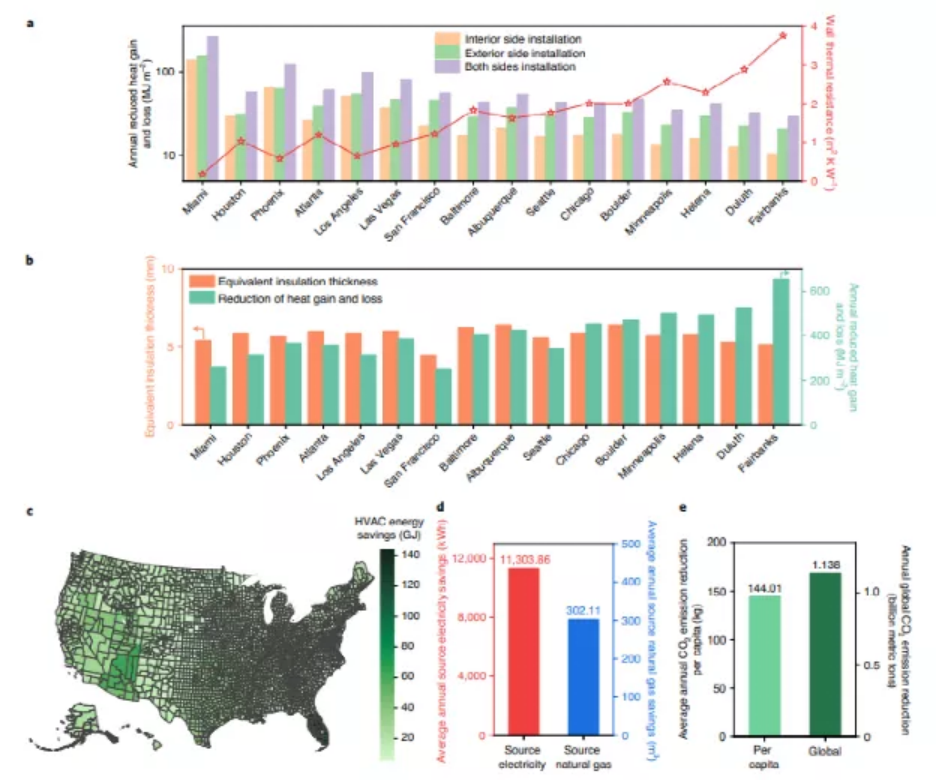

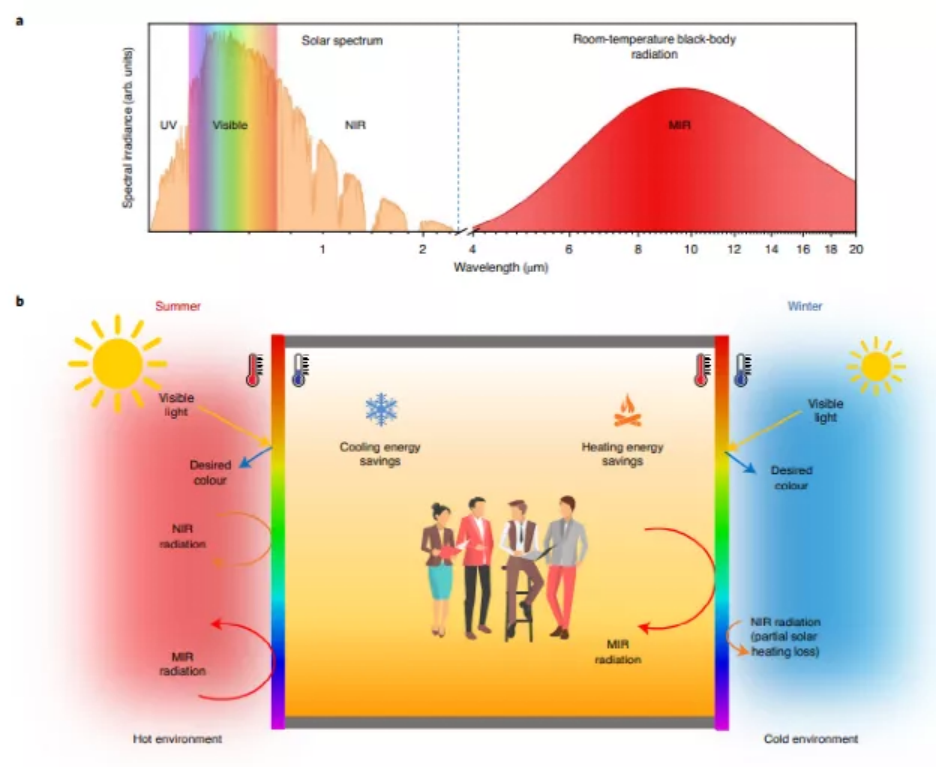

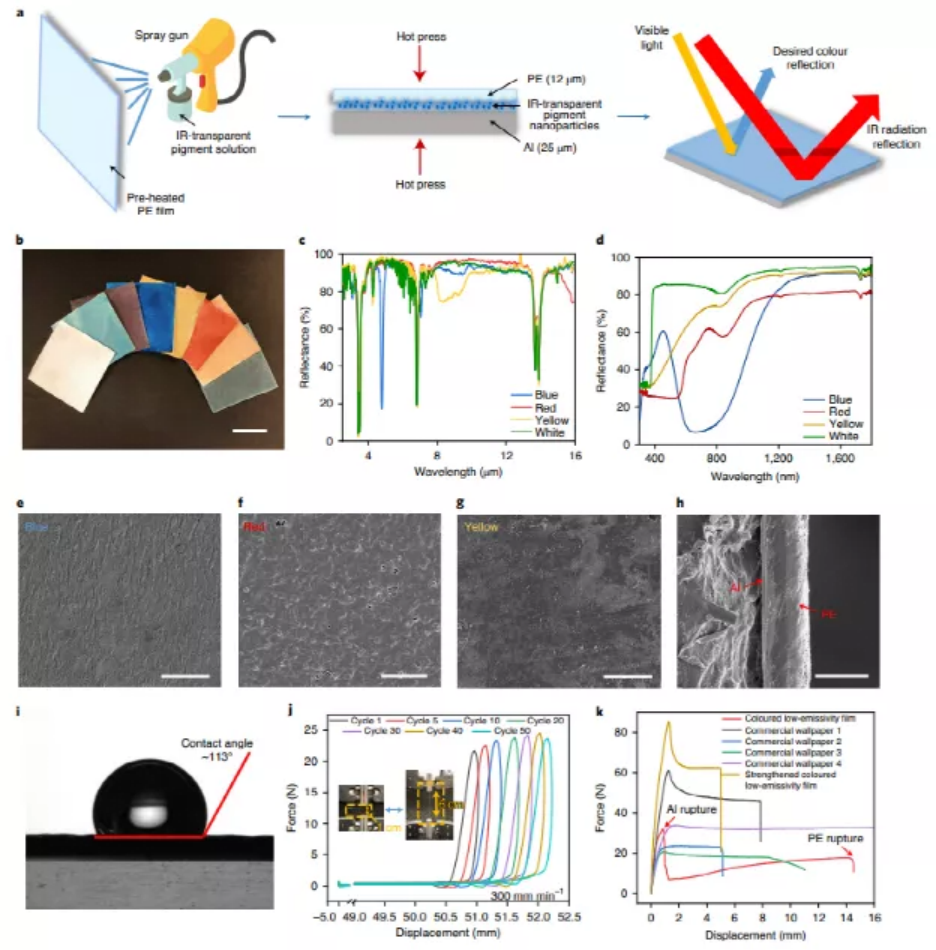

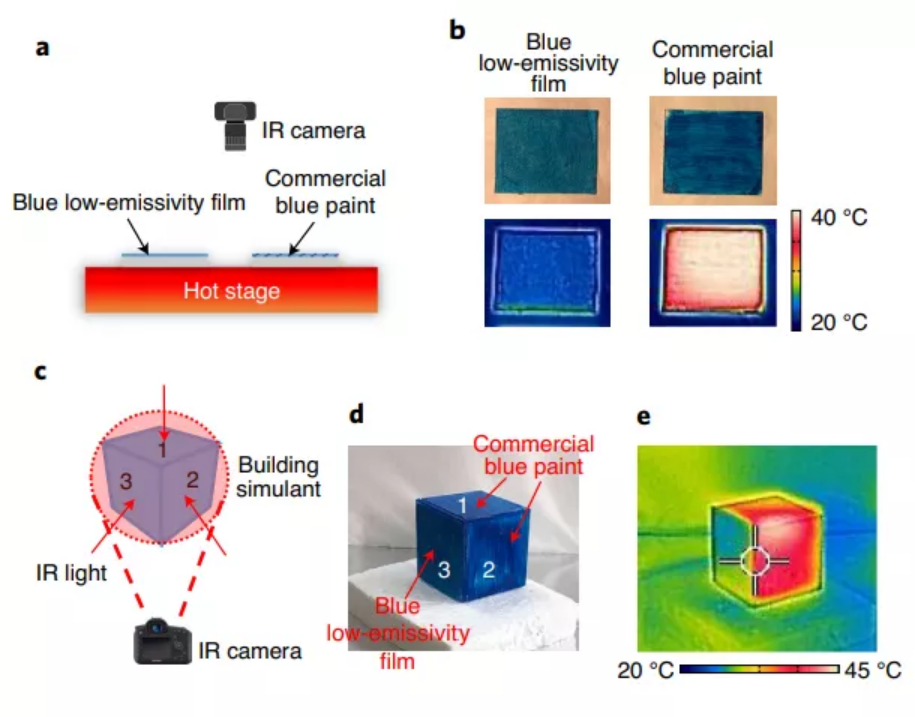

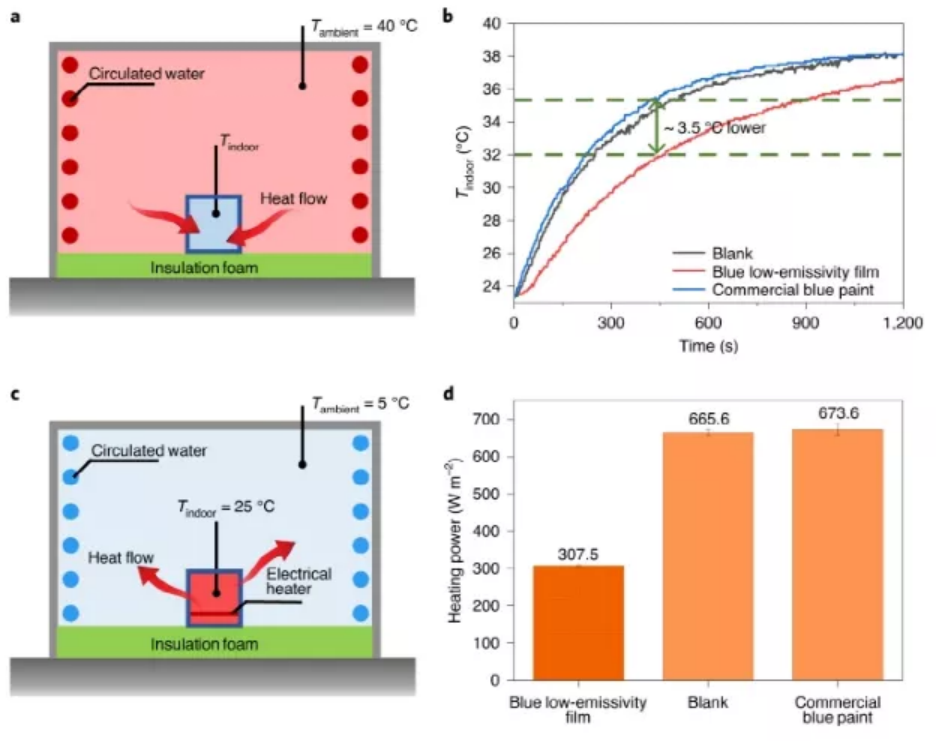

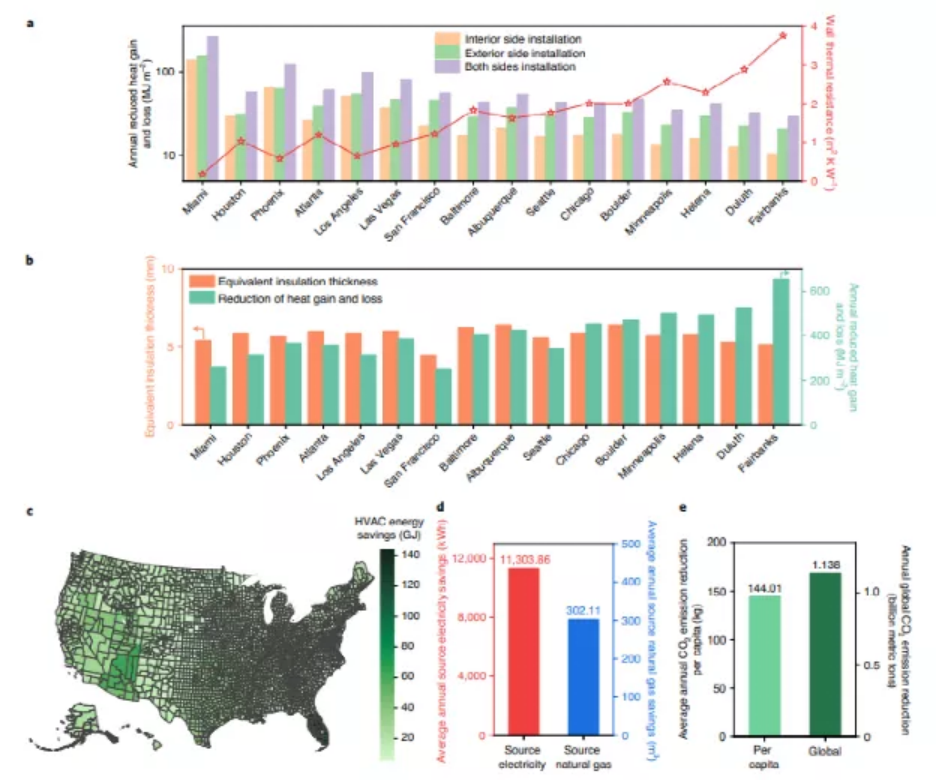

第一作者:Yucan Peng,Lingling Fan建筑是當今社會重要的能源使用者,實現建筑節能在可持續發展方面發揮著越來越重要的作用。在美國,超過76%的電力和40%的能源被用于建筑,這導致每年超過4300億美元的花費和大量的全球溫室氣體排放。其中,直接關系到建筑供暖制冷需求的供暖、通風和空調(HVAC)系統貢獻了約40%的建筑能耗。這種巨大的能源消耗正在造成嚴重的環境和經濟問題。因此,實現技術革新以提高建筑暖通空調的能源效率、減少碳足跡至關重要。傳統的建筑墻體材料通常表現出較高的中紅外熱發射率,導致強烈的輻射熱交換。在炎熱天氣下,高溫環境和太陽的熱輻射造成的過熱導致了對冷卻的需求增加。同樣,在寒冷氣候條件下,建筑內部的過度輻射熱損失導致供暖能耗增加。這一點對于在建筑物集中的城市地區更為明顯。因此,將通過建筑墻體的輻射換熱最小化的設計將有利于全年的冷卻和加熱節能。日前,來自斯坦福大學的崔屹教授團隊在Nature Sustainability上發表了題為“Coloured low-emissivity films for building envelope for year-round energy saving”的文章,報道了一種用于建筑墻體熱圍護結構的彩色低發射率薄膜,這類薄膜不僅擁有理想的熱管理功能,并且能滿足建筑物的美觀需求,為建筑物的全年供暖和制冷節能提供了新的解決方案。圖1.概念說明。a, 300 K溫度下太陽輻照光譜和普朗克定律模擬的室溫物體的熱輻射光譜圖。b,這些彩色低發射率薄膜旨在實現熱調節的目的,同時滿足審美需求,故其被設計了具有光譜選擇性的光學特性。在可見光波長范圍內(400-700nm),只有在所需的顏色波長范圍內的光被反射,呈現出相應的顏色;在中紅外波長范圍內,薄膜具有高反射率,以減少與冷、熱環境的輻射熱交換;在近紅外波長范圍內,薄膜仍具有高反射率,這有助于進一步減少夏季的太陽輻射加熱,但可能會在冬季造成部分太陽能熱損失。圖2. 彩色低發射率薄膜的制備與表征。a、彩色低發射率薄膜制備工藝示意圖。b、各種顏色的彩色低發射率薄膜的照片。比例尺,5厘米。c,白色、藍色、黃色和紅色樣品在中紅外波長范圍內測量的總反射率光譜。d,白色、藍色、黃色和紅色樣品在可見光和近紅外波長范圍內的總反射率光譜。e-g, SEM圖像顯示了藍色(e)、紅色(f)和黃色(g)低發射率薄膜的表面形貌(PE側)。比例尺,50μm。h,所制備的彩色低發射率薄膜截面的SEM圖像。比例尺,50μm。i、PE側水接觸角約為113°,證明其具有良好的疏水性。j,彩色低發射率薄膜柔韌性的循環拉伸試驗。插圖中的照片顯示了在每個循環中被測薄膜條的初始狀態和最終狀態。K,彩色低發射膜、商業壁紙、強化之后的彩色低發射率薄膜的機械拉伸試驗。圖3. 彩色低發射率薄膜的熱效應可視化。a,在熱臺上檢測樣品表面溫度的實驗示意圖。b,藍色低發射率薄膜(左欄)和商用藍色涂料(右欄)在同一熱臺上的光學照片和熱圖像。c,在紅外輻射下觀察被藍色低發射率薄膜和商用藍色涂料覆蓋的模擬建筑表面溫度的實驗示意圖。d、模擬建筑的光學照片。面1和面2上為商業藍色涂料,而面3為藍色低發射率薄膜。e,模擬建筑物在紅外輻射下的熱圖像。被藍色低輻射膜覆蓋的表面溫度明顯降低。圖4. 熱效應性能演示。a,熱輸入測試測量裝置示意圖。40°C的熱環境由循環水系統實現,熱電偶被用于測量建筑模擬物內部的溫度。b,測量不同表面的建筑模擬物的內部溫度曲線。使用藍色低發射率薄膜的模擬物溫度升高較慢,驗證了其可以有效降低來自環境的熱輸入。c、熱損失測試測量裝置示意圖。循環水系統將環境維持在5°C,建筑模擬物中插入的電加熱器產生熱量并保持內部溫度在25°C。d、建筑模擬物中電加熱器的加熱功率。藍色低發射率薄膜通過減少輻射熱損失,大大降低了所需的加熱功率。圖5. 建筑物年度熱傳遞量和節能評價。a、在不同氣候區的16個代表性城市在墻體內表面、外表面和兩側安裝彩色低發射率薄膜時,單位面積每年減少的熱量傳輸量。b,非保溫墻體上雙面安裝彩色低發射率薄膜時的等效隔熱材料厚度及單位面積每年減少的熱量損失量。c,美國各地的HVAC節能地圖。d,模型建筑的預測年均源電量和源天然氣節約量。e,預測人均和全球年均二氧化碳減排量。Yucan Peng, Yi Cui* et al. Coloured low-emissivity films for building envelopes for year-round energy savings. Nat Sustain (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00836-x通訊作者-崔屹教授:1993-1998年就讀于中國科學技術大學應用化學系,1998-2002年就讀于哈佛大學化學系, 2003-2005年間在加州大學伯克利分校從事博士后研究工作;并于2005年加盟斯坦福大學。崔屹教授主要研究領域集中在能源存儲與轉化、納米顯微技術、納米環保技術、納米生物技術、先進材料的合成與制造等等,以納米技術為核心,多學科交叉,多方向并進是崔屹教授課題組研究的重要特點。崔屹教授先后在Science(科學)、Nature(自然)、Nature Nanotechnology(自然·納米科技)、Nature Materials(自然·材料)、Nature Communication(自然·通訊)、JACS(美國化學學會雜志)等世界頂級期刊發表高水平論文400余篇,總被引頻次高達22萬多次。