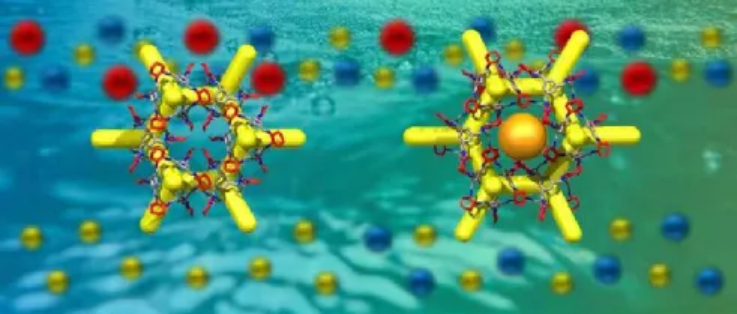

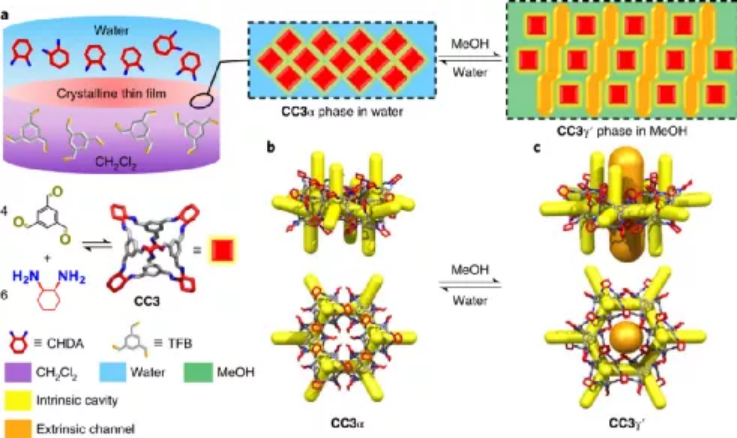

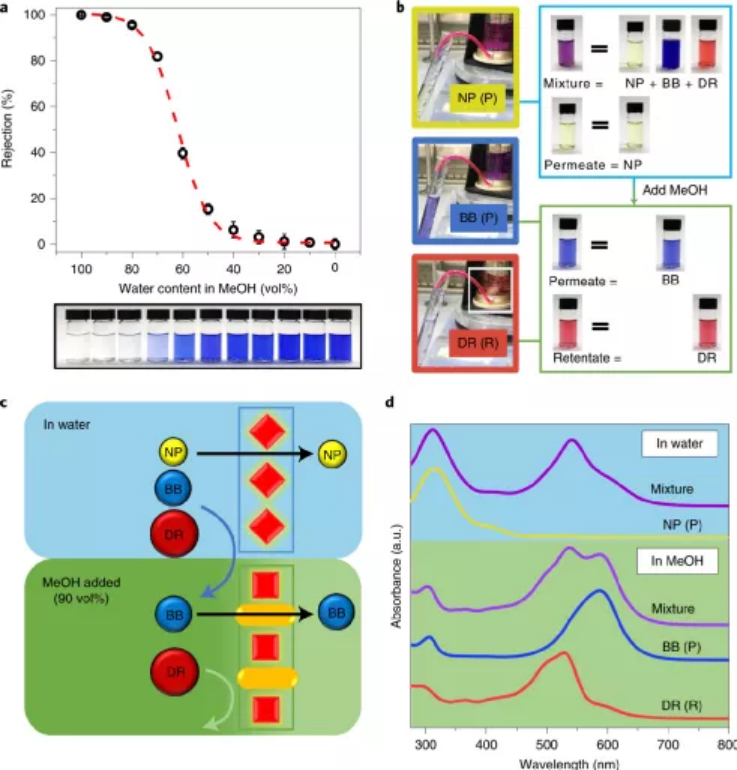

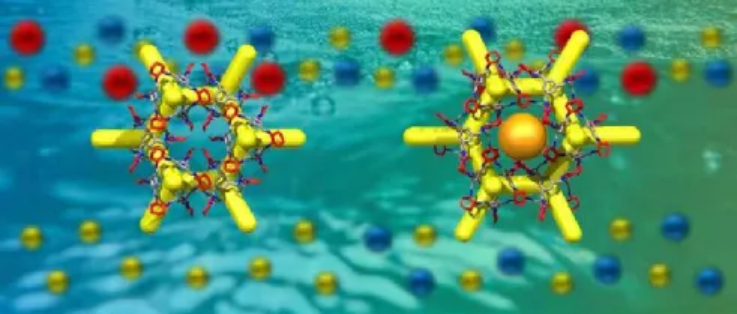

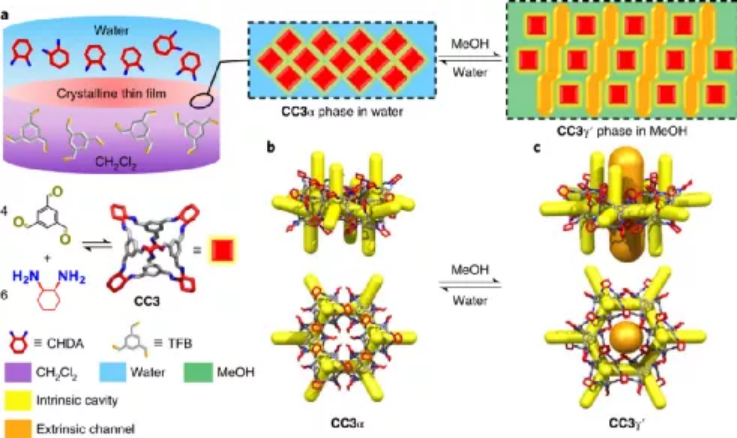

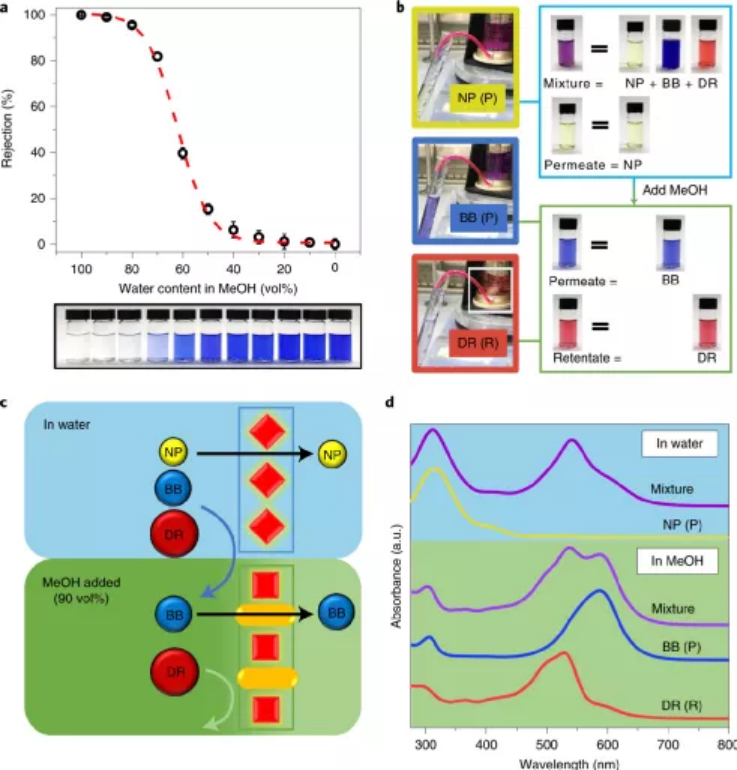

通訊作者:Andy Cooper,Andrew Livingston通訊單位:利物浦大學,倫敦瑪麗皇后大學/帝國理工學院許多工業應用中都涉及復雜組分的多級分離,比如原油的提煉,魚油中脂肪酸的純化與omega-3的提取[1]、多肽合成中產物與反應物的分離等。相較于傳統分離工藝,膜過程分離更節能、環保、高效。不過,這需要對膜材料的孔徑結構進行精準控制,以此來分離尺寸相近的分子,然而這依然是一個難題。多孔有機籠子材料是一種新型分子篩分材料,在2009年首先由英國利物浦大學的Andy Cooper課題組提出[2],并且引起了廣泛的關注。這種分子呈現出一種籠子形狀,并且結晶后具有規整的晶體結構和交互的孔隙通道,是實現精確分子分離的理想選擇。近日,利物浦大學Andy Cooper教授團隊聯合倫敦瑪麗皇后大學/帝國理工學院的Andrew Livingston教授團隊報道了一種可以快速改變自身孔徑大小的智能響應有機分子籠膜。它不僅具有高通量,在不同的溶液中也展示出了不同的分離性能,從而實現了單一膜的多級分離。相關論文發表在Nature Materials 雜志上,共同第一作者為利物浦大學的博士生何藹和帝國理工學院的博士后江志偉。圖1. 有機分子籠膜的界面法制備過程和籠分子的兩種晶體結構。圖片來源:Nature Materials。傳統制備分子籠膜使用的是旋涂法,致使膜太厚,且無法控制籠子的結晶過程。此次,界面合成的方法被第一次應用在分子籠膜的制備上(圖1)。首先,在不相溶的溶劑(水和二氯甲烷)中分別加入合成有機籠子CC3的單體原料,讓它們在兩相溶液的界面上反應、結晶、成膜。這種生長于界面上的自支撐膜不受基底的限制,可以輕易地轉移到不同材質的基底材料上。作者通過抽濾將此自支撐膜粘合到聚丙烯腈基底膜上形成復合分子籠膜。此方法可以控制分子籠膜的整個結晶過程,包括聚合成膜、自規整、可逆結晶和高度結晶(出現裂痕)四個階段(圖2)。通過對結晶過程的控制,作者優化出連續、均勻、平整的晶體薄膜,將其厚度降至80納米,是旋涂法制備分子籠膜的1/4。圖2. 有機分子籠的形貌表征和晶體學表征。圖片來源:Nature Materials。實驗表明,這些分子籠膜可以通過溶劑的刺激,來改變自身的膜孔結構和孔徑大小。籠分子CC3在大部分溶劑中(如水,丙酮)都表現為熱力學最穩定的CC3α結晶態,這是一種鉆石狀的三維結晶結構,分子與分子之間通過窗口對窗口(window-to-window)的方式互相堆疊起來,因而在這些籠子內部和外部形成了互相穿插的分子通道(圖1),從而對600 g.mol-1以上的分子有效截留。而由于這些晶體結構是由籠分子的非共價結晶堆疊而成,當接觸到甲醇時,原本緊密堆積的籠子晶體結構就迅速地轉變成了另一種CC3γ′的結晶態(圖3),從而使籠分子的堆積比CC3α態更為松散,“開啟”了額外的更大的膜孔通道,允許尺寸更大的分子(600-1400 g.mol-1)通過,而這些分子會被孔道“關閉”狀態下的CC3α分子籠膜截留住(圖3)。難得的是,這種“開”和“關”的狀態是一種動態的、可逆的過程,并且不會破壞分子籠膜的連續性。作者使用了一張分子籠膜來演示膜孔“開關調節”的五個循環過程(圖3)。可以看到,分子籠膜對于水中的藍色染料(Brilliant Blue)有著近100%的截留率,而將溶劑置換成甲醇后,分子籠膜孔道立即“開啟”,從而無法截留藍色染料,溶劑通量也顯著增大(圖3)。原位X射線衍射也證明了分子籠膜在水和甲醇溶液中可以自由地在兩種晶型CC3α和CC3γ′之間可逆轉化。在丙酮中,分子籠膜也呈現CC3α晶型,因此和水中的分子籠膜有相同的截留分子量(600 g·mol?1)。這說明膜孔的變化來源于晶型的轉換,而并非由于膜在不同溶劑中的膨脹所導致。值得一提的是,丙酮的通量達到了177 L·m?2·h?1·bar?1,加之600 g·mol?1的截留分子量,分子籠膜的分離性能超過了其他納濾膜(圖3)。圖3. 有機分子籠膜的“開”和“關”可逆分離及其晶體結構表征。圖片來源:Nature Materials。由于分子籠膜的“開關調節”可以快速靈活地控制膜孔的結構,只需改變溶液,就能用一張膜實現多級分離,而無需其他的活化過程或者使用多張膜。為說明這個優勢,作者演示了單張分子籠膜對三個染料分子(紅色的direct red 80,1373 g·mol?1、藍色的brilliant blue, 826 g·mol?1和黃色的4-nitrophenol,139 g·mol?1)的分離(圖4)。他們首先將三種分子溶于水中,由于分子籠膜在水中呈現CC3α結晶態,膜孔較小,因此只有黃色染料分子可以通過膜孔進入到濾液中,而藍色和紅色染料分子則被截留在了原液里。然后他們向原液里加入了一定體積的甲醇溶液(90%),分子籠膜在甲醇的作用下轉變成了CC3γ′結晶態,創造出更大的膜孔和分子通道,使得藍色染料分子輕松通過,原液里只留下了最大的紅色染料。至此,三種不同分子量的染料只通過這一張分子籠膜就實現了多級分離。圖4. 有機孔子膜的三分子分離過程。圖片來源:Nature Materials.這篇文章將界面合成的方法應用到了晶體膜的制備中,有效地降低了膜厚,增大了通量。更重要的是,這種可在不同溶液中智能調控孔徑的有機分子籠膜,在多級分離領域具有巨大潛能,如藥物傳遞、生物傳感或者發酵、分餾等。迄今為止,這是第一例具有可調節膜孔結構的結晶膜,這一科研成果在分子分離上取得的突破性進展,對于膜科學和材料領域都有著十分重要的意義。Ai He, et al. A smart and responsive crystalline porous organic cage membrane with switchable pore apertures for graded molecular sieving. Nat. Mater., 2022, DOI: 10.1038/s41563-021-01168-zhttps://doi.org/10.1038/s41563-021-01168-z[1] Ghasemian, S., Sahari, M. A., Barzegar, M. & Gavlighi, H. A. Concentration of omega-3 polyunsaturated fatty acids by polymeric membrane. Int. J. Food Sci. Technol. 50, 2411–2418 (2015).https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijfs.12907[2] Tozawa, T. et al. Porous organic cages. Nat. Mater. 8, 973–978 (2009).https://doi.org/10.1038/nmat2545