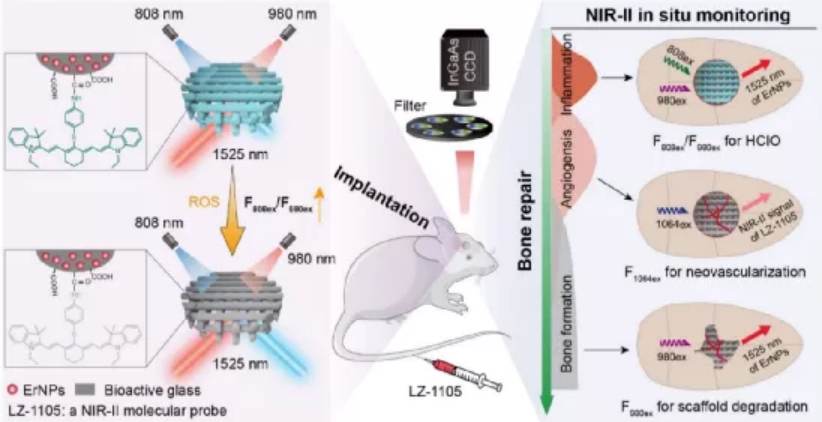

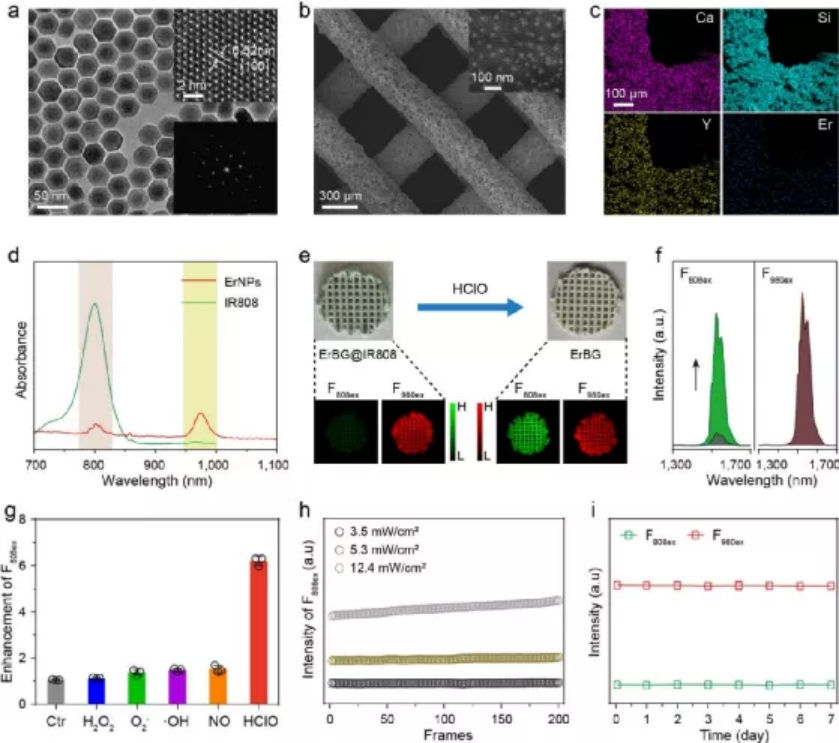

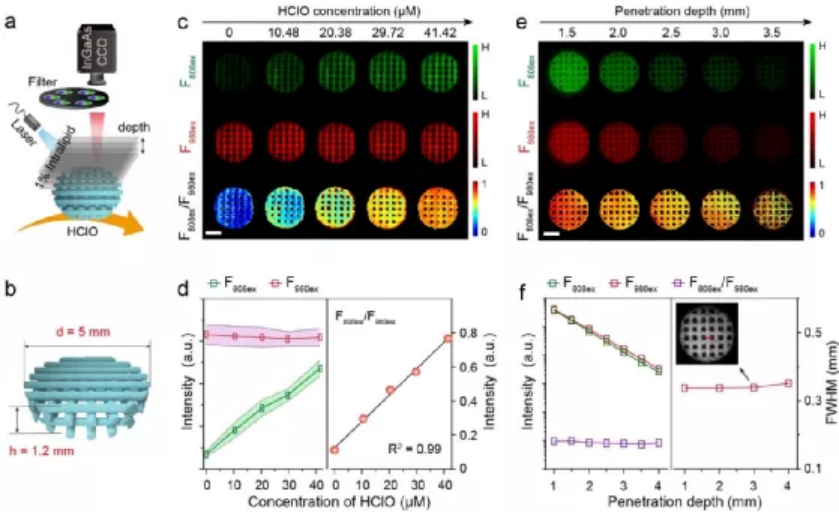

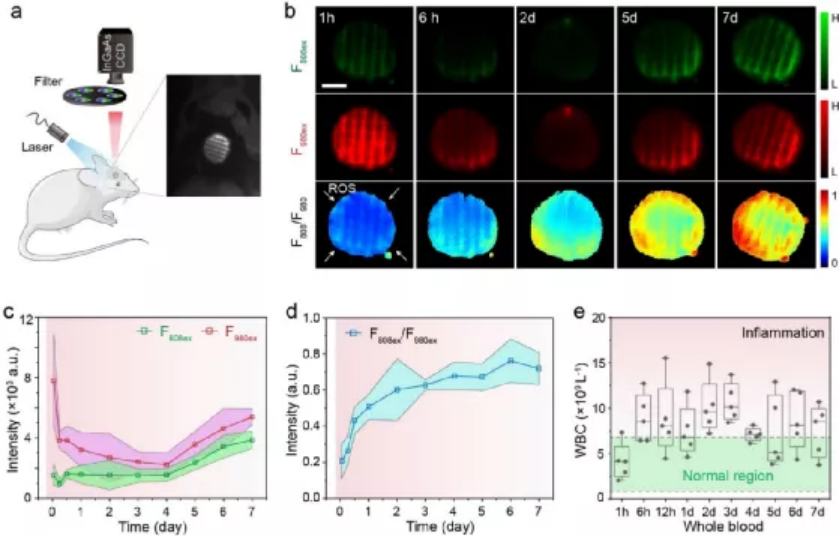

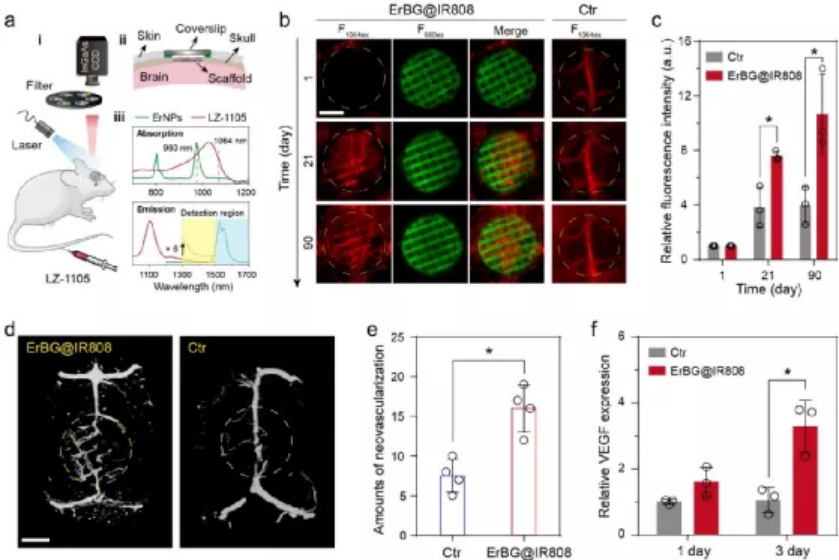

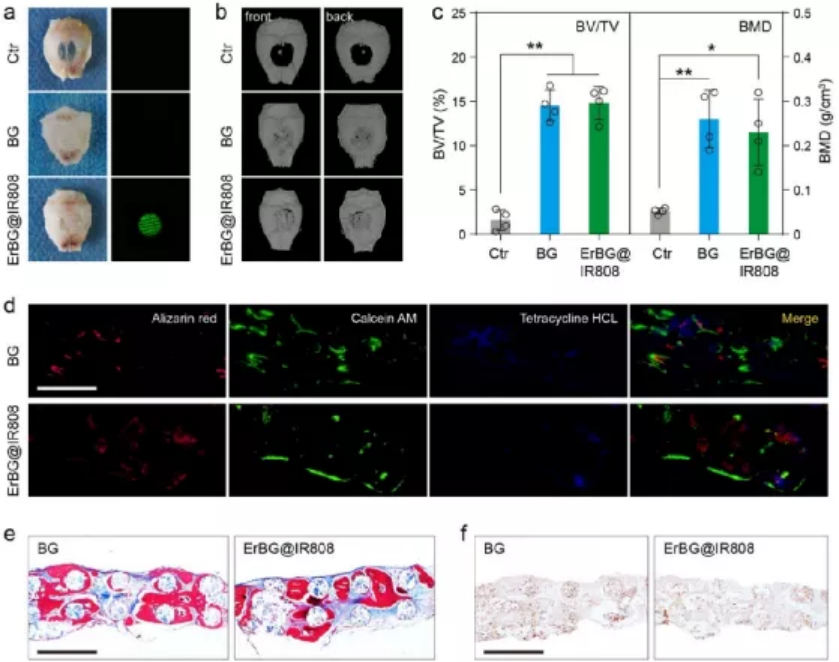

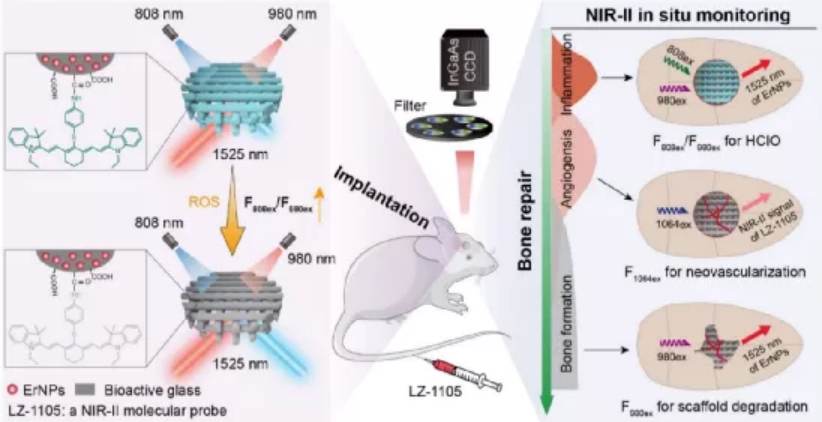

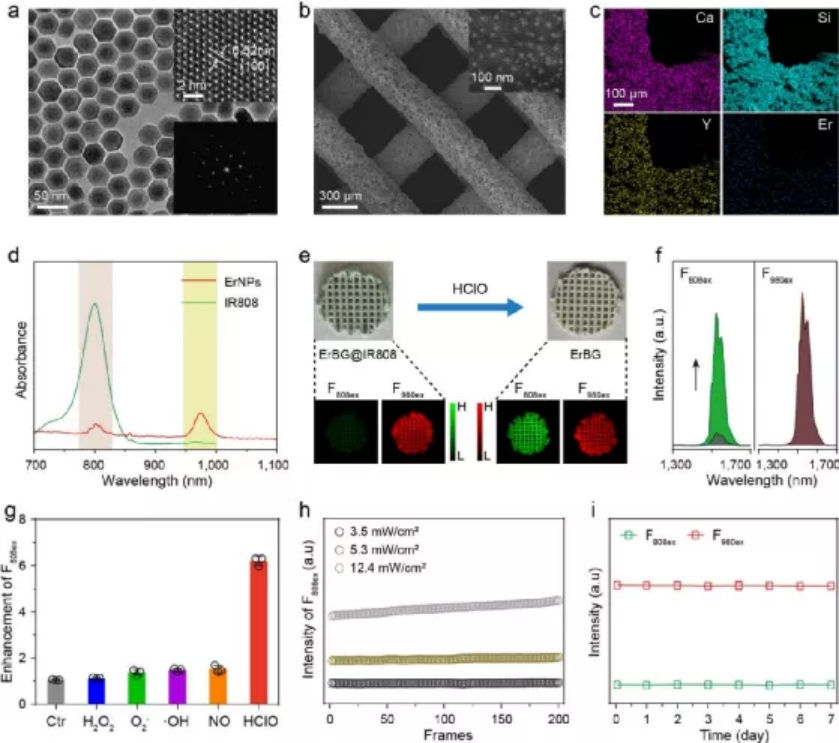

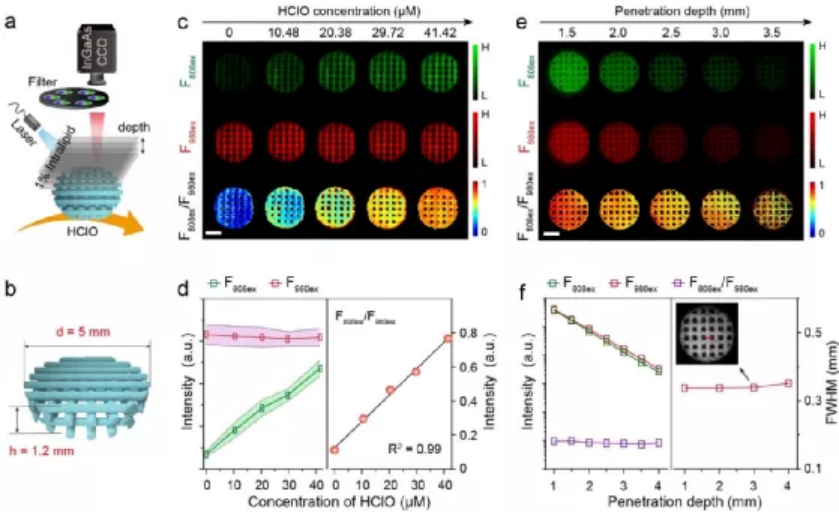

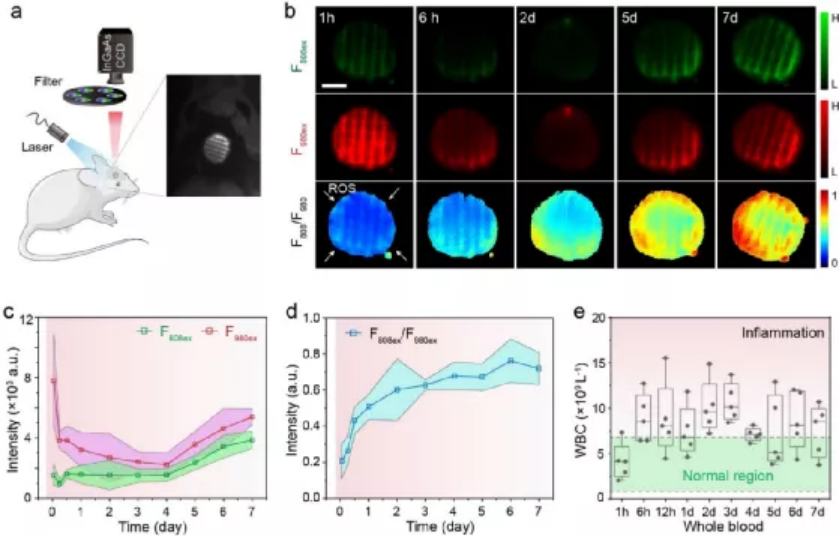

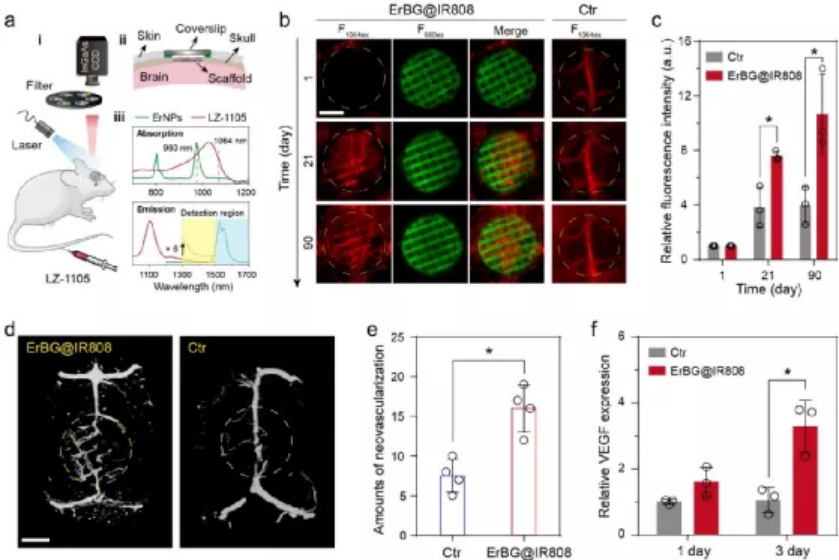

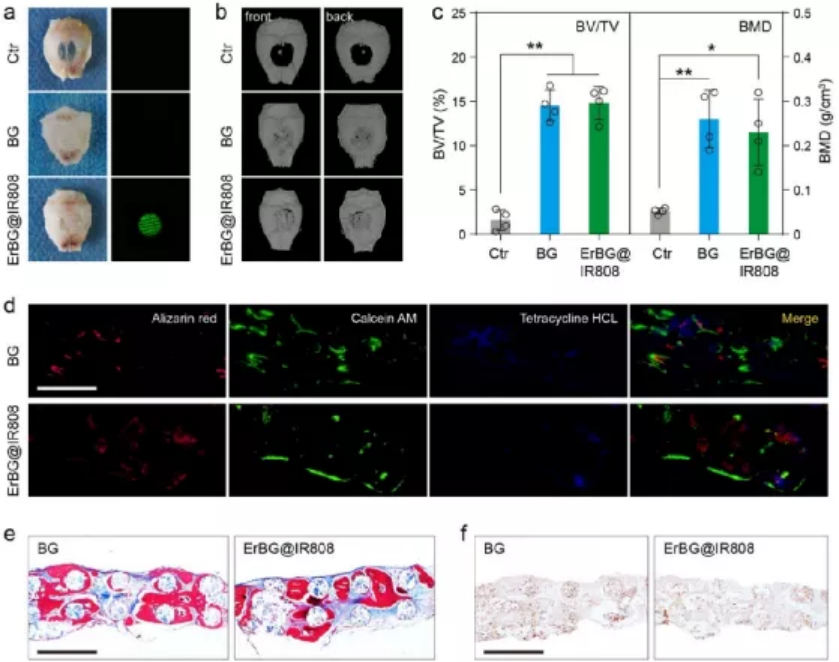

骨修復是最復雜的生物學過程之一,其中包括細胞增殖、分化和組織形態變化等過程,大致可分為三個相互重疊的階段:炎癥反應、血管生成和骨重塑。整個骨修復周期通常需要幾個月甚至幾年,同時伴隨著植入物的降解,最終實現新生骨的正常形態和生物功能性。在臨床上,醫生需要對骨修復患者的每個階段進行及時診斷和醫療干預,才能獲得理想的治療效果。然而,超聲、CT、MRI和PET成像等傳統醫學檢測方法難以實時報告骨修復的整個進程,并且存在放射性等限制。因此,能夠原位監測骨修復過程中的炎癥反應、血管生成和植入物降解對于基礎醫學研究和臨床轉化具有重要意義。近日,復旦大學張凡教授團隊提出了一種基于3D打印生物活性玻璃支架的集成活體熒光成像策略,支架體系包含稀土納米顆粒-有機染料雜化的近紅外二區比率型熒光探針,可以用于原位監測骨修復過程中的早期炎癥反應、血管生成和植入物降解。相關論文發表在Nano Letters上,復旦大學化學系裴鵬博士,陳瑩博士研究生和溫州醫科大學胡宏悻博士研究生為文章的共同第一作者;復旦大學張凡教授、上海市第六人民醫院趙世昌醫生為通訊作者。該研究工作得到了復旦大學化學系、聚合物工程國家重點實驗室、上海市分子催化和功能材料重點實驗室、國家重點研發項目、國家自然科學基金委員會、上海市科學技術委員會等機構與項目的大力支持。圖1:團隊選用具有優異生物相容性的生物活性玻璃(BG)作為支架的基質材料,以具有近紅外二區發光性質的稀土納米顆粒(ErNPs)作為發光核,通過3D打印技術制備得到ErBG支架,并在支架表面修飾HClO響應的熒光染料(IR808)作為響應基團,最終構建得到了近紅外二區比率熒光生物支架(ErBG@IR808)。由于IR808的吸收譜與ErNPs的808 nm激發帶的高度重疊,基于競爭吸收原理,ErBG支架在808 nm激發下的1525 nm發射顯著猝滅,并且可以通過HOCl誘導IR808降解而恢復ErNPs的1525 nm熒光信號,而980 nm激發時的1525 nm發射不受影響。因此,ErBG@IR808支架可以通過808 nm通道和980 nm通道的熒光信號變化檢測炎癥部位的HOCl。圖1.(a)ErNPs的TEM圖片;(b)ErBG支架的SEM圖片;(c)ErBG支架的元素Mapping圖片;(d)ErNPs和IR808的吸收光譜;(e)ErBG@IR808支架響應HClO的熒光成像照片,以及(f)對應的熒光光譜;(g)ErBG@IR808支架的ROS選擇性;(h)ErBG@IR808支架在不同激光功率下的熒光穩定性;(i)ErBG@IR808支架在PBS中的熒光穩定性。圖2:首先,團隊發現,808 nm通道和980 nm通道的比率熒光信號對HClO含量具有明顯的線性響應關系,并且在深達4 mm的模擬組織下,仍然可以保持良好的穩定性,表明ErBG@IR808支架具有在活體中檢測炎癥的潛力。圖2.(a)體外模擬ErBG@IR808支架在深組織下響應HClO示意圖;(b)ErBG@IR808支架的尺寸信息;(c,d)比率熒光成像檢測HClO;(e,f)比率熒光信號在不同組織深度下的穩定性。圖3:然后,團隊構建了小鼠顱骨缺損模型,并將ErBG@IR808支架植入到缺損部位。結果發現,由于近紅外第二成像窗口具有深組織穿透和低組織散射的特點,無需任何侵入性操作就可以實時監測到支架在活體中的熒光信號。更為重要的是,通過比率熒光成像可以避免組織腫脹所引起的熒光信號波動,從而準確監測骨修復過程中的炎癥過程,并且與臨床上血常規檢測結果高度一致。圖3.(a)活體監測骨修復過程中炎癥反應示意圖;(b)支架在骨缺損部位的比率熒光成像照片;(c)808 nm和980 nm通道的熒光信號變化;(d)比率熒光信號變化;(e)血常規結果圖4:進一步,團隊通過靜脈注射近紅外二區小分子探針LZ1105與ErBG@IR808支架的近紅外二區熒光信號進行共定位,原位監測骨修復過程中的血管生長情況。結果表明,在支架植入后1天,缺損部位沒有明顯血管生成;在21天時,可以觀察到大量新生血管沿著支架空隙生長;進一步延長觀察期至90天時,發現新生血管繼續形成并擴散至整個骨缺損區。更為重要的是,可以通過活體熒光定量分析計算不同時間點的新生血管數量,并與傳統離體樣本CT分析結果一致。此外,近紅外二區熒光信號還可以在長達12周的時間內,原位監測支架的體內降解情況。圖4.(a)活體監測骨修復過程中血管生長示意圖;(b,c)骨缺損部位新生血管的熒光成像照片和統計分析;(d,e)骨缺損部位新生血管的micro-CT成像照片和統計分析;(f)VEGF表達情況。圖5:最后,團隊還系統研究了lErBG@IR808支架的活體成骨性能。結果表明,摻雜稀土納米顆粒-有機染料雜化探針不會影響支架的生物活性,并且lErBG@IR808支架可以促進血管生長和新骨形成,加速骨缺損修復。此外,H&E染色結果顯示,支架在植入后12周內對小鼠的心、肝、脾、肺和腎等器官沒有損傷,表明lErBG@IR808支架在長期監測骨修復進展中具有良好的活體生物相容性。圖5.(a)離體骨缺損樣本的光學照片和熒光照片;(b,c)Micro-CT照片和新生骨統計分析;(d)新生骨組織的連續熒光標記照片;(e)Masson染色;(f)對OCN免疫組化染色。總之,團隊通過構建稀土納米顆粒-有機染料雜化探針摻雜的近紅外二區比率型生物玻璃支架,可以實現活體原位監測骨修復過程中的炎癥反應、血管生成和支架降解;并且該支架具有良好的生物活性,可以促進血管再生和新骨生成。未來,這種集成的近紅外二區熒光成像策略還可以進一步拓展到原位監測血管、神經等組織工程的進程,以及可植入醫療器械與宿主的免疫反應。原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c04356張凡,教授,博士生導師,國家杰出青年基金獲得者,中組部青年拔尖人才。2008年在復旦大學化學系博士畢業后赴美國加州大學圣塔芭芭拉分校化學與生物化學系進行博士后研究。2010年加入復旦大學化學系,2012年協調成立復旦-陶氏化學聯合研究中心,任研究中心副主任,2013年底開始任復旦大學化學系教授。2020年成立上海市生物醫學檢測試劑工程研究中心,任中心主任。張凡教授主要從事于稀土近紅外熒光納米探針和有機分子探針的設計合成以及生物醫學診斷分析。已發表SCI論文100余篇,其中包括Nat. Maters.(自然-材料), Nat. Nanotechnol.(自然-納米技術), Nat. Commun(自然-通訊)等Nature系列論文10篇,他引2萬余次,H index 80,累計超過30篇論文入選ESI高被引論文,2018-2021入選全球高被引學者。撰寫出版英文專著2部。獲得2020年度國家自然科學一等獎(第四完成人)、2019年度教育部自然科學一等獎、侯德榜化工科技獎、上海市科技進步獎等獎、上海市青年英才科技獎等榮譽。受邀在國際會議上作大會邀請報告30余次,同時擔任國際期刊Frontiers in Chemistry (Nanoscience Section)執行主編。課題組主頁:http://nanobiolab.fudan.edu.cn/