mRNA、短干擾RNA(siRNA)和反義寡核苷酸已被用于治療人類疾病。靜脈內給藥的這些藥物的子集需要將核酸遞送至患病細胞。迄今為止,FDA批準的 siRNA 藥物使用碳水化合物偶聯物或脂質納米顆粒 (LNP),兩者都利用內源性運輸途徑將 siRNA 遞送到肝細胞中。隨著藥物從小鼠發展到非人類靈長類動物 (NHP) 和人類,這些對促進藥物遞送的進化保守途徑的見解已被證明是有價值的。此外,研究表明,人源化小鼠比野生型小鼠更能預測腺相關病毒在人類細胞中的傳遞。

這些例子強調了理解改變納米顆粒輸送的基因在臨床前物種和人類之間如何變化的價值。然而,還沒有研究系統地(也就是說,使用幾十種化學性質不同的納米顆粒)比較LNP在體內跨物種的遞送。因此,研究人員檢驗了三個假設。

1) 首先,研究人員觀察肝細胞LNP輸送的物種依賴性差異。

2) 其次,NHP給藥和人類給藥之間的差異將小于小鼠給藥和人類給藥之間的差異。

3) 第三,對不同物種的肝細胞進行轉錄組學分析,可以識別與傳遞差異相關的細胞信號通路。然而,測試這些假設很有挑戰性,因為人源化小鼠每只動物要花費幾千美元。

為了克服這些問題,佐治亞理工學院James E. Dahlman等人開發了物種不可知性的納米粒子遞送篩選(SANDS)模型。利用這個模型,研究小組通過各種納米顆粒測試了核酸的傳遞和吸收,并直接比較了肝臟的小鼠細胞與其人類或靈長類動物細胞之間的差異。成果發表在Nature Nanotechnology上。

SANDS具有這些研究所需的三個特征。

1)首先,它是高通量和體內的。

2)其次,它報告了細胞類型水平的功能性 LNP 傳遞(在這種情況下,mRNA 翻譯成功能性蛋白質)。

3)第三,它與物種無關,因為它不需要 Cre 報告基因或其他基因組 DNA 構建體。這些研究還需要具有人源化和靈長化肝臟的小鼠,以及具有與靈長化和人源化小鼠相同的免疫系統并經歷相同細胞移植過程的鼠源化小鼠。

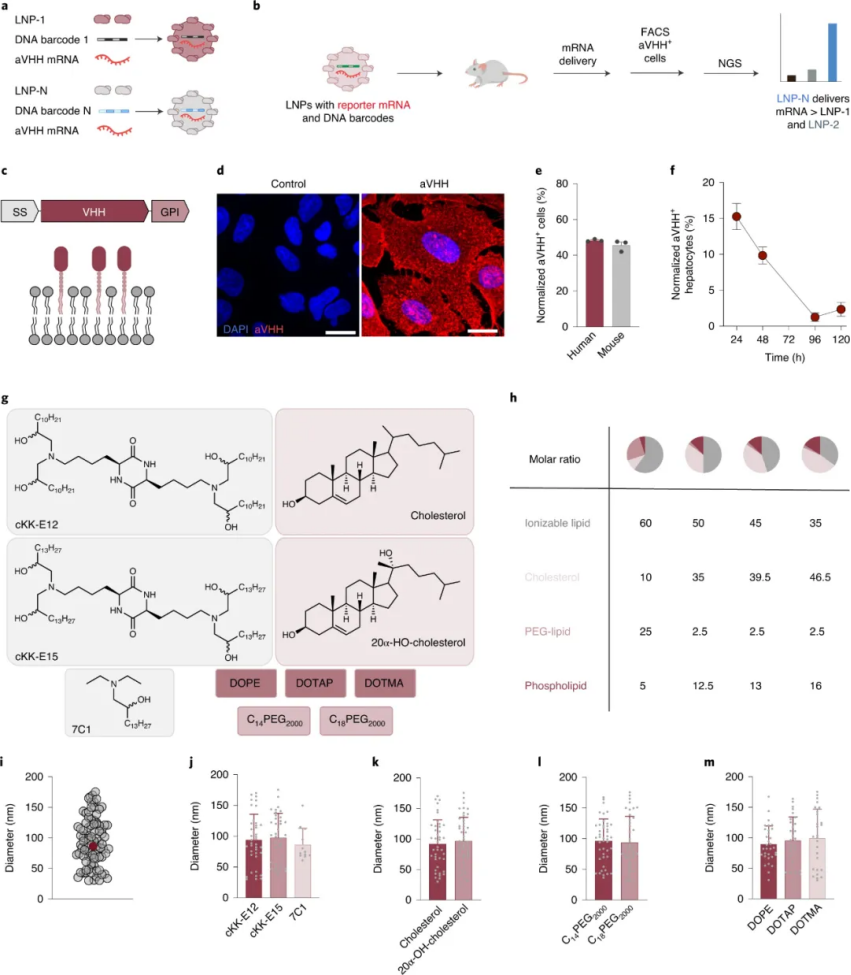

圖|表征 SANDS

使用 SANDS,研究人員量化了 89 種化學上不同的 LNP 如何在六種小鼠模型中功能性地傳遞 mRNA:BL/6、Balb/C、NZB/BlNJ (NZB)、Fah/Rag2/白細胞介素 γ 鏈 (FRG) 敲除 (KO) 小鼠BL/6 背景與人源化肝臟(人源化)、NHP 肝臟(靈長類化)和鼠類肝臟(鼠源化)。除了量化小鼠、NHP 和人類肝細胞如何預測彼此的遞送外,研究人員還確定了對 LNP 的物種依賴性反應。

在該研究中,研究人員堆疊了兩種有用的方法:條形碼和具有人源化或靈長類化肝臟的小鼠。為了了解納米粒子的分子組成如何影響它們在體內的旅程和進入細胞,作者使用了 DNA 條形碼。每個獨特的納米粒子都帶有一個獨特的條形碼,使他們能夠確定其最終目的地。

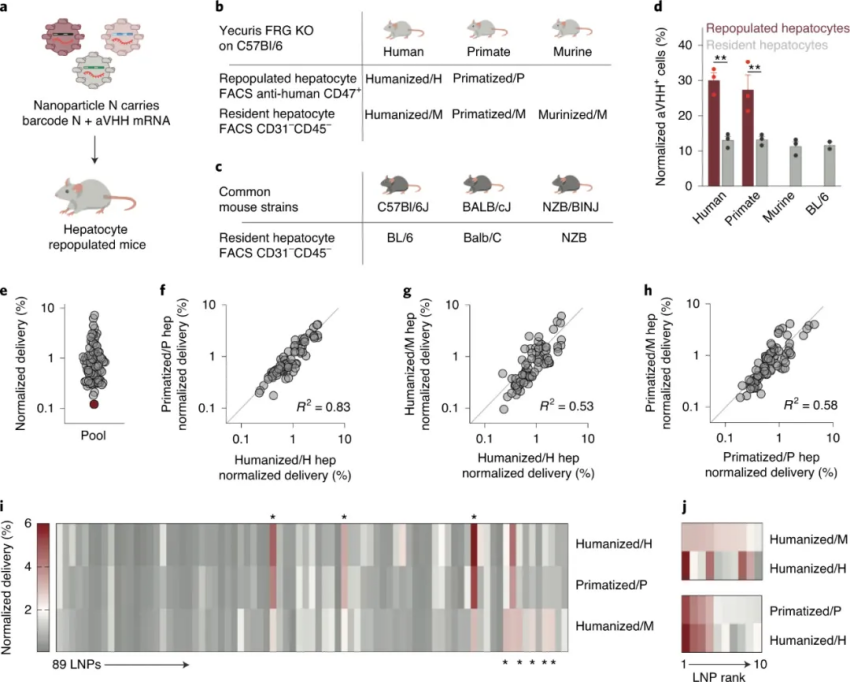

圖|納米顆粒在小鼠、NHP和人肝細胞中的體內傳遞

通過使用下一代測序技術,研究小組檢查了來自不同器官的細胞是否存在DNA條形碼,確定哪些納米顆粒進入細胞。此外,由于他們的小鼠肝臟既含有小鼠細胞,也含有人類或靈長類動物細胞,因此同一只動物被用來對比不同物種之間納米顆粒攝取的差異。令人驚訝的是,人類肝細胞的攝取量遠遠高于小鼠,這揭示了一個關鍵的生物學差異。在同一只老鼠身上,研究人員還可以觀察到未能將核酸輸送到動物細胞的納米顆粒是否也在人類細胞中失敗。這種疊加方法可以幫助研究人員避免他們認為動物的失敗意味著非人靈長類動物或人類的失敗。雖然不知道這些年來有多少納米顆粒因小鼠特異性效應而被丟棄,但該研究為回答這個問題所做的基礎性工作令人鼓舞。

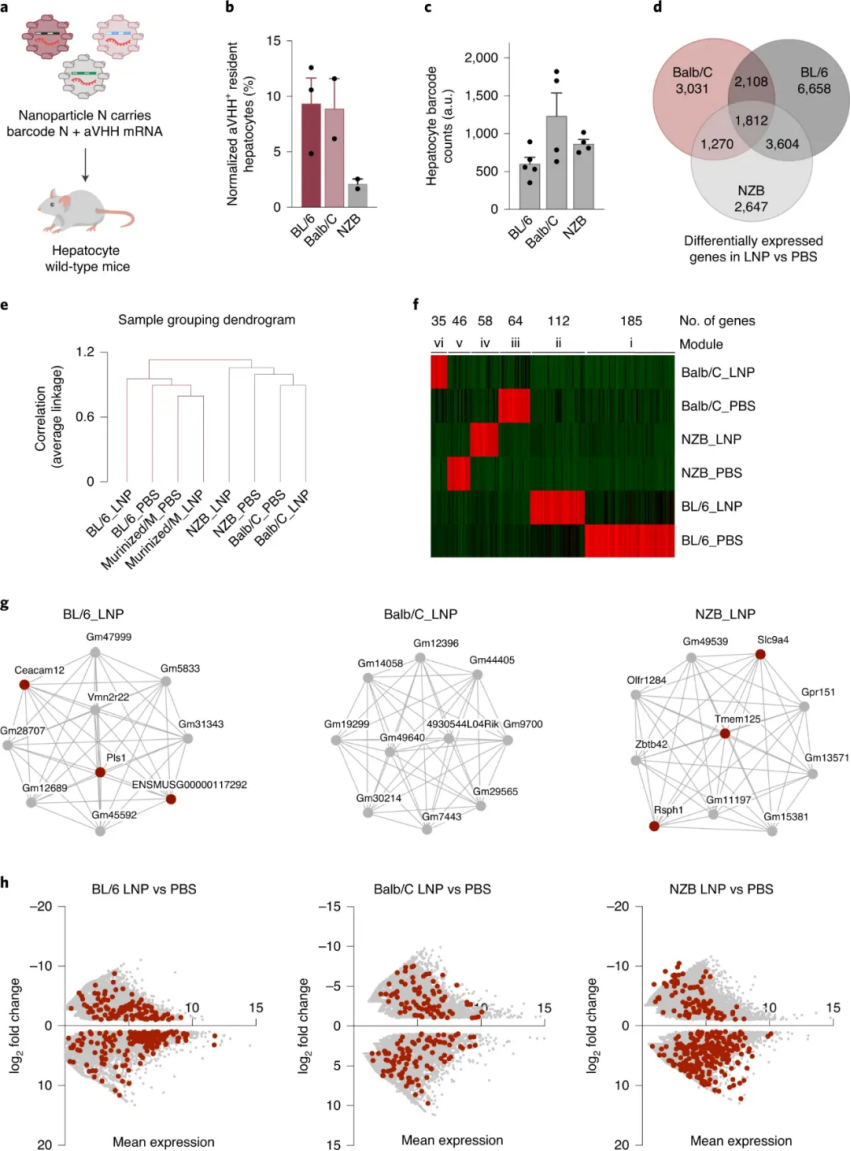

圖|轉錄組學研究揭示了對 LNP 的物種依賴性反應

除了觀察攝取的差異外,作者還使用內部控制的比較轉錄組分析評估了混合肝臟中人和小鼠細胞之間的差異基因表達。值得注意的是,對納米顆粒攝取很重要的小窩蛋白基因在人體細胞中的含量較低,而同樣以攝取而聞名的網格蛋白基因在人類細胞中意外上調。鑒于在人類肝細胞中觀察到更高的攝取,這可能意味著過去的小鼠研究實驗掩蓋了一種有價值的網格蛋白介導的促進作用,該作用可用于人類治療。這一發現可能為納米顆粒優化提供了一個新的過程,這是第一次動物篩選只在人源化小鼠中進行。

圖|炎癥基因影響多個小鼠品系的mRNA傳遞

這項本質上有趣的研究證明了一種整合各種強大方法的能力,以開始解決動物和人類之間的轉化差距。隨著這類系統的不斷發展,并有望擴展到包括肝臟以外的器官,我們可能能夠以快速、合理的方式有效地篩選過去十年開發的納米顆粒,從而更好地預測人類的表現以降低臨床試驗的風險。

參考文獻:

1.Hatit, M.Z.C., Lokugamage, M.P., Dobrowolski, C.N. et al. Species-dependent invivo mRNA delivery and cellular responses to nanoparticles. Nat. Nanotechnol.(2022).

https://doi.org/10.1038/s41565-021-01030-y

2.Khan, O.F. Nucleic acid delivery differences across species. Nat. Nanotechnol.(2022).

https://doi.org/10.1038/s41565-021-01039-3