文章來源:根據中國科學技術大學官方網站新聞編輯整理。

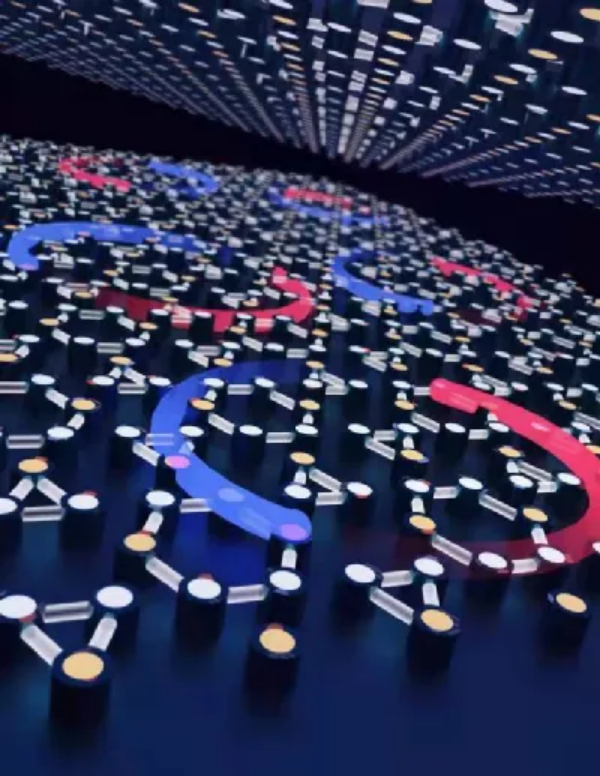

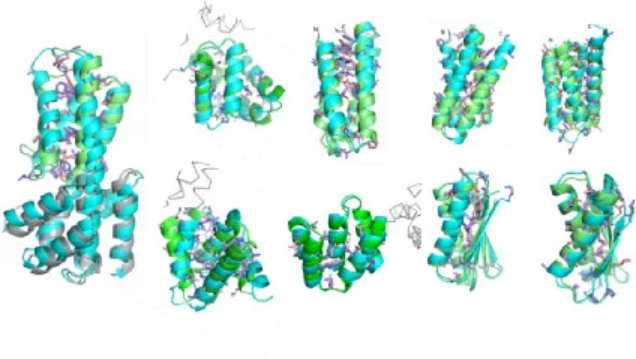

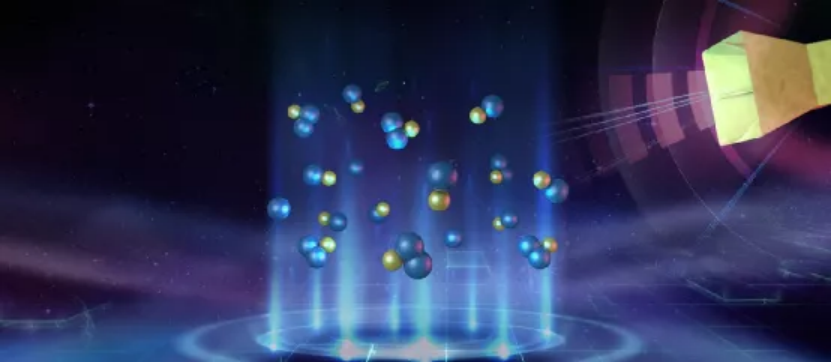

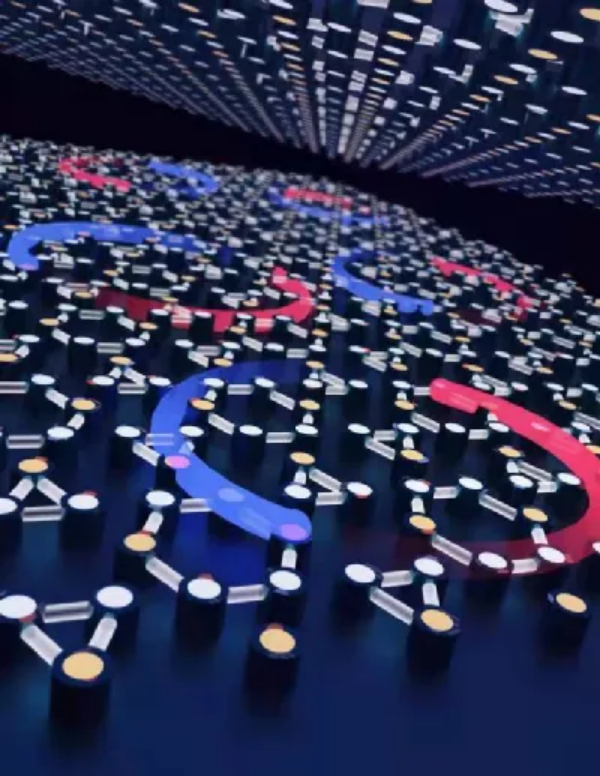

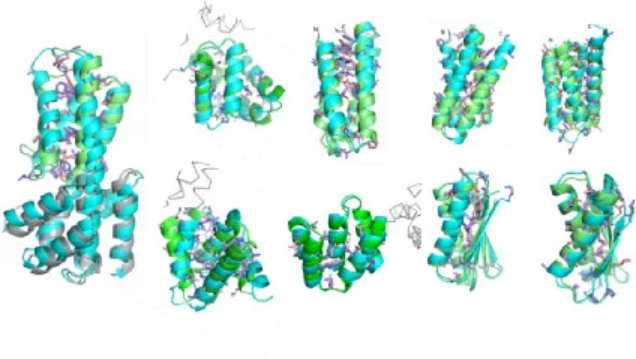

2021年12月26日,由科技日報社主辦、部分兩院院士和媒體人士共同評選2021年度國內十大科技新聞,中國科學技術大學4項成果入選,其中兩項為主導研究,不可謂不強!1) 潘建偉院士團隊的“‘祖沖之號’‘九章二號’量子計算原型機研制成功”;2)陳秀雄教授團隊的“凱勒幾何兩大核心猜想被證明”;3)楊睿智教授作為共同通訊作者參與的研究成果“我國科學家觀測到迄今宇宙中最高能量光子”;4)地球和空間科學學院空間有效載荷研制團隊參與的“我國首次火星探測任務天問一號著陸火星”。中國科大是為“兩彈一星”事業而建立的大學,秉持“紅專并進,理實交融”的校訓,60多年來培養了大批世界頂級科學家,為我國和世界科技事業做出了重要貢獻。2022年2月10日凌晨,中國科大多個團隊在Nature同時發表了3個最新研究成果,在籠目結構超導體、基于超冷原子分子的量子模擬、蛋白質設計三個方面取得的重要進展。這些成果,第一作者幾乎全部是在讀的博士研究生,科大的人才培養和研究水平,可見一斑。1. 中國科大在籠目結構超導體研究領域取得重要進展中國科學技術大學陳仙輝、吳濤和王震宇等組成的團隊,近日在籠目超導體CsV3Sb5中發現一種新型電子向列相。該發現不僅為理解籠目結構超導體中電荷密度波與超導電性之間的反常競爭提供了重要實驗證據,也為進一步研究關聯電子體系中與非常規超導電性密切相關的交織序提供了新的研究方向。博士研究生聶林鵬、孫貺律、馬婉茹為論文的共同第一作者,陳仙輝教授、吳濤教授和王震宇教授為文章的共同通訊作者。https:// www.nature.com/articles/s41586-022-04493-8中國科學技術大學劉海燕教授、陳泉副教授團隊基于數據驅動原理,開辟出一條全新的蛋白質從頭設計路線,在蛋白質設計這一前沿科技領域實現了關鍵核心技術的原始創新,為工業酶、生物材料、生物醫藥蛋白等功能蛋白的設計奠定了堅實的基礎。Nature雜志的審稿人認為,“與現有方法不同,現有方法要么使用參數方程來描述預定義螺旋結構的空間,要么基于片段組裝的方法依賴于已知蛋白質片段。SCUBA方法原則上允許人們探索任意主鏈結構,然后填充序列,允許人們設計比自然界中觀察到的更廣泛的蛋白質幾何結構”;“蛋白質從頭設計仍然具有挑戰性,本工作中六種不同蛋白質的高分辨率設計是一項重要成就,表明此方法工作良好”;“本研究中報道的成功設計數量之多令人印象深刻,并提供了強有力的證據,證明了基礎技術是魯棒的。所采用的基于神經網絡的能量項是新穎的,因為它們刻畫了更傳統的統計方法無法企及的多維特征,該方法具有足夠的新穎性和實用性”。博士生黃斌、許洋、胡秀紅為論文共同第一作者,劉海燕教授和陳泉副教授為論文通訊作者。https://www.nature.com/articles/s41586-021-04383-53. 我國科學家首次在超冷原子分子混合氣中實現三原子分子的量子相干合成中國科學技術大學潘建偉、趙博等與中國科學院化學所白春禮小組合作,在超冷原子雙原子分子混合氣中首次實現三原子分子的相干合成。在該研究中,他們在鉀原子和鈉鉀基態分子的Feshbach共振附近利用射頻場將原子和雙原子分子相干地合成了超冷三原子分子,向基于超冷原子分子的量子模擬和超冷量子化學的研究邁出了重要一步。https://www.nature.com/articles/s41586-021-04297-2