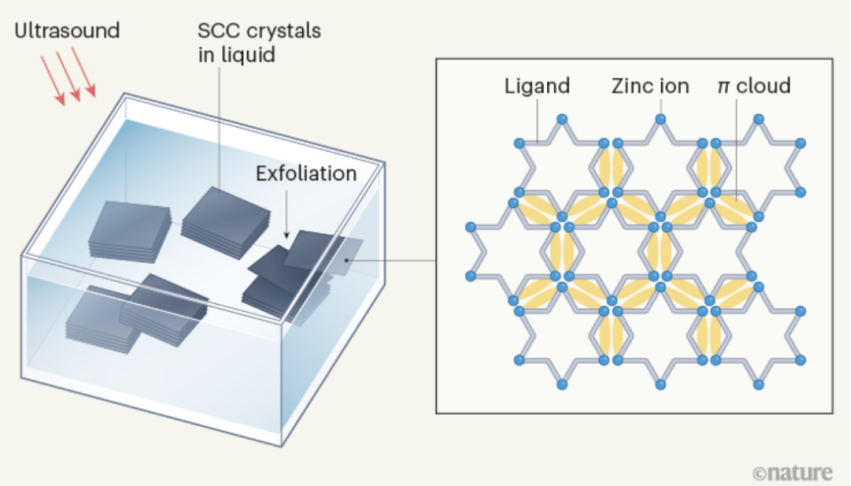

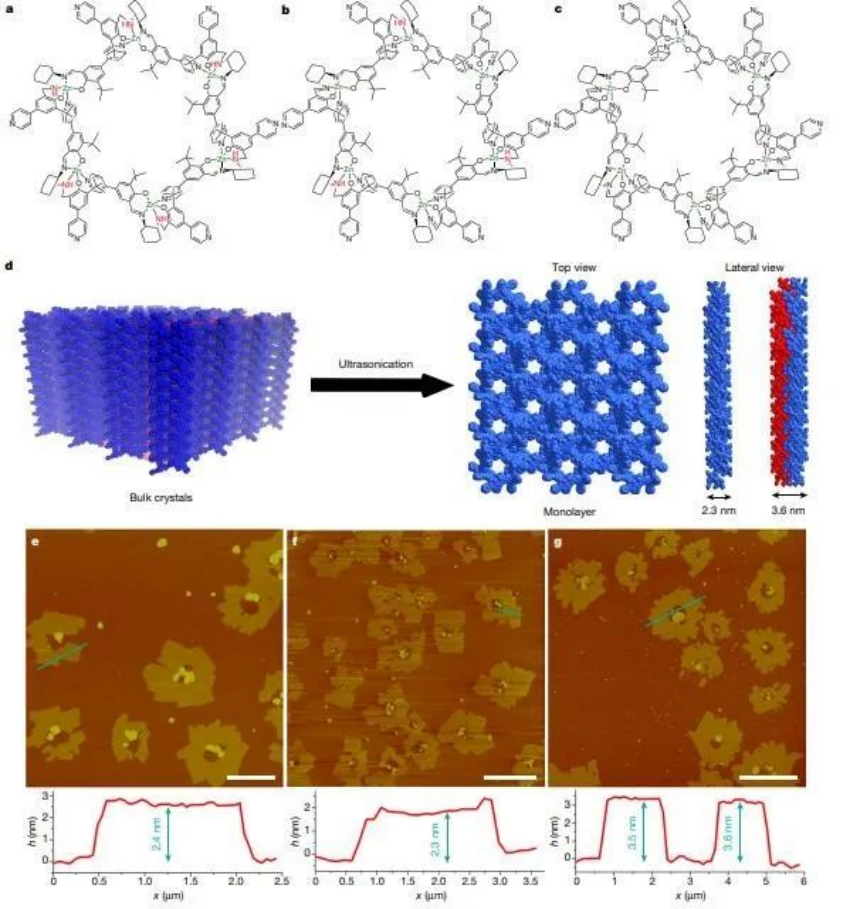

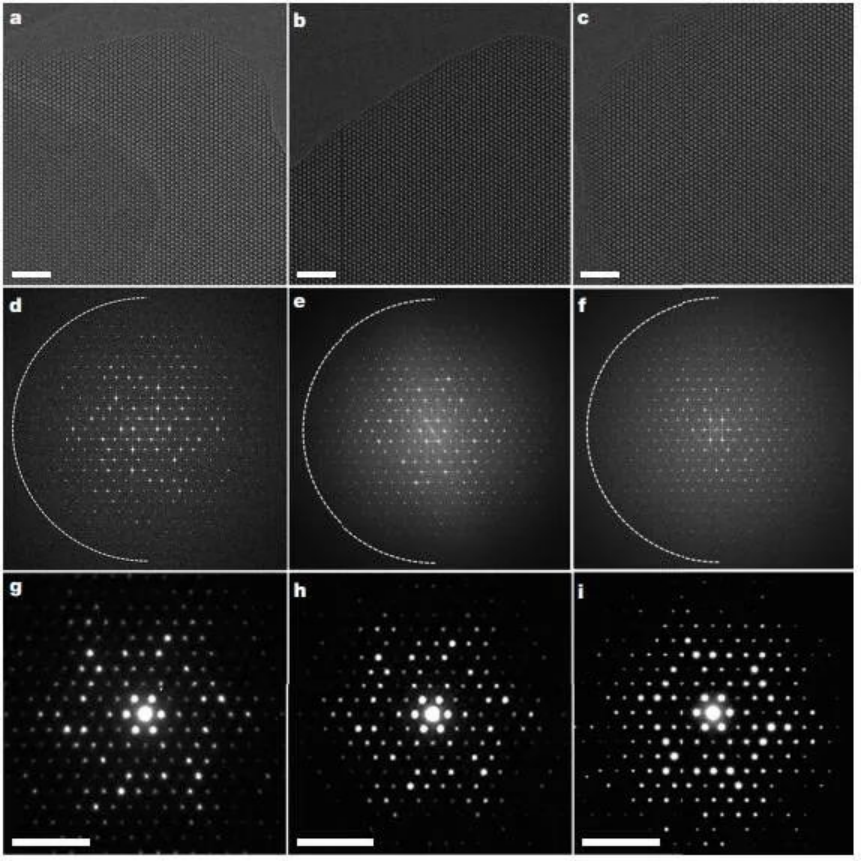

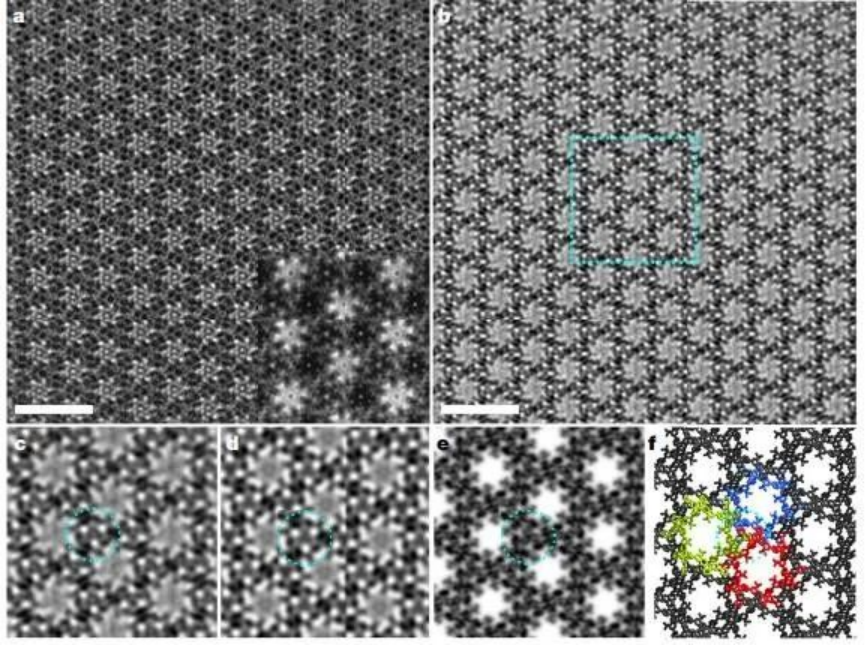

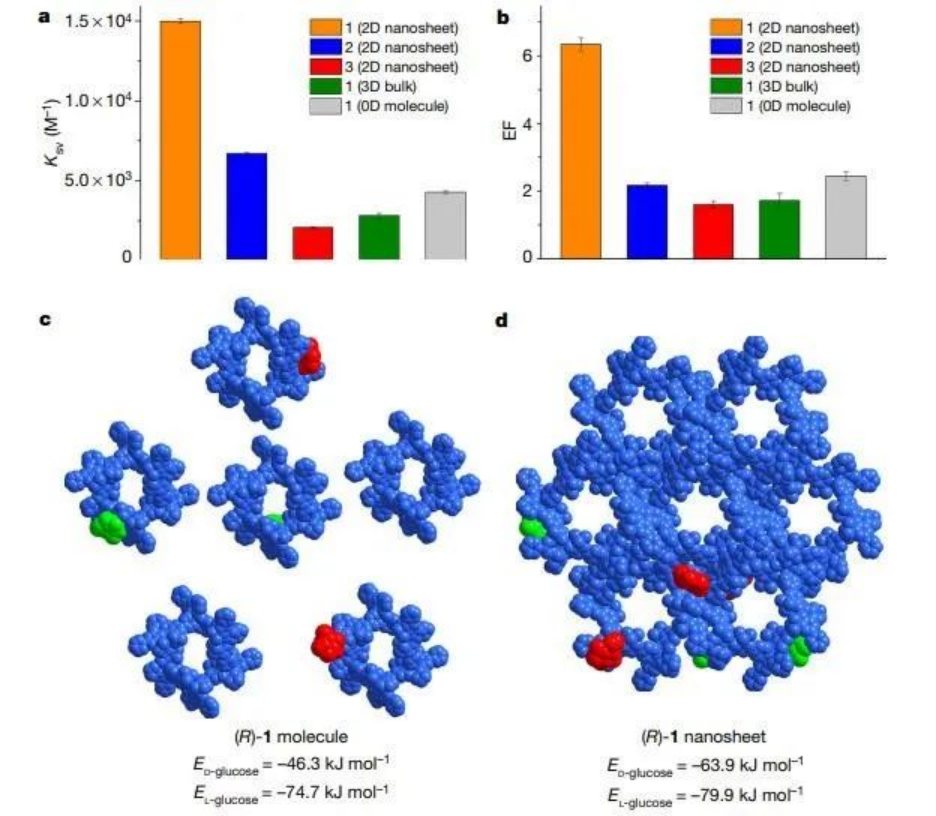

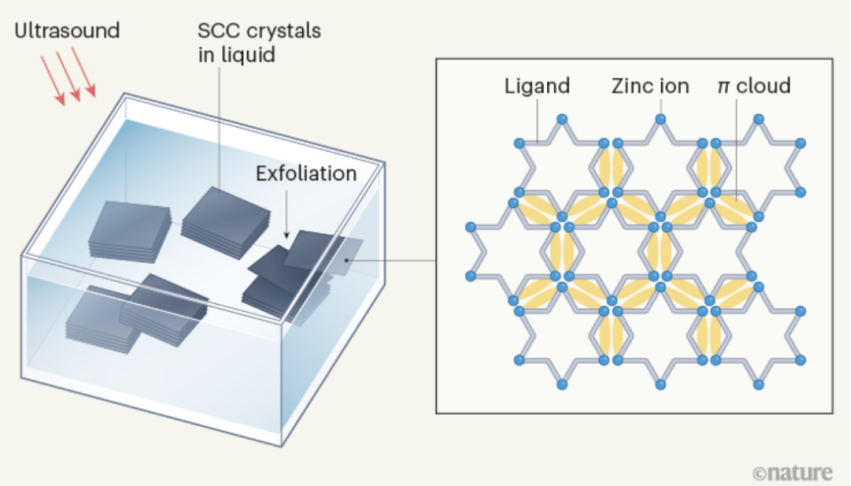

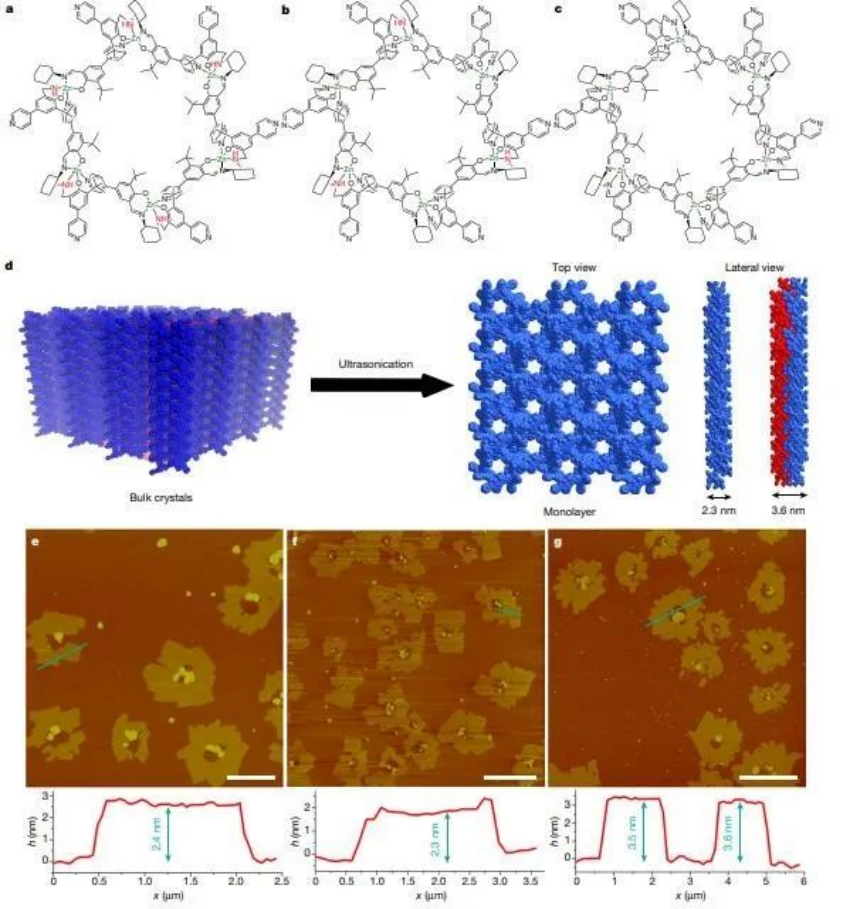

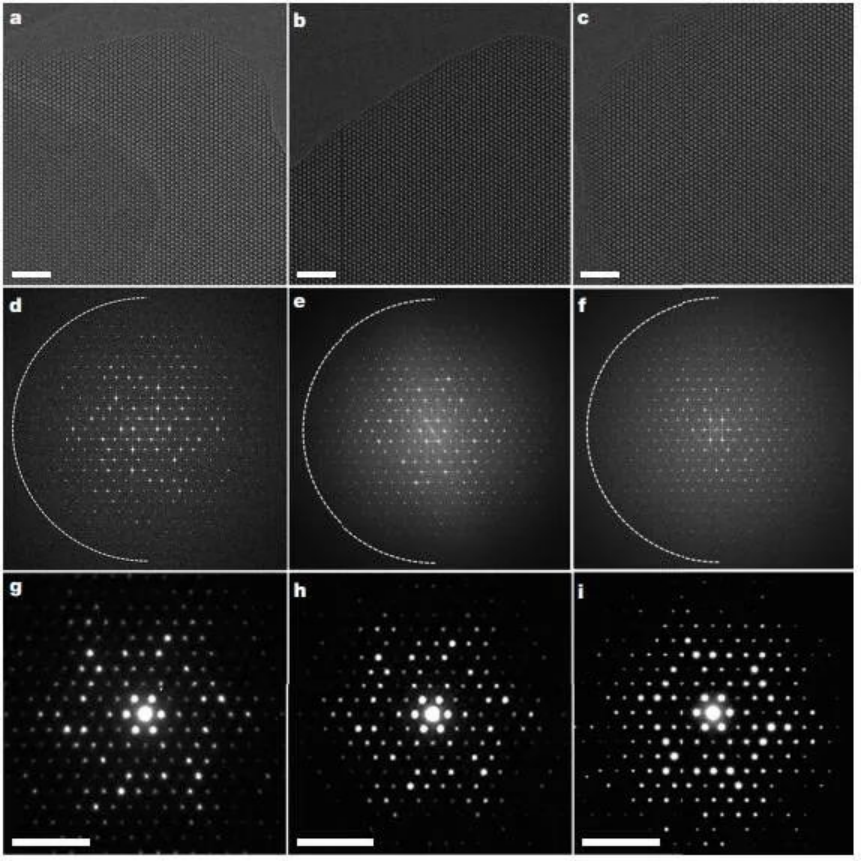

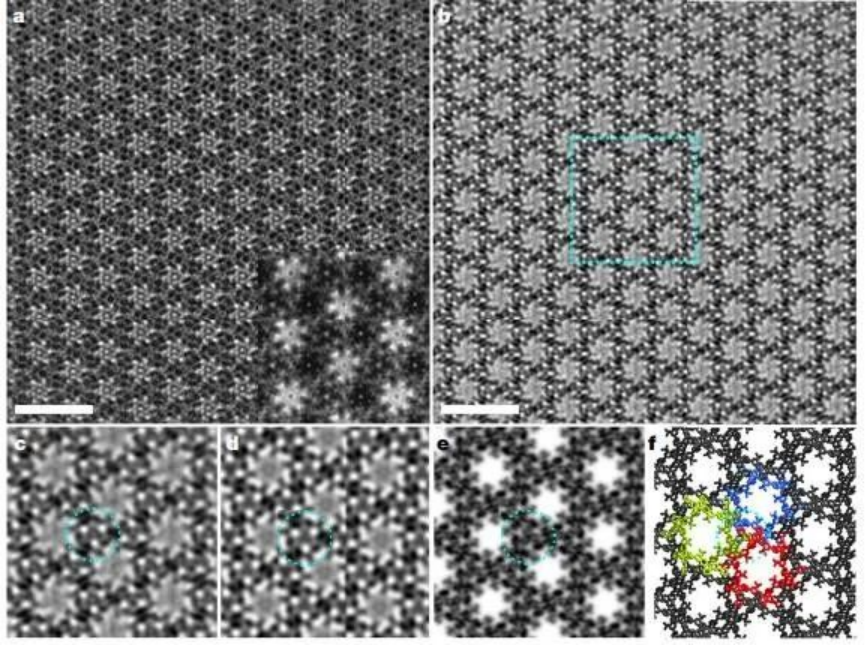

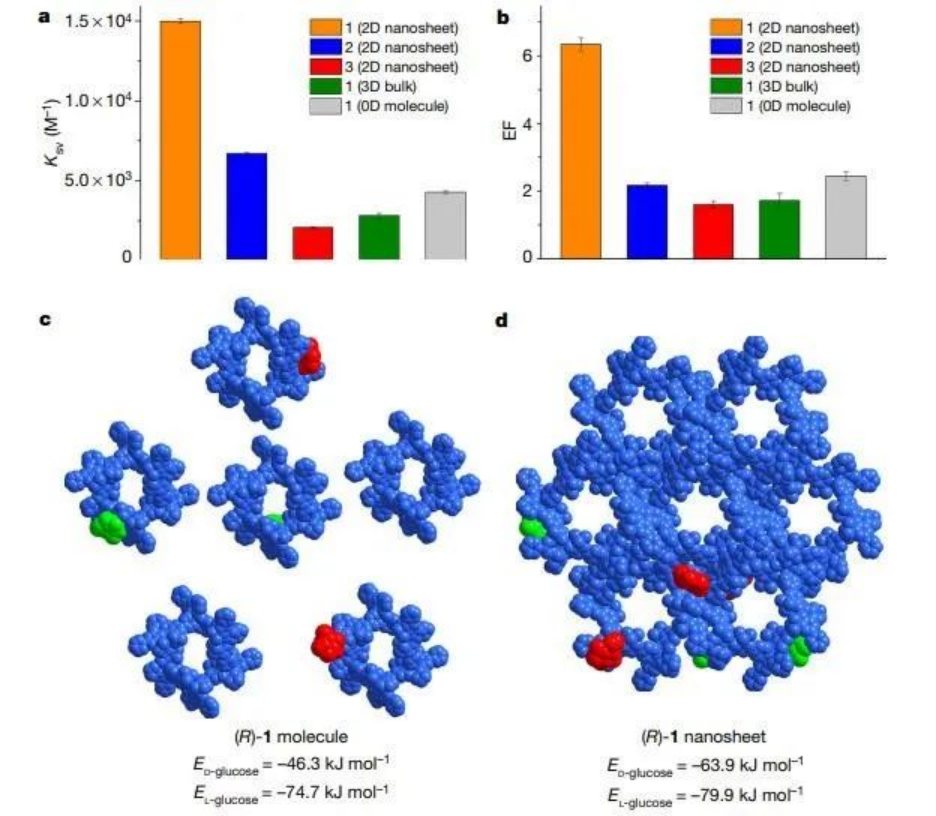

第一作者:董金橋(上海交通大學), 劉玲梅(重慶大學)通訊作者:崔勇,Anthony P. Davis,韓宇通訊單位:上海交通大學,布里斯托大學,阿卜杜拉國王科技大學自從Geim和他的同事報道了石墨烯以來,二維(2D)材料引起了人們極大的興趣。薄片形態導致極高的表面積,并可能賦予其有價值的電子、物理和化學性能。目前,制造這些材料的方法有多種,包括機械剝離、化學汽相沉積、表面自組裝和溶液反應等,但對于大規模的制備和應用,最可能的是液體剝離。將層狀三維(3D)固體懸浮在溶劑中,然后進行超聲波處理或化學處理,可產生具有極高縱橫比的片狀散體,包括厚度約為1納米、橫向尺寸為微米的單分子層。這些層都是依靠連續的共價鍵或強配位鍵網絡。由離散分子組成的晶體比那些具有連續的強鍵網絡的晶體數量更多、種類更多,但迄今為止,尚未成為獨立2D材料的來源。超分子配位配合物(SCCs)是由金屬受體和有機供體的配位驅動自組裝構建的離散分子物種。這種策略可以生成具有各種拓撲結構的結構,通常具有大量的空腔,應用領域包括主客體識別、超分子催化、化學傳感、分子分離、成像以及共價鍵合納米片的構建。近日,上海交通大學崔勇教授,布里斯托大學Anthony P. Davis,阿卜杜拉國王科技大學韓宇教授等人報道了由離散的超分子配位絡合物組成的晶體可以通過超聲剝離,得到完全由非極性分子間相互作用維持的,約2.3 nm厚以及縱橫比高達約2500:1的獨立單層。研究人員通過原子力顯微鏡和高分辨率透射電子顯微鏡對這些納米片進行表征,證實了它們的結晶度。此外,研究發現,單分子層具有復雜的手性表面,部分來自單個超分子配位配合物組分,但也來自與鄰近組分的相互作用。在這方面,它們代表了一種不同類型的材料,在這種材料中,分子組分都平等地暴露在環境中,就像在溶液中一樣,但由于結晶性,分子之間的合作產生了性質。這種不同尋常的性質反映在這種材料的分子識別特性上,與單個分子或大塊三維晶體相比,這種材料結合碳水化合物的對映體識別能力大大增強。研究人員先前已經報道了手性金屬環SCCs ,1 (Zn6(salalen)6),2 (Zn6(salalen)3(salen)3)和3 (Zn6(salen)6),它們能夠以顯著的對映體辨別能力結合溶液和固態中的極性分子。這三種環六聚體在NH基團的數量上不同(分別為6、3和0)(圖1a-c)。在晶體中,它們具有同構性,金屬環在ab平面中形成六邊形陣列(圖1d)。研究人員嘗試剝離1–3以獲得獨立的2D單層納米片。最初使用Kun Shan KQ2200E超聲浴(40 kHz,100 W,298 K),通過在玻璃瓶中進行超聲處理,探索了晶體I-1–3在多種溶劑中的液相剝離(圖1d)。將所得分散體轉移到硅片上,并通過原子力顯微鏡(AFM)進行研究。乙酸乙酯和丙酮產生片狀形態低至 5 nm 厚度的顆粒,而乙腈則更有利,在該溶劑中超聲處理時,發現 ( R ) -1晶體的厚度減小,3小時或更長時間后,納米片可以完全剝離成單層厚度(約2.3nm)(圖1e)。研究人員將剝離方法應用于I-2和I-3的塊狀晶體,并再次獲得微米尺寸的超薄納米片。根據 AFM 測量結果,( R ) -2主要由單層組成(約 2.3 nm)(圖1f),而 ( R ) -3納米片具有雙層厚度(約 3.6 nm)(圖1g)。此外,根據 AFM 分析,納米片具有相當寬的橫向尺寸分布和可變形狀。例如,剝離的I-1納米片的橫向尺寸約為2-12微米,73%集中在2-6微米。厚度始終在2.3-3nm范圍內,58%在2.3-2.5nm之間。因此長寬比通常高達2500:1。為了進一步表征納米片,研究人員使用了各種分析方法,或者對納米片的乙腈懸浮液進行分析,或者對通過蒸發溶劑然后冷凍干燥獲得的固態粉末進行分析。固態傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)、熱重分析(TGA)和X射線光電子能譜(XPS)給出的數據顯示,剝離的納米片類似于塊狀3D晶體。此外,基于原子力顯微鏡的紅外光譜證實了AFM觀察到的物體確實由金屬環組成。能量色散X射線光譜元素圖證實了鋅、碳、氧和氮的存在,與金屬環的預期相一致。圖1. 自上而下制備手性二維單分子超分子金屬環納米片研究人員利用高分辨率透射電子顯微鏡(HR-TEM)表征了原子水平的納米片。基于超低劑量HR-TEM技術獲得的I-1、I-2和I-3納米片的典型HR-TEM圖像顯示在整個成像區域中金屬環分子的高度有序的六邊形陣列(圖2a-c)。快速傅立葉變換表明,分辨率高達約1.8 ? (圖2d-f),這表明這些分子厚的2D納米片具有完美的結晶度。此外,1-3納米片的選區電子衍射花樣(圖2g-i)與基于體單晶結構的模擬電子衍射花樣顯示出良好的匹配,這進一步證實了2D納米片在3D晶體中保留了ab平面的周期性結構。研究人員通過校正與物鏡對比度傳遞函數(CTF)相關的“對比度反轉”效應來處理(R)-1(圖3a)的HR-TEM原始圖像。CTF校正的圖像(圖3b)幾乎可以直接進行解釋;不僅可以清楚地識別六邊形的Zn6L6配位超分子,而且每個單獨分子的每個“頂點”都清晰可見(圖3c)。圖像顯示出p3對稱性,與(R)-1晶體結構的[001]投影對稱性一致。將p3對稱性施加到晶格平均圖像(圖3d)上,得到了與從X射線晶體結構和相應的模擬勢圖(圖3e)導出的2D單層結構模型(圖3f)更好的匹配。綜上所述,這些結果清楚地表明,(R)-1納米片在ab平面(2D方向)內完美地繼承了大塊晶體的結構,同時沿c軸將晶體的厚度減小到單分子水平。而對(R)-2和(R)-3的HR-TEM圖像分析則證實了剝離得到的結晶納米片在所有情況下非常成功。先前的研究表明,金屬環1-3能夠結合極性分子,無論是在溶液中還是作為3D晶體,都具有顯著的對映體選擇性。而納米片的剝離暴露了新的結合位點,這些結合位點來自晶體包裝,但在塊狀3D材料中是不可及的,研究人員研究了這些位點的可及性如何影響結合性能。首先,在對照實驗中,將d-葡萄糖溶液滴定到(R)-1和(S)-1塊狀3D晶體的乙腈懸浮液中。結合由宿主熒光猝滅指示,遵循Stern-Volmer方程。分別測得(R)-1和(S)-1的猝滅常數Ksv分別為1640和2820 M?1,對映體鑒別因子(EF)為1.7。對于2D納米片,觀察到響應和對映體選擇性都有顯著的增強。滴定d-葡萄糖到(S)-1納米薄片的熒光猝滅,Ksv=14980 M?1。對于D-葡萄糖+(R)-1納米片,在2360 M?1處測得Ksv,意味著EF=6.3(圖4b)。正如預期的那樣,L-葡萄糖提供了相反的對映體選擇性,優先淬滅EF=7.9的(R)-1納米片。具有較少NH基團的2和3納米片顯示出較低的靈敏度和對映體選擇性。除葡萄糖外,1納米片對D-半乳糖、D-山梨醇、D-木糖、D-阿拉伯糖和D-核糖以及甾體β-雌二醇和乙炔雌二醇也表現出對映體選擇性識別。最后,為了證明單層材料的實際適用性,研究人員利用聚偏氟乙烯靜電紡絲將(R)-1單層納米片集成到復合膜中。結果顯示,暴露在1-苯乙胺、1-苯丙胺和1-(4-氯苯基)乙胺蒸汽中的熒光增強具有顯著的對映識別能力(EF分別為4.8、3.2和2.5)。這項工作開辟了一個意想不到的2D材料類別,其中的組成單元是離散的分子,其結構完整性完全由弱的非共價鍵維持。1-3這樣的分子可以很容易調諧,因此,可以獲得一系列分子納米片。此外,隨著晶體結構預測方法的改進,有望設計出更多具有剝離潛力的層狀結構。這種方法有助于創造復雜的、不規則的表面,這些表面繼承自分子成分,但具有源自晶體堆積的額外特征。這些特征隱藏在體3D晶體的環境中,暴露在納米片中,并可能賦予改進或附加的功能。研究發現與單個金屬環相比,1納米片的手性表面表現出更好的結合和對映體識別。這種分子納米片有望得到擴展,形成種類繁多、用途廣泛的2D功能材料。崔勇,上海交通大學特聘教授,2010年獲得國家杰出青年科學基金資助,2012年入選教育部長江學者特聘教授。崔勇教授團隊主要從事配位化學、多孔材料和不對稱催化與分離等領域的研究,《手性金屬-有機多孔固體的設計構筑及性能研究》項目獲得2020年度國家自然科學二等獎(第一完成人)。該項目針對傳統手性多孔材料活性位分散不均導致催化和分離活性與選擇性低等瓶頸難題,提出手性功能體框架化結晶策略,實現了手性位點單分散多孔材料的精準合成;創建了手性多孔催化和分離新體系,把手性固體的選擇性提升到了嶄新高度;明確了識別和活化過程的重要結構參數,為手性催化和分離提供了接近真實狀況的結構模型。Dong, J., Liu, L., Tan, C. et al. Free-standinghomochiral 2D monolayers by exfoliation of molecular crystals. Nature 602,606–611 (2022).DOI:10.1038/s41586-022-04407-8https://doi.org/10.1038/s41586-022-04407-8