“碳點(diǎn)”(CD)是用于納米級(jí)光致發(fā)光碳納米材料的通用術(shù)語(yǔ),是一種新興的納米粒子亞類,特征尺寸<10nm和準(zhǔn)球形形態(tài)。從基礎(chǔ)和應(yīng)用的角度來(lái)看,CD 的熒光(FL) 是其最吸引人的特性之一。正是它們的熒光讓我們?cè)?004年意外發(fā)現(xiàn)了 CD,這是在電弧合成的單壁碳納米管的電泳純化過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的。

2006年發(fā)現(xiàn),當(dāng)通過(guò)激光燒蝕碳靶獲得的 CD 表面鈍化時(shí),其熒光會(huì)增加。將簡(jiǎn)單的有機(jī)物質(zhì)連接到 CD 的表面,例如以二胺為末端的低聚的聚乙二醇,是后官能化反應(yīng)的第一個(gè)例子。2008 年,另一個(gè)突破是通過(guò)有機(jī)前體(如檸檬酸鹽)的熱分解合成小而熒光的碳納米顆粒。2010年,從石墨中合成和純化了高度結(jié)晶的 CD,并顯示出尺寸依賴性的藍(lán)色、黃色和紅色熒光。這些開創(chuàng)性的研究為下一個(gè)研究時(shí)代以及本綜述的基礎(chǔ)奠定了基礎(chǔ):目前可用于CD合成和后功能化的化學(xué)工具。

在過(guò)去的十年中,CDs得到了廣泛的探索,所獲得的大量知識(shí)使這類碳基納米顆粒成為一種重要的光致發(fā)光材料。在闡明影響其物理化學(xué)性質(zhì)的因素方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,其中包括它們的熒光。目前,已有四種熒光機(jī)制被報(bào)道:

(1)量子限制效應(yīng)(QCE),

(2)缺陷態(tài),

(3)分子(熒光團(tuán))態(tài),

(4)交聯(lián)增強(qiáng)發(fā)射態(tài)。

這些機(jī)制導(dǎo)致將CDs分類為石墨烯或碳量子點(diǎn)(CQD)、碳納米點(diǎn)(CND)和碳化聚合物點(diǎn)(CPD)。然而,這些名稱經(jīng)常被不準(zhǔn)確地或互換地使用,即使在今天,區(qū)分 CD 類型仍然具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)和 FL 的貢獻(xiàn)可能難以解決。這種分類尤其具有挑戰(zhàn)性,因?yàn)槟壳暗暮铣煞椒〞?huì)產(chǎn)生具有各種表面基團(tuán)的碳質(zhì)核心。

近日,意大利的里雅斯特大學(xué)、西北大學(xué)Francesca Arcudi、Luka Dor?evi?等人在Nature Nanotechnology重點(diǎn)介紹了制備具有特定結(jié)構(gòu)或特性的CD的可用化學(xué)策略,這些策略突出了化學(xué)與性能之間的關(guān)系。此外,由于CD研究已引起多個(gè)生物和能源相關(guān)科學(xué)領(lǐng)域的關(guān)注,作者從應(yīng)用的角度關(guān)注關(guān)鍵進(jìn)展。

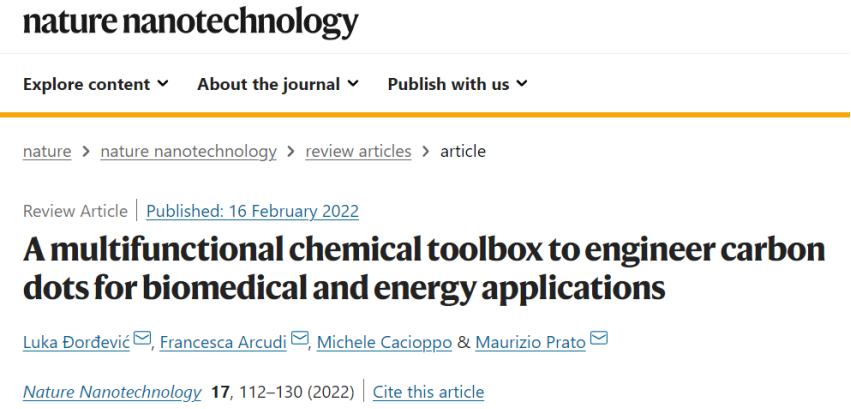

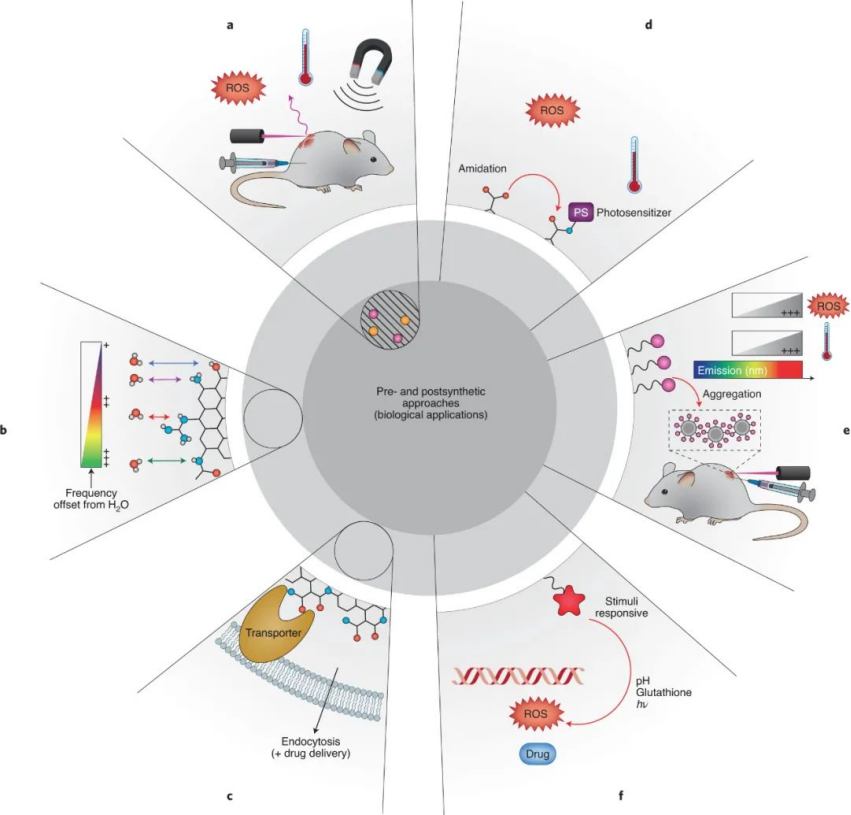

圖|CD的合成方法和應(yīng)用概述

合成前控制發(fā)射特性

制備CDs有兩種主要的合成方法:自上而下和自下而上。前者使用碳材料前體(如石墨),而后者使用有機(jī)單體和或聚合物作為起始材料。從歷史上看,自上而下的策略首先被利用,主要包括石墨的電化學(xué)或化學(xué)氧化。盡管這些方法可以產(chǎn)生相對(duì)大量的 CD,但它們通常采用苛刻的條件(就施加的電壓或使用的化學(xué)氧化劑而言)、長(zhǎng)的合成時(shí)間,并且仍然需要后合成程序來(lái)調(diào)整光電特性。從FL的角度來(lái)看,碳源的氧化切割會(huì)導(dǎo)致更多的結(jié)構(gòu)缺陷,從而導(dǎo)致不那么吸引人的光致發(fā)光特性。

目前,自下而上的合成更加通用,因此是本綜述的重點(diǎn)。除了大量可用的分子前體外,其他好處包括多種熱處理選擇、更快的反應(yīng)時(shí)間和最終材料更均勻的特性。前體和合成程序(即合成前控制)的選擇會(huì)影響 CD 在尺寸、石墨化程度、表面官能團(tuán)和摻雜方面的物理化學(xué)性質(zhì)。然而,前體的一些結(jié)構(gòu)特征可以保留在納米顆粒中,這允許一定程度的可預(yù)測(cè)性。在一定程度上,單組分和多組分反應(yīng)可以使用直接的摻雜策略。這些包括雜原子(這里的例子包括硼、氮、硫、硒或它們的組合)和金屬(如鑭系元素)。

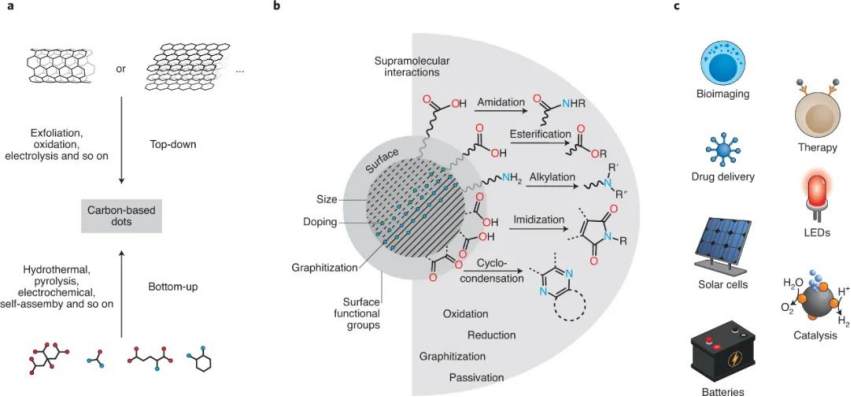

自下而上合成具有低熒光量子產(chǎn)率 (FLQY < 10%) 的藍(lán)色發(fā)光 CD 以來(lái),該領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)展。可用于獲得從藍(lán)色發(fā)射到近紅外 (NIR) 區(qū)域的納米粒子的兩種主要的自下而上方法:(1) 起始原料在無(wú)溶劑條件下的熱分解(熱解)和 (2) 在溶劑存在下在高于其沸點(diǎn)的溫度下加熱的密閉容器(溶劑熱合成,或當(dāng)溶劑為水時(shí)的水熱)。在操作上,這些反應(yīng)在圓底燒瓶、高壓釜或微波容器中進(jìn)行。通常使用高壓釜(在烤箱中),因?yàn)樗梢赃_(dá)到高壓;但是,需要格外小心,因?yàn)檫@些容器包含大量的勢(shì)能。

圖|自下而上合成的 CD 多色 FL 概述

合成后調(diào)節(jié)發(fā)射特性

作者還總結(jié)了制備具有受控物理化學(xué)和發(fā)射特性的 CD 的最有希望的方法。很明顯,發(fā)射特性可能因多種原因而發(fā)生變化,包括尺寸、核心石墨化程度、雜原子的存在和含量(在核心和或表面)以及表面的氧化程度。

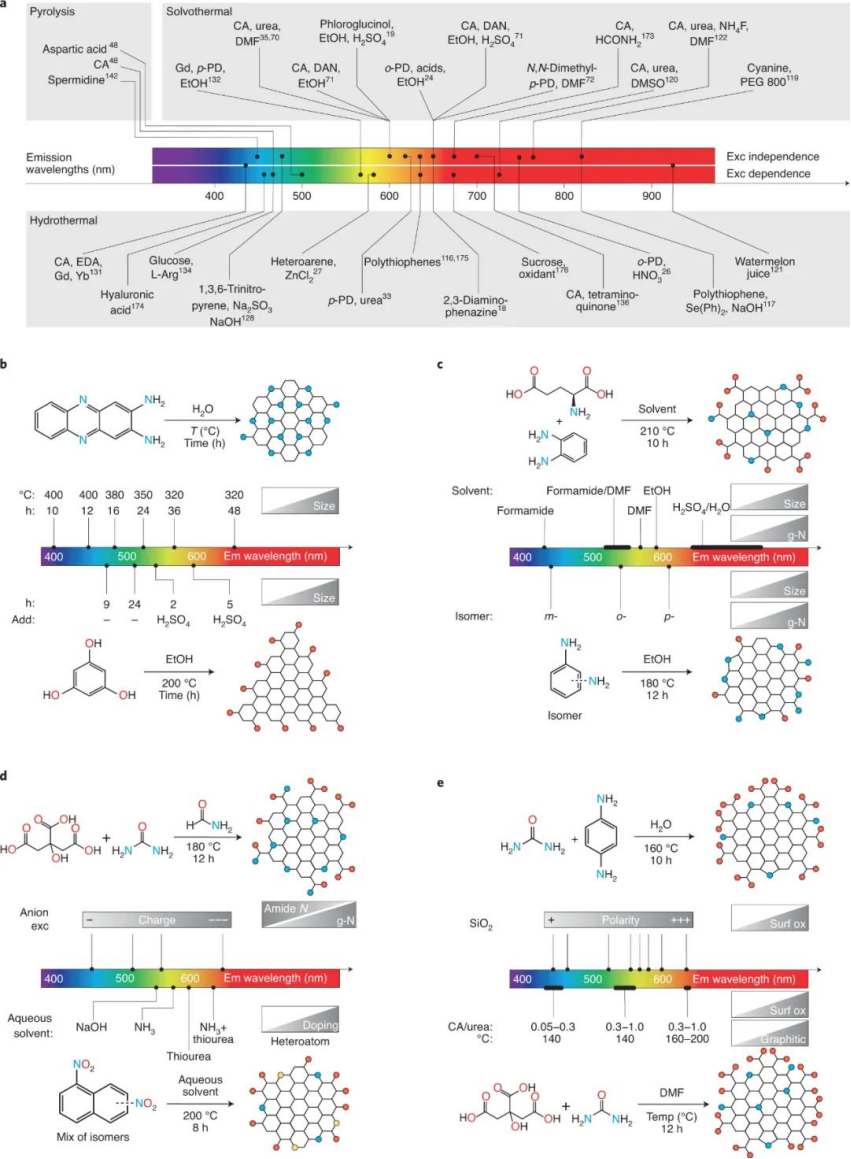

在合成、純化和表征之后,CD 可以進(jìn)行進(jìn)一步的化學(xué)(即合成后)處理以調(diào)整其特性。程序的選擇將影響合成后 CD 上的官能團(tuán)。石墨化碳納米顆粒可以多種方式進(jìn)行功能化。例如,碳納米顆粒可以與強(qiáng)親電試劑(例如芳基重氮鹽)反應(yīng),環(huán)氧基團(tuán)可以用親核試劑(例如氨)打開,并且其他氧化的官能團(tuán)也可以被官能化。此外,豐富的邊緣?mèng)人狨セ鶊F(tuán)也可以轉(zhuǎn)化為芳族酸酐,然后進(jìn)行酰亞胺化(或環(huán)縮合)反應(yīng)以調(diào)整其發(fā)射特性。

圖|調(diào)整 CD 多色熒光的后合成方法概述

通往生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用

低毒性、親水性、穩(wěn)定性和生物相容性在 CD 的生物醫(yī)學(xué)利用中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,但仍需要在納米生物界面進(jìn)行系統(tǒng)研究。其他對(duì)生物相關(guān)應(yīng)用有影響的特性是 CD 吸收和 FL。在早期階段,幾乎所有的 CD 都呈現(xiàn)藍(lán)色 FL 發(fā)射,F(xiàn)LQY< 10%。近年來(lái),人們?cè)诟纳浦委煷皟?nèi)的光學(xué)特性方面付出了巨大的努力。在控制表面氧化、核心石墨化和摻雜方面的進(jìn)展促進(jìn)了 CD 的生物成像能力和治療應(yīng)用。在生產(chǎn)具有特定特征和可定制表面成分的 CD 方面取得的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展刺激了針對(duì)復(fù)雜架構(gòu)的后合成策略的研究。可以設(shè)計(jì)復(fù)合材料以定制 CD 特征以實(shí)現(xiàn)理想的光吸收應(yīng)用,并獲得單個(gè)單元中不存在的治療特性。

目前研究的生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用包括,石墨化和摻雜促進(jìn)生物成像和光療(例如,ROS,生成);表面官能團(tuán)的可交換質(zhì)子賦予化學(xué)交換飽和轉(zhuǎn)移核磁共振成像對(duì)比特性;表面官能團(tuán)觸發(fā)選擇性生物相互作用或賦予生物特性;酰胺化反應(yīng)可用于實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的和或協(xié)同的光療;組裝策略提高了近紅外吸收特性和治療效率;基于 CD 的材料可用于刺激響應(yīng)治療學(xué)。

圖|增強(qiáng) CD 在生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用中的適用性的合成前和合成后策略概述

總結(jié)與展望

綜上所述,作者已經(jīng)概述了通過(guò)合成前和合成后方法設(shè)計(jì)可調(diào)諧和定制 CD 的化學(xué)工具箱。CD 在有機(jī)染料、碳納米材料和無(wú)機(jī)量子點(diǎn)之間找到了自己的位置。它們的分子狀特性增加了合成的難度,但同時(shí)也賦予了它們?cè)谄渌{米材料中難以實(shí)現(xiàn)的可調(diào)性。對(duì)其他納米材料的持續(xù)審查、改進(jìn)和從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)應(yīng)為 CD 的概念和應(yīng)用水平提供指導(dǎo)。

未來(lái)的努力應(yīng)該集中在對(duì)形成過(guò)程的基本理解上,而且,該領(lǐng)域的未來(lái)和廣泛應(yīng)用將是由內(nèi)而外的工作:建立可重現(xiàn)的合成程序,以實(shí)現(xiàn)普遍接受,然后制定后功能化協(xié)議。未來(lái),希望在理想情況下,我們能按需訪問(wèn)設(shè)計(jì)合理且“原子精確”的 CD,以釋放其全部潛力,并最終見(jiàn)證材料科學(xué)的變革性影響。

參考文獻(xiàn):

Dor?evi?,L., Arcudi, F., Cacioppo, M. et al. A multifunctional chemical toolbox toengineer carbon dots for biomedical and energy applications. Nat. Nanotechnol.17, 112–130 (2022).

https://doi.org/10.1038/s41565-021-01051-7