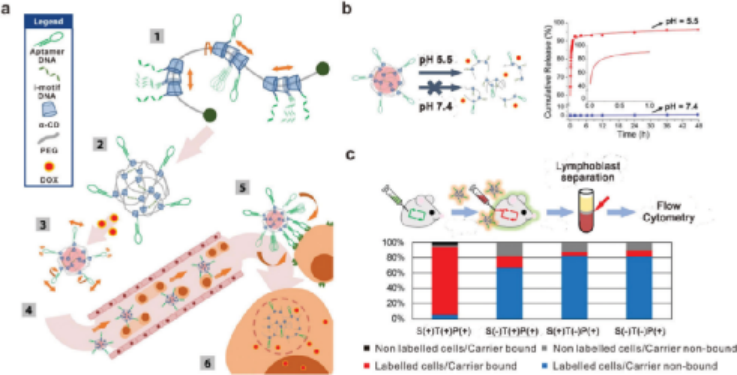

1. Chem. Soc. Rev.:用于白血病治療的遞送策略

上海中醫藥大學馮年平教授和浙江大學顧臻教授對用于白血病治療的遞送策略相關研究進行了綜述。

本文要點:

1)白血病是一種血液系統的惡性腫瘤,其與突變祖細胞不受控制的增殖有關,并會抑制正常血細胞的產生。目前的治療方法,如化療、放療和免疫治療等的治療結果仍不夠理想,5年生存率僅為30-50%。研究表明,白血病的不良預后和復發與治療相關的毒性有關。藥物遞送策略可以改善藥物在體內的藥代動力學,指導實現對腫瘤細胞或腫瘤微環境的靶向治療和逆轉耐藥性,從而最大限度地消除腫瘤,并減輕系統不良反應。

2)作者在文中綜述了現有的FDA批準的抗白血病藥物和治療方法,重點介紹了抗白血病藥物給藥系統的研究進展;此外,作者也對藥物遞送策略在臨床轉化方面所面臨的挑戰和未來發展前景進行了討論。

Tianyuan Ci. et al. Delivery strategies in treatments of leukemia. Chemical Society Reviews. 2022

DOI: 10.1039/d1cs00755f

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cs/d1cs00755f

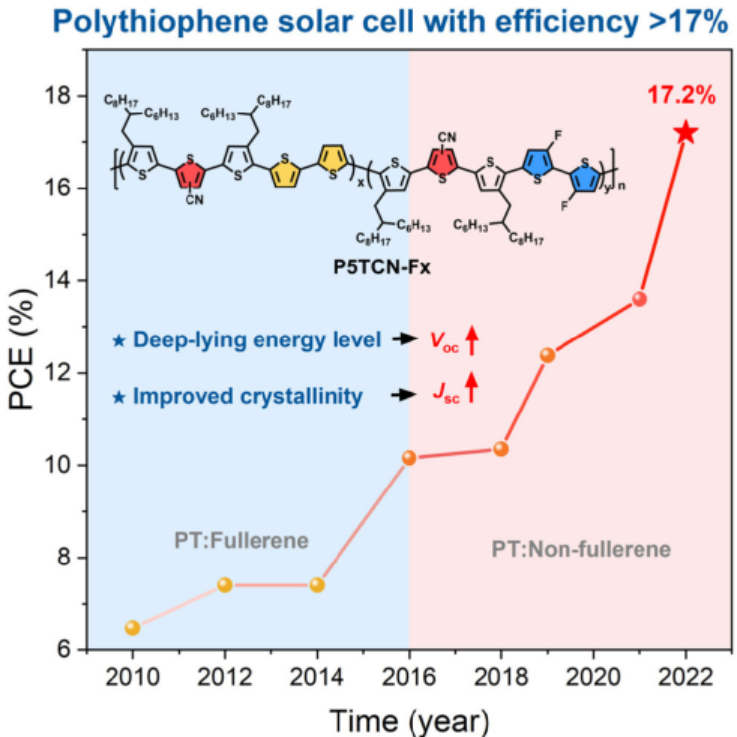

2. Joule: 效率超過17%的聚噻吩有機太陽能電池

聚噻吩 (PTs) 因其低生產成本而成為有機太陽能電池 (OSCs) 的有前途的電子供體。然而,由于不匹配的能級和不利的有源層形態,OSC 中 PT 的器件性能相當差。華南理工大學Chunhui Duan等人報道了一組具有氰基取代和不同氟化度的新型 PT (P5TCN-Fx),以實現高效 OSC。

本文要點:

1)氰基的加入賦予了新的PT更深的能級,主鏈氟化導致強的鏈間相互作用、改善的聚合物結晶度以及與新 PT 的主要受體 Y6 的適當熱力學混溶性。

2)因此,多個 PT 在二元 OSC 中提供了超過16%的效率。此外,P5TCN-F25通過三元共混設計獲得了17.2%的最高PCE,這是新的效率記錄,代表了基于 PT 的 OSC 的重大突破。

3)這項工作為利用低成本材料實現高性能 OSC 開辟了一條有希望的途徑。

Xiyue Yuan, et al. Polythiophenes for organic solar cells with efficiency surpassing 17%, Joule, 2022.

DOI:10.1016/j.joule.2022.02.006

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435122000873#!

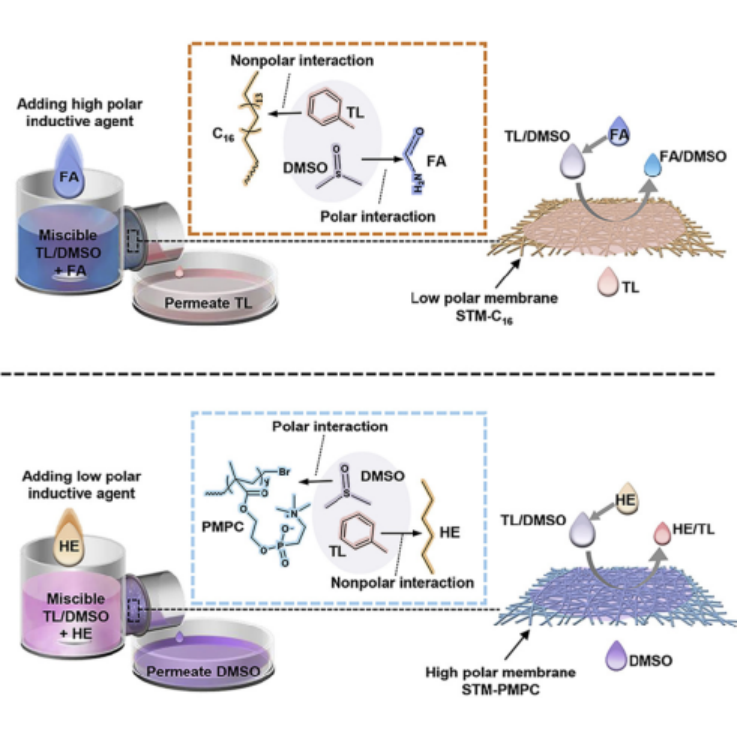

3. Matter:極性/非極性協同作用驅動的超濕膜用于混相有機液體分離

膜分離可混溶液體混合物技術有望成為為能量密集型蒸餾的潛在替代技術。然而,這些分離方式的缺點是需要熱相變過程,表現出低通量,或者使用復雜的膜制備過程。基于此,煙臺大學劉洪亮教授,中科院理化技術研究所田野教授,江雷院士提出了一種極性/非極性相互作用誘導的超濕膜分離系統(PNISMS),該系統能夠分離可混溶的有機液體AB混合物(極性:A < B)。

本文要點:

1)研究人員在PNISMS中引入了一種與多孔膜極性相反的額外誘導劑。

2)通過協同構建多孔膜與A(或B)之間的強非極性(或極性)相互作用以及誘導劑與B(或A)之間的極性(或非極性)相互作用,目標A(或B)可以選擇性地滲透到多孔膜,并同時阻止剩余的液體成分。因此,可以實現從多種極性范圍內的混溶混合物中成功地提純各種目標有機液體。

該分離系統將為當前的液體分離提供一個很好的候選方案,并有望進一步發展SMS技術。

Chang et al., Miscible organic liquid separation of superwetting membrane driven by synergistic polar/nonpolar interactions, Matter (2022)

DOI:10.1016/j.matt.2022.02.011

https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.02.011

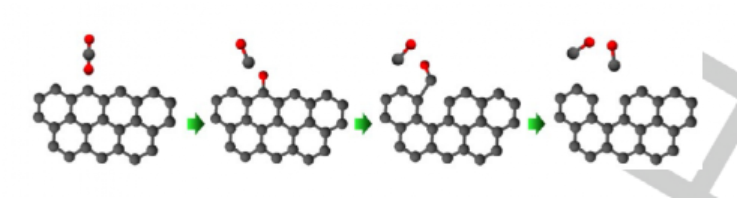

4. Angew:演示和揭開CO2對石墨烯中空位缺陷的可控納米擴展

石墨烯邊緣和空位的可控操縱對于其在分子分離、傳感和電子學中的應用來水,至關重要。不幸的是,現有的刻蝕方法總是會導致空位成核,這給刻蝕控制帶來了一定挑戰。近日,洛桑聯邦理工學院Kumar Varoon Agrawal首次報道了在750-1000 °C溫度范圍內,CO2對石墨烯的可控均勻刻蝕,并提取出石墨烯中大邊擴展的勢壘為2.7 eV,相當于CO2在石墨烯中鋸齒形邊上的化學吸附能壘。

本文要點:

1)研究人員建立了一種不受CO2從體相到石墨烯邊緣傳質的刻蝕機制,并通過調節腐蝕溫度和時間來研究空位的擴展速率。研究發現,納米級的空位可以以2-3 ?/min的速度膨脹,這使得這條路線在調節石墨烯的孔徑以用于分子分離和傳感應用方面具有很大的應用前景。

2)研究發現,在納米空位的邊緣,CO2在化學吸附過程中存在一個額外的構型能壘,導致較小空位的速率降低了一個數量級,而小于0.15 nm的缺陷則沒有膨脹。此外,CO2不會形成新的空位缺陷,導致擴展的孔呈高斯孔徑分布(PSD),這與通常使用氧化腐蝕方法獲得的對數正態孔徑分布形成鮮明對比。

3)最后,利用CO2刻蝕,人們可以通過透射電子顯微鏡來描繪石墨烯中固有空位缺陷的位置,由于石墨烯的低密度,這被證明是一項具有挑戰性的任務。因此,可以確定本征空位缺陷的兩個不同的來源:i)未對準的石墨烯晶粒的不完全共生;ii)在反應器中存在殘余O2的情況下對晶格的刻蝕。

這項研究表明,CO2可以用來構建納米尺度的石墨烯薄膜,用于分子分離和傳感等各種應用。

Mojtaba Rezaei, et al, Demonstrating and Unraveling a Controlled Nanometer-Scale Expansion of the Vacancy Defects in Graphene by CO2, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202200321

https://doi.org/10.1002/anie.202200321

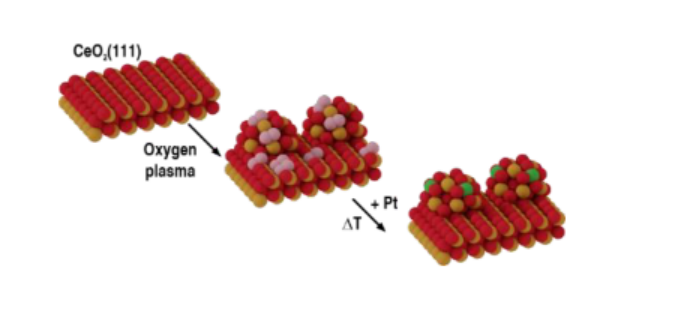

5. Angew:氧等離子體功能化CeO2表面高穩定活性Pt單原子:納米結構與過氧化物效應

原子分散在氧化物載體上的貴金屬最近成為越來越獨特的催化材料。然而,其制備和有限的熱穩定性和環境穩定性對它們的潛在應用構成了一定挑戰。近日,德國弗里茨-哈伯研究所Shamil Shaikhutdinov,巴塞羅那科學技術學院Núria López討論了氧化物載體的表面結構(形態和組成)如何影響金屬分散和單原子在高溫和氣體氣氛中穩定性的問題。

本文要點:

1)研究人員通過在CeO2(111)晶型薄膜上物理氣相沉積Pt制備了Pt/CeO2模型催化劑,并對其進行了不同的預處理,使CeO2還原或表面粗糙化。在所研究的CeO2載體中,經O2等離子體預處理的CeO2薄膜上沉積的Pt原子在CO氧化反應中表現出最好的熱穩定性和催化活性。

2)密度泛函理論(DFT)證實了這種效應是由于:i)等離子體誘導的表面重組導致了氧化鈰表面的CeO2團簇;ii)形成了大量的表面過氧化物(O22-)物種,所有這些都有利于孤立的、高度穩定的Pt單原子的致密和均勻的分布。此外,研究人員也證實了等離子體處理對粉末催化劑的促進作用。

這些發現為利用等離子體功能化在多相催化中獲得高密度的穩定活性中心開辟了新的領域。

Weiming Wan, et al, Highly Stable and Reactive Platinum Single Atoms on Oxygen Plasma-Functionalized CeO2 Surfaces: Nanostructuring and Peroxo Effects, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202112640

https://doi.org/10.1002/anie.202112640

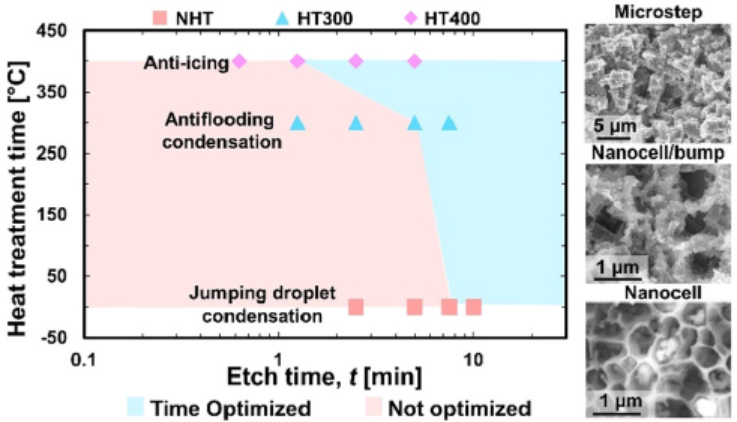

6. Nano Letters:可調和堅固的納米結構用于多功能金屬增材制造界面

新的加工加上金屬增材制造(AM)中使用的各種合金化材料,為開發以前未曾探索過的微/納米結構提供了機會。近日,伊利諾伊大學厄巴納?香檳分校Nenad Miljkovic在金屬AM表面開發了一類可調和堅固的微/納米結構。

本文要點:

1)通過闡明AM過程中亞晶結構的形成和材料偏析,采用晶相刻蝕和金相熱處理相結合的方法實現了表面結構的形成。技術不僅簡單、經濟高效,而且能夠靈活地調整和優化目標應用的結構長度尺度。

2)以沖擊水滴反彈、純水蒸氣冷凝和液滴結冰為演示框架,證明了與現有的傳統合金納米結構技術相比,AM結構可以進行調整以優化性能。

這項工作不僅展示了AM帶來的微/納米表面結構設計靈活性,而且還概述了創建多功能AM表面的優化策略以及替代AM材料的設計指南。

Jin Yao Ho, et al, Tunable and Robust Nanostructuring for Multifunctional Metal Additively Manufactured Interfaces, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c04463

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04463

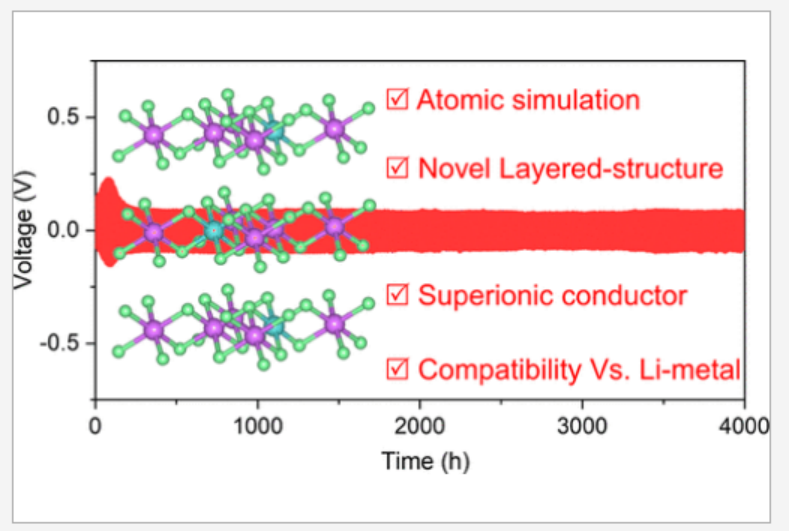

7. Nano Letters:機器學習模擬設計鹵化物電解質助力穩定的全固態鋰金屬電池

具有超離子導電性和界面穩定性的固體電解質(SEs)對于開發穩定的全固態鋰金屬電池(ASSLMBs)至關重要。近日,中科大姚宏斌,張國楨,復旦大學Cheng Shang使用神經網絡勢來模擬由Li、Zr/Hf和Cl組成的材料,使用隨機表面行走方法識別兩種潛在的獨特層狀鹵化物SE,命名為Li2ZrCl6和Li2HfCl6,用于穩定的ASSLMBs。

本文要點:

1)所預測的鹵化物SEs具有高的Li+電導率和與Li金屬負極的優異相容性。

2)研究人員合成了這些SEs,并以4000小時穩定的鍍鋰/剝離的記錄性能證明了它們對鋰金屬負極的優異穩定性。

3)使用這些沒有任何界面改性的鹵化物SEs進一步制造了原型穩定ASSLMBs,其顯示出小的內部正極/SE電阻(19.48 Ω cm2)、高的平均庫侖效率(99.48%)、良好的倍率性能(1.5 C下63 mAh g-1)和前所未有的循環穩定性(0.5 C下70次循環87%的容量保持率)。

Feng Li, et al, Stable All-Solid-State Lithium Metal Batteries Enabled by Machine Learning Simulation Designed Halide Electrolytes, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c00187

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00187

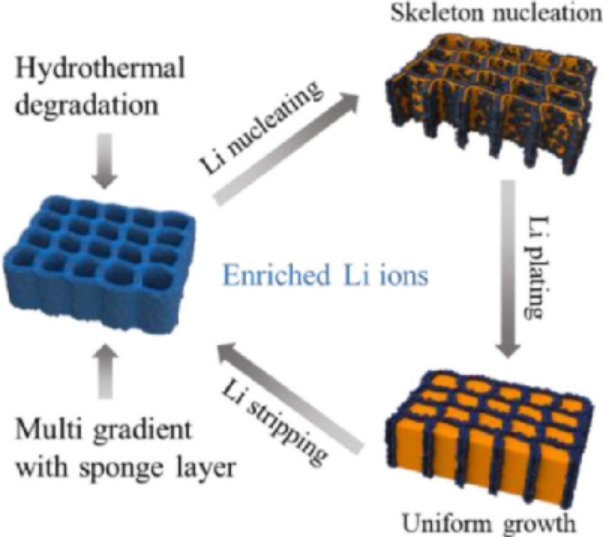

8. EnSM:降解生物質構建用于鋰金屬的陽離子聚集海綿層共軛富電子碳骨架

由于鋰負極具有較高的理論比容量(3860 mA h g-1)、最低的氧化還原電位(-3.04 V vs標準氫電極)和最低的金屬重量(0.53g cm-3),與通常使用石墨作為負極的鋰離子電池(LIBs)相比,鋰金屬電池(LMBs)顯示出更大的應用潛力。然而,LMBs在循環過程中面臨著無限體積變化和鋰枝晶生長的挑戰,從而導致固體電解質界面(SEI)的不斷破碎和生成,庫侖效率(CE)低,循環性能差,安全問題突出等。

近日,為解決上述問題,中科大錢逸泰院士,林寧開發了一種可控的水熱降解策略,成功將樟子松轉化為表面帶負電荷的多梯度海綿碳包覆三維碳骨架(HPSC)。

本文要點:

1)結果表明,內部碳骨架具有較高的導電性和剛性,而由珊瑚狀碳組成的海綿狀外層具有較低的電導率和較高的韌性。通過原位光學顯微鏡和X射線計算機斷層掃描(XCT)觀察,這種獨特的結構使得鋰金屬能夠在碳酸鹽電解液中均勻地在HPSC中形核和生長。

2)核磁共振(NMR)、原子力顯微鏡(AFM)和COMSOL多物理模擬進一步證明,穩定的鍍鋰/剝離是由以下因素驅動的:i)電極/電解液界面上高鋰離子濃度的帶負電荷的表面;ii)堅硬骨架上具有強大毛細管力的堅韌多孔海綿層,使沉積的鋰金屬得到完美的容納和均勻生長;iii)梯度導電碳骨架,用于優先形核和在碳骨架上均勻生長。

3)結果表明,HPSC-Li對稱電池在0.5 mA cm-2的低過電位(<30.0 mV)下具有2000 h以上的長期循環穩定性。重要的是,組裝的HPSC-Li//LiCoO2全電池在0.5 C循環300次后,放電容量高達108.6 mA h g-1,CEs>99.5%。因此,通過簡單的水熱處理和高溫煅燒,不僅可以獲得具有優異電化學性能的金屬鋰多梯度3D基質,而且可以為生物質的進一步開發利用提供參考。

Yong Qian, et al, Degrading biomass to construct cation-gathered spongy layer conjugated electron-enriched carbon framework for Li metal, Energy Storage Materials (2022)

DOI:10.1016/j.ensm.2022.02.053

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.02.053

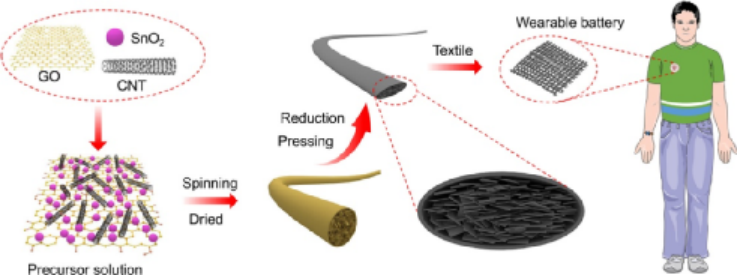

9. EnSM:一種超高線容量柔性石墨烯/碳納米管/氧化錫纖維鈉離子電池負極

碳基纖維作為一維襯底材料,以其優異的導電性、多孔結構和優異的柔韌性,在可穿戴式儲能器件中得到了人們廣泛的重視和大量研究,并取得了諸多進展。然而,對于高線路容量的柔性功率器件,組裝纖維負極仍然是一個嚴峻的挑戰。近日,東華大學朱美芳院士,Guiyin Xu通過濕法紡絲、冷凍干燥和機械力驅動重排,成功制備了一種多孔石墨烯/碳納米管/氧化錫(PP-GCS)纖維。

本文要點:

1)研究發現,機械力作用下的定向結構為纖維提供了良好的骨架,賦予了纖維柔韌的特性。此外,這種多孔結構可以形成足夠的開放通道,保證電解質的快速擴散,從而使PP-GCS纖維表現出優異的電化學性能,尤其是顯著的線容量。

2)組裝好的纖維狀鈉離子電池(SIB)表現出穩定的循環性能,0.05 A g-1循環100次后,放電容量由290.9 mAh g-1增加到309 mAh g-1)(4.8~5.1 mAh m-1),0.5 A g-1循環后可逆容量達到164.1 mAh g-1(2.71mAh m-1)。另外,隨著PP-GCS纖維直徑的增大,當電流密度為0.05 A g-1時,多孔纖維的最大線容量達到15.74 mAh m-1。

本工作為下一代可穿戴電子器件中高能器件的制備提供了一種很有前途的方法。

Yang Zhang, et al, Ultrahigh line-capacity and flexible graphene/carbon nanotube/tin oxide fibers as sodium ion battery anodes, Energy Storage Materials (2022)

DOI:10.1016/j.ensm.2022.03.002

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.03.002

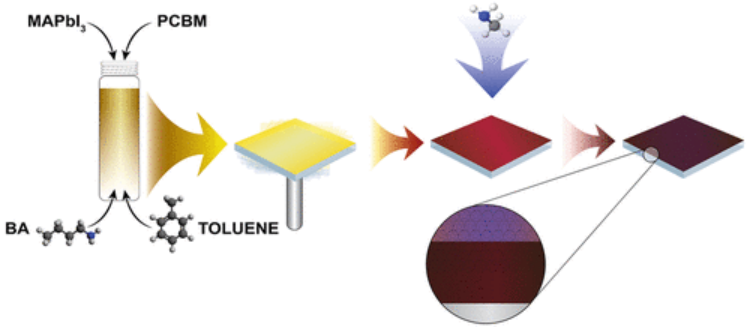

10. ACS Energy Lett.:利用非極性有機溶劑沉積金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜并實現有機半導體/鈣鈦礦復合光伏

以簡單的制造工藝和驚人的器件效率吸引了研究界,基于鈣鈦礦的光電子學已經走上了商業化的道路。然而,這種商業化的一個潛在障礙是幾乎完全使用有毒、高度配位、高沸點的溶劑來制造鈣鈦礦前體油墨。牛津大學Nakita K. Noel和Henry J. Snaith等人證明了非極性有機溶劑(如甲苯)可以與丁胺結合形成烷基銨基鈣鈦礦的有效溶劑。

本文要點:

1)除了提供更廣泛的溶劑選擇外,該發現還開辟了將鈣鈦礦油墨與各種以前不相容的材料混合的可能性,例如有機分子、聚合物、納米晶體和結構導向劑。

2)作為演示,研究人員使用這種溶劑將鈣鈦礦油墨與 6,6-苯基-C-61-丁酸甲酯混合,并顯示出改善的鈣鈦礦結晶和器件效率。這種工藝路線可以為調整高效光伏、發光二極管和其他半導體器件中的有源層提供無數新的可能性。

Nakita K. Noel, et al. Utilizing Nonpolar Organic Solvents for the Deposition of Metal-Halide Perovskite Films and the Realization of Organic Semiconductor/Perovskite Composite Photovoltaics, ACS Energy Lett. 2022, 7, 1246–1254

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c00120

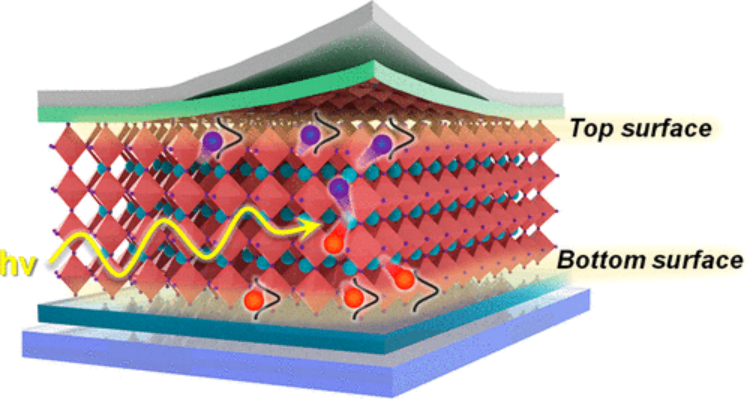

11. ACS Energy Lett.:表面缺陷工程用于金屬鹵化物鈣鈦礦光伏

近年來,表面缺陷鈍化已成為制造具有創紀錄高效率的鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的必要條件。然而,表面鈍化對 PSC 的性能和穩定性的確切機制和所有可能的影響尚未清楚地闡明。成均館大學Jin-Wook Lee等人總結了鹵化物鈣鈦礦表面及其鈍化的研究現狀,然后討論了尚未解決的重要問題。

本文要點:

1)最廣泛使用的表面鈍化方法——使用烷基鹵化銨的方法——是本期關注的焦點。

2)研究人員強調需要將鈍化過程的所有可能影響(包括它們的優點和不良副作用)解耦,以最大限度地提高通過表面改性可實現的性能提升。

3)全面了解鈣鈦礦表面及其適當的管理將是實際使用具有更高性能和壽命的 PSC 的關鍵。

Keonwoo Park, et a. Surface Defect Engineering of Metal Halide Perovskites for Photovoltaic Applications, ACS Energy Lett. 2022, 7, 1230–1239

DOI:10.1021/acsenergylett.1c02847

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.1c02847

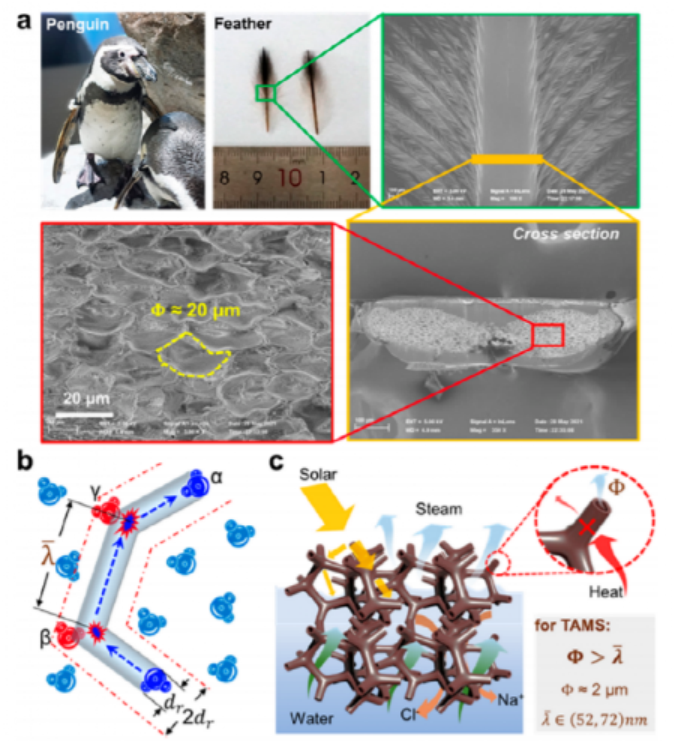

12. ACS Nano:大孔3D構架材料的仿生設計用于高效界面太陽能制蒸汽

界面太陽能蒸汽發電(ISSG)利用局部加熱技術在水-蒸汽界面蒸發,以其高效的太陽能-熱能轉換效率實現可持續、生態友好的飲用水再生過程而備受關注。近日,受企鵝毛、北極熊毛等具有大孔結構的天然隔熱材料抑制對流換熱的啟發,中科大俞書宏院士設計并制備了一種具有層次化大孔骨架的三維伸展構架海綿材料。

本文要點:

1)為了構建具有層次化大孔的熱化磷酸二氫銨改性三聚氰胺海綿(TAMS),研究人員先用0.001 mol L-1NH4H2PO4水溶液在80 °C烘箱中處理具有互連宏觀通道的清潔MS 12 h。經過處理后,海綿骨架中的伯氨基和仲氨基將與磷酸二氫結合,形成不同層次的內外成分。然后,將磷酸二氫銨浸泡的三聚氰胺海綿(AMS)在氮氣氣氛中以10 °C?1的升溫速率在800 °C下熱解5 min。在相同條件下對海綿進行熱解,制得熱敏三聚氰胺海綿(TMS)。

2)與沒有大孔骨架的TMS相比,由于具有三維互連的空心骨架,TAMS表現出較低的導熱系數。在作為太陽能吸收劑應用于ISSG時,具有抑制對流換熱和增強耐鹽性的潛力,最大蒸發率達到2.33 kg m?2 h?1,相當于一次日照下93%的能效。

這項工作對于推動仿生層次結構在ISSG飲用水發電中的實際應用具有重要意義。

Hao-Yu Zhao, et al, Biomimetic Design of Macroporous 3D Truss Materials for Efficient Interfacial Solar Steam Generation, ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.1c10184

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c10184