在過去的幾十年間,基于嵌入型石墨負極和碳酸酯類電解液的鋰離子電池已經走進了千家萬戶。無論是在消費電子領域還是新興的電動汽車市場,液態鋰離子電池不僅改變了人們的生活方式,還改變著世界的面貌。不過,從能量密度的角度來看,嵌入-脫出的化學機制難以滿足日益增長的高比能需求,尤其是在電動汽車領域造成了嚴重的“里程焦慮”。在這種情形下,基于固態電解質的固態鋰金屬電池憑借其超高的理論比能量和本征的安全性而開始廣受青睞。

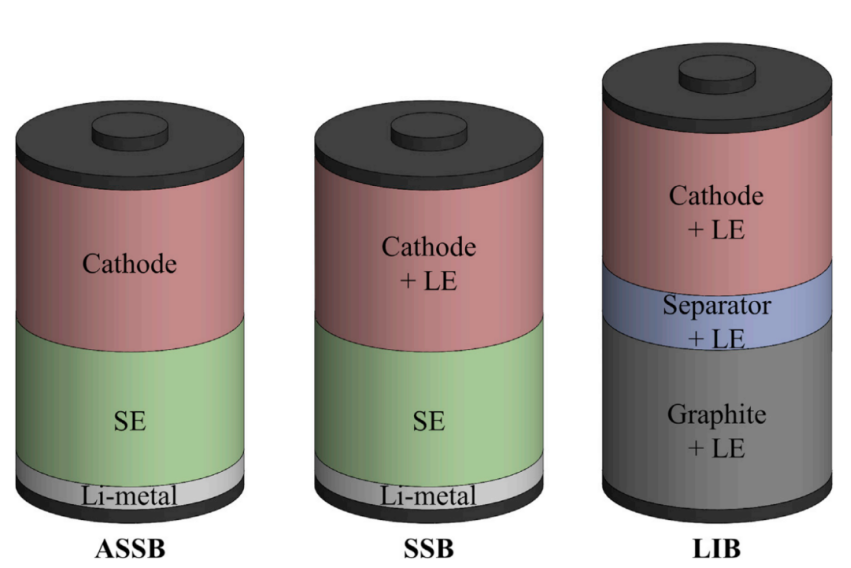

通常情況下人們認為固態鋰電池使用不燃性的固態電解質替代了易燃的碳酸酯電解液且能夠防止鋰枝晶生長造成的短路因而安全性很高。那么,固態鋰電池真的比液態鋰離子電池的安全性能要好嗎?最近,美國桑迪亞國家實驗室Alex M. Bates和John Hewson等對比了全固態鋰電池(ASSB)、正極側添加少量液態電解質的固態鋰電池(SSB)和傳統液態鋰離子電池(LIB)這三種代表性的電池體系在不同濫用情境下的安全性。

圖1 三種電池構型示意圖

三種失效情景及相關假設

情景A: 外部熱源造成的熱失控

對ASSB來說由于固態電解質的致密性因而可以阻隔高溫下氧化態正極釋放的O2與鋰負極的反應因而可以假設此時ASSB不會產生明顯熱釋放;SSB中少量存在的液態電解質會與正極釋放的O2反應而放熱,但反應副產物(H2O、CO2)不會與負極接觸;LIB中液體電解質與O2反應放熱,與鋰化態負極反應放熱,但SEI膜分解造成的放熱可忽略不計。

情景B:枝晶刺穿電解質造成的內部短路

與情境A類似,固態電解質可以阻隔正負極兩側的物質接觸。假設短路情況下所有的電化學能/化學能完全轉化為熱能且除短路放電造成的放熱外其他反應忽略不計。電池各組分熱容與能量密度在三種電池體系中均相同。

情景C:固態電解質機械失效

僅適用于ASSB,此時由于固態電解質失效因而假設正極側高溫釋氧可以自由地與負極金屬鋰發生反應。

【電池熱釋放路徑---放熱相關的電化學反應】

為了借助熱力學相關數據進行熱釋放的計算,研究人員定義了幾種典型的放熱反應。結合不同電池的適用情境即可計算出相關放熱量和溫升情況。這些化學反應包含:氧化態正極高溫下分解產生氧氣、電解液溶劑與O2反應生成CO2和H2O、鋰化態的石墨與溶劑反應、短路下金屬鋰與正極的反應、O2與金屬鋰的反應。

【安全性評估】

1. 液態電解質的體積分數對產熱的影響

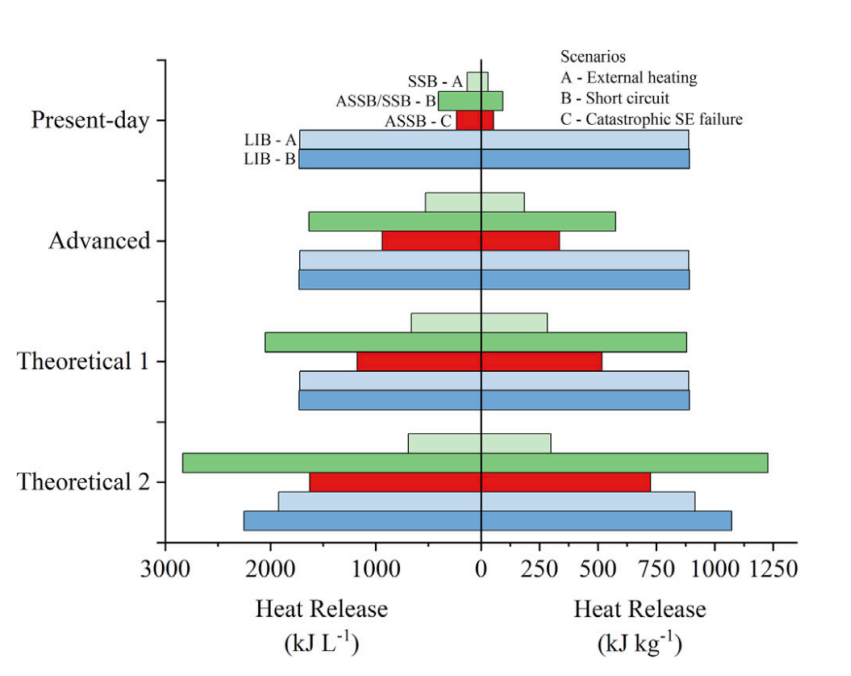

在情境A的條件下,如圖2所示,很少量電解液的添加就會造成SSB比ASSB的熱釋放量高很多,但這兩者的產熱依舊遠遠低于LIB。對SSB來說當液體體積分數超過0.125以后產熱將不再變化,這是因為在有限的容量限制下正極釋氧全部與液體反應。而對于LIB來說這一平臺體積分數值提高到0.3,這是由LIB內部鋰化態石墨與液體反應造成的。而在內部短路的情境條件下,三種電池均表現出很高的產熱,此時固態電池在安全性上相比液態電池并無優勢。此外,在情境C下全固態鋰電池中的固態電解質失效導致正負極之間形成交叉影響,此時的放熱量高于LIB的外部熱濫用。

圖2 不同情境下產熱量與液態電解質體積分數的關系

由于固態電池仍處于不斷發展的階段,通過調控電解質厚度、電池容量和液態電解質含量等參數可以實現能量密度的提升,較高的能量密度往往意味著更高的產熱。圖3給出了在不同技術水平下的電池產熱的分布。

圖3 潛在產熱量與電池形式的關系

2. 溫升值評估熱失控風險

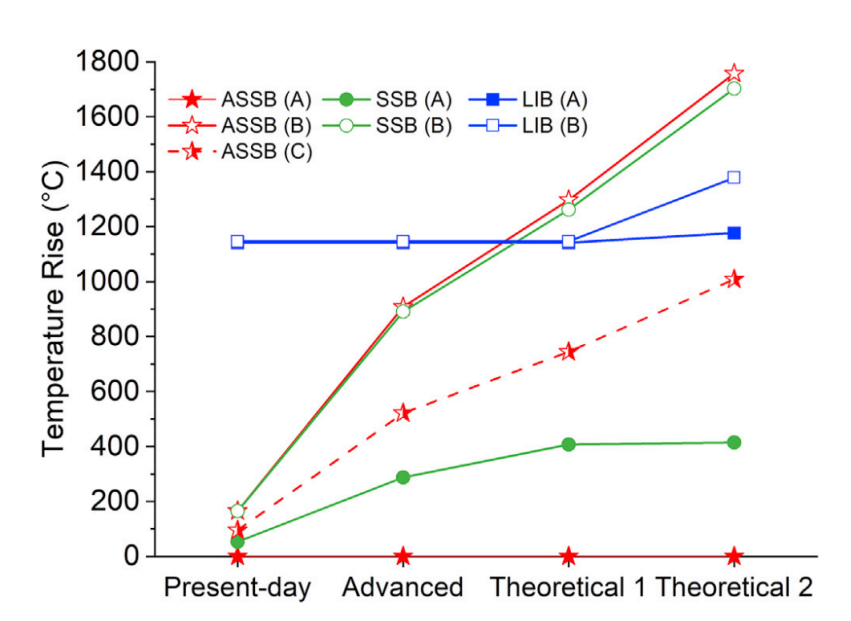

研究人員通過對電池各組分的熱容、產熱量等熱力學數值進行計算得到歸一化的溫升值,以此為指標評估電池熱失控的風險。

如圖4所示,根據電池濫用情境的不同,ASSB和SSB內的溫升與LIB相比或高或低。當外部加熱時ASSB由于自身絕熱而不會出現溫度上升;相反,SSB中液態電解質的存在使得其溫升隨著能量密度的提高而從53℃升到415℃。LIB受到外部加熱時溫升達到了恐怖的1100℃。如果是在短路條件下(情境B),處于高能量密度狀態的ASSB和SSB會在溫升這一指標上超過LIB。這是因為高比能的固態電池需要固態電解質很薄,而LLZO的密度又比較小,造成電池整體熱質量下降,從而在熱容相當的情況下產生了較大的溫升。

圖4 基于電池形式或能量密度增加的潛在溫升

【當我們在討論‘安全’的時候,我們到底在討論什么?】

對于電池來說,安全性是衡量其造成人類受傷風險的一個指標。電池安全性首先要考慮抑制熱失控,其次要防止熱失控向相鄰的電池蔓延造成更大損失。從這個角度上來說,潛在的溫度升高需要得到重點關注。電池溫度升高輕則造成電池損壞,重則起火甚至爆炸造成人身威脅。

【全文總結】

通常人們會認為固態電池會比液態鋰離子電池安全性要好,但是在本文中研究人員發現并不總是這樣。一方面,在外部加熱條件下確實固態電解質的使用能夠顯著降低安全風險;另一方面,在電池內部短路的情況下,以及隨著ASSB或SSB能量密度的提高,固態電池的安全風險會超過液態電池。

也就是說,固態鋰電池并不一定就比傳統液態鋰電池更加安全!

參考文獻:

Alex M. Bates et al, Are solid-state batteries safer than lithium-ion batteries? Joule,2022

DOI:10.1016/j.joule.2022.02.007

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435122000885