1. Nature Commun.:一種穩定的準固態電解液使得高效鋰金屬軟包電池在惡劣環境中實現安全運行

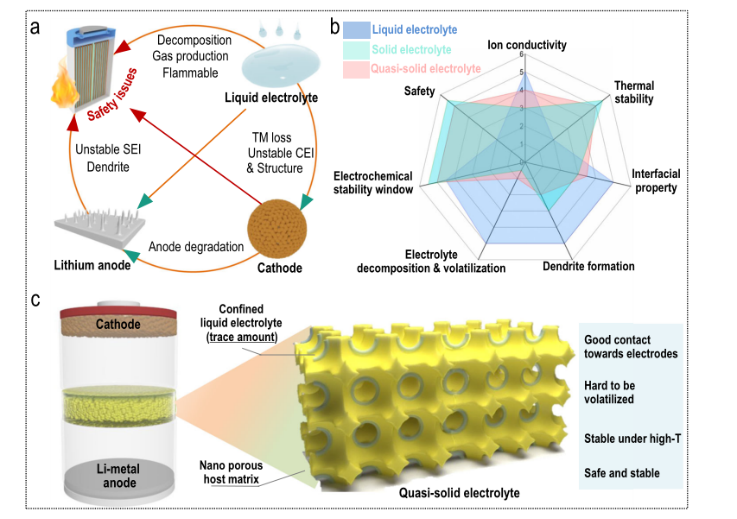

納米受限/亞納米受限溶劑分子的性質和行為往往會發生巨大的變化。近日,日本產業技術綜合研究所(AIST)周豪慎教授發現,與典型的塊狀液體電解液不同,限制在亞納米級環境中的電解液(6.5 ?的金屬有機骨架內部通道,定義為準固體電解液)具有不同尋常的特性和行為:更高的沸點、高度聚集的構型、良好的鋰離子電導率、延長的電化學電壓窗口(約5.4 V vs Li/Li+)以及在高溫下的不可燃性。

本文要點:

1)研究人員將這種有趣的電解液引入到鋰-金屬電池中,發現在準固態電解液中循環的鋰-金屬電池表現出無電解質界面(無CEI)的正極和無枝晶的鋰金屬表面。

2)將高電壓LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2//Li(NCM-811//Li,高質量負載量為20 mg cm?2)與準固體電解液組裝在一起,獲得的電池即使在90 °C的高工作溫度下也能提供高度穩定的電化學性能(300次循環后,171 mAh g?1,容量保持率為89%;即使在損壞后,100次循環后容量也能保持在164 mAh g?1)。

這種制備不可燃、超穩定準固體電解質的方法對開發各種實際工作條件下用于驅動電子器件的安全、高能量密度的LiBs/LMBs具有重要意義。

Chang, Z., Yang, H., Zhu, X. et al. A stable quasi-solid electrolyte improves the safe operation of highly efficient lithium-metal pouch cells in harsh environments. Nat Commun 13, 1510 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-29118-6

https://doi.org/10.1038/s41467-022-29118-6

2. Nature Commun.:一種新型黑色氧化銦-串聯光熱CO2-H2甲醇選擇性催化劑

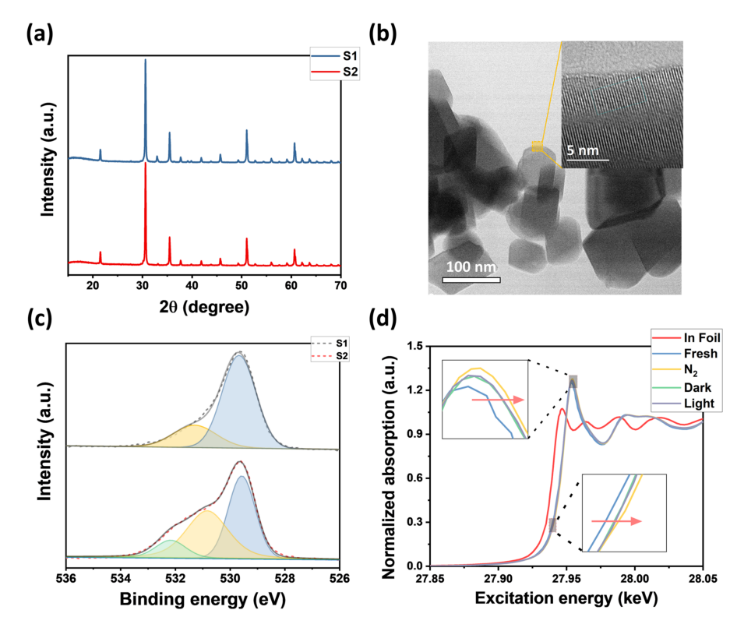

眾所周知,熱催化劑Cu/ZnO/Al2O3(CZA)能夠對逆水煤氣變換(RWGS)反應和用于甲醇合成反應的CO2加氫反應產生顯著的催化性能。然而,由于這些反應之間的直接競爭,需要高壓和高氫濃度(≥75%)才能將熱力學平衡轉向甲醇合成。近日,香港中文大學(深圳)Lu Wang,多倫多大學Geoffrey A. Ozin利用In2O3納米晶(表示為S1)和NaBH4作為前驅體材料,通過固相合成法成功合成了一種新的黑色的具有氧空位、羥基和氫化物位置的納米級氧化銦HzIn2O3?x(OH)y(表示為S2),在常壓下甲醇選擇性為30-50%。

本文要點:

1)研究人員從實驗和理論上探索了合成甲醇的途徑,揭示了以RWGS副產物CO為原料原位合成甲醇的串聯反應體系的操作。串聯式工藝將傳統的RWGS和甲醇的競爭合成過程轉變為流動反應器系統中的聯合反應路徑。此外,通過表面位工程,新型黑色氧化銦光熱催化劑克服了控制傳統甲醇合成的熱力學限制。

在常壓條件下實現的顯著提高的選擇性預示著太陽能煉油廠的發展,以生產可持續的甲醇。

Zhang, Z., Mao, C., Meira, D.M. et al. New black indium oxide—tandem photothermal CO2-H2 methanol selective catalyst. Nat Commun 13, 1512 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-29222-7

https://doi.org/10.1038/s41467-022-29222-7

3. EES:內置納米孔的p型熱電材料(Bi,Sb)2Te3的高ZT

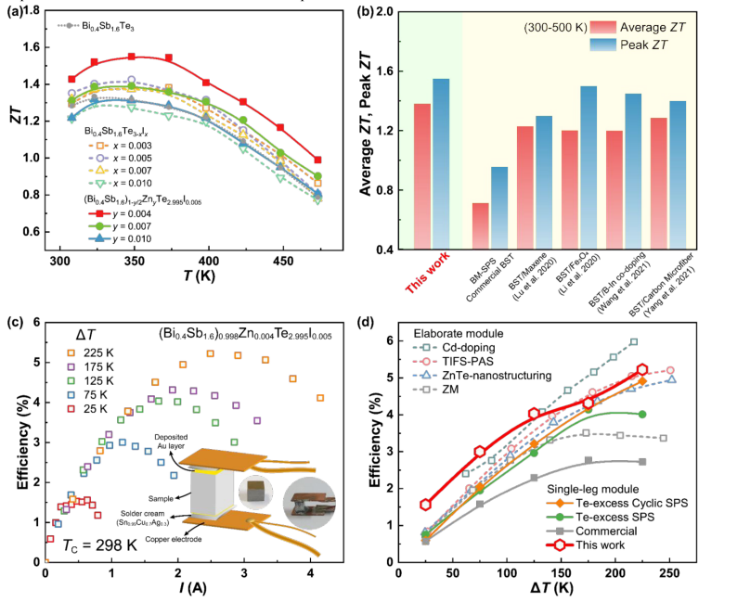

使用熱電(TE)材料的Peltier設備有望用于5G和下一代通信技術中的精確溫度管理。這一需求推動了開發高性能Bi2Te3基合金的研究。近日,清華大學李敬鋒教授,Jun Pei通過在(Bi,Sb)2Te3中簡單地加入BiI3和Zn的混合物作為Te和Bi位的摻雜劑,顯著提高了TE性能。

本文要點:

1)有趣的是,BiI3的加入對摻雜的影響不大,但它引入了許多納米級的氣孔,有效地降低了導熱系數。加入微量BiI3后,電輸運性能惡化不明顯,進一步提高了ZT值。此外,Bi位的陽離子摻雜改善了材料的電導率,防止了過量的陰離子摻雜引起的電勢劣化。另外,研究人員觀察到中性的鋅缺陷以缺陷簇的形式出現在納米孔的內表面,這可能進一步降低了晶格的熱導率。

2)在熱學和電學性質的協同作用下,ZT值在348 K時顯著提高到1.55,測得TE轉換效率為5.2%。因此,本工作提供了一種制備高性能(Bi,Sb)2Te3基合金的簡便方法,該方法也適用于其他TE材料。

Hua-Lu Zhuang, et al, High ZT in p-Type Thermoelectric (Bi,Sb)2Te3 with Built-in Nanopores, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE00119E

https://doi.org/10.1039/D2EE00119E

4. Angew:配位環境調控法從廢LiNixCoyMn1x-yO2正極中選擇性提取過渡金屬

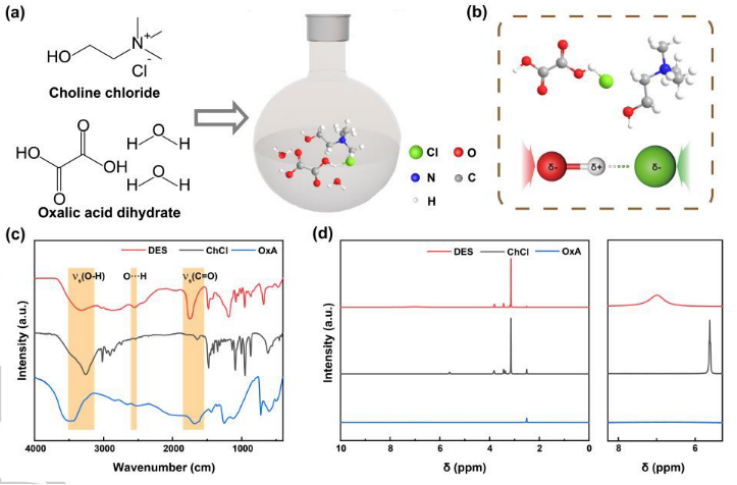

由于鋰離子電池(LIBs)中化合物的復雜性,使得提取物理化學性質相似的多種過渡金屬變得非常困難。近日,中科院化學研究所郭玉國研究員,Qinghai Meng根據過渡金屬化合物在深共晶溶劑(DESs)中的不同行為,提出了一種選擇性回收策略。

本文要點:

1)通過采用精心設計的基于配位環境調節的串聯浸出分離系統,從不同組成的LiNixCoyMn1-x-yO2(NCM)原料中獲得了較高的鎳、鈷、錳的回收率和選擇性。在120 ℃、RS/L=20的條件下,從NCM811中回收的鎳、鈷和錳的純度分別為99.1%、95.5%和94.5%。

2)在此基礎上,通過TG-MS和核磁共振對DESs的整個浸出過程的動力學和作用機理進行了深入的分析,通過巧妙地引入DMSO和H2O作為稀釋劑,揭示了復雜的配位化學過程。

該方法從根本上提高了對過渡金屬浸出過程的認識,并為廢鋰的回收利用提供了新的思路。

Xin Chang, et al, Selective Extraction of Transition Metals from Spent LiNixCoyMn1-x-yO2 Cathode via Regulation of Coordination Environment, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202202558

https://doi.org/10.1002/anie.202202558

5. Angew:紅磷量子點基藥物遞送系統修飾的多功能鉍烯用于癌癥診療

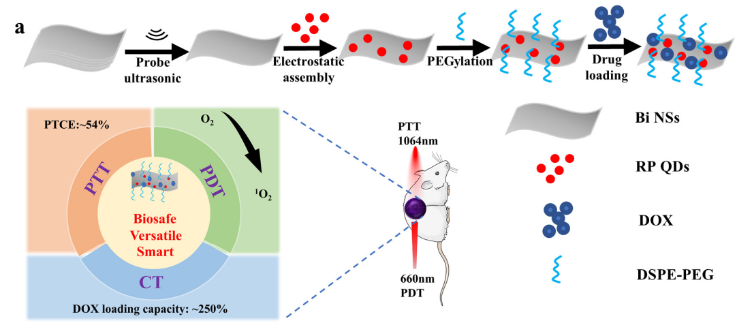

二維納米材料在癌癥診療領域中的應用引起了研究者的廣泛關注。然而,高毒性、對外界刺激不敏感和治療方式單一等問題仍是阻礙其實現臨床應用的關鍵挑戰。如何構建一種安全、智能和多功能的納米復合材料以滿足臨床需要也是目前亟待解決的難題。華中科技大學梁華庚研究員利用2D鉍烯負載0D紅磷(RP)量子點和DOX,構建了Bi@RP-PEG-DOX-納米復合材料。

本文要點:

1)該納米復合材料能夠有效負載DOX (~250%),并具有良好的光熱轉換效率(~54%),其能夠表現出協同型光熱-光動力效應,并可對酸性腫瘤微環境或近紅外II區激光照射進行響應以誘導敏感的藥物釋放。

2)研究表明,以Bi和RP為基礎的納米復合材料具有良好的生物安全性。此外,Bi的x射線衰減特性也使得該納米復合材料可以作為一種很好的CT造影劑,能夠實現CT指導的腫瘤治療。綜上所述,這項工作為推動臨床納米醫學的發展提供了一個有發展前景和生物安全性高的協同型策略。

Huaibing Song. et al. Biologically Safe, Versatile, and Smart Bismuthene Functionalized with a Drug Delivery System Based on Red Phosphorus Quantum Dots for Cancer Theranostics. Angewandte Chemie International Edition. 2022

DOI: 10.1002/anie.202117679

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202117679

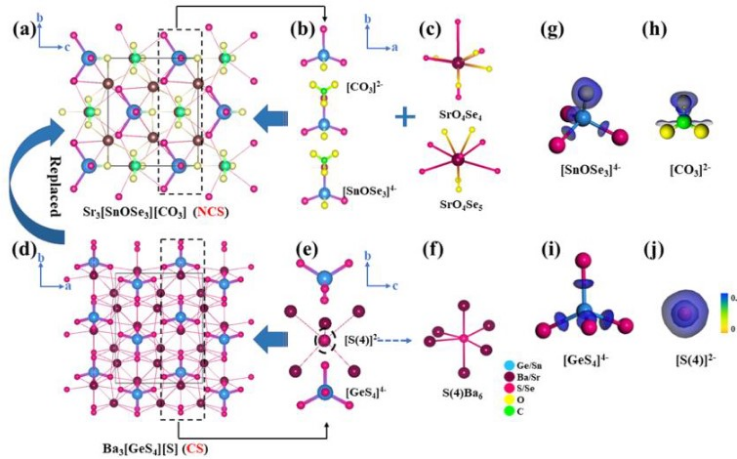

6. Angew:一種特殊的雜陰離子非線性光學材料

無機雜陰離子材料因能更好地滿足非線性光學晶體所必需但又相互矛盾的特性,如大倍頻響應和寬禁帶等,在探索新型非線性光學材料方面受到越來越多的關注。到目前為止,關于雜陰離子NLO材料的報道主要集中在紫外或可見光氧化物基氟硼酸鹽、氟磷酸鹽、硼酸鹽磷酸鹽和硼酸鹽碘酸鹽。然而,含有不同種類陰離子基團的硫屬化合物卻鮮有報道。有鑒于此,天津理工大學的俞洪偉等研究人員,首次合成了一種含兩種不同陰離子基團的雜陰離子非線性光學材料——Sr3[SnOSe3][CO3]。

本文要點:

1)研究人員合成了第一種含氧硫系碳酸鹽Sr3[SnOSe3][CO3],它包含兩種不同的陰離子基團[SnOSe3]和[CO3]。

2)它在非中心對稱的空間群中結晶,并表現出迷人的非線性光學特性,包括大的倍頻響應(~1×AGS)、足夠的雙折射(0.12@1064 nm)、寬帶隙(3.46 eV)和高激光損傷閾值(240 mW/cm2),使得Sr3[SnOSe3][CO3]成為一種很有前途的NLO晶體。

Songshan Bi, et al. Sr3[SnOSe3][CO3]: A Heteroanionic Nonlinear Optical Material Containing Planar π-conjugated [CO3] and Heteroleptic [SnOSe3] Anionic Groups. Angewandte Chemie, 2022.

DOI:10.1002/anie.202201616

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202201616

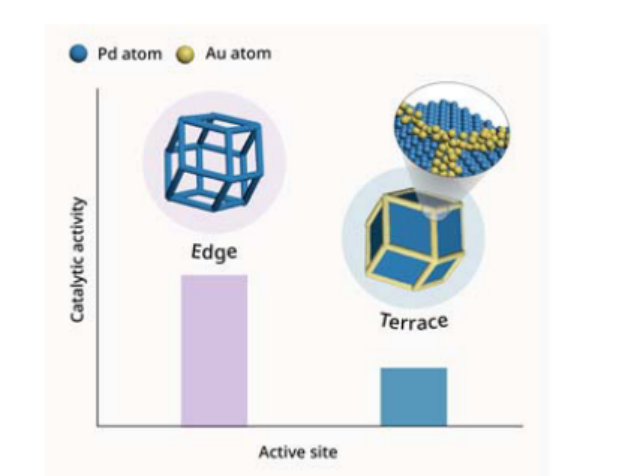

7. Angew:鈀納米晶的表面工程:納米晶催化劑不同表面位活性的解偶

納米晶(NC)催化劑中存在不同的表面活性中心,這使得理解它們各自的催化性能和為期望的催化反應設計最優的催化劑結構變得復雜。近日,韓國科學技術院Sang Woo Han,蔚山大學Jong Wook Hong開發了一種新的方法,可以精確地研究NCs的邊緣和平臺原子的內在催化反應性。

本文要點:

1)通過在菱形十二面體(RD)Pd NCs的邊緣中心選擇性沉積非活性Au原子制備的邊緣覆蓋Pd NCs與純凈的Rd Pd NCs對炔加氫和Suzuki-Miyaura偶聯反應的催化行為的比較,實現了在不確定的情況下解耦Pd NCs的邊原子和{110}面原子的活性。

這項研究有望提供一種選擇,以仔細研究各種NC催化劑的表面性質,以更精確的水平,并設計出理想的催化劑用于預期的催化反應。

Bon Seung Goo, et al, Surface Engineering of Palladium Nanocrystals: Decoupling the Activity of Different Surface Sites on Nanocrystal Catalysts, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202202923

https://doi.org/10.1002/anie.202202923

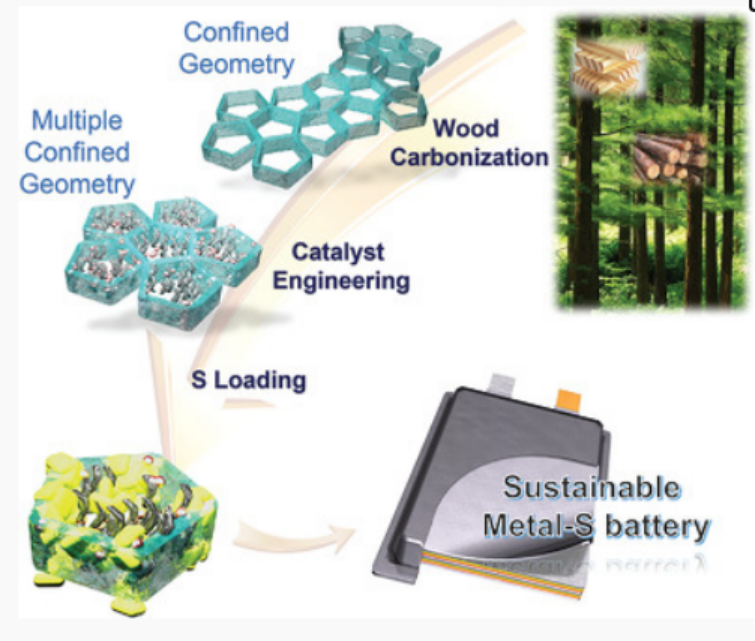

8. AEM:用于堅固鋰硫電池的多重受限幾何結構中的缺陷工程

鋰-硫(Li-S)電池性能的衰減主要是由于多硫化物引起的穿梭效應。近日,西安交通大學Yongning Liu,Yuanzhen Chen,阿德萊德大學郭再萍教授通過在石墨化樟子松中填充碳納米管和缺陷LaNiO3-x(LNO-V)納米顆粒,制備了一種多重限制的正極結構。復合電極的硫負載量為11.6 mg cm?2,在1 mA cm?2(0.05 C)下的面比容量為8.5 mAh cm?2。

本文要點:

1)實驗結果和理論計算都表明,這種獨特的結構不僅在微通道內對LiPSs提供了物理限制,而且由于LaNiO3-x中氧空位周圍的自旋密度,對LiPSs提供了極強的化學固定和催化轉化作用。這些氧空位拉長了S-S和Li-S鍵,使它們容易斷裂。此外,來源于細胞壁的縱向通道限制了多硫化物的橫向擴散,導致均勻的面電流,從而導致均勻的鋰滲透。這抑制了由于多硫化物限制而對鋰陽極的腐蝕。多重限制結構的發現為多硫化物提供了化學吸附、快速擴散和催化轉化,這將拓寬生物質材料的應用范圍,并為開發堅固耐用的Li-S電池提供新的策略。

Kunyang Zou, et al, Defect Engineering in a Multiple Confined Geometry for Robust Lithium–Sulfur Batteries, Adv. Energy Mater. 2022

DOI: 10.1002/aenm.202103981

https://doi.org/10.1002/aenm.202103981

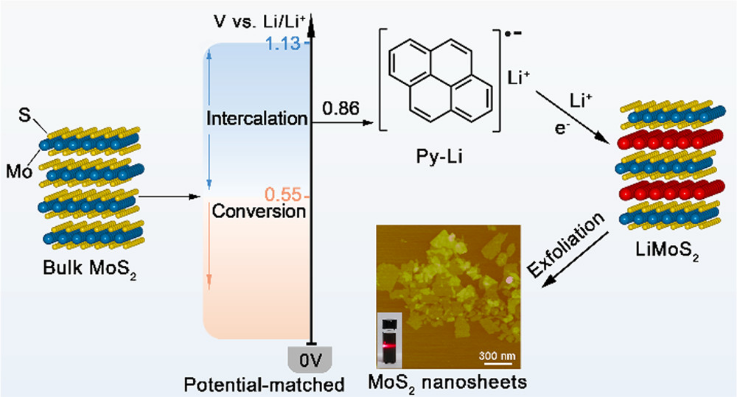

9. Nano Letters:通過氧化還原-電勢匹配的化學鋰化反應剝離MoS2納米片

離子插層輔助剝離是制備二硫化鉬(MoS2)納米片最古老、最流行的方法。鋰離子插層常用的有機鋰試劑是正丁基鋰(n-BuLi)和萘化鋰(Nap-Li),但n-BuLi的高致熱性和Nap-Li的過度還原能力阻礙了它們的廣泛應用。近日,武漢大學錢江鋒提出了一種快速有效的方法,通過氧化還原電位匹配的化學鋰化反應,成功將塊狀MoS2剝離成單分子層。

本文要點:

1)研究人員選擇了具有四元共軛芳環的芘鋰作為鋰化試劑。其氧化還原電勢正好介于MoS2的插層電勢和分解電勢之間,從而形成了理想的鋰插層形成三元LiMoS2化合物。相反,NaP-Li過強的還原能力導致MoS2分解為Mo和Li2S,導致其層狀結構的破壞。此外,MoS2與Py-Li的完全嵌鋰反應在室溫下可在1 h內完成,明顯快于以往報道的常規方法。

2)在水中簡單剝離后,得到的MoS2納米片的理想厚度為1.2 nm,單層產率高達80%。這些MoS2納米片還表現出優異的電化學儲鋰性能,0.1 A g?1的可逆容量為1113.3 mAhg?1,3 A g?1的倍率容量為591.9 mAhg?1,以及出色的循環穩定性,400次循環后容量保持率為88%。

所提出的電位匹配的化學鋰化法是通用的,并有望擴展到制備各種TMD納米片。

Xiaolong Zhu, et al, Exfoliation of MoS2 Nanosheets Enabled by a Redox-Potential-Matched Chemical Lithiation Reaction, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c00148

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00148

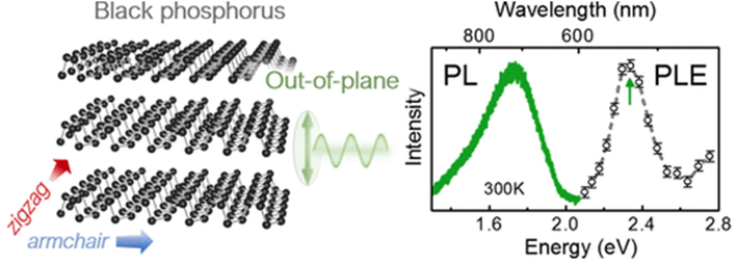

10. Nano Letters:黑磷的可見面外偏振發光和電子共振

黑磷(BP)因其同核晶格和強結構各向異性而在層狀材料中獨樹一幟。最近的研究對少層 BP面內 (a, c) 各向異性進行了廣泛探索,但對面外方向 (b) 的關注卻較少。近日,蒙特利爾大學Richard Martel,蒙特利爾綜合理工大學SébastienFranc?ur等使用偏振分辨光致發光 (PL)、光致發光激發 (PLE) 和沿鋸齒形、平面外和扶手椅方向的共振拉曼散射來探測體相BP的光學響應。

本文要點:

1)作者在遠高于基本間隙的可見光中檢測到出乎意料的 b 偏振發光發射。PLE 研究表明這種發射是通過2.3 eV的b偏振激發產生的。

2)在共振拉曼中觀察到相同的電子共振,具有增強的Ag聲子模式的散射效率。

3)這些實驗結果與介電常數張量元素的 DFT 計算完全一致,并證明了各向異性在多大程度上影響黑磷的光學性質和載流子動力學。

該研究結果揭示了黑磷中顯著的各向異性,并為其基本特性提供了新的見解。

Léonard Schué, et al. Visible Out-of-plane Polarized Luminescence and Electronic Resonance in Black Phosphorus. Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c04998

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c04998

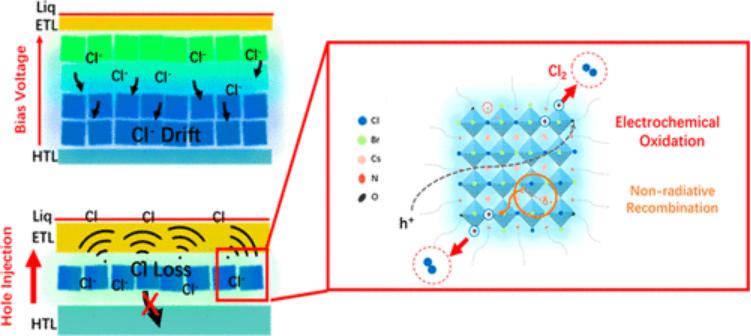

11. ACS Energy Lett.:克服降解途徑以實現穩定的藍色鈣鈦礦發光二極管

混合鹵化物 (Br/Cl) 鈣鈦礦納米晶體 (NC) 代表先進的藍色發光體,通常存在光譜不穩定和壽命短的問題;值得注意的是,對這些設備的故障機制缺乏了解限制了未來的進展。蘇州大學廖良生,中國科學技術大學崔林松以及阿卜杜拉國王科技大學Osman M. Bakr等人確定含有藍色發光二極管 (LED) 的 CsPbBrxCl3–x NCs 的退化是由于兩種效應的結合。

本文要點:

1)研究發現,在電場下相鄰 NC 之間的 Cl– 漂移會在多個 NC 層中引起 Cl 缺陷材料區域,這主導了不穩定的電致發光并導致相應器件的快速退化。

2)相比之下,具有受限陰離子漂移路徑的單層 NC 器件表現出更好的操作穩定性;然而,過量的空穴注入被證明會在 NCs 中引起不可逆的氯損失。

這種主要由 Cl- 電化學氧化引起的過程在運行數十分鐘后引發了輕微的設備故障。通過揭示這些機制,我們調整了設備的構造和操作條件,以實現更長的使用壽命。

Shuai Yuan, et al. Overcoming Degradation Pathways to Achieve Stable Blue Perovskite Light-Emitting Diodes, ACS Energy Lett. 2022, 7, 1348–1354

DOI:10.1021/acsenergylett.2c00465

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.2c00465

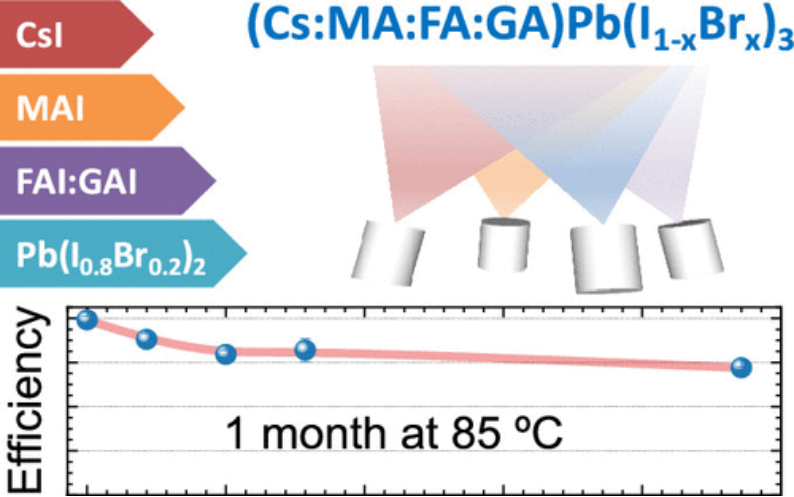

12. ACS Energy Lett.:85度穩定的四元鈣鈦礦太陽能電池

多組分鈣鈦礦的真空處理并不簡單,因為前體的數量原則上受到可用熱源數量的限制。巴侖西亞理工大學Michele Sessolo等人提出了一種方法,該方法允許通過多源沉積和預混合無機和有機成分來增加真空沉積鹵化鉛鈣鈦礦薄膜的配方復雜性。

本文要點:

1)研究人員將其應用于制備寬帶隙CsMAFA三陽離子鈣鈦礦太陽能電池,該電池被發現是有效的但不是熱穩定的。

2)為了穩定鈣鈦礦相,研究人員將胍 (GA+) 添加到材料配方中,并通過 X 射線衍射觀察到并通過微觀結構分析合理化,獲得了具有增強熱穩定性的 CsMAFAGA 四重陽離子鈣鈦礦薄膜。

3)相應的太陽能電池表現出相似的性能,但熱穩定性有所提高。這項工作為復雜鈣鈦礦配方的真空處理鋪平了道路,不僅對光伏,而且對其他應用領域都有重要意義。

Isidora Susic, et al. Quadruple-Cation Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells with Enhanced Thermal Stability Enabled by Vacuum Deposition, ACS Energy Lett. 2022, 7, 1355–1363

DOI:10.1021/acsenergylett.2c00304

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.2c00304