第一作者:郭偉軍, 尹俊青

通訊作者:吳凱、周雄

通訊單位:北京大學、中科合成油技術股份有限公司

主要內容

通過乙烯催化聚合反應制備聚乙烯是目前化工領域廣泛應用的關鍵技術,根據Cossee-Arlman機理,乙烯通過插入金屬-碳化學鍵的方式進行鏈生長,但是還沒有顯微表征和時間空間表征驗證該過程。

有鑒于此,北京大學化學與分子工程學院吳凱/周雄團隊與中科合成油技術股份有限公司李永旺團隊合作,報道通過掃描隧道顯微鏡(SEM)表征,原位觀測Fe的單晶表面生成碳化鐵催化劑,室溫乙烯聚合反應過程。觀測發現乙烯聚合反應選擇在兩個碳化鐵之間的三角Fe邊界位點進行。當沒有引發劑時,結合在催化劑表面的CHCH3中間體作為鏈引發劑,實現自引發聚合反應,通過乙烯插入進行反應。這項研究從分子級別給出了乙烯聚合反應的實驗證據。

研究背景

聚乙烯是用量巨大的一次性物品原材料,聚乙烯具有質量輕、化學反應惰性、機械強度高的優勢。聚乙烯主要通過Ziegler-Natta催化劑或者Phillips催化劑合成得到。Ziegler-Natta催化劑需要結合將催化活性Ti與甲基鋁氧烷結合,Phillips催化劑需要分散性的Cr3+。根據Cossee-Arlman聚合機理,聚合反應在鏈端以乙烯插入金屬-碳化學鍵的方式進行。乙烯聚合的Phillips催化劑在沒有烷基鋁作為引發劑的情況下如何實現鏈引發,依然是困擾著學術界的基礎問題。目前還沒有直接原位觀測在催化劑表面如何進行乙烯聚合反應,因此目前人們缺乏乙烯聚合反應的原子/分子級精度機理的理解。

Ni和Fe等元素具有乙烯聚合反應催化活性,通常人們認為碳化鐵是F-T催化反應中CHx聚合的催化活性物種,而且目前人們通常認為在F-T催化合成過程中乙烯組裝到烴分子鏈上。因此在碳化鐵催化劑表面,理論上能夠以類似過程進行催化反應,將乙烯分子安裝到烴的分子鏈上。

新進展

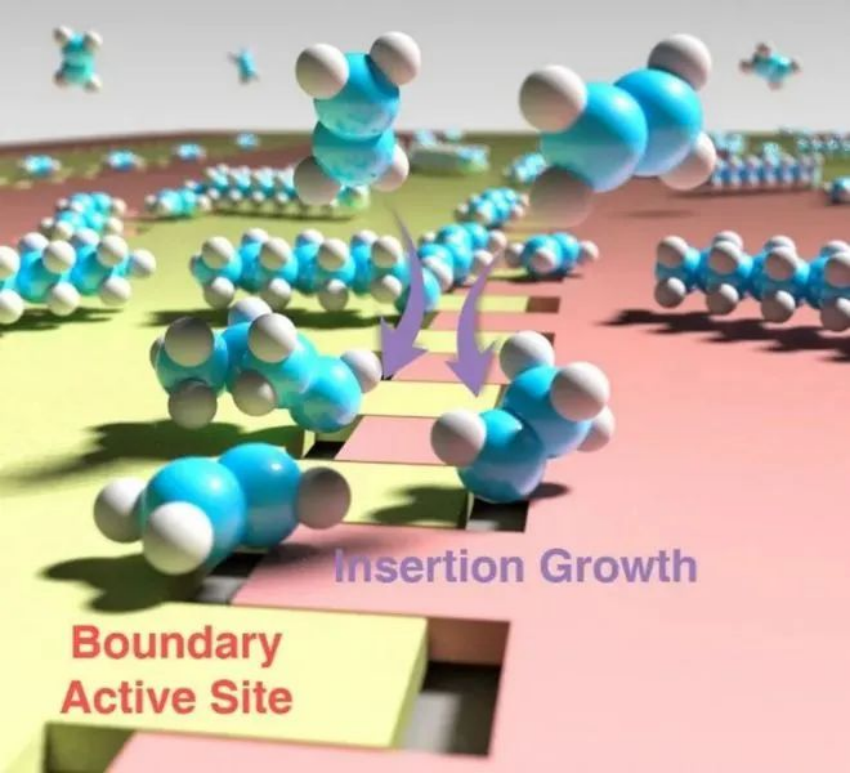

通過原位室溫掃描隧道顯微鏡技術,在碳化鐵表面觀測乙烯聚合反應,揭示了聚合反應的活性位點位于兩個碳化鐵晶體之間的邊界,發現乙烯分子在界面上重排,隨后作為鏈引發劑通過乙烯插入,實現聚合物鏈的生長。

碳化鐵表面乙烯聚合機理示意圖

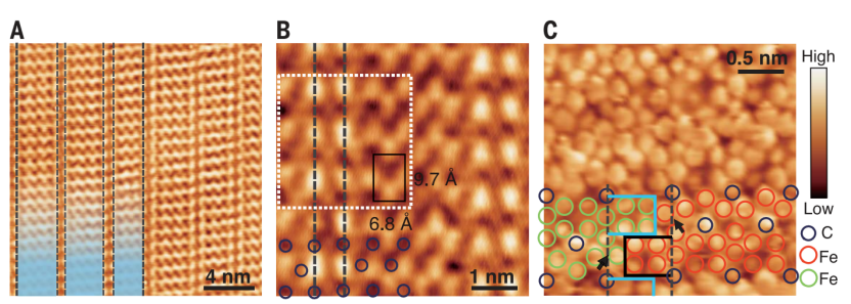

催化劑制備和表征

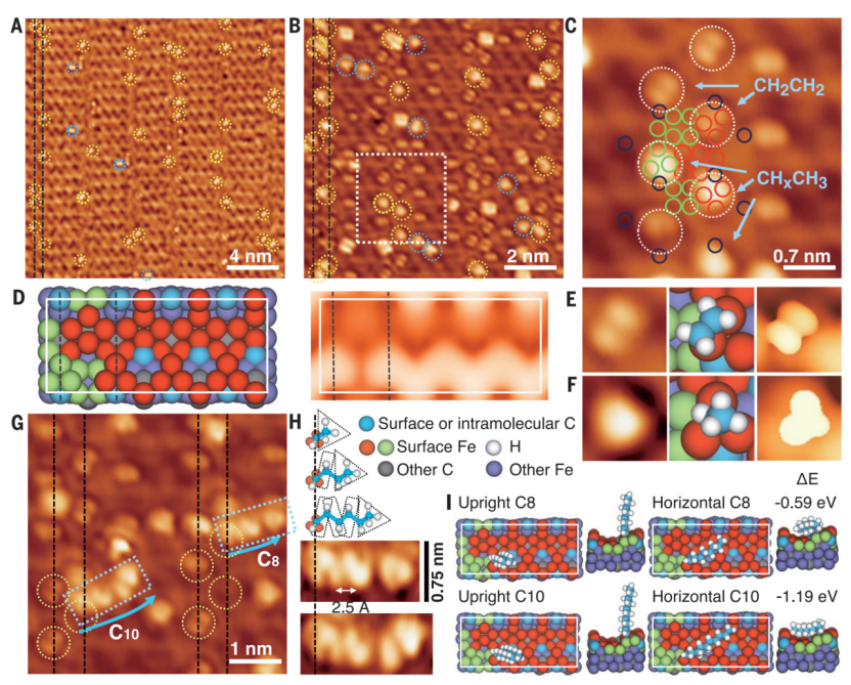

將Fe(110)單晶在573 K溫度進行煅燒和碳化得到碳化鐵催化劑,通過XPS表征驗證催化劑主要含Fe和C,沒有O、N、S雜質,通過角分辨XPS表征發現Fe/C的比例隨著角度發生變化,在≤13°時Fe/C比例穩定在2.9:1。表征發現碳化鐵覆蓋層厚度為~9 ?。STM表征發現碳化鐵表面呈現平行排列的條帶狀結構,其中呈現周期性四方形(晶胞參數6.8 ?×9.7?)次級單元,條帶結構的間距達到6 ?。通過計算模擬對這種碳化鐵的可能晶相進行研究,發現形成的碳化鐵結構最可能是θ-Fe3C(102)。

圖1. 碳化鐵催化劑表征(低溫) 低溫(10 K)STM表征碳化Fe(110)表面 (A) 由較窄邊界條紋區域間隔的平行疇 (B) 長方形結構單晶 (C) 疊加結構。

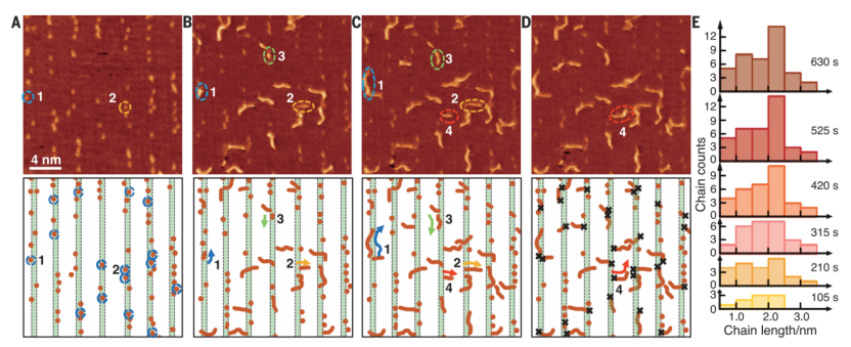

聚合反應

在1×10-8 mbar C2H4氣氛與室溫條件通過STM表征乙烯的聚合反應,每隔35 s鐘記錄圖像,考察催化乙烯聚合反應。發現STM圖像中出現的突出物(生成的聚乙烯)選擇性出現在碳化鐵催化劑的邊界位點,隨著反應時間增加,聚乙烯的鏈長、聚乙烯的鏈數目增加。發現主要的聚乙烯主要集中在2-2.5 nm,對應于C16~C20聚乙烯。進一步表征發現,反應中最長的聚乙烯為3.5 nm。

圖2. 乙烯聚合反應動力學(室溫) 碳化鐵暴露C2H4聚合反應動力學 (A-D) 反應在35、245、385、420 s聚合反應圖像捕捉 (E) 聚乙烯鏈長分布情況。

圖3. 乙烯吸附(室溫)(A) 0.12L乙烯吸附在邊界位點 (B) 0.6 L發現生成三角形結構 (C) (B)的放大圖 (D) 催化劑的邊界位點幾何結構模型 (E) 乙烯分子吸附放大圖 (F) CHCH3吸附中間體放大圖 (G) 聚乙烯放大圖 (H) 聚乙烯從C2生長為C10的機理,C8-和C10的STM圖。

在聚乙烯鏈長增長過程中,鏈的一端位置保持固定。發現大多數的聚乙烯鏈一端位于碳化鐵的邊界,驗證了聚合反應在碳化鐵的邊界位點發生。通過針尖操縱,發現位于碳化鐵邊界位點的聚合物端是無法彎折的,但是另一端非位于邊界的聚合物是能夠彎折的。

該研究在分子尺度上對乙烯插入的鏈增長機理進行了可視化觀測,揭示了在沒有鏈引發劑的存在實現了通過乙烯分子的異構化實現自引發,有助于澄清 Phillips 催化劑上的鏈引發過程的學術爭論。

北京大學化學與分子工程學院博士生郭偉軍和山西煤化所博士生尹俊青為論文共同第一作者;北京大學吳凱教授和周雄副研究員為共同通訊作者。部分研究工作由郭偉軍在中科合成油技術股份有限公司完成,部分主要作者第一單位均為中科合成油技術股份有限公司,可見該公司技術實力強大。

參考文獻

Weijun Guo, et al, Visualization of on-surface ethylene polymerization through ethylene insertion, Science 2022, 375 (6585), 1188-1191

DOI: 10.1126/science.abi4407

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi4407