第一作者:Matthias Meier, Jan Hulva

通訊作者:Gareth S. Parkinson

通訊作者單位:維也納技術大學

亞納米金屬簇異相催化劑通常表現與尺寸大小有關的性質,向金屬簇中添加或者減少一個原子就能夠導致其性質完全改變。因此,在催化劑反應過程中催化劑結構的改變非常難以表征,導致鑒定催化反應活性最高的物種、鑒定催化反應機理具有非常大的困難。

有鑒于此,維也納技術大學Gareth S. Parkinson等報道通過原子分辨率掃描探針顯微鏡、光譜技術、DFT計算模擬,研究Pt/Fe3O4 (001)“單原子”催化劑的CO氧化反應,發現單原子Pt1由于吸附CO導致形成(PtCO)2結構用于CO氧化反應。

背景

當貴金屬的尺寸降低到亞納米簇狀結構,貴金屬無法形成納米粒子,電子結構和形貌都產生明顯的改變,因此催化性質不再遵循納米粒子的標度規律。人們實驗發現,不同反應的催化活性導致特定結構的簇具有最高的催化活性,當簇結構去除或者加入一個原子就能夠產生催化活性發生顯著區別。

單原子催化劑的爭議

單原子催化劑在一系列催化反應中都表現了優異的催化活性,但是目前的表征技術難以非常精確的表征單個原子。因此,目前單原子催化劑領域的機理仍存在爭議性,特別是催化反應是來自于單分散的原子或者亞納米粒子還沒有定論。

對于單原子催化劑的反應機理而言,目前大多數的研究中認為單原子催化CO氧化反應可能通過Mars-van Krevelen (MvK)或Eley-Rideal機理。因此,在反應發生的過程中表征催化位點,對于理解單個催化原子的活化和如何作為催化劑非常重要。

新發展

表征發現在催化反應過程中Pt-羰基物種聚集導致動態生成(PtCO)2二聚體,這種二聚體在氧化物基底參與條件起到催化作用生成CO2。Pt2二聚體生成CO2,隨后形成兩個Pt吸附原子,并釋放第二個CO分子。表征結果說明,由于CO吸附導致單原子Pt燒結形成(PtCO)2二聚體,二聚體通過與氧化物基底反應將CO氧化。

當Pt2和Fe3O4基底都能夠形成亞穩態,Olattice才能夠非常容易從晶格溢出和參與反應。在比較高的溫度考察催化劑的催化反應,需要考慮實質性的簇與基底同時發生的協同重排。

掃描隧道顯微鏡表征

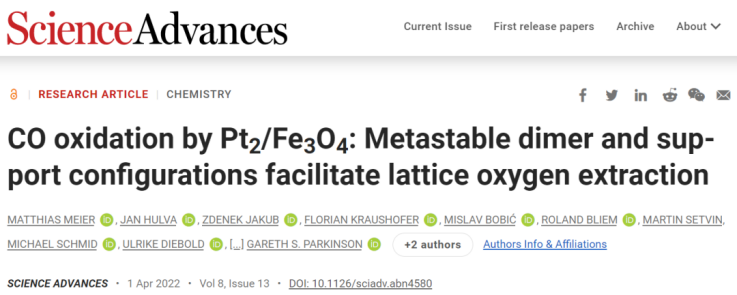

圖1. CO燒結導致形成(PtCO)2的表征和模型

在超高真空(UHV)使用掃描隧道顯微鏡(STM)對Pt/Fe3O4 (001)表征,發現Feoct-O反尖晶石結構在界面上形成沿著<110>方向排列的Fe原子。Pt1吸附單原子較強的成鍵結合在兩個相互垂直的表面氧原子,沒有吸附CO的情況時,這種結構在高真空條件能夠在700 K保持穩定。

分別在0.2 ML Pt的Fe3O4 (001)在吸附CO前后進行STM表征,發現吸附CO后Pt主要呈現雙原子Pt結構,同時雙原子表現一定程度的結構扭曲。由于STM無法對吸附CO分子成像,因此通過XPS C1s表征發現288.7 eV的吸收,Pt 4f表征發現從71.4 eV偏移到72.4 eV,說明吸附CO分子。

非接觸原子力表征

非接觸原子力顯微鏡(ncAFM)表征能夠對材料的表面和吸附物實現高分辨率成像表征。作者通過CO終端針尖對Pt1/Fe3O4 (001)進行非接觸AFM表征。分別調節針尖距離表面的距離,分別探測發現吸附在Pt5-6和Pt2簇上的CO分子。

對Pt2表征,發現兩個Pt之間距離為0.6 nm。通過DFT+U計算對Pt2表面吸附CO的模型結構(PtCO)2進行表征,模型預測結果顯示,兩個CO吸附分子間的O原子距離為0.52 nm,比AFM測試結果稍微偏低。

反應機理:同位素實驗

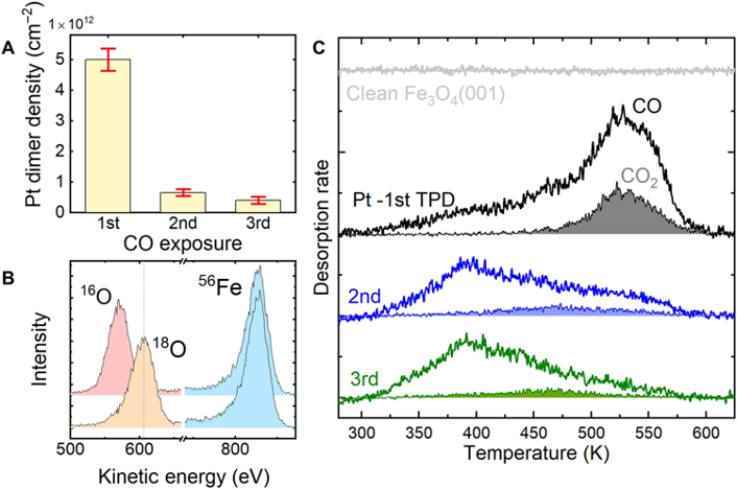

圖2. 程序升溫脫附表征

通過程序升溫實驗研究Pt/Fe3O4的催化活性,使用1×10-6 mbar 18O在900 K對Fe3O4煅燒,實現對表面氧原子標記18O。隨后在表面沉積Pt1位點,在室溫暴露在13C16O氣體中反應,在TPD升溫反應過程中,在300-450 K溫度區間觀測到13C16O信號,在520-530 K溫度區間觀測到13C16O18O和13C16O16O,其中≈70 %的信號對應于18O,說明生成的CO2是通過CO與Fe3O4基底表面O原子反應生成的,反應中觀測13C16O16O信號來自于表面氧與體相氧原子的交換。

隨后將樣品冷卻至室溫,再進行第二次程序升溫。發現當溫度達到525 K,脫附峰消失,在300-550 K之間產生較寬的13CO (m/z=29)脫附峰,在450-500 K區間產生13C16O18O (m/z=47)峰。

進一步的通過程序升溫表征,驗證單原子Pt1在吸附CO后形成(PtCO)2二聚體,這種(PtCO)2結構是生成CO2的原因。

參考文獻及原文鏈接

Matthias Meier, Jan Hulva, Zdenek Jakub, Florian Kraushofer, Mislav Bobi?, Roland Bliem, Martin Setvin, Michael Schmid, Ulrike Diebold, Cesare Franchini, Gareth S. Parkinson*, CO oxidation by Pt2/Fe3O4: Metastable dimer and support configurations facilitate lattice oxygen extraction, Sci Adv. 2022, 8(13), eabn4580

DOI: 10.1126/sciadv.abn4580

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn4580