1. Sci. Adv.:有機無機雜化鈣鈦礦原子分辨成像

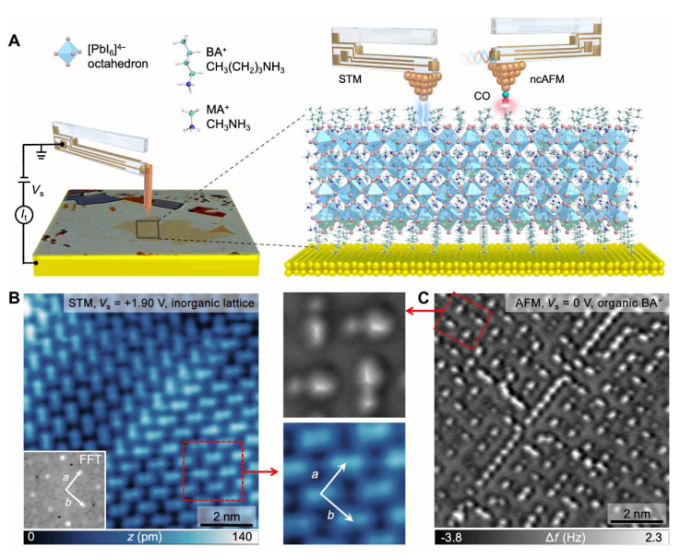

由于二維Ruddlesden-Popper結構雜化鈣鈦礦材料材料的有機層具有絕緣性和柔性,因此對二維Ruddlesden-Popper結構雜化鈣鈦礦進行非侵入式原子級精度成像具有非常高的挑戰與難度。有鑒于此,新加坡國立大學呂炯、羅健平(LOH Kian Ping)、捷克科學院物理研究所Pavel Jelínek等報道通過針尖掃描隧道顯微鏡和非接觸式原子力顯微鏡兩種方法,對二維Ruddlesden-Popper結構雜化鈣鈦礦RPP(Ruddlesden-Popper hybrid perovskites)的柔性有機層、無機層進行亞?分辨率成像。

本文要點:

1)通過STM表征無機鉛鹵化物晶格的原子結構重構、RPP晶體的整體性孿生域;通過針尖修飾CO的ncAFM表征,發現表面有機陽離子與無機晶格之間通過氫鍵相互作用發生整體性的結構重構。

2)通過這種結合表征方法,對穿越孿生疇壁的原子尺度靜電勢變化表征,展示說明孿生疇的邊界交替排列的準1D電子、空穴路徑,這種作用能夠影響面內激子的傳輸和解離。

Mykola Telychko, et al, Sub-angstrom noninvasive imaging of atomic arrangement in 2D hybrid perovskites, Sci. Adv. 2022, 8(17), eabj0395

DOI: 10.1126/sciadv.abj0395

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj0395

2. Nature Nanotechnol.:Ru分散的Cu納米線電催化劑高效將低濃度硝酸鹽催化轉化為氨

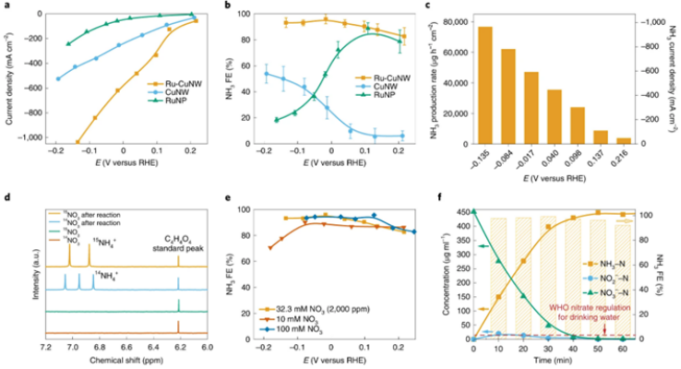

將硝酸根離子(工業廢水和被污染的地下水中廣泛分布的氮源)電化學轉化為氨是廢水處理和氨生成的可持續途徑。然而,目前它受到低催化活性的阻礙,特別是在低硝酸鹽濃度下。近日,萊斯大學汪淏田,亞利桑那州立大學Christopher L. Muhich,太平洋西北國家實驗室Daniel E. Perea等報道了一種高性能的釕分散銅納米線催化劑,該催化劑可高效將低濃度硝酸鹽催化轉化為氨。

本文要點:

1)該催化劑可實現1?A?cm-2的硝酸鹽還原電流,同時保持 93% 的高 NH3 法拉第效率。更重要的是,從硝酸鹽濃度為 2000?ppm 的工業廢水至<50?ppm 的飲用水,該催化劑均能將超過 99% 的硝酸鹽轉化為氨,并保持超過 90% 的法拉第效率。

2)將硝酸鹽還原流出物流與空氣汽提工藝相結合,作者成功地獲得了高純度固體 NH4Cl 和液體 NH3 溶液產品,這為將廢水硝酸鹽轉化為有價值的氨產品提供了一種實用的方法。

3)密度泛函理論計算表明,高度分散的Ru原子提供了活性硝酸鹽還原位點,而周圍的Cu位點可以抑制主要副反應,即析氫反應。

Feng-Yang Chen, et al. Efficient conversion of low-concentration nitrate sources into ammonia on a Ru-dispersed Cu nanowire electrocatalyst. Nat. Nanotechnol., 2022

DOI: 10.1038/s41565-022-01121-4

https://www.nature.com/articles/s41565-022-01121-4

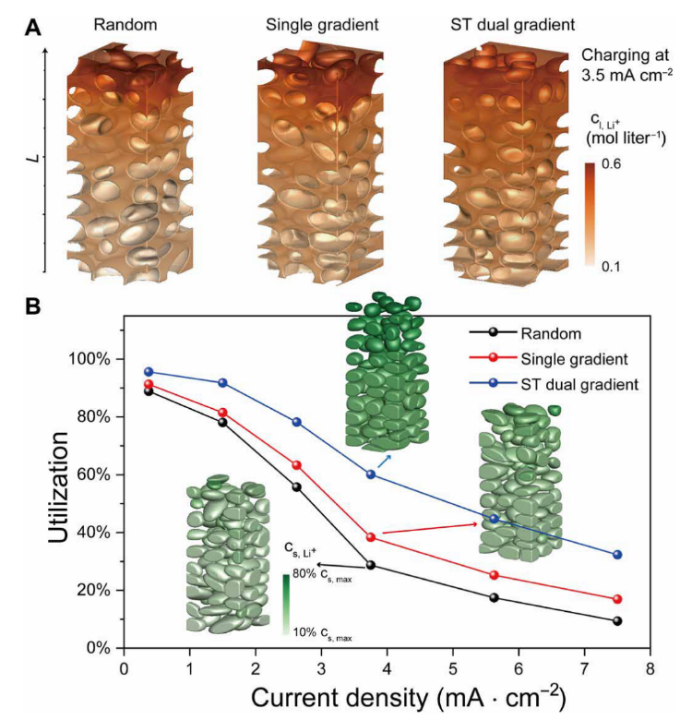

3. Sci. Adv.:顆粒尺寸多孔結構雙重梯度石墨電極實現高速鋰電池

實現超快速Li離子電池對于降低電動汽車的充放電時間非常重要。但是由于石墨電極的倍率性能非常差,因此難以實現超快速Li離子傳輸。有鑒于此,中國科學技術大學俞書宏、倪勇、姚宏斌等報道發展了一種新型石墨電極的設計方法,構建了顆粒尺寸、多孔結構雙重梯度變化的石墨電極,這種石墨電極在嚴格的電極測試條件中實現了超高的Li離子電池快速充放電性能。

本文要點:

1)發展了從不含聚合物粘結劑的漿料構建顆粒尺寸-多孔結構雙重梯度變化的石墨電極,在10 min內進行超快速充電實現了達到60 %的容量。基于雙重梯度石墨電極,能夠進行超快速的充電,在6 min內的充電量達到容量的60 %,同時在6C高倍率條件具有非常高的體積能量密度(701 Wh L-1)。

Lei-Lei Lu, et al, Extremely fast-charging lithium ion battery enabled by dual-gradient structure design, Sci. Adv. 2022, 8(17), eabm6624

DOI: 10.1126/sciadv.abm6624

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm6624

4. Joule:微生物電催化CO2還原體系

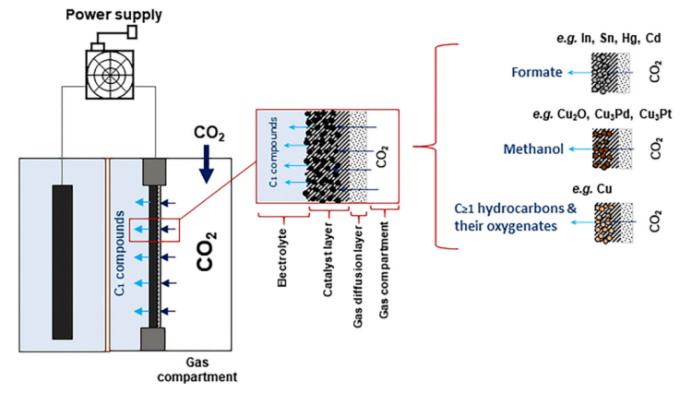

為了發展和實現循環經濟,必須將CO2從廢氣轉變為化學品,雖然目前人們都一致性的認為化學品和燃料中的碳基于CO2是最好的結果,但是仍沒有具有影響力的技術平臺能夠進行工業量級轉化和利用。而且,非常確信的一點是,石油工業是無法簡單的通過另外一種技術進行替換。相比而言,一種包括物理、化學、生物多個領域的技術可能實現CO2催化轉化的真正物理化學合成過程,比如將微生物和電化學合成結合的平臺。有鑒于此,德國亥姆霍茲環境研究中心(UFZ)Falk Harnisch等報道微生物CO2轉化與電化學CO2還原反應結合。

本文要點:

1)當CO2作為氣體原料進行發酵反應時,一個較大的缺點是CO2的液相溶解性非常差,導致CO2轉化效率受到限制;電化學催化反應技術能夠使用電能量而不是化學能量進行CO2轉化合成,但是電催化反應得到的產物通常局限在C1和C2產物,同時電催化反應的速率相對于CO2生物還原反應的速度更快。

2)因此,將微生物轉化與電化學CO2還原反應結合/集成具有較大的發展前景,通過集成有望增強體系的電能使用和CO2利用,構建更加廣闊的產物種類。介紹微生物電化學體系的基本概念,介紹微生物催化體系與電催化CO2還原體系結合的多種方式。進一步的,作者認為這種微生物電化學體系具有價格競爭性,因為CO2電化學還原反應的動力學非常快速,因此僅僅需要非常小的催化劑表面積就能夠產生足夠量的產物就能夠實現微生物催化合成轉化。

Paniz Izadi, Falk Harnisch, Microbial | electrochemical CO2 reduction: To integrate or not to integrate? Joule, 2022, 6, 1-6

DOI: 10.1016/j.joule.2022.04.005

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00143-X

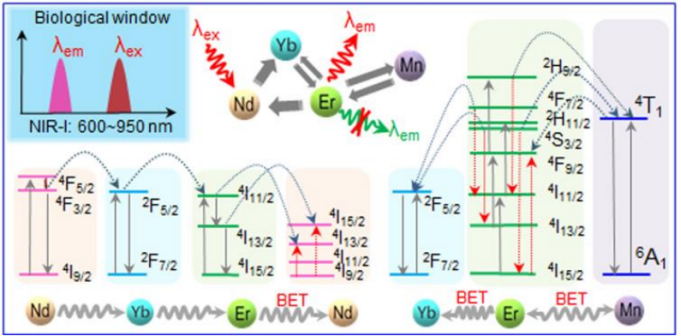

5. Angew:利用核-殼-殼納米結構中的能量遷移實現NIR-I響應式單波段上轉換發射

南京林業大學楊小飛教授報道了一種新的策略,其能夠將上轉換納米粒子(UCNPs)的激發和發射峰調節到近紅外一區 (NIR-I, 650-900 nm),使其具有較高的NIR-I到NIR-I上轉換效率。

本文要點:

1)實驗通過將敏化劑Nd3+、激活劑Er3+、能量遷移劑Yb3+和能量操縱器Mn2+引入特定區域,進而在設計的核-殼-殼納米結構中實現了能量遷移,其能夠阻斷活化劑向敏化劑或遷移劑的反向能量轉移(BET),進而有效地促進NIR-to-red上轉換發射。

2)因此,BET誘導的光子猝滅和不需要的綠色發射輻射躍遷會被完全消除,從而在808 nm NIR激光激發下產生高效率的單波段紅色上轉換發射。綜上所述,該工作能夠為研究基本的鑭系元素相互作用提供新的見解,并通過顛覆傳統技術的限制而進一步推進用于生物應用的UCNPs的發展。

Mingye Ding. et al. NIR-I-Responsive Single-Band Upconversion Emission through Energy Migration in Core-Shell-Shell Nanostructures. Angewandte Chemie International Edition. 2022

DOI: 10.1002/anie.202203631

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202203631

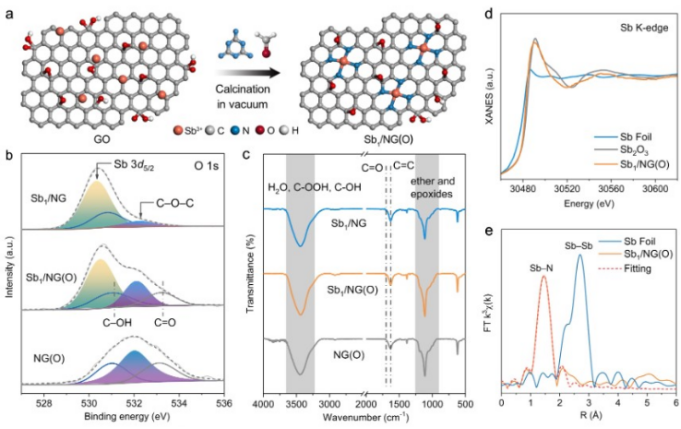

6. Angew:氧還原催化中主族Sb原子位的活化策略

主族金屬的催化活性很難激發,因為其固有的缺乏可結合的主軌道。有鑒于此,山東大學的熊勝林等研究人員,開發了氧還原催化中主族Sb原子位的活化策略。

本文要點:

1)研究人員在理論預測的指導下,發現原子分散的銻位(Sb-N4部分)可以通過官能團調節策略被激活,以實現高氧還原反應(ORR)活性。

2)研究人員成功地合成了主族Sb單原子催化劑(SAC),其由在第二個微環境中由環氧基團官能化的,并并入N摻雜石墨烯中Sb-N4活性部分組成。

3)富含電子的環氧基團可以調整Sb-N4活性部分的電子結構,從而將中間體的吸附優化到合理的強度。在堿性條件下,Sb-SACs與工業Pt/C相當。

本文研究發現為操縱和提高主族電催化劑的催化活性提供了新的機會。

Yu Gu, et al. Activation of Main-Group Sb Atomic Sites for Oxygen Reduction Catalysis. Angewandte Chemie, 2022.

DOI:10.1002/anie.202202200

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202202200

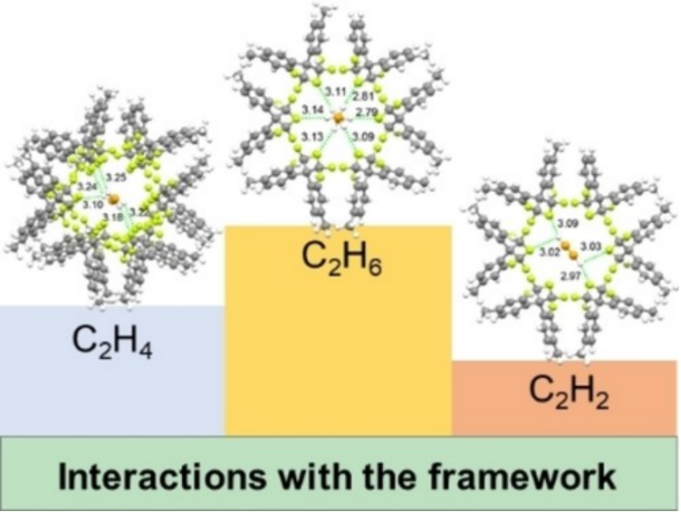

7. Angew:C2碳氫化合物在氟化金屬-有機超微孔框架上的反序吸附

金屬-有機骨架在C2烴的分離中得到了廣泛的研究,它通常優先結合不飽和烴,順序為乙炔(C2H2)>乙烯(C2H4)>乙烷(C2H6)。有鑒于此,齊魯工業大學的趙學波、閆理停和香港中文大學(深圳)的鄭慶彬等研究人員,報道了C2碳氫化合物在氟化金屬-有機超微孔框架上的反序吸附。

本文要點:

1)研究人員報道了一種超微孔含氟金屬有機框架Zn-FBA(H2FBA=4,4′-(六氟異丙基)雙(苯甲酸)),對C2碳氫化合物表現出相反的吸附順序特征,框架對C2碳氫化合物的吸收以及客體分子與框架之間的結合親和力遵循C2H6>C2H 4>C2H2的順序。

2)密度泛函理論計算證實,完全相反的吸附順序行為歸因于框架和C2H6之間緊密的范德華相互作用和多個合作的C–H··F氫鍵。

3)此外,在298 K和1bar下,Zn-FBA對C2H6的選擇性比C2H4高約2.9。實驗突破性研究表明,從C2H6和C2H4混合物中一步可獲得高純度C2H4。

Lingzhi Yang, et al. Adsorption in Reversed Order of C2 Hydrocarbons on an Ultramicroporous Fluorinated Metal-Organic Framework. Angewandte Chemie, 2022.

DOI:10.1002/anie.202204046

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202204046

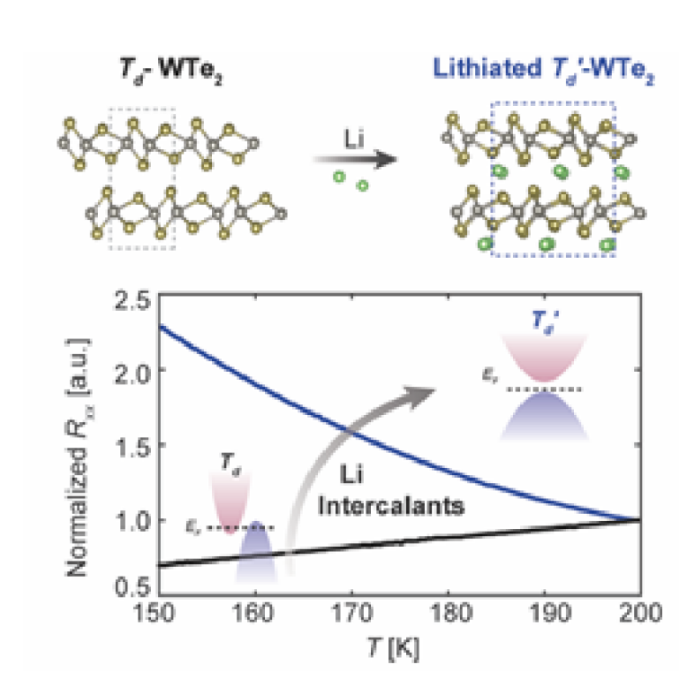

8. AM:鋰插層WTe2半金屬產生間隙態

WTe2型Weyl半金屬具有多種相干電子學性質,量子自旋霍爾效應、鐵電性質、可能的激子絕緣體,這些相干電子性質能夠通過物理以及化學方法調控。有鑒于此,耶魯大學Judy J. Cha等報道Li插層的WTe2材料實現一種新型電子結構相,這種新型電子結構相表現了隨著溫度降低的電阻增加現象,作者通過原位霍爾效應測試發現,載流子密度比Td晶相的載流子密度降低兩個數量級。

本文要點:

1)通過理論計算發現Li插層晶相具有能帶為~0.14 eV的電荷密度波,理論計算結果與實驗測試結果一致。通過角度分辨Raman測試發現,這種新型晶相的結構與原始Td晶相不同,發現新晶相的晶格畸變效應非常高(達到6 %)。

2)這項研究在新型二維半金屬材料中發現了一種能帶相,說明電化學插層方法能夠作為一種非常好的調節方法對二維材料的電子濃度、晶相穩定性進行調節。

Mengjing Wang, et al, A Gapped Phase in Semimetallic Td-WTe2 Induced by Lithium Intercalation, Adv. Mater. 2022

DOI: 10.1002/adma.202200861

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202200861

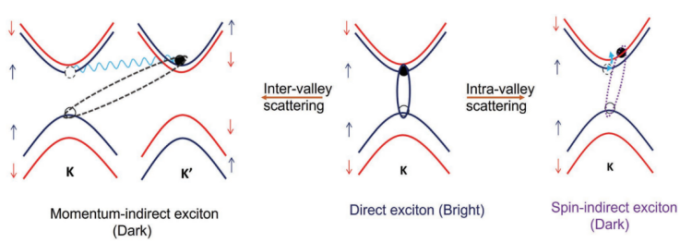

9. AM:應力過渡金屬硫化物的光學激子

二維過渡金屬硫化物半導體材料的應力調控受到人們的廣泛關注,人們發現應力調控策略能夠調節過渡金屬硫化物的電子能帶,但是這種方法對于激子動力學的影響還沒有得到廣泛研究。有鑒于此,德克薩斯大學達拉斯分校Anton V. Malko等報道通過近期發展的激光輔助蒸發方法合成W-和Mo-金屬的單層單晶TMD,并且深入研究此類材料的瞬態光學吸收。

本文要點:

1)生長在熔融石英襯底表面的單層硫化物光譜都由于生長條件過程引入的應力導致光譜紅移。進一步發現,當載流子密度增加時,激子動力學時間顯著降低(從100 ps降低至數個ns)。這與無應力的自由狀態單晶TMD材料或者通過傳統方法生長合成的TMD材料之間產生明顯區別。

2)這種現象能夠歸結于應力調控電子能帶,以及能夠與谷間激子發生相互作用的谷間暗激子的布局情況。Mo-、W-基TMD材料普遍存在這種現象,說明生長條件對光學激子產生的影響,為發展單層TMD材料的新型光電性質提供機會。

Navendu Mondal, et al, Photoexcitation Dynamics and Long-Lived Excitons in Strain-Engineered Transition Metal Dichalcogenides, Adv. Mater. 2022

DOI: 10.1002/adma.202110568

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202110568

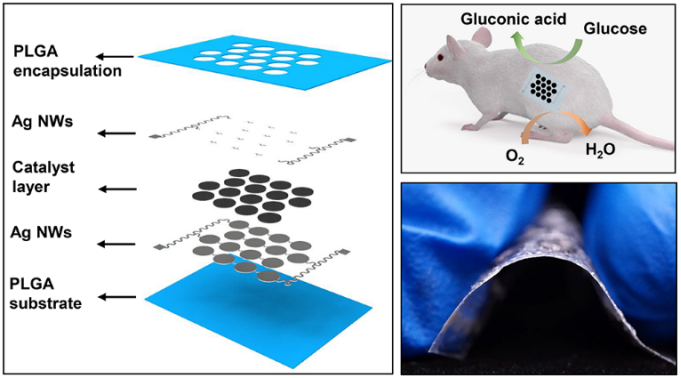

10. Nano Lett.:激光誘導石墨烯和金納米顆粒復合材料實現的瞬態、可植入的超薄生物燃料電池

瞬態電源具有良好的生物相容性和生物可吸收性,已引起研究者的廣泛關注。香港城市大學Xinge Yu、Ruquan Ye和復旦大學Enming Song報道了一種基于激光誘導石墨烯(LIG)/金納米粒子(Au NPs)復合電極的高性能瞬時葡萄糖酶生物燃料電池(TEBFCs)。

本文要點:

1)這種LIG電極由聚酰亞胺(PI)與紅外CO2激光器所組成,具有低阻抗(16 Ω)。研究表明,TEBFC具有0.77 V的高開路電位(OCP),最大功率密度為483.1 μW/cm2。此外,TEBFC不僅響應時間快(可在1 min內達到最大OCP),而且體外的壽命長(超過28天)。

2)在體內外實驗中,TEBFCs表現出良好的生物相容性和瞬時性能,可長期植入大鼠體內以獲取能量。綜上所述,該研究開發的TEBFCs能夠為瞬態電子學提供一個新型高效的電源解決方案。

Xingcan Huang. et al. Transient, Implantable, Ultrathin Biofuel Cells Enabled by LaserInduced Graphene and Gold Nanoparticles Composite. Nano Letters. 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c00864

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c00864

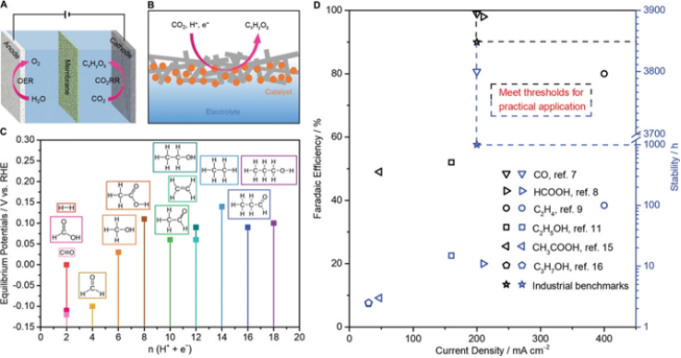

11. AEM:電化學CO2還原獲得多碳產物的碳催化劑

電化學CO2還原提供了一條有前景的途徑,可以降低大氣中的 CO2 濃度,并將間歇性可再生能源儲存在化學鍵中。除了C1,C2+原料更受歡迎,因為它們具有更高的能量密度和更大的市場需求。然而,CO2到 C2+的還原存在C-C耦合和復雜的反應途徑的阻礙。碳材料形態/孔結構的可調性,以及修飾電子和幾何結構的功能化的可行性,其作為活性成分、載體和促進劑,為調節中間體的吸附特性和CO2還原的局部反應環境提供了機會,為實現 C-C 耦合和引導C2+演化提供了有效的解決方案。然而,總體的設計原則仍然模棱兩可,阻礙了催化劑的合理改進和應用。有鑒于此,布法羅大學Gang Wu,西北工業大學Kai-Jie Chen,Fuping Pan等對碳材料的設計原則進行了總結。

本文要點:

1)首先,作者討論了當前的性能狀況和挑戰,并概述了促進C2+生成的有效策略。

2)此外,作者闡明了碳催化劑的組成、結構和形態與其催化行為之間的相關性,以建立催化機制和決定C2+性能的關鍵因素。

3)最后,作者展望了未來的研究方向和策略,以激發革命性的進步。

Fuping Pan, et al. Carbon Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction toward Multicarbon Products. Adv. Energy Mater., 2022

DOI: 10.1002/aenm.202200586

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202200586

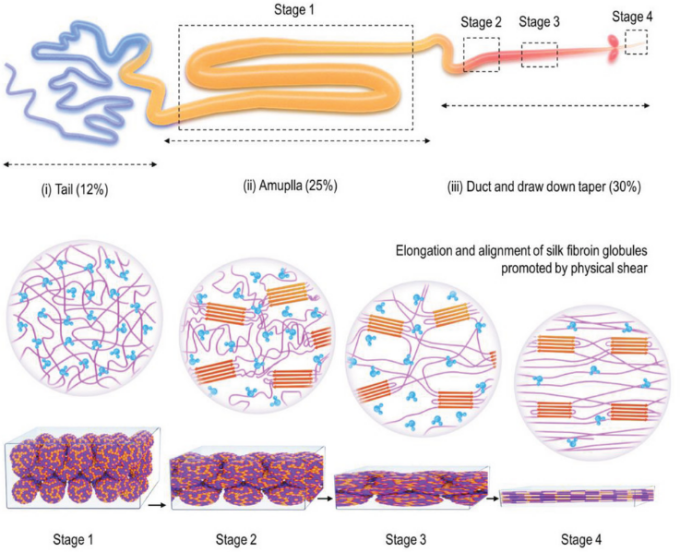

12. AFM: 以天然絲紡為靈感的介觀組裝加工工程策略用于制造軟組織模擬生物材料

天然絲紡紗是蜘蛛和蠶用來制造超強韌絲的策略。它可以被認為是一種優化的介觀組裝加工工程(MAPE)策略,可以有效地協調分子和超分子組裝以及自然紡絲。受這一過程的啟發,上海科技大學凌盛杰和浙江大學姚遠等人開發了一種仿生MAPE策略,以制造模擬生物組織結構和機械特性的生物材料。

本文要點:

1)通過將相變誘導的介觀組裝和機械訓練誘導的結構重塑協同集成,實現了結構和力學模擬。通過這種方法,生產了高水合絲素蛋白材料具有優異的可調機械性能,例如柔軟性、高拉伸性(斷裂應變大于 1200%),以及高強度和韌性(強度為5±1 MPa,剛度為18±2 MPa,韌性為6±1 MJ m?3)。

2)由于其結構和機械組織匹配特性,這些仿生介觀組裝材料在調節不同細胞形態方面具有先進性。梯度結構變形(縱橫比、擴散面積和周長)得到證實,細胞骨架(肌動蛋白和微管蛋白)和基質適應方向之間的相互作用同樣也得到了證實。這些發現促進了絲素蛋白生物材料在適應性細胞重建調控中的應用,因為細胞形態是其生理功能的基礎。

Zhang, Y., et al., Natural Silk Spinning-Inspired Meso-Assembly-Processing Engineering Strategy for Fabricating Soft Tissue-Mimicking Biomaterials. Adv. Funct. Mater. 2022, 2200267.

https://doi.org/10.1002/adfm.202200267