1992年,魏飛30歲。

這時,他剛剛博士后出站,執教于清華大學。

彼時至今,已整整30年。

魏飛教授長期從事流態化、多相反應工程及碳納米管結構控制與批量生產技術,致力于多相反應器的新概念及新理論研究、研發用于煤及石油化工、納米材料、清潔能源化學品、環境等領域的新型過程及設備。1997年,獲國家自然科學基金杰出青年基金資助,2000年,入選教育部長江學者特聘教授。主持設計30余臺多相反應器投入商業運行,成功實現了千噸級碳納米管在鋰離子電池中的規模應用,60萬噸/年流化床甲醇制丙烯(在建)、3萬噸/ 年流化床法甲醇制芳烴及10萬噸/年流化床法苯胺,15 萬噸/年下行床催化裂化等,研究成果兩次獲得國家科技進步二等獎(2002 年,2008 年)、中石化科技進步一等獎 (2001、2007 年)、教育部自然科學一等獎(2005, 2015)、發明一等獎(2012)。在Science、Nature等雜志發表論文600 余篇,專著4部,SCI引用50000余次,H因子 97,是2016-2021克萊蒽材料領域高被引學者。

近2年來,部分代表性成果:

1. 超耐久性的超長碳納米管

2020年8月28日,清華大學魏飛教授和張如范副教授團隊發展了一種新型的聲學共振方法,用于研究厘米尺度單根碳納米管的疲勞行為。實驗結果發現,所合成的碳納米管具有優異的抗疲勞性,單根碳納米管可以被連續拉伸上億次而不發生斷裂,并在去掉載荷后依然保持初始的超高抗拉強度。其抗疲勞性取決于溫度,疲勞斷裂時間由第一個缺陷產生的時間決定。

此外,2013年,魏飛團隊成功合成出超長碳納米管,實現了99.9999%半導體性高純度。2018年,魏飛團隊在世界上首次報道了強度高達80 GPa、接近單根碳納米管理論強度的超長碳納米管管束,其拉伸強度超越了所有其它纖維材料。值得一提的是,魏飛教授團隊可發的千噸級碳納米管材料也實現了在鋰離子電池領域的產業化應用。

2. 單分子范德華作用指南針

2021年4月22日,清華大學魏飛、陳曉等人受到傳統指南針的原理啟發,發展了一種單分子范德華作用指南針,可用于檢測MFI型沸石骨架的直通道中主體與客體范德華的相互作用,實現了沸石孔道內的單分子真實成像,對范德華相互作用進行了分子尺度的詮釋。研究人員以二甲苯分子為將旋轉分子指針,引入MFI沸石的納米級通道,將通道中原子的位置定義為方向標記,通過對指針分子的方向辨識,可以有效揭示周圍原子形成的范德華作用力場。

近日,魏飛教授團隊再次在Science發表論文,報道了他們利用iDPC-STEM技術在分子篩孔結構研究方面的重要發現。同期Science,斯德哥爾摩大學鄒曉冬、Tom Willhammar對此工作的重要性進行評述。

第一作者:Hao Xiong, Zhiqiang Liu

通訊作者:魏飛、張晨曦、陳曉

通訊單位:清華大學

為什么要研究

分子篩的孔結構?

分子篩的孔通常直徑處于0.3~1.3 nm,孔的結構決定了分子篩的性質,并且控制分子篩的內部位點催化和吸附對特定分子的選擇性。通過分子篩開放孔結構的大小和形貌,能夠對吸附分子的大小和形貌產生選擇性,同時避免體積更大的分子參與反應。

奇怪的是,通過晶體結構計算得到的分子篩晶體孔尺寸通常遠小于催化轉化反應和分子篩分作用預計的孔尺寸。因此,人們一直猜測這種區別是因為分子篩孔結構具有柔性變形能力導致,但是關于這種分子篩孔結構變形的相關研究非常少見。

難在哪里?

分子篩的孔尺寸能夠通過衍射技術探測,比如X射線衍射、電子衍射。但是分子篩的Debye-Waller效應導致難以表征分子篩的晶體結構,無法說明分子篩的缺陷結構,比如非均質效應。測試得到的平均化結果無法代表連續扭曲四面體局部形變。

因此,必須發展具有高分辨率的實驗表征技術,才能解釋這種超過理論孔尺寸的客體分子進入分子篩骨架結構并且導致次級晶胞局部結構改變的現象。

新思路:iDPC-STEM技術

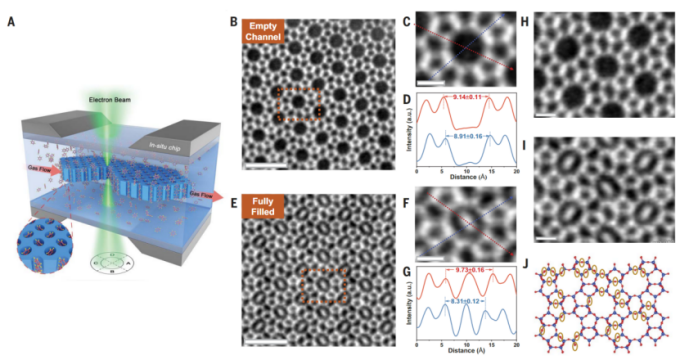

有鑒于此,清華大學魏飛、張晨曦、陳曉等通過iDPC-STEM成像技術實時原位觀測ZSM-5分子篩的苯分子吸附-脫附過程,吸附分子的形貌變化、分子篩的形貌變化。

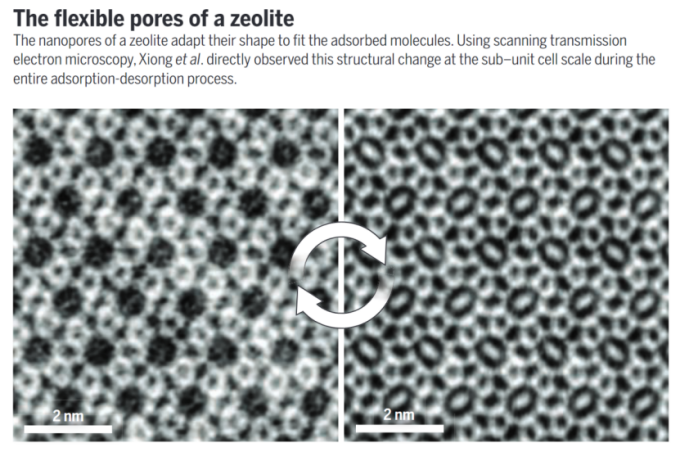

圖1.原位TEM表征苯分子吸附與分子篩骨架結構變化。

為什么選擇iDPC-STEM技術?

iDPC-STEM(積分差分相位襯度掃描透射電子顯微技術)能夠在低電子劑量成像,克服了高劑量電子束對有機分子的直接破壞,能夠對分子篩孔中的有機分子成像。因此,iDPC-STEM能夠對分子篩骨架結構和有機分子進行原子精度成像。更重要的是,這種成像技術能夠同時對輕元素和重元素進行同時成像。

通過這種iDPC-STEM表征技術,作者之前發表了多個重要工作,對ZSM-5分子篩的骨架結構與對二甲苯分子之間的范德華相互作用進行研究(A single-molecule van der Waals compass. Nature 592, 541–544 (2021));對MIL-101型MOF材料進行結構表征(Imaging the node-linker coordination in the bulk and local structures of metal-organic frameworks. Nat Commun 11, 2692 (2020));對SAPO-18/34分子篩微觀結構與MTO(甲醇制烯烴)催化反應性能之間的關系進行研究(Resolving atomic SAPO-34/18 intergrowth architectures for methanol conversion by identifying light atoms and bonds. Nat Commun 12, 2212 (2021))。

重要發現:

1)發現次級晶胞發生形變,然而MFI整體晶體結構并沒有顯著改變。

通過iDPC-STEM成像表征,原位觀測ZSM-5分子篩的正弦直形通道與苯分子相互作用導致的柔性結構變化。發現隨著限域在開放孔通道內的苯分子最大尺寸的方向孔的長度伸展15 %。ZSM-5的直通道發生嚴重的形變,因此能夠保證體積比較大的分子能夠在分子篩內擴散,說明分子篩通過形變實現能夠吸附超過孔尺寸的有機分子。與此同時,由于分子篩MFI結構和晶體對稱性,分子篩的相鄰通道結構變化,因此在一定程度上彌補分子篩的穩定性,分子篩的晶體呈剛性單晶結構(變形程度低于0.5 %)。

2)提出分子篩次級晶胞柔性機理。

通過分子動力學模擬和實驗觀測,驗證次級晶胞的柔性變化來自剛性SiO4四面體結構之間相連的柔性Si-O-Si連接結構。在苯分子的原位脫附過程,捕獲苯分子數目減少導致分子篩孔結構的動態變化,Si-O-Si角度能夠在135°~153°之間變化。這種現象說明,分子篩次級結構的變形現象與限域分子的形狀和數量有關。

3)探究分子篩整體結構穩定性的原因。

通過MFI骨架的對稱結構彌補了相鄰的變形通道,保證分子篩晶體結構在整體和宏觀上具有剛性,這是MFI結構分子篩具有重要應用的原因。

技術細節

ZSM-5次級晶胞變形

ZSM-5分子篩的直孔道尺寸為5.3 ?×5.6 ?,苯分子的動力學直徑為5.85 ?。對限域在分子篩孔內的苯分子、分子篩MFI型骨架結構的變化進行表征,有助于理解分子篩的柔性結構、分子在微孔材料內的擴散機理。

分別觀測ZSM-5的本征結構、吸附苯分子后的結構:首先表征ZSM-5的本征結構,發現開放孔道呈現高度對稱性,這種對稱性是因為分子篩的規則結構多面體和完好的均勻四面體結構單元,而且晶體內沒有應力的累積。當分子篩吸附苯分子的過程中,由于苯分子的C6環尺寸與分子篩的正弦直形孔尺寸非常接近,苯分子通過vdW相互作用穩定的限域在孔空間。通過能量最小化效應,限域在孔內的苯分子形成特定方向的結構,分子的動力學直徑與氣相自由狀態不同。

對分子篩和吸附苯分子同時成像:通過沿著[010]晶面通過疊加對比度方式,能夠對苯分子、分子篩骨架同時成像。發現分子篩的直通道在吸附苯分子后產生顯著的局部變形現象,從圓形轉變為橢圓形,變形的方向與吸附苯分子的方向一致。

圖2. 原位STEM表征研究分子篩吸附苯分子導致結構改變 (A) 原位STEM表征實驗機理 (B-D) ZSM-5分子篩iDPC-STEM測試圖 (E-G) 吸附苯分子的ZSM-5分子篩iDPC-STEM測試圖 (H-J) 比較吸附苯分子導致ZSM-5骨架結構的改變。

分子動態脫附

通過表征苯分子脫附過程分子篩結構的變化情況,解釋說明分子篩與苯分子之間的相互作用:苯分子的吸附非常迅速(10 %苯/90 % N2,450 torr),在1 min后就基本上完成苯分子的吸附,這個時間無法很好的進行iDPC-STEM表征。由于苯分子的脫附速率更加緩慢,能夠捕捉苯分子的脫附情況,分別在不同脫附階段iDPC-STEM表征苯的脫附,研究苯與ZSM-5骨架結構的相互作用:

1)隨著苯分子的脫附量增加,圖片中的苯分子對比度逐漸降低,在40 min內,大部分苯分子脫附。當加熱到923 K后,苯分子完全脫附。

2) 隨著苯分子的脫附,分子篩的孔結構持續變化,對應于分子篩變形程度逐漸降低,分子篩從橢圓形逐漸恢復至圓形,分子篩孔結構的變形程度與吸附苯分子的數量有關。

進一步,研究人員考察了飽和吸附苯的ZSM-5分子篩在不同溫度的情況驗證。這種現象說明,主客體相互作用與分子篩吸附分子的數目有關,相互作用能夠影響分子篩的孔形狀。

圖3. MFI分子篩的柔性次級晶胞和整體剛性結構 (A-C) iDPC表征吸附苯分子前后分子篩的變形 (D-E) 沿著[010]方向吸附苯分子前后的單胞基本沒有改變 (F-G) 沿著[010]方向吸附苯分子前后,分子篩的骨架結構變化情況。

展望

發展先進表征技術,是當前材料研究領域的主要發展方向。能否從原子和分子尺度原位觀測化學反應和化工過程,決定了是否能從根本上厘清化學反應和化工過程本征機理的關鍵。這項研究系統研究了分子篩的孔結構,驗證了分子篩材料領域長期以來關于孔結構動態變化的猜想,為開發新型分子篩材料、拓展分子篩的應用領域,提出新機理、發展新概念起到重要推動作用。

那么,問題又來了:

iDPC-STEM,哪里可以測?

參考文獻:

【1】Hao Xiong et al. In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework, Science 2022, 376 (6592), 491-496

DOI: 10.1126/science.abn7667

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7667

【2】Tom Willhammar, Xiaodong Zou, An adsorbent with flexible nanoscopic pores, Science 2022, 376 (6592), 457-458

DOI: 10.1126/science.abo5434

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo5434