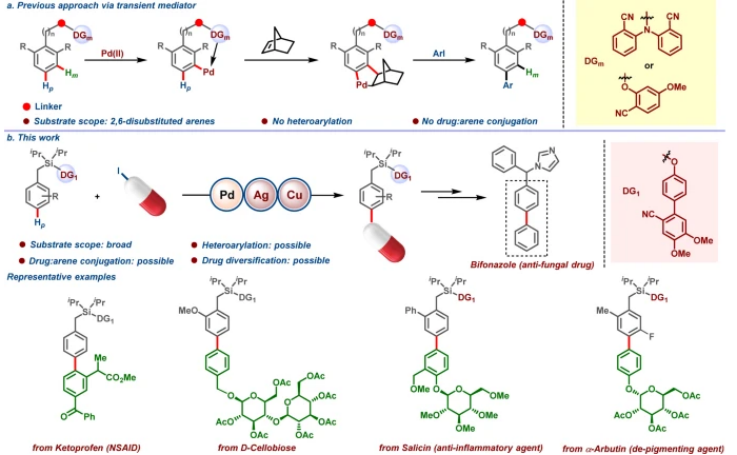

1. Nature Commun.:對位C-H鍵芳基化

雙芳基結構是一種廣泛應用于探索和設計針對廣泛蛋白具有高親和性和特異性的結構,雙芳基結構存在于抗體、抗炎藥、鎮痛藥、神經藥物、降壓藥等藥物分子,目前能夠用于合成雙芳基結構的方法學通常基于經典的偶聯反應,但是這種反應方法中需要對反應物的兩種芳烴都進行預先功能團化修飾(對特定位點進行鹵化),因此這種傳統方法導致難以實現藥物組分結構進行功能性修飾。

通過直接C-H鍵活化的方式生成p-位取代的雙芳基結構是一種具有更高前景的方法,但是目前的C-H鍵直接芳基化反應的方法學通常并不適用于進行藥物分子底物,這是因為催化劑的失活問題,因為進行p-C-H鍵催化活化過程中生成的大環中間體物種穩定性較弱。

有鑒于此,印度孟買理工學院Goutam Kumar Lahiri、Debabrata Maiti、科羅拉多州立大學Robert S. Paton等報道發展了一種性能優異的催化反應方法學,能夠對藥物活性結構進行高效率的選擇性p-位點芳基化,生成雙芳基結構產物。

本文要點:

1)反應情況。以攜帶雙異丙基硅基雙芳基醚導向基團的芳烴作為底物分子,與芳基碘化物進行偶聯反應,10 mol % Pd(OAc)2/20 mol % N-Fmoc-Gly-OH作為催化劑,加入2倍量Ag2SO4和2倍量Cr2Cu2O5,以及LiOAc,在80 ℃異丙醇溶劑中反應。

2)這種催化反應方法為發現藥物分子提供更多空間,通過理論計算化學和控制實驗研究進一步揭示該反應C-H鍵芳基化反應機理。

Maiti, S., Li, Y., Sasmal, S. et al. Expanding chemical space by para-C?H arylation of arenes. Nat Commun 13, 3963 (2022)

DOI: 10.1038/s41467-022-31506-x

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31506-x

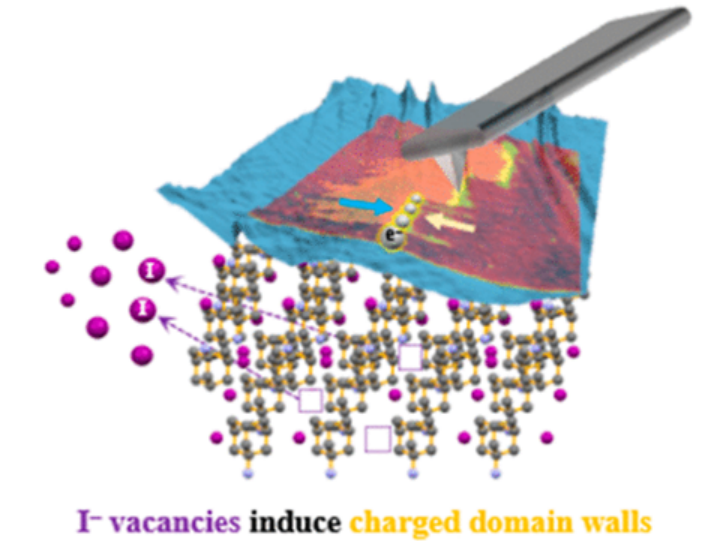

2. JACS:帶負電荷疇壁的分子鐵電體的合理設計

鐵電疇和疇壁是鐵電材料的獨特特性。其中,帶電疇壁(CDWs)是一種特殊的特殊微結構,可以極大地提高導電性、壓電性和光伏效率。因此,CDWs被認為是鐵電體未來在能源、傳感、信息存儲等領域應用的關鍵。CDWs的研究是傳統無機鐵電陶瓷中最具吸引力的方向之一。然而,在新出現的分子鐵電體中,具有重量輕、易于制備、薄膜制造簡單、機械柔性和生物相容性等優點,由于缺乏自由電荷,很少觀察到 CDWs。在無機鐵電體中,摻雜是一種傳統的誘導自由電荷的方法,但對于溶液法制備的分子鐵電體,摻雜通常會引起相分離或相變,從而使鐵電體不穩定或消失。近日,東南大學Yu-Meng You,熊仁根等為了在分子系統中實現穩定的 CDWs,設計并合成了一種 n 型分子鐵電體, 1-adamantanammonium hydroiodate。

本文要點:

1)在該化合物中,負電荷是由I-空位中的缺陷引起的,并且可以實現 CDWs。

2)在高達373 K的溫度下穩定的納米級CDWs可以通過電偏置金屬尖端精確“寫入”。更重要的是,這是第一次在分子鐵電體中研究可變溫度下CDWs的電荷擴散。

該工作為 n 型分子鐵電體提供了一種新的設計策略,并為它們在柔性電子、微傳感器等方面的未來應用開辟了道路。

Yu-An Xiong, et al. Rational Design of Molecular Ferroelectrics with Negatively Charged Domain Walls. J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c04872

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c04872

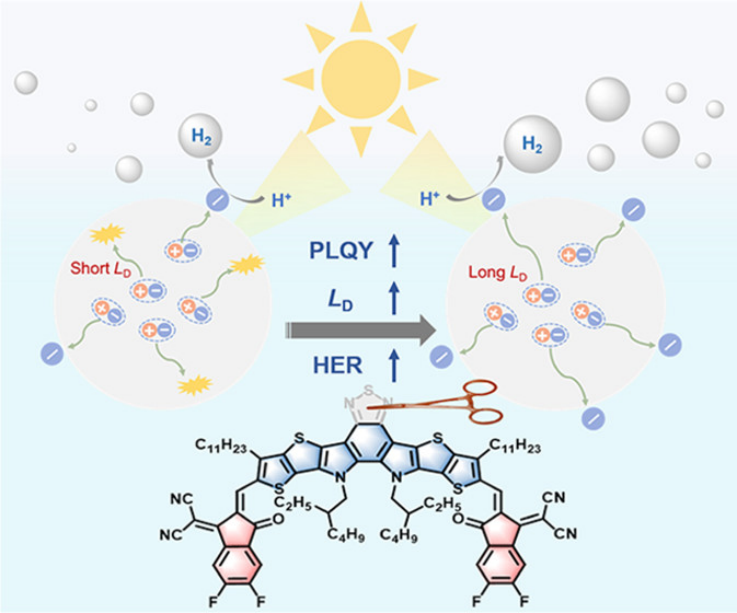

3. JACS:擴展激子擴散的有機光伏催化劑助力高性能太陽能制氫

與大多數經典有機光催化劑(5-10nm)相關的短激子擴散長度(LD)嚴重限制了光催化析氫效率。近日,南工大張仕明教授,中國科學院化學研究所Yuze Lin設計并合成了一種不使用高性能電子受體中廣泛存在的中心吸電子單元,如Y6的“噻二唑”的光伏有機光催化劑,命名為F1光催化劑。

本文要點:

1)研究發現,相對于Y6,F1具有明顯更高的光致發光量子產率(PLQY),達到9.3%,3.32×1016 nm4 M?1 cm?1的更大積分光譜重疊(J),導致20nm的更長LD。

2)在相同的測試條件下(AM 1.5G,100 mW cm-2光照10小時),基于F1的SC-NPs的平均析氫(HER)速率是Y6的兩倍以上。優化后的F1 NPs的HER平均值達到152.60 mmol h?1 g?1。據了解,152.60 mmol h?1 g?1是有機Sc-NP光催化劑光催化析氫的最佳性能之一,甚至高于已報道的某些BHJ-NPs。

這項工作表明,通過調節分子結構來優化電子性質,對于開發具有長LD的光伏材料和促進有機半導體光催化析氫的改進具有很好的應用前景。此外,這一策略也可以擴展到其他一些相關領域,如有機太陽能電池和光電探測器。

Yufan Zhu, et al, Organic Photovoltaic Catalyst with Extended Exciton Diffusion for High-Performance Solar Hydrogen Evolution, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c03161

https://doi.org/10.1021/jacs.2c03161

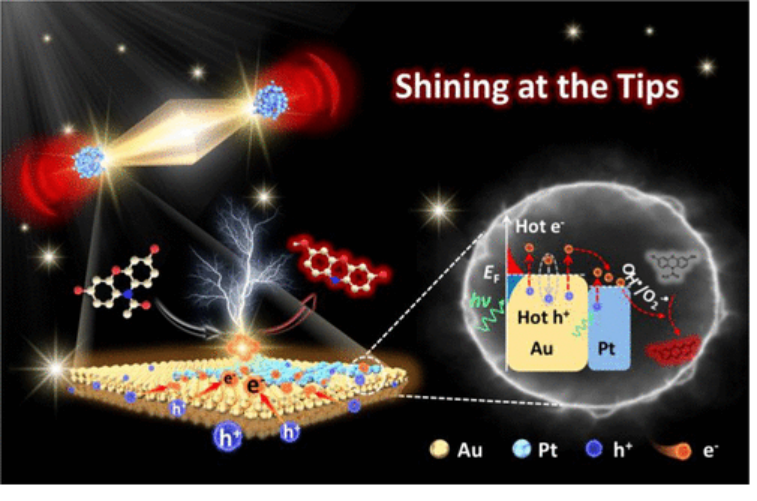

4. JACS:修飾在Au納米粒子頂點促進plasmon光催化

雙金屬納米結構是一種具有前景的plasmon光催化劑材料,但是目前能夠在雙金屬納米結構中產生和利用熱載流子的材料種類仍非常少。有鑒于此,南開大學肖樂輝等報道研究雙金屬結構Au納米雙錐與Pt在不同位置時構建的雙金屬納米顆粒單分子熒光成像性能變化。

本文要點:

1)與包覆Pt殼的核殼結構aPt-Au相比,當Pt修飾在Au納米雙錐的端點構建的ePt-Au能夠維持較強的電磁場,促進生成和高能量的熱電子用于光催化。2)雖然Pt晶格的穩定性高于Au,但是在端點產生的強電磁場卻能夠誘導晶格振動,增強表面結構重構形成催化活性位點。ePt-Au比Au或者aPt-Au相比,具有顯著增強的光催化活性。

這項研究為發展新型高性能plasmon光催化劑提供經驗,尤其是雙金屬納米結構plasmon光催化劑。

Mengtian Chen, et al, Shining at the Tips: Anisotropic Deposition of Pt Nanoparticles Boosting Hot Carrier Utilization for Plasmon-Driven Photocatalysis, J. Am. Chem. Soc. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c04202

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c04202

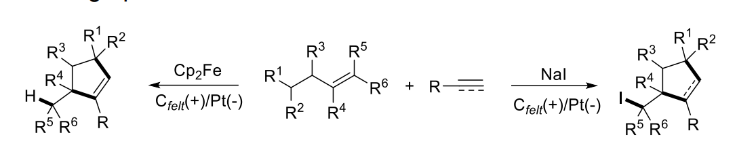

5. Angew:電化學介導分子間(3+2)環加成

環戊烯是一種非常重要的結構基團,這種結構廣泛的存在天然產物分子、生物活性分子、功能性分子,但是這種結構的合成具有非常大的挑戰和困難,比如合成條件苛刻、反應的選擇性差、需要對底物進行預先活化、需要使用貴金屬作為催化劑、反應需要大量的使用揮發性試劑等。有鑒于此,武漢大學雷愛文等報道發展了一種電化學介導催化反應方法學,通過分子間(3+2)環加成反應的方式對烯烴與炔烴/烯烴加成,實現了一種簡單有效的方法合成環戊烯和環戊烷結構,反應具有高效率、反應條件溫和、底物兼容性較廣的優點。

本文要點:

1)反應情況。以烯烴、炔烴、NaI作為反應物,炭氈布作為陽極、Pt作為陰極,加入30 μL H2O,在DME溶劑中進行電催化反應,產物生成的環戊烯攜帶碘甲基;或者加入CpFe作為介導催化劑,3倍量1,4-CHD,0.55倍量NaOAc,在NMP/MeOH混合溶劑條件反應。

2)通過克級量合成實驗、結構搭建的豐富化和復雜化,說明這種方法學的優勢。通過簡單的反應機理研究,發現該反應過程中包括碘自由基和碳自由基的參與。

Zhipeng Guan, et al, Synthesis of Cyclopentene Derivatives via Electrochemical-Induced Intermolecular Selective (3+2) Annulation, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202207059

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202207059

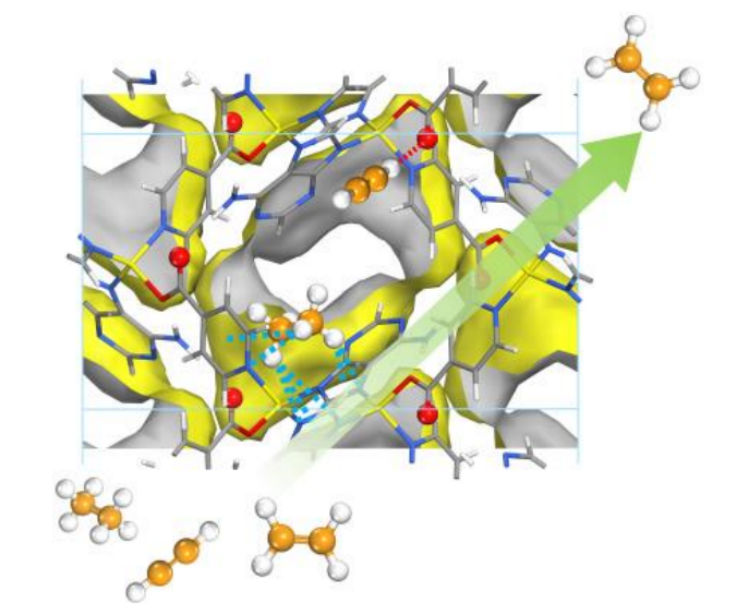

6. Angew:適應性MOF分離C2烴

吸附分離是一種能夠分離C2烴類的節能技術方法,但是目前關鍵挑戰在于難以從C2H2/C2H4/C2H6混合物中通過捕獲C2H2和C2H6的方式,直接分離得到高純度C2H4。有鑒于此,新加坡國立大學Sui Zhang等報道通過Zn(ad)(int)的MOF (ad=adeninate, 腺嘌呤)、(int=isonicotinate, 異煙酸),這種材料同時具有雜環結構和可接觸的低配位氧原子位點,這種氧原子能夠作為C2H6和C2H2的強結合位點。

本文要點:

1)紡錘形的籠結構與目標分子之間能夠形成獨特的形狀匹配效果,因此在分離C2H6/C2H4和C2H6/C2H2都具有比較好的效果,而且具有較高的氣體吸附容量。

2)通過穿透實驗驗證這種方法能夠得到聚合物級別C2H4(純度達到99.9%),產量達到創記錄的1.43 mmol g-1,通過原位粉末XRD、FTIR表征技術進一步給出氣體分離的機理。

Qi Ding, et al, One-step Ethylene Purification from Ternary Mixtures in a Metal–Organic Framework with Customized Pore Chemistry and Shape, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202208134

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202208134

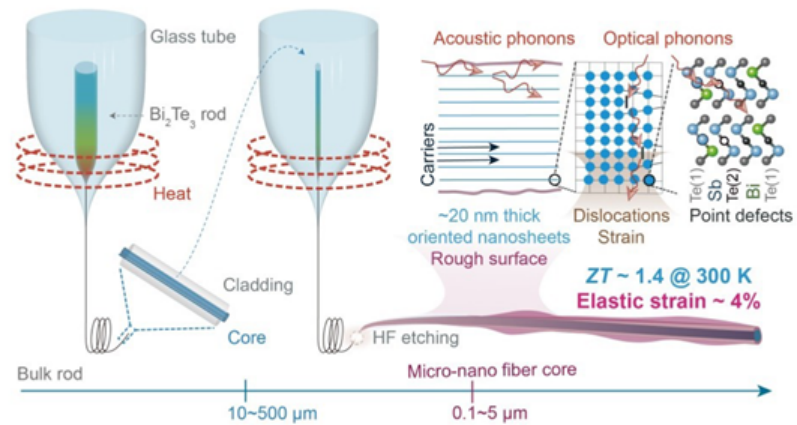

7. AM:通過熱拉伸和界面工程增強Bi2Te3基微納米纖維的熱電性能

制備具有優良的柔性和穩定性的高性能熱電 (TE) 材料高效地將熱能轉化為電能是迫切需要的。最近,具有與其體相對應物相當的 TE 性能的本征結晶、機械穩定和柔韌的無機 TE 纖維引起了研究人員的興趣。盡管在將 TE 纖維推向室溫 TE 轉換方面取得了顯著進展,但品質因數 (ZT) 和彎曲穩定性仍需要提高。近日,華南理工大學楊中民,Qi Qian等報道了通過界面工程增強由玻璃纖維模板中熱拉升Bi2Te3基體相制備的微納米多晶 TE 纖維的熱電性能。

本文要點:

1)該界面工程效應來自于產生應力誘導的定向納米晶體增加了導電性以及產生應變扭曲的界面降低了導熱性。

2)直徑為 4 微米的光纖的 ZT 比其體相光纖高 40%(在 300 K 時約為 1.4),并顯示出 50 微米的可逆彎曲半徑,接近理論彈性極限。

該工作報道的制備策略適用于廣泛的無機 TE 材料,并有利于基于纖維的微型 TE 器件的開發。

Min Sun, et al. Enhanced Thermoelectric Properties of Bi2Te3-based Micro-nano Fibers Via Thermal Drawing and Interfacial Engineering. Adv. Mater., 2022

DOI: 10.1002/adma.202202942

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202202942

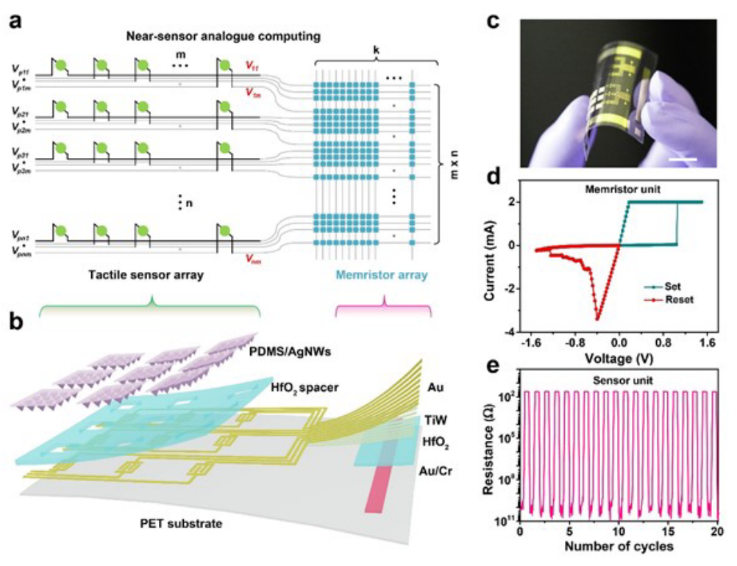

8. AM: 用于超快響應人造皮膚的觸覺近傳感器模擬計算

超快的人造皮膚在假肢、機器人和人機交互方面實現了前所未有的觸覺互聯網應用。然而,目前依賴前端接口電子設備的人造皮膚系統通常會執行冗余數據傳輸和模擬到數字轉換以進行決策,從而導致較長的延遲(毫秒)。

鑒于此,南洋理工大學陳曉東等人報告了一種基于柔性憶阻器陣列的近傳感器模擬計算系統,用于人造皮膚應用。

本文要點:

1)該系統將觸覺傳感器陣列與靈活的氧化鉿憶阻器陣列無縫集成,無需接口電子設備即可同時感應和計算原始的多個模擬壓力信號。

2)作為概念驗證,研究人員將該系統用于觸覺刺激的實時降噪和邊緣檢測。該系統的一次傳感計算操作大約需要 400 納秒,平均功耗比傳統接口電子系統少 1000 倍。結果表明,近傳感器模擬計算為大規模人造皮膚系統提供了一種超快速且節能的途徑。

Wang, M., et al., (2022), Tactile Near-sensor Analogue Computing for Ultrafast Responsive Artificial Skin. Adv. Mater. 2201962.

https://doi.org/10.1002/adma.202201962

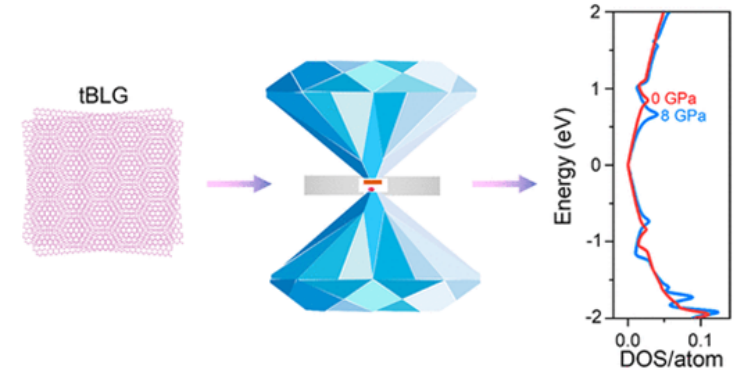

9. Nano Lett.:扭曲雙層石墨烯的壓力可調范霍夫奇點

由扭曲雙層石墨烯的范霍夫奇點引起的巨大光-物質相互作用是增強光吸收和強光響應的原因。近日,南京工業大學黃維,Yingchun Cheng等使用拉曼光譜研究了壓力下扭曲雙層石墨烯中范霍夫奇點的演變。

本文要點:

1)研究發現,壓力不僅會引起 G/R 帶的藍移,而且還會調整 G/R 帶的強度。G/R 帶的藍移是由于面內晶格常數的減小,而 G/R 帶強度的變化是由于扭曲雙層石墨烯的范霍夫奇點的偏移。

2)此外,扭曲雙層石墨烯吸收光譜中的主帶歸因于從價帶到導帶的多次躍遷。

3)由于 R 與 G 帶強度的比率在壓力下增加并且 R 和 G 帶的起源不同,作者表明這是壓力增強了間隔電子散射。

該研究為范霍夫奇點的壓力工程和扭曲雙層石墨烯中相應的光子-電子-聲子相互作用鋪平了道路。

Tao Zhang, et al. Pressure Tunable van Hove Singularities of Twisted Bilayer Graphene. Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01599

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c01599

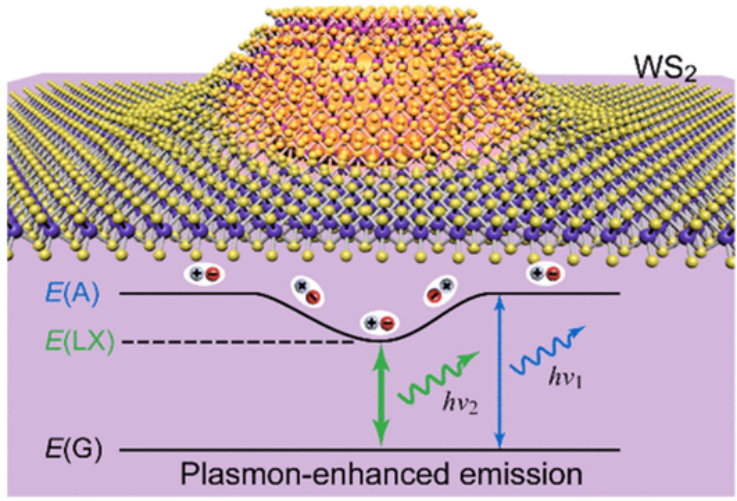

10. ACS Nano:通過等離激元金屬納米晶體產生和檢測WS2單層中的應變局域激子

過渡金屬二硫屬化物 (TMDC) 單層中的激子可以通過空間和光譜控制的應變進行調制,這為構建用于片上量子通信和信息處理的量子發射器提供了機會。迄今為止,TMDC 單層中的應變局域激子主要在低溫條件下觀察到,因為它們具有亞波長發射區域、低量子產率和熱波動引起的離域。近日,香港中文大學Jianfang Wang,深圳JL計算科學與應用研究院Lei Shao等報道了通過簡單的等離激元結構設計展示了 WS2 單層中應變局部激子的產生和檢測,其中 WS2 單層覆蓋單個金納米盤或納米棒。

本文要點:

1)在室溫下觀察到等離激元熱點附近變形的 WS2 單層的應變局域激子的增強發射,光致發光能量紅移高達 200 meV。

2)應變局域激子的發射強度和峰值能量可以通過納米盤尺寸進行調整。此外,應變局部激子的激發和發射極化由各向異性的金納米棒調控。

該研究結果為構建用于未來密集型納米光子集成電路的非經典集成光源、高靈敏度應變傳感器或可調納米激光器提供了一種有前景的策略。

Shasha Li, et al. Generation and Detection of Strain-Localized Excitons in WS2 Monolayer by Plasmonic Metal Nanocrystals. ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c02300

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c02300

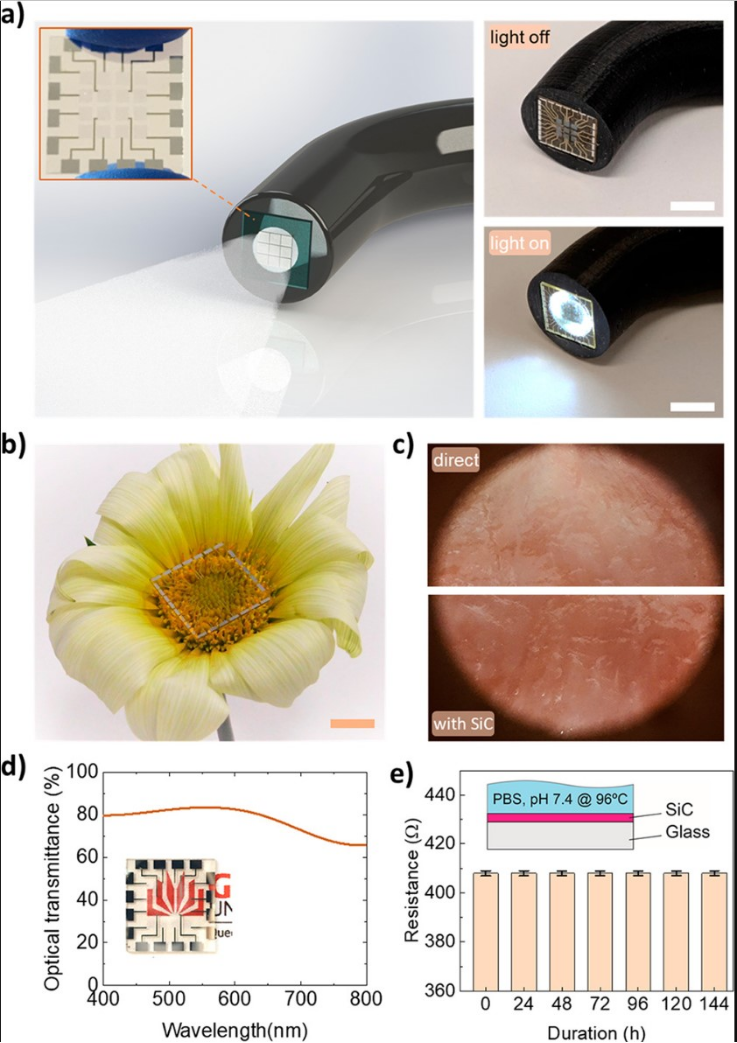

11. ACS Nano:傳感與射頻消融一體化的醫療碳化硅電子器件

組織消融技術是一種利用局部施加的能量來消除靶向腫瘤細胞的技術,常見的有不可逆電穿孔(IRE)和射頻消融(RFA)等。其中,射頻消融技術是消除癌癥細胞,解決組織功能障礙和治療心臟疾病最有效的熱消融技術之一。傳統的RFA和IRE設備包含一個電極探頭,以及粘附在皮膚上的電極,共同構成回路。然而,在使用組織消融技術進行治療時,也會產生不同程度的副作用,包括消融期間的疼痛、出血、器官衰竭、感染、凝血壞死、組織炭化等。這些缺點主要是由于復雜和笨重的消融系統造成的,此外,在使用這類技術時,由于缺乏生物信號而導致無法準確定位,造成健康組織的受損,因此,急需開發能夠精準定位,實時感知的射頻治療技術,實現診療一體化。

近日,美國西北大學的John A. Rogers和澳大利亞格里菲斯大學的Hoang-Phuong Phan等人開發了一種診療一體化設備,通過在手術內窺鏡上安裝特制的碳化硅電子器件,實現生物信號傳感能力和射頻消融能力的結合。

本文要點:

1)該工作制備了一種集成多個生物傳感器的碳化硅生物電子系統,該系統具有較高的透明度,可附著在手術內窺鏡的端部,實現在射頻消融過程中直接觀察組織情況,進行生物傳感,并通過體外實驗模擬量消融過程,具有理想的治療效果。

2)該工作還測試了該生物電子系統的生物相容性,并評估了其體內實際治療效果,研究結果表明,碳化硅電極可通過調整輸入電流來控制肌肉的動作電位,證明了該系統在生物電子系統領域巨大的應用潛力。

Tuan-Khoa Nguyen,et al,Integrated, Transparent Silicon Carbide Electronics and Sensors for Radio Frequency Biomedical Therapy,ACS Nano,2022

DOI:10.1021/acsnano.2c03188

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03188

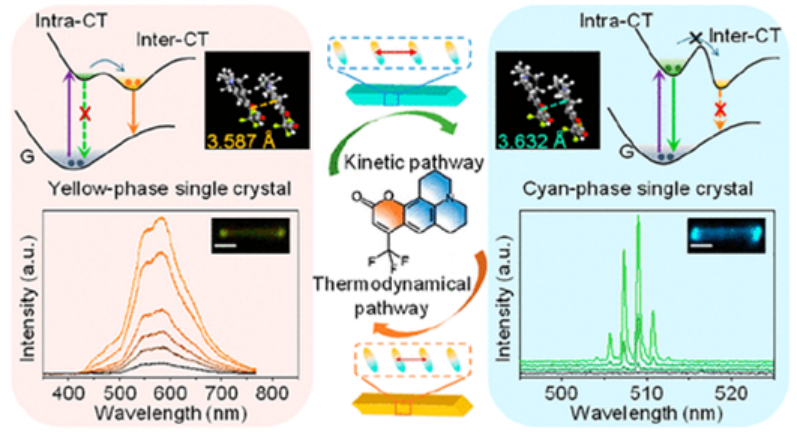

12. ACS Nano:通過改良分子自組裝中的電荷轉移實現單晶染料激光器

龐大的有機染料分子庫為激光器的設計提供了幾乎無限的可能性,但由于分子間猝滅,在實現純染料聚合激光器方面仍面臨巨大挑戰。近日,中科院化學所Yong Sheng Zhao,Chunhuan Zhang等報道了一種動力學控制的分子自組裝策略來合成用于激光的非傳統染料微晶。

本文要點:

1)通過動力學控制分子間相互作用,作者成功地實現了單晶染料激光器。開發了一種溫度控制的分子自組裝策略,以從同一染料分子合成具有不同分子間相互作用的熱力學和動力學微晶產品。

2)與由于分子間電荷轉移介導的準分子形成而不能產生激光的熱力學微晶產品不同,動力學染料微晶具有較大的分子間距離和較弱的分子間相互作用,支持高效的分子內電荷轉移單體發射和低閾值激光。

該工作深入了解了激光染料的分子堆積、分子間相互作用和激發態動力學的調控,為探索具有增強性能和所需功能的單晶有機激光器提供了有價值的指導。

Wanting Dong, et al. Realization of Single-Crystal Dye Lasers by Taming Charge Transfer in Molecular Self-Assemblies. ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c03385

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c03385