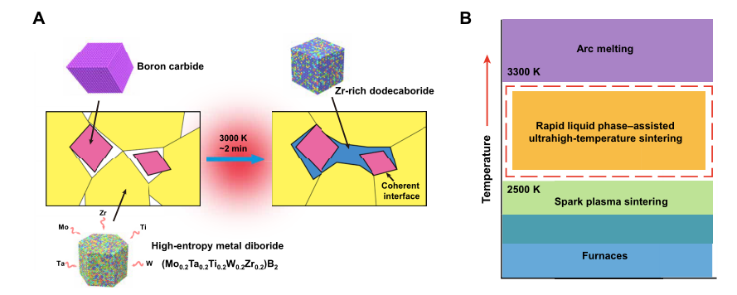

1. Science Advances:高熵陶瓷復合材料的快速液相輔助超高溫燒結

高熵陶瓷及其復合材料具有較高的機械強度和良好的高溫穩定性。然而,較強的共價鍵特性和較低的自擴散系數等特性使其難以燒結,限制了其大規模應用。近日,馬里蘭大學胡良兵教授,加州大學圣地亞哥分校Jian Luo展示了一種用于高溫陶瓷復合材料的快速液相輔助超高溫燒結技術。

本文要點:

1)研究人員以高熵硼化物(HEB)復合材料作為概念驗證,將溫度小心地控制在3000 K,以保持HEB的固態,同時產生少量共晶液體,以實現液態燒結。冷卻后,進一步形成了低熔點的ZrB12晶間相,填補了硬質合金與碳化硼之間的空洞。

2)HRTEM分析表明,碳化硼相與HEB具有良好的共格結構,有利于兩組分之間的界面結合。當壓痕載荷為0.49 N時,復合陶瓷的硬度顯著提高,達到36.4 GPa。當載荷進一步增加到9.8 N時,硬度仍保持在24.4 GPa值,高于不含碳化硼和晶間相的HEB。

3)快速超高溫燒結方法可以成功地克服陶瓷的低擴散系數,促進有效致密化,并能夠燒結涂層或獨立的高溫陶瓷膜,這是傳統的放電等離子燒結或電弧熔煉方法難以實現的。此外,這一策略還為其他超高溫陶瓷復合材料的燒結開辟了新的機會,如碳化物、氮化物和硅化物。

Hua Xie, et al, Rapid liquid phase–assisted ultrahigh-temperature sintering of high-entropy ceramic composites, Sci. Adv. 2022

DOI: 10.1126/sciadv.abn8241

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn8241

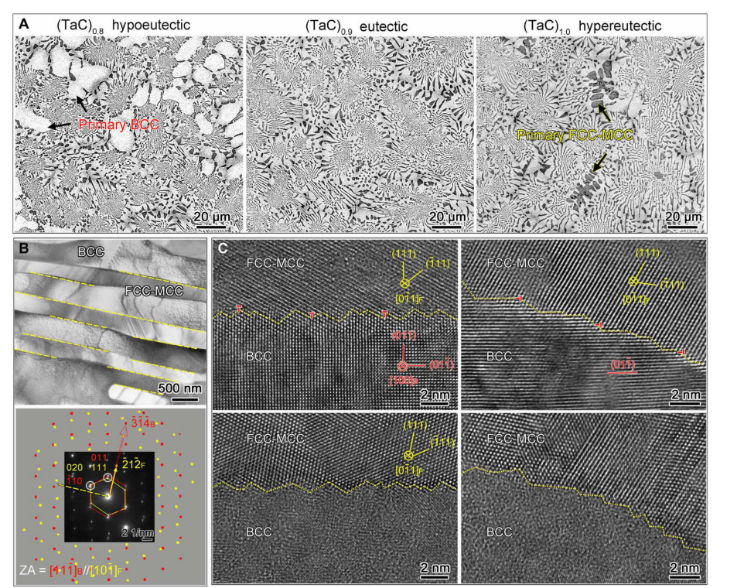

2. Science Advances:含多主元素的金屬碳化物共晶制備的超耐火合金

目前人們正在尋找具有優異高溫強度的材料,用于高超聲速、聚變反應堆和航空航天技術。常規合金和共晶多主元合金(MPEA)由于熔點低和組織不穩定,在高溫下強度不足。近日,湖南大學陳江華教授,Xiandong Xu,武漢理工大學Qiang Shen,約翰霍普金斯大學陳明偉教授,田納西大學聶臺剛教授提出了一種通過在耐火材料MPEA中引入共晶碳化物來實現特殊高溫組織穩定性和強度的策略。

本文要點:

1)結果表明:(1)共晶(TaC)x(x=0.8、0.9和1.0)具有優異的組織穩定性;(2)碳化物相具有優異的高溫強度;(3)固溶強化基體;(4)金屬相室溫塑性良好。因此,所設計的超耐火合金有望在保持室溫塑性的同時,具有超高溫強度和組織穩定性。

2)研究發現,多主元素混合和金屬-碳化物交織界面強烈位錯阻塞的協同強化作用使共晶MPEA不僅具有優異的高溫強度(1473 K時>2 Gpa),而且通過層狀金屬相對微裂紋尖端的鈍化,緩解了室溫脆性。

這一策略為下一代高溫材料的設計提供了一個范例,以繞過共晶合金的低熔點限制和傳統高溫合金中以擴散為主的軟化。

Qinqin Wei, et al, Metal-carbide eutectics with multiprincipal elements make superrefractory alloys, Sci. Adv., 2022

DOI: 10.1126/sciadv.abo2068

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo2068

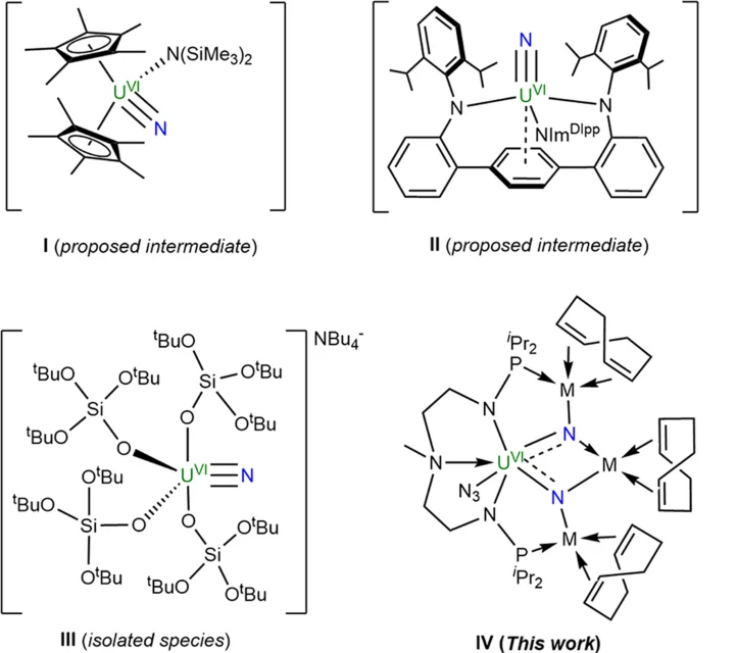

3. Nature Commun.:光化學合成U(VI)氮化物

U的氮化物在N2分子活化、官能團化,以及核燃料起到重要作用,但是目前合成U(VI)氮化物具有非常大的困難。有鑒于此,南京大學朱從青、圖盧茲第三大學Laurent Maron等報道研究一種過渡金屬穩定U(VI)分子的方法,通過疊氮橋連U(VI)-TM(TM=Rh, Ir)前驅分子熱解的方式合成。

本文要點:

1)首次通過控制光照時間的方式分離含有橋連疊氮配體的U(VI)氮化物中間體,說明疊氮橋連的U(IV)-TM前驅分子的光解反應過程是逐步進行的。通過X射線晶體衍射表征發現兩個U(VI)氮穩定三個TM位點。這種通過TM穩定的氮化物中間體物種和U(VI)氮化物產物在環境光條件條件中的固態或THF溶劑中都具有優異的穩定性。

2)DFT計算結果顯示,光解反應對于切斷N-N化學鍵非常重要,而且發現較強的反鍵N-(N2),說明U的f軌道與LUMO軌道之間的激發。

Xin, X., Douair, I., Rajeshkumar, T. et al. Photochemical Synthesis of Transition Metal-Stabilized Uranium(VI) Nitride Complexes. Nat Commun 13, 3809 (2022)

DOI: 10.1038/s41467-022-31582-z

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31582-z

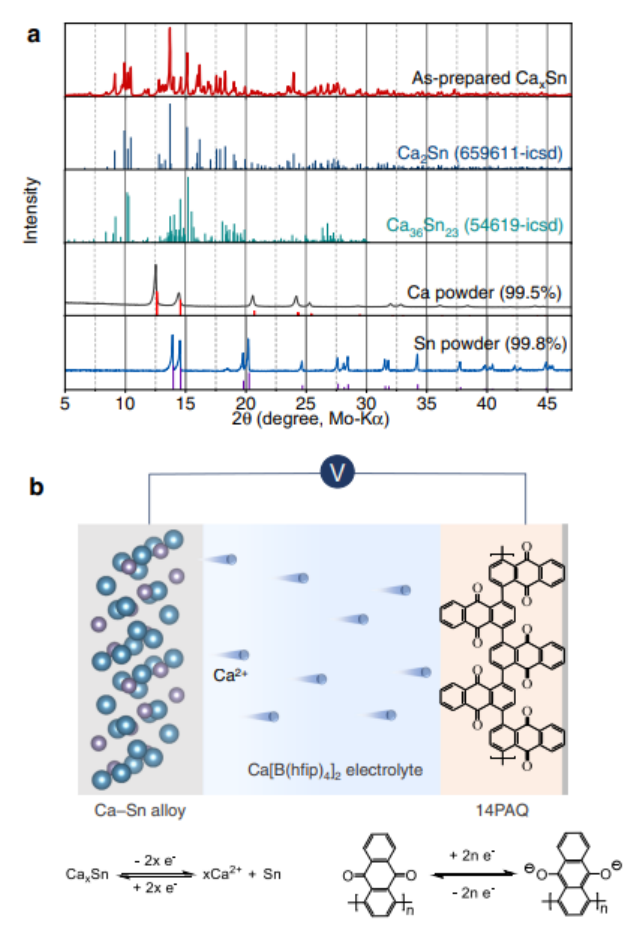

4. Nature Commun.:用于室溫下可充電的非水系鈣離子電池的鈣錫合金負極

由于高理論能量密度、安全性和豐富的自然資源,可充電鈣電池具有可持續儲能解決方案的誘人特征。然而,二價鈣離子和活性鈣金屬與正極材料和非水電解液強烈相互作用,導致電極-電解液界面的電荷轉移勢壘較高,從而降低了電化學性能。基于此,德國烏爾姆亥姆霍茲研究所(HIU)Zhirong Zhao-Karger研制了一種由苯醌類聚合物正極和鈣-錫(Ca-Sn)合金負極與高效的硼酸鹽Ca[B(HFIP)4]2電解液組成的全鈣電池。該全電池樣機的電池電壓約為1.8V,可在260 mA g?1(1 C)的特定電流下至少工作5000次循環。

本文要點:

1)研究人員利用電子顯微鏡和結晶學研究了合金電極在電化學過程中的成分和微結構特征,發現富鈣合金在初期的電脫合金化過程中生成的錫在隨后的合金化過程中轉化為CaSn3,并且這一新相具有可逆鈣化/脫鈣的能力。

2)研究表明,影響鈣電池合金負極可逆性的關鍵因素是微觀結構,而不僅僅是合金成分。此外,可以直接合成微米級的Ca-Sn合金粉末,這是一種很有前途的大規模應用方法。

使用全電池配置而不是傳統的半電池配置可以為發現新的鈣離子電池電極材料提供可行的選擇。此外,未來在定制合金成分和探索高壓正極方面的工作有望獲得能量密度更高的全電池。

Zhao-Karger, Z., Xiu, Y., Li, Z. et al. Calcium-tin alloys as anodes for rechargeable non-aqueous calcium-ion batteries at room temperature. Nat Commun 13, 3849 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-31261-z

https://doi.org/10.1038/s41467-022-31261-z

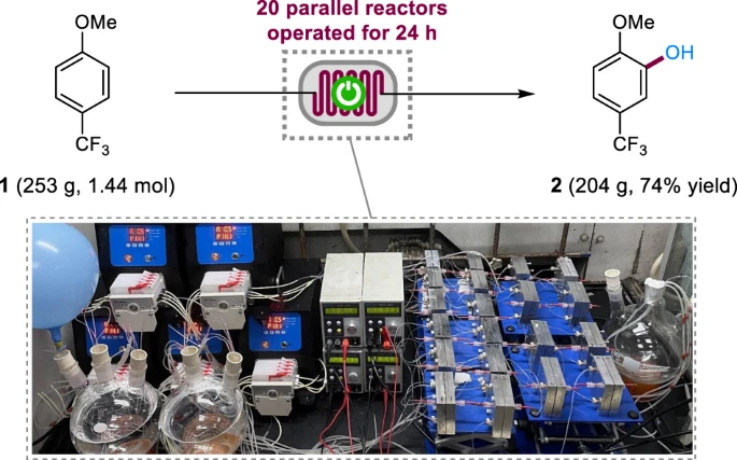

5. Nature Commun.:電催化芳烴C-H鍵羥基化

芳烴C-H鍵的直接羥基化具有非常大的意義,但是C-H鍵進行高效率和選擇性的氧化反應、以及生成的酚產物分子具有非常高的反應活性導致過度氧化,導致芳烴C-H鍵的直接羥基化具有非常高的難度和挑戰。有鑒于此,廈門大學徐海超等報道一種芳烴C-H化學鍵的連續羥基化制備苯酚的方法,實現了廣闊的底物兼容(兼容不同電子結構的芳烴底物)。這種反應方法具有條件溫和、無需催化劑或者化學氧化劑、能夠進行大規模合成的優勢,成功的連續反應合成1 mol產物(204克)。

本文要點:

1)反應情況。以芳烴作為底物,在無隔膜流動相電解槽中進行反應,加入2倍量TFA、2倍量2,6-二甲基吡啶,電化學反應中分別將石墨作為陽極、Pt作為陰極,在MeCN/tBuOMe混合溶劑中反應。

Hao Long, Tian-Sheng Chen, Jinshuai Song, Shaobin Zhu & Hai-Chao Xu, Electrochemical aromatic C–H hydroxylation in continuous flow, Nat Commun 13, 3945 (2022)

DOI: 10.1038/s41467-022-31634-4

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31634-4

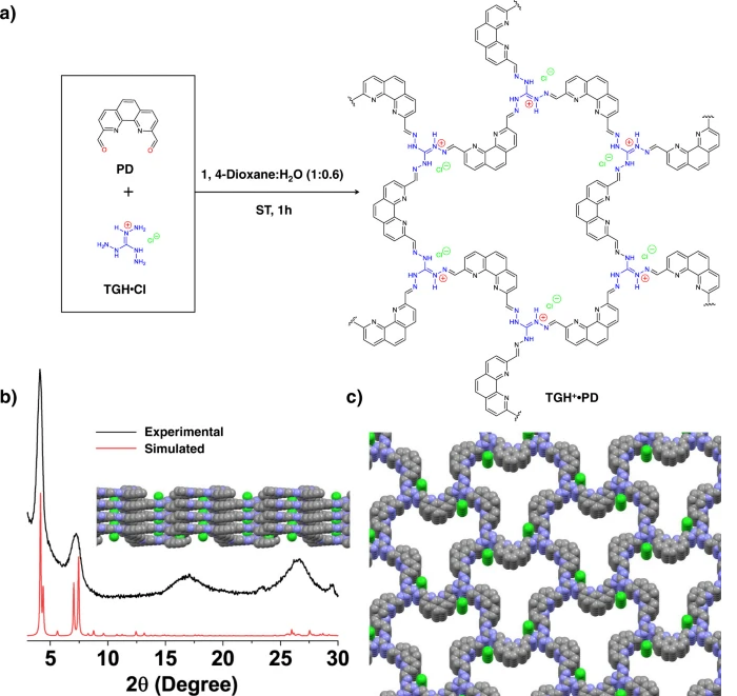

6. Nature Commun.:離子性COF熒光檢測有機胺

離子共價有機框架材料(iCOFs)是一種新型多孔材料,這種材料具有廣泛的應用前景,通過設計合適的熒光位點,客體分子導致iCOFs產生顯著的熒光變化,因此iCOFs可能作為一種具有性能優異的熒光傳感材料。有鑒于此,紐約大學阿布扎比分校Ali Trabolsi等報道發展了一種iCOFs熒光傳感器,這種iCOFs材料由胍和鄰二氮菲組成(TGH+·PD),可以檢測氨或者一級脂肪胺。

本文要點:

1)由于抑制分子內的電荷轉移,TGH+·PD對一級有機胺具有優異的熒光增強功能,因此實現了超低的NH3檢測限(1.2x10-7 M)。由于iCOFs結構存在胍組分,因此實現了較好的水溶性,通過胍結構脫質子導致阻礙分子內的電荷轉移,并且實現了增強的熒光強度。

2)iCOFs結構存在規則孔臂,因此能夠對不同待測分子產生選擇性檢測,iCOFs在通過監控肉類制品由于不合適的存儲條件導致釋放生物性有機胺蒸汽。

Das, G., Garai, B., Prakasam, T. et al. Fluorescence turn on amine detection in a cationic covalent organic framework. Nat Commun 13, 3904 (2022)

DOI: 10.1038/s41467-022-31393-2

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31393-2

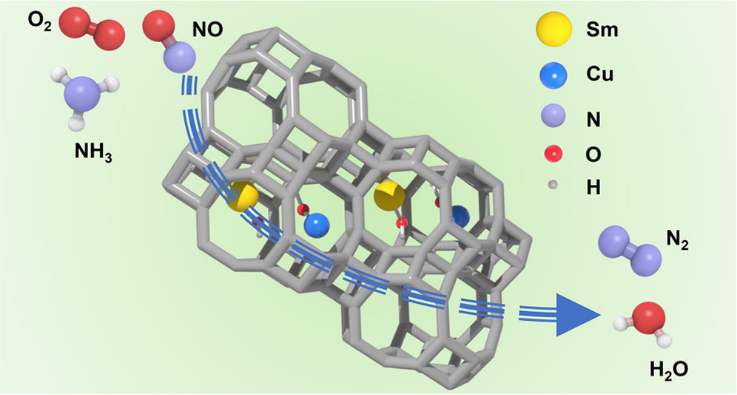

7. JACS:揭示二次離子促進的用于選擇性催化還原NOx的Cu-SSZ13分子篩的催化性能

在Cu2+交換的SSZ-13分子篩中引入二次金屬離子可以提高其對氨選擇性催化還原NOx的催化性能,但目前,人們尚無法在分子水平揭示其本質作用。近日,吉林大學于吉紅院士,Yi Li,天津工業大學Donghai Mei通過Sm離子和Cu離子的離子交換,制備了一系列具有優良的NH3-SCR性能的Cu-Sm-SSZ-13分子篩。

本文要點:

1)經水熱老化后,Cu-Sm-SSZ-13的NO轉化率比傳統的Cu-Sm-SSZ-13(175?250 °C)高近10%,表現出較高的低溫活性。

2)研究人員利用X射線衍射法、Rietveld精修和像差校正掃描電子顯微鏡發現,Sm離子占據了SSZ-13分子篩的六元環(6MRs)。程序升溫氫還原表明,6MRs的Sm離子可以促進8MRs的[ZCu2+(OH)]+離子的形成。

3)X射線光電子能譜和密度泛函理論(DFT)計算表明,Sm3+向[ZCu2+(OH)]+離子之間存在電子轉移,通過降低中間體(NH4NO2和H2NNO)的生成活化能,促進了[ZCu2+(OH)]+離子的活性。同時,Sm3+與[ZCu2+(OH)]+之間的靜電相互作用使[ZCu2+(OH)]+離子轉化為非活性CuOx物種的反應能壘較高,從而提高了[ZCu2+(OH)]+離子的穩定性。

4)采用實驗和理論計算相結合的方法,進一步研究了Sm和Cu離子交換順序對SSZ-13分子篩性能的影響。

本工作從機理上揭示了二次離子對Cu活性中心分布、活性和穩定性的調控作用,為設計高性能的NH3-SCR催化劑提供了依據。

Mengyang Chen, et al, Unveiling Secondary-Ion-Promoted Catalytic Properties of Cu-SSZ-13 Zeolites for Selective Catalytic Reduction of NOx, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c03877

https://doi.org/10.1021/jacs.2c03877

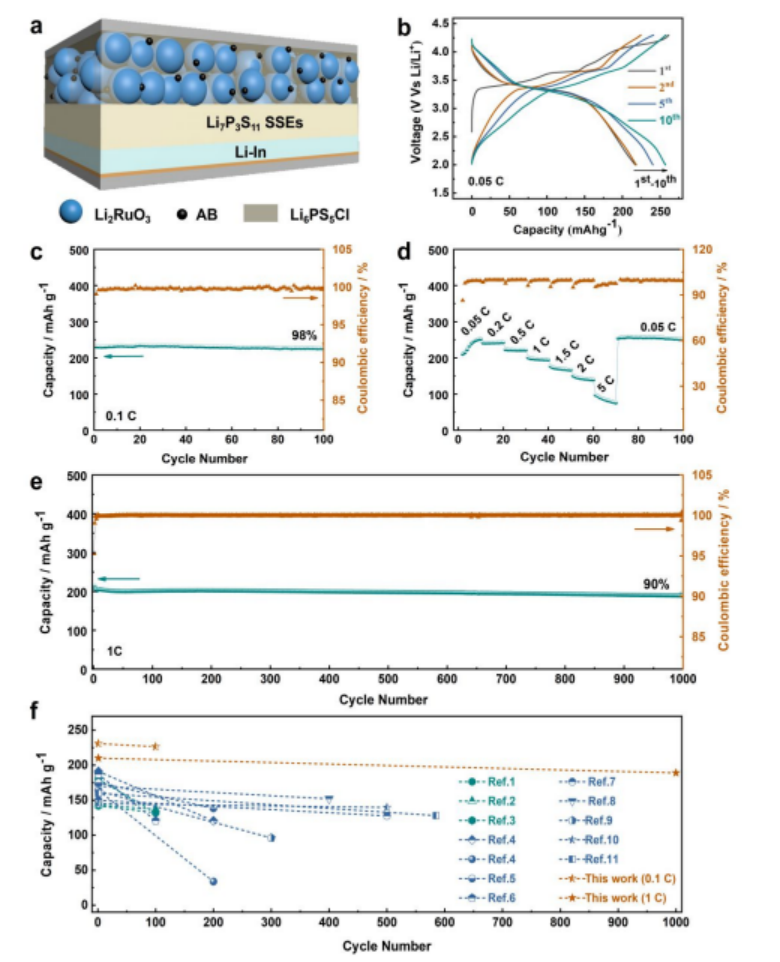

8. EES:硫化物基全固態鋰電池中的高可逆Li2RuO3正極

高容量富鋰正極材料在鋰離子電池中的實際應用在很大程度上受到與電解質的嚴重副反應的限制。近日,廈門大學楊勇教授,龔正良教授報道了一種高度穩定的富鋰Li2RuO3正極,其通過在與全固態鋰電池(ASSLBs)中的硫化物固體電解質如Li6PS5Cl的界面處形成鈍化固體電解質界面相,有效地抑制了通常在液體電解質中觀察到的嚴重寄生界面反應和快速增加的界面阻抗。

本文要點:

1)Li2RuO3/硫化物電解質界面的異常高的界面穩定性使得Li2RuO3在0.05 C速率下具有257 mAh g-1的高可逆容量,并且具有前所未有的循環穩定性,在1 C倍率下循環1000次后容量保持率為90%。

2)研究人員通過全面的實驗表征和第一性原理計算揭示了在Li2RuO3正極和Li6PS5Cl之間的界面處形成的電絕緣界面反應產物促進了穩定和鈍化界面的形成,并阻止了連續的副反應。重要的是,在ASSLBs中,Li2RuO3的可逆氧氧化還原活性即使在600次循環后也能很好地保持,因此富Li材料的常見電壓衰減也顯著減少。

這些新發現證明了界面設計對于實現富鋰正極材料長時間循環穩定性的關鍵作用。

Yuqi Wu, et al, Highly reversible Li2RuO3 cathodes in sulfide-based all solid-state lithium batteries, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE01067D

https://doi.org/10.1039/D2EE01067D

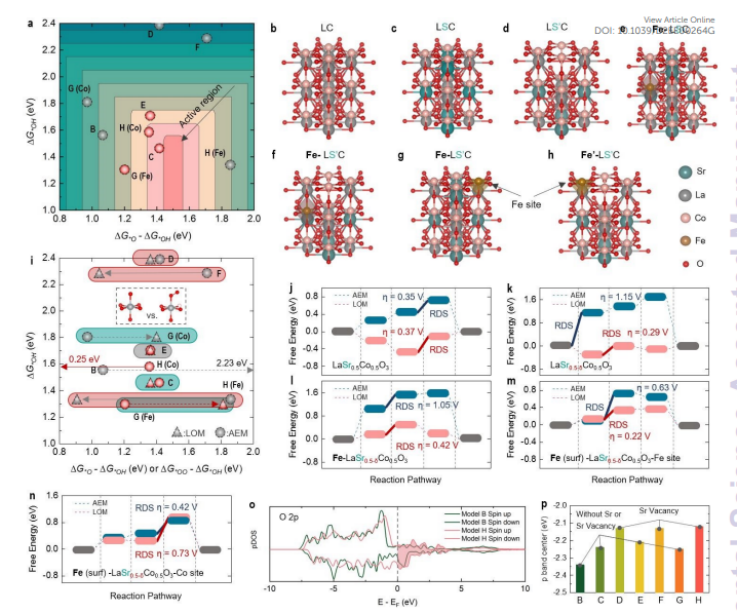

9. EES:鈣鈦礦表面Fe位點和Sr空位在晶格氧氧化高效析氧反應中的關鍵作用

鈣鈦礦催化劑上晶格氧氧化(LOER)參與的析氧反應因其反應能壘低而引起了人們的極大興趣。然而,由于鈣鈦礦表面結構在催化過程中是動態的,LOER的活性中心和影響因素尚不清楚,這嚴重限制了高效鈣鈦礦催化劑的開發。近日,四川大學李高仁教授,內蒙古大學Jiangwei Zhang采用柔性刻蝕的方法,設計并制備了具有表面Fe位點和Sr空位的La/Sr系高效鈣鈦礦催化劑,建立了LOER與動態表面結構之間的關系。

本文要點:

1)理論計算和原位X射線吸收近邊結構(XANES)和原位拉曼光譜等先進的原位表征表明,表面Fe位點是LOER的催化中心,而Sr空位可以通過上移氧2p能級來促進LOER。

2)此外,飛行時間二次離子質譜儀(TOF-SIMS)和差示電化學質譜(DEM)表明,在18O同位素標記實驗中,鈣鈦礦表面的LOER是通過吸附的16OH轉化為Co-18O-16O而通過晶格氧的動態變化實現的。

3)合成的La/Sr基鈣鈦礦型催化劑表現出較好的OER催化性能,高于RuO2/C催化劑。因此,這項研究不僅論證了表面Fe摻雜和Sr的動態溶解對高效LOER的關鍵作用,而且為設計高性能的鈣鈦礦型催化劑奠定了基礎。

Jia-Wei Zhao, et al, Key Roles of Surface Fe Sites and Sr Vacancies in Perovskite for Efficient Oxygen Evolution Reaction Participated by Lattice Oxygen Oxidation, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE00264G

https://doi.org/10.1039/D2EE00264G

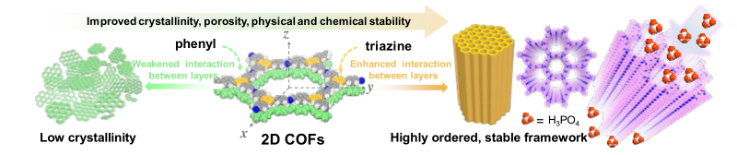

10. Angew:調節2D共價有機骨架的層間相互作用為無水質子傳輸提供了超穩定平臺

開發高效、穩定的無水質子導電材料是至關重要的,但也具有挑戰性。共價有機骨架(COFs)因其可預先設計的結構和量身定制的功能而成為離子和分子傳導的良好平臺。然而,由于層間相互作用較弱和鍵的內在可逆性導致了它們較差的化學穩定性。近日,華南理工大學Li Du開發了一種調控層間相互作用的策略,以構建一個使用三嗪單元的無水質子傳導平臺。

本文要點:

1)在具有C3對稱性的醛和氨基單體的中心引入剛性和平面三嗪單元來取代中心苯基結構。與非三嗪母體COF相比,三嗪中心COF具有緊密的堆積結構,具有更高的結晶度、孔隙率和物理和化學穩定性。H3PO4網絡占據的超穩和長程有序骨架是一種強健的質子導體,可以在高溫下高效和持久地傳輸質子。

2)在160℃下,摻雜H3PO4的COF的質子電導率約為相同摻雜量的非三嗪COF的10倍。進一步,研究人員得到了一種無水質子輸運的COF,在160 ℃下100 h的電導率幾乎不變,達到1.27×10-2 S cm-1,同時表現出極高的穩定性。

3)通過理論計算和實驗相結合的方法,研究人員進一步研究了三嗪單元在質子傳輸中的作用機理。實驗結果表明,不可逆三氮雜環結構與H3PO4網絡有很強的相互作用,從而降低了可逆C=N鍵斷裂和質子泄漏的可能性。納米通道中排列良好的N原子促進了致密的H3PO4網絡和超快質子流的形成,從而導致了高效的質子傳導。

Guoxing Jiang, et al, Tuning the Interlayer Interactions of 2D Covalent Organic Frameworks Enables an Ultrastable Platform for Anhydrous Proton Transport, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202208086

https://doi.org/10.1002/anie.202208086

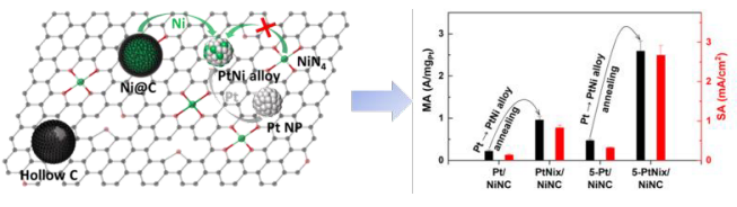

11. Angew:原位跟蹤低Pt NiNC負載的納米PtNi氧還原反應電催化劑的原子合金化過程

氫燃料聚合物電解質膜燃料電池(PEMFC)通過氫的電化學氧化發電,是新興的綠色和可持續技術解決方案的重要組成部分,以應對迫在眉睫的全球能源危機。然而,PEMFC陰極上的動力學緩慢的氧還原反應(ORR)仍限制著PEMFC的整體性能,導致巨大的動力學過電位,并且仍然需要在陰極催化層中不可接受的高Pt負載量。

近日,柏林工業大學Peter Strasser,Quanchen Feng報道和分析了一種低Pt 鉑-鎳(Pt-Ni)合金納米顆粒(NP)陰極電催化劑的合成策略,用于分子氧催化電還原為水。

本文要點:

1)催化劑合成過程包括鎳有機聚合物的熱解和浸出,隨后的Pt NP的沉積,熱合金化,得到了單一Ni原子位點(NiNC)負載的PtNi合金NPs,而Pt的質量分數僅為3-5 wt%。

2)盡管鉑負載量較低,但與傳統的20-30wt%基準PtNi催化劑相比,該催化劑表現出更好的Pt質量活性。

3)利用原位顯微技術,研究人員直接在原子尺度上跟蹤和揭示了PtNi合金形成過程的關鍵階段。令人驚訝的是,研究發現,在合金形成過程中,作為Ni源的是碳包裹的金屬Ni@C結構,而不是NiNx位點。

這項研究材料提供了一條進一步降低氫燃料電池陰極中總Pt含量的途徑。

Quanchen Feng, et al, Low-Pt NiNC-Supported PtNi Nanoalloy Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts—in situ Tracking of the Atomic Alloying Process, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202203728

https://doi.org/10.1002/anie.202203728

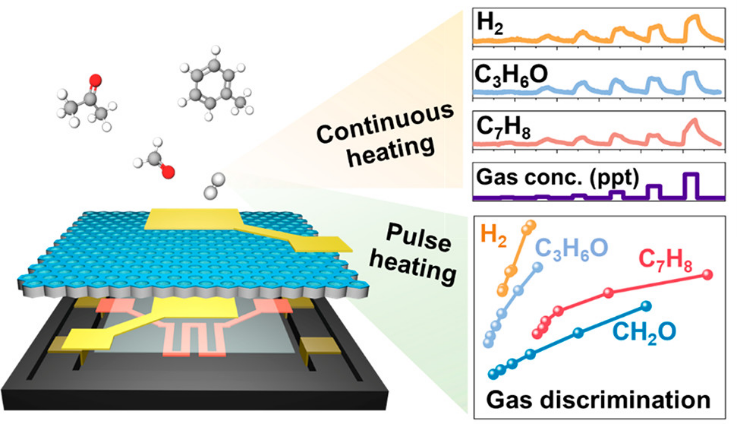

12. ACS Nano:微加熱器集成納米管陣列氣體傳感器的萬億分之一級氣體檢測和基于單傳感器的氣體識別

為了化學安全和人類健康保護,對威脅健康的氣體進行實時監測需要使用適當的氣體傳感器來檢測和識別痕量氣體。在許多應用中,通常使用光學氣體傳感器和電化學氣體傳感器的昂貴、笨重和耗電的設備用于此目的。目前,由于選擇性問題,使用單個小型低功耗半導體氣體傳感器來實現這一目標幾乎是不可能的。

近日,香港科技大學范智勇教授開發了一種雙模微加熱器集成納米管陣列氣體傳感器(MINA傳感器),該傳感器可以在CH模式下檢測到低至ppt級的多種氣體,并在PH模式下對氣體進行識別。

本文要點:

1)在具有上下電極結構的納米孔陽極氧化鋁(AAO)模板上構建了MINA傳感器,使分子可及的比表面積大大增加。同時,采用原子層沉積(ALD)法制備了SnO2超薄保形薄膜和Pd納米顆粒(NPs)作為敏感材料層。

2)當工作在CH模式下時,MINA傳感器可以檢測氫、丙酮、甲苯和甲醛,其測量靈敏度分別為40 ppt、40 ppt、40 ppt和4 ppb,相應的理論LODs分別為6.96 ppt、11.88 ppt、16.52 ppt和70.06 ppt。

3)在PH模式下,由于氣體擴散和表面反應活化能的變化,MINA傳感器對不同氣體表現出有趣的瞬態響應。通過從每個脈沖中提取電導和斜率特征來區分氫氣、丙酮、甲苯和甲醛氣體。此外,脈沖加熱模式比傳統的連續加熱模式節能66.7%。

所開發的單個MINA傳感器的ppt級氣體檢測和脈沖加熱使氣體識別具有潛在的高性能、低功耗和微型智能氣體傳感器,用于傳感器網絡和移動/可穿戴電子應用。

Wenying Tang, et al, Microheater Integrated Nanotube Array Gas Sensor for Parts-Per-Trillion Level Gas Detection and Single Sensor-Based Gas Discrimination, ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c03372

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03372