1. Nature Commun.: A位陽離子對溴化鉛鈣鈦礦導帶的影響

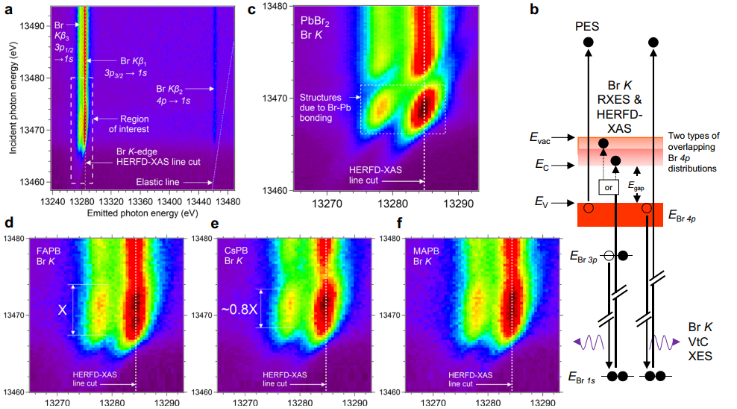

熱載流子太陽能電池有望超過Shockley-Queisser極限。緩慢的熱載流子冷卻是鹵化鉛鈣鈦礦最有趣的特性之一,并將此類材料與太陽能電池中其他競爭材料區分開來。烏普薩拉大學Gabriel J. Man和Sergei M. Butorin等人使用高分辨率 X 射線光譜和密度泛函理論的元素選擇性來揭示導帶狀態中先前隱藏的特征,即 σ-π 能量分裂。

本文要點:

1)研究人員發現σ-π 能量分裂受到電子耦合強度的強烈影響A-陽離子和溴化鉛亞晶格之間。

2)該發現為通常討論的極化子屏蔽和熱聲子瓶頸載流子冷卻機制提供了一種替代機制。

3)該工作強調了A-陽離子的光電作用,提供了A-陽離子在晶體和電子結構中的影響的全面視圖,并概述了一種廣泛適用的光譜方法,用于評估 A-陽離子的化學變化對鈣鈦礦電子的影響結構體。

Man, G.J., Kamal, C., Kalinko, A. et al. A-site cation influence on the conduction band of lead bromide perovskites. Nat. Commun. 13, 3839 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-31416-y

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31416-y

2. Nature Commun:Au納米粒子中間帶隙光催化H2O還原CO2

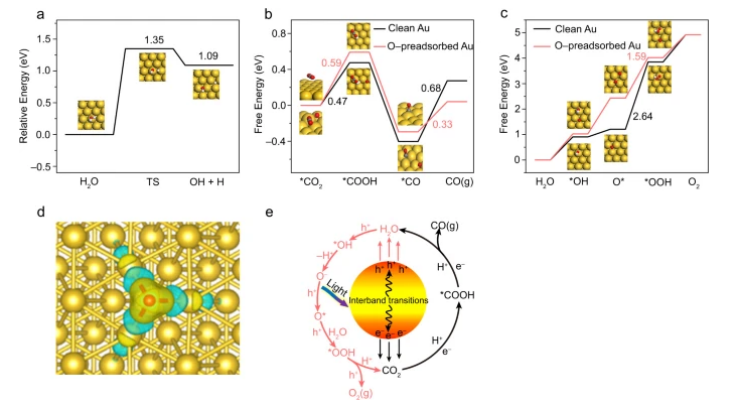

在金屬光催化劑表面上CO2的H2O光催化還原以及深入原子尺度理解光催化反應機理具有非常大的挑戰。有鑒于此,中科院長春應用化學研究所Ying Wang、陜西科技大學李英宣等報道通過量子點Au納米粒子光催化劑的中間帶隙進行光催化,在H2O的幫助條件將CO2還原為CO。

本文要點:

1)使用低強度420 nm光催化,Au光催化劑的CO產率達到4.73 mmol g-1 h-1,選擇性達到100 %,反應速率比相同反應條件中使用H2作為還原劑的反應速率提高2.5倍。

2)通過理論和實驗研究,發現H2O分解產生表面Au-O物種,從而顯著改善光催化反應性能,而且能夠同時優化決速步驟CO2還原反應、H2O氧化反應,降低*CO脫附能壘和*OOH形成能壘,促進生成CO和O2。

這項研究有助于深入理解金屬光催化劑的催化活性位點機理促進高性能CO2還原反應。

Shangguan, W., Liu, Q., Wang, Y. et al. Molecular-level insight into photocatalytic CO2 reduction with H2O over Au nanoparticles by interband transitions. Nat Commun 13, 3894 (2022)

DOI: 10.1038/s41467-022-31474-2

https://www.nature.com/articles/s41467-022-31474-2

3. JACS:調節鋰鹽以抑制電催化劑上的表面凝膠化助力高能量密度鋰-硫電池

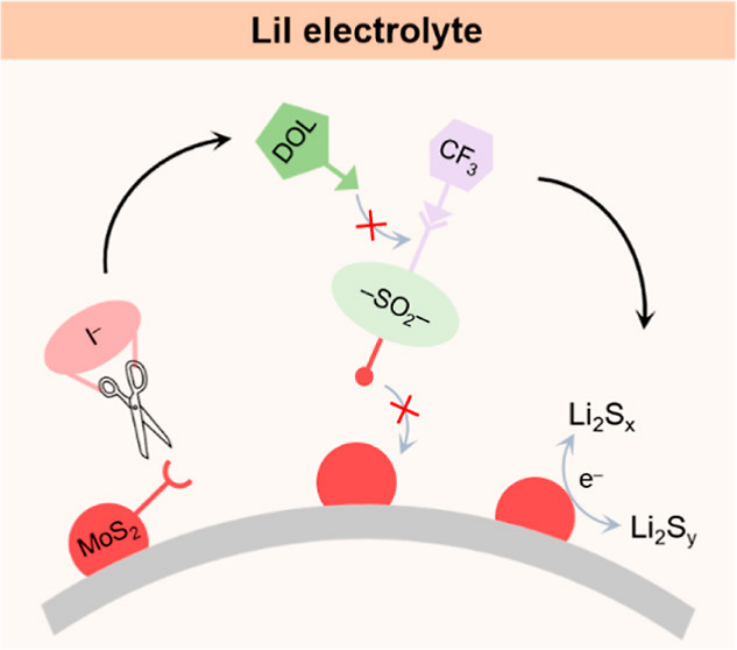

鋰-硫(Li-S)電池作為高能量密度儲能器件具有巨大的潛力。電催化劑被廣泛用于加速陰極硫氧化還原動力學。這其中,電催化劑、溶劑和鋰鹽之間的相互作用極大地決定了Li-S電池的實際性能。近日,清華大學張強教授,北京理工大學李博權首次確定了在工作的Li?S電池中,LiTFSI加劇了MoS2電催化劑上的表面凝膠化。

本文要點:

1)具體來說,LiTFSI中的CF3SO2?基團與MoS2電催化劑上的Lewis酸性中心相互作用,并在親核取代反應后產生一個缺電子中心。具有較強Lewis酸性的缺電子中心引發DOL溶劑的陽離子開環聚合,并產生令人討厭的表面凝膠層,導致MoS2電催化劑的電催化活性降低。

2)為了從源頭上解決上述問題,在Li?S電池中引入了Lewis劉易斯堿性鹽—碘化鋰(LiI),以阻止LiTFSI和MoS2之間的相互作用,避免產生缺電子位,并抑制隨后的表面凝膠化。

3)實驗結果顯示,添加LiI添加劑和MoS2電催化劑的Li?S電池表現出高達4.0 C的倍率響應,提高的放電容量(7.1mgS cm?2正極下達到了1380 mA h gS?1),以及在實際2.5 ah水平的軟包電池中超高的實際能量密度416 W h kg?1。

這項工作為提高Li?S電池實際工作中的電催化活性提供了有效的鋰鹽,并加深了對儲能系統中電催化劑、溶劑和鹽之間相互作用的基本認識。

Xi-Yao Li, et al, Regulating Lithium Salt to Inhibit Surface Gelation on an Electrocatalyst for High-Energy-Density Lithium?Sulfur Batteries, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c04176

https://doi.org/10.1021/jacs.2c04176

4. EES:化學碘氣相沉積法實現用于全固態鋰-硫電池鋰金屬負極的兼容

人工固體電解質中間層(SEI)被廣泛用于改善Li/固態電解質(SSE)界面的化學界面穩定性。然而,SEI的嚴重機械失效,即由不均勻Li沉積引起的Li枝晶穿透和由無限Li體積變化引起的彎曲斷裂,仍然嚴重影響Li/SSE界面。近日,南京大學周豪慎教授,Ping He通過CIVD方法,在Li金屬上引入了Li基界面工程,作為Li和LGPS之間的SEI。

本文要點:

1)所制備的LiI層具有獨特的納米結構和優異的物理/化學性能。首先,原位生成的LiI層對Li金屬和LGPS電解質是化學惰性的。第二,它顯示出獨特的、細長的米狀LiI晶體交織結構,該結構被證明提供高機械強度和優異的韌性。第三,所制備的LiI層具有可忽略的電子導電性和良好的離子導電性,這有助于鋰離子與LGPS電解質的快速交換。這些特征使其能夠充當LGPS和Li之間的橋梁,從而促進鋰離子在Li/LGPS界面的有效傳輸。

2)通過對Li對稱電池的電化學性能及相應的形貌、電阻、化學變化的綜合研究,發現具有交織結構的LiI SEI膜能有效防止固體電解質的鋰枝晶穿透和機械開裂失效,并提高電解質的化學穩定性。

3)受益于這種基于LiI的界面工程,Li/LiI/LGPS/LiI/Li對稱電池在0.15 mA cm-2下穩定工作超過800 h,并具有2.3 mA cm-2的高CCD值。進一步,研究人員制備了具有設計的LiI層的全固態LSB,發現其在0.1 C下顯示出1400 mAh g-1的高容量,并且在室溫下150次循環后顯示出80.6%的高容量保持率。即使在1.35 mAh cm-1的高面積容量和90 ℃的高溫等惡劣條件下,全固態電池仍表現出1500 mAh g-1的高容量和超過100次循環的優異穩定性,展示了其在各種應用場景中的巨大潛力。

這種簡單有效的制備納米結構人工SEI層的方法具有良好的普適性,對設計高性能全固態鋰金屬電池具有指導意義。

Chun Duan, et al, Realizing compatibility of Li metal anode in all-solid-state Li-S battery by chemical iodine–vapor deposition Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE01358D

https://doi.org/10.1039/D2EE01358D

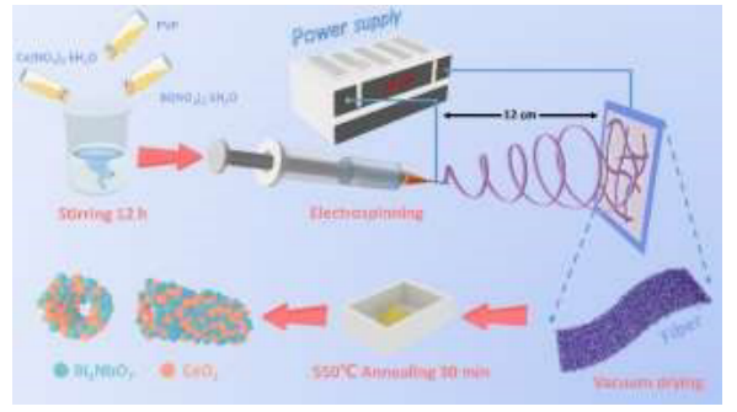

5. EES:稀土氧化物誘導形成可促進CO2轉化為甲酸鹽的界面效應

電催化二氧化碳(CO2)還原反應(CO2RR)的選擇性已經引起了極大的關注,但仍然面臨著巨大的挑戰。構建界面成為有效調節電活性和選擇性的先進策略。近日,南開大學杜亞平教授,香港理工大學黃勃龍教授構建了一種由CeO2和Bi3NbO7組成的新型電催化復合CO2RR催化劑。

本文要點:

1)復合CO2RR催化劑對甲酸的單程選擇性達到85%,并表現出長期穩定性。研究發現,CeO2作為引發劑起著至關重要的作用,CeO2的引入降低了材料的結晶度,顯著改變了電子相互作用和配位環境,激活了Bi3NbO7的CO2RR活性中心,大大提高了HCOOH的產率。

2)DFT計算表明,CeO2/Bi3NbO7界面的存在激活了表面電活性。由于Ce-4f軌道的引入,電子轉移的能壘顯著降低,導致電活性的提高和反應趨向于形成HCOOH。

這一工作將為稀土氧化物的拓展應用和高效CO2還原電催化劑的設計提供新的策略。

Lianpeng Song, et al, Interfacial Effect induced by Rare Earth Oxide in Boosting Conversion of CO2 to Formate, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE01710E

https://doi.org/10.1039/D2EE01710E

6. Angew:利用基因編碼的熒光生物傳感器監測線粒體GTP-GDP比例的動態變化

三磷酸鳥苷(GTP)和二磷酸鳥苷(GDP)的相互轉化是多種生物細胞活動所不可或缺的重要組成部分。然而,迄今為止,還沒有分析方法可以直接檢測細胞內GTP與GDP的比例。北京大學王晶研究員開發了一種基因編碼的熒光生物傳感器GRISerHR,并將其用于監測代謝擾動下多種細胞和細胞器中的GTP:GDP比例。

本文要點:

1)實驗利用該傳感器分析了由兩種三羧酸(TCA)循環酶(琥珀酰輔酶a合成酶;SCS-ATP和SCS-GTP)和磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)循環酶(PEPCK-M)的基因調控所導致的線粒體GTP:GDP比率差異。

2)實驗結果表明,GRISerHR傳感器能夠實現對活細胞內源性GTP:GDP比例動態變化的時空精確檢測,有助于進一步研究鳥苷核苷酸在生物能量代謝過程中的貢獻。

Meiqi Zhang. et al. Monitoring the Dynamic Regulation of the Mitochondrial GTP-toGDP Ratio with a Genetically Encoded Fluorescent Biosensor. Angewandte Chemie International Edition. 2022

DOI: 10.1002/anie.202201266

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202201266

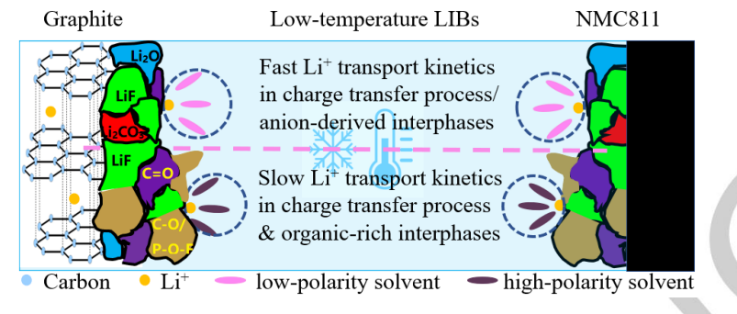

7. Angew:低極性溶劑電解液促進低溫下NMC811||石墨鋰離子電池的鋰離子傳輸

LiNixCoyMnzO2(x+y+z=1)||石墨鋰離子電池(LIB)化學具有廣闊的應用前景。然而,由于Li+在體電解液和電解液/電極界面中傳輸時遇到的電阻增加會導致容量損失和電池失效,其具有較差的低溫(≤-20 °C)性能。盡管人們已經進行了諸多研究,但仍然沒有有效的方法來降低影響低溫鋰離子電池性能的電荷轉移電阻(Rct)。近日,馬里蘭大學王春生教授,羅德島大學Brett Lucht,陸軍研究實驗室許康,布魯克海文國家實驗室Xiao-Qing Yang引入了一種低極性溶劑電解質(LPSEs),以增強鋰離子在低溫下在EEI內和跨EEI之間的遷移動力學。

本文要點:

1)研究人員展示了2.0 M LiFSI-EMC/TTE示例性電解液,該電解液使NMC811||Gr電池能夠在從-40到50 °C的較寬溫度范圍內工作,在25 °C時提供113 mAhg-1的高容量(整個電池為117 mAhg-1),并在-20 °C下以1/3C的電流密度保持81%的室溫容量,而不鍍鋰。

2)通過FTIR、分子模擬、EIS、XPS等手段對電極的溶劑化結構、分子相互作用、電極電阻和化學成分等進行分析,認為電極低溫性能的提高歸因于電極上Li+遷移和電荷轉移過程中的電阻和活化能的同時降低,這是由于降低了去溶能和在兩個電極上形成了薄的富無機中間相。這些性質還與Li+和溶劑的離子-偶極相互作用的減弱以及電解質中內在和/或外在的部分解離的CIPs和AGGs結構域在分子水平上有關。

研究人員提出并論證了電解質工程策略,揭示了分子間相互作用與Li+傳輸動力學之間的關系,并為在保持所有其他實用性質的同時擴大LIBs的使用溫度范圍提供了一種新的途徑。

Bo Nan, et al, Enhancing Li+ Transport in NMC811||Graphite Lithium-Ion Batteries at Low temperatures by Using Low-Polarity-Solvent Electrolytes, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202205967

https://doi.org/10.1002/anie.202205967

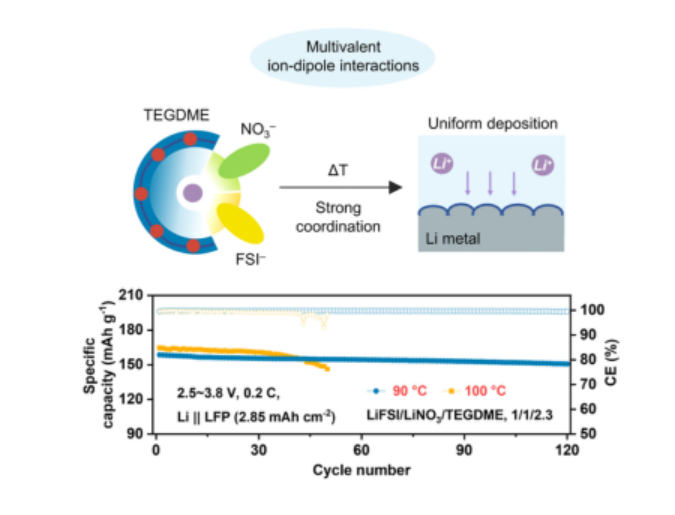

8. Angew:多重離子-偶極強相互作用實現穩定的高溫鋰金屬電池

開發能夠在高溫下穩定工作的金屬鋰電池(LMB)具有重要意義。由于電解液在高溫下的熱穩定性,傳統的鋰離子電池只能在60℃下穩定工作。近日,清華大學Chao Wang開發了一種策略,通過設計一種使用多個離子-偶極相互作用的熱穩定溶劑化結構來應對這一挑戰。

本文要點:

1)通過密度泛函理論(DFT)計算,研究人員發現了一種高度穩定的溶劑化結構,它可以在100 ℃下工作,不需要任何添加劑。

2)新的溶劑化結構可以在25 °C到100 °C的溫度范圍內保持高安全性和循環穩定性。特別是在90 °C下,鋰離子電池可循環120次以上,容量保持率達95%。即使在100 °C下,電池仍可穩定循環50次。而使用傳統碳酸鹽電解液的電池在60 °C的20次循環內失效。

3)在高溫下,由于溶劑化Li+解溶能壘較低,弱相互作用的溶劑化結構在Li+解溶過程中容易無序,導致大量鋰枝晶,死鋰生成和副反應增加。相反,具有較強離子-偶極相互作用的溶劑化結構可以在高溫下保持穩定。較高的Li+解溶能壘促進了Li+以更均勻的形式沉積,提高了電池的循環穩定性。

這項工作為電解液的設計提供了新的思路,并為高溫LMBs的發展做出了貢獻。

Tao chen, et al, Stable High-Temperature Lithium Metal Batteries Enabled by Strong Multiple Ion-Dipole Interactions Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202207645

https://doi.org/10.1002/anie.202207645

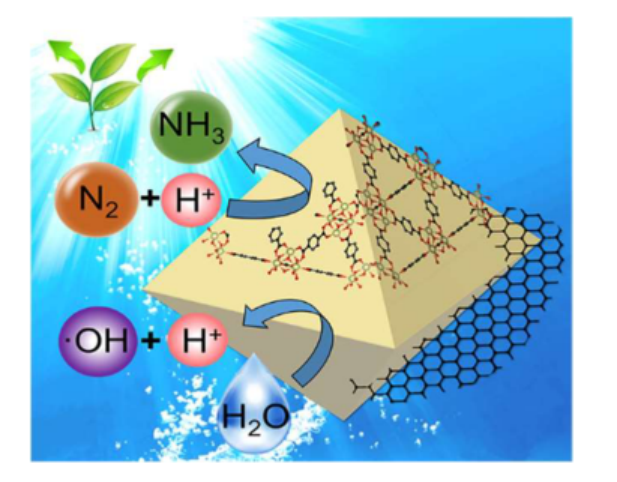

9. Angew:一種可控活化的Ce-UiO-66金屬有機骨架嵌入型光催化劑助力太陽能氨肥生產

目前,氮肥養活了全球一半的人口,但它們的使用受到能源消耗和交通運輸的限制。因此,研究用于太陽能制氮肥的光催化劑具有重要意義。近日,揚州大學龐歡教授首次報道了一種在太陽光照射下具有較高光催化固氮性和穩定性的Ce基UiO-66(GSCe)光催化劑。

本文要點:

1)GSCeact在365 nm光照下的AQE為9.25%,在作物栽培中作為一種日光氮肥表現良好。

2)結構表征和理論計算表明,在水中紫外光照射下,Ce-UiO-66的苯-碳鍵斷裂并形成有效的固氮活性中心,從而活化了Ce-UiO-66催化劑。然而,失控的活化(苯-碳鍵斷裂)會導致Ce-UiO-66基催化劑崩潰。在此基礎上,采用石墨烯包埋的方法來控制活性,改善光生電子的分離和轉移,從而顯示出較高的穩定性和光催化性能。

3)GSCe作為日光氮肥在水稻育苗中也表現出了良好的性能。因此,本研究建立了石墨烯包埋在光催化劑中的策略,以控制和利用MOF材料中的鍵斷裂,為固氮光催化劑中太陽能氮肥的利用奠定了基礎。

Sixiao Liu, et al, A Ce–UiO-66 Metal–Organic Framework-based Graphene-embedded Photocatalyst with Controllable Activation for Solar Ammonia Fertilizer Production, Angew. Chem. Int. Ed. 2022

DOI: 10.1002/anie.202207026

https://doi.org/10.1002/anie.202207026

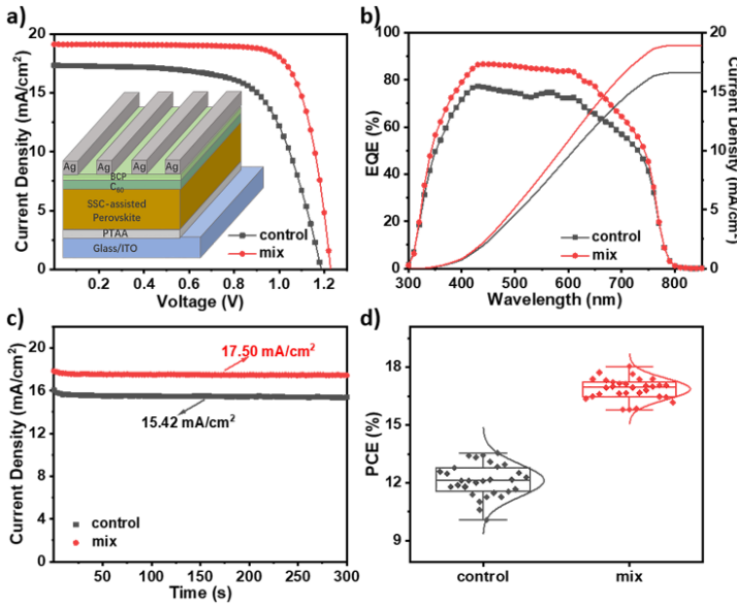

10. Angew: 應變松弛對2D RP相鈣鈦礦電池的影響

雖然鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)的光伏性能已經達到商業標準,但不理想的穩定性限制了它們的進一步應用。疏水界面和封裝可以阻止水和氧氣的破壞,而內在殘余應變引起的不穩定性仍然不可避免。國家納米科學技術中心的周惠瓊等人通過 X 射線衍射和原子力顯微鏡研究了二維 (2D) Ruddlesden-Popper (RP) 鈣鈦礦薄膜中的殘余應變。

本文要點:

1)研究人員發現即使它們不在無機籠中,間隔陽離子也會導致殘余應變。

2)受益于應變松弛,薄膜質量得到改善,從而抑制復合,促進電荷傳輸并提高效率。

3)更重要的是,應變釋放器件在85%相對濕度 (RH) 的空氣中保持1080小時后保持86%的初始效率;在50°C的最大功率點 (MPP) 跟蹤下804小時后,仍保持初始效率的82%;在85°C下連續加熱1080 小時后保持初始效率的86%。

Cheng, Q., Wang, B., Huang, G., Li, Y., Li, X., Chen, J., Yue, S., Li, K., Zhang, H., Zhang, Y. and Zhou, H. (2022), Impact of Strain Relaxation on 2D Ruddlesden-Popper Perovskite Solar Cells. Angew. Chem. Int. Ed..

DOI:10.1002/anie.202208264

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202208264

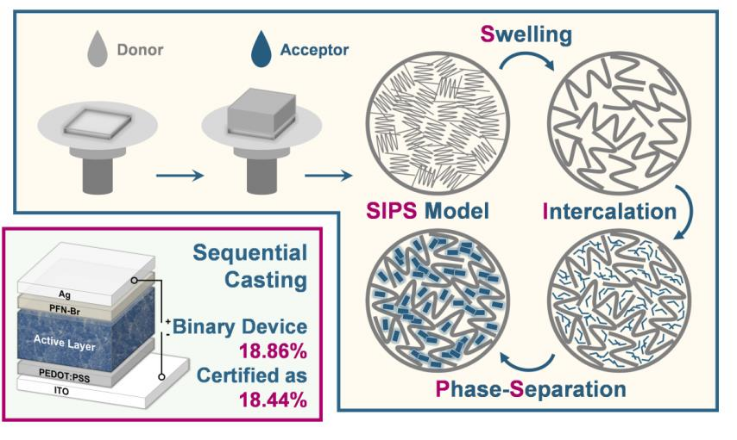

11. AM:多功能連續涂膜工藝用于高效穩定二元有機光伏

形成理想的體異質結 (BHJ) 形態是控制有機太陽能電池 (OSC) 中光子到電子過程的關鍵問題。作為 BHJ 構造中廣泛使用的混合涂膜 (BC) 方法的補充,連續涂膜 (SC) 還可以為 OSC 實現相似甚至更好的形態和器件性能。浙江大學陳紅征和左立見等人在三個有代表性的供體:受體 (D:A) 混合物上使用BC和SC方法,即PM6:PC71BM、PM6:IT-4F和PM6:L8-BO。

本文要點:

1)研究人員利用SC處理的有益形態在所有情況下都實現了更高的功率轉換效率 (PCE),并達到了基于PM6:L8-BO混合的18.86%(認證為 18.44%)的冠軍PCE,代表了二元OSC的創紀錄效率值。

2)基于相分離和垂直分布的觀察,提出了溶脹-插層相分離模型以解釋SC加工過程中的形態演變。此外,發現垂直相分離通過影響電荷傳輸和收集過程來提高器件性能,這可以通過D:A比率依賴的光伏特性來證明。

3)此外,基于SC工藝的OSC在器件光穩定性和大規模制造方面顯示出優勢。這項工作證明了SC方法對基于BHJ的 OSC 的多功能性和有效性。

He, C., Pan, Y., Wu, B., Xia, X., Chen, Z., Zhu, H., Ma, C.-Q., Lu, X., Ma, W., Lu, G., Zuo, L. and Chen, H. (2022), Versatile Sequential Casting Processing for Highly Efficient and Stable Binary Organic Photovoltaics. Adv. Mater..

DOI:10.1002/adma.202203379

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202203379

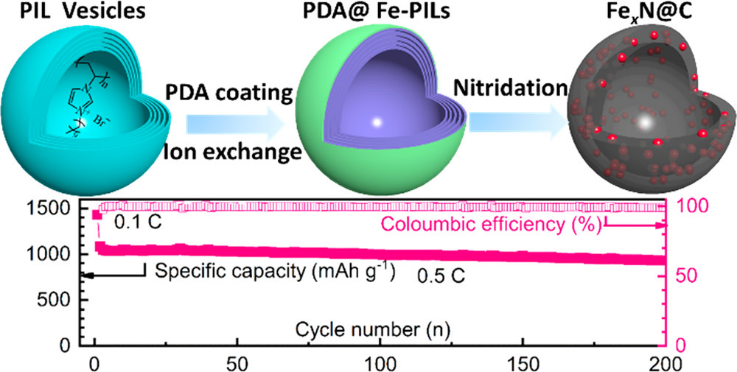

12. ACS Nano:聚(離子液體)納米囊泡模板碳納米膠囊功能化的均勻氮化鐵納米粒子作為催化硫主體助力Li-S電池

聚離子液體(PIL)是雜原子摻雜碳材料的常見前體。盡管碳化率量相對較高,但PIL到碳的轉化過程在保持納米尺度的形態和結構方面仍面臨一定挑戰。近日,波茨坦大學Yan Lu,斯德哥爾摩大學Jiayin Yuan開發了一種簡單的合成路線來合成結構復雜的PIL納米囊泡為模板的碳復合納米膠囊,其中包含嵌入碳納米膠囊中的尺寸為3-5nm的超細氮化鐵納米顆粒。

本文要點:

1)在保護性聚多巴胺(PDA)涂層的輔助下,結合離子交換過程以引入鐵物種,盡管由于大的重量損失而在一定程度上不可避免地發生尺寸收縮,但PIL納米囊泡的中空球形形態隨著熱解而得以保留,并成功轉移到功能性復合材料中。

2)所設計的納米復合材料作為鋰-硫電池的高效硫主體材料具有顯著改善的電化學性能。研究發現,催化和導電的氮化鐵納米粒子具有豐富的活性中心,有助于循環過程中LiPS轉化和Li2S成核。

3)這種合成路線可用于制備具有類似納米結構的其他金屬化合物(氮化物、硫化物和磷化物),以用于更廣泛的電化學應用,即燃料電池和超級電容器。

Dongjiu Xie, et al, Poly(ionic liquid) Nanovesicle-Templated Carbon Nanocapsules Functionalized with Uniform Iron Nitride Nanoparticles as Catalytic Sulfur Host for Li?S Batteries, ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c01992

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c01992