1. Nature Energy: 添加劑工程穩定4.8V高鎳正極

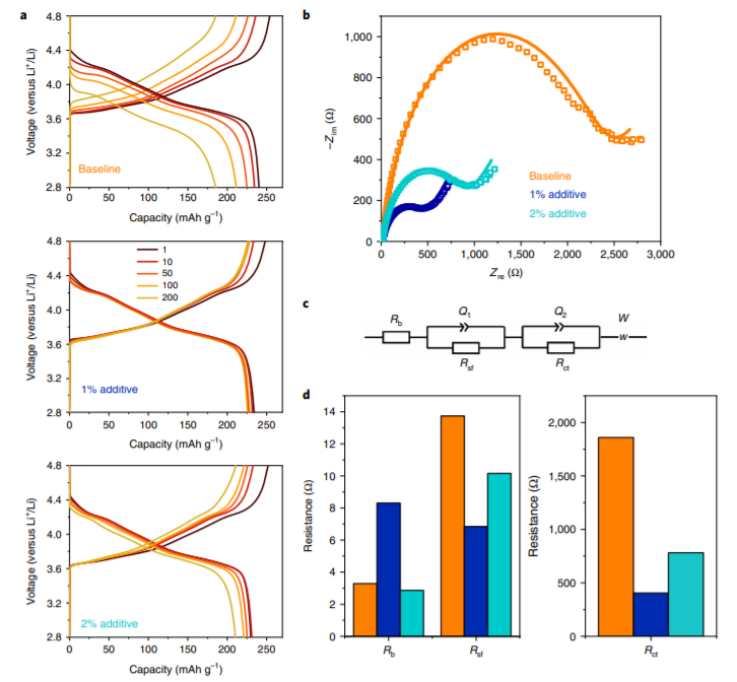

當高容量的高鎳正極材料與金屬鋰負極匹配為全電池后可以實現超高的能量密度。然而,由于其在循環過程中的結構不穩定,特別是在高壓下充電情況下,因此高鎳正極可獲得的實際容量遠小于理論值。近日,美國SLAC國家加速器實驗室Yijin Liu,布魯克文國家實驗室Xiaoqing Yang和Enyuan Hu以及美國陸軍實驗室Kang Xu等借助二氟磷酸鋰(LiDFP)作為電解液添加劑實現了高鎳正極在4.8V下的穩定循環。

本文要點:

1)與傳統的提高高鎳正極界面穩定性的方案(如單晶合成和表面包覆)相比,LiDFP添加劑工程具有原料成本低廉、方法簡便普適的優點。當充放電電壓區間為2.8V-4.8V時,NCM76正極的首周可逆比容量高達235mAh/g,只添加1%LiDFP即可實現200周循環周期下高達97%的容量保持率。

2)研究人員認為高鎳正極表面的過渡金屬催化LiDFP分解在正極上形成富含Li3PO4和LiF的固態電解質界面(SEI)。因此,LiDFP具有抑制表面重構、防止過渡金屬離子溶解、形成具有化學梯度的離子傳導界面等多重功能。

3)研究人員借助機器學習輔助層析成像等發現在電極水平上電極體相尤其是那些小尺寸和球形顆粒對LiDFP添加劑非常敏感。這可能是由于鋰離子可以在LiDFP形成的更好的界面上更快地傳輸,從而調節大塊顆粒中更均勻的鋰分布,減少應變和隨后的裂紋形成。

Sha Tan et al, Additive engineering for robust interphases to stabilize high-Ni layered structures at ultra-high voltage of 4.8?V, Nature Energy , 2022

DOI: 10.1038/s41560-022-01020-x

https://www.nature.com/articles/s41560-022-01020-x

2. Nature Commun.:一種氧化還原均一,凝膠電解液嵌入的高質量負載正極助力高能鋰金屬電池

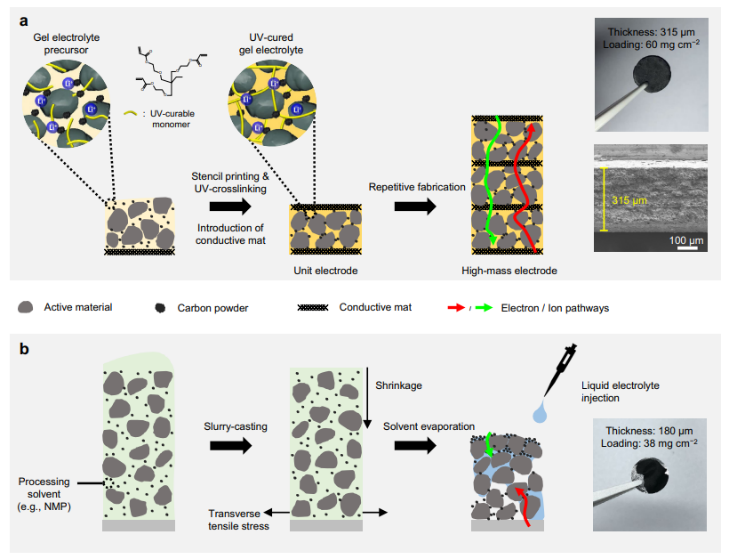

鋰金屬電池具有比使用石墨負極的鋰離子電池高的理論能量。然而,開發實用的鋰金屬電池的主要絆腳石之一是缺乏能夠提供高度可逆的氧化還原反應的高質量負極。近日,延世大學Sang-Young Lee提出了將氧化還原均一的嵌入雙連續電子/離子傳導網絡的準固態(BNQS)電極作為一種高質量負載電極的策略。

本文要點:

1)在電極制造過程中,將紫外光固化的凝膠電解質前體(作為加工溶劑)與NCM811顆粒和碳添加劑混合,可以省去溶劑干燥步驟,最終導致電極組分在BNQS電極的整個區域均勻分布,并形成滲流離子傳導網絡。在BNQS電極中,基于SWCNT包裹的PEI-TPPTA納米纖維的導電墊夾層確保了電子的便捷傳導,并消除了沉重的金屬箔集電體。

2)BNQS正極達到了高面質量負載水平(60 mg cm?2,對應的面容量為12.3 mAh cm?2),這是傳統的料漿澆注正極很難達到的。更值得注意的是,幾乎可在很大的質量負載范圍內實現NCM811的理論比容量,這表明BNQS正極可充分利用NCM811中的電化學活性。

3)所開發的軟包鋰金屬電池(NCM811(12.1 mAh cm?2)||Li(20.0 mAh cm?2)對應的N/P比為1.6)的比能量和能量密度分別為321Wh kg?1和772Wh L?1(基于電池的總質量)。

Kim, JH., Kim, JM., Cho, SK. et al. Redox-homogeneous, gel electrolyte-embedded high-mass-loading cathodes for high-energy lithium metal batteries. Nat Commun 13, 2541 (2022)

DOI:10.1038/s41467-022-30112-1

https://doi.org/10.1038/s41467-022-30112-1

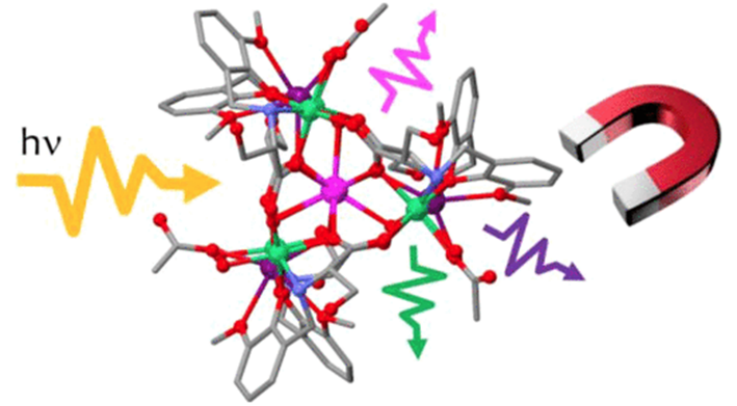

3. JACS:具有多金屬位點磁手性二色性的磁性3d-4f手性團簇

手性和磁性協同作用的分子材料使磁光應用功能材料的概念和實現成為了可能。近日,廈門大學Xiang-Jian Kong,法國強磁場國家實驗室Matteo Atzori等通過對映純手性配體,(R/S)-(2-hydroxy-3-methoxybenzyl)-serine),與NiII和LnIII前驅體的分子自組裝獲得了羥基橋聯的 {Ln5Ni6} ((Ln3+ = Dy3+, Y3+) 金屬團簇,并研究了其磁手性二色性。

本文要點:

1)單晶衍射分析表明,這些團簇是同構的三明治結構 3d-4f 異金屬團簇,顯示出螺旋手性。

2){Dy5Ni6}的直流磁測量表明DyIII和NiII中心之間具有鐵磁耦合,而{Y5Ni6}上的NiII中心是反鐵磁耦合和/或磁各向異性的。

3){Dy5Ni6}的磁手性二色性(MChD)測量及其與{Y5Ni6}的比較首次提供了在可見-近紅外區域中強的多金屬位點MChD信號的實驗觀察。

4)此外,MChD與自然和磁性圓二色光譜的比較首次明確證明與NiIII d-d躍遷相關的MChD信號主要由天然旋光性驅動,而與DyIII f-f 躍遷相關的信號則由 磁旋光性驅動。

Xing Wang, et al. Magnetic 3d–4f Chiral Clusters Showing Multimetal Site Magneto-Chiral Dichroism. J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c03049

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c03049

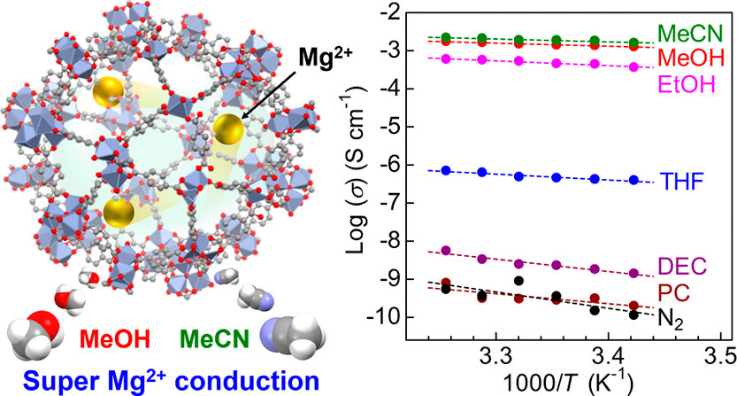

4. JACS:多孔金屬有機框架實現約103S cm-1的超級Mg2+電導率

固體中鎂離子(Mg2+)的有效傳導是實現固態鎂離子電池的重要問題,固態鎂離子電池有望成為不需要使用稀有元素如Li的理想儲能器件之一。近日,東京理科大學Masaaki Sadakiyo使用金屬有機框架(MOF)MIL-101的孔作為離子傳導路徑,成功獲得了一種固態晶體“Mg2+導體”,其在室溫下表現出約103S cm-1的超離子電導率。

本文要點:

1)MOF,MIL-101?{Mg(TFSI)2}1.6(TFSI =雙(三氟甲磺酰基)酰亞胺)在其孔內含有Mg2+,在室溫(RT)(25°C)下,在最佳客體蒸汽(MeCN)下顯示出1.9×103 S cm-1的超離子電導率,這是所有含Mg2+晶體化合物中的最高值。

2)通過確定Mg2+的遷移數(tMg2+ = 0.41),研究人員估計室溫下MOF中的Mg2+電導率為0.8×103 S cm-1,這是二次電池實際使用的最高水平。

3)吸附等溫線的測量、離子電導率的壓力依賴性和原位傅立葉變換紅外測量結果顯示,“超Mg2+電導率”是由Mg2+載體在吸附的客體分子的幫助下有效遷移所引起。

這些結果將大大有助于開發在室溫下工作的新型固態Mg2+導體。

Yuto Yoshida, et al, Super Mg2+ Conductivity around 10?3 S cm?1 Observed in a Porous Metal?Organic Framework, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c01612

https://doi.org/10.1021/jacs.2c01612

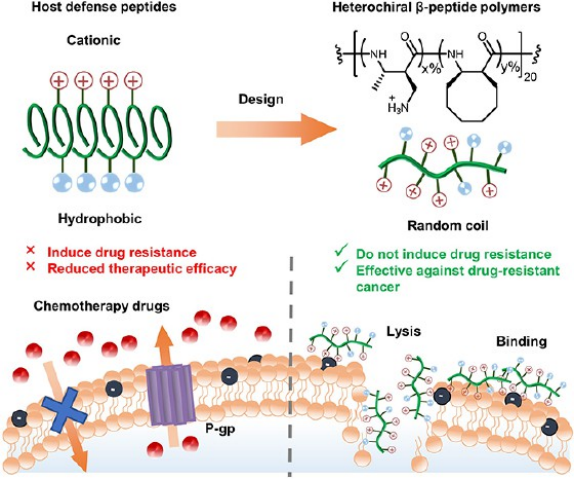

5. JACS:異手性β-肽聚合物能夠有效對抗耐多藥腫瘤而不誘導耐藥

對化療產生耐多藥性是導致腫瘤治療失敗的主要原因之一。因此,研究者迫切需要開發能夠有效對抗耐多藥性腫瘤并減輕耐藥性的抗癌藥物。有鑒于此,華東理工大學劉潤輝教授開發了一種合理設計的抗癌異手性β-肽聚合物,并將其作為宿主防御肽的合成型模擬物來對抗耐多藥性癌癥。

本文要點:

1)性能最優的聚合物能夠對耐多藥的癌細胞表現出強大的廣譜抗癌活性,并且由于其具有膜損傷機制而不會受到抗癌藥物的耐藥性的影響。體內研究表明,性能最優的聚合物能有效抑制實體腫瘤的生長、遠端轉移以及循環腫瘤細胞的轉移和播散。此外,該聚合物也能夠在體內抗腫瘤治療過程中表現出良好的生物相容性。

2)研究表明,該β-肽聚合物能夠克服抗癌肽的突出缺點,具有抗蛋白水解、穩定性好、易于大規模合成和成本低等優點。綜上所述,該研究表明具有結構多樣性和優越的抗癌性能的β-肽聚合物能夠作為抗癌藥物以有效地對抗耐多藥性腫瘤,并可同時減輕耐藥性。

Ning Shao. et al. Heterochiral β?Peptide Polymers Combating Multidrug-Resistant Cancers Effectively without Inducing Drug Resistance. Journal of the American Chemical Society. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c00452

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c00452

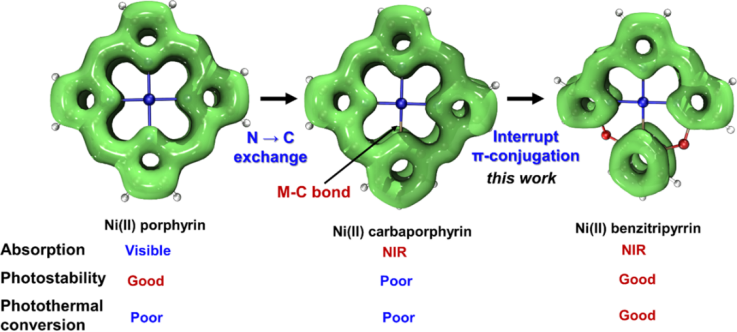

6. JACS:非芳香性有機鎳(II)的光學診療應用

基于地球富含金屬的診療藥物能夠將診斷和治療功能整合在同一個分子中,并有望被用于開發低成本、個性化藥物。北京大學張俊龍教授、德州大學奧斯汀分校Jonathan L. Sessler教授、中國科學院大學張靜教授和北京師范大學張文凱教授報道了一組含有σ供體M-C鍵的大環有機鎳(II)配合物Ni-1-4。

本文要點:

1)從Ni-1的結構研究可以看出,配合物Ni-1-4具有方平面配位幾何特征,可將光熱治療、光熱成像和光聲成像(PAI)集成在同一個系統中,使其可以它們一種光學診療藥物。相對于傳統的Ni(II)卟啉(如F20TPP(四氟苯基卟啉)),Ni-1的最低能量吸收轉移到近紅外區域,而這也與Ni-C鍵合有關。超快瞬態吸收光譜與理論計算相結合的結果表明,在光激發下,Ni-1比NiTPBP(TPBP=6,11,16,21-四苯基苯卟啉)具有更多的配體中心和3MLCT態。實驗隨后將Ni-1封裝DSPE-PEG2000中而得到納米粒子Ni-1@DSPE,其具有紅移吸收特性,在水介質中的光熱轉換效率為45%。

2)體內外血栓診療實驗結果表明,Ni-1@DSPE能夠在785 nm的光照射(0.3 W/cm2)3分鐘后成功地實現由光聲成像(PAI)監測的小鼠血栓清除。綜上所述,該研究工作表明有機鎳(II)配合物具有作為診療藥物的應用前景,并且證明了通過調控過渡金屬配合物的激發態特征(如中斷π-共軛通路)可以提高其性能。

Yuhang Yao. et al. Nonaromatic Organonickel(II) Phototheranostics. Journal of the American Chemical Society. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c00710

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c00710

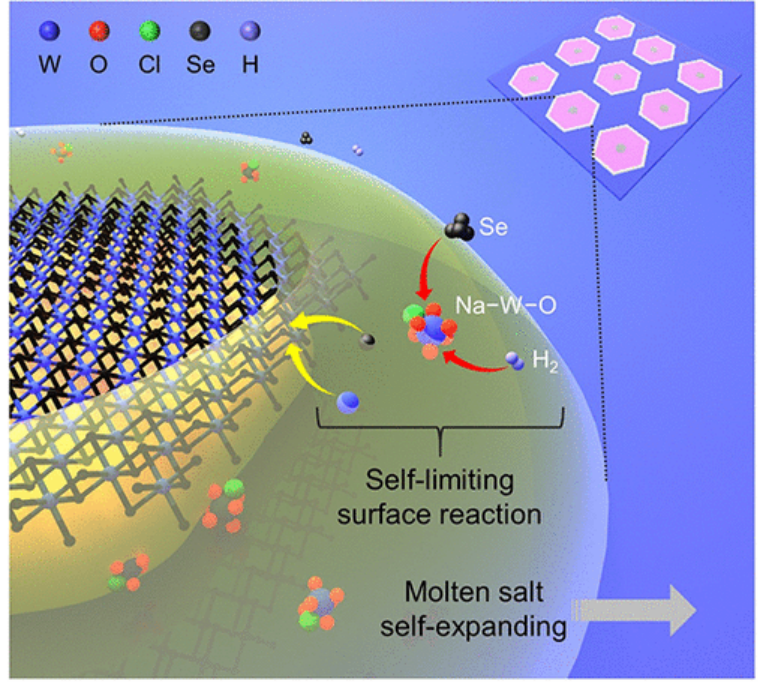

7. JACS:Molten鹽輔助合成圖案化單晶TMD

過渡金屬硫化物TMD(Transition-metal dichalcogenide)是下一代半導體材料的重要成員,因此可控制備TMD晶體材料對于TMD材料的應用和發展至關重要,但是TMD的生長過程控制具有非常大的挑戰。有鑒于此,復旦大學劉云圻、魏大程等報道一種molten鹽驅動自發延展生長TMD機理,能夠生長尺寸達到數百微米的單晶TMD材料。

本文要點:

1)通過時間飛行二次離子質譜表征和其他表征鑒定molten熔鹽的成分,通過微觀結構表征,發現鹽溶液分布于單層TMD的層間、SiO2基底、沿著晶體的邊界。

分布在晶體邊界上的鹽溶液作為自發延展的液體基底,并且將反應位點限制在molten鹽的液體表面,因此避免TMD在生長過程可能發生的隨機成核。通過在液體表面進行生長實現了生長過程的自限制性,從而生成單層TMD。此外,液體基底由于對TMD的非潤濕性,因此能夠實現持續的控制生長。

2)本文研究結果為控制單層TMD的生長過程提供了一種新穎方法,為發展含有TMD的集成器件提供機會。

Dingding Jiang, et al, Self-Expanding Molten Salt-Driven Growth of Patterned Transition-Metal Dichalcogenide Crystals, J. Am. Chem. Soc. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c02518

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c02518

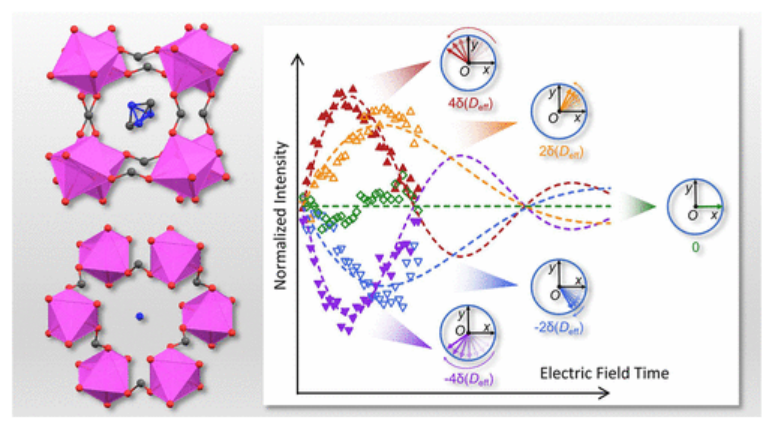

8. JACS:分子鐵電的電子自旋耦合效應調控

通過電子自旋耦合SEC(spin-electric coupling)效應在電場中調控分子的量子性質使得分子具備空間尋址能力,人們在一些工作中發現無機材料具有SEC作用。雖然大量晶體結構可調控的鐵電分子具有比較廣泛的SEC調節空間,但是還沒有得到研究,因此具有廣闊的發展前景。有鑒于此,華南理工大學蔣尚達等報道了Mn2+鐵電分子,首次實現了在鐵電分子中對SEC效應進行量子相干調控。

本文要點:

1)使用ESR進行Hahn-echo脈沖實驗,通過調控Mn(II)粒子的零場分裂實現控制相位移動,通過自旋Hamiltonian、磁各向異性研究機理。

2)這種Mn2+鐵電分子具有較強的SEC效應(0.68 Hz m/V),展示了鐵電分子能夠作為一種可調控的相干量子控制分子,能夠選擇性和調節SEC效應,能夠用于大規模構建量子門。

Yu-Hui Fang, et al, Spin-Electric Coupling with Anisotropy-Induced Vanishment and Enhancement in Molecular Ferroelectrics, J. Am. Chem. Soc. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c00484

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c00484

9. EES:促進Cu-Zn合金化生長致密Zn金屬以實現高能水系電池和混合超級電容器

水系鋅離子電池(AZIBs)為大規模儲能應用提供了無與倫比的安全性。然而,開發高可逆性的有限容量的Zn金屬負極是實現AZIB性能與商業電池相當的先決條件。近日,韓國科學技術研究院Minah Lee開發了一種合理的電鍍策略,使用深度共晶溶劑(DES)基電解液構建致密堆積的Zn負極。

本文要點:

1)通過一系列多尺度的表征實驗,研究人員發現DES通過去除Cu的自然氧化層,促進了Cu箔和Zn在界面上的自發合金化。生成的富Zn合金相與純Zn相具有親Zn性和同型性,有利于獲得致密均勻的Zn金屬負極,其厚度接近純Zn膜的厚度(117%)。

2)值得注意的是,當所制備的鋅負極隨后與傳統的水系電解質組裝時,三維(3D)仿形結果證實,合金層上致密的鋅結構經受了多次循環,從而使鋅負極在對稱電池中具有良好的可逆性(累積容量>600 mAh cm?2),即使在40%的高放電深度(DOD)下也是如此。進一步,含有致密Zn負極的AZIB在25%以上的高DOD下可持續7000次以上的循環,從而展示了開發實用AZIB的可行性。

Minhyung Kwon, et al, Stimulating Cu-Zn Alloying for Compact Zn Metal Growth towards High Energy Aqueous Batteries and Hybrid Supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE00617K

https://doi.org/10.1039/D2EE00617K

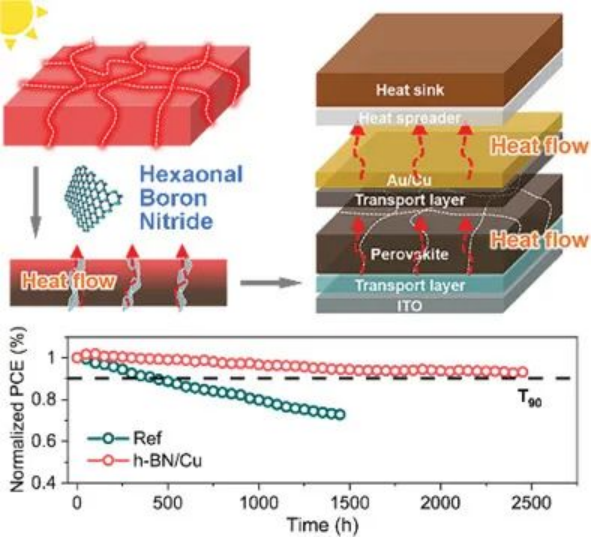

10. AEM: 氮化硼提高鈣鈦礦電池的光熱耐用性

應特別注意混合鈣鈦礦太陽能電池 (PSC) 的熱穩定性,因為它們通常在高溫下運行。然而,缺乏有效的策略來控制 PSC 中的熱流以提高其熱穩定性。北京理工大學陳棋和Yihua Chen等人報道了一種整體解決方案,通過在器件內部引入六方氮化硼 (h-BN) 和在器件外部引入散熱片,快速去除吸收器內的散熱。

本文要點:

1)該策略顯著提高了鈣鈦礦的熱導率,加速了器件的傳熱,有效降低了模擬AM 1.5G標準光譜照射下的電池溫度≈6.5°C。無論設備結構是正置還是倒置,相應的PSC在不同溫度下老化,在白光發光二極管 (LED) 燈或全光譜照明下連續工作,都表現出更長的壽命。

2)特別值得注意的是,經過優化的具有n-i-p結構的h-BN/Cu器件在85°C熱老化1776 小時和最大功率點 (MPP) 跟蹤 2451小時后保持其初始PCE的88%和93%;具有 p-i-n 結構的器件在85°C熱老化1704 小時和MPP跟蹤2164小時后保持其原始PCE的96%和92%。

Yang, N., et al, Improving Heat Transfer Enables Durable Perovskite Solar Cells. Adv. Energy Mater. 2022, 2200869.

DOI:10.1002/aenm.202200869

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202200869

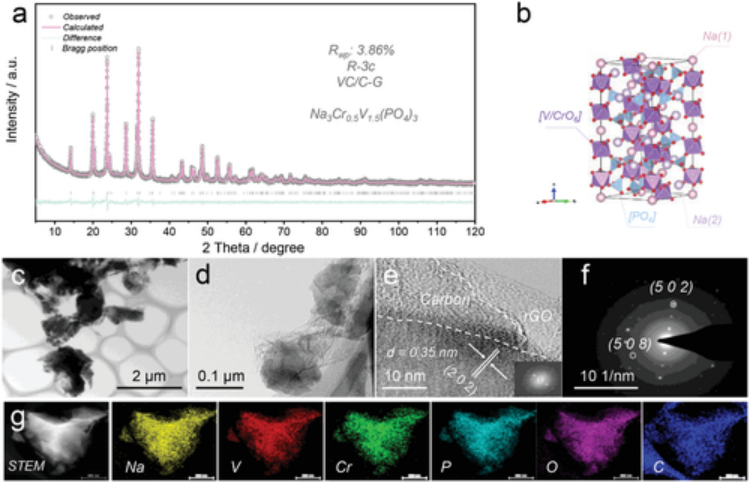

11. AEM: 多電子氧化還原反應的磷酸鉻釩鈉正極助力快充鈉離子電池

具有超離子導體結構的磷酸鹽材料是最具應用潛力的鈉離子電池正極材料之一。然而磷酸鹽正極材料由于氧化還原電對活化程度低、電子電導率較差而導致材料中整體容量不高。最近,中南大學Yanqing Lai和Zhian Zhang, 南京航空航天大學Zhenming Xu以及倫敦大學學院Guanjie He等報道了還原氧化石墨烯支撐的NASICON型正極材料可以實現高達50C的高倍率充放電。

本文要點:

1)研究人員借助簡單的溶膠凝膠法制備了還原氧化石墨烯支撐的NASICON型Na3Cr0.5V1.5(PO4)3正極材料(VC/C-G),該材料具有快速且高比能的儲鈉能力。在0.2C的較低倍率下,VC/G-C正極能夠實現高達176mAh/g的可逆比容量,對應著470Wh/kg的能量密度。如此高的比容量說明V2+/V3+、V3+/V4+、V4+/V5+這三組氧化還原電對都得到了活化,實現了三電子氧化還原反應。

2)值得注意的是,該材料在11min的短時充電中就可以達到80% SOC。研究人員借助恒電流間歇滴定技術、循環伏安技術以及贗電容計算等揭示了其快充機制。密度泛函理論(DFT)計算表明該材料的能隙僅為1.41 eV,鈉離子擴散能壘低至0.194 eV,這解釋了通過部分引入Cr激活的多電子反應

Wei Zhang et al, Rationally Designed Sodium Chromium Vanadium Phosphate Cathodes with Multi-Electron Reaction for Fast-Charging Sodium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2022

DOI: 10.1002/aenm.202201065

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202201065?af=R

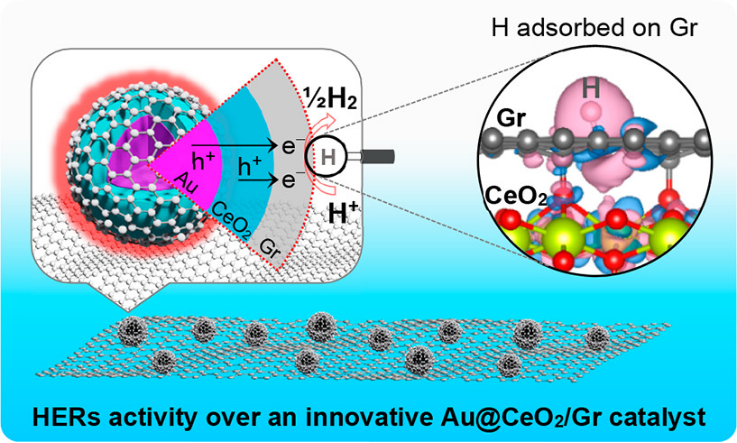

12. ACS Nano:Au@CeO2/Gr層次化光催化劑助力光到氫的轉化

盡管人們對光轉化為燃料進行了各種嘗試,但效果往往比較有限。近日,忠南大學Hyun You Kim,高麗大學In-Hwan Lee報道了由等離激元Au、CeO2半導體和石墨烯導體組成的活性和持久的三因素分級光催化劑用于制氫。

本文要點:

1)Au@CeO2/Gr2.0實體(石墨烯外殼厚度為2.0 nm)在可見光照射下表現出出色的性能(8.0 μmol mgcat?1 h?1),分別是二元Au@CeO2和獨立CeO2物種的2.2倍和14.3倍,優于現有的催化劑。同時,在560 nm的入射波長下提供了38.4%的高最大量子產率。

2)Au@CeO2/Gr2.0性能的提高歸因于三個不可或缺的效應:1)等離激元共振能量被光激發并轉移到Au@CeO2表面附近產生局域化的熱電子;2)高比表面積的Gr導電殼將捕獲它們進行直接析氫反應;3)在Au@CeO2富含缺陷的表面上雜化的活性石墨烯有利地吸附氫原子,這些發現,使得人們對Au@CeO2/Gr催化劑體系的光氫轉化有了深入的了解。

Dung Van Dao, et al, Light-to-Hydrogen Improvement Based on Three-Factored Au@CeO2/Gr Hierarchical Photocatalysts, ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c00509

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c00509