特別說明:本文由學研匯技術中心原創撰寫,旨在分享相關科研知識。因學識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創丨伊伊(學研匯 技術中心)

編輯丨風云

散熱問題,長期制約著芯片的運算速度。

發現高導熱、高電子遷移率和高空穴遷移率的半導體材料,厘清其背后機制,并實現精準測量,對于發展芯片電子材料至關重要。

砷化硼

2018年,半導體材料立方砷化硼(c-BA)實驗證實具有超高室溫導熱系數(κ>1300 W m?1 K?1)的問世。同時,理論預測表明c-BA的載流子遷移率也很高,電子遷移率為1400 cm2 V?1s?1,空穴遷移率為2100 cm2 V?1s?1;尤其是在1%的小應力下,空穴遷移率可以高達3000 cm2 V?1s?1。同時具有高導熱性和載流子遷移率,使c-BA一下子成為電子和光電子學領域的明星材料。

研究認為,這種高載流子遷移率是由于電子-聲子相互作用弱和有效質量小引起。然而,理論預測是基于晶體質量高、雜質含量非常低的非缺陷c-BA計算得到,高遷移率精準測量至今未經過實驗驗證。

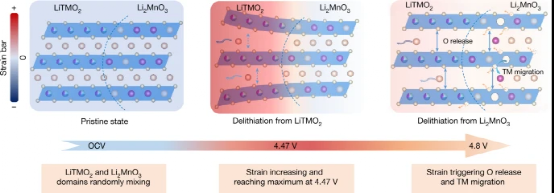

圖1. Li和Mn層狀陰極材料中的應變產生、氧釋放和過渡金屬遷移。

新思路

有鑒于此,國家納米科學中心劉新風,休斯敦大學包吉明、任志鋒等人通過超快載流子擴散顯微成像系統,首次測定超高熱導率半導體-砷化硼的載流子遷移率。

研究團隊使用近帶隙600 nm泵浦脈沖,在高純樣品區域檢測到c-BA雙極性遷移率約 1550 cm2 V-1 s-1, 測量結果非常接近理論預測值1680 cm2 V-1 s-1。此外,研究人員通過高能(3.1 eV,400 nm)光子激發,發現了長達20 ps的熱載流子擴散過程,遷移率>3000 cm2 V-1 s-1。該工作對高載流子遷移率和高熱導率的實驗證實,將為c-BA在芯片集成電路為代表的高性能電子和光電子器件中的應用起到重大推動作用。

技術方案:

1)將飛秒泵浦脈沖聚焦在c-BA上以光激發電子和空穴,并通過在更大區域(6 毫米直徑)上散焦的延時探測脈沖監測激發載流子在空間和時間上的擴散,隨后通過愛因斯坦關系從擴散系數D獲得了雙極遷移率。

2)使用400 nm脈沖作為泵浦,并從白光連續光束中選擇帶有濾光器的特定波段(585或530 nm)作為探測脈沖來證明c-BA能夠產生高遷移率的熱載流子。

技術創新性:

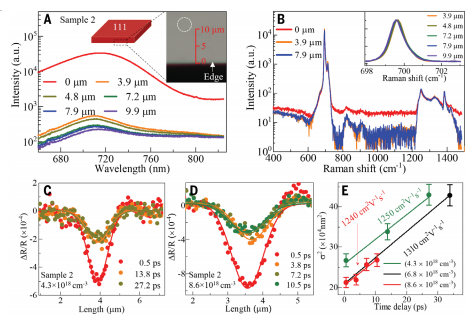

1)提出了鑒別高純度cBA樣品的方法

通過對大量樣品進行篩選,發現高純樣品具有以下幾個特征:銳利XRD衍射(0.02度)、窄拉曼線寬(0.6波數)、接近0的拉曼本底,以及極微弱帶邊熒光。

2)自主搭建了超快載流子擴散顯微成像系統

探測靈敏度達到10-5量級, 空間分辨率達23 nm,超高空間分辨的原位表征方法,為遷移率的精準測量起到了決定性作用。

技術細節

載流子遷移率實驗方法

砷化硼雙極性擴散系數為~39 cm2 s?1,雙極性遷移率為1550±120 cm2V?1s?1,已經十分接近理論預測值。

圖1. 立方砷化硼,c-BAs單晶(樣品1)晶面(111)表征。

圖2. 在樣品1中,泵浦-探測瞬態反射率顯微技術、載流子動力學和擴散。。

圖3. 在樣品2中,斷面表面上的載流子擴散。

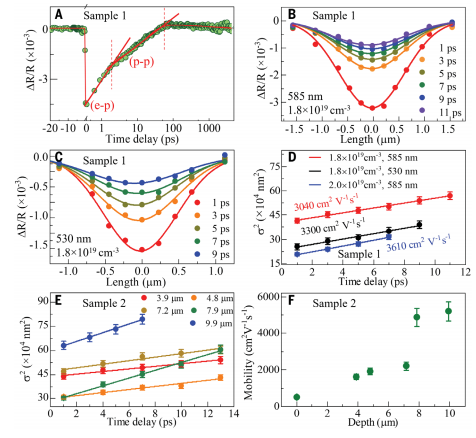

砷化硼的高遷移率特性研究

以400 nm的脈沖作為泵浦,并選擇了一個特定的波段(585或530 nm)與白光連續光束的濾光片作為探針脈沖得到的雙極性擴散系數為80 cm2s?1,雙極性遷移率為3600 cm2V?1s?1。這值遠遠大于預測的1680 cm2V?1s?1的雙極性遷移率。雖然局部應變可以導致載流子遷移率的增強,但通過研究沒有發現在這些位置之間不存在明顯的拉曼位移,因此,如此高的雙極性遷移率可以歸因于具有高遷移率的光激發熱載流子。

圖4. 使用400 nm泵浦和585或530 nm探針測量的瞬態反射率顯微表征和載流子擴散

意義

本工作使用不同類型的測量技術實驗觀察非常純的立方砷化硼的高雙極遷移率,并在幾個地方發現了比理論估計更高的雙極遷移率,砷化硼的傳輸特性組合使其成為各種應用的極具前景的半導體關鍵材料成為可能。

參考文獻:

High ambipolar mobility in cubic boron arsenide revealed by transient reflectivity microscopy. Science 2022, 377, 433-436.

DOI:10.1126/science.abn4727

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn4727