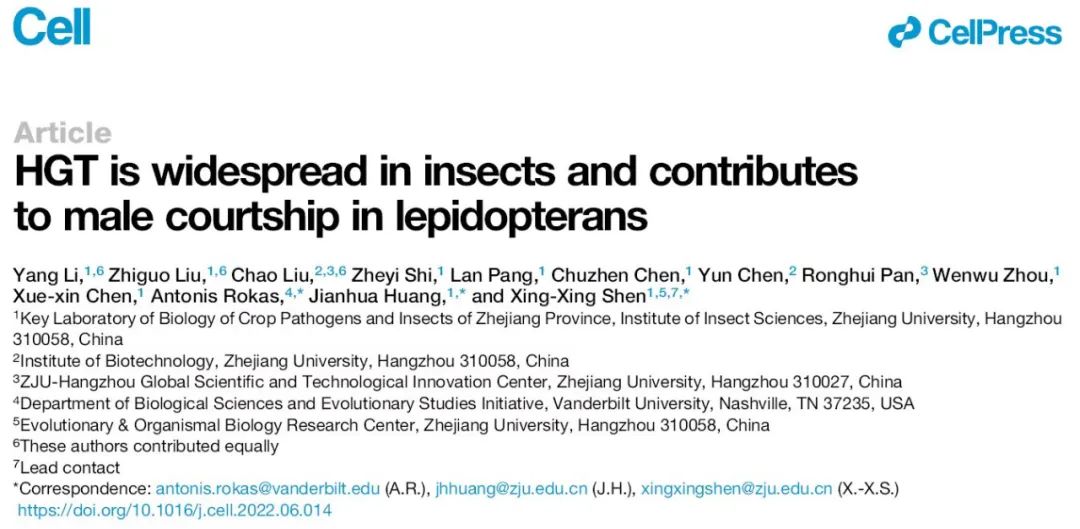

1. 浙江大學Cell:揭秘雄性昆蟲“戀愛”密碼!

講到昆蟲的遺傳,一般認為是從父母中直系遺傳得來,但許多微生物在與昆蟲共生時,會悄悄將其基因傳遞給昆蟲。這類跨物種的基因交流,即水平轉移基因(HGT)常常被科學家忽視,那么昆蟲如何獲得“飛來”的外源基因?這些基因對昆蟲生存具有什么樣的影響?2022年7月18日,浙江大學農業與生物技術學院昆蟲科學研究所在Cell發表論文指出,昆蟲基因組內存在大量的水平轉移基因,并發現“飛來”的外源基因對昆蟲求偶起到重要作用。浙江大學農業與生物技術學院研究生李楊、劉志國、劉超為共同第一作者,浙江大學農業與生物技術學院沈星星研究員、黃健華研究員、范德堡大學Antonis Rokas教授為共同通訊作者,陳學新教授給予大力支持和幫助,陳云教授、潘榮輝研究員、周文武研究員等也參與本研究。

(來源:浙江大學新聞網)

參考文獻:https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.06.014

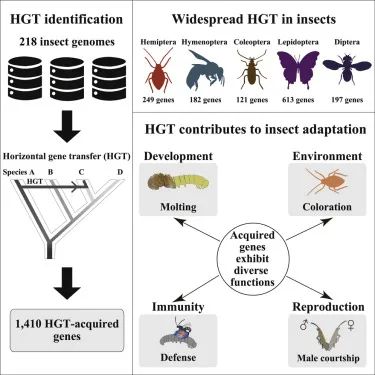

2. Nature Commun.:一種新型信息加密材料

隨著社會進入信息化時代,每天都會產生數以萬計的信息。信息安全成為了人們不得不考慮的一個問題。研究人員在此方面也投入了巨大的努力,開發了諸如熒光墨水、全息防偽和3D碼等加密方式來提高數據存儲與傳輸的安全性,經過處理后的信息只能在特定條件下識別。這種加密方式也離不開材料的支持,通常,這類安全系統需要在聚合物或凝膠基質中嵌入特定的動態分子材料加以功能修飾,從而賦予材料響應刺激的能力和動態特性。因此,開發動態分子系統對于制造先進的數據加密材料至關重要。近日,華東理工大學曲大輝團隊開發了一種基于芘的多色熒光超分子系統,用于生成信息加密材料,該系統具有時間依賴性的動態熒光信號,可實現更先進的數據加密方法。

本文要點:

1)該工作利用動態組裝誘導超分子系統,開發了一種基于兩親性芘染料組成的高級信息加密材料,其原理是該材料為含有親水性三甘醇鏈,在水和有機溶劑中具有良好的溶解性,可通過定制溶劑組成來控制分子組裝過程,實現了從藍色到橙色的可調熒光發射,并根據這種可控的多色熒光字符,構建3D碼用于儲存信息,該信息只有在紫外線下才能被識別。

2)該工作還將二維碼與3D碼進行正交組合,對信息進行選擇性加密,并通過固相動態裝配誘導發射系統,在一個時間尺度上顯示多條信息,從而開發了可在時間尺度上進行加密的高級信息加密材料。

Wang, Q., Lin, B., Chen, M. et al. A dynamic assembly-induced emissive system for advanced information encryption with time-dependent security. Nat Commun 13, 4185 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-31978-x

https://doi.org/10.1038/s41467-022-31978-x

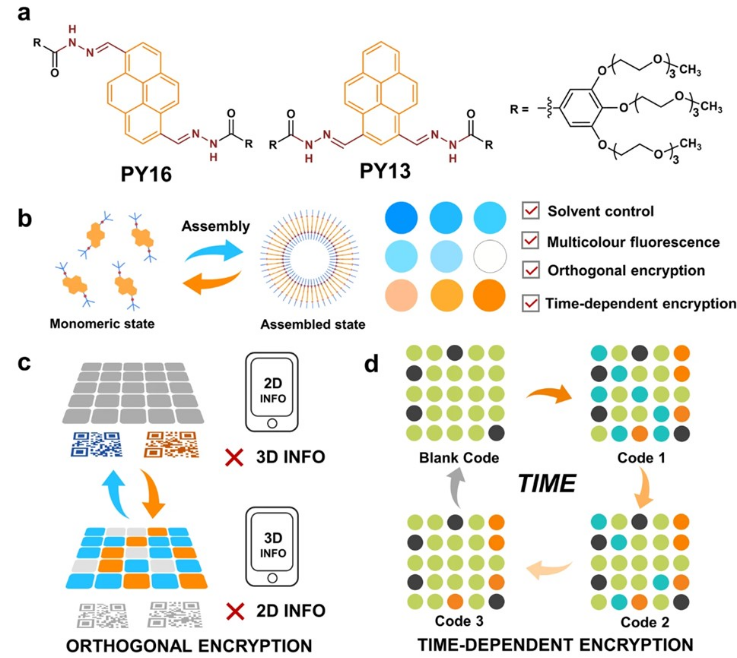

3. Nature Commun.:超薄貴金屬納米片的面內應變工程提高固有電催化析氫活性

貴金屬納米材料是一類尺寸小,具有很高的表面能與化學活性的納米材料,擁有一系列特殊的物理、化學性質。貴金屬納米材料已廣泛應用于催化、電子和光子學等領域。大量的研究表明,調節貴金屬納米材料的原子級結構可以提高其催化性能。其中,超薄納米片具有高比表面積和低配位數的特點,可使其表面活性原子大量暴露,極大地提高催化效率。此外,催化過程中反應中間體的吸附能和活化能壘與催化劑的電子結構密切相關,移動d波段中心來改變超薄貴金屬納米片的表面應變也可增強催化效率。

近日,中科大的洪勛副教授與Gongming Wang團隊報道了一種通過構建高密度面內非晶態相邊界來設計超薄貴金屬納米片中平面應變的簡單方法,極大的提高了納米片的電催化析氫活性。

本文要點:

1)該工作采用超薄無定形結晶Ir納米片為原料,通過高溫退火來控制其面內應變,實驗結果表明,拉伸應變改變Ir位點的d帶狀態,并優化氫吸附的吉布斯自由能。因此,制備的Ir納米片表現出高TOF值(3.61 H2/s@ 30 mV),比基準商用Pt/C催化劑高4.5倍(0.81 H2/s) 。

2)該工作還通過基于同步加速器的價帶光譜和密度泛函理論研究發現,該非晶-晶體邊界誘導的面內應變處理也可促進Ru納米片和Rh納米片催化性能的提升,該工作為設計高性能貴金屬納米材料提供了一條有效的途徑。

Wu, G., Han, X., Cai, J. et al. In-plane strain engineering in ultrathin noble metal nanosheets boosts the intrinsic electrocatalytic hydrogen evolution activity. Nat Commun 13, 4200 (2022).

DOI:10.1038/s41467-022-31971-4

https://doi.org/10.1038/s41467-022-31971-4

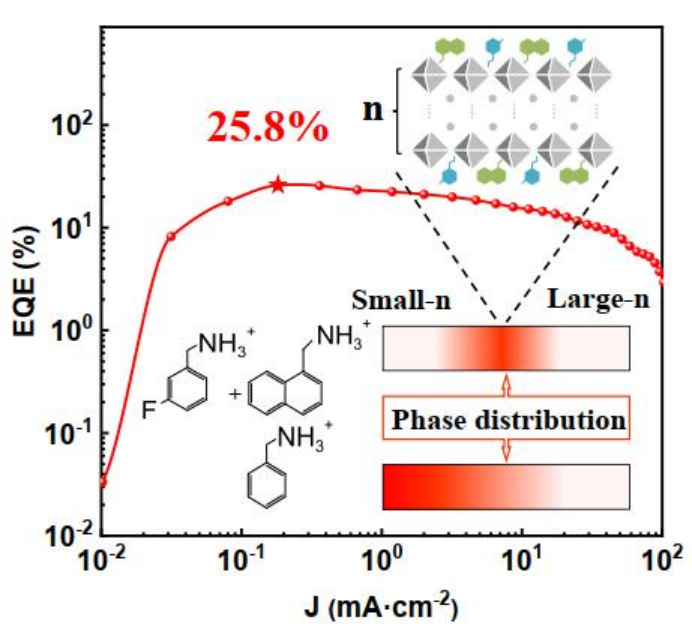

4. AM:效率超過25%的紅色鈣鈦礦發光二極管

近年來,鈣鈦礦發光二極管(PeLEDs)因其窄的發射帶寬和可調諧的發射光譜而備受關注。高效的紅光發射是照明和顯示最重要的部分之一。準二維(quasi-2D)鈣鈦礦由于強載流子限制可以提供高發射效率,而目前紅色準二維(quasi-2D)PeLED的外量子效率(EQE)較低,這是由于復雜的分布 準二維鈣鈦礦薄膜中的不同n值相。中科院半導體所游經碧和張興旺等人通過混合兩種不同的大有機陽離子來精細控制準二維鈣鈦礦的相分布,有效減少較小n指數相的數量,同時實現鈣鈦礦薄膜中鉛和鹵化物缺陷的鈍化。

本文要點:

1)研究人員混合苯乙基碘化銨(PEAI)/ 3-氟苯乙基碘化銨 (m-F-PEA) 和 1-萘基甲基碘化銨 (NMAI)制備了合金化RPP薄膜。這些RPP薄膜顯示出對小指數相 (n = 2) ,并且載體運輸得到有效改善。

2)同時,NMA的混合可以減少RPP薄膜中的金屬Pb狀態和鹵化物缺陷,此外,光滑且無針孔得到鈣鈦礦薄膜。通過混合比例為 6:4 的 m-F-PEA和NMA混合的薄膜具有大于 90% 的光致發光量子產率。

3)因此,PeLED在680 nm處顯示出25.8%的EQE和1300 cd m-2的最大亮度,這是迄今為止紅色PeLED的最高性能。

Jiang, J., Chu, Z., Yin, Z., Li, J., Yang, Y., Chen, J., Wu, J., You, J. and Zhang, X. (2022), Red Perovskite Light-emitting Diodes with Efficiency Exceeding 25% Realized by Cospacer Cations. Adv. Mater..

DOI:10.1002/adma.202204460

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202204460

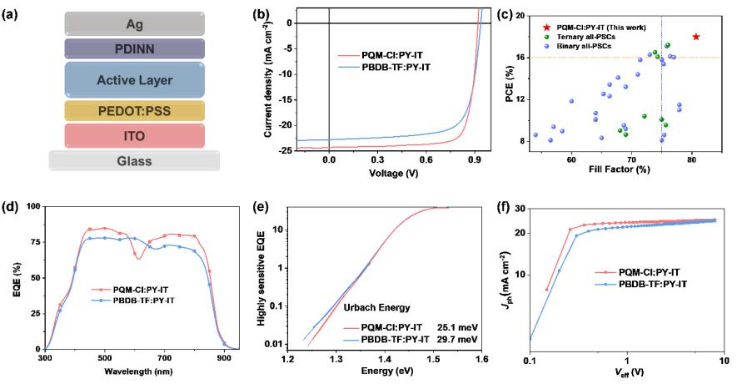

5. AM: 18%效率的二元全聚合物有機光伏電池

聚合小分子受體的發展已將全聚合物有機光伏 (OPV) 電池的功率轉換效率 (PCE) 提高到17%。然而,仍然缺乏適用于全聚合物OPV電池的聚合物供體,限制了其PCE的進一步改進。中科院化學所侯劍輝和Yong Cui等人設計了一種名為 PQM-Cl 的新型聚合物供體,并探索了其光伏性能。

本文要點:

1)PQM-Cl表面的負靜電勢和低平均局部電離能量分布可實現高效的電荷產生和轉移過程。當與常用的聚合物受體 PY-IT 混合時,基于PQM-Cl的器件提供了18.0%的PCE和80.7%的出色填充因子,這兩者都是全聚合物OPV電池的最高值。

2)相關測量表明,基于PQM-Cl的薄膜具有優異的機械性能和柔韌性。因此,制造了基于PQM-Cl的柔性光伏電池,并顯示出16.5%的優異PCE和高機械穩定性。

3)研究結果表明,PQM-Cl是全聚合物OPV電池的潛在候選者,并為高效全聚合物OPV電池的聚合物供體設計提供了見解。

Wang, J., et al, A new polymer donor enables binary all-polymer organic photovoltaic cells with 18% efficiency and excellent mechanical robustness. Adv. Mater..

DOI:10.1002/adma.202205009

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202205009

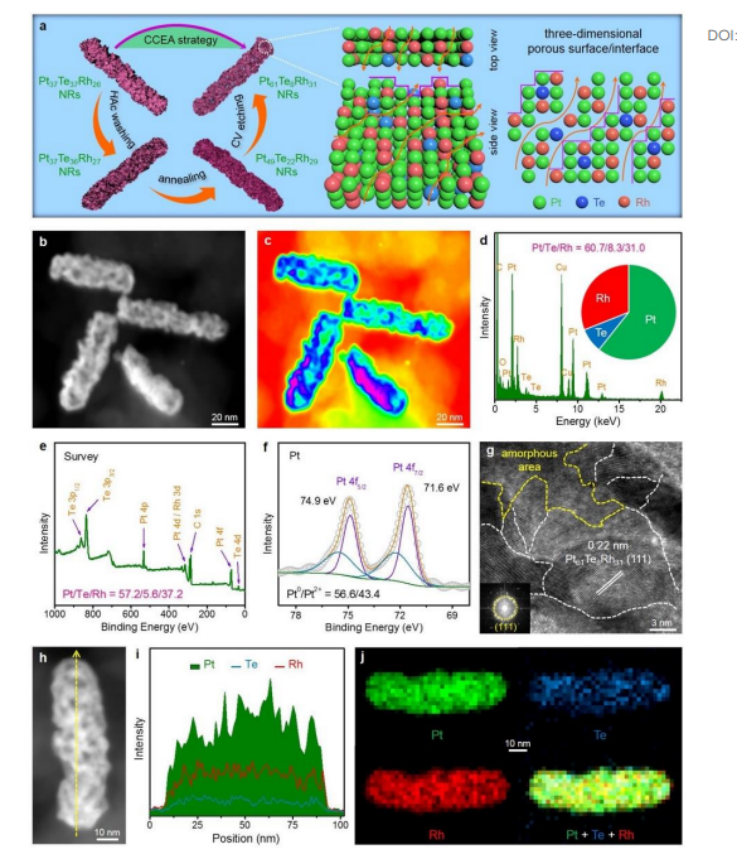

6. EES:三維多孔鉑-碲-銠表面/界面實現了顯著的實用燃料電池催化

在電催化劑中設計高效表面/界面是燃料電池商業化的關鍵。近日,廈門大學黃小青教授,Lingzheng Bu,香港理工大學黃勃龍教授構建了一類具有三維表面/界面的多孔PtTeRh納米棒(NRs),用于實用燃料電池的高效氧還原反應(ORR)催化劑。

本文要點:

1)優化后的多孔Pt61Te8Rh31 NRs/C的ORR動力學提高了14倍,MEA電極組件性能顯著(歸一化功率密度為1023.8 W g-1Pt,240 h耐久性測試后電池電壓損失僅為1.3%)。

2)即使在惡劣的燃料電池運行條件下,它也可以輕松實現比商用鉑/碳(1338.8 mW cm-2)高得多的功率密度(1976.1 mW cm-2)。同時,經過30000次的加速應力試驗,其峰值功率密度損失了14.2%,而在相同的試驗條件下,工業Pt/C的峰值功率密度損失了25.7%,這表明它是一種高活性和耐用的MEA陰極催化劑。

3)密度泛函理論(DFT)計算揭示了優化ORR過程中電子轉移的Pt位和Rh位的逆氧化還原趨勢。Te激活了強大的p-d耦合,并保持了強大的電活性,從而實現了出色電活性和耐用性。

這項工作代表著在為實際燃料電池應用合理設計多組分納米材料方面取得的重大進展。

Lingzheng Bu, et al, Three-dimensional porous platinum-tellurium-rhodium surface/interface achieve remarkable practical fuel cell catalysis, Energy Environ. Sci., 2022

DOI: 10.1039/D2EE01597H

https://doi.org/10.1039/D2EE01597H

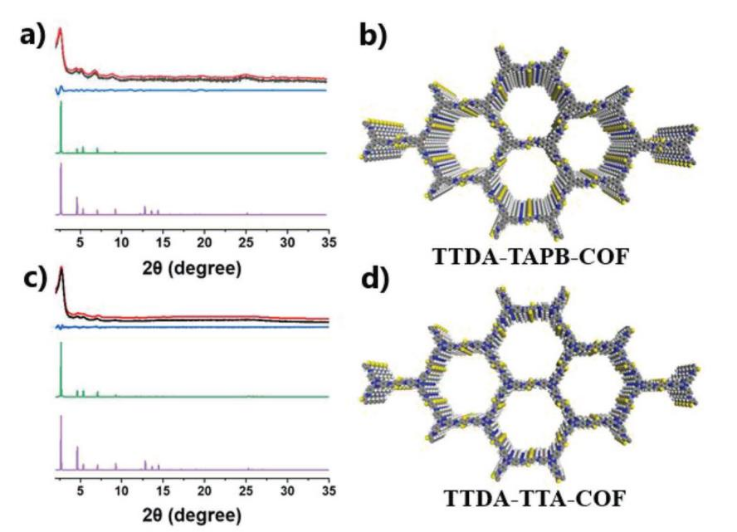

7. AEM:共軛COF抑制鈣鈦礦太陽能電池的電荷復合和分解

鈣鈦礦太陽能電池 (PSC) 的功率轉換效率 (PCE) 在過去10年中迅速提高。然而,隨著效率的進一步提高,需要提高鈣鈦礦材料的長期穩定性,這限制了 PSC 的商業化。因此,迫切需要尋找同時抑制鈣鈦礦材料的電荷復合和降解的方法。蔚山國立科學技術學院Sang Il Seok,吉林大學Zhongping Li以及南京航空航天大學Wanlin Guo等人通過噻吩并[3,2-b]噻吩-2,5-二甲醛(TTDA)與1,3,5-三(4-氨基苯基)苯(TAPB)或2 ,4,6-三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪 (TTA)反應。將這兩種COF添加到鈣鈦礦層可以通過空間分離的前沿軌道更有效地分離電荷,還可以抑制FAPbI3層的降解和δ-FAPbI3的形成。

本文要點:

1)具有TTDA-TTA-COF的PSC表現出比具有TTDA-TAPB-COF的PSC更高的效率和開路電壓。這歸因于TTDA-TTA-COF中更強的共軛特性和π-π相互作用誘導的鈣鈦礦更好的結晶。

2)具有TTDA-TTA-COF的冠軍PSC表現出23.35%的PCE和出色的長期穩定性。據我們所知,這是使用結晶有機框架作為添加劑制造的 PSC 中效率最高的。

3)這項工作提供了一條通過結合適當的COF來制造高效和穩定的 PSC 的新途徑。

Nie, R., et al, Simultaneously Suppressing Charge Recombination and Decomposition of Perovskite Solar Cells by Conjugated Covalent Organic Frameworks. Adv. Energy Mater. 2022, 2200480.

https://doi.org/10.1002/aenm.202200480

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202200480

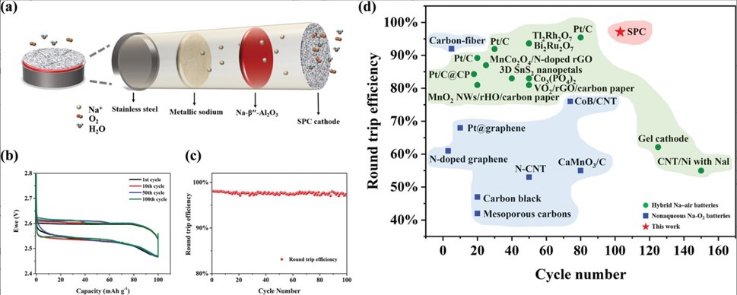

8. AFM:高度穩定的全固態Na-O2/H2O型電池

金屬-空氣電池是以電極電位較負的金屬作負極,以空氣中的氧或純氧作正極的新型電池,金屬空氣電池具有比能量高,價格便宜,性能穩定等特點,被視為下一代儲能技術的有力備選之一。其中,全固態可充電Na-O2電池因其理論能量密度高,安全性,電化學穩定性和豐富的鈉資源而引起了研究人員極大的興趣。然而,Na-O2電池反應中產生的不溶性放電產物很容易堵塞多孔陰極,從而減緩ORR動力學過程(即放電過程中的高過電位)。此外,Na-O2電池的放電產物具有高度氧化性,極易與電池組分(即電解質和電極材料)發生反應,導致形成副產物的生成。這種復雜的放電產物限制了氧氣陰極的有效性,因此需要設計一個可以精細控制放電產物并在充電時有效地去除副產物的陰極。

近日,上海微系統與信息技術研究所的劉志團隊設計了一種獨特的銀聚合物復合陰極,基于此構建的可充電的全固態Na-O2/H2O型電池可在一定濕度的氧氣環境下催化和精確控制放電產物。

本文要點:

1)該工作采用銀納米粉體、乙酸正丁酯、1-甲氧基-2-丙醇醋酸酯和丙烯酸樹脂構建了一種全新的銀聚合物復合陰極(SPC),使用原位拉曼,DEMS,XRD以及EDS等對電極進行表征,發現銀納米粉體催化劑可以有效降低NaOH分解的反應勢壘,使得電池可以維持低過電位進行循環,顯著的提升了全固態Na-O2/H2O型電池的循環穩定性(100次循環后,容量保持率>97%)和能量密度(20 mA/g)。

2)該工作還研究了空氣中的相對濕度(Rh)對于電池反應中放電產物和水合狀態的影響,從而通過調節Rh來控制充電動力學和電池性能,其方法的有效性還可擴展到其他金屬空氣電池等儲能系統。

Chenggong Jiang,et al,A Highly Stable All-Solid-State Na–O2/H2O Battery with Low Overpotential Based on Sodium Hydroxide,advanced functional materials,2022

DOI:10.1002/adfm.202202518

https://doi.org/10.1002/adfm.202202518

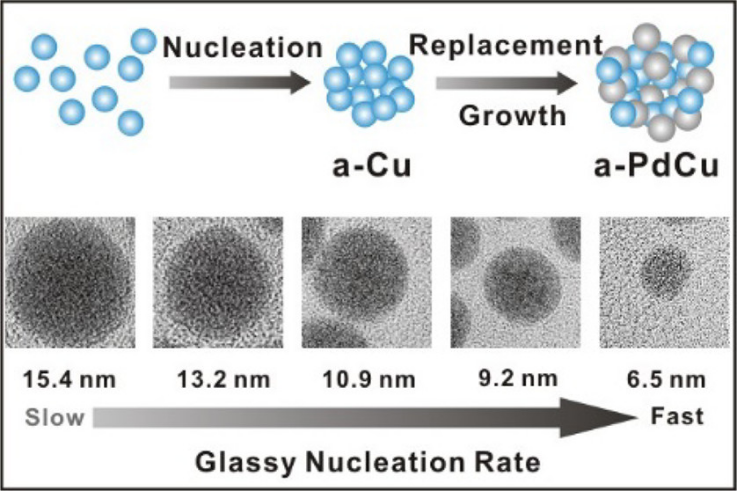

9. Nano Letters:定制無定形PdCu納米結構用于乙醇電氧化中的高效C-C裂解

直接乙醇燃料電池的大規模應用一直受到陽極乙醇氧化反應緩慢的阻礙。目前設計和制造EOR電催化劑的研究住喲啊集中在結晶材料上,催化效率提高有限。近日,西安交通大學金明尚教授通過控制OAm-AA體系中銅的玻璃成核動力學,實現了尺寸和形狀可控的均勻PdCu非晶納米結構的合成。

本文要點:

1)研究關鍵是引入碘化鉀(KI)作為Cu和Pd前驅體的額外配位劑,這導致了對兩者還原動力學的抑制,從而不影響Cu的形核優先級。

2)在此基礎上,研究人員實現了定制非晶態PdCu(a-PdCu)的尺寸,并通過簡單地改變反應溶液中加入的KI量來選擇性地將它們塑造成納米球或納米線。具體地說,通過調節KI的量從0.02到0.2 mm,我們得到了平均尺寸在6.5?15.4 nm范圍內的均勻的a-PdCu納米球。當KI的量充分降低到0.01 mm以下時,由于以OAM為軟模板的微小顆粒的組裝,可以生成超細直徑的a-PdCu納米線。

3)然后將所制備的納米粒子作為乙醇氧化的電催化劑進行了評價。實驗和理論研究都表明,非晶化活化的PdCu納米粒子可以高效裂解乙醇分子中化學穩定的C-C鍵。結果表明,a-PdCu納米催化劑的C1路徑法拉第效率可達69.6%,遠遠超過晶態催化劑和Pd/C催化劑。

4)研究人員研究了催化劑的結構依賴性,通過優化催化劑的大小和形狀,得到了高活性和耐久的a-PdCu納米催化劑。最大比活性高達23.7 mA/cm2,表現優于以往報道的大多數催化劑。

Weicong Wang, et al, Tailoring Amorphous PdCu Nanostructures for Efficient C?C Cleavage in Ethanol Electrooxidation, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01870

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01870

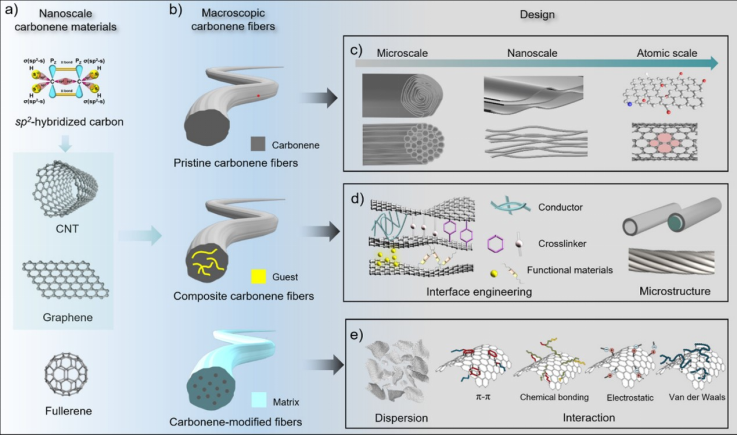

10. Nano Letter:烯碳纖維:邁向下一代纖維材料

人類社會的發展對先進纖維材料提出了前所未有的要求,特別是近半個世紀以來,碳纖維(CF)、芳綸纖維、陶瓷纖維等高性能纖維發展迅速,已廣泛應用于航空航天、國防、交通等前沿領域。其中,納米碳材料,如碳納米管,石墨烯的出現,推動了烯碳纖維的進一步發展。烯碳材料由sp2碳原子組成的低維納米碳材料,它們具有超高的比強度,韌性,導電性和導熱性,極大的提升了纖維的綜合性能。北京大學張錦對烯碳纖維的結構、分類和設計策略進行了全面探討,并總結了烯碳纖維制備和應用的最新進展。最后,該工作還發表了其對開發下一代輕質、高性能、多功能和智能烯碳纖維材料的看法。

Yeye Wen,et al,Carbonene Fibers: Toward Next-Generation Fiber Materials,Nano Letter,2022

DOI:10.1021/acs.nanolett.1c04878

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04878

11. EnSM:紫外光輔助構建低鉑負載Mxene催化劑用于高性能Li?O2電池

用少量的貴金屬實現高的電催化活性是提高Li-O2電池性能和降低成本的關鍵。近日,北京理工大學Chuan Wu,Guoqiang Tan報道了一種紫外光輔助合成方法,以制備高活性和超級穩定的低Pt含量的Mxene基電催化劑。

本文要點:

1)所得到的電催化劑具有均勻的Pt納米晶鑲嵌在多層Ti3C2 Mxene(Pt-Ti3C2)中。

2)由于電性能、催化性能和結構穩定性的改善,這種催化劑的設計使其具有良好的電化學性能。值得注意的是,當鉑負載量為14769.0 1 mg cm?2正極時,催化劑表現出較高的放電容量(14769 mAh gPt-Ti3C2-1),較低的充電過電位(0.32 V),以及超過100次的良好循環性能。

3)研究人員系統的研究揭示了電催化性能與化學結構的相關性,而穩定的Pt?Ti化學吸附促進了多層Ti3C2襯底上Pt納米晶之間的協同催化作用。密度泛函理論揭示了電催化降低電荷過電位的機理,而Pt-Ti3C2和Li2O2單體之間的溫和相互作用使電荷過電位較低。

Dong Cao, et al, Ultraviolet-Assisted Construction of Low-Pt-Loaded MXene Catalysts for High-Performance Li?O2 Batteries, Energy Storage Materials (2022)

DOI:10.1016/j.ensm.2022.07.026

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.07.026

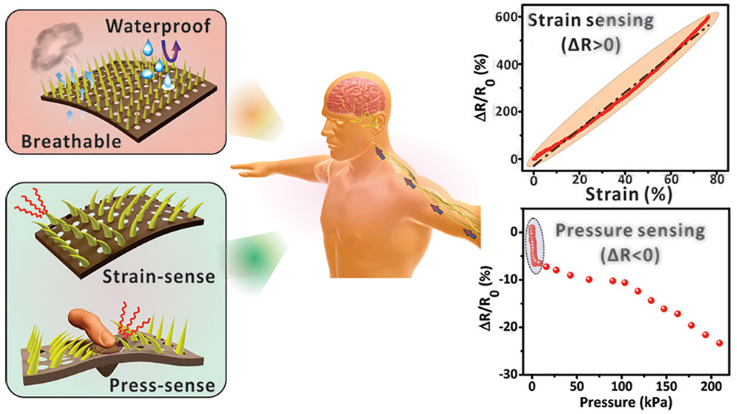

12. ACS Nano:一種透氣防水非重疊模式壓力應變傳感三維結構電子皮膚

近年來,可穿戴傳感器不僅在醫療監護領域引起了廣泛的興趣,而且在方便和智能的人?機器交互方面也引起了廣泛的興趣。然而,諸如可穿戴舒適性、多種適用條件以及機械刺激的差異性等挑戰還沒有完全解決。近日,澳門大學Bingpu Zhou,Qingsong Xu開發了一種透氣防水的電子皮膚(E-Skin),它可以感知壓力/應變,信號不重疊。

本文要點:

1)磁性吸引和納米尺度聚集的協同效應使E-Skin具有微孔透氣性和三維微纖毛的超疏水性。在施加壓力時,導電微纖毛的彎曲使足夠的接觸減少了電阻,而拉伸則由于導電材料的分離而導致電阻增加。

2)優化后的E-Skin對小應變(7.747?80%)有較高的測量因子,檢測下限為0.04%。此外,三維微纖毛還表現出?0.0198 kpa?1(0?3 kpa)的靈敏度和高達200kpa的寬檢測范圍,并具有穩健性。

3)研究發現,E-Skin可以可靠而準確地區分人體關節的各種運動,涵蓋了包括彎曲、拉伸和壓力在內的廣泛范圍。利用不重疊的讀數,可以在不同的刺激下產生三值輸入“1”、“0”和“?1”,從而擴展了邏輯輸出的命令容量,例如有效的莫爾斯電碼和直觀的機器人控制。

由于E-Skin的快速響應、長期穩定(10000個循環)、透氣性和超疏水性,這種E-Skin可以作為可穿戴器件廣泛應用于從人體運動監測到人?機器交互,朝著更加方便和智能的未來。

Ming Lei, et al, Breathable and Waterproof Electronic Skin with Three-Dimensional Architecture for Pressure and Strain Sensing in Nonoverlapping Mode, ACS Nano,

DOI: 10.1021/acsnano.2c04188

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04188

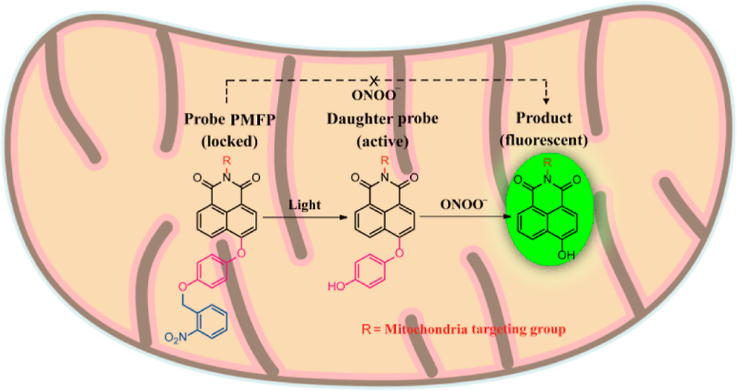

13. Anal. Chem:對鐵死亡期間線粒體內的過氧亞硝酸鹽進行高保真度熒光成像

鐵死亡是一種調控細胞死亡的重要方式,并且也是一系列疾病的發病機制的基礎。雖然目前已有許多研究致力于揭示鐵死亡的分子機制,但人們對于其中一些機制的細節仍然不夠明確,特別是線粒體中的活性氧(ROS)在鐵死亡過程中的功能仍然存在很大爭議,而這主要是由于人們對于線粒體ROS水平在鐵死亡過程中的變化的不夠了解。傳統的線粒體靶向探針往往會與胞質ROS發生反應,并在進入線粒體前就表現出熒光變化,進而會在評估線粒體ROS水平時給出錯誤的結果,以導致對其生物功能的誤判。為了解決這一問題,山東師范大學唐波教授、王栩教授和解希雷教授設計了一種光控、靶向線粒體的熒光探針,并將其用于對線粒體中的過氧亞硝酸鹽(ONOO-,一種可作為鐵死亡媒介的ROS)進行原位可視化成像。

本文要點:

1)該光激活探針對ONOO-具有高度特異性和敏感的熒光響應性。研究表明,光照可以人為地調節其響應活性,進而確保所有探針分子都能以鎖定狀態通過細胞質,而在到達線粒體后被光所激活。這種光控熒光成像策略可以消除線粒體外部的ONOO-的干擾,因此能夠在活細胞和動物模型中提高對線粒體ONOO-的生物成像的保真度。

2)實驗也利用該探針首次揭示了erastin誘導的鐵死亡過程中線粒體ONOO-通量及其可能的生物來源。實驗結果表明,線粒體中的ONOO- /ROS與鐵死亡的發展密切相關,這一結果也將進一步促進對于鐵死亡的全面探索和調控。

Xilei Xie. et al. Photocontrollable Fluorescence Imaging of Mitochondrial Peroxynitrite during Ferroptosis with High Fidelity. Analytical Chemistry. 2022

DOI: 10.1021/acs.analchem.2c01758

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.2c01758