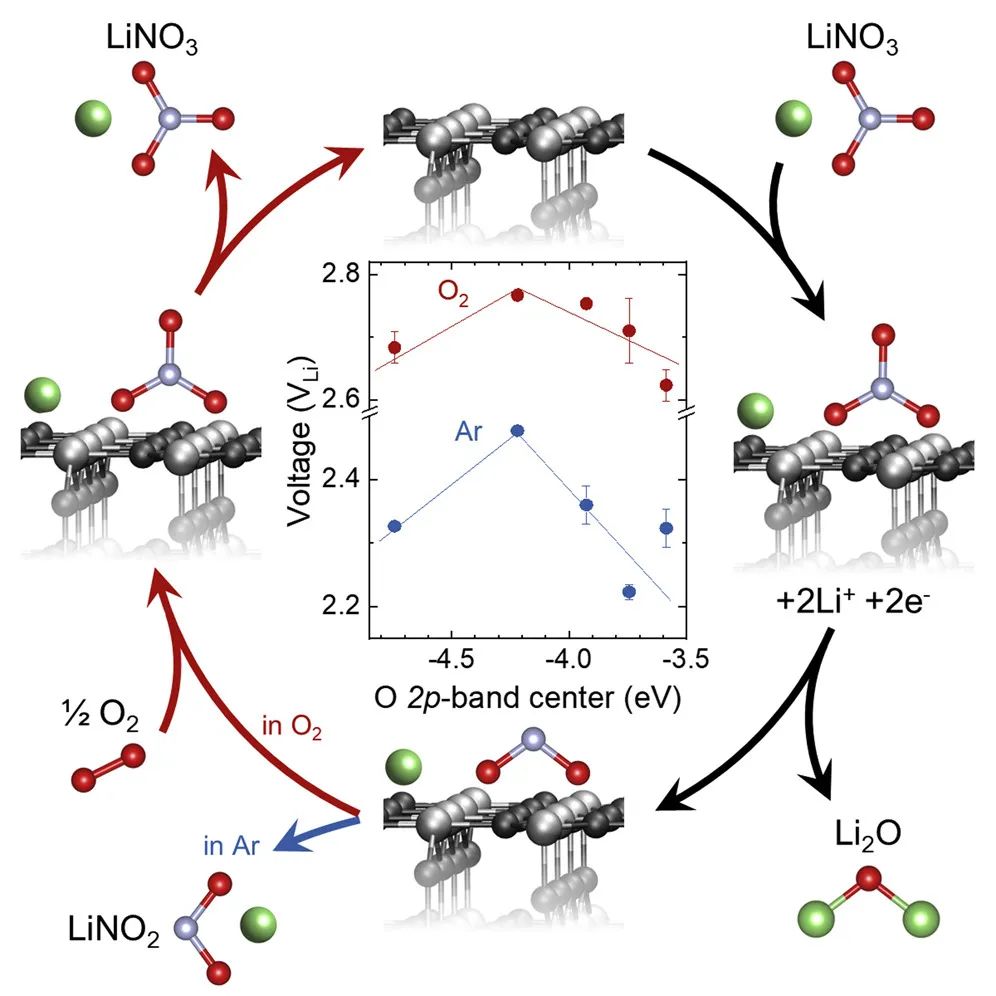

1. Joule:用于鋰-氧電池的金屬氧化物上硝酸鹽介導的四電子氧還原

Li–O2電池可以提供比鋰離子電池更大的能量,但由于質子惰性電解質的不穩定性,其效率和循環壽命較差。近日,麻省理工學院邵陽教授,Graham Leverick發現,硝酸鹽通過電化學還原為亞硝酸鹽,隨后亞硝酸鹽被分子O2化學氧化為硝酸鹽,促進了四電子氧還原形成具有LiNO3/KNO3的Li–O2電池的Li2O。1)同位素標記實驗表明,熔鹽Li-O2電池充電過程中析出的O2中的氧原子來自硝酸鹽電解液,而不是分子氧。用16O基LiNO3/KNO3在36O2 (18O18O)中放電后氧電極的拉曼光譜測量揭示Li2O不含18O,但LiNO3/KNO3含有18O。差分電化學質譜法(DEMS)顯示,在這種以36O2 (18O18O)放電的電極充電時僅檢測到32O2。這種Li–O2電池的放電電壓對氧電極的表面化學很敏感。2)四電子氧還原成Li2O ( 4 Li+ + 4 e- + O2 => 2Li2O)的表觀動力學可能受到硝酸鹽還原成亞硝酸鹽(2LiNO3+4e-+4 Li+ = > 2Li2O)的電化學還原緩慢的限制,這是由于弱的NO3-吸附或NO2-的解吸,這可能受到NO2-的強表面結合強度和NO2-被O2表面氧化的弱動力學的阻礙。3)研究發現具有類NiO表面的氧電極對于電化學NO3-還原成NO2-和O2對NO2-的表面氧化具有快速動力學,這是在O2和Ar中用LiNO3/KNO3放電觀察到高電壓和高倍率容量的原因。

Zhu et al., Nitrate-mediated four-electron oxygen reduction on metal oxides for lithium-oxygen batteries, Joule (2022)DOI:10.1016/j.joule.2022.06.032https://doi.org/10.1016/j.joule.2022.06.032

2. EES:原位拉曼光譜揭示Cu(hkl)單晶表面電化學CO2還原反應過程

銅(Cu)催化劑用于電化學CO2還原反應(CO2RR)可顯著提高多碳產物的選擇性。表面刻面和結構效應在CO2RR中起著關鍵作用。然而,人們關于這些表面機制知之甚少,在原子級平坦的Cu(hkl)單晶表面上原位識別痕量中間體是一項極具挑戰性的任務,需要復雜的技術。近日,廈門大學李劍鋒教授,董金超利用原位拉曼光譜研究了Cu(hkl)表面的CO2RR。1)研究人員在不同的Cu(hkl)表面上捕獲了關鍵的CO2RR中間物種的直接光譜證據,例如*CO2-、*COOH、*CO、*OCCO和*CH2CHO,這通過13C和D2O同位素替代實驗得到了進一步驗證。2)基于原位Raman和DFT結果,研究人員證實了Cu(110)表面上的CO2RR過程具有吸附的*CO的高表面覆蓋率,這促進了*OCCO耦合結構和*CH2CHO中間體的形成,進而可以產生C2產物。然而,Cu(111)表面具有低的*CO覆蓋率,因此被發現不利于*OCCO耦合結構的形成,因此主要僅產生CH4產物。3)此外,發現高濃度電解質或CO2有效地增加了電極表面上的*CO覆蓋,使得更容易產生C2產物。因此,可以通過調節特定的晶體表面結構和電解質濃度來選擇性地獲得一些想要的C1或C2產物。這些結果有助于人們重新考慮最近提出的CO2RR反應機理,并指導選擇CO2RR電位和電解質配方,以更好地控制反應途徑。

Y. Zhao, et al, Elucidating electrochemical CO2 reduction reaction processes on Cu(hkl) single-crystal surfaces by in situ Raman spectroscopy. Energy Environ. Sci., 2022https://doi.org/10.1039/D2EE01334G

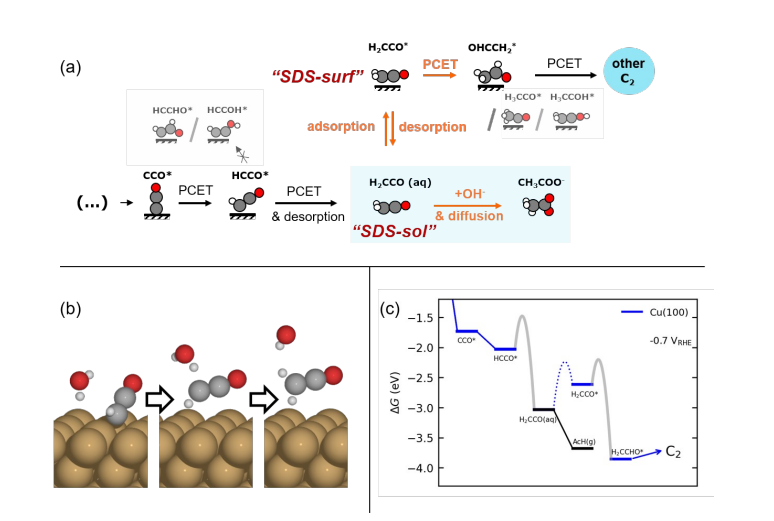

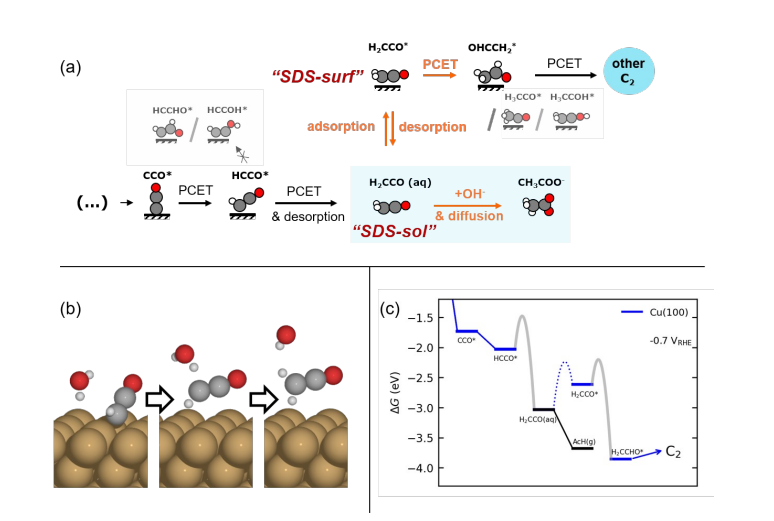

3. EES:Cu上電化學CO(2)還原過程中乙酸根的形成機理

納米結構的銅(Cu)催化劑增加了電化學CO2還原反應(CO2RR)中高價值C-C偶聯C2產物(乙烯、乙酸酯和乙醇)的選擇性和幾何活性。高價值C2產物之間的選擇性也會發生變化,例如,乙酸乙酯的產率隨著堿度的增加而增加,并取決于催化劑的形態。與其他C2產物相比,乙酸乙酯選擇性背后的反應機理仍然存在爭議。近日,特拉華大學Feng Jiao通過從頭算模擬、動力學-輸運耦合模型和負載實驗闡明了乙酸乙酯的反應機理。1)研究發現乙酸酯選擇性的趨勢可以從電解質pH值和催化劑的局部傳質性質的變化中得到合理解釋,而不能從Cu的內在活性的變化中得到合理解釋。選擇性機理源于乙烯酮(一種穩定的(封閉殼)中間體)從催化劑表面轉移到溶液中,在溶液中與乙酸酯反應。雖然這種機制尚未在CO2RR中討論,但它的變體可以解釋在其他穩定中間體如CO和乙醛中觀察到的類似選擇性波動。研究表明,乙酸酯選擇性隨著pH值的增加、催化劑粗糙度的降低而增加,并隨著施加的電勢而顯著變化。

H. H. Heenen, H. Shin, G. Kastlunger, S. Overa, J. Gauthier, F. Jiao and K. Chan, Mechanism for acetate formation in electrochemical CO(2)reduction on Cu: Selectivity with potential, pH, and nanostructuringEnergy Environ. Sci., 2022https://doi.org/10.1039/D2EE01485H

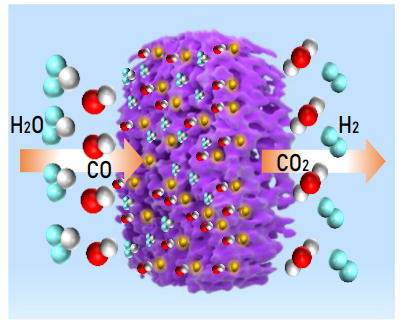

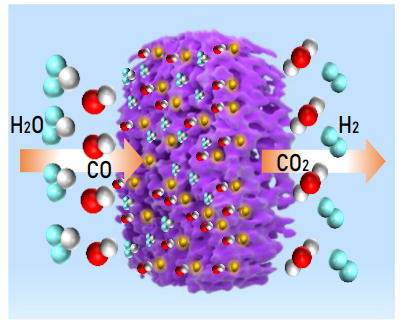

4. Angew:負載Pt多孔單晶氧化物中的氧空位助力低溫水煤氣變換反應

低溫水煤氣變換(WGS)反應在化石燃料制氫和質子交換膜燃料電池氫氣凈化中起著重要作用。然而,在WGS反應中,H2O的活化是一個關鍵的反應步驟,其極大地限制了WGS反應的整體性能。多孔單晶(PSC)結合了多孔結構中有序的晶格結構和無序的連通孔,通過骨架主體和三維連續表面上的晶格的長程有序,為在均勻分散狀態下產生和穩定氧空位(VO)提供了獨特的優勢。近日,中科院福建物構所謝奎研究員成功地在還原的PSC MoO3整體晶格中生成了大量的VO,并沉積了原子層狀的Pt團簇,以構建一個界面系統來促進WGS反應。1)研究人員首先從CdMoO4單晶開始,利用晶格重建策略生長PSC MoO3整晶。將CdMoO4單晶在氨水中,在600-650℃的壓力下,在50-760 Torr下處理得到PSC MoN單體,然后在O2中,在550-600 ℃的壓力下,在100-760 Torr下熱處理得到PSC MoO3單體。2)充足的氧空位可以有效地分解水,從而在低溫度下實現WGS反應的優異性能。展示了最高的WGS反應性能與前所未有的Pt在表面的比率。即使在120-180 °C的溫度下,CO的完全轉化,提供了優異的穩定性,即使在連續操作100小時后,性能也沒有下降。3)研究發現,PSC MoO3還原過程中產生的多余電子空穴組成了晶格約束的Pt團簇價鍵,導致了CO的強吸附和Pt-MoO3樣品的穩定性。這項工作不僅開辟了制造大量氧缺陷的新途徑,而且通過在PSC單體的晶格中穩定VO,使其耐用。

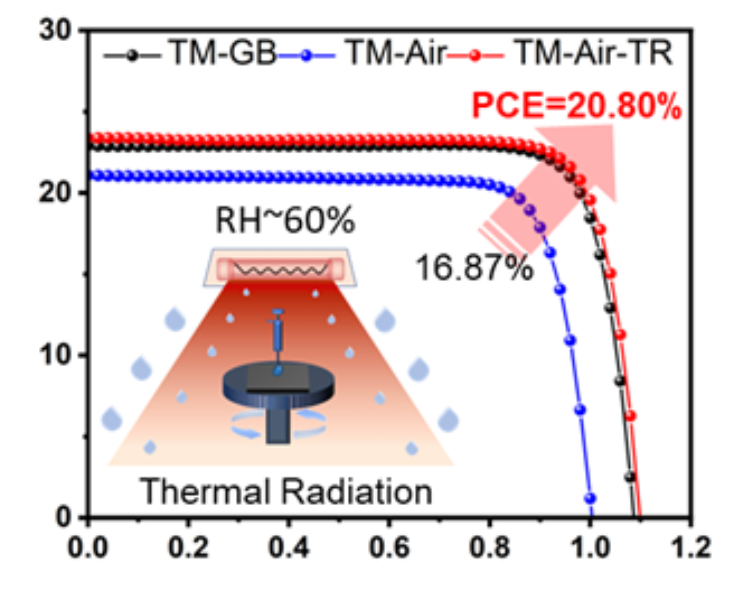

Shaobo Xi, Jie Zhang, Kui Xie, Low-temperature Water-gas Shift Reaction Enhanced by Oxygen Vacancies in Pt-loaded Porous Single-crystalline Oxide Monoliths, Angew. Chem. Int. Ed. 2022DOI: 10.1002/anie.202209851https://doi.org/10.1002/anie.2022098515. AM:高濕條件下熱輻射驅動鈣鈦礦薄膜超快結晶用于高效倒置太陽能電池在空氣中制造鈣鈦礦太陽能電池(PSC)有利于低成本的商業化生產,但由于鈣鈦礦材料的耐濕性差,很難實現與惰性氣氛中相當的器件性能。南方科技大學Chun Cheng等人使用惰性氣氛(手套箱)和空氣中的兩步順序溶液沉積系統地研究了鈣鈦礦結晶過程。1)研究發現,水分可以穩定溶劑化中間體并防止它們轉化為鈣鈦礦晶體。為了解決這個問題,研究人員使用熱輻射在空氣中10秒內加速鈣鈦礦薄膜的鈣鈦礦結晶。2)所形成的鈣鈦礦薄膜致密、高度取向、晶粒尺寸大、光電性能優越、陷阱密度低。當薄膜應用于PSC器件時,獲得了 20.8% 的冠軍功率轉換效率,這是在高相對濕度 (60±10%) 下空氣制備的倒置PSC的最佳結果之一。3)這項工作極大地有助于理解和調節高濕度下的鈣鈦礦結晶動力學。此外,熱輻射的超快轉換策略為制造用于低溫、環保和空氣處理的高效倒置PSC的高質量鈣鈦礦薄膜提供了前所未有的機會。

Wang, G., et al, Thermal Radiation Driven Ultrafast Crystallization of Perovskite Films Under Heavy Humidity for Efficient Inverted Solar Cells. Adv. Mater..DOI:10.1002/adma.202205143https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.2022051436. Nano Letters:改善大面積容量電池電極電荷存儲動力學的彎曲工程隨著電子設備和電力運輸需求的增加,需要同時具備高能量和動力的鋰離子電池。然而,在高負載的電極中,由于離子傳輸路徑漫長而曲折,其電化學行為受復雜電極結構的控制,速率能力往往受到限制。近日,德克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授,布魯克海文國家實驗室Lei Wang,石溪大學Esther S. Takeuchi通過利用外部磁場控制結構塊,實現了由平行排列的Fe3O4納米片組裝的高負載電極,并實現了納米片方向的可調。1)垂直對齊的90 °電極能夠在高質量負載下提供具有競爭力的速率性能,并保持與厚度無關的最大電荷存儲能力,即使負載達到25 mg cm?2。在高倍率循環過程中可以保留垂直排列的結構,在400次循環后具有最小的容量衰減(每次循環衰減0.047%)。2)研究人員通過研究這些電極在不同彎曲度下的電化學行為,建立了彎曲度與倍率性能之間的定量關系。3)利用垂直排列的90 ° Fe3O4電極作為Fe3O4-NMC全電池的模型負極,結果顯示,這種垂直結構能夠充分利用陽極側的最大電荷存儲能力,進一步提高全電池的電化學性能。本研究闡明了彎曲效應對電荷存儲動力學的重要影響,為制備下一代高儲能系統的最優厚電極提供了思路。

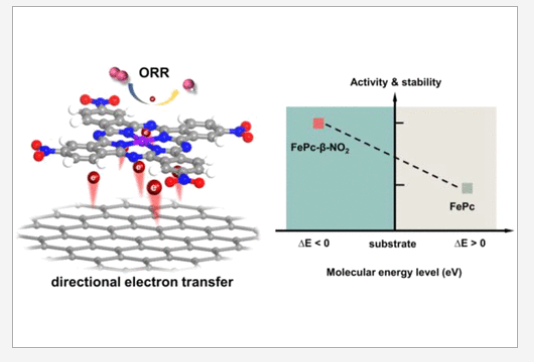

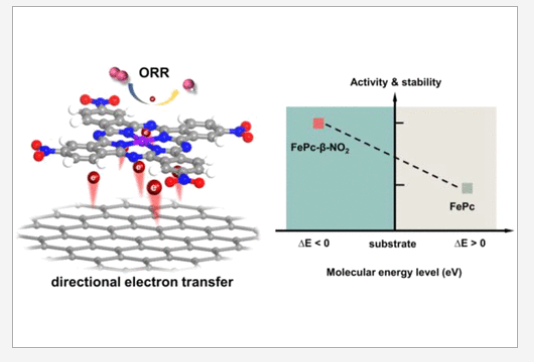

Zhengyu Ju, et al, Tortuosity Engineering for Improved Charge Storage Kinetics in High-Areal-Capacity Battery Electrodes, Nano Lett., 2022DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02100https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c021007. Nano Letters:能級工程對電子轉移的定向操縱實現高效陰極氧還原電子傳遞在決定能量器件的能量轉換效率方面起著重要作用。氮配位單金屬中心(M-N4)材料作為電催化劑在器件方面顯示出巨大的潛力。然而,如何定向地操縱M-N4催化劑中的電子轉移以獲得更高的效率仍然是一個很大的困難。近日,中科大吳長征教授在經典FePc分子/碳模型的基礎上,發現了襯底和Fe?N4位點之間的界面電子轉移機制。因此,通過界面能級匹配策略操縱定向電子轉移路徑成為現實。1)將4-硝基鄰苯二甲腈碎片與尿素、FeCl2和(NH4)2MoO4混合,然后在200 ℃的Ar氣氛下進行反應。然后,對粗品進行洗滌和干燥,得到FePc-β-NO2分子(?NO2取代在FePc苯環上的β-位)。此外,通過FePc分子與凱金黑(KJ)碳底物(π?π=4.26)之間的Φ相互作用組裝了經典的FePc分子/碳模型,并作為電催化劑。通過這種方法,將分子錨定在KJ的孔壁上,分別命名為FePc-β-NO2-KJ、FePc-KJ和FePc-α-NO2-KJ。2)ARPES和XAS分析表明,只需在FePc中引入?NO2,就可以降低分子能級,使界面電子從碳轉移到分子中,從而使Fe?N4位點具有較快的電子供應能力和較強的Fe?N鍵。3)這種FePc-β-NO2/碳催化劑(FePc-β-NO2-KJ)具有出色的ORR反應活性(具有0.93 V的波電位)和穩定性(20000 cv循環),并表現出超高的鋅-空氣電池性能,打破了分子催化劑的應用限制。能級工程為定向操縱電子轉移提供了一種通用的方法,為設計高效穩定的M-N4電催化劑提供了新的思路。

Yang Wang, et al, Directional Manipulation of Electron Transfer by Energy Level Engineering for Efficient Cathodic Oxygen Reduction, Nano Lett., 2022DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01933https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01933

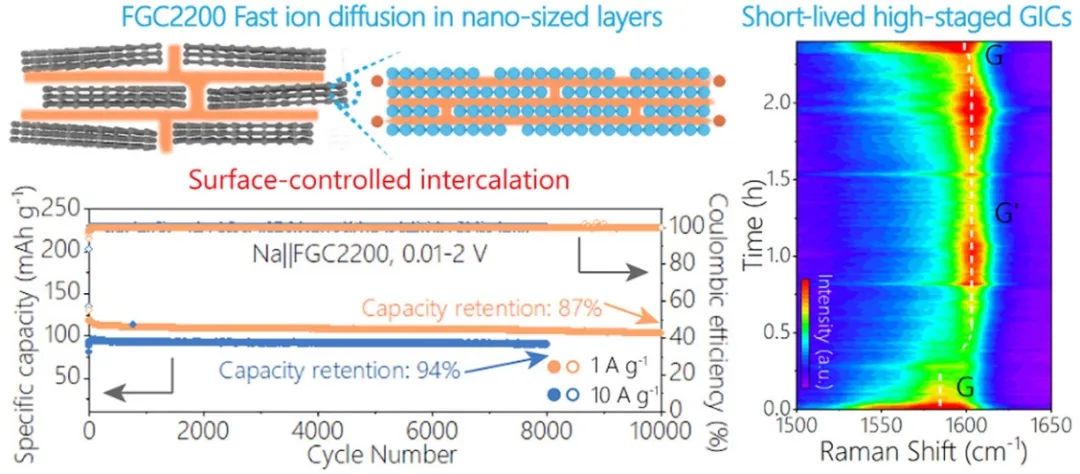

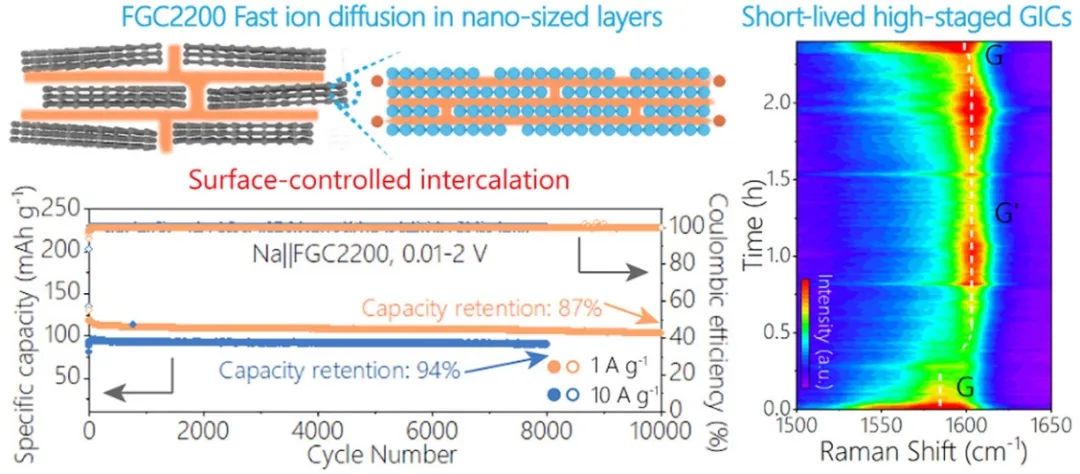

8. Nano Letters:少層石墨碳中鈉共插層超快動力學的機理研究

快充電鈉離子電池的發展仍然受到缺乏合適的碳質負極的嚴重挑戰,該負極表現出具有快速動力學的嵌入平臺。近日,清華深圳國際研究生院康飛宇教授,Dengyun Zhai開發了一種具有良好的快充電性能(電流增加100倍后保持率為82%)和循環穩定性(1A g?1下,可循環10000次)的少層石墨碳負極。1)與傳統微米級NG中的擴散控制插層不同,這種2D石墨碳能夠以快速的表面控制動力學嵌入溶劑化的Na+離子。這一發現更新了經典的法拉第插層動力學的觀點,并強調了高度結晶的納米結構在操縱快速充電性能方面的重要性。2)此外,研究人員在原位拉曼光譜中可以觀察到高階段GICs向低階段GICs的快速轉變,在這種快速離子插層方式下觀察到了連續的光譜特征。結果表明,幾層石墨化碳負極在10 A g?1下仍保持106mAhg?1的可逆容量,在1 A g?1下循環10000次后容量保持率達87%。這項工作為快充電石墨碳的儲鈉機理以及高倍率鈉離子電池碳負極的設計提供了新的見解。

Jiali Wang, et al, Mechanistic Insight into Ultrafast Kinetics of Sodium Cointercalation in Few-Layer Graphitic Carbon, Nano Lett., 2022DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02177https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c02177

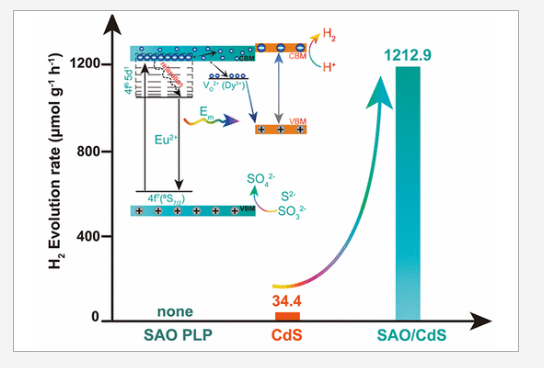

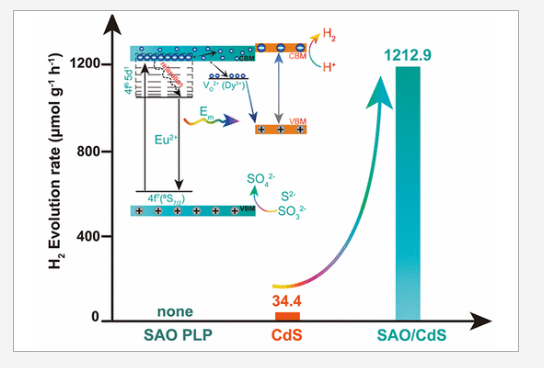

9. Nano Letters:長壽命陷阱態誘導界面電荷轉移增強電荷分離實現高效光催化制氫

半導體中光生載流子為光催化水分解提供了科學基礎。然而,一個持續的挑戰是開發一種促進電荷載流子分離的新機制。近日,太原理工大學Yue Tian,Bining Tian,合肥工業大學Yucheng Wu提出并實驗證明了Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+/CdS(SAO/CdS)異質結構中的陷阱態誘導的界面電荷轉移躍遷機制(TSICTT)路徑,其中捕獲的電子穿過SAO/CdS界面注入到CdS的價帶(VB),從而促進CdS的電荷分離。1)強的SAO-CdS相互作用和費米能級差導致界面處內電場(IEF)和能帶彎曲的形成,從而觸發了TSICCT過程。2)瞬態吸收(TA)光譜的測量揭示了CdS更有效的電荷分離,在SAO PLP的完全陷阱填充后,電子壽命延長了一個數量級。3)得益于TSICTT過程,CdS在可見光照射下的光催化活性提高了34倍。因此,從PLP到半導體的TSICTT工藝為設計高效光催化劑和光電子器件提供了新的機會。

Tianyue Wang, et al, Enhanced Charge Separation for Efficient Photocatalytic H2Production by Long-Lived Trap-State-Induced Interfacial Charge Transfer, Nano Lett., 2022DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02005https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c02005

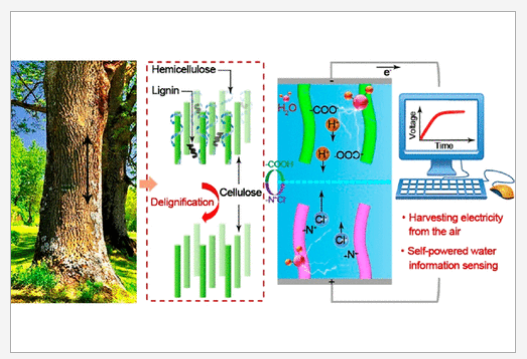

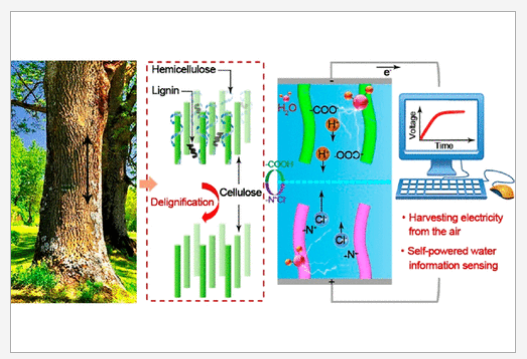

10. Nano Letters:具有排列的離子納米通道的雙層木膜用于自發濕發電

水力發電技術(WEG)被認為是應對全球能源危機和環境污染的一種有吸引力的可再生能源。然而,現有的WEG技術仍然面臨著巨大的挑戰,包括高昂的材料成本、有害成分和特殊的環境要求。近日,浙江農林大學Yibin Ying設計了一種基于雙層木膜和定向離子納米通道的生物親和型木質濕式發電機(WMEG),用于自發濕發電。1)這種WMEG來源于天然橡膠木材,是一種獨特的雙層結構,頂部的AW和底部的CW用于產生可移動離子。這種雙層結構保持了天然木材的介觀結構,用于定向運輸和存儲水分子,并在細胞壁中擴展了豐富的納米通道,以實現離子的快速移動。2)WMEG的高發電性能歸因于天然木材的流動性、可變性和堅固性。豐富的樹木提供了一種實用的水力發電(來自潮濕的空氣)解決方案,能夠為欠發達和救災地區提供清潔電力。這種易用和多功能的設計為下一代自供電可穿戴電子設備提供了新的可能性。

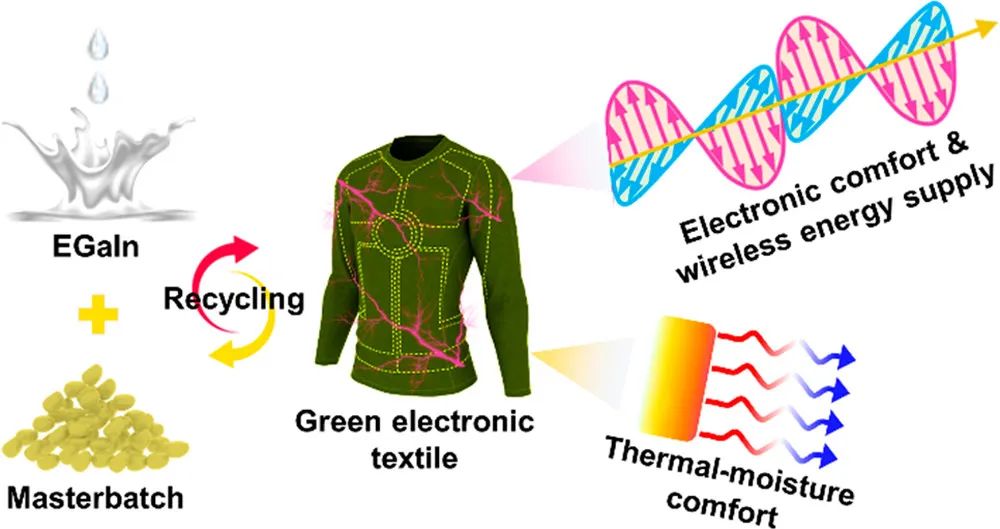

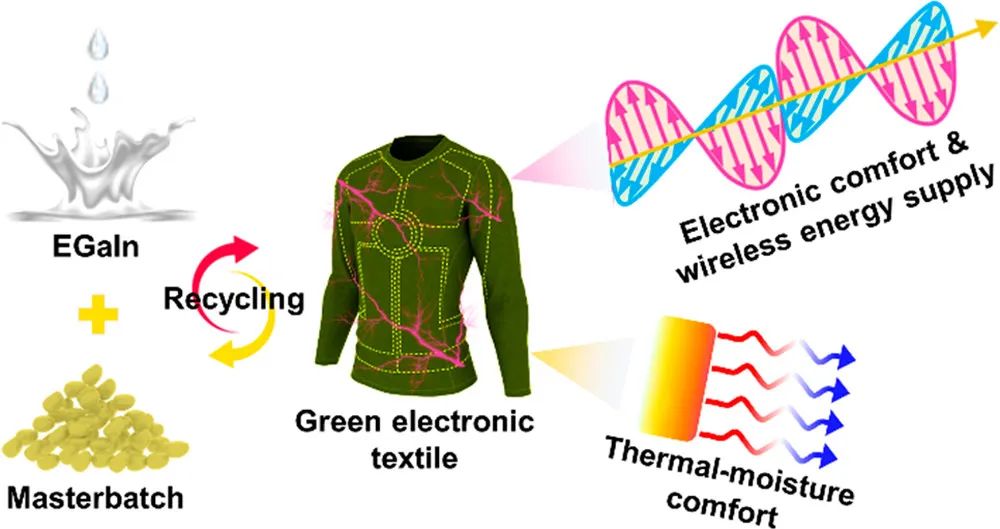

Tailong Cai, et al, Bilayer Wood Membrane with Aligned Ion Nanochannels for Spontaneous Moist-Electric Generation, Nano Lett., 2022DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c00919https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c0091911. ACS Nano:具有個性化舒適性管理的可擴展可重構綠色電子紡織品電子紡織品繼承了傳統服裝的耐穿性,被認為是新興可穿戴電子產品的基礎,特別是在物聯網時代。然而,電子紡織品產生的電子垃圾將進一步加劇傳統紡織品的嚴重污染。近日,東華大學Chengyi Hou,Qinghong Zhang,Hongzhi Wang提出了一種可重構的綠色電子紡織品(RGET),它具有優異的耐磨性(在馬丁代爾摩擦下只有0.9%的質量損失),由可再生的生物基聚乳酸(PLA)和可持續共晶鎵銦(EGaIn)合金制成。1)得益于PLA的易溶解和再加工能力,以及EGaIn合金極低的彈性系數、高的表面張力和特殊的化學惰性,綠色電子纖維和紡織品顯示出引人注目的可重構性,重構前后的質量、透氣率和水蒸氣透過率的變化率分別只有2.7%、4%和2.7%,輸出性能也基本穩定。2)基于保形設計的概念,僅依靠一根足夠長的可重構綠色電子纖維,研究人員構建了一種具有高車身柔度和低電極接口問題的無線供電用戶舒適性紡織品,實現了對添加劑制造的實時監控和選擇性隱私保護(保護時間是響應時間的16.4倍)。此外,基于RGET的卓越熱舒適性和自主開發的主動冷卻系統,RGET覆蓋區域的皮膚溫度降低了5.2 °C。3)該RGET適用于規模化生產,生產的紡織品具有良好的耐洗性和生物相容性。綜上所述,本文提出的設計策略和可重構方法將有助于開發更加環保舒適的電子紡織品。

Wei Gong, et al, Scalable and Reconfigurable Green Electronic Textiles with Personalized Comfort Management, ACS Nano, 2022DOI: 10.1021/acsnano.2c04252https://doi.org/10.1021/acsnano.2c04252

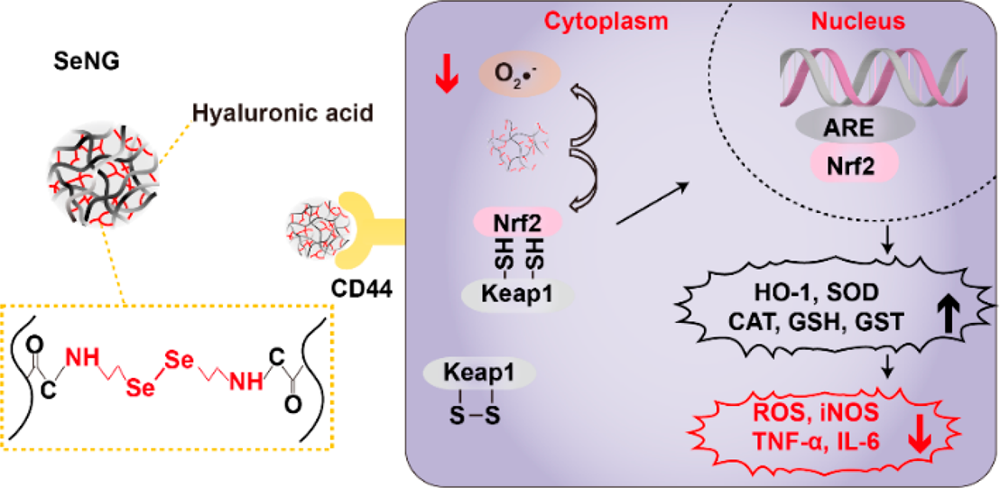

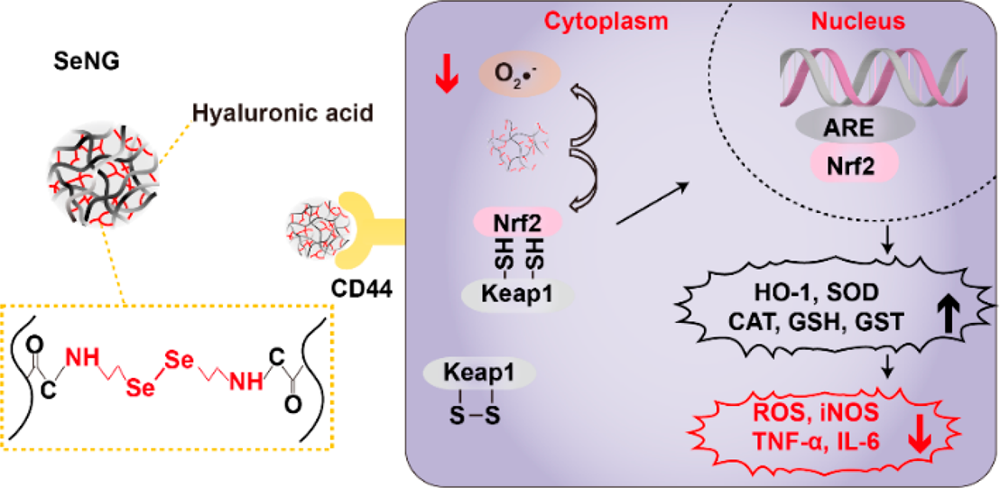

12. ACS Nano:連接聯硒化物的透明質酸納米抗氧化劑通過清除ROS以緩解結腸炎

炎癥性腸病(IBD)的一個重要特征是活性氧(ROS)的過度產生,其會導致信號轉導失調、發生炎癥反應和DNA損傷,并最終導致疾病發展和惡化。因此,清除活性氧已發展成為一種重要的IBD治療策略。鑒于透明質酸(HA)所具有的靶向過表達CD44的炎癥細胞的能力以及過表達的氧化還原調節能力,國家納米科學中心聶廣軍研究員、孟幻研究員和中國科學院大學張銀龍教授開發了一種口服納米制劑,即連接聯硒化物的透明質酸納米凝膠(SeNG),并利用其通過ROS清除機制治療結腸炎。1)研究發現,SeNG可通過CD44-HA之間高效的相互作用以在結腸炎組織中特異性積累。在右旋糖酐硫酸鈉和三硝基苯磺酸誘導的急性結腸炎小鼠模型中,該納米凝膠能夠表現出顯著的抗炎作用。2)機制研究表明,SeNG能夠通過直接消除和上調Nrf2/HO-1信號通路降低ROS水平。綜上所述,該研究工作為基于SeNG的納米抗氧化策略提供了概念證明,有望被用于對結腸炎進行有效治療。

Jiaqi Xu. et al. Design of Diselenide-Bridged Hyaluronic Acid Nano-antioxidant for Efficient ROS Scavenging to Relieve Colitis.ACS Nano. 2022DOI: 10.1021/acsnano.2c05558https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c05558