1. Science: 玻璃中穩定鈣鈦礦納米晶體的三維直接光刻

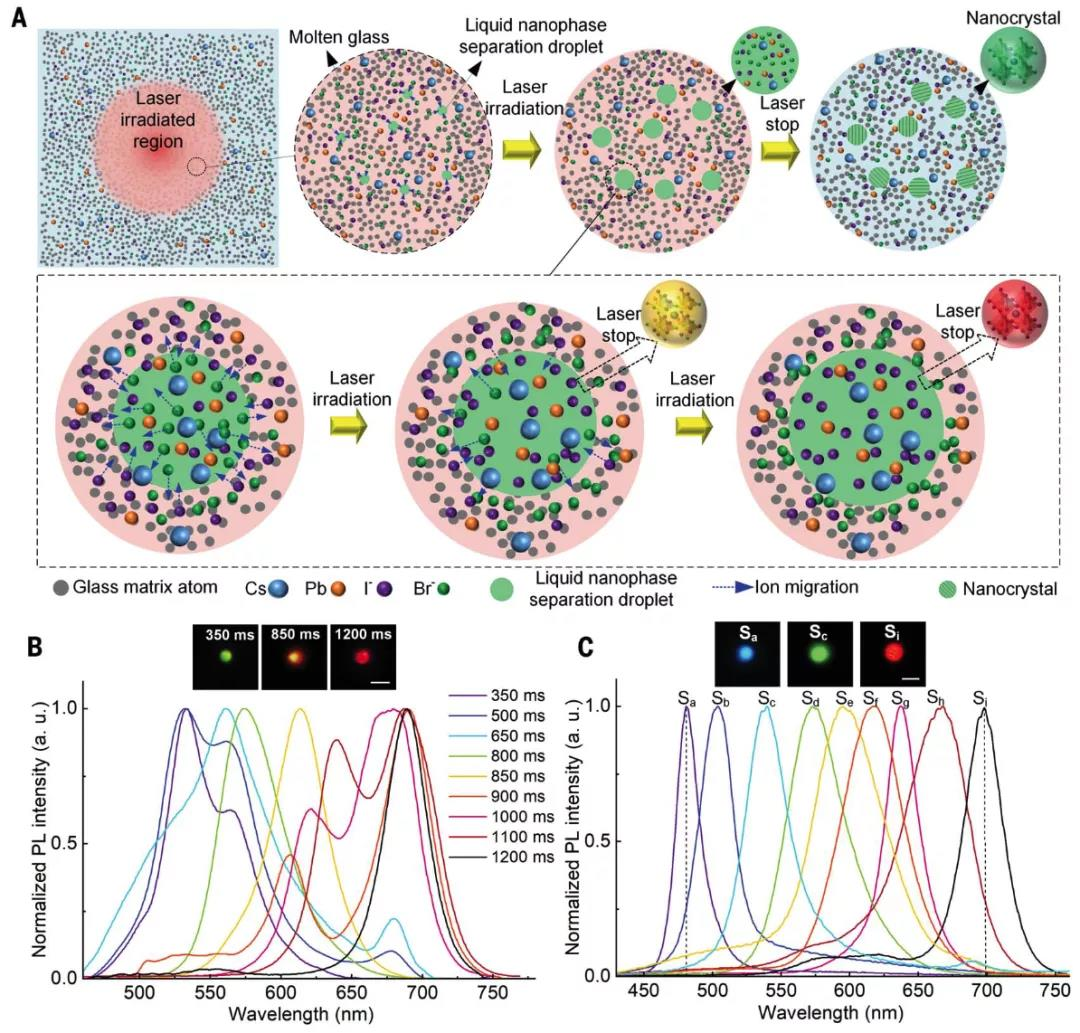

鈣鈦礦納米晶體 (PNC),如三碘化銫鉛 (CsPbI3),可以在顯示應用中顯示具有窄線寬的明亮光發射,但它們的長期穩定性需要在溶液中合成后進行鈍化和封裝步驟。同時,溶液中鈣鈦礦納米晶體 (PNC) 的材料組成工程和器件制造會引入有機污染,并需要幾個合成、加工和穩定步驟。浙江大學邱建榮和之江實驗室譚德志等人報道了具有可調成分和玻璃帶隙的 PNC 的三維 (3D) 直接光刻。

本文要點:

1)通過超快激光誘導的液體納米相分離將鹵離子分布控制在納米級。PNCs 對紫外線照射、有機溶液和高溫(高達 250°C)表現出顯著的穩定性。

2)通過將成分從CsPb(Cl1-xBrx)3轉換為CsPbI3來調整PNC的帶隙及其在480和700 nm波長之間的光致發光。這些封裝的PNC在長時間加熱或有機溶劑和紫外線照射后表現出長期穩定性。

3)玻璃中的印刷3D結構用于光存儲、微型發光二極管和全息顯示器。驗證了所提出的PNC形成和組成可調性的機制。

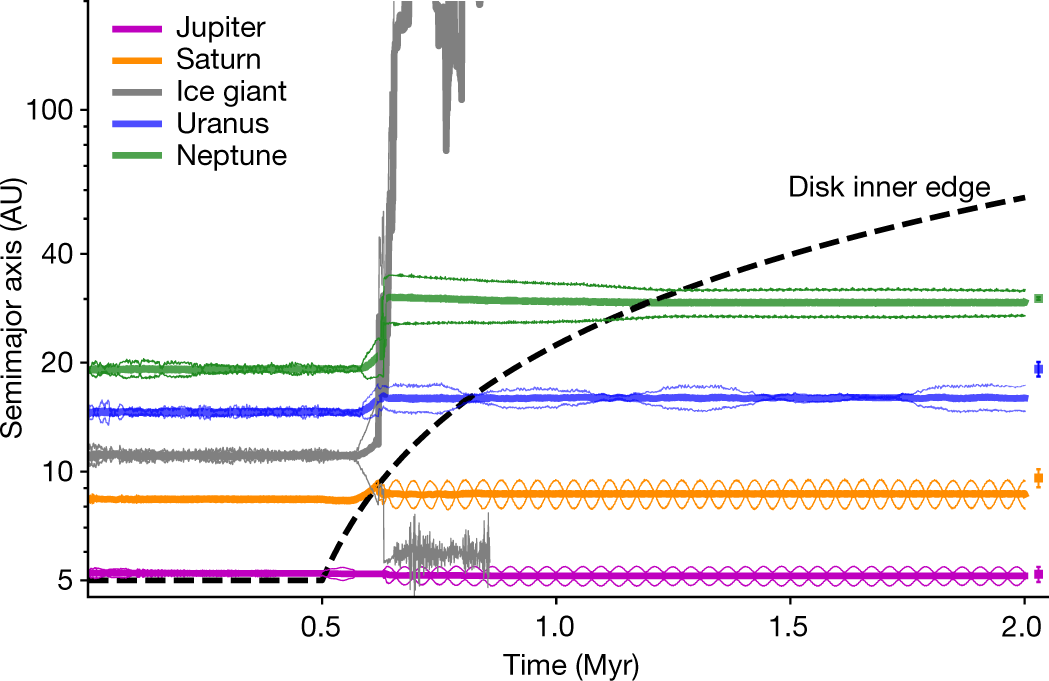

2. Nature:揭秘太陽系的“童年”

通過研究行星家族中的大兄長,木星、土星、海王星、天王星,從它們的動力學變遷 “管中窺豹”,求索太陽系的成長歷程浙江大學物理學院劉倍貝研究員與法國波爾多大學的雷蒙德教授和美國密歇根州立大學雅格布森教授,共同提出太陽系巨行星軌道演化的新模型。他們指出在太陽系初期原行星盤受到太陽光致蒸發作用,盤中氣體從內向外耗散誘發了巨行星軌道的重塑并引起動力學不穩定。

(來源:浙江大學)

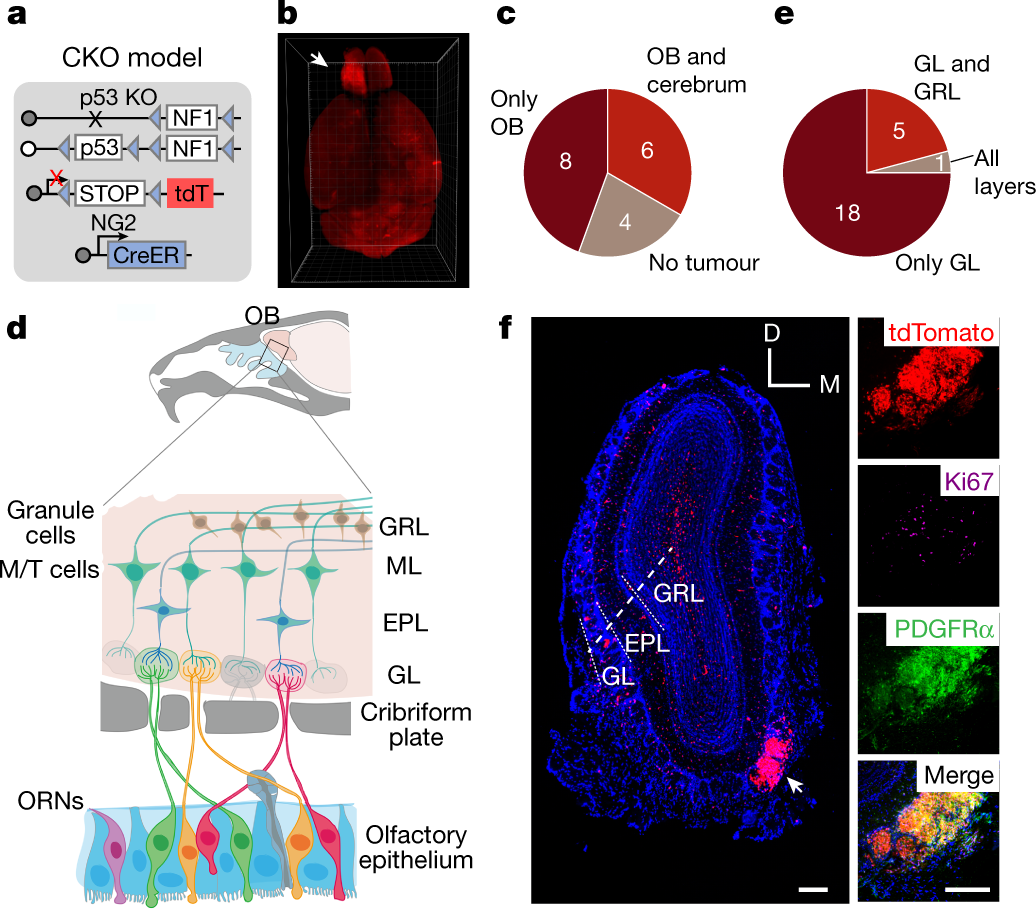

3. Nature:“聞”出來的腫瘤?

腫瘤是如何產生的?一直是橫亙于科學工作者面前的一個難題。浙江大學醫學院腦科學與腦醫學系、良渚實驗室研究員,浙大二院雙聘教授劉沖團隊經過六年多的不懈努力,抽絲剝繭。首次通過清晰證據鏈,證明了嗅覺感知體驗和膠質瘤發生之間存在獨特的直接聯系。

本文要點:

1)發現腫瘤主要自發產生于嗅球的突觸小球層,也就是嗅覺環路第一級神經元(嗅覺感受神經元)和第二級神經元(稱為僧帽/簇狀細胞)的信息交流區域。

2)利用前沿的化學遺傳學干預手段,精確抑制小鼠嗅覺感受神經元活動。研究人員發現,抑制嗅覺感受神經元活動后,腫瘤體積顯著下降;而激活其活動后,腫瘤體積增加。結果證實,嗅覺環路神經元的興奮性活動是膠質瘤產生的根源。

(來源:浙江大學)

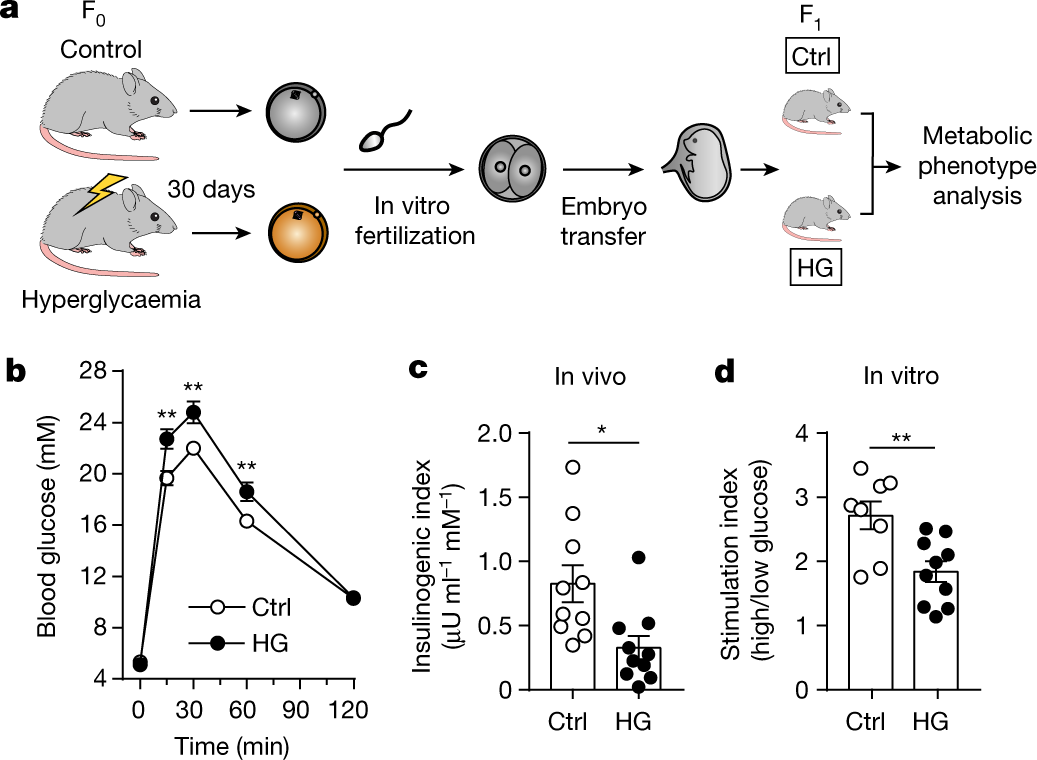

4. Nature:揭示糖尿病的傳代“記憶”機制

如何預防糖尿病的發生一直困擾著科學界和醫學界,如何從生命早期找到疾病起源進行早期干預已成全球研究的熱點。近日,浙江大學醫學院附屬婦產科醫院黃荷鳳院士與中國科學院分子細胞科學卓越創新中心徐國良院士團隊合作,找到了糖尿病的代際傳播新機制。他們首次揭示了糖尿病的卵母細胞起源,即母體不良環境可以通過卵母細胞影響子代糖代謝功能,并闡明了其表觀遺傳調控機理。

(來源:浙江大學)

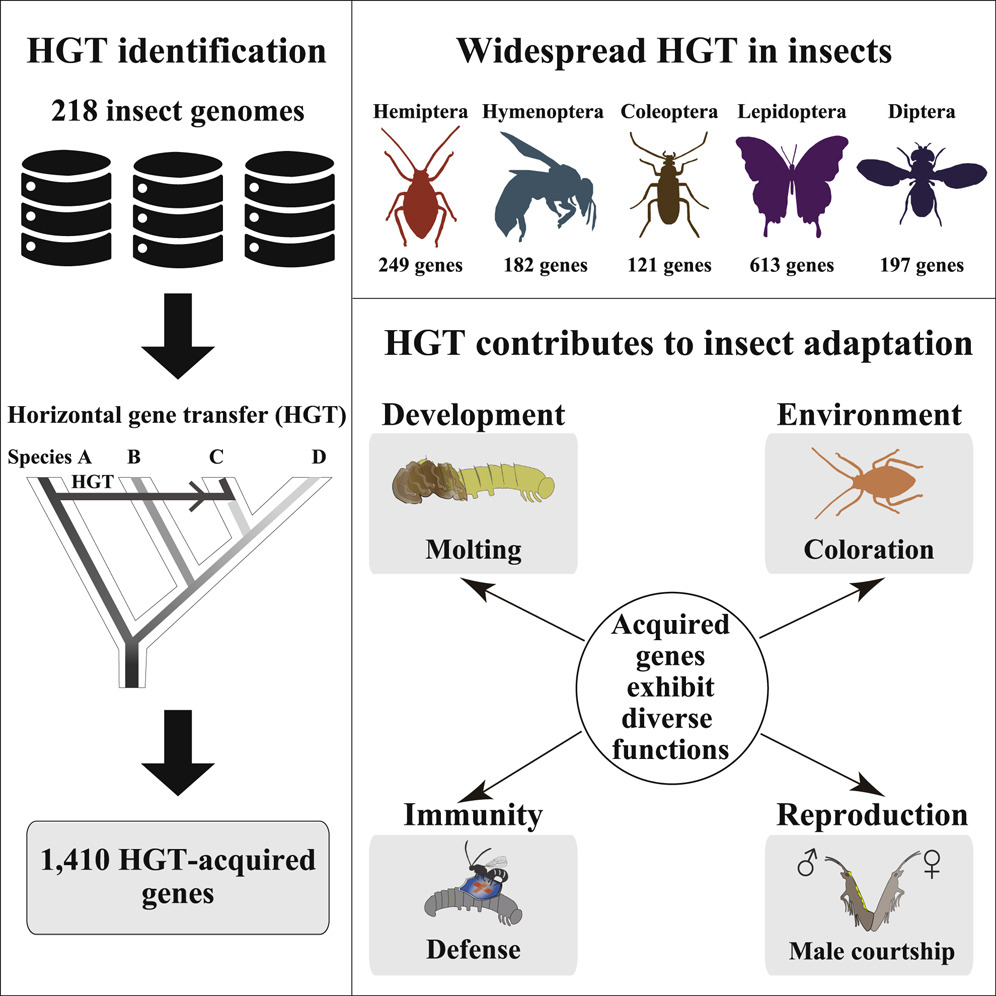

5. Cell:揭秘雄性昆蟲“戀愛”密碼

講到昆蟲的遺傳,一般認為是從父母中直系遺傳得來,但許多微生物在與昆蟲共生時,會悄悄將其基因傳遞給昆蟲。這類跨物種的基因交流,即水平轉移基因(HGT)常常被科學家忽視,那么昆蟲如何獲得“飛來”的外源基因?這些基因對昆蟲生存具有什么樣的影響?經過多年研究,浙江大學農業與生物技術學院昆蟲科學研究所最新的研究指出,昆蟲基因組內存在大量的水平轉移基因,并發現“飛來”的外源基因對昆蟲求偶起到重要作用。

(來源:浙江大學)

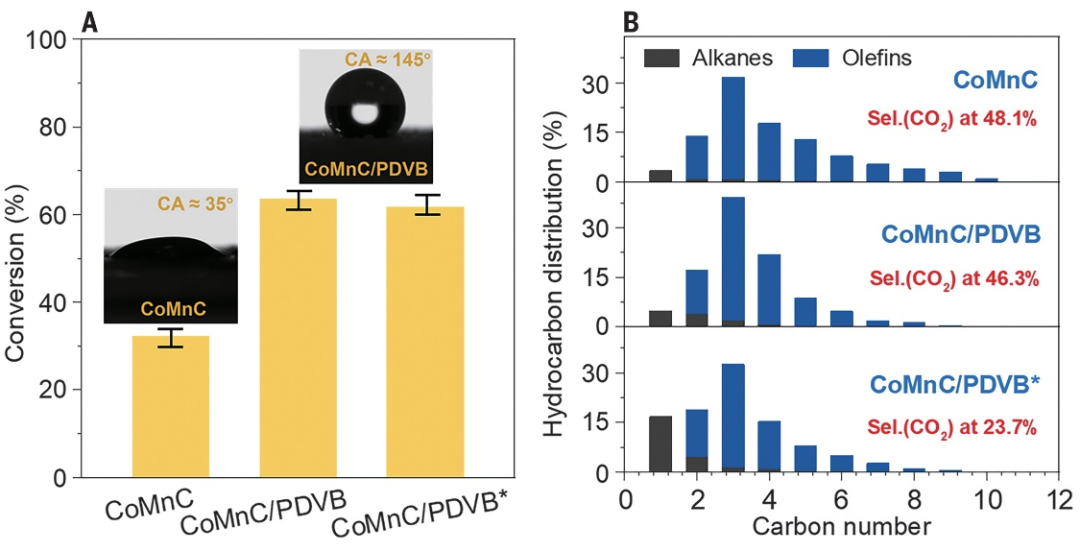

6. Science:催化劑和疏水聚合物的物理混合去除水分子促進CO加氫

在許多受到水分子影響的反應中,選擇性的將水從反應體系中去除是提高反應性能的關鍵,通常人們使用膜反應器來解決這個問題。

有鑒于此,浙江大學肖豐收、王亮、武漢物理與數學研究所鄭安民等報道發現,將疏水性聚二乙基苯與CoMnC進行簡單的物理混合,能夠調節催化劑的局部環境,快速的將反應生成的水分子從催化位點移除,調節催化劑表面的水吸附平衡動力學,產生比例更高的催化劑活性表面位點,因此合成氣轉化速率得以提高2倍。當反應溫度為250 ℃,反應中CO的轉化率達到63.5 %,產物中輕質烯烴的選擇性達到71.4 %,在相同反應條件,性能優于沒有加入疏水性聚二乙基苯的對比催化劑。穩定性實驗結果顯示,物理混合催化劑能夠連續的穩定工作120 h。