本文綜合整理自南京大學官網和納米人

誠樸雄偉 勵學敦行

1. Nature:自清潔濾膜

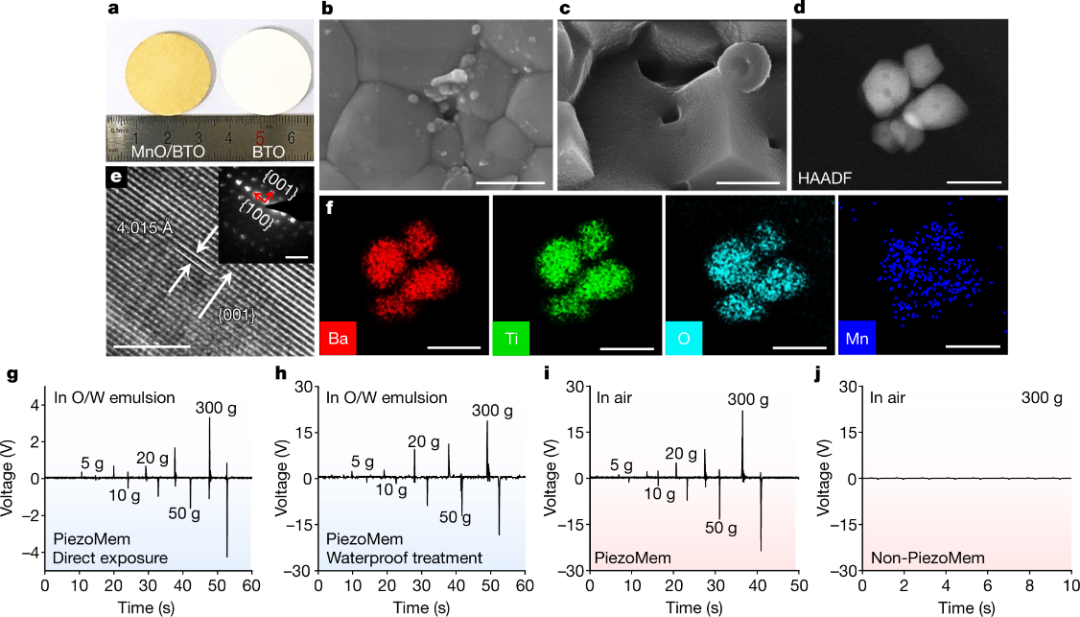

壓力驅動的膜分離技術具有分離效率高、占地面積小和可模塊化設計等優點,已廣泛應用于農藥、醫藥、石油化工、精細化工、印染、食品生產和水處理等領域。南京大學環境學院環境功能材料及水污染控制團隊高冠道教授課題組開發了一種自清潔壓電陶瓷濾膜(PiezoMem),創建了一種利用膜過程中固有水壓驅動壓電陶瓷濾膜產生壓電電壓并用于免溶劑清洗膜污染的方法,實現了膜分離過程與抗膜污染過程的統一,為典型膜分離技術面臨的共性挑戰提供了新策略。

本文要點:

1)通過交叉融合水處理、膜科學、壓電、電化學及物理等相關專業,精準設計和制備了具有水壓響應的壓電膜分離材料(PiezoMem)。

2)PiezoMem的膜分離過程即是抗污染的過程,相較于傳統的膜污染清洗工藝,無需停工停產的膜清洗工段、不需要使用化學清洗劑及相關的設備等,因此具有明顯的優勢和廣闊的應用潛力。

(來源:南京大學)

2. Science:脊椎動物早期演化研究取得重要進展

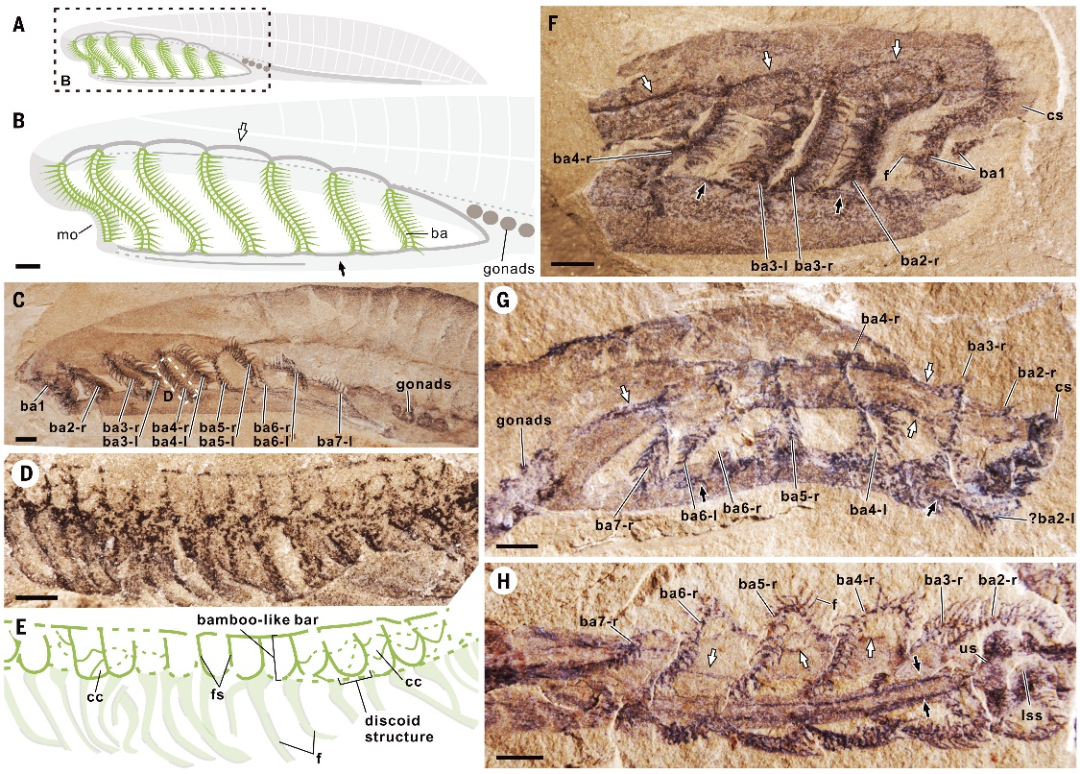

在生命演化歷程中,人類所屬譜系——脊椎動物的演化是最為壯麗的篇章之一。南京大學地球科學與工程學院姜寶玉教授課題組和中國科學院南京地質古生物研究所朱茂炎研究員領導的"地球-生命系統早期演化"研究團隊密切合作的研究成果,確認了我國5.18億年前澄江動物群中的云南蟲是脊椎動物最原始類群。

本文要點:

1)針對云南蟲分類位置之謎,在常規的形態學研究無法達成共識的情況下,研究團隊利用三維X射線斷層掃描顯微鏡、傅里葉紅外光譜、拉曼光譜、掃描電鏡和透射電鏡等多種現代實驗技術手段,希望從微觀解剖學結構著手去破解這一謎題。

2)對于云南蟲之前備受爭議的第一對咽弓,研究團隊在新標本上相當于第一對咽弓的位置上發現了與后部其他鰓弓一樣的疊盤狀細胞結構、鰓絲和蛋白微原纖維等構造。

3)這次研究的另一個重要新發現是,云南蟲的7對咽弓在腹背兩端被成對的水平軟骨連接,組成了一個類似于籃狀的咽顱(咽顱是指脊椎動物頭部消化道周圍的一組骨片,起到支撐和保護作用,現生脊椎動物的咽顱由頜弓、舌弓和鰓弓等咽弓的骨骼構成)。

(來源:南京大學)

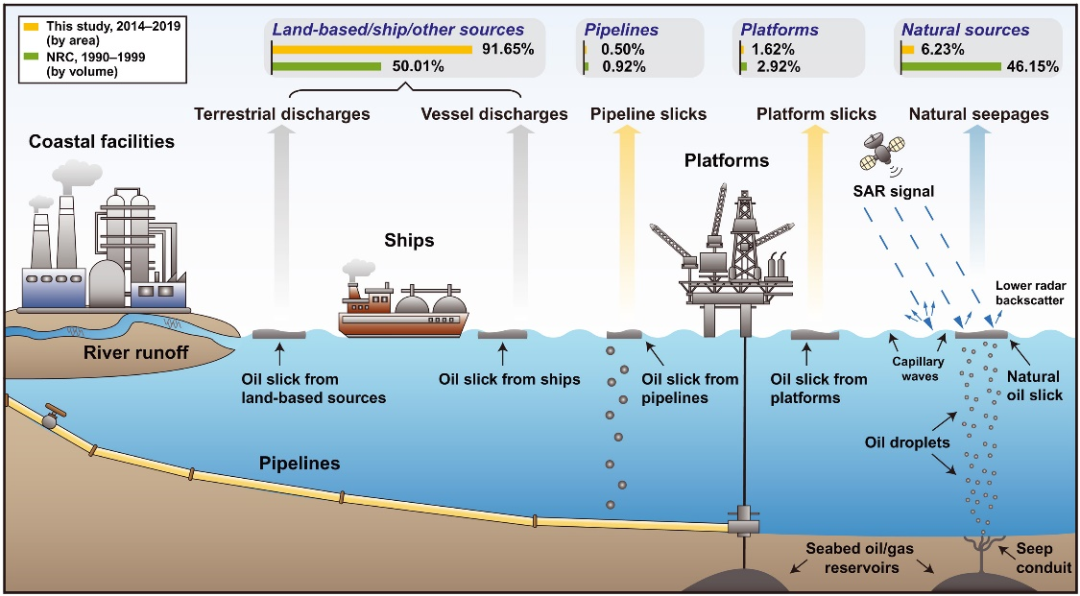

3. Science:全球海面油膜遙感

南京大學地理與海洋科學學院劉永學教授課題組在全球海面油膜遙感監測方面取得重要進展。該研究利用遙感大數據,首次勾繪了全球海面油膜的空間分布,構建了迄今為止最為全面、位置明晰的海面油膜持續固定排放源清單,確定了不同來源海面油膜的貢獻比例,從而改善了對海面油膜來源的結構性認知。

(來源:南京大學)

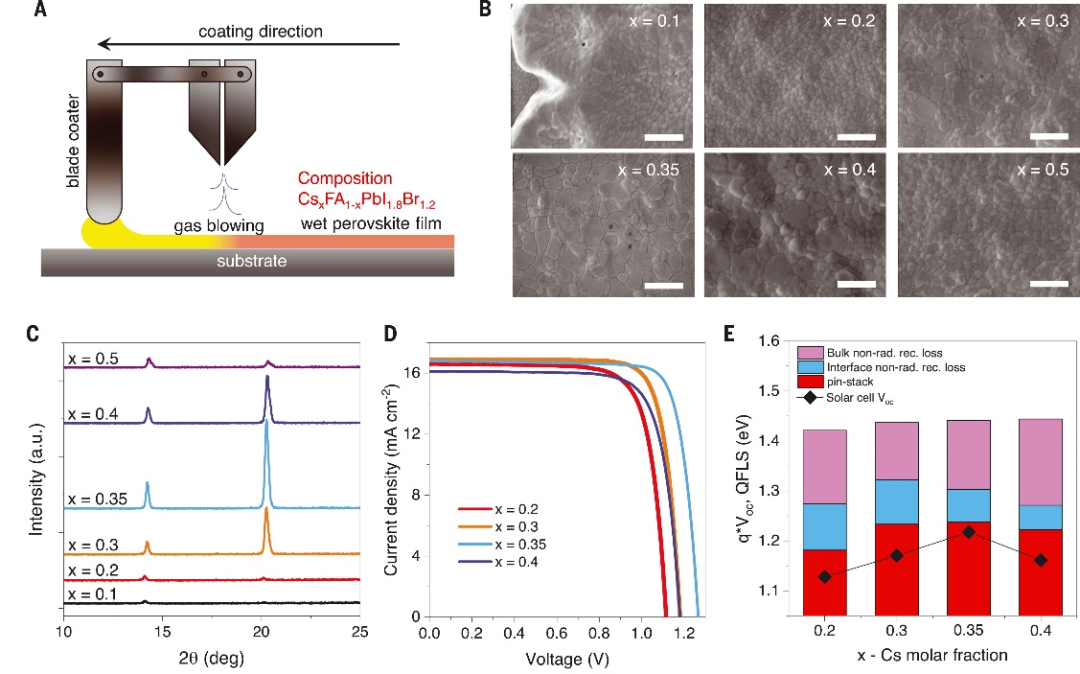

4. Science:可量產化的全鈣鈦礦疊層光伏組件

雖然實驗室小面積鈣鈦礦電池已取得很高的轉換效率,但大面積鈣鈦礦光伏組件的商業化進程依然面臨諸多挑戰,其中可量產化制備以及組件中互連結構的長期穩定性是產業化的關鍵瓶頸。南京大學現代工程與應用科學學院譚海仁教授課題組,運用涂布印刷、真空沉積等量產化技術,在國際上首次實現了全鈣鈦礦疊層光伏組件的制備,開辟了大面積鈣鈦礦疊層電池的量產化、商業化的全新路徑。經國際權威第三方測試機構認證,大面積組件穩態輸出效率高達21.7%,是目前報道鈣鈦礦光伏組件的世界最高效率。

本文要點:

1)首次提出可量產化的全鈣鈦礦疊層電池制備方案,采用涂布印刷、真空沉積等制備技術替換實驗室常用的旋涂成膜工藝,實現全鈣鈦礦疊層電池的可量產化制備。

2)為了克服互連結構中的離子擴散難題,團隊巧妙地采用原子層沉積(ALD)制備致密的SnO2電子傳輸層(ALD-SnO2),該ALD-SnO2層可完美地保形沉積于子電池間的互聯區域,有效阻隔了互連結構中鈣鈦礦與金屬間的直接接觸。

(來源南京大學)

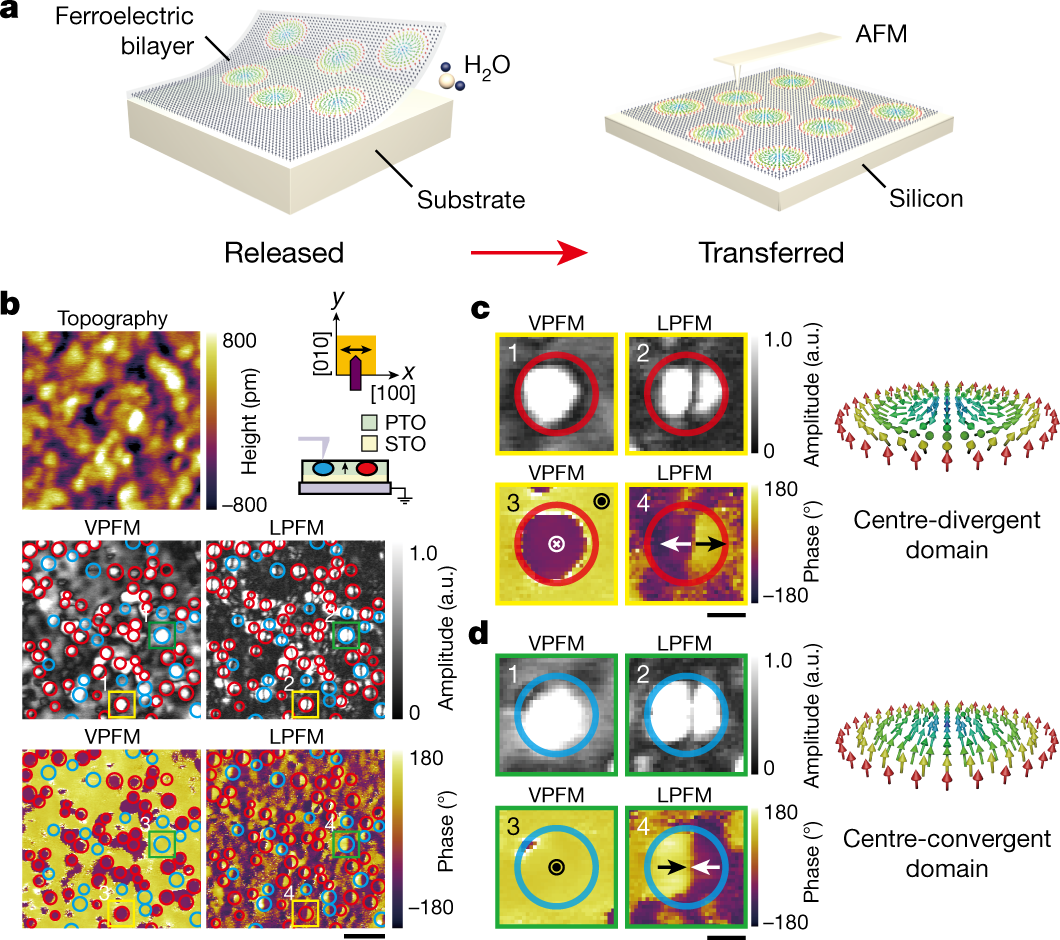

5. Nature:實現高密度極性拓撲疇在硅基片上的集成與阻態調控

盡管極性拓撲疇具有潛在的重要應用前景,但由于高質量鈣鈦礦氧化物薄膜材料的制備與當前成熟的互補金屬氧化物半導體工藝(CMOS)缺乏兼容性,難以將各種極性拓撲疇結構應用于新一代電子器件中。

南京大學現代工程與應用科學學院聶越峰教授課題組、吳迪教授課題組與美國加州大學爾灣分校的潘曉晴教授課題組等國際團隊展開密切合作,將鈣鈦礦氧化物鐵電/介電自支撐雙層結構與硅基片進行集成,獲得了高密度的鐵電拓撲納米疇(~200 Gbit/inch2),并實現其阻態在外電場下的可逆調控。高密度、可擦寫鐵電拓撲納米疇與硅基片的成功集成展示了新奇氧化物極性拓撲結構在新型高密度非易失性存儲器中的廣闊應用前景。

本文要點:

1)借助矢量壓電力顯微鏡及掃描透射電子顯微鏡在PTO/STO雙層膜中觀測到兩種類型(中心發散型和中心會聚型)的高密度(~200 Gbit/inch2)極性納米疇結構。

2)發現這兩種類型的拓撲納米疇可以在外加電場下相互轉換,并伴隨著高低阻態之間的可逆變換。

(來源:南京大學)

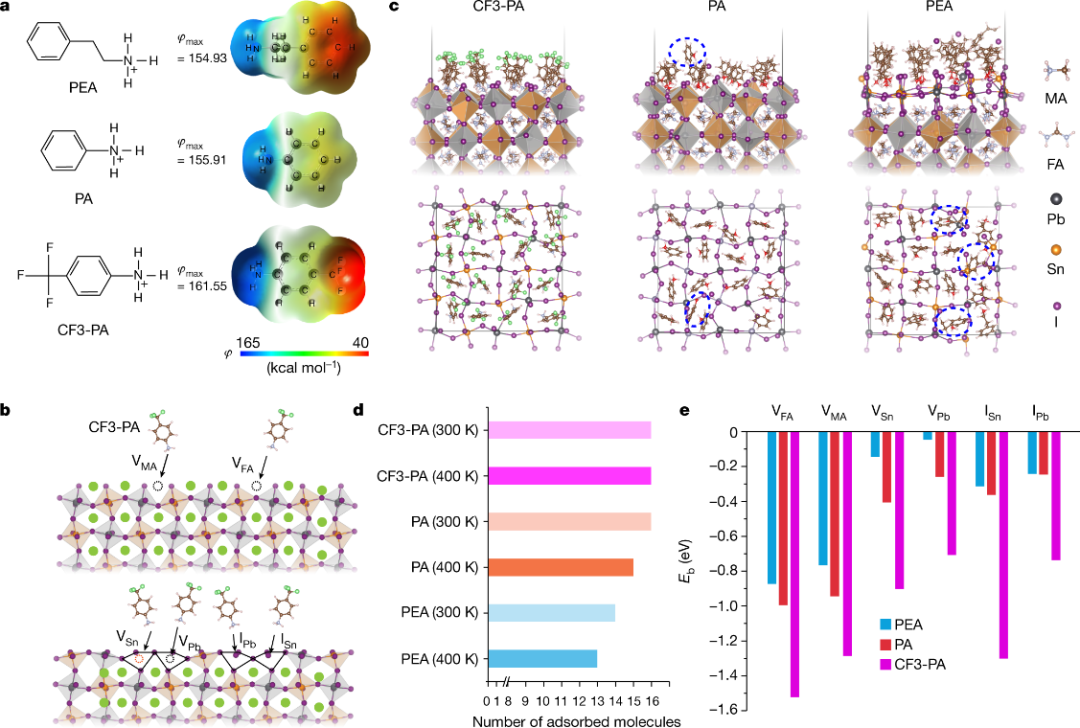

6. Nature:全鈣鈦礦疊層電池重要研究進展

構建疊層電池是大幅提升電池效率的最有效途徑,雙結疊層電池的理論效率可達45%,遠高于單結電池的S-Q極限效率33%;傳統的III-V族半導體疊層電池雖已經實現較高效率,但制備工藝復雜且成本昂貴。

南京大學譚海仁教授課題組在全鈣鈦礦疊層電池領域取得最新進展,經日本電氣安全和環境技術實驗室(JET)國際權威認證,轉換效率高達26.4%,首次超越了單結鈣鈦礦電池,與目前晶硅電池最高效率相當,該結果被收錄到最新一期《Solar cell efficiency tables》。

本文要點:

1)提出通過鈍化窄帶隙鈣鈦礦晶粒表面缺陷來提升薄膜的載流子擴散長度,從而制備出具有較厚吸光層和更高短路電流密度的電池,以為實現更高效率的疊層電池奠定基礎。

2)通過結構設計來調控鈍化分子的極性,采用銨基端正電性更強的4-三氟甲基苯銨陽離子(CF3-PA)作為窄帶隙鈣鈦礦的鈍化分子,可以有效提升鈍化分子在結晶溫度下與缺陷位點的吸附能力。DFT計算結果也表明,CF3-PA的極性強于PEA分子,與表面缺陷間具有更強的結合能,能更充分和更有效地鈍化表面缺陷。

3)發現CF3-PA鈍化分子引入到鈣鈦礦前驅體溶液中,并未對最終薄膜的形貌和結晶性產生任何可觀測到的影響;同時由于其特殊的空間位阻效應,CF3-PA的引入并不會引起低維鈣鈦礦相的形成,這就很好地避免了低維相造成載流子傳輸不利的影響。

(來源:南京大學)

7. Nature:發現扭角石墨烯中等離激元新物態

表面等離激元,對光場具有亞波長尺度的局域能力,在微納光子學和集成光電器件、超分辨成像等領域有廣闊的應用前景。傳統等離激元金屬和環境介質的光學性質密切相關,容易受到金屬歐姆損耗和環境因素影響。拓撲特性中的邊緣態可以對等離激元實現保護,抑制損耗,探索這類等離激元新模式有望幫助解決等離激元納米光子器件損耗高的關鍵問題。

南京大學王肖沐教授和施毅教授研究團隊,在扭角石墨烯材料中提出并實現了一類全新的等離激元模式:手性貝利等離激元。

本文要點:

1)研究團隊根據扭角石墨烯的結構手性,揭示了強關聯能態的拓撲特性,預言了非零貝利曲率在中紅外頻段可以引入反常霍爾電導。在此基礎上,團隊制備了具有長程高度有序摩爾超晶格的扭角石墨烯材料,并系統地研究了紅外表面等離激元響應。

2)觀測到了具有手性特征的貝利等離激元邊緣態,并驗證了通過電場調控實現的開關操作。研究成果通過拓撲邊緣態保護等離激元,有效降低了損耗,在中遠紅外光電器件、量子計算和納米光學等方面具有巨大應用潛力。

(來源:南京大學)

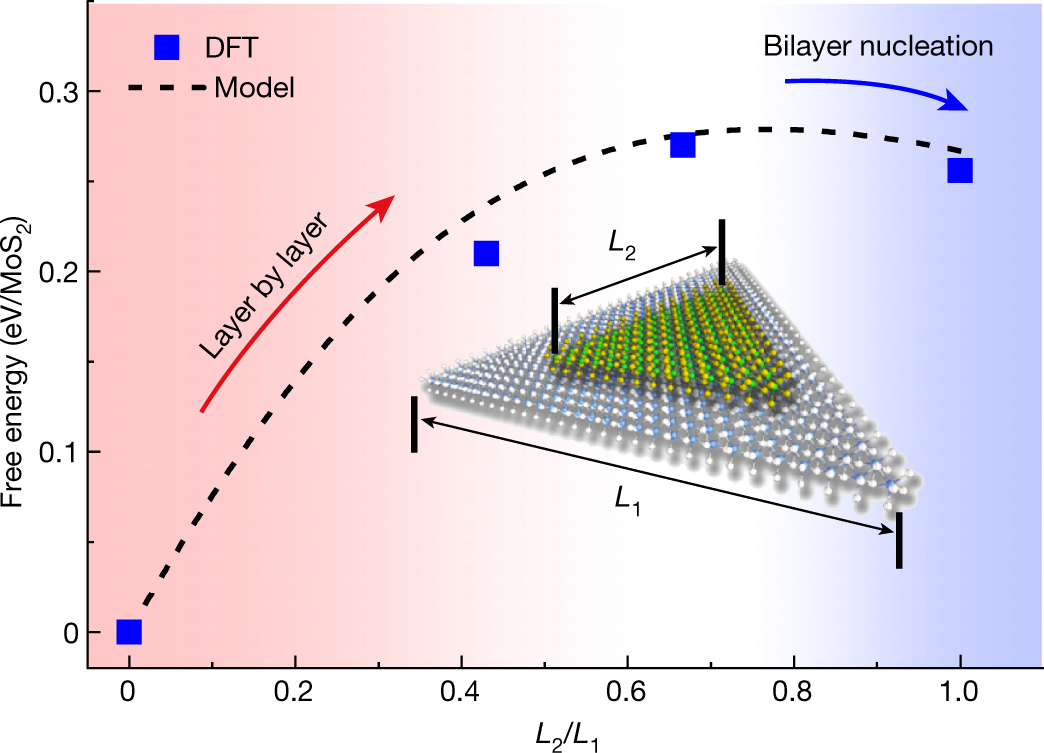

8. Nature:突破雙層二維半導體外延生長核心技術

集成電路摩爾定律是推動人類信息社會發展的源動力。當前,集成電路已經發展到5nm技術節點,繼續維持晶體管尺寸微縮需要尋求材料的創新。盡管學術界和工業界在單層二維半導體生長方面已經取得了很大的進展,但是單層材料在面向高性能計算應用時依然受限。

針對該問題,南京大學王欣然教授與東南大學合作,另辟蹊徑,提出了襯底誘導的雙層成核以及“齊頭并進”的全新生長機制,在國際上首次報道了大面積均勻的雙層MoS2薄膜外延生長。研究團隊首先進行了理論計算,發現雖然單層生長在熱力學上是最穩定的,但是通過在藍寶石表面構建更高的“原子梯田”,可以實現邊緣對齊的雙層成核,從而打破了“1+1=2”的逐層生長傳統模式局限。

本文要點:

1)研究團隊利用高溫退火工藝,在藍寶石表面上獲得了均勻分布的高原子臺階,成功獲得了超過99%的雙層形核,并實現了厘米級的雙層連續薄膜。

2)突破了層數可控的二維半導體外延生長技術,并且實現了最高性能的晶體管器件。

(來源南京大學)