第一作者:張桂傳, Francis R. Lin

通訊作者:葉軒立, Alex K.-Y. Jen,Christoph J. Brabec, Philip C. Y. Chow

通訊單位:華南理工大學,香港城市大學,紐倫堡-埃爾朗根大學,香港大學

一、有機光伏的背景簡介

溶液加工的有機光伏(OPV)或有機太陽能電池(OSC)作為一種變革性的太陽能技術,具有高通量制造的巨大潛力,且它們由無毒、豐富的原材料制成,耗能低。它們由于具有質(zhì)輕、柔性、材料結構多樣等優(yōu)勢,可以用作各種低成本、美觀的電源,例如便攜式電源和建筑集成光伏。然而,相比于具有高介電常數(shù)的無機半導體,在吸光后可以直接產(chǎn)生自由電荷載流子(空穴和電子),有機半導體由于其較低的介電常數(shù)常數(shù)通常只能產(chǎn)生激子(束縛空穴?電子對,庫侖引力~0.5eV)。這大約是室溫下環(huán)境中的可用熱能量(kBT=25 meV)的20倍,因此需要額外的能量分離有機半導體中空穴-電子對以產(chǎn)生自由電荷載流子。為了實現(xiàn)這一點,OPV器件中的活性層通常由具有電子親和勢(EA)或電離勢(IP)差異的電子給體和受體材料組成,這有助于激子的有效分離以及隨后的電荷載流子的轉移。

二、有機光伏的發(fā)展歷程

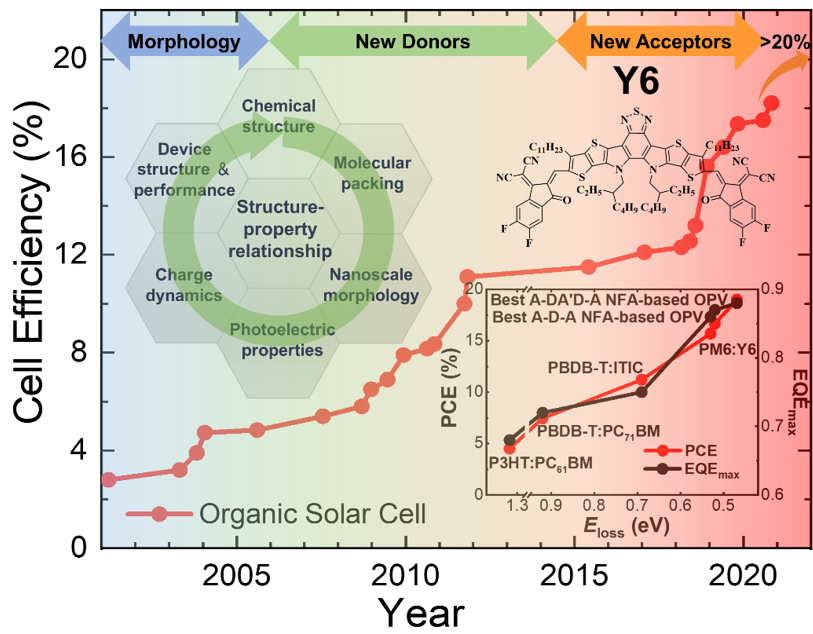

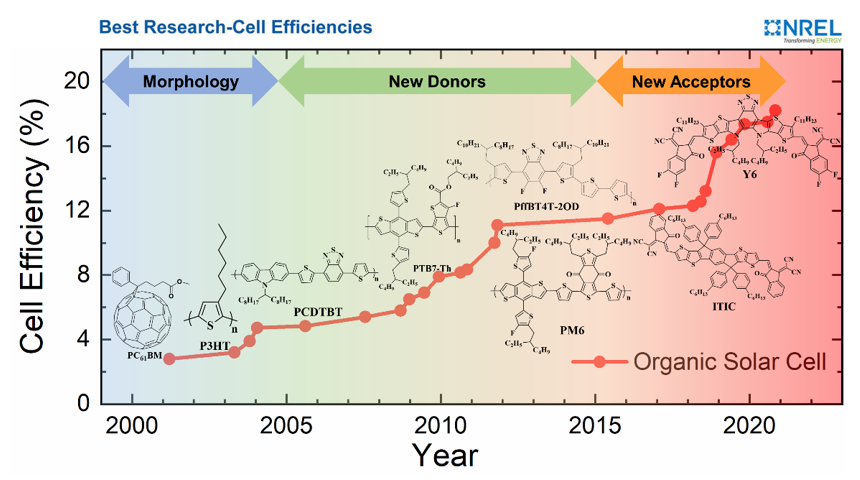

鄧青云等人在1986年報道的第一個OPV器件顯示出相當?shù)偷墓β兽D換效率(PCE,約為1%),這是由于其雙層器件結構中的給體-受體界面有限,從而阻礙激子有效分離成電荷。1995年,俞剛等人開發(fā)了一種巧妙的解決方法通過采用具有體異質(zhì)結(BHJ)活性層的器件(該活性層包括D-A(其中D為給體,A為受體)異質(zhì)結的雙連續(xù)網(wǎng)絡),可以實現(xiàn)更有效的激子離解和電荷產(chǎn)生。基于這種方法,OPV研究隨著新材料和器件結構的開發(fā)而不斷發(fā)展,在過去20年中,它的PCE從約3%提高到18%以上,如圖1所示。

在OPV研究的初始階段,通過優(yōu)化BHJ層的形貌取得了進展,BHJ層通常為P3HT和富勒烯受體(FAs)(如PC61BM)(參見圖1的插圖)。在這一發(fā)展之后,大部分研究集中于設計新的給體材料(共軛聚合物或小分子),其具有改進的與FAs(例如PC61BM和PC71BM)互補的光吸收性能,以及由二維電荷傳輸網(wǎng)絡(例如PBDB-T、PTB7-Th或命名PCE10,參見圖1的插圖)或強分子聚集能力(例如PffBT4T-2OD或命名PCE11,參見圖1的插圖)引起的改善的電荷傳輸性能。這些發(fā)展加上FAs的強吸電子能力和優(yōu)異的電子傳輸性能,使得該類OPV器件的PCE超過11%。

圖1 美國國家可再生能源實驗室(NREL)記錄的有機太陽能電池(OSC)最高認證效率(從2001至2021年)。OSC的發(fā)展經(jīng)歷了以下三個階段:(i)基于P3HT:PC61BM;(ii)開發(fā)新的給體,如PCDTBT、PTB7-Th、PffBT4T-2OD和PM6;以及(iii)開發(fā)新的非富勒烯受體材料,從A?D?A型的ITIC系列到A?DA’D?A型的Y6系列。

然而,這些FAs的光吸收、化學和相穩(wěn)定性較差,結構多樣性有限,從而嚴重阻礙了更高效器件的制備。為了解決這個問題,具有高度可調(diào)的光電子性質(zhì)(如能級、光吸收和電子遷移率)和多種結構變化的非富勒烯受體(NFAs)近些年被開發(fā)出來。例如,基于小分子稠環(huán)的A–D–A型NFA(如最為著名的ITIC,參見圖1的插圖)已被證明是制備高性能OPV器件的非常有前景的受體,在短短幾年內(nèi)就將OPV的PCE從6%提高到14%。然而,這些器件的開路電壓和電荷產(chǎn)生效率之間存在的平衡,影響了它們的器件性能進一步提升至無機或鈣鈦礦光伏器件的水平。

2019年初,鄒應萍等人報道了一種基于A–DA′D-A型的NFA(命名為Y6,見圖1的插圖),與給體聚合物PBDB-T-2F(也稱為PM6,見圖1插圖)制備的OPV器件的PCE超過了15%,主要是由于該器件同時具有的高外部量子效率(EQE~85%)(即較高的短路電流)和較小的能量損失(Eloss~?0.5eV)(即較高的開路電壓)。這之后,基于該類A–DA′?D–A型NFA的OPV器件的PCE很快就發(fā)展至超過18-19%,并且通過使用疊層器件結構實現(xiàn)了超過20%的PCE。

盡管取得了這些重大突破,但我們更需要從根本上理解這些最先進的OPV材料體系的結構與性能的關系。這些關系以互連的方式聯(lián)系在一起(圖2),從有機半導體的化學結構和這些結構單元的分子堆積模式開始,到混合形貌和衍生的光電子性質(zhì)?—?這是由D-A半導體的化學結構決定的,該結構也影響著光子轉換為電子的過程?—?并結合器件結構最終影響其特定的性能(即電荷產(chǎn)生效率和Eloss)。基于器件性能和對器件加工產(chǎn)生的材料特性的理解,它可以生成一個連續(xù)反饋回路,以進一步改進新材料和OPV器件的設計。最終,這將通過優(yōu)化電荷產(chǎn)生、Eloss、電荷傳輸和收集實現(xiàn)器件的進一步改進,以使單結OPV器件的PCE達到20%以上。這將使下一代OPV器件的性能能媲美無機光伏器件的。

圖2 有機光伏體系中結構與性能的關系

三、文章簡介

在此綜述中,華南師范大學的張桂傳,香港城市大學的Francis R. Lin,葉軒立、Alex K.-Y. Jen,紐倫堡-埃爾朗根大學Christoph J. Brabec和香港大學的Philip C. Y. Chow等人首先簡要介紹了限制OPV器件性能遠低于無機光伏器件的兩個關鍵平衡問題(電荷產(chǎn)生效率vs Eloss和吸光活性層厚度vs電荷傳輸);然后詳細討論了近幾年來在開發(fā)OPV材料方面取得的進展,包括高性能A-D-A和A-DA′?D–A型NFAs,與Y6系列NFAs兼容的新型給體聚合物、高效多組分OPV體系、全小分子和全聚合物OPV體系;隨后總結了當前對OPV器件的結構與性能關系和運作機制的基本理解;此外,還討論了與這些器件未來商業(yè)化相關的領域,如穩(wěn)定性、模組性能和潛在應用(即室內(nèi)應用);再者,也簡要介紹了高通量制造的策略,包括高通量光學建模和快速優(yōu)化,以發(fā)展所需的高性能OPV體系;最后,簡要討論了OPV技術作為一種可行的清潔能源的挑戰(zhàn)和未來前景。

作者認為隨著對最先進的OPV體系的結構與性能關系和工作機理的深入理解,將開發(fā)更先進的OPV材料和器件,以實現(xiàn)OSC的更低能量損失和更高的電荷生成效率,從而進一步提高其PCE至接近無機或鈣鈦礦光伏器件。這之后將需要充分了解這些高性能OSC的衰變機理,以進一步提高其壽命,到達滿足商業(yè)化的需要,還需要掌握基于這些OPV體系制造高性能低成本大面積模組的技術。最后,結合OSC的新且獨特的應用(如下一代便攜式電源、建筑集成光伏、室內(nèi)光伏等)以及加速OSC發(fā)展的新興高通量方法,相信OPV可以在未來5-10年內(nèi)實現(xiàn)商業(yè)化。

四、參考文獻

Zhang, G. et al. Renewed Prospects for Organic Photovoltaics. Chev. Rev.

Doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00955 (2022).

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00955

作者簡介

葉軒立教授:現(xiàn)為香港城市大學材料科學與工程學系及能源與環(huán)境學院教授,香港清潔能源研究院副院長。2013?2020任職華南理工大學發(fā)光材料與器件國家重點實驗室教授。主要從事有機和鈣鈦礦光電子材料及器件的研發(fā),新應用領域的開拓,以及商業(yè)化的轉化等。在Nature, Science, Nature Photonics, Chem. Rev., Joule, Adv. Mater., Nat. Commun. 等國際期刊上發(fā)表論文260余篇,被引約33000次,H-指數(shù)為96,并連續(xù)于2014至2021年度入選ESI全球“高被引科學家”。擔任Matter雜志國際顧問,Science Bulletin 及 Nanomaterials期刊的編委會會員。

張桂傳副研究員:華南師范大學“青年拔尖人才”,2017年6月畢業(yè)于華南理工大學材料學專業(yè),獲得工學博士學位,師從“國家杰青”、“長江學者”黃飛教授。2017年7月至2022年5月于華南理工大學發(fā)光材料與器件國家重點實驗室從事博士后研究工作,合作導師為曹鏞院士和葉軒立教授。期間主要從事高效有機太陽電池材料與器件的研究。2022年5月入選華南師范大學“青年拔尖人才”,聘為副研究員到半導體科學與技術學院進行教學科研工作,主要研究方向為有機光電材料與器件、新能源材料與器件等。近些年在Chem. Rev.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Joule、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Energy Lett.、Sci. Bull.、ACS Appl. Mater. Inter.、Mater.Today Energy等國際著名期刊發(fā)表SCI研究論文30余篇,其中6篇入選ESI高被引論文,論文引用超4300余次,H-指數(shù)為21;曾獲得美國可再生能源實驗室認證的有機太陽電池世界紀錄效率。