1. Chem. Rev.綜述:沸石中的金屬位點:合成、表征和催化

沸石分子篩具有有序的微孔系統、獨特的骨架拓撲結構、良好的空間納米限制效應和優異的(水)熱穩定性,是在骨架和骨架相關位置和骨架外位置植入各種活性金屬物種的理想支架,從而使沸石分子篩中的金屬催化劑具有優異的活性、獨特的形狀選擇性,并提高了在Br?nsted酸、Lewis酸和骨架外金屬催化反應過程中的穩定性和可回收性。特別是由于近年來沸石合成和表征技術的進步,沸石骨架外金屬催化劑(簡稱金屬@沸石復合材料)結合了活性金屬中心和沸石的固有性質的優點,在多相催化中得到了迅速的發展。基于此,吉林大學于吉紅院士綜述了在沸石中加入和調節活性金屬位點的合成策略的最新進展,以及用于鑒定沸石中金屬物種的位置、分布和配位環境的先進表征技術。介紹了金屬沸石催化劑的催化應用,重點介紹了金屬沸石復合材料在加氫、脫氫和氧化反應中的應用。最后,指出了金屬沸石催化劑體系在精確合成、原子能級鑒定和實際應用等方面面臨的挑戰和未來的發展前景。1)作者首先根據沸石限制的金屬位置和大小對其進行了詳細的分類和介紹。2)作者然后對各種金屬沸石催化劑的合成方法進行了綜述,總結了各種合成方法的優缺點。3)作者接下來概述了先進的表征技術,如球差校正掃描電子顯微鏡、X射線吸收光譜、固體核磁共振光譜、紅外光譜和穆斯堡爾譜,以在原子水平上闡明這些金屬實體的結構。4)作者總結了金屬沸石催化劑的應用,重點介紹金屬@沸石復合材料在加氫、脫氫和氧化反應中的重要意義。5)作者最后總結了沸石受限活性金屬催化劑的制備和表征面臨的挑戰,并對沸石催化劑體系的研究發展趨勢進行了展望。這篇綜述將有助于研究人員更好地了解分子篩中金屬催化劑的制備、表征和催化應用,并促進其進一步的發展和應用,以滿足日益增長的多相催化實際應用的需求。Qiang Zhang, Shiqin Gao, and Jihong Yu, Metal Sites in Zeolites: Synthesis, Characterization, and Catalysis, Chem. Rev., 2022DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00315https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00315

2. EES:固態鋰硫電池中硫快速氧化還原動力學的準插層反應

固態鋰硫(Li-S)電池因其高能量密度和安全性而被公認為下一代儲能系統的候選電池。然而,S和Li2S之間緩慢的氧化還原動力學和充放電過程中硫的大體積變化阻礙了固態Li-S電池的發展。近日,清華大學深圳國際研究生院成會明院士,周光敏教授報道了一種使用鹽中聚合物固態電解液的固態Li-S電池,在循環過程中,硫被固定在聚丙烯腈(PAN)基板上,從而避免了Li2S的形成,從而導致了比傳統固態Li-S電池更快的氧化還原動力學和更小的體積變化。1)體系中的準插層反應是在殘留的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的幫助下進行的,它有助于加強C-S鍵。2)固態Li硫化的PAN(SPAN)電池在室溫下具有優異的倍率性能,甚至高于液態Li-S電池,這是因為其具有更快的氧化還原動力學和更小的體積變化,不存在液態Li-S-SPAN電池中固-固S到Li2S的轉化。這是首次報道通過改變C-S鍵的鍵強而不是使用催化劑來提高固態Li-SPAN電池的氧化還原動力學。因此,這項技術為設計高性能固態鋰硫電池開辟了新的機會。Chuang Li, et al, A quasi-intercalation reaction for fast sulfur redox kinetics in solid-state lithium-sulfur batteries, Energy Environ. Sci., 2022 DOI: 10.1039/D2EE01820Ahttps://doi.org/10.1039/D2EE01820A

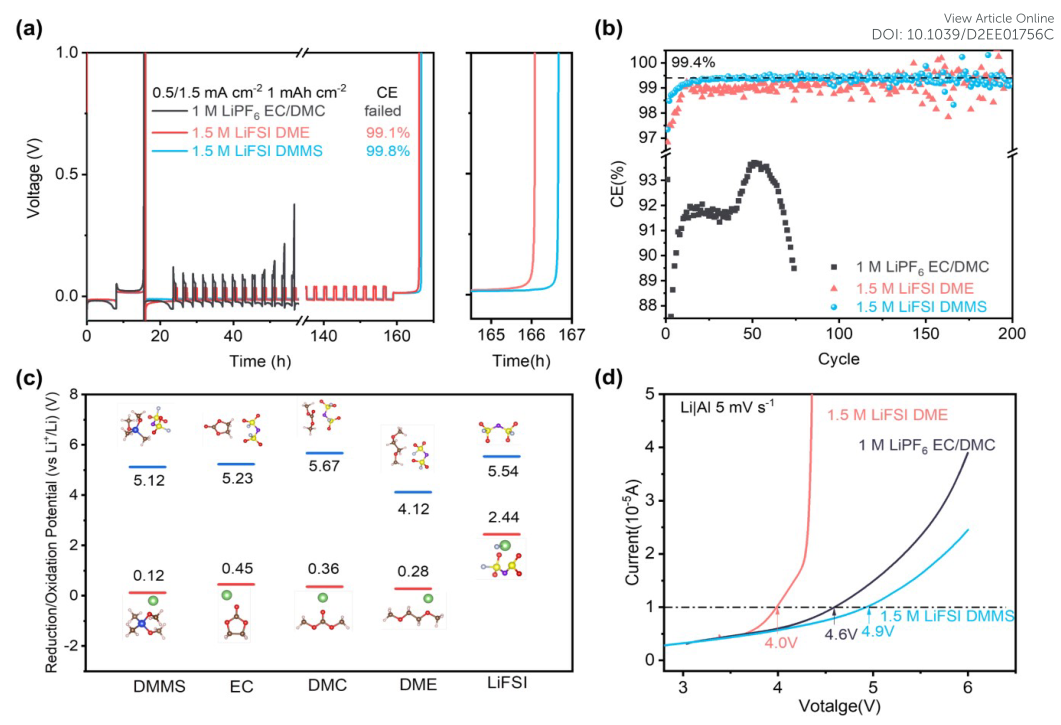

3. EES:通過堅固的粘合設計實現環保電解液助力高能金屬電池

電解液的創新能夠在電極上形成陰離子衍生的富無機固體電解質界面(SEI)并具有廣泛的電化學穩定性,這對鋰金屬電池(LMB)的商業化至關重要。雖然最近的研究進展突破改善了電池的性能,但仍沒有一種環保和經濟的低氟化電解液可以滿足實際要求。近日,浙江大學范修林教授,中國科學院物理研究所Xuefeng Wang通過對還原電位和氧化電位的計算,展示了使用單一廉價的硅氧烷溶劑的超級電解液滿足上述所有要求。1)正硅酸乙酯(TEOS)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、二甲基二乙氧基硅烷(DMES)和二甲基二甲氧基硅烷(DMMS)等一系列硅氧烷分子與低濃度的雙(氟磺酰亞胺)鋰(LiFSI)鹽配對,使LMA獲得了高CE(>99%)。2)特別是,1.1 M LiFSI DMMS電解液實現了前所未有的99.8%的LMA CE,并實現了>5 V的電化學窗口。此外,1.1M LiFSI DMMS電解液使NCM811 (2.3 mAh cm-2)||Li (20 μm)紐扣電池在300次循環后保持80%的容量,高電壓LCO (3 mAh cm-2)||Li (20 μm)紐扣電池在200次循環后保持96%的容量。3)此外,這種LiFSI-硅氧烷電解質與現有的LIB化學物質兼容,這得到了工業石墨||NCM811軟包電池的穩定循環性能的證實。Yiqiang Huang, et al, Eco-friendly electrolytes via robust bond design for high-energy Li-metal batteries, Energy, Environ. Sci., 2022https://doi.org/10.1039/D2EE01756C

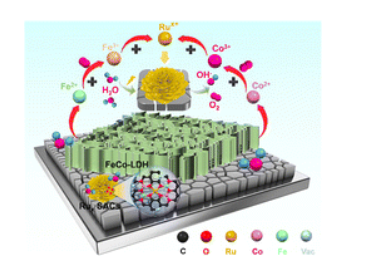

4. EES:打破單原子催化劑的對稱性實現極低的能壘和高穩定性助力高電流密度下的水分解

單原子金屬體系的不穩定性和低的大電流密度效率引起了人們的廣泛關注。近日,武漢理工大學木士春教授,南京曉莊學院Suli Liu發現,親氧金屬(Ru)物種在FeCo-LDH中的單原子位摻雜(Ru-SACs@FeCo-LDH)可以有效地破壞FeCo-LDH的對稱結構,并導致在對稱性破缺界面形成原位原子Ru-O-TM(Fe,Co和Ni)類納米化合物,這是獲得優異的OER催化活性所必需的。1)研究人員用一種簡單的方法設計和制作了Rux SACs@FeCo-LDH,它在246 mV的超低過電位下提供了1000 mA cm-2的大電流密度,并在1000 h內保持了高的穩定性。此外,Rux SACs@FeCo-LDH的優異的HER性能可媲美商業鉑催化劑。2)相應地,組裝的Rux SACs@FeCo-LDH雙電極電池在1.47和1.52 V的低電池電壓下,在堿性介質中的總水分解的工業電流密度分別達到500和1000 mA cm-2。3)研究人員通過實驗和密度泛函理論(DFT)計算證實了Ru單原子位點的存在和不尋常的對稱性破缺現象,它在雜原子界面形成電荷轉移區域,表現出極佳的OER和整體水分解電化學性能。Xueqin Mu, et al, Breaking the symmetry of single-atom catalysts enables an extremely low energy barrier and high stability for large-current-density water splitting, Energy Environ. Sci., 2022https://doi.org/10.1039/d2ee01337a

5. AM綜述:用于鋰金屬電池的碳酸鹽電解液中Li+溶劑化結構調控研究進展

鋰金屬電池(LMB)由于其高能量密度被認為是下一代電池系統的潛在候選者。然而,商品化的碳酸鹽電解液不能用于LMBs,這是因為它們與鋰金屬負極的兼容性很差所致。雖然提高截止電壓是提高LMBs能量密度的有效方法,但傳統的碳酸乙烯基電解液在高電壓下會發生一些副反應。傳統碳酸鹽電解液的性能受鋰離子(Li+)溶劑化結構的影響很大,因此對其進行改性至關重要。近日,清華大學深圳國際研究生院成會明院士,周光敏教授系統地總結了調節溶劑化結構以提高用于LMBs的碳酸鹽電解液性能的策略。1)作者首先闡明了碳酸鹽電解液的關鍵方面,包括組分的性質、Li+溶劑化結構的形成以及Li+在電解液中的臨界行為。2)作者接著考慮了四種具有優化溶劑化結構的碳酸鹽電解液對Li+行為和電池性能的影響。3)最后,作者總結了用于LMBs的先進碳酸鹽電解液的現狀,并對未來關于Li+溶劑化結構的研究進行了展望。該綜述為更好地理解Li+溶劑化結構和Li+行為背后的科學基礎,合理設計用于LMBs的高性能碳酸鹽電解質提供了指導。Zhihong Piao, et al, A review on regulating Li+ solvation structures in carbonate electrolytes for lithium metal batteries, Adv. Mater. 2022DOI: 10.1002/adma.202206009https://doi.org/10.1002/adma.202206009

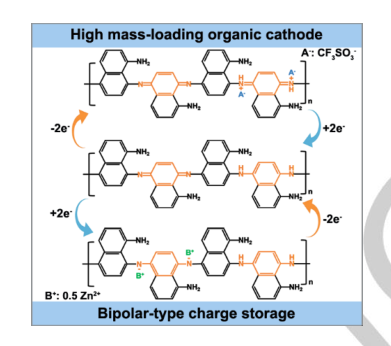

6. Angew:一種半導體雙極型聚合物正極助力高性能水系鋅電池

水性鋅有機電池因其綠色環保、低成本、高安全性等優點而備受關注。遺憾的是,有機材料通常表現出絕緣性(~10-10 S cm-1),而已報道的鋅有機電池的大部分高性能是通過低質量負載量(~2 mg cm-2)實現的,這與實際應用(10 mg cm-2)相去甚遠。近日,復旦大學王永剛研究員,寧波大學Lei Yan采用電子電導率為5.9×10-5 S cm-1的新型半導體聚合物PDAN作為水系鋅電池正極材料。1)在密度泛函理論(DFT)計算的基礎上,結合原位和非原位技術,研究人員成功地闡明了PDAN的儲能機理是一個結合了n型和p型有機物優點的雙極型反應。2)由于PDAN的半導電性和雙極型反應,當質量負載量從2 mg cm-2增加到17 mg cm-2時,Zn//PDAN電池表現出高容量保持率(~73%)。此外,Zn//PDAN電池在0.1 A g-1時的容量為140 mAh g-1,在高質量負載(10 mg cm-2)下具有優異的循環性能(1000次循環,容量衰減可以忽略不計)。即使在17 mg cm-2的高質量負載下,電池仍然可以循環100次以上,鋅利用率高達11.9%,這是以往報道中很少能實現的。需要指出的是,目前的工作主要集中在有機正極上。在水溶液中,鋅的腐蝕和枝晶的生長仍然限制了鋅利用率較高的電池的循環壽命。因此,進一步提高鋅負極的穩定性十分必要。Lei Yan, et al, Towards High-Performance Aqueous Zinc Batteries via a Semi-Conductive Bipolar-Type Polymer Cathode, Angew. Chem. Int. Ed. 2022DOI: 10.1002/anie.202211107https://doi.org/10.1002/anie.202211107

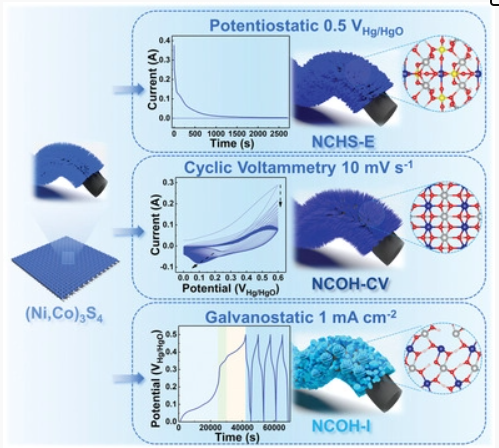

7. AEM:自優化結構的鎳鈷羥基硫酸鹽恒電位重構助力儲能

過渡金屬硫化物(TMC)是一種廣泛應用的儲能材料,但大多數研究忽略了TMC在儲能過程中的重建過程。因此,TMCs的內在儲能機制以及重建過程的識別和調控還沒有得到充分的研究。近日,中國石油大學Yongfeng Li,Wang Yang提出了一種非操作條件下重構動力學的主動調制策略,并發展了一種恒電位重構方法。此外,還揭示了恒電位、循環伏安法和恒電流三種電化學技術對重構產物的影響。1)值得注意的是,在恒電位重構下,針狀的硫化鎳鈷前驅體轉變為柱狀、多晶、富含缺陷的羥基硫酸鎳鈷(NCHS-E),并通過原位和非原位表征詳細分析了這一過程。2)NCHS-E具有優良的電化學性能,在1 mA cm?2時的比容量為5040 mC cm?2,在50 mA cm?2時的容量保持率為67.1%。動力學分析和理論計算表明,NCHS-E具有快速的電荷轉移能力和較低的去質子化能,表明NCHS-E具有良好的儲能途徑。這項工作證明了重構動力學調控在優化產物結構和性能方面的重要潛力,并為重構發生的機理提供了新的見解。Wang Yang, et al, Potentiostatic Reconstruction of Nickel-Cobalt Hydroxysulfate with Self-Optimized Structure for Enhancing Energy Storage, Adv. Energy Mater. 2022DOI: 10.1002/aenm.202202286https://doi.org/10.1002/aenm.202202286

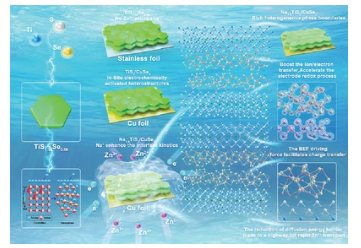

8. AEM:高級原位誘導雙機制異質界面助力超穩定水系搖椅鋅離子電池

傳統負極材料與二價Zn2+之間的強靜電相互作用導致不可逆的嚴重結構損傷、循環穩定性差、倍率性能差,嚴重阻礙了搖椅式鋅離子電池的實際應用。近日,華中科技大學Kai Jiang,Kangli Wang成功構建了一種先進的雙電場原位誘導嵌入/轉化雙機制Na1.6TiS2/CuSe2異質界面負極,用于超穩水系搖椅鋅離子電池。1)不同相之間的巨大異質界面的合理構造產生了內建電場,降低了離子遷移的能壘,促進了電子/離子擴散,降低了電荷轉移電阻,并建立了良好的導電網絡。此外,不同原子在相界面上增強的相互作用減輕了拉伸應變并穩定了晶格,實現了優異的Zn2+擴散動力學。2)具有雙機制的Na1.6TiS2/CuSe2異質結在0.2 A g?1時的放電容量可達142 mAh g?1。當電流密度恢復到 0.2 A g?1時,仍然達到 133 mAh g-1 的放電容量。經過 10 A g-1 的高電流后,具有高容量保持率(5 A g-1 下,12000 次循環后為 83.8%)。這一突破為搖椅式鋅離子電池的針對性設計開辟了一條新途徑,并為異質界面的演變提供了見解。Peng Cai, et al, Advanced In Situ Induced Dual-Mechanism Heterointerface Towards Ultrastable Aqueous Rocking-Chair Zinc-Ion Batteries, Adv. Energy Mater. 2022DOI: 10.1002/aenm.202202182https://doi.org/10.1002/aenm.202202182

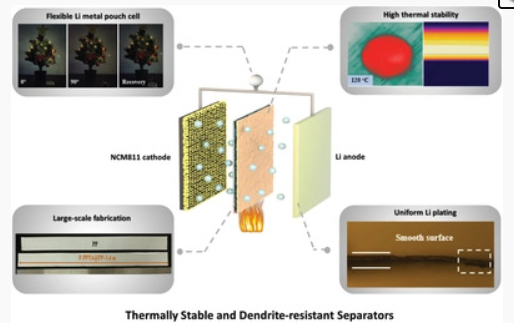

9. AEM:熱穩定和抗枝晶隔膜用于高穩定鋰金屬電池

在日益電氣化的世界中,高水平的安全性對于不斷追求高能量密度電池至關重要。傳統聚丙烯 (PP) 隔膜的熱不穩定性和枝晶誘導問題通常會導致電池內部短路和熱失控。基于此,西安交通大學Wei Yan, Jianan Wang使用熱安全的聚對苯二甲胺納米纖維和等離子體誘導的親鋰含氟基團的雙功能且易于商業化的設計策略構建了一種熱穩定且抗枝晶的隔膜(F-PPTA@PP)。1)原位熱監測、原位光學觀察和多物理場模擬表明,F-PPTA@PP 可以抑制隔膜的熱收縮和熱點的形成,并促進鋰的均勻沉積。2)隨后,研究人員組裝了鋰金屬電池,在 0.C 時初始容量為 194.1 mAh g-1,在 1000 次循環中每循環的低容量衰減為 0.02%。在極端條件下運行時,即 -10 和 100 °C,超快充電/放電倍率高達 30 C,此外,貧電解質 (2.4 μL mg–1)/高質量負載 (10.77 mg cm–2) 或鋰-硫電池方面,F-PPTA@PP 隔膜仍然具有具有競爭力的電化學性能,突出了其在高安全儲能系統中的合理處理可擴展性。這種方法將先進改性劑的物理特性與冷等離子體誘導的化學改性相結合,可以為開發使用過渡金屬氧化物正極和新興正極化學的高安全性和高能量密度存儲系統提供替代途徑,例如鋰金屬、鋰/鈉硫和金屬-空氣電池。Shiyi Sun, et al, Thermally Stable and Dendrite-Resistant Separators toward Highly Robust Lithium Metal Batteries, Adv. Energy Mater. 2022DOI: 10.1002/aenm.202202206https://doi.org/10.1002/aenm.202202206

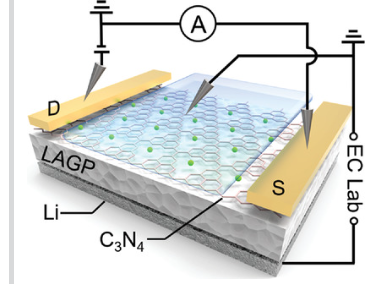

10. AEM:原位可視化LAGP固體電解質對鋰金屬陽極的界面破壞機理及改性促進作用

深入了解固態電解液(SSE)的失效過程并提供潛在的解決方案對固態電池(SSB)的發展至關重要。先進技術是研究SSE的化學/電化學降解的有力工具。然而,機械故障無疑會影響電池的性能,常規技術很難檢測到故障,而且缺乏有效的表征。近日,華中科技大學李會巧教授建立了掃描電子顯微鏡(SEM)原位觀察技術,并與電化學測試系統相結合,研究了NASICON型 Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12(LAGP)對Li負極的詳細失效機理。1)研究人員揭示了LAGP劣化的主要原因,即連續產生較厚的副反應層和應力誘發的裂紋。為了防止這些劣化,研究人員進一步提出了具有獨特的類石墨層狀結構、良好的Li親和性和高機械強度的石墨化碳氮化物(C3N4,標記為CN),作為穩定LAGP到SSB中Li的界面材料。2)原位觀察揭示了CN作為界面層對LAGP的促進作用。CN的存在抑制了界面副反應,并成功地將Li沉積從樹枝狀調整為顆粒狀,大大緩解了LAGP內應力的不均勻性。3)電化學結果表明,采用CN改性的LaGP電解質制備的鋰對稱電池,在300 μA cm?2時,最大電流密度可達2 mA cm?2,超長循環壽命可達3000h以上。結果表明,CN可以有效地改善LAGP對Li的副反應,調節界面的電子輸運和離子遷移,引導循環過程中均勻的Li沉積,從而緩解了非均相Li沉積產生的應力。因此,基于LAGP的SSB的電池性能得到顯著提高。Can Cui, et al, In Situ Visualizing the Interfacial Failure Mechanism and Modification Promotion of LAGP Solid Electrolyte toward Li Metal Anode, Adv. Energy Mater. 2022DOI: 10.1002/aenm.202202250https://doi.org/10.1002/aenm.202202250

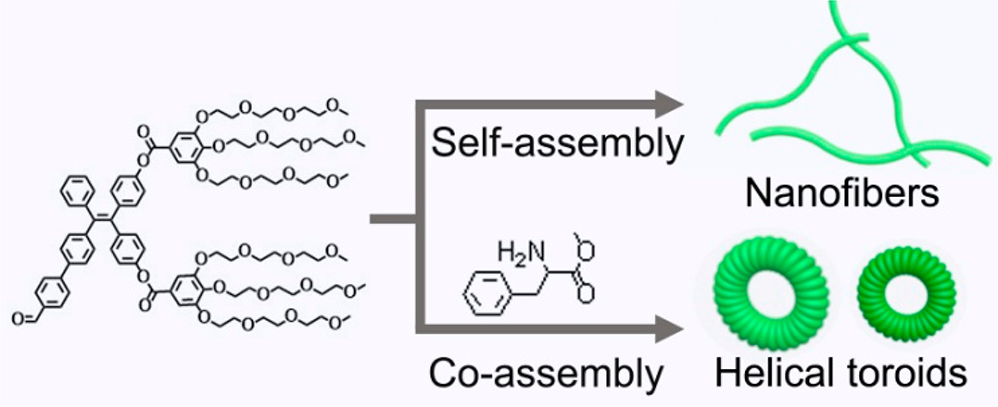

11. ACS Nano:具有聚集誘導發光特性的仿生超分子納米環形結構

超分子環形結構因其獨特的拓撲結構和在生物系統中的重要作用而受到研究者的廣泛關注。然而,如何構建超分子功能環形結構并闡明其形成機制仍然是一項棘手的研究挑戰。香港中文大學(深圳)唐本忠院士、深圳大學王東教授和熊玉助理教授報道了一種將氨基酸與具有聚集誘導發光特性的樹枝狀兩親體(AIE-den-1)協同自組裝,以制備超分子螺旋熒光納米環的策略。1)基于熒光和圓二色性分析的機理研究表明,AIE-den-1與氨基酸的相互作用可以驅動環的形成2)研究表明,環在形成過程中可通過扭轉-融合-環這一過程以實現從納米纖維到左旋納米環的拓撲形態轉變。Shuang Fu. et al. Bioinspired Supramolecular Nanotoroids with Aggregation-Induced Emission Characteristics. ACS Nano. 2022DOI: 10.1021/acsnano.2c04480https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c04480

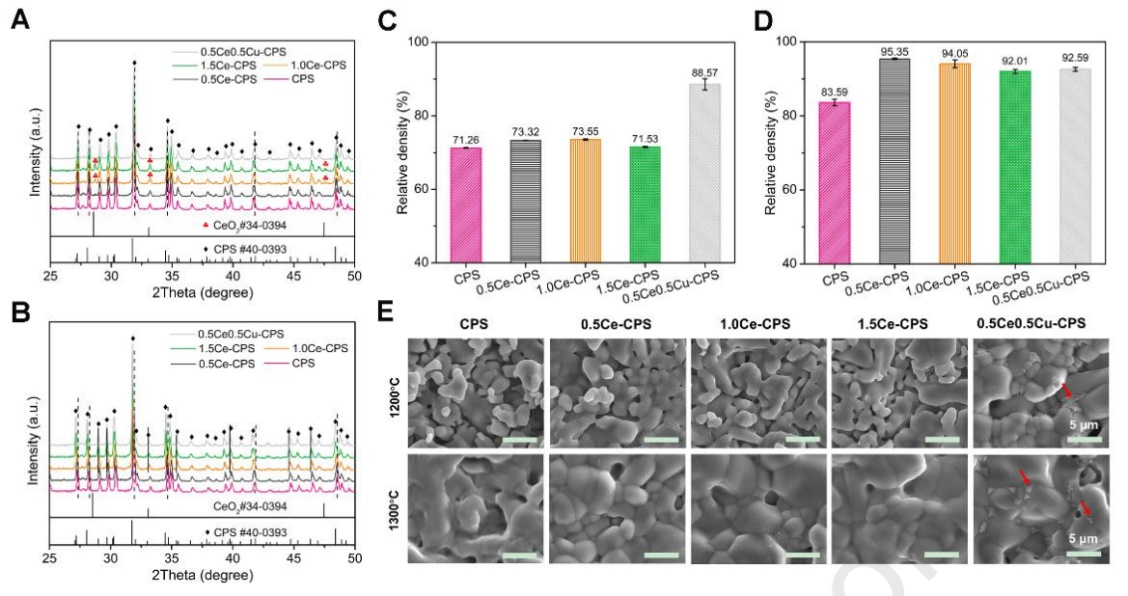

12. Biomaterials:利用鈰與銅的相互作用調控生物陶瓷的微觀結構以提高生物活性和安全性

賦予生物材料功能元件能有效地提高其生物性能。然而,如何同時提高生物材料的生物活性和安全性仍是一項的重大的挑戰。上海師范大學寧聰琴研究員和上海交通大學戴尅戎院士將鈰(Ce)和銅(Cu)納入硅磷酸鈣生物陶瓷(CPS)中,以調節其組成和微觀結構,進而能夠對其降解性、生物活性和生物安全性進行調控。1)研究表明,引入Ce能夠抑制支架降解,而Ce-Cu的共同摻入則會加速支架的降解。此外,Ce可增強CPS的體外成骨作用,而Cu可進一步對該性能進行優化。細胞共培養方法可緩解Ce所誘導的血管生成抑制,Ce-Cu共摻入可逆轉Ce所誘導的血管生成抑制作用。2)Ce能夠在體內以劑量依賴相關的方式增強CPS的成骨和血管生成特性,而Cu-Ce共存能夠實現最佳的生物活性和良好的生物安全性,由此表明多金屬元素的相互作用有望同時增強生物材料的生物活性和生物安全性。綜上所述,該研究提供了一種能夠用于骨修復和骨再生的新型生物材料,并為設計具有可調節降解行為、增強的生物活性和生物安全性的生物材料提供了一種綜合策略。Shunxiang Xu. et al. Interactive effects of cerium and copper to tune the microstructure of silicocarnotite bioceramics towards enhanced bioactivity and good biosafety. Biomaterials. 2022https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014296122200391X