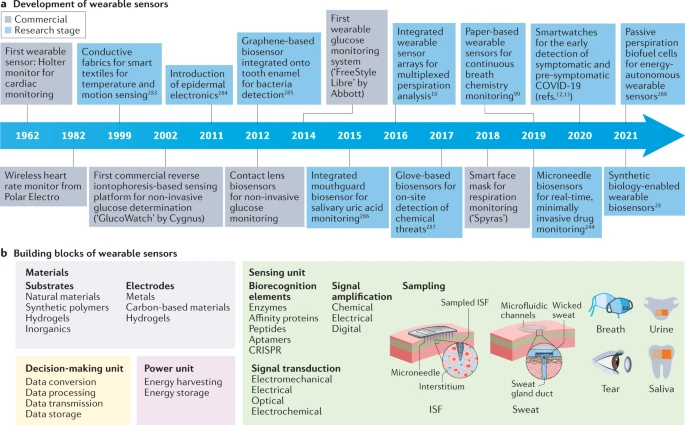

1. Nature Rev. Mater.:可穿戴傳感器領域的進展

可穿戴器件能夠通過多種多樣的物理、化學、生物傳感器以無創/微創的方式進行實時檢測生理學(生物物理/生物化學)信號,從而為臨床診斷提供新技術路線。這些可穿戴傳感器可以放置于眼睛、珠寶、面罩、手表、健身帶、紋身式、繃帶、貼片、紡織品等方式。目前人們發現智能手表能夠通過生理學信號實現對各種各樣疾病的早期檢測、監控、進展、治療,比如COVID-19以及帕金森癥。下一代可穿戴傳感器能夠實時和持續的以多模式/多點監控方式進行物理參數和生物化學標記信號,因此可能為治療提供一種變革性的突破,能夠以高分辨率和時間分辨能力的方式記錄人體的健康情況。

有鑒于此,弗萊堡大學Can Dincer、哈佛大學James J. Collins等報道可穿戴傳感器領域的相關進展以及未來發展方向。

本文要點:

1)從基底材料、傳感機理、電源模塊、控制決策模塊等結構對可穿戴傳感器目前在材料、設計、數據科學等方面的進展進行總結。最后,討論目前可穿戴傳感器領域的發展前景,為可穿戴傳感器的未來發展路線和方向進行預測與展望。

Ates, H.C., Nguyen, P.Q., Gonzalez-Macia, L. et al. End-to-end design of wearable sensors. Nat Rev Mater (2022)

DOI: 10.1038/s41578-022-00460-x

https://www.nature.com/articles/s41578-022-00460-x

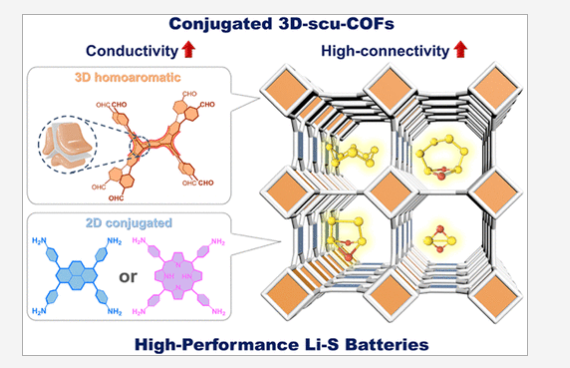

2. JACS:一種用于鋰-硫電池的共軛三維高連接共價有機框架

由于缺乏足夠的共軛三維(3D)結構單元,開發共軛3D共價有機框架仍然是一項極其困難的任務。近日,北京科技大學姜建壯教授,Kang Wang通過8-連接的基于戊二烯的D2h構件(DMOPTP)和4-連接的正方形平面接頭之間的縮合獲得了兩個3D COFs(命名為3D-scuCOF-1和3D-scu-COF-2)。

本文要點:

1)研究發現,前一種結構單元的3D同芳族共軛結構與后一種連接單元的2D共軛結構的結合使得π電子在兩種COFs的整個框架上離域,使得它們具有3.2-3.5×10-5 S cm-1的優異電導率。

2)DMOPTP的3D剛性四棱柱形狀引導了雙重互穿scu 3D拓撲結構和高連通永久多孔性的形成,3D-scu-COF-1和3D-scu-COF-2分別具有2340和1602 m2 g-1的大BET表面積,確保了有效的小分子儲存和傳質特性。

3)大BET比表面積加上其良好的電荷傳輸性能,3D-scu-COF-1和3D-scu-COF-2成為具有高容量(在0.2 C, 1 C = 1675 mA g?1下,達到1035-1155 mA h g-1)的鋰-硫電池(LSB)的有前途的硫基質材料,具有出色的倍率性能(5.0 C時為713-757 mA h g-1)和出色的循環穩定性(500次循環后,2.0 C時容量保持率為71-83%),超過了迄今為止報道的大多數有機LSB正極。

Wenbo Liu, et al, Conjugated Three-Dimensional High-Connected Covalent Organic Frameworks for Lithium?Sulfur Batteries, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c07596

https://doi.org/10.1021/jacs.2c07596

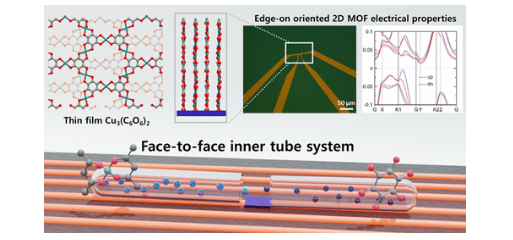

3. JACS:邊緣取向二維導電MOF薄膜的化學氣相沉積

金屬?有機骨架(MOFs)具有由金屬結點和有機連接物組成的多孔晶體配位網絡。其多孔性、高比表面積、結晶度和可調性使其在氣體存儲、氣體分離、生物醫學和催化等領域具有廣泛的應用前景。近日,浦項科技大學Ji Hoon Shim,Hee Cheul Choi,Sarah S. Park采用全氣相CVD法,成功制備出高質量的Cu3(C6O6)2薄膜。

本文要點:

1)在SiO2/Si襯底上制備的Cu3(C6O6)2薄膜具有較高的結晶度和獨特的擇優取向,與電子束外延法制備的薄膜微器件兼容,采用電子束光刻法制備了Cu3(C6O6)2薄膜基微器件,其導電性為92.5 S/cm。這些結果為單步全氣相CVD法制備導電MOF薄膜提供了一種新的合成方法。

2)這種方法廣泛適用于其他MOF系統。此外,該方法使導電MOF薄膜材料的基礎物理研究成為可能,并為一些有前景的工業應用提供了墊腳石。

Myeonggeun Choe, et al, Chemical Vapor Deposition of Edge-on Oriented 2D Conductive Metal?Organic Framework Thin Films, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c07135

https://doi.org/10.1021/jacs.2c07135

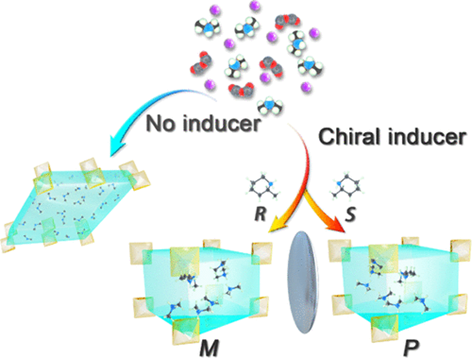

4. JACS:非手性基元誘導的手性雜化金屬鹵化物

具有本征非中心對稱性的手性雜化有機-無機金屬鹵化物(HOMHs)在手性電子、自旋電子學和鐵電體等領域具有廣闊的應用前景。手性HOMHs的構建策略往往涉及構建手性基元,這極大地限制了其化學多樣性。近日,南開大學Jialiang Xu等利用手性誘導方法,成功構建了一系列以非手性前驅體為基礎的手性HOMHs,DMA4MX7 (DMA = dimethylammonium; M = Sb或Bi; X = Cl或Br)。

本文要點:

1)以對映純有機試劑作為誘導劑,它們的固有手性成功轉移到 HOMHs。單晶X射線衍射分析和固態圓二色(CD)光譜研究表明,所得的手性產物顯示出明顯的對映體富集。

2)研究表明,這種手性誘導過程對手性誘導劑表現出不尋常的耐受性,至少有 12 種手性化合物被證明具有誘導手性HOMH DMA4BiBr7生長的能力。NLO 研究表明,由非手性前驅體誘導的手性HOMH材料表現出高效的SHG響應,甚至可以與基準無機 NLO 晶體相媲美。

該工作報道的手性誘導方法有助于從不同的非手性前驅體構建手性 HOMHs 晶體庫,特別是那些不容易引入固有手性中心的晶體庫,為手性HOMHs材料的合理制備和應用開辟了新的途徑。

Yongshen Zheng, et al. Induction of Chiral Hybrid Metal Halides from Achiral Building Blocks J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c05063

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c05063

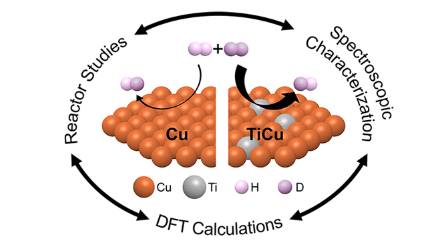

5. JACS:納米多孔Ti-Cu催化劑促進氫分解

H2的離解是許多工業化學轉化中必不可少的基本步驟,通常需要貴金屬催化劑。

近日,哈佛大學Jennifer D. Lee,勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室Juergen Biener報道了一種摻雜少量Ti的分級納米多孔Cu催化劑(npTiCu),與未摻雜的納米多孔Cu (npCu)催化劑相比,其H2-D2交換速率增加了大約一個數量級。

本文要點:

1)在300-573 K的溫度范圍內,通過大氣壓流動條件下的穩態H2-D2交換反應實驗測量了Ti的促進作用。為了穩定的催化性能,需要用流動的H2進行預處理,并且研究了兩個溫度,523和673 K。在優化的預處理和反應溫度下,實驗確定的npTiCu的H2-D2交換率是未摻雜Cu材料的5-7倍。

2)如使用原位環境壓力X射線光電子能譜和X射線吸收能譜所證實的,H2預處理導致在如此制備的催化劑中存在的Cu氧化物的完全還原和表面Ti氧化物物種的部分還原。對于Ti摻雜的和未摻雜的npCu催化劑,H2-D2交換測量的表觀活化能和指前因子顯著不同。

3)密度泛函理論(DFT)計算表明,Cu主體表面上孤立的金屬Ti原子可以作為氫復合的活性表面位置。高于純Cu的交換速率的增加主要是由于速率決定步驟從Cu上的離解吸附轉移到Ti摻雜的Cu上的H/D原子復合,其產生的活化熵相應降低。

Jennifer D. Lee, et al, Facilitating Hydrogen Dissociation over Dilute Nanoporous Ti?Cu Catalysts, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c00830

https://doi.org/10.1021/jacs.2c00830

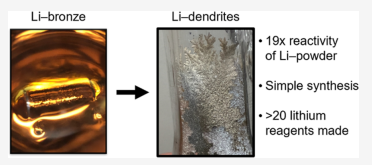

6. JACS: 用于有機鋰試劑合成的高活性鋰金屬枝晶的制備

有機鋰化學領域的一個長期存在的問題是需要一種高反應性的鋰金屬源,其模擬鋰粉末,但具有由廉價且容易獲得的鋰源新制備的優點。近日,德克薩斯農工大學Andy A. Thomas報道了一種使用液氨的簡單方便的活化方法,它以結晶鋰枝晶的形式提供了一種新的鋰金屬源。

本文要點:

1)鋰枝晶顯示出比通過原型機械活化方法產生的常規鋰源大約100倍的表面積。隨著表面積的增加,鋰枝晶顯示出比鋰粉末顯著的速率提高,鋰粉末是目前制備有機鋰化合物的工業標準。

2)這些特征被用于在一系列常見的實驗室規模上可再現地合成有機鋰試劑。

雖然這項研究只關注將這種新的鋰枝晶材料應用于有機鋰的合成,但可以預計這種材料將在許多需要高活性鋰金屬表面的環境中得到應用。

Michael P. Crockett, et al, Preparation of Highly Reactive Lithium Metal Dendrites for the Synthesis of Organolithium Reagents, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c07207

https://doi.org/10.1021/jacs.2c07207

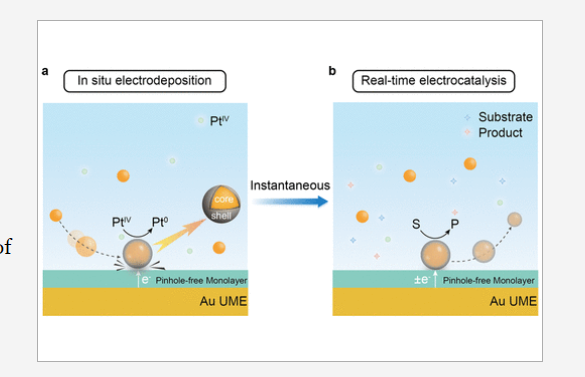

7. JACS: 單納米粒子碰撞電化學法快速篩選雙金屬電催化劑

通過開發高效的篩選方法,可以加快納米材料發現高性能電催化劑的步伐。然而,傳統的通過滴注進行電化學表征,這種方法是通過納米催化劑的合成、形態表征和性能測試來連續進行,因此,本質上不準確并且耗時。近日,華東理工大學Wei Ma發現,基于隨機碰撞的單NP電化學方法可以原位電化學制備單個Pt雙金屬核?殼NPs,并實時測量其電催化活性,這有助于在單NP水平上快速篩選具有最佳核/殼原子比的雙金屬NP的優異性能。

本文要點:

1)電沉積過程與雙金屬納米顆粒鉑殼層厚度的變化有關,而這些變化幾乎總是伴隨著它們的電催化性能的變化。該方法可以快速有效地篩選在UME上具有最佳MOR或ORR活性的雙金屬電催化劑候選者,使其特別適合于選擇可以低成本批量制備的目標雙金屬納米粒子。

2)該方法有望在單一NP水平上推廣應用于其他高性能電催化劑的篩選。研究人員將考慮這種快速篩選策略的通用性和適用性,并探索將其擴展到雙金屬納米粒子的其他電催化應用(CO2還原、析氫、析氧等)。

Huimin Li, et al, Rapid Screening of Bimetallic Electrocatalysts Using Single Nanoparticle Collision Electrochemistry J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c05299

https://doi.org/10.1021/jacs.2c05299

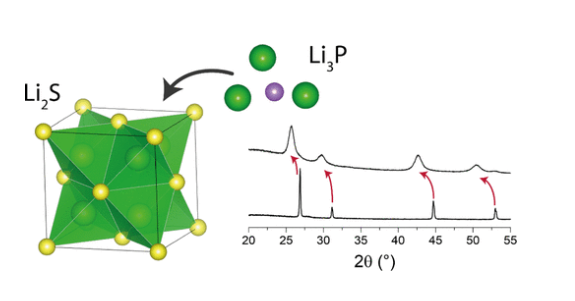

8. JACS:固溶體Li3P-Li2S中的無序:用于鋰金屬負極的新型全還原固體電解質

基于不可燃固體電解質的全固態電池是安全能量存儲系統的有前途的候選者。此外,它們還提供了利用金屬鋰作為負極的機會。然而,人們已經證明設計一種將高離子電導率和可加工性與對鋰的熱力學穩定性相結合的電解質極具挑戰。近日,劍橋大學Clare P. Grey通過將強制無序引入鋰(偽)二元體,可以將穩定性與高導電性結合起來:Li3P和Li2S的混合物的高能球磨產生SEs,這些SEs不僅對鋰金屬是熱力學穩定的,而且在已確定的SEs范圍內顯示出鋰離子導電性和活化能。

本文要點:

1)研究人員通過粉末X射線和中子衍射[XRD和PND]、固態核磁共振(ssNMR)光譜和弛豫測量以及恒電位電化學阻抗譜(PEIS)研究了這些材料的結構和導電機理。

2)DFT計算結合基于AIRSS和結構模型配置枚舉(CE)的結構搜索首先用于探索Li-P-S相圖,然后用于驗證建議的模型結構和研究新Li-P-S相的材料特性。這種新型固體電解質表現出在現有材料范圍內的鋰離子傳導性,同時其組成保證了對鋰金屬負極的熱力學穩定性。

Conrad Szczuka, et al, Forced Disorder in the Solid Solution Li3P?Li2S: A New Class of Fully Reduced Solid Electrolytes for Lithium Metal Anodes, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c01913

https://doi.org/10.1021/jacs.2c01913

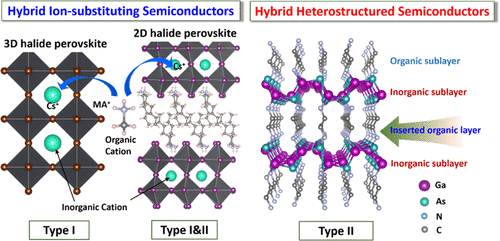

9. JACS: 通過用于光電應用的高通量材料篩選設計有機-無機混合異質結構半導體

有機-無機雜化半導體,其中有機金屬鹵化物鈣鈦礦是代表性的例子,作為下一代光電應用的有希望的候選者,引起了極大的研究興趣。這種興趣主要歸因于混合半導體的新興光電特性,這些特性不同于純無機和有機半導體的光電特性,以及不同的材料制造策略和結合了兩者優點的其他材料(例如機械)特性。吉林大學張立軍等人提出了一種完全不同于有機金屬鹵化物鈣鈦礦雜化離子取代半導體的雜化異質結構半導體 (HHS) 的高通量第一性原理材料篩選研究。

本文要點:

1)HHS結晶為由無機四面體配位半導體亞層和由雙齒鏈狀分子制成的有機亞層組成的超晶格結構。通過改變無機成分的組成(例如,IV、III-V、II-VI、I-III-VI2 半導體)和多晶型物(例如纖鋅礦和閃鋅礦),有機分子的類型(例如乙二胺、乙二醇和乙二硫醇),以及 234 個候選 HHS 中組成層的厚度,研究了它們的熱力學、電子結構和光電特性。

2)熱力學穩定性分析表明,除了實驗合成的ZnTe/ZnSe基化合物之外,還存在 96 個穩定的 HHS。HHS的電子結構和光電特性可以通過操縱它們的結構變體在很寬的范圍內進行調制。機器學習方法進一步應用于高通量計算數據,以識別確定熱力學穩定性和電子帶隙的關鍵描述符。

3)該研究結果表明了廣闊的前景,并為合理設計用于潛在光電應用的有機-無機雜化異質結構半導體提供了有價值的指導。

Yawen Li, et al. Design of Organic–Inorganic Hybrid Heterostructured Semiconductors via High-Throughput Materials Screening for Optoelectronic Applications, J. Am. Chem. Soc. 2022

https://doi.org/10.1021/jacs.2c07434

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c07434

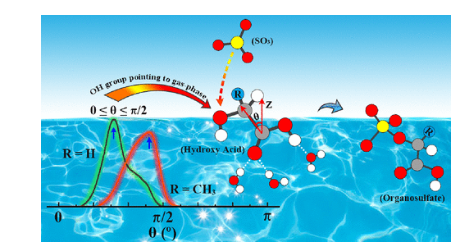

10. JACS:OH基團取向導致在液體氣溶膠表面形成有機硫酸鹽

有機硫酸鹽(OSs)是大氣氣溶膠粒子中眾所周知且普遍存在的成分,并在許多野外研究中被用作二級有機氣溶膠標記物。因此,有必要了解大氣中OS物種的形成。最近,羥酸(HAs)和羥酸硫酸鹽在大氣環境中被廣泛檢測到。然而,對HAs形成OSs的反應機理卻知之甚少。

近日,華南師范大學Shi Yin,山東大學Lin Du,中國科學院化學研究所Maofa Ge在量子化學計算和Born Oppenheimer分子動力學(BOMD)模擬的基礎上提出了直接證據,即α-HAs (GA和LA)與SO3在空氣-水界面的反應形成OSs在幾皮秒內完成,并且主要由α-HAs在液體表面上的OH基團取向決定。

本文要點:

1)該氣相中的反應也通過采用量子化學計算的勢能面(PES)分析來考慮。該反應傾向于在干燥的氣相環境中產生羥基酸硫酸酐(HASA)。這些對比結果表明,空氣-水界面對α-HAs和SO3反應生成OSs有重要影響。

2)GA和LA在空氣-水界面的動力學和熱力學方面,包括它們的界面行為和最高占據分子軌道(HOMO)性質,進一步說明OH基團與界面水的相對弱的氫鍵相互作用和OH基團的O原子的非鍵合p軌道特性分別是它們的液體表面取向和與SO3分子的反應性的原因。

3)根據目前的研究結果,研究人員還提出并討論了HAs與SO3反應對大氣氣溶膠粒子形成的潛在影響。因此,所提出的反應機理為液體氣溶膠表面OSs的產生提供了一條新的可行途徑。

Shendong Tan, et al, OH Group Orientation Leads to Organosulfate Formation at the Liquid Aerosol Surface, J. Am. Chem. Soc., 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c05807

https://doi.org/10.1021/jacs.2c05807

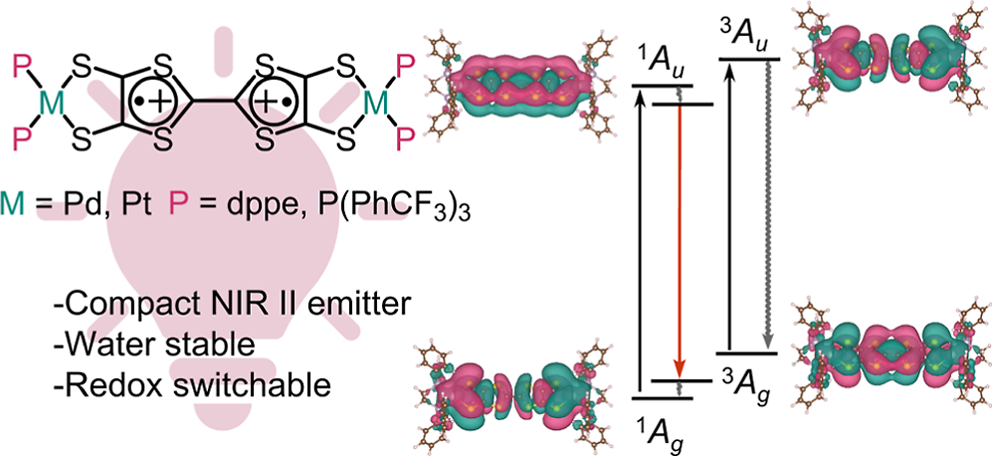

11. JACS:四硫富瓦烯基類雙自由基配合物能夠產生明亮、模塊化和可切換的NIR-II發射

近紅外(NIR)發射分子是在生物傳感和生物成像等領域中具有廣闊的應用前景。然而,許多近紅外染料往往是大型共軛體系,其經常存在穩定性、溶解度和可調性等問題。芝加哥大學John S. Anderson開發了一類新型、緊湊、可調的熒光類雙自由基復合物,其具有空氣、水、光和溫度穩定性。

本文要點:

1)該復合物的性質產生于一個壓縮的π流形,其能夠有效促進NIR-II(1000-1700 nm)區域內強烈的配體中心π-π躍遷,進而在1200 nm處產生發射。研究表明,該復合物是目前具有最亮NIR-II(>1100 nm)發射性能的單分子發光體之一,比商業上可用的NIR-II染料(IR 26)亮度高一個數量級。

2)研究發現,這種熒光具有電化學敏感性,其在加入氧化還原劑后會發生有效地切換。綜上所述,該研究開發的具有明亮、穩定和模塊化NIR-II發射的復合物系統有望在NIR技術領域得到廣泛應用。

Lauren E. McNamara. et al. Bright, Modular, and Switchable Near-Infrared II Emission from Compact Tetrathiafulvalene-Based Diradicaloid Complexes. Journal of the American Chemical Society. 2022

DOI: 10.1021/jacs.2c04976

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c04976

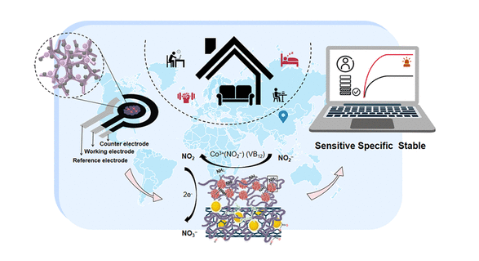

12. ACS Nano:基于三維多孔導電基質的仿生酶輔助離子選擇性電流型生物傳感器用于護理點亞硝酸鹽測試

亞硝酸鹽在多種生理過程中起著至關重要的作用,保持亞硝酸鹽水平在適當的范圍內對保持健康至關重要。現有的亞硝酸鹽分析方法靈敏度低,操作繁瑣,無法滿足精準醫療中的現場亞硝酸鹽檢測需求。近日,清華大學Han Wang提出了一種仿生酶輔助離子選擇性生物傳感器用于護理點唾液亞硝酸鹽的檢測。

本文要點:

1)氰基鈷胺(VB12)仿生酶形成離子選擇層來專門捕獲和氧化亞硝酸鹽,而基于牛血清白蛋白(BSA)的PCM構建固體接觸層來固定化仿生酶并促進氧化還原產生的電子在離子選擇層上的轉移,同時提高了生物傳感器的靈敏度和選擇性。

2)一方面,通過碳納米管(CNTs)的修飾和牛血清白蛋白(BSA)的交聯,形成了PCM,形成了導電的三維多孔結構,大大提高了比表面積比。這增加了VB12仿生酶的固定化密度,擴大了與唾液樣品的接觸面積,使生物傳感器具有優異的電子傳導性、高靈敏度和良好的穩定性。

3)另一方面,VB12仿生酶的修飾是基于共價結合的,它提高了離子選擇層的穩定性,并在PCM和亞硝酸鹽之間產生了更強的場配體,提高了亞硝酸鹽生物傳感器在復雜生物流體中的選擇性。

4)為了評估這種POC亞硝酸鹽生物傳感器的特性,我們用標準亞硝酸鹽溶液和真實的唾液樣品進行了電化學測試,以評估其穩定性、靈敏度和選擇性。所提出的生物傳感器可以成為未來POCT和家庭醫療保健的一種有前途的工具。

Han Wang, Xueqi Wang, Jing Cheng, Bionic Enzyme-Assisted Ion-Selective Amperometric Biosensor Based on 3D Porous Conductive Matrix for Point-of-Care Nitrite Testing, ACS Nano, 2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c05752

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c05752