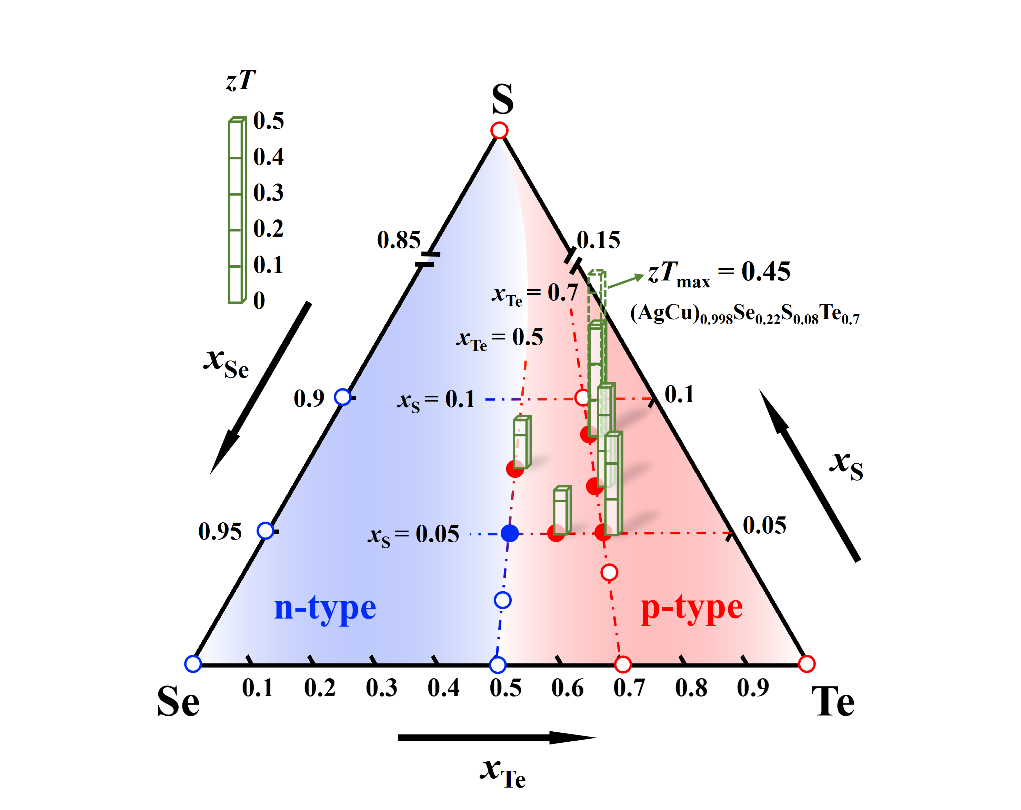

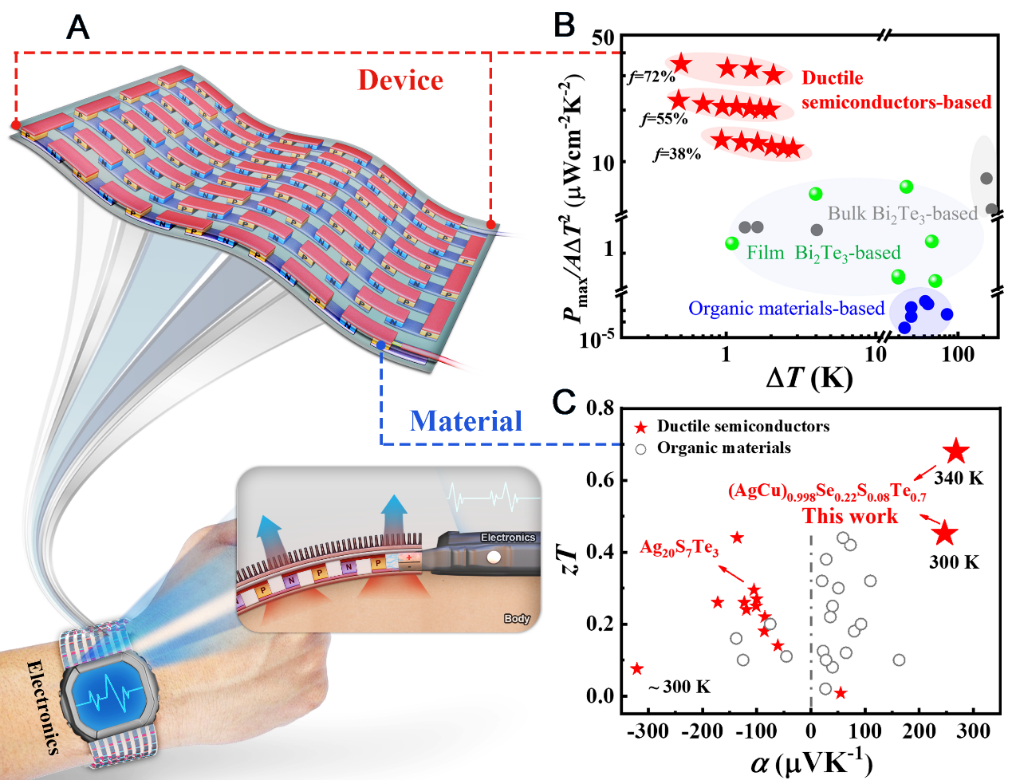

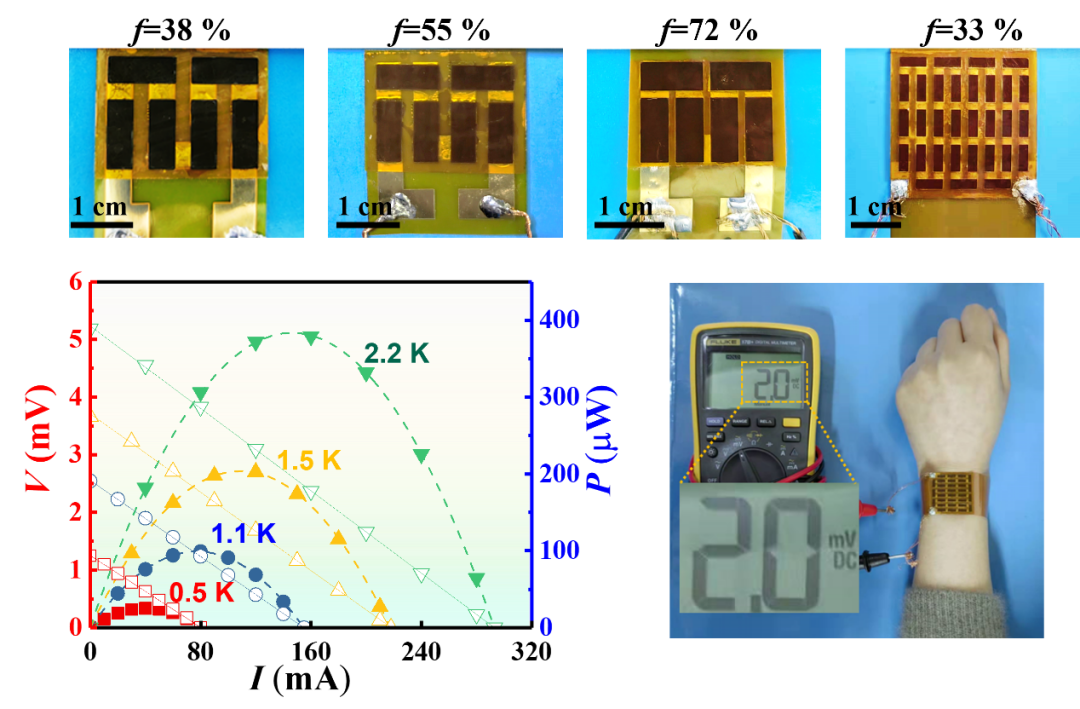

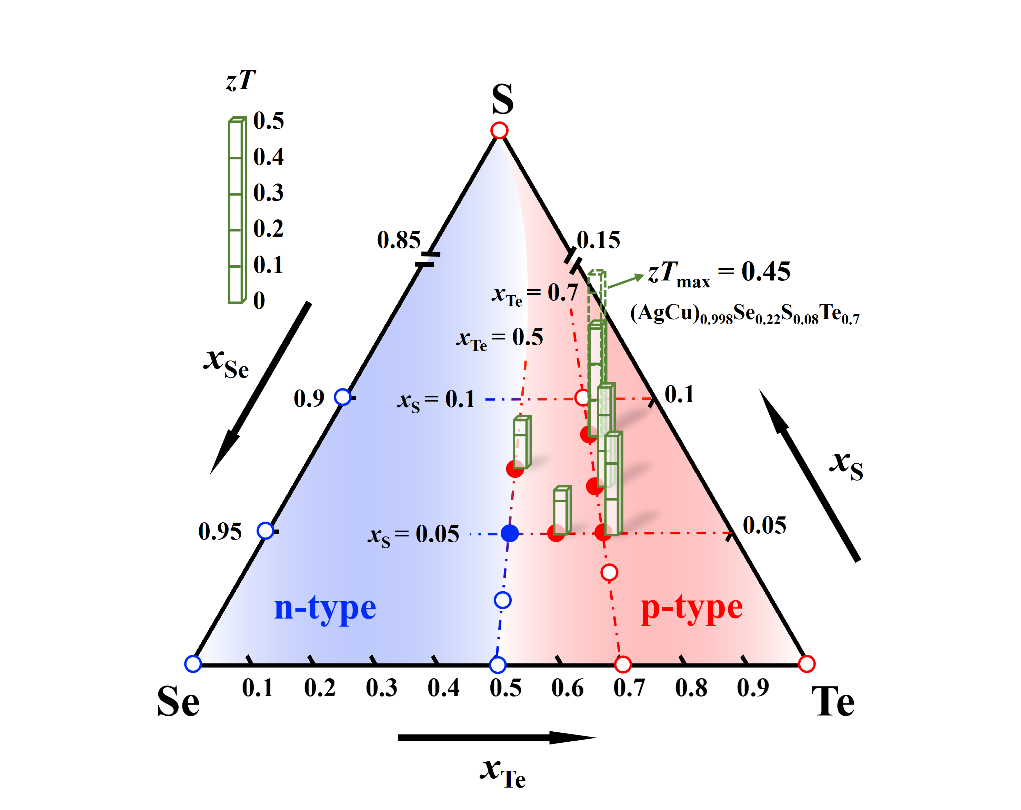

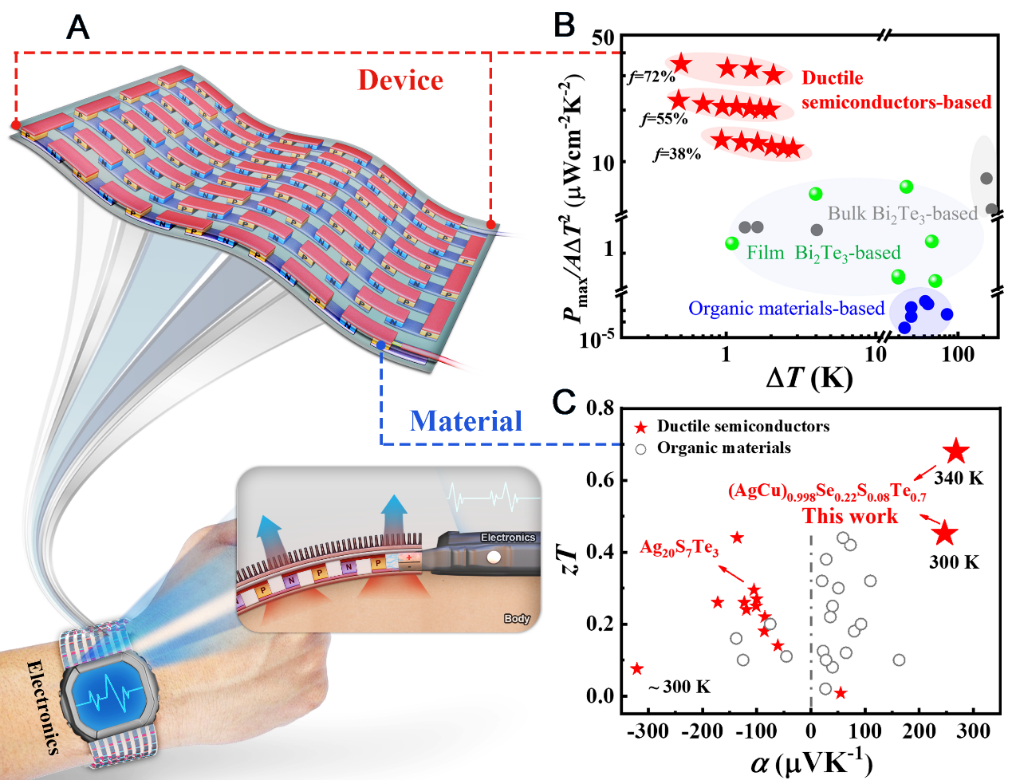

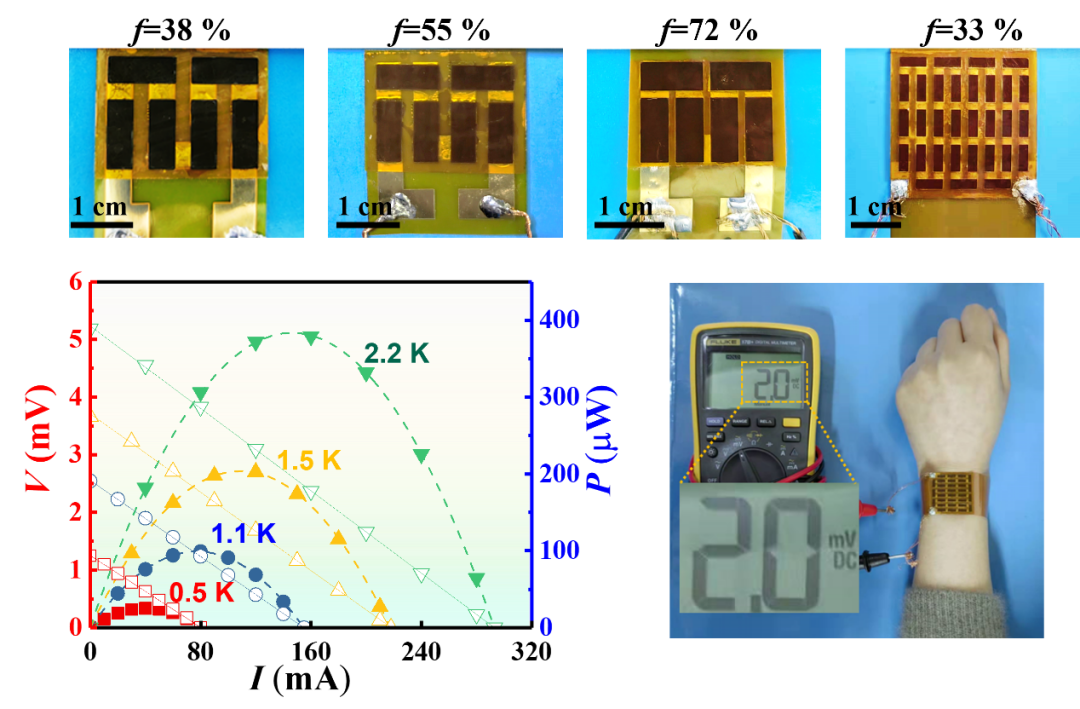

柔性電子被譽為未來革命性的電子技術,有望廣泛應用于能源、醫療��、國防等領域��,但其發展嚴重受制于可自供電���、易攜帶����、高可靠的超薄柔性電源的缺失���。熱電轉換技術可將人體或環境的熱量轉換為電能���,具有體積小���、無傳動組件�����、無噪音、可全天候工作等優點�����,可為柔性電子提供一種可行的自供電解決方案����。目前柔性熱電技術的研究一般直接使用具有良好柔塑性的有機熱電材料,或者將脆性的無機熱電材料集成于柔性基板�;前者的電性能較低����,導致輸出電壓和功率遠低于無機材料���;后者結構與工藝復雜��,難以制備出超薄柔性器件��。近年來發現的室溫塑性無機半導體如Ag2S(Nature Materials,2018)和二維范德華InSe單晶(Science, 2020)�,將金屬/有機材料的力學特性與無機半導體的電學特性完美地集于一身���;在其基礎上通過元素的固溶摻雜等改性研究��,研制出一系列n型高性能無機塑性熱電材料(Energy & Environmental Science�,2019;Advanced Materials,2021等)��,室溫和高溫熱電優值分別達到0.44和0.80��。這些新材料的研究為柔性熱電技術提供了全新的研究思路與解決方案�。然而,目前p型無機塑性熱電材料的種類非常稀少����、室溫附近熱電優值極低(約0.01)�����,嚴重制約了傳統π型(面外型)超薄柔性熱電器件的研制及應用。有鑒于此��,中國科學院上海硅酸鹽研究所仇鵬飛研究員��、史迅研究員�����、陳立東研究員等和瑞典烏普薩拉大學章貞教授合作,開發出系列高性能p型無機塑性熱電材料�,并基于此研制出厚度僅為0.3mm的超薄π型柔性熱電器件�����,其功率密度不但數量級高于已報道的柔性熱電器件,而且還數倍高于現有的剛性熱電器件���。上海硅酸鹽所博士生楊青雨和楊世琪為論文共同第一作者。圖1 AgCuS - AgCuSe – AgCuTe贗三元固溶體“組分-性能”相圖�。實心圓表示塑性組分�,空心圓表示脆性成分�,長方柱表示熱電優值。研究發現��,Ag基化合物一般為n型導電���,而Cu基化合物一般為p型導電��;高含量的Ag-S鍵易導致塑性,而高含量的Cu-Se/Te鍵易導致脆性�����。研究團隊系統研究了AgCu(Se,S,Te)的物相組成��、電熱輸運性能和力學性能��,繪制出該體系的“脆性-塑性”與“n-p型”轉變相圖(圖1)。當AgCu(Se1-yTey)中y 約為 0.5時���,發生n-p型轉變;此時引入少量的S����,材料力學性能發生“脆-塑”轉變��。因此,AgCu(Se1-y-xSxTey) 中Te固溶量y在0.5-0.7、S固溶量x在0.05-0.08之間時����,材料同時具有塑性和p型導電行為��。力學性能測試表明AgCuSe0.3-xSxTe0.7(x=0.06和0.08)室溫壓縮應變量>30%,三點彎曲應變量>10%,與Ag2S及其固溶體相當����。得益于其良好的塑性�����,該類材料可以被直接加工成微米級別的薄片,展現出良好的柔性����。熱電性能測試顯示它們具有良好的電輸運性能和極低晶格熱導率,進一步引入陽離子空位改善電輸運性能,熱電優值在室溫提升至0.45,在340K時達0.68(圖2)�,遠高于有機熱電材料����,與室溫區熔法制備的Bi2Te3合金相近�。圖2 (A)用于可穿戴電子的柔性熱電器件示意圖;(B)該工作和其它已報道的柔性熱電器件的歸一化功率密度對比;(C)該工作和其它柔性熱電材料熱電優值對比���。該工作填補了研制柔性熱電器件所需熱電材料的空白�����。結合已報道的n型無機塑性熱電材料,研究團隊選取p型(AgCu)0.998Se0.22S0.08Te0.7和n型Ag20S7Te3作為柔性器件的熱電臂(厚度低至0.1mm),利用磁控濺射在其表面沉積W/Sn作為金屬連接層�,然后集成于聚酰亞胺基柔性電路板��,成功研制出最薄為0.3mm、填充率最高為72%的超薄無機柔性熱電器件(圖3)。得益于材料優良的熱電性能、超薄的厚度以及低的界面接觸電阻率����,柔性熱電器件的最大歸一化功率密度達30 μWcm-2K-2(圖2)��,比有機熱電器件高約4個數量級,比傳統的Bi2Te3基剛性器件高約4倍。該柔性器件同時展示出良好的服役穩定性,在15毫米彎曲半徑下,經受500次彎曲后其內阻幾乎不變。圖3 基于無機塑性材料的超薄熱電器件實物圖及器件性能(6對�����,f=72%)�����。該研究為柔性熱電技術提供了一種全新的解決方案���,能將人體或環境熱量快速有效地轉換成電能��,具有穩定可靠����、長壽命、超薄���、可彎曲、全天候工作等優點�,有望為柔性電子提供一種高效的自供電技術�。研究工作得到國家自然科學基金�、上海市基礎研究特區項目、上海市科委�、中科院國際合作等項目的資助和支持����。陳立東�����,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員��,國家杰出青年科學基金獲得者,2013年獲國家自然科學二等獎��,2014年獲國家技術發明二等獎���。2015年當選亞太材料科學院院士����,2016年當選亞洲熱電聯盟主席,2019年當選國際熱電學會理事會理事��。陳立東研究員圍繞熱電材料與器件高性能化的關鍵科學問題�,系統地開展了電熱輸運機理、可控制備與性能調控的研究��,創新性地提出了通過多尺度微觀結構設計引入電子與聲子輸運的選擇性散射單元�����、實現電熱輸運協同調控和熱電材料高性能化的學術思想。所開發的高性能熱電材料與熱電轉換技術正在逐步應用于熱電致冷與溫控���、熱能高效回收利用、空間科學等技術領域����。1981年畢業于湖南大學�,1984年10月赴日本留學�����,1990年獲日本東北大學獲工學博士學位����。先后在日本RIKEN株式會社(Chief Engineer)、日本航空宇宙技術研究所(特別研究員)��、美國密西根大學物理系(訪問學者)���、日本東北大學金屬材料研究所(助手�����,副教授)任職和工作��。2001年獲中國科學院人才計劃資助進入上海硅酸鹽研究所工作。現任中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員�、高性能陶瓷和超微結構國家重點實驗室主任���,國際熱電學會理事會理事�����,上海古陶瓷學會理事長���;亞太材料科學院院士����;《無機材料學報》主編,《npj Computational Materials》聯合主編。曾任中國科學院上海硅酸鹽研究所副所長�,中國材料研究學會熱電材料及應用分會第一屆理事會主任�����,亞洲熱電聯盟第一屆主席。Qingyu Yang,et al, Flexible thermoelectrics based on ductile semiconductors, Science 2022, 377 (6608). DOI:10.1126/science.abq0682 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq0682