特別說明:本文由學(xué)研匯技術(shù)中心原創(chuàng)撰寫,旨在分享相關(guān)科研知識。因?qū)W識有限,難免有所疏漏和錯誤,請讀者批判性閱讀,也懇請大方之家批評指正。

原創(chuàng)丨彤心未泯(學(xué)研匯 技術(shù)中心)

編輯丨風(fēng)云

您是在手機上閱讀這篇推送文章嗎?如果是這樣,您將受益于本工作的研究成果。

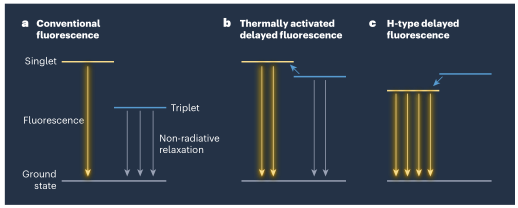

當擲硬幣時,在多次試驗中平均獲得正面或反面的統(tǒng)計概率為50%,但結(jié)果的分布可能會因少量的翻轉(zhuǎn)而有所不同。由于量子力學(xué)的規(guī)則,分子世界中的情況非常不同。考慮產(chǎn)生熒光的物理過程:能量輸入將分子置于“頭”或“尾”狀態(tài)(分別稱為單重態(tài)和三重態(tài)),每個狀態(tài)對應(yīng)于分子的不同能量。在這種情況下,得到反面的機會遠高于得到正面的機會,概率分別為75%和25%。只有處于頭部狀態(tài)的分子才能保留能量并將其轉(zhuǎn)化為光,在可見光譜的紅藍色區(qū)域發(fā)出熒光。相比之下,處于尾部狀態(tài)的分子會立即將接收到的能量釋放到環(huán)境中,而不會產(chǎn)生光。因此,熒光生產(chǎn)效率永遠不會超過25%的固有限制。

當電荷觸發(fā)時,顯示器中的每個像素都會以一種特定的顏色亮起,這種顏色源于產(chǎn)生熒光的物理過程。顏色是特定波長的光子流,在電荷注入后,像素中只有 25%的分子可以發(fā)出頭部狀態(tài),使得能量利用率極低。

關(guān)鍵問題

熒光的利用推動了電子顯示器的發(fā)展,但熒光發(fā)射過程中仍存在以下問題:

1、熒光發(fā)射過程能量利用率極低

在OLED的情況下,電荷載流子的復(fù)合導(dǎo)致以 1:3 的比例形成單重激發(fā)態(tài)和三重激發(fā)態(tài)。這種自旋統(tǒng)計限制了OLED 的內(nèi)部量子效率,并由于三重激發(fā)態(tài)發(fā)射光子的自旋禁止性質(zhì)而導(dǎo)致能量損失。

2、現(xiàn)有延遲熒光方法時間常數(shù)過長

雖然過渡金屬有機配合物和熱激活延遲熒光的有機分子可以將三重態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閱沃貞B(tài)提高能量利用效率,但是其通常具有微秒甚至毫秒范圍內(nèi)的時間常數(shù),這會導(dǎo)致雙分子湮沒,降低高電流密度下的器件效率。

新思路

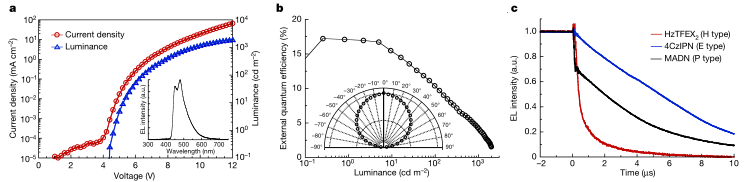

有鑒于此,日本RIKEN新興物質(zhì)科學(xué)中心Naoya Aizawa等人報告了一種不符合Hund規(guī)則并且具有負單重態(tài)-三重態(tài)能隙為-11 ± 2 meV的熒光分子。單重激發(fā)態(tài)和三重激發(fā)態(tài)的能量反轉(zhuǎn)導(dǎo)致延遲熒光具有0.2 μs的短時間常數(shù),由于最低能量激發(fā)態(tài)的發(fā)射單重態(tài)特性,其隨著溫度的降低而異常降低。使用這種分子的有機發(fā)光二極管 (OLED) 表現(xiàn)出快速的瞬態(tài)電致發(fā)光衰減,峰值外部量子效率為 17%,證明了其對包括顯示器、照明和激光器在內(nèi)的光電設(shè)備的潛在影響。他們的這一項突破,克服了量子力學(xué)定律對電子顯示器的能量效率施加的長期限制,使用了一種新的策略來理解和設(shè)計光與物質(zhì)的相互作用。

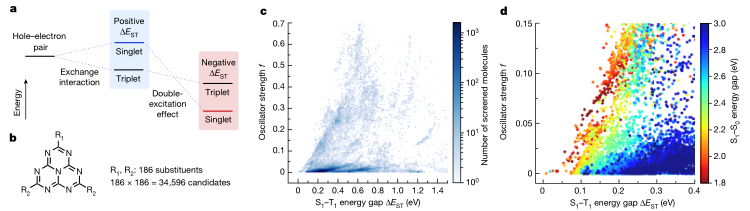

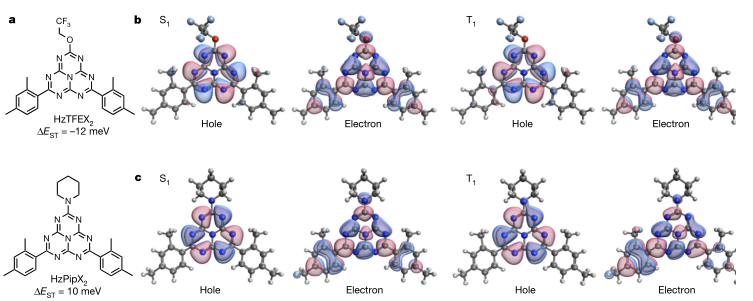

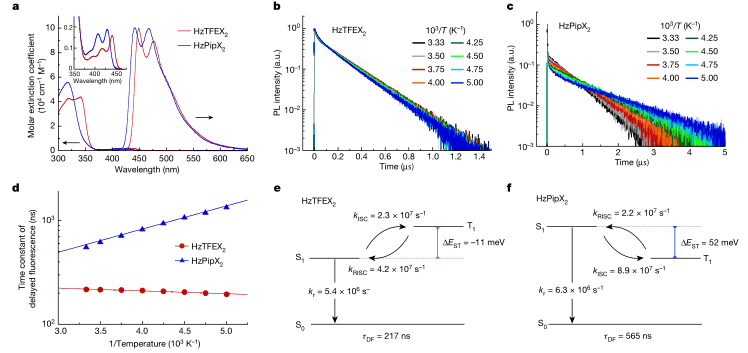

計算已經(jīng)預(yù)測吸熱到放熱的轉(zhuǎn)變是可能的,特別是對于稱為庚嗪的三角形分子家族和結(jié)構(gòu)相關(guān)的分子。作者提出了庚嗪分子的實驗證據(jù),該分子可以將大部分注入的能量轉(zhuǎn)化為發(fā)射光,因為頭部狀態(tài)的能量低于尾部狀態(tài)。2、通過篩選分子庫以確定激發(fā)態(tài)分布的候選分子作者通過計算篩選34596個分子庫以確定具有激發(fā)態(tài)分布的候選分子,這些激發(fā)態(tài)可以實現(xiàn)所需的放熱熒光機制。通過關(guān)注會發(fā)出藍光的分子,將候選集縮小到原始數(shù)量的3%左右。然后選擇了2種可在實驗室合成分子進行實驗分析。本工作使用了多種技術(shù)來評估合成分子的熒光激發(fā)機制,明確了對于這些分子以及一些密切相關(guān)的分子,這些狀態(tài)的能量順序確實是顛倒的。作者將這種發(fā)光機制命名為庚嗪型(H型)延遲熒光。4、實現(xiàn)了發(fā)射器的大規(guī)模應(yīng)用作者表明發(fā)射器的能量效率和顏色質(zhì)量在有機發(fā)光二極管等常用電子設(shè)備中也可以在更大規(guī)模的情況下獲得。圖 反轉(zhuǎn)激發(fā)態(tài)促進熒光中的能量轉(zhuǎn)換1、實現(xiàn)了理論上100%的熒光能量效率作者通過尋找頭部狀態(tài)能量低于尾部狀態(tài)的分子,將尾部狀態(tài)的分子能量,捐贈給頭部分子,從而使頭部分子發(fā)光。這可以使熒光具有理論100%的能量效率。量子力學(xué)認為這是一個難以實現(xiàn)的目標,且迄今為止在實驗中一直難以實現(xiàn)。2、證實了違反Hund規(guī)則的高熒光有機分子存在作者通過計算篩選和實驗驗證,證實了具有負EST的熒光七嗪分子的存在,并對其熒光特性進行了表征。3、實現(xiàn)了0.2 μs的超短時間常數(shù)作者證實了單重激發(fā)態(tài)和三重激發(fā)態(tài)的能量反轉(zhuǎn)導(dǎo)致延遲熒光具有0.2 μs的短時間常數(shù),由于最低能量激發(fā)態(tài)的發(fā)射單重態(tài)特性,其隨著溫度的降低而異常降低。向庚嗪引入了186個不同的取代基,以生成34596個用于計算篩選的候選分子。為了確保合成的可行性,最多將兩種不同類型的取代基作為R1和R2引入七嗪核心。使用標準的線性響應(yīng)時間相關(guān)密度泛函理論 (TDDFT) 來計算 ΔEST 和f。篩選數(shù)據(jù)表明5264個有希望的候選者在整個可見光譜中顯示熒光。將藍色熒光的垂直S1-S0能隙范圍設(shè)置為2.70-2.85 eV,進一步將候選分子縮小到 1028 個分子。然后評估了它們的合成可行性,并選擇了兩種庚嗪類似物進一步評估。為了檢查所選的HzTFEX2和HzPipX2是否可能具有負ΔEST,通過相關(guān)波函數(shù)理論計算了它們的S1和T1。具有單激發(fā)和雙激發(fā)的運動方程耦合簇 (EOM-CCSD)計算預(yù)測HzTFEX2具有-12 meV的負ΔEST,證實了其展示 DFIST 的潛力。相比之下,HzPipX2的ΔEST保持在10 meV的正值。HzTFEX2和HzPipX2通過用相應(yīng)的醇或胺對2,5,8-三氯庚嗪進行親核芳族取代,然后與間二甲苯進行傅克反應(yīng)來合成。在脫氣甲苯溶液中評估了兩種分子的光物理性質(zhì)。為了詳細顯示這兩種分子的激發(fā)態(tài)動力學(xué),在不同的溫度下進行了瞬態(tài)PL衰減測量。兩種分子都表現(xiàn)出雙指數(shù)瞬態(tài)PL衰減,包括納秒級瞬發(fā)熒光,然后是具有溫度依賴性時間常數(shù)的亞微秒延遲熒光。圖 先導(dǎo)分子在脫氣甲苯溶液中的光物理性質(zhì)作者評估了HzTFEX2在通過熱蒸發(fā)制造OLED中的電致發(fā)光 (EL) 特性。作者展示了OLED的EL光譜、電流密度-電壓-亮度特性和外量子效率-亮度特性。觀察到源自HzTFEX2的強藍色EL,光譜峰值波長 (λEL)在450 nm 和 479 nm。最大外部量子效率達到17%,對應(yīng)于底部發(fā)射OLED的80%的內(nèi)部量子效率,典型的光輸出耦合效率為 20%。亮度的視角依賴性遵循朗伯分布確保從前向發(fā)射中準確估計外部量子效率。HzTFEX2表現(xiàn)出快速瞬態(tài)EL衰減,反映了亞微秒 H型延遲熒光。總之,作者證明了具有負ΔEST的熒光七嗪分子,觀察到它們在PL和EL中具有異常特征的藍色延遲熒光:(1)非常短的衰減時間常數(shù)(τDF≈0.2 μs);(2)τDF 隨溫度降低而下降;(3)速率反轉(zhuǎn)RISC和 ISC (kRISC > kISC)。這些特征證實了負ΔEST,并導(dǎo)致了“來自倒置單重激發(fā)態(tài)和三重激發(fā)態(tài) (DFIST) 的延遲熒光”或“H(庚嗪)型延遲熒光”。DFIST 材料的進一步發(fā)展將提供基于快速三重態(tài)到單重態(tài)下轉(zhuǎn)換的穩(wěn)定高效的 OLED,對顯示器、照明和激光的發(fā)展具有重要意義。【1】Juan-Carlos Sancho-García, et al. Fluorescence limitations overcome by engineering light–matter interactions. Nature,2022, 609, 473-475.DOI: 10.1038/d41586-022-02890-7https://www.nature.com/articles/d41586-022-02890-7【2】Aizawa, N., Pu, YJ., Harabuchi, Y. et al. Delayed fluorescence from inverted singlet and triplet excited states. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05132-y