中科院海洋研究所段繼周研究員、翟曉凡副研究員、侯保榮院士、重慶大學張育新教授及其合作者在Nano Materials Science發表題為“Developing high photocatalytic antibacterial Zn electrodeposited coatings through Schottky junction with Fe3+-doped alkalized g-C3N4photocatalysts”的研究論文。

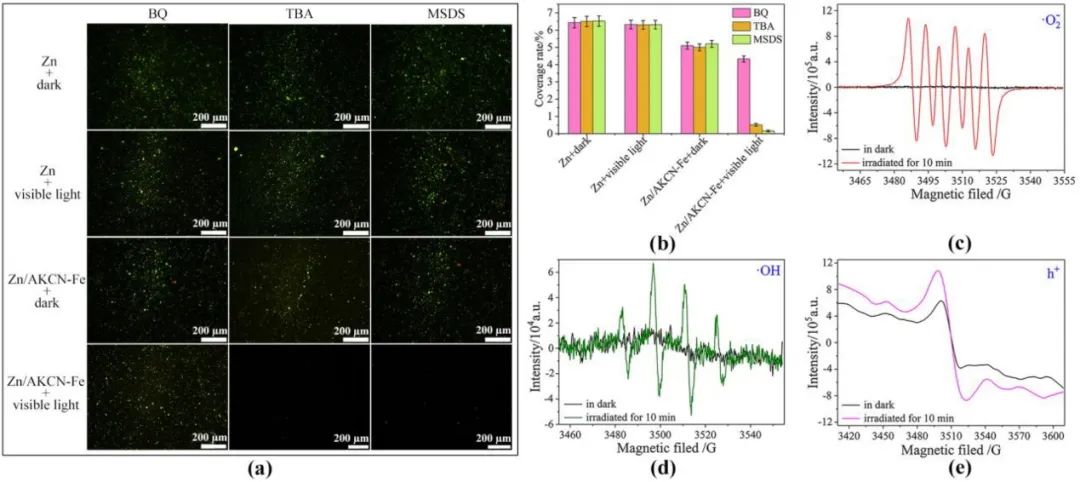

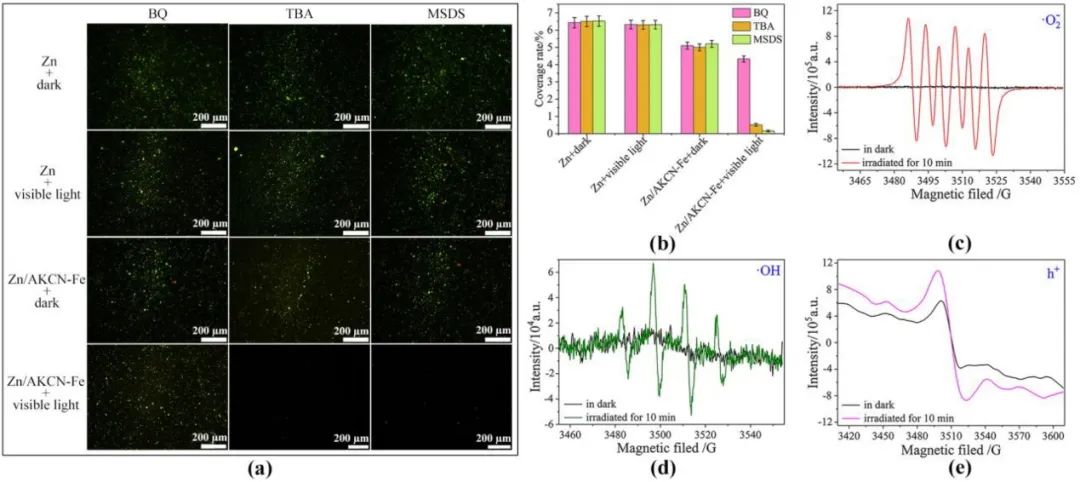

1) 在該研究中,作者將g-C3N4基光催化劑與Zn復合,采用電沉積法首次研制出表面光滑的g-C3N4-Zn抗菌復合鍍層。采用電化學方法對復合鍍層進行了研究,據此建立了復合鍍層電沉積過程模型。2) 實驗結果表明,制備的g-C3N4基光催化劑具有平滑鋅鍍層表面的功能。通過檢測復合鍍層表面對細菌附著的抑制活性來評價復合鍍層的抗菌性能,發現所制備的復合鍍層具有良好的抗菌性能。Zn/AKCN-Fe鍍層具有最高的可見光驅動抗菌活性,這是由于AKCN-Fe的光催化活性和負載含量最高。3) 根據捕獲劑實驗和EPR測量結果,作者提出了Zn/AKCN-Fe鍍層的特異性抗菌機制,發現在抑制細菌附著方面,·O2-和·OH-分別起到主要和次要的作用。該研究提高了g-C3N4基光催化劑和鋅基鍍層的應用前景。

該成果報道了通過將g-C3N4基光催化劑復合到普通鋅鍍層中,制備具有光滑表面的抗菌鋅基復合鍍層的方法,并對復合鍍層的形貌、結構和成分進行表征,以測試其性能,研究了電沉積機理、表面粗糙度和抗菌效果,并解釋了抗菌機理。

圖1. 光催化抑制細菌附著的機理。

自2014年首次發現g-C3N4以來,對其抗菌活性的研究迅速發展。而純g-C3N4的可見光吸收和電子空穴分離效率有待進一步提高,才能獲得較高的可見光光催化效率。實現這一目標的一種方法是g-C3N4的堿化,這是提高g-C3N4可見光吸收的一種常用方法,即g-C3N4的前體在與堿性化合物(如KOH、NaOH或Ba(OH)2)混合后被煅燒。堿化后g-C3N4的可見光響應范圍和載流子分離效率均有提高,且與純g-C3N4相比,g-C3N4的堿化更能催化H2O2的生成。研究人員發現H2O2是芬頓反應的必要條件之一,可以產生抗菌作用更強的羥基自由基。因此,在該研究中作者制備了Fe3+摻雜的堿化g-C3N4,以滿足芬頓反應發生的條件。雖然已經有很多人致力于改善粉末g-C3N4基光催化劑的各種性能,但對其應用方式的關注較少。因此,該研究為g-C3N4基光催化劑與Zn鍍層的復合研究提供了重要的新思路,不僅可以增強Zn鍍層的抗菌和防污性能,而且可以拓展g-C3N4基光催化劑的實際應用。

侯保榮,中國工程院院士,中國科學院海洋研究所研究員,博士生導師。現任中國腐蝕與防護學會名譽理事長、國家海洋腐蝕防護工程技術研究中心主任、中國海洋防腐蝕產業技術創新戰略聯盟理事長。我國海洋腐蝕與防護學科學術帶頭人。作為首席科學家承擔“十一五”“十二五”國家科技支撐計劃、973重點研發計劃、基金委國家重大科研儀器研制項目、中國科學院戰略先導專項(A類)等。作為首席科學家主持完成了我國第一次最全面系統的“腐蝕成本調查”,并擔任“全球腐蝕成本調查”中國區委員會主席。先后榮獲2021年聯合國世界腐蝕組織(首屆)“腐蝕成就獎”、2021年中國科學院杰出科技成就獎、2019年國際腐蝕工程師協會NACE科技成就獎、國家科技進步二等獎、山東省科學技術最高獎、何梁何利科學與技術獎、山東省技術發明一等獎等重大獎項。創建和發展了我國的海洋腐蝕理論體系,研發的復層礦脂包覆防腐技術(PTC)和氧化聚合包覆防腐技術(OTC)開辟了我國海洋鋼鐵設施防護的新路徑,并在海南文昌衛星發射中心、“天眼”FAST工程、南海島礁、青島港、大連港等100余項國家重大工程成功應用。

段繼周,中國科學院海洋研究所,海洋環境腐蝕與生物污損重點實驗室主任,研究員,理學博士,研究方向為海洋腐蝕與防護,主要從事海洋微生物腐蝕與生物污損的應用基礎和防護技術研究工作。相關研究成果發表學術論文90余篇(SCI 50余篇),授權國家發明專利7項,主持了包括國家基金課題、國家重點研發計劃(973計劃)課題、中國科學院先導專項課題、企業合作課題等近20項,獲省部級獎勵7項。與日本、美國、德國、加拿大、法國等本領域專家開展有較密切學術交流。指導博士和碩士研究生近20人,與俄羅斯、印度、伊朗等數名訪問青年科學家開展合作研究。現任全國涂料與顏料標準化委員會專家委員、中國海洋湖沼學會海洋腐蝕與污損專業委員會秘書長、中國腐蝕與防護學會理事、山東省腐蝕與防護學會理事、國際電化學委員會(ISE)專家委員、國際腐蝕工程師協會(NACE)高級會員、ISO/TC35/WG29(金屬涂層的電化學評價技術標準)專家委員及NACE生物污損的生態風險與控制技術委員會委員(NACE/TEG532X)。

翟曉凡,中國科學院海洋研究所副研究員,兼任中國腐蝕與防護學會青年工作委員會委員、Corrosion Communications青年編委、《中國腐蝕與防護學報》青年編委。長期從事海洋微生物腐蝕與生物污損防護技術研究。目前,發表論文50余篇,SCI收錄30余篇,其中以第一/通信作者在Corrosion Science、Journal of Materials Science & Technology等國際頂級腐蝕防護專業期刊發表SCI論文17篇,并申請國家發明專利18項、授權11項;參與撰寫專著《海洋鋼結構浪花飛濺區腐蝕控制技術》(第二版)。主持國家自然科學基金、山東省重點研發計劃等科研項目,并獲中國科協青年托舉工程人才項目資助。相關研究結果獲山東省自然科學二等獎(3/5)、海洋科學技術二等獎(2/10)等多項省部級以上科技獎勵,并獲日本水流徹教授杰出青年學者獎、中國工程院重大咨詢項目重要貢獻獎等。

高英,畢業于中國科學院海洋研究所,獲得理學博士學位,專業為海洋腐蝕與防護,主要研究方向為海洋生物污損防護。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589965122000046

關于 Nano Materials Science2019年3月創刊,重慶大學主辦,香港城市大學呂堅院士任主編,21個國家 126位學者(包括18位院士)任編委,ScienceDirect全文開放獲取。已報道諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov院士、呂堅院士、Ruslan Z Valiev院士、盧柯院士、成會明院士、申長雨院士、趙東元院士、段雪院士、侯保榮院士、孫軍院士、王琪院士、張立群院士、Oliver G. Schmidt院士、Li Lu教授(新加坡國立大學)、Luyi Sun教授(美國康涅迪格大學)、Vijay Kumar Thakur教授(英國蘇格蘭鄉村學院)、張強教授(清華大學)、郭少軍教授(北京大學)、張荻教授(上海交通大學)、劉剛教授(西安交通大學)、彭章泉教授(中科院大連物化所)、劉暢教授(中科院金屬所)、劉天西教授(東華大學)、胡寧教授、付紹云教授、黃曉旭教授、魏子棟教授、張育新教授(重慶大學)等團隊的研究成果。刊發成果已被近110個國家及地區、約800種SCIE期刊引用報道,總下載58萬余次。已入選ESCI、EI、Scopus、CSCD核心、CAS、DOAJ、INSPEC等數據庫,中國高質量科技期刊分級目錄的材料科學綜合類T2級、中國高校優秀科技期刊、重慶市高品質科技期刊、重慶市出版專項資助期刊、重慶名刊。2021 CiteScore 14.3,位列Scopus收錄的全球同類期刊:Chemical Engineering:Chemical Engineering (miscellaneous),第2位(2/42),前4.8%;Materials Science:Materials Science (miscellaneous),第5位(5/124),前4.0%;Engineering:Mechanics of Materials,第10位(10/384),前2.6%。