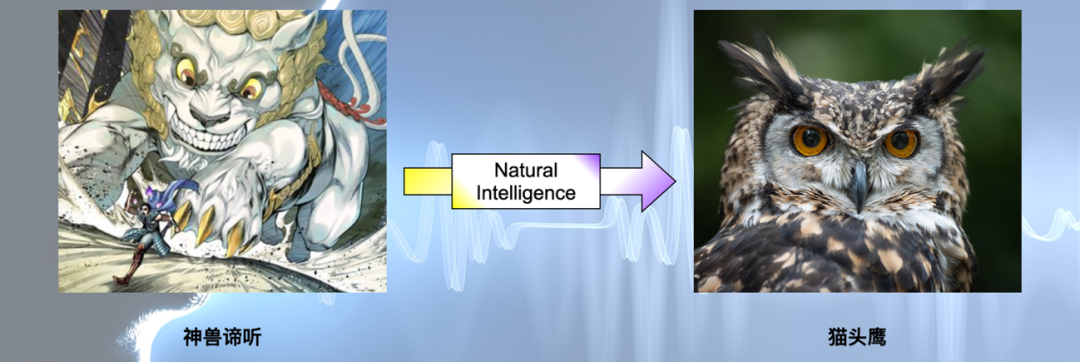

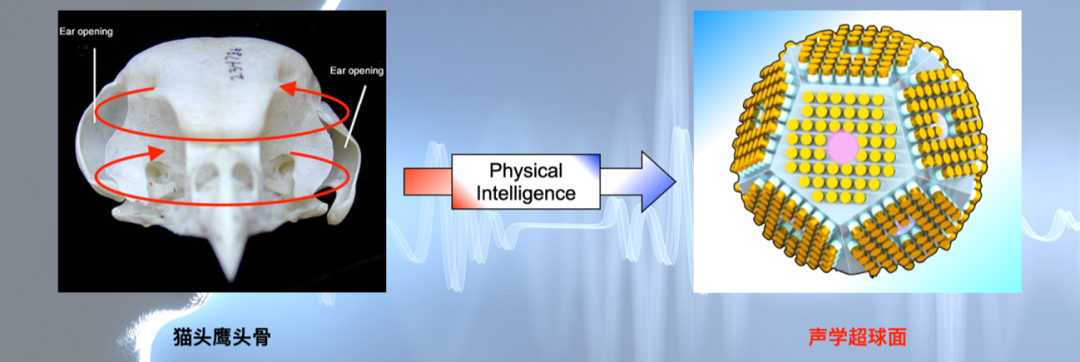

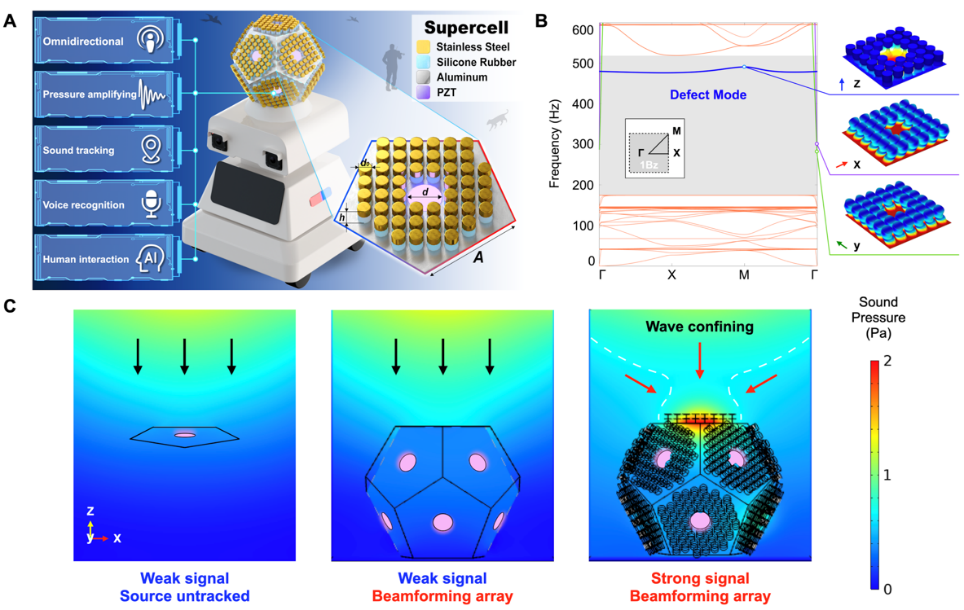

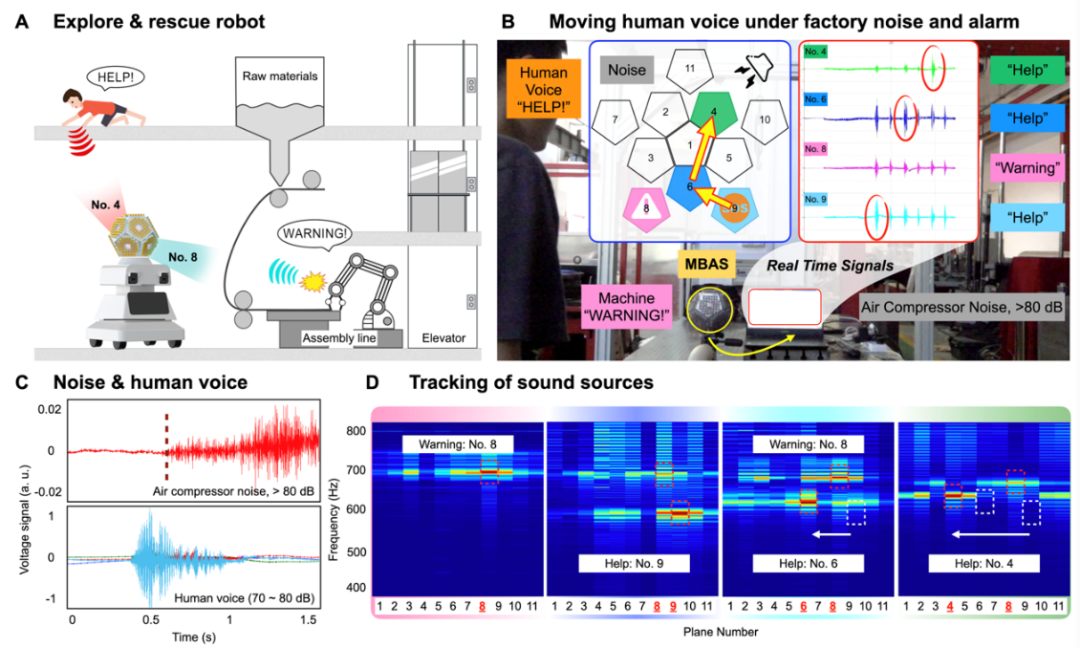

“若伏在地下,?霎時,將四?部洲?川社稷,洞天福地之間……可以照鑒善惡,察聽賢愚。” 神話傳說中,諦聽是地藏菩薩的通靈瑞獸,技能是超凡的“聽覺”,能?來辨認世間萬物,尤善聽?。《?游記》中,它?聽便知“真假美猴王。“物競天擇,適者?存。” 在?然界中,也有?位聽?辨位的??——貓頭鷹。它們利?雙?不對稱性(?孔?度、?道寬度、敏感頻率)來判斷聲?的?平?向和垂直?度。貓頭鷹在?夜中搜尋獵物時,它對聲?的第?反應是轉頭。270度的?范圍轉?使它可以?由控制聲波到兩?的時間差,?旦超過30 ms,貓頭鷹就能準確定位聲源?位。同時,它獨特的“凹形”?部,可以幫助引導聲?到?朵開?處,像放?器?樣收集聲波。2022年9月28日,上海交通大學機械與動力工程學院張文明教授團隊提出了聲學超球面的新概念,基于超球面缺陷腔陣列局域共振和波束形成原理,率先設計出一種聲學超球面聲音傳感器,展示了全向拾音、聲壓放大、聲源追蹤、高性能音頻克隆和語音識別等多項功能,即使在強背景噪聲環境中也能定位和識別相鄰角度的聲源,實現了卓越的人機聲交互性能。相關成果以“A wave-confining metasphere beamforming acoustic sensor for superior human-machine voice interaction”為題發表于《Science Advances》 。上海交通大學機動學院博士生馬珂婧和密西根學院博士生陳虎越為共同第一作者,密西根學院副教授邵磊為共同通訊作者。共同作者包括吳志淵、郝翔翎、顏格、李汶柏、孟光。對話不僅是人際交流最常見和最輕松的方式,也是智能人機交互技術的重要發展方向。這一技術需要同時具有超高信噪比和靈敏度的聲學傳感器,并能夠在嘈雜環境中精確識別、定位和追蹤多個語音。目前,商用麥克風和新興的超高靈敏度薄膜傳感器都無法解決聲波在空間內快速耗散的根本問題,各種智能音箱和會議室全向麥克風都時常難以有效拾音。而聲學超材料擁有調制和操縱聲波的無限可能性,已被證明能用于聲波的放大和分離。然而,如何用聲超材料同時實現:1)人聲頻率范圍內的超高信噪比和靈敏度參數;2)多個聲源的被動放大、分離和定位,并實現實際應用場景中的使用,是語音傳感和交互識別領域的重要挑戰。研究團隊提出了一種“聲學超球面(acoustic metasphere)”的概念,并構建了近似的正十二面體聲學超材料及缺陷腔結構來驗證其聲振特性。此策略基于局域共振原理,將聲波約束在每個正五邊形中心的缺陷位置,被動的引導并放大聲波,可以獲得兩倍于發射端的聲場強度,在遠距離感知場景下彌補聲波在空間的快速、大幅耗散。利用缺陷腔內低噪的壓電轉換性能,同時實現了優異的信噪比(72 dB)和卓越的靈敏度(137 mVpp/Pa 或 -26.3 dBV)。因此,研究團隊實現了優異的音頻克隆、身份驗證和語音識別等多種人機交互功能。同時,基于缺陷腔陣列,結合波束形成算法和機器學習算法,研究團隊還實現了多個聲源的實時定位和追蹤,并展示了線上會議協助和工廠巡邏搜救等多個應用場景下的強大功能。聲學超球面系統不僅成功識別了空間內相鄰角度同時發聲的多位用戶,還可以追蹤被強烈背景噪音淹沒的人聲。即使是空間內多個相鄰角度聲音信號嚴重混雜的情況下,聲學超球面也可以基于歸一化能量圖譜來分辨不同的聲源信息和所在方位。該研究利用物理智能構建了多功能空間全向聲學超球面傳感器,結合多種智能算法來優化系統功能,實現了多場景的卓越人機語音交互系統,為發展新一代智能機器人聽覺系統和人機語音交互技術提供了新思路。因此,聲學超球?改?現有的全向?克?陣列,實現卓越的?機語?交互。“松??夜涼,?泉滿清聽。”我們學習?然,超越?然,理解科學,并創新科學。該論文研究單位為上海交通大學。研究工作受到了國家自然科學基金重點項目、青年基金項目和上海市“科技創新行動計劃”港澳臺科技合作項目的資助。邵磊,上海交通大學密西根學院助理教授,博士生導師。2014年在美國密西根大學獲得博士學位,2014年至2018年在美國國家標準技術研究院從事博士后研究工作。主要從事微機電系統(MEMS)器件和芯片、傳感器、驅動器方面的研究。相關成果已發表在 Science Advances, Nature Communications 等國際頂級期刊。

張文明,上海交通大學特聘教授,博士生導師。國家杰出青年科學基金獲得者、教育部霍英東青年基金獲得者,國家“萬人計劃”中組部青年拔尖人才、科技部中青年科技創新領軍人才、上海市優秀青年學術帶頭人、上海市曙光學者、上海市青年科技啟明星。

長期從事動力學設計理論與控制技術研究和教學工作,主持國家自然科學基金重點項目、國家科技重大專項課題、國防科技創新特區項目等30多項,在Science Advances、Nature Communications 等期刊上發表論文200余篇,出版學術專著2部;授權國家發明專利和軟件著作權50多項;獲教育部自然科學獎一等獎、中國振動工程學會青年科技獎、“上海市青年五四獎章標兵”稱號等。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adc9230