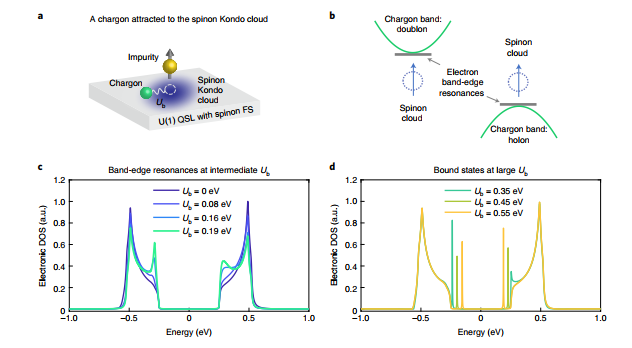

1. Nature Physics: 單層硒化鉭1T-TaSe2上鈷原子自旋近藤效應的研究

量子自旋液體是,一種高度量子糾纏、無序的磁性狀態,預計會出現在受抑的莫特絕緣體中,并表現出奇異的分數激發,如自旋子和電荷。盡管是電絕緣體,但一些量子自旋液體,可以表現出在電荷中性自旋通道中產生金屬行為的無間隙巡游自旋。近日,北京大學Yi Chen,美國加利福尼亞大學伯克利分校Michael F. Crommie等人將孤立的磁性原子沉積到單層1T-TaSe2(一種候選的無間隙自旋液體)上,以探測巡游自旋如何與雜質自旋中心耦合。1)本文研究了基于掃描隧道光譜,觀察到當鈷吸附原子位于與局部電荷分布的最大空間重疊位置時,在1T-TaSe2 Hubbard能帶邊緣,出現了新的雜質誘導共振峰。當空間重疊減少或當磁性雜質被非磁性雜質取代時,這些共振峰消失。2)本文還從另一個角度研究了修正Anderson雜質模型的理論模擬,觀測到的共振峰與自旋子誘導Kondo共振相一致,而自旋子與自旋電荷束縛效應相結合是,因為出射規范場的漲落引起的。Chen, Y., He, WY., Ruan, W. et al. Evidence for a spinon Kondo effect in cobalt atoms on single-layer 1T-TaSe2. Nat. Phys. (2022).DOI:10.1038/s41567-022-01751-4https://www.nature.com/articles/s41567-022-01751-4

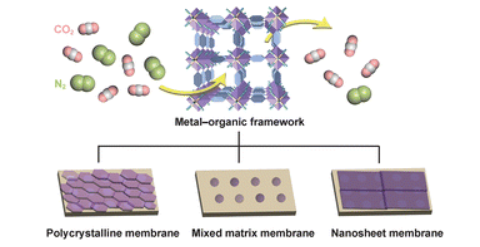

2. Chem. Soc. Rev.綜述:金屬有機骨架膜的研究進展

膜分離由于其高能效、低投資、小碳足跡和連續操作模式而備受關注。金屬有機骨架(MOFs)材料作為一類具有良好孔結構和豐富化學功能的多孔晶體材料,在過去的幾年中顯示出作為有前途的膜材料的巨大潛力。不同類型的MOF基膜,包括多晶膜、混合基質膜(MMMs)和納米片基膜,已經被開發用于具有顯著分離性能的各種應用。近日,阿卜杜拉國王科技大學Mohamed Eddaoudi首先討論了膜的分類,并概述了MOF基膜的歷史發展。為了便于討論和分析,根據膜的類型分為三個平行的部分,包括MOF多晶膜、MOF基混合基質膜(MMMs)和MOF納米片膜。1)作者首先概述具體的膜設計策略,并詳細討論每種策略的優點和局限性。相應地,將特別強調這些MOF基膜用于氣體和液體分離的最新應用。對于基于MOF納米片的膜,將特別關注在自上而下和自下而上策略中獲得高質量MOF納米片的努力,隨后作者討論了基于MOF納米片的膜具有令人印象深刻的分離性能的潛在應用。2)作者最后對設計具有滿足工業需求的分離性能的基于MOF的膜的機會和挑戰進行了簡要的展望,以促進這些膜的實際應用。Youdong Cheng, et al, Advances in metal–organic framework-based membranes, Chem. Soc. Rev., 2022https://doi.org/10.1039/d2cs00031h

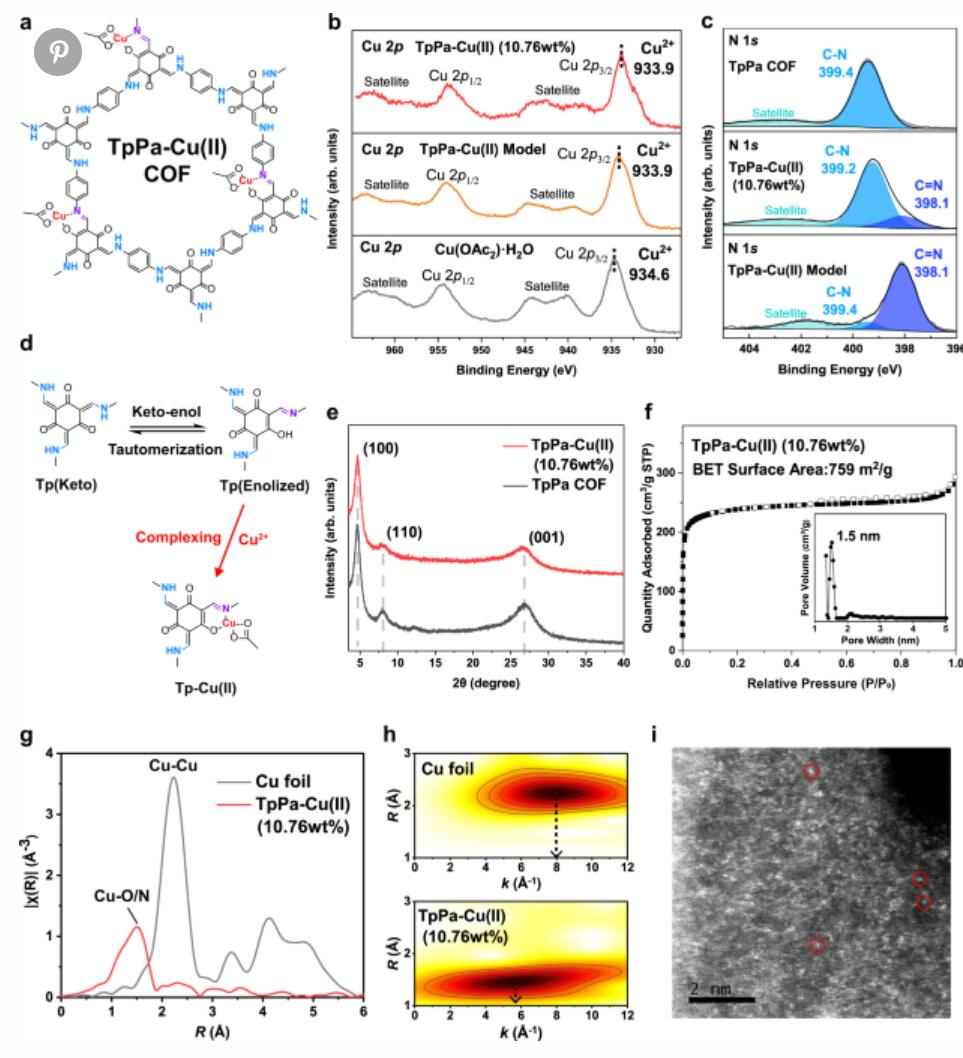

3. Nature communication: 手性共價有機骨架和半胱氨酸犧牲供體對光催化析氫的影響

光催化析氫(PHE)是可再生的太陽能資源生產清潔燃料的技術。太陽能轉化為氫氣的過程依賴于光催化劑,光催化劑作為光敏劑來收集太陽能,并作為電子繼電器將質子還原。在有機光催化劑中,共價有機骨架(COFs)是一類新興的光催化劑,在可見光催化水制氫方面顯示出巨大潛力。然而,由于反應動力學緩慢,COF通常與貴金屬共催化劑配合使用,以獲得更好的質子還原性能。鑒于此,復旦大學Guo jia團隊合成了10.51wt%原子分散的Cu(II)配位手性β-酮烯胺連接的COF?,用作為電子轉移介質。1) 手性COF-Cu(II)骨架與L-/D-半胱氨酸犧牲供體的選擇性結合顯著增強了空穴萃取動力學,并且光誘導電子能夠通過配位Cu離子積累和快速轉移。2) 此外,手性COF的平行堆積序列為氫吸附提供了有利的吸附位點。在沒有貴金屬的情況下,可見光催化析氫速率高達14.72?mmol h-1 g-1。這項研究為優化反應動力學開辟了一個新策略。Weng, W., Guo, J. The effect of enantioselective chiral covalent organic frameworks and cysteine sacrificial donors on photocatalytic hydrogen evolution. Nat Commun 13, 5768 (2022).DOI: 10.1038/s41467-022-33501-8https://doi.org/10.1038/s41467-022-33501-8

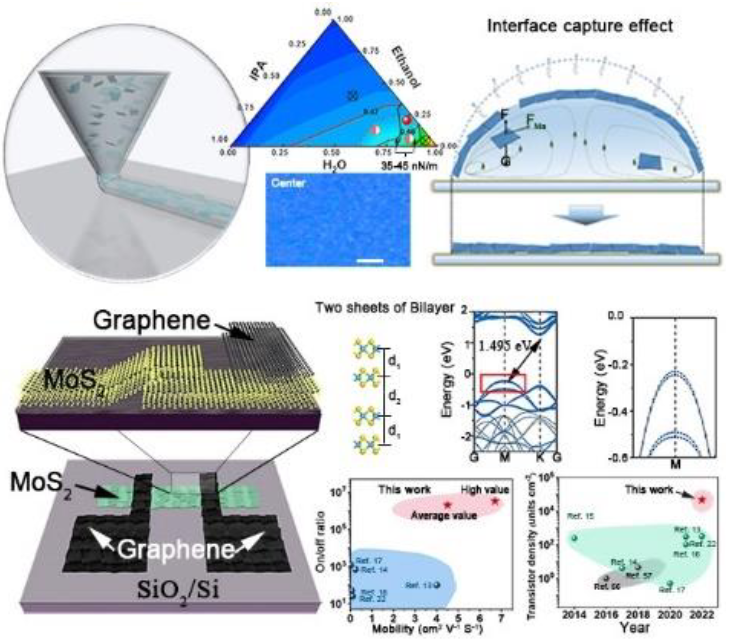

4. AM:界面俘獲效應印刷原子層厚度的二維半導體薄膜

二維(2D)半導體晶體為進一步將摩爾定律擴展到原子尺度提供了機會。對于實際和低成本的電子設備應用,與使用昂貴的光刻、蝕刻和真空金屬化工藝的傳統精細加工技術相比,在基板上直接打印設備具有更大的優勢。然而,目前印刷的2D晶體管受到電性能不理想、半導體層厚和器件密度低的困擾。鑒于此,加州大學洛杉磯分校段鑲鋒,中國科學院化學所李立宏、宋延林以及清華大學化學系林朝陽等展示了一種簡便且可擴展的2D半導體打印策略,該策略利用界面捕獲效應和超分散2D納米片墨水,在不添加額外表面活性劑的情況下,制造出高質量和原子層厚度的半導體薄膜陣列。1)為了確定合適的油墨溶劑,建立了三種溶劑組成圖,其中包括表面張力和表面張力組分比。印刷圖案主要是連續均勻地排列一層或兩層2D MoS2板,計算出的空隙率較低(約4.9%)。印刷薄膜晶體管陣列使用具有超薄圖案(約3 nm厚)的2D MoS2作為半導體,商用石墨烯作為電極。晶體管在25 °C環境條件下顯示出高達6.7 cm2·V-1·s-1的遷移率和2×106的通斷比,大大超過了之前在印刷MoS2薄膜晶體管中獲得的電氣性能。2)演示了每平方厘米約47000個晶體管的高密度印刷晶體管陣列。制造過程包括油墨配方和印刷,有利于低成本和規模化生產。此外,這種打印技術是通用的,可以應用于許多其他2D材料,包括NbSe2、Bi2Se3和黑磷。高性能薄膜晶體管陣列無需額外表面活性劑的打印策略為以合理成本在電子設備中大面積應用2D晶體鋪平了道路。Li, L., Yu, X., Lin, Z., Cai, Z., Cao, Y., Kong, W., Xiang, Z., Gu, Z., Xing, X., Duan, X. and Song, Y. (2022), Interface Capture Effect Printing Atomic-thick Two-dimensional Semiconductor Thin Film. Adv. Mater. Accepted Author Manuscript, 2207392.DOI: 10.1002/adma.202207392https://doi.org/10.1002/adma.202207392

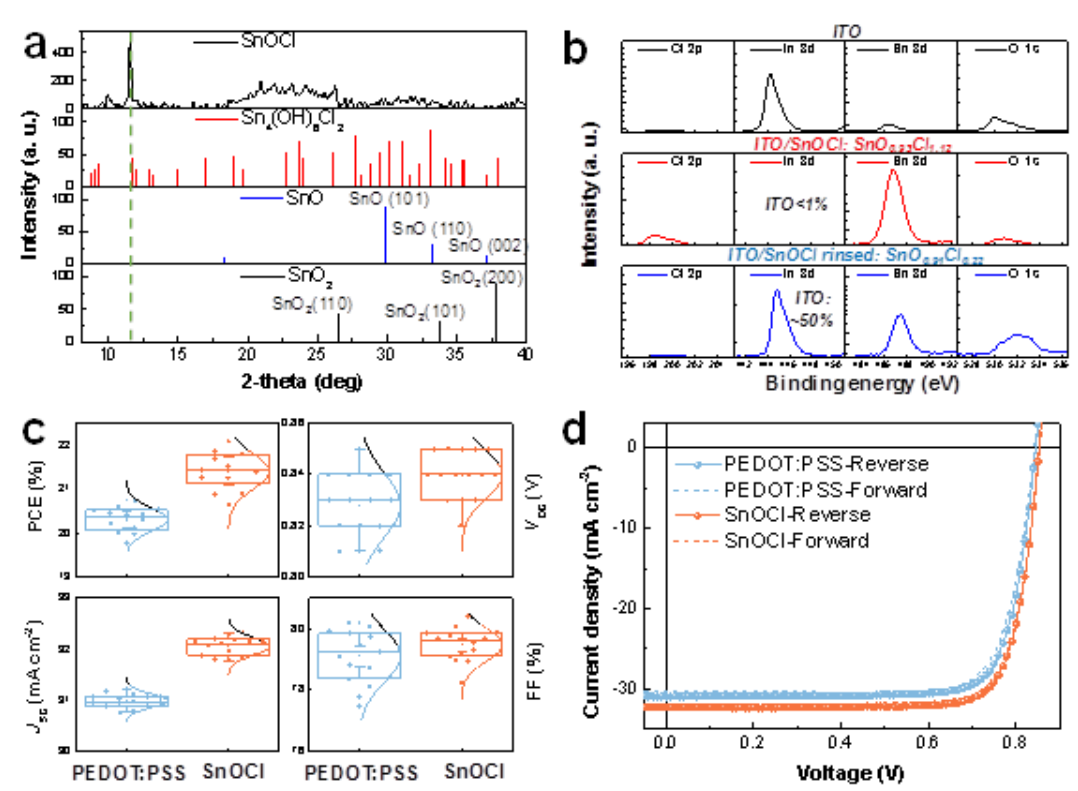

5. AM:溶液處理的三元錫(II)合金作為錫-鉛鈣鈦礦太陽能電池的空穴傳輸層以提高效率和穩定性

錫鉛(Sn-Pb)窄帶隙鈣鈦礦在單結和全鈣鈦礦串聯太陽能電池中都有很大的潛力。然而,錫鉛鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)仍存在著載流子收集效率低、穩定性差的局限性。北卡羅來納大學黃勁松教授等報道了一種三元Sn (II)合金SnOCl作為空穴傳輸材料(HTM),其功函數為4.95 eV的Sn-Pb PSCs。1)溶液處理后的SnOCl層具有織構結構,不僅降低了器件的光學損耗,而且改變了Sn-Pb鈣鈦礦的晶粒生長,將載流子擴散長度提高到3.63 μm。在HTM/鈣鈦礦界面形成的小鈣鈦礦顆粒被抑制。這使得Sn-Pb鈣鈦礦的吸收光譜內量子效率幾乎恒定,為96±2%。SnOCl HTM顯著提高了Sn-Pb PSCs的穩定性,在1次光照1200 h后,其初始效率保持了87%,在85°C熱應力1500 h下,其初始效率保持了85%。2)混合HTM進一步提高了單結Sn-Pb PSCs和全鈣鈦礦串聯太陽能電池的穩定效率,分別達到23.2%和25.9%。這一發現為多組分金屬合金作為HTM在PSCs中的研究開辟了道路。Yu, Z., Wang, J., Chen, B., Uddin, M.A., Ni, Z., Yang, G. and Huang, J. (2022), Solution Processed Ternary Tin (II) Alloy as Hole-Transport Layer of Sn-Pb Perovskite Solar Cells for Enhanced Efficiency and Stability. Adv. Mater.. Accepted Author Manuscript 2205769.DOI: 10.1002/adma.202205769https://doi.org/10.1002/adma.202205769

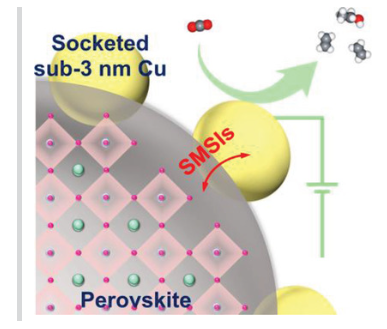

6. AM:鈣鈦礦鑲嵌的亞3 nm Cu促進CO2電還原為C2+

在鈣鈦礦氧化物上原位嵌入金屬納米顆粒在多相催化中顯示出巨大的潛力,但其在促進環境中CO2電還原(CER)方面的應用尚未被探索。近日,江南大學朱佳偉教授構建了一種鈣鈦礦鑲嵌的亞3 nm Cu的CER催化劑,該催化劑具有很強的金屬-載體相互作用(SMSIs),以促進高效、穩定的CO2到C2+的轉化。1)對于這樣的催化劑,大量的亞3 nm橢球狀的Cu顆粒均勻地和外延地錨定在鈣鈦礦骨架上,伴隨著顯著的SMSIs的產生。這些SMSIs不僅能夠調節活性Cu的電子結構,促進關鍵中間體的吸附/活化,而且能夠增強鈣鈦礦-Cu的結合,增強抗結構退化的能力。2)得益于這些優點,當在CER中進行評估時,催化劑的性能與大多數已報道的銅基異構體相當或更好。與物理混合物相比,它的活性和對C2+的選擇性顯著提高(高達6.2倍),同時穩定性大大提高(>80 h)。這項工作為合理設計更先進的Cu基CER異質結結構提供了新的途徑。Yuxi Li, et al, Perovskite-Socketed Sub-3 nm Copper for Enhanced CO2 Electroreduction to C2+, Adv. Mater. 2022DOI: 10.1002/adma.202206002https://doi.org/10.1002/adma.202206002

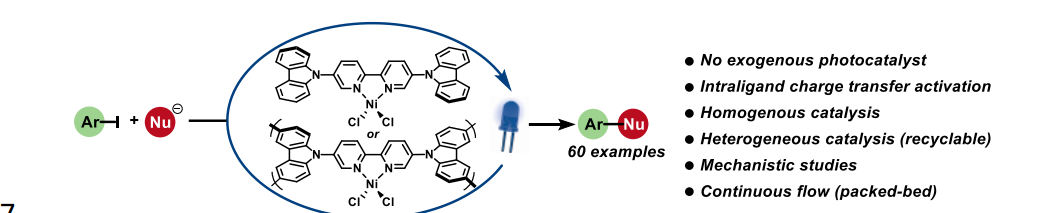

7. Angew:配體內電荷轉移使可見光介導的鎳催化交叉偶聯反應成為可能

過渡金屬催化的交叉偶聯反應是合成精細化學品的關鍵。鎳催化劑是鈀配合物的豐富替代品,特別是通過將鎳和光催化結合在一種的雙重催化方法(金屬光催化)。這種催化策略使得能夠使用在現場形成鎳催化劑的穩定的、商業上可獲得的NiII鹽和聯吡啶配體。用于金屬光催化交叉偶聯的光催化劑范圍從Ru和Ir多吡啶配合物和有機染料到包括聚合物在內的多相半導體。近日,馬克斯·普朗克膠體和界面研究所Bartholom?us Pieber,柏林工業大學Arne Thomas,伊利諾伊大學厄巴納?香檳分校Renske M. van der Veen證明了使用由鎳鹽和由兩個咔唑基團修飾的聯吡啶配體(Ni(Czbpy)Cl2)原位形成的光活性NiII預催化劑可以進行幾個可見光介導的碳雜原子交叉耦合。1)這種預催化劑對交叉偶聯的活化遵循一種迄今未披露的機制,該機制不同于先前報道的發生金屬到配體電荷轉移的光響應鎳配合物。理論和光譜研究表明,在可見光照射下,Ni(Czbpy)Cl2會引起初始的線內和電荷轉移事件,從而觸發生產性催化。2)配體聚合為多相鎳催化交叉偶聯提供了一種多孔、可回收的有機聚合物。此外,在連續運行一周的固定床流動反應器中,多相催化劑表現出穩定的性能。Cristian Cavedon, et al, Intraligand Charge Transfer Enables Visible-Light-Mediated Nickel-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, Angew. Chem. Int. Ed. 2022https://doi.org/10.1002/anie.202211433

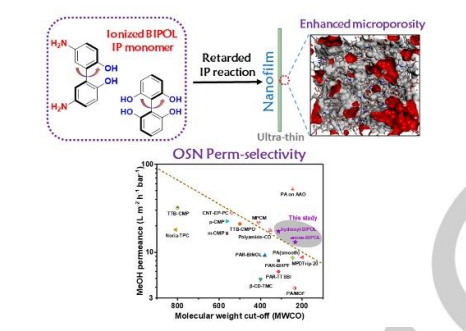

8. Angew:2,2‘-聯苯基超薄微孔納米膜用于高效分子篩分分離

有機溶劑納濾(OSN)是一種新興的膜分離技術,目前,迫切需要具有高透過率和小溶質選擇性的堅固、易加工的OSN膜來促進工業吸收。近日,天津工業大學胡云霞研究員,愛丁堡大學Neil B. McKeown描述了利用兩種2,2‘-聯苯酚(BIPOL)衍生物通過界面聚合(IP)制備超交聯微孔聚合物納米膜的方法。1)由于BIPOL單體相對較大的分子尺寸和電離性質,可以很容易地獲得超薄、無缺陷的聚酯酰胺/聚酯納米膜(~5 nm),從而減緩了IP的速度。2)微孔率的提高源于超交聯型網絡結構和單體剛性。氨基BIPOL/PAN膜表現出優異的滲透選擇性,截留分子量低至233 Da,甲醇滲透率約為13 LMH/bar。基于電荷和分子大小,實現了具有相似分子量的小分子染料混合物的精確分離。這項研究證明了IP單體的分子水平結構設計在制備具有潛在工業應用的高性能OSN膜方面具有巨大的潛力。Shao-Lu Li, et al, 2,2’-Biphenol-based Ultrathin Microporous Nanofilms for Highly Efficient Molecular Sieving Separation, Angew. Chem. Int. Ed. 2022DOI: 10.1002/anie.202212816https://doi.org/10.1002/anie.202212816

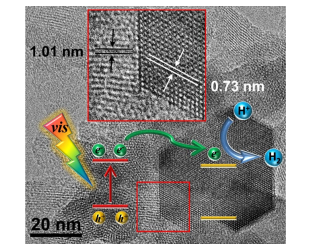

9. Angew:具有半共格界面的聚(庚嗪-三嗪)酰亞胺中優化的電荷分離用于光催化析氫

異質結的構建是加速界面載流子分離和轉移的一種很有前途的方法。近日,福州大學王心晨教授,Guigang Zhang采用兩步鹽熔融法合成了具有半共格界面的二元聚(七氮雜三氮)亞胺(PHI/PTI)。1)三聚氰胺首先在CaCO3存在下聚合生成無定形的七嗪-三嗪共聚物。該低聚物在鹽熔融(LiCl/KCl)處理下進一步聚合成完全縮合的聚(七氮雜三氮)亞胺。2)理論結果證明形成了能壘為0.4 eV的半共格界面。由于PHI和PTI界面具有較低的勢壘和表面存在較強的內建電場,從而促進了PHI和PTI界面上的載流子轉移。因此,優化的PHI/PTI基共聚物在K2HPO4作為電荷轉移介質的輔助下,在可見光驅動下具有高的表觀量子產率(AQY=64%)。本研究從晶態氮化碳半導體光催化結界面工程的角度,為合理提高其光催化性能提供了物理依據。Jian Zhang, et al, Improved Charge Separation in Poly(heptazine-triazine) Imides with Semi-coherent Interfaces for Photocatalytic Hydrogen Evolution, Angew. Chem. Int. Ed. 2022DOI: 10.1002/anie.202210849https://doi.org/10.1002/anie.202210849

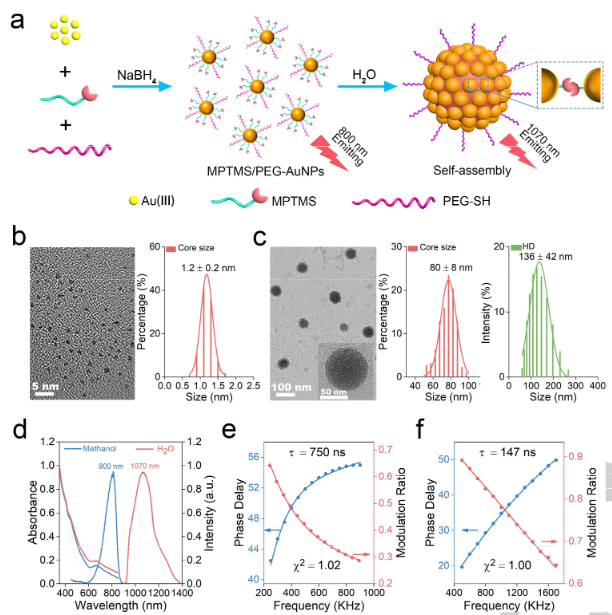

10. Angew: 解組裝誘導發射增強性質助力金納米粒子體內應用

組裝誘導發光增強對于發光體來說是一種非常普遍的現象。然而,當這類組裝體發生解組裝時,發光強度也會隨之減弱。因此,開發構建獨特的納米組裝體,以實現解組裝誘導發光增強(DIEE)雖然頗具挑戰,但肯定是一項極具意義的研究。近期,華南理工大學劉錦斌教授等人利用硅氧烷的可變橋聯狀態,提出了一種簡便策略,可制備具有反常DIEE的發光金納米粒子(AuNP)水溶性納米組裝體。研究發現,以粒子間交聯為主的AuNP納米組裝體在~1070nm處顯示出紅移發射,量子產率(QYs)為1.8%;而在解組裝后,由于配體-金屬電荷轉移增強,粒子內交聯得到增強的納米組裝體表現出獨特的DIEE。此外,這種分解促進了AuNP的腎臟清除,可減少非特異性的體內滯留,為設計高發射特性腎臟可清除納米結構以實現更多生物應用開辟了新的可能性。1)本文作者利用可變硅氧烷橋聯態(Si-O-Si)的三烷氧基硅烷可促使納米結構自組裝并賦予其相應特性這一點制備了可水溶的發光AuNP納米組裝體。金前驅體首先與疏水的三甲氧基硅烷(MPTMS)配體在甲醇中混合形成穩定的Au(Ⅰ)- MPTMS復合物,隨后加入親水的PEG-SH并用硼氫化鈉進行還原,最終轉移到水相中形成單分散的MPTMS/ PEG-AuNPs。2)研究發現這一納米顆粒的尺寸小至1.2納米左右,在800nm處具有強發射性能(甲醇);而當其自組裝成更高級的納米結構時,其尺寸可達到80納米左右,此時MPTMS可迅速水解縮聚成Si-O-Si交聯網絡,并將MPTMS/ PEG-AuNPs的發射從800nm紅移到1070nm(量子產率為1.8%)。Kai Zhou,Wei Cai,Yue Tan,. et al. Highly-Controllable Nanoassemblies of Luminescent Gold Nanoparticles with Abnormal Disassembly-Induced Emission Enhancement for In Vivo Imaging Applications. Angew. (2022).DOI:10.1002/anie.202212214https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202212214

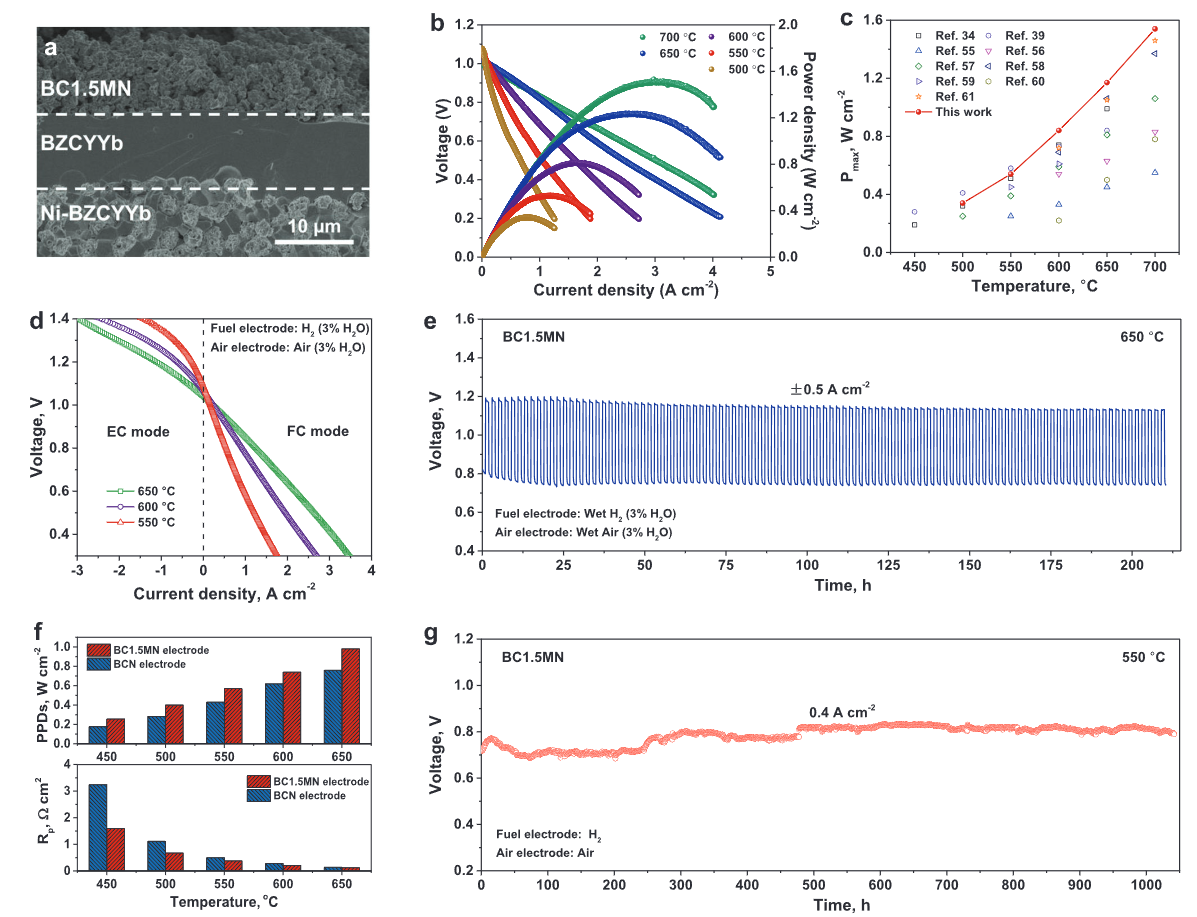

11. AFM: 高活性耐用可逆質子陶瓷電化學電池的催化自組裝空氣電極

可逆質子陶瓷電化學電池(R-PCEC)因其在燃料電池和電解電池的雙重模式下具有較高的可逆操作靈活性,是實現高效能量轉換和儲存的設備之一。在實際操作條件下,R-PCEC性能限制主要在于空氣電極的析氧/還原反應催化活性低,耐久性差。近日,南京工業大學邵宗平、楊廣明和華南理工大學Yu Chen運用催化自組裝得到了Ba2Co1.5Mo0.25Nb0.25O6-δ(BC1.5MN)的空氣電極,表現出高活性和耐空氣穩定性。1) 在高溫燃燒條件下,BC1.5MN被分解為單個鈣鈦礦型BaCoO3?δ(SP-BCO)和雙鈣鈦礦Ba2?xCO1.5?xMo0.5Nb0.5O6?δ(DP-BCMN)。此外,使用BC1.5MN空氣電極的燃料電極支撐全電池在650°C時表現出優異的性能,峰值功率密度高達1.17 W cm-2,電解電流密度為2.04 A cm-2。2) 電池在燃料電池模式下表現出超過1100小時的優異耐久性,在燃料電池和電解電池的雙重模式下,電池在220小時內表現出超過110倍的優異循環穩定性。實驗表明,BCO和BCMN之間的強相互作用可以提高催化劑的耐久性。He, F., Liu, S., Wu, T., Yang, M., Li, W., Yang, G., Zhu, F., Zhang, H., Pei, K., Chen, Y., Zhou, W., Shao, Z., Catalytic Self-Assembled Air Electrode for Highly Active and Durable Reversible Protonic Ceramic Electrochemical Cells. Adv. Funct. Mater. 2022, 2206756.DOI: 10.1002/adfm.202206756https://doi.org/10.1002/adfm.202206756

12. ACS Catalysis:用于CO電還原的Cu/NC催化劑的表面能調節

電化學CO還原反應(CORR)代表了一種潛在的產生增值產品的方法。然而,由于載體的幾何堵塞和協同效應,傳統的測量方法對量化催化表面性質通常是具有挑戰性的。近日,復旦大學Linping Qian,鄭耿峰教授采用反相色譜(IGC)對特定官能團進行吸附,研究了載銅含氮碳(Cu/NC)的表面能。1)研究人員用非極性和極性探針分子測定了表面能的色散成分(γSD)和酸堿性質。得到了比自由能(ΔGAB)、吸附能(ΔHAB)、酸性參數(KA)和堿性參數(KD),從而提供了中間體*CHO、*OCH2COH和*H的親和力信息。2)表面能分析表明,具有最高堿性參數(KD=7.350)和最佳酸相互作用(KA/KD~0.046)的Cu/N0.17C催化劑具有較高的催化性能,其法拉第效率(FE)為63%,部分電流密度為?330 mA·cm?2。結果表明,暴露的催化劑中心有利于活化H2O,穩定含氧中間體,有利于CO電化學轉化為乙酸酯。Zhengzheng Liu, et al, Surface Energy Tuning on Cu/NC Catalysts for CO Electroreduction, ACS Catal. 2022DOI: 10.1021/acscatal.2c02261https://doi.org/10.1021/acscatal.2c02261