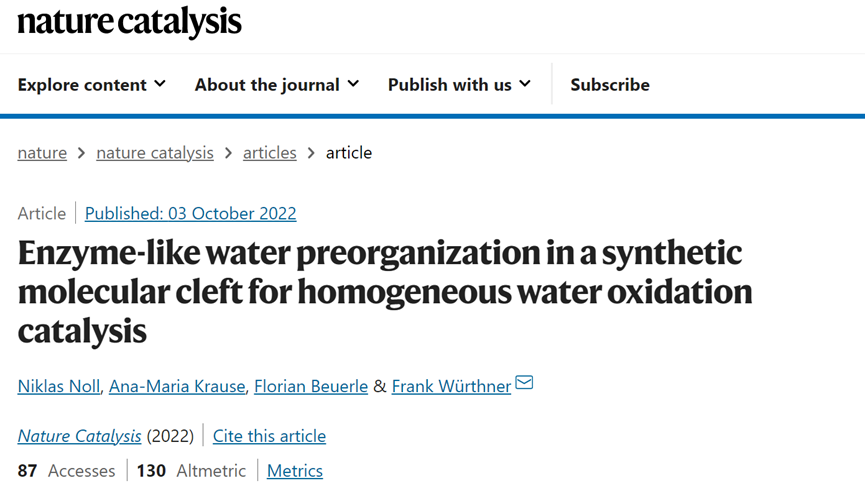

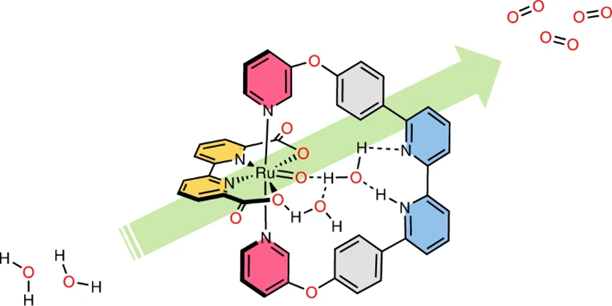

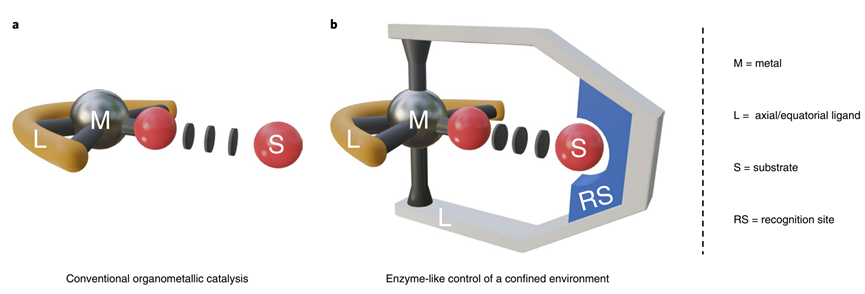

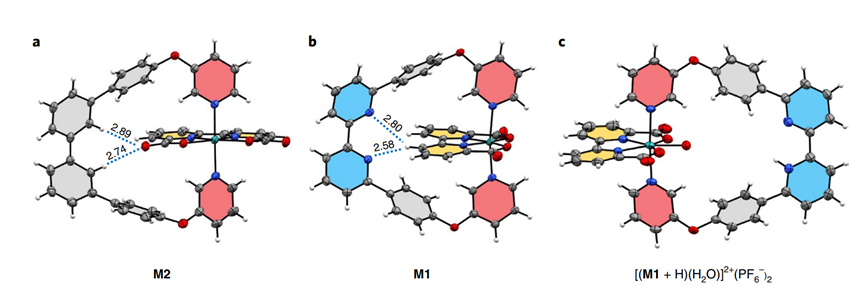

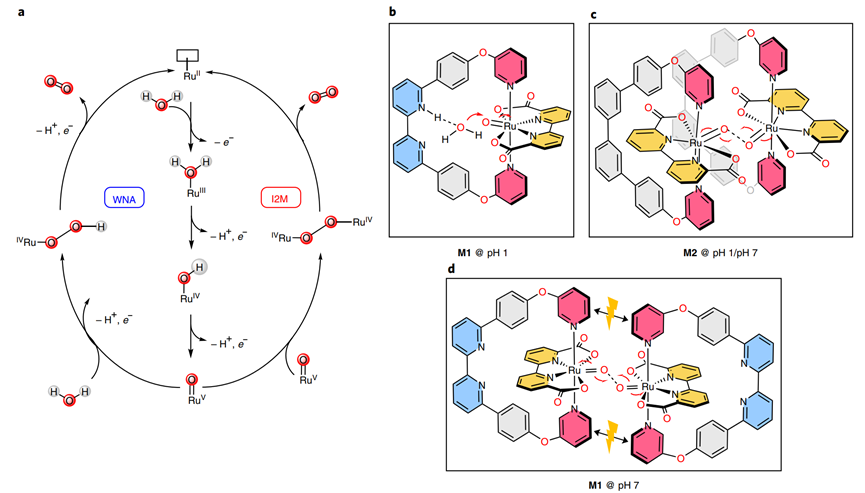

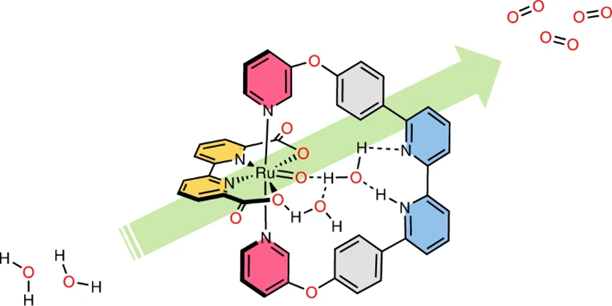

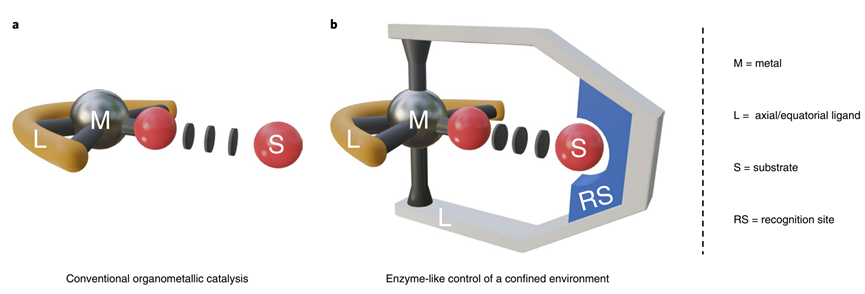

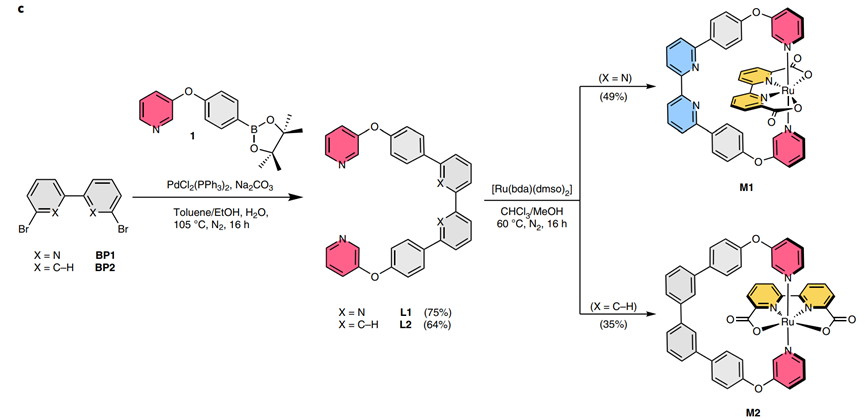

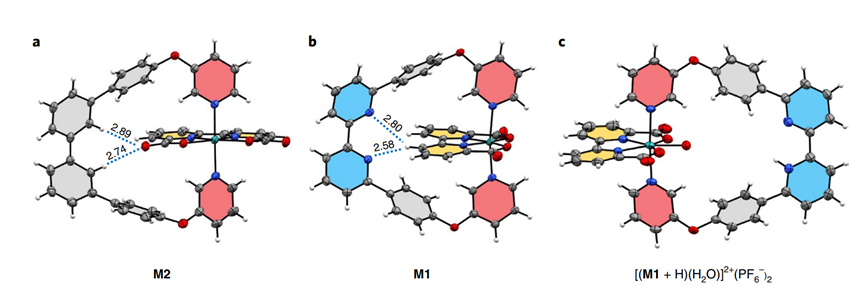

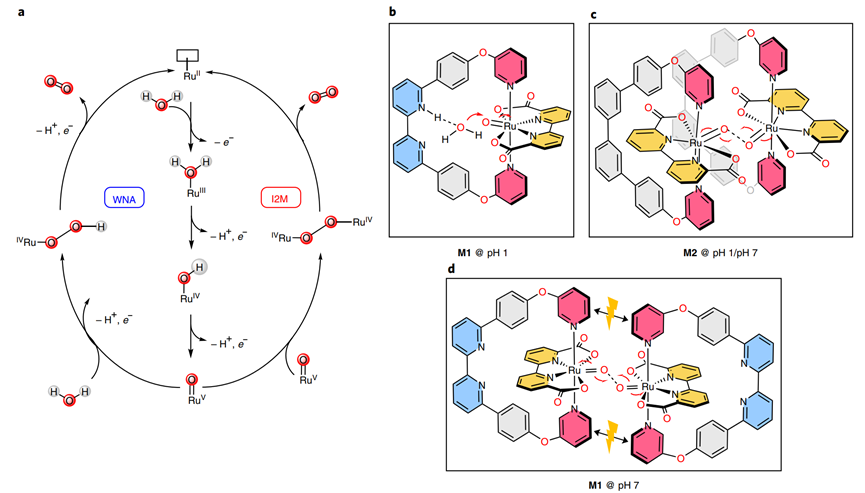

因為天然酶催化劑具有優(yōu)異的催化活性,因此對于催化劑的設計而言,通過模擬納米環(huán)境對底物分子的結構進行精確的預調控(preorganization)非常重要。但是人工構建的擬酶催化劑用于具有挑戰(zhàn)性的H2O氧化反應非常困難。有鑒于此,維爾茨堡大學Frank Würthner等報道將單核Ru(bda)復合物催化劑M1(bda=2,2′-聯吡啶-6,6′-二羧酸),這種配合物分子修飾了聯吡啶官能團化的配體,在水氧化反應過程中能夠對水分子進行預先的結構穩(wěn)定,將H2O分子穩(wěn)定的修飾在金屬中心的前面,形成類似酶催化位點的裂口結構(enzymatic clefts)。通過限域口袋結構,M1催化劑能夠加速水分子氧化反應速率,在pH 1的溶液中促進水分子的親核進攻,實現了高達140 s-1的TOF,催化反應效率能夠與PSII產氧體系的效率類似。表征催化反應中的M1單晶XRD,觀測發(fā)現H2O分子成為直接結合到RuIII位點的第7個配體。還有一個水分子預先以氫鍵網絡結構形式結合到催化劑上,從而通過親核進攻的方式生成關鍵性的O-O。Emil Fischer于1894年提出了著名的“鎖-鑰匙”概念,隨后人們開始設計和發(fā)展擬酶的人工酶口袋結構催化劑。在比較著名的氫酶、色素c氧酶、PSII產氧中心等酶催化活性位點結構的納米環(huán)境周圍具有蛋白結構,并且通過較弱的氫鍵共價鍵作用/靜電相互作用,實現較好的納米催化結構。X射線晶體結構表征結果顯示,金屬酶催化位點附近形成的水分子氫鍵網絡結構,并且形成水分子擴散和質子轉移通道。源自于自然結構模型,人們已經發(fā)展了多種多樣的擬酶產氧催化劑,但是通常合成的催化劑表現非常弱的催化活性、或者需要較高的催化反應過電勢,這是因為催化劑缺少與蛋白類似的環(huán)境。人們一直希望合成能夠在低過電勢工作的水氧化催化劑。比如,人們發(fā)展了Ru(bda)結構的催化劑,并且實現了與天然酶結構類似的催化活性。通常催化劑的性能與生成O-O化學鍵的機理有關:水分子親核進攻(WNA)、金屬-羥基間的相互作用(I2M)。機理不同的主要原因來自二級配位球結構的區(qū)別。比如降低WNA催化反應能壘的常用策略是在反應中加入堿作為質子受體,從而控制H2O的構象。此外,人們發(fā)現分子內的堿比外源堿更有利的改善催化活性。因此,通過分子設計的方式構建限域結構,為合成高活性擬酶催化劑提供幫助。首先作者與CAN作為氧化劑考察Ru(bda)分子催化劑在酸性溶液(CH3CN/H-2O 4:6, pH 1, 三氟甲磺酸)的OER性能,檢測結果顯示催化反應生成的唯一氣體分子是O2。隨后將擬酶催化劑M1進行OER測試,發(fā)現催化劑濃度與催化反應速率之間呈線性變化規(guī)律,說明催化反應機理為WMA機理,而且含有聯吡啶配體的催化劑TOF高達140±5 s-1。隨后,作者考察了不含聯吡啶結構配體形成的對比催化劑M2,結果顯示催化劑的初始OER速率與催化劑濃度之間呈二級變化規(guī)律,說明M2催化劑的OER機理為I2M,同時M2的TOF僅為18-54 s-1。催化劑的TON結果顯示,M1的TON達到950±50,M2的TON為500±50。通過MALDI TOF質譜表征反應后的催化劑結構,發(fā)現催化劑分子的軸向配體溶解是催化活性損失的主要原因。考察不同pH值的機理變化情況,發(fā)現反應機理與pH有關。在pH 7的溶液中考察OER催化反應動力學,發(fā)現M1和M2的產氧速率都與催化劑的濃度之間表現二階變化規(guī)律,當溶液從酸性變?yōu)橹行裕?/span>M1的催化機理發(fā)生改變。同時催化劑的TOF都表現了一個數量級的降低,M2和M1的TOF分別為0.4-3.2 s-1和0.05-0.1 s-1,其中M1的TOF比對比催化劑M2的TOF更低。這種在中性環(huán)境顯著降低的TOF是因為[Ru(bpy)3]3+的穩(wěn)定性非常差,而且M1比M2的穩(wěn)定性更差。分別在中性溶液中使用單晶X射線表征技術考察M1和M2催化劑,并且考察酸性溶液催化反應后的M1催化劑。X射線結構表征驗證兩個催化劑都表現了環(huán)狀配體結構,同時兩個催化劑的軸向配體結構的空間取向互不相同。M1和M2催化劑的O-Ru-O夾角分別為121.8(1)/122.7(1)、123.1(9)°,與前人文獻報道的[Ru(bda)(pic)2]的O-Ru-O角度非常類似(122.9(9)°)。M1的縱向大環(huán)結構與橫向bda通過較弱的[C-H…N]氫鍵相互作用實現結構穩(wěn)定。相比而言,M2對比催化劑的構象與M1顯著區(qū)別,M2的縱向配體與橫向配體之間通過[C-H…O]氫鍵相互作用,而且M1軸向配體與開放配位點之間的扭轉角度更大。作者將經過多個TON催化循環(huán)后的催化劑中間體從反應體系中分離,并進行相關表征和反應機理研究,運轉多個催化循環(huán)的催化劑能夠通過沉淀方法得到單晶。通過HRMS對Ru的氧化態(tài)進行表征;通過ESI-TOF表征發(fā)現兩個物種,其中主要的成分是[RuIII(bda)(L1)]+(PF6-)中間體,另外存在少量(~10 %)的[RuIV(bda)(L2)(OH)]+(PF6-),對應于催化劑的RuIV中間體。進一步通過1H NMR表征驗證了RuIII/RuIV混合氧化態(tài)。對比催化劑分子RuII的1H NMR,說明在酸性溶液進行OER反應后產生的RuIII/RuIV混合物代表催化劑的停留態(tài)(resting state),并且給出了[RuIII(bda)(L1+H)]2+(PF6)-的分子結構。作者發(fā)現在環(huán)狀配體、Ru活性中心位點、bda的羧酸基團的空腔內,形成多達4個H2O分子之間構建的良好氫鍵網絡。而且,其中水分子的形式包括三種:在較少的存在形式(11.7 %),三個H2O分子松散的結合在空腔內;隨后,在進行水氧化反應的步驟,一個H2O分子接近Ru位點,同時這個H2O分子被另外兩個H2O分子穩(wěn)定,這種模式占據22.1 %;最后,水分子的主要形式(占比66.2 %)呈現作為第七個配體的形式結合在結構畸變的RuIII(bda)-H2O復合物中,并且作為催化反應的關鍵中間體,而且Ru-O距離(2.06 ?)非常短,代表了H2O分子配體與Ru中心之間較強的親和性。通過FTIR表征,發(fā)現在3620 cm-1產生寬吸收峰,代表H2O分子在催化反應發(fā)生之前發(fā)生預先組織結構。通過對相關數據的總結和分析,提出了Ru催化反應的機理。大環(huán)配體不含聯吡啶結構的對比催化劑M2以雙分子的I2M機理,并且反應決速步驟是在兩個分子之間形成復合物。大環(huán)配體通過π-π相互作用穩(wěn)定雙分子組裝體,反應通過自由基結合方式將兩個RuV=O中間體結合。相比而言,M1催化劑在中性條件中具有較強的立體位阻作用,導致雙分子機理受到阻礙,因此在pH 7的反應速率較低;在pH 1的酸性溶液,配體骨架吡啶堿位點發(fā)生旋轉,形成限域結構,阻礙雙分子的相互作用,在一定程度上更容易使得雙分子I2M機理更容易變?yōu)?/span>WNA機理。Noll, N., Krause, AM., Beuerle, F.et al. Enzyme-like water preorganization in a synthetic molecular cleft for homogeneous water oxidation catalysis. Nat Catal (2022)DOI: 10.1038/s41929-022-00843-xhttps://www.nature.com/articles/s41929-022-00843-x