近日,南方科技大學(xué)物理系林君浩副教授、中國人民大學(xué)季威教授和中科院蘇州納米所康黎星研究員團(tuán)隊(duì)在新型二維鐵電材料鐵電疇結(jié)構(gòu)的調(diào)控方面取得重要研究進(jìn)展,相關(guān)論文以“Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite”為題于10月6日在學(xué)術(shù)期刊《自然通訊》(Nature Communications)在線發(fā)表。文中報(bào)道了一種具有本征面內(nèi)鐵電極化的新型二維材料Bi2TeO5,并發(fā)現(xiàn)了由插層鐵電疇壁誘導(dǎo)的鐵電疇大小、形狀調(diào)控及由此產(chǎn)生的鐵電相到反鐵電相的轉(zhuǎn)變機(jī)制。

鐵電材料因其具有穩(wěn)定的自發(fā)極化,并且極化方向可以在外電場(chǎng)作用下發(fā)生翻轉(zhuǎn),因而在存儲(chǔ)器、傳感器、場(chǎng)效應(yīng)晶體管以及光學(xué)器件等方面具有非常廣闊的應(yīng)用前景。近年來,以CuInP2S6、In2Se3等為代表的一批二維本征鐵電材料的發(fā)現(xiàn)以及層間滑移鐵電性的報(bào)道,使得二維鐵電材料成為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。相比于塊體材料,二維材料的層間作用力為范德華力,表面不存在懸鍵,有效避免了表面缺陷及表面重構(gòu)等效應(yīng)的產(chǎn)生,從而有可能實(shí)現(xiàn)薄層甚至單層的鐵電性,更有助于其在納米器件方面的應(yīng)用。然而,目前對(duì)二維材料鐵電疇結(jié)構(gòu)的調(diào)控及鐵電-反鐵電相變等方面仍缺乏系統(tǒng)性的研究。

二維層狀鐵電材料Bi2TeO5的CVD生長(zhǎng)及鐵電性能研究

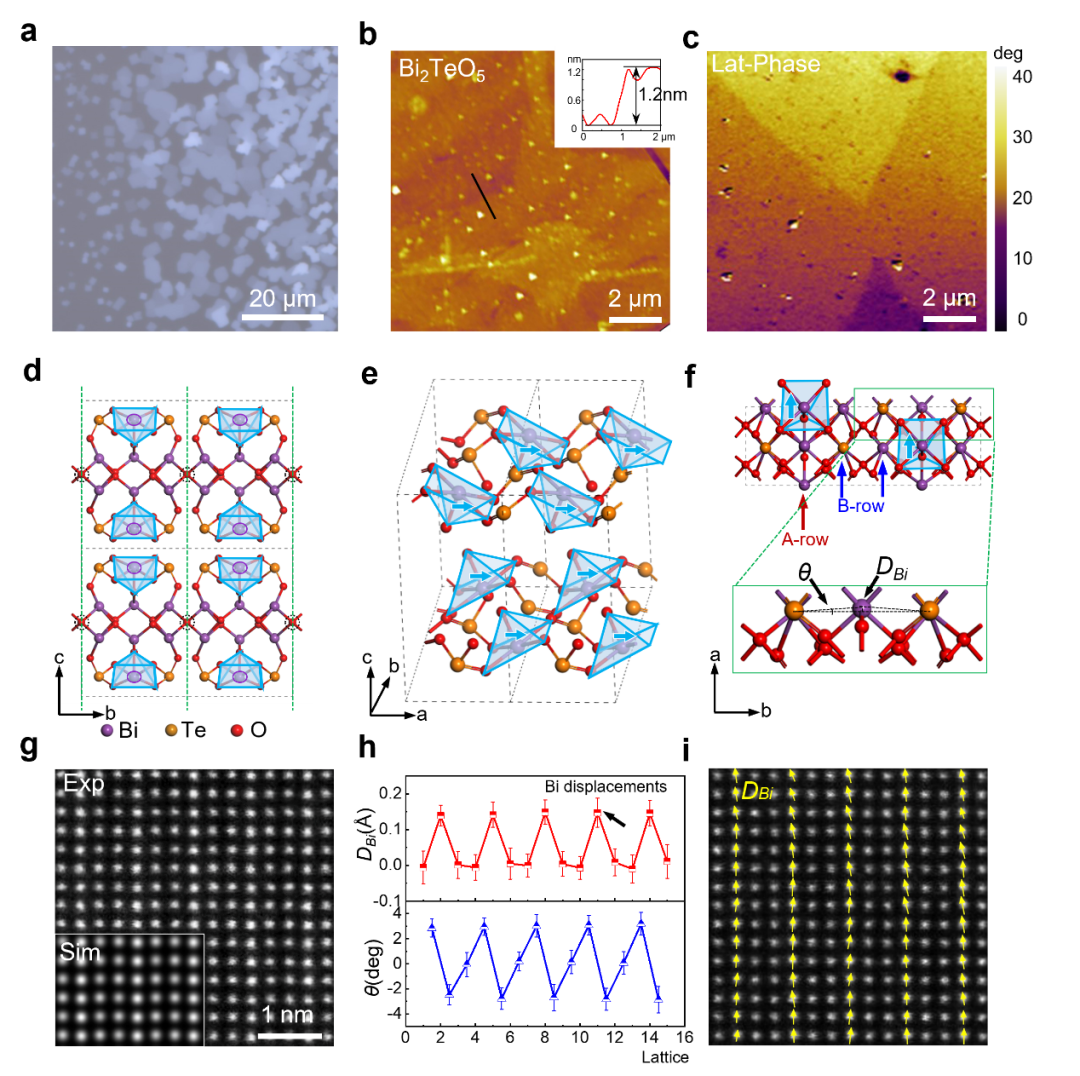

本研究工作通過采用CVD的方法成功合成出一種新型的室溫二維鐵電材料,并通過壓電力顯微測(cè)試(PFM)證實(shí)該材料存在面內(nèi)的鐵電疇結(jié)構(gòu)。此外,結(jié)合電子衍射及原子尺度的能譜分析發(fā)現(xiàn)該材料為正交結(jié)構(gòu)的Bi2TeO5。根據(jù)第一性原理計(jì)算的結(jié)果,Bi2TeO5為典型的位移型鐵電材料,其面內(nèi)鐵電極化來源于Bi3+離子沿a軸的位移以及BiO5四棱錐結(jié)構(gòu)繞b軸的傾轉(zhuǎn)。結(jié)合像差校正透射電鏡可以對(duì)亞埃尺度的離子位移進(jìn)行分析,進(jìn)而獲得Bi3+離子的位移大小及分布情況。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),實(shí)驗(yàn)上Bi3+離子沿a軸方向存在明顯且均勻的位移,其位移大小約為0.14 ?,這與計(jì)算的0.11 ?十分接近。

圖1 二維層狀鐵電材料Bi2TeO5的CVD生長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)表征。a, 二維層狀Bi2TeO5的光鏡圖;b-c, 樣品的表面形貌及對(duì)應(yīng)的面內(nèi)PFM圖像;d-f, 不同方向Bi2TeO5的結(jié)構(gòu)模型以及鐵電極化的產(chǎn)生;g-i, Bi2TeO5的原子尺度結(jié)構(gòu)表征及對(duì)應(yīng)的極化分布。

Bi/Te插層誘導(dǎo)的180°鐵電疇的形成

對(duì)Bi2TeO5中疇結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),樣品中存在大量的條狀疇結(jié)構(gòu)。原子尺度結(jié)構(gòu)分析表明,這種條狀疇為180°鐵電疇。與其他鐵電材料明顯不同的是,在180°鐵電疇壁處多出來一列由Bi/Te共同構(gòu)成的原子面,形成一種獨(dú)特的面缺陷。除此之外,疇壁處還存在明顯的晶格畸變特征以及極化減弱現(xiàn)象。為了研究Bi/Te插層結(jié)構(gòu)對(duì)形成180°鐵電疇的作用,文章計(jì)算對(duì)比了有無插層結(jié)構(gòu)時(shí)180°鐵電疇的形成焓,并發(fā)現(xiàn)存在插層結(jié)構(gòu)的情況下180°疇壁的形成焓會(huì)大大減小。分析認(rèn)為,正是由于Bi/Te插層的存在,有效降低了疇壁的應(yīng)變能,從而使得180°疇壁能夠穩(wěn)定。此外,研究還發(fā)現(xiàn),在180°疇壁處形成了新的BiO6八面體結(jié)構(gòu),這有可能是疇壁處晶格畸變產(chǎn)生的原因。

圖2 Bi/Te插層誘導(dǎo)的180°鐵電疇的形成。a, Bi2TeO5中典型條狀180°鐵電疇的面內(nèi)PFM;b, 180°鐵電疇壁的原子尺度HAADF-STEM圖;c-e, 180°鐵電疇壁處鐵電離子位移(DBi)及晶格畸變(晶格轉(zhuǎn)角θ)的原子尺度分析;f, 弛豫后180°鐵電疇的結(jié)構(gòu)模型。

前驅(qū)體濃度對(duì)鐵電疇大小的調(diào)控及鐵電-反鐵電相的轉(zhuǎn)變

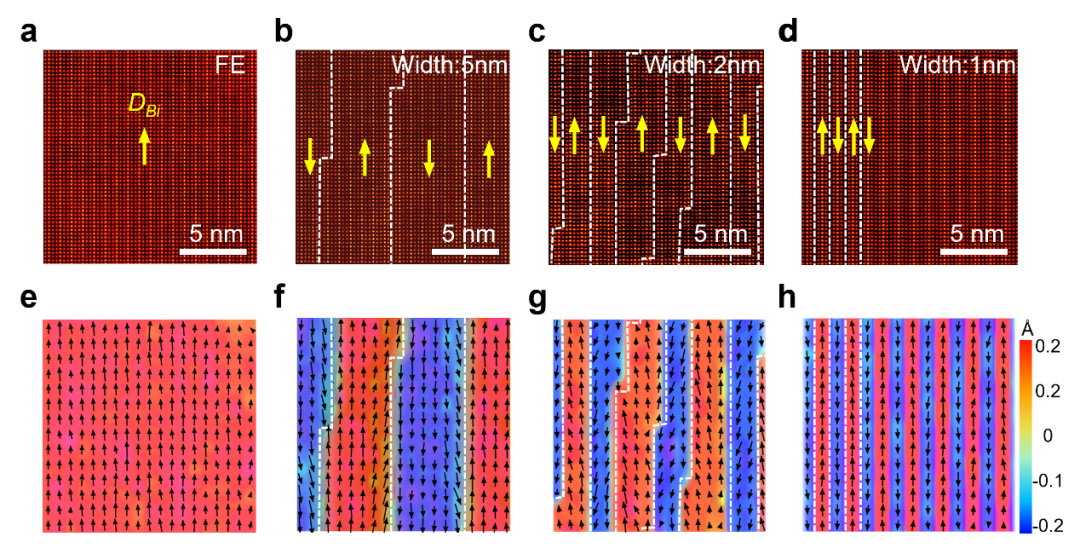

研究表明,通過調(diào)控前驅(qū)體中Bi2O3和Te的比例還可以有效實(shí)現(xiàn)180°鐵電疇寬度的調(diào)控。PFM和TEM結(jié)果均表明,隨著Bi2O3比例的降低,樣品中的180°疇寬度明顯變小。極限條件下,當(dāng)鐵電疇的寬度降到半個(gè)單胞(約1nm),此時(shí)相鄰的Bi3+的離子位移會(huì)表現(xiàn)出周期性的反平行排列特征,樣品由鐵電相完全轉(zhuǎn)變?yōu)榉磋F電相。

圖3插層對(duì)疇寬度的調(diào)控及鐵電相到反鐵電相的轉(zhuǎn)變。a-d, 具有不同周期的180°疇HAADF-STEM圖像;e-h分別為對(duì)應(yīng)圖a-d中的離子位移分布。

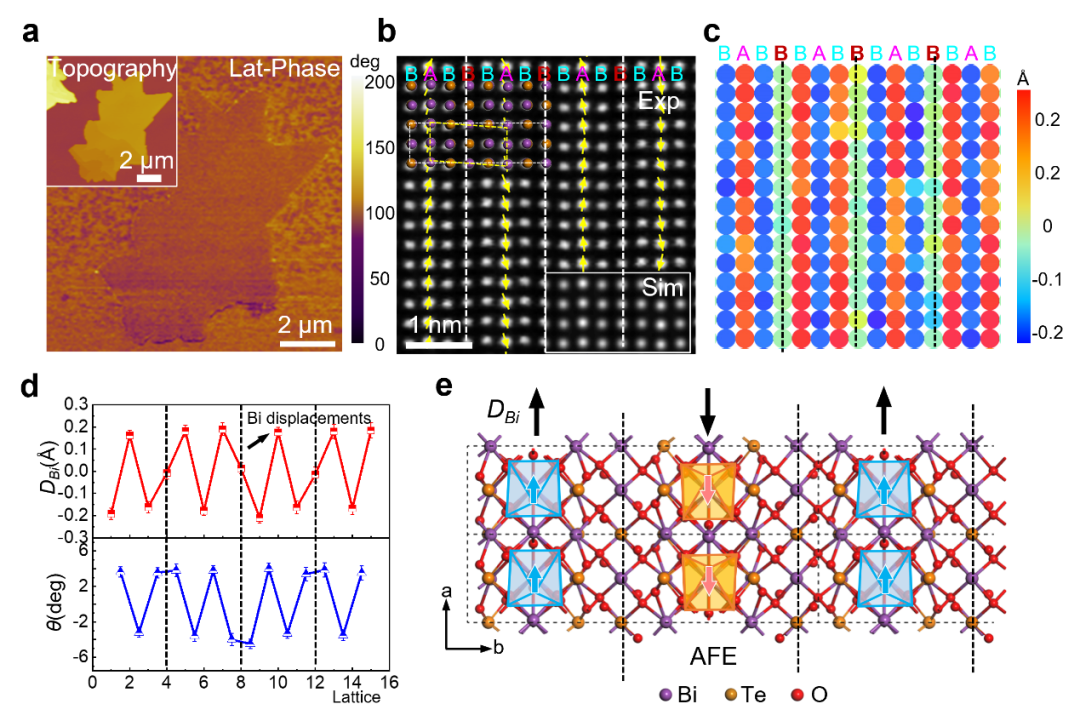

由于Bi2TeO5中插層的引入會(huì)引起局部材料成分比例的變化,當(dāng)插層疇壁濃度最高時(shí),樣品完全轉(zhuǎn)變?yōu)榉磋F電相,此時(shí)樣品整體表現(xiàn)出均勻的反鐵電特征,宏觀剩余極化為零。與180°疇的形成類似,在反鐵電相中高密度Bi/Te插層的引入同樣能夠作為緩沖層有效降低體系的應(yīng)變能,與此同時(shí),材料由鐵電性的Bi2TeO5轉(zhuǎn)變?yōu)榉磋F電性的Bi5Te3O13結(jié)構(gòu)。

圖4插層誘導(dǎo)的反鐵電相。a, 具有反鐵電性樣品的PFM;b-d,反鐵電樣品中的原子尺度極化分布及晶格畸變分析;e弛豫后的反鐵電相結(jié)構(gòu)模型。

疇壁臺(tái)階的形成及插層對(duì)疇壁取向的影響

Bi/Te插層的引入除了能夠改變鐵電疇的大小,同時(shí)還可以對(duì)疇壁的方向進(jìn)行調(diào)控。根據(jù)沿a軸的面內(nèi)極化分析,Bi2TeO5中180°疇壁面應(yīng)該為平直的(010)晶面。而在實(shí)際觀測(cè)中發(fā)現(xiàn)樣品中的鐵電疇多為不同角度的扇形。觀察發(fā)現(xiàn),這是由于疇壁處大量原子級(jí)臺(tái)階形成的傾斜疇壁面導(dǎo)致的。原子尺度分析發(fā)現(xiàn),疇壁臺(tái)階處的Bi/Te插層也產(chǎn)生了垂直于疇壁面的“滑移”,同時(shí)伴隨著納米尺度范圍內(nèi)極化的無序分布以及離子濃度的成分起伏。分析認(rèn)為,臺(tái)階處極化的無序分布正是由于離子濃度起伏引起的局域應(yīng)變波動(dòng)而產(chǎn)生的。計(jì)算表明,疇壁臺(tái)階傾向于在富Te和富O的環(huán)境中形成,這與實(shí)驗(yàn)中觀察到的扇形鐵電疇往往伴隨著高密度鐵電疇的現(xiàn)象一致。

圖5疇壁臺(tái)階的形成及插層對(duì)疇壁取向的影響。a-b, 樣品中扇形鐵電疇的面內(nèi)PFM圖像;c, 扇形鐵電疇邊緣處大量臺(tái)階形成的傾斜疇壁面;d-e, 疇壁臺(tái)階的原子尺度HAADF-STEM圖像及對(duì)應(yīng)的離子位移分析;f, 弛豫后的疇壁臺(tái)階結(jié)構(gòu)模型;g, Te和O濃度對(duì)疇壁臺(tái)階形成焓的影響。

本研究工作對(duì)Bi2TeO5室溫面內(nèi)鐵電性的報(bào)道豐富了本征二維鐵電材料體系,同時(shí)原子插層作為新的調(diào)控單元對(duì)鐵電疇大小及方向的調(diào)控,以及由此產(chǎn)生的鐵電-反鐵電相變,為二維鐵電材料疇結(jié)構(gòu)及相結(jié)構(gòu)的調(diào)控提供了新的思路,并為其在未來納米器件領(lǐng)域的應(yīng)用提供了新的材料基礎(chǔ)。

南方科技大學(xué)韓夢(mèng)嬌博士后(現(xiàn)為松山湖材料實(shí)驗(yàn)室副研究員)與中國人民大學(xué)王聰博士后為論文共同第一作者。南方科技大學(xué)林君浩副教授,中國人民大學(xué)季威教授,中科院蘇州納米所康黎星研究員為共同通訊作者。該研究獲得了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金、廣東省科技廳國際合作創(chuàng)新領(lǐng)域、廣東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目以及南方科技大學(xué)皮米中心的大力支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-33617-x