第一作者:Majid Farahmandjou, Shuoqing Zhao (趙碩卿)

通信作者:Wei-Hong Lai (賴偉鴻), Peter.H.L. Notten, Guoxiu Wang (汪國秀)

本文要點

1. 富鋰正極材料陰離子氧化還原化學(xué)方面的研究進展;

2. 富鋰正極材料中的氧基氧化還原反應(yīng)及材料結(jié)構(gòu)演變;

3. 展望了富鋰正極材料未來商業(yè)化應(yīng)用前景和所需解決的問題。

文章簡介

富鋰材料(LRCMs)因其高比容量和能量密度而被認(rèn)為是最具有應(yīng)用潛力的新一代鋰離子電池正極材料。然而,富鋰正極材料的反應(yīng)動力學(xué)緩慢,循環(huán)穩(wěn)定性差,電壓衰減明顯等缺點極大限制了其商業(yè)化應(yīng)用,這主要與其基于氧原子的陰離子氧化還原反應(yīng)密切相關(guān)。因此,全面了解和控制富鋰正極材料的陰離子氧化還原化學(xué)過程(包括原子結(jié)構(gòu)設(shè)計、納米級材料工程技術(shù)等),對于富鋰材料的發(fā)展至關(guān)重要。因此,澳大利亞悉尼科技大學(xué)汪國秀教授團隊系統(tǒng)總結(jié)了近些年來高容量富鋰氧化物正極材料的研究進展,重點介紹了基于氧原子為主的陰離子氧化還原化學(xué)及材料結(jié)構(gòu)演變。此外,還針對主流的表面改性和元素?fù)诫s等改性方法進行了詳細(xì)研究。為富鋰正極材料的發(fā)展和高能量密度鋰離子電池的設(shè)計提供了理論指導(dǎo)。該文發(fā)表于Nano Materials Science英文刊。

文章下載鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589965122000198

掃描上方二維碼查看原文

富鋰正極材料(LRCMs)的氧基陰離子氧化還原反應(yīng)

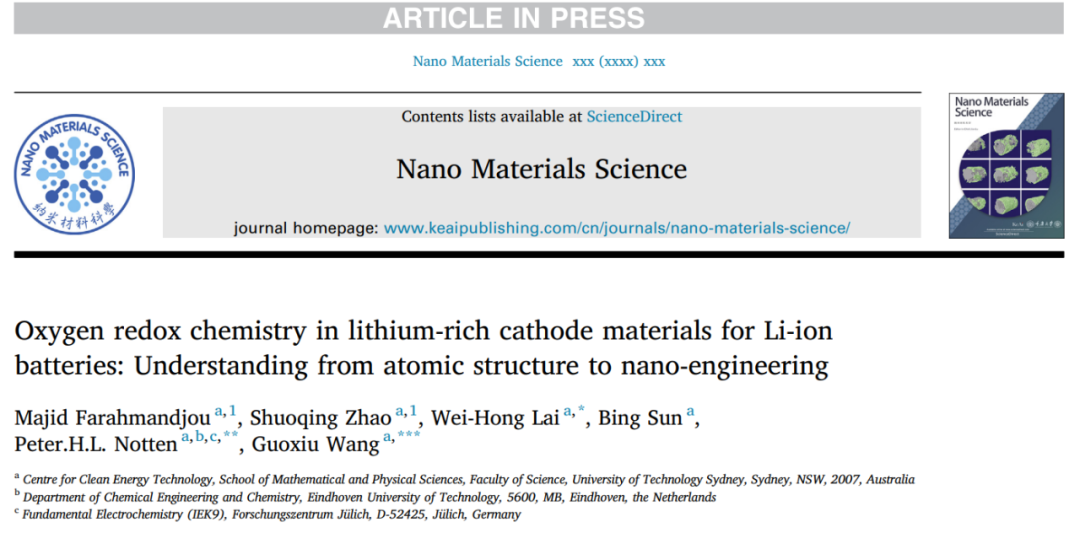

近年來,陰離子氧化還原反應(yīng)理論被提出并被證實發(fā)生在LRCMs中,其中其表現(xiàn)形式是以類過氧的O2n?二聚物 (n<2)為主的電化學(xué)活性物質(zhì)。在大多數(shù)不同于傳統(tǒng)正極材料中的“TM-O”雜化鍵理論,富鋰正極材料中的陰陽離子交互作用主要是由“TM(d)-O(sp)”反鍵效應(yīng)和反空位缺陷所引起的。其能帶結(jié)構(gòu)中O 2P配置的其中一個O 2P軌道與Li 2s軌道部分重疊,因此,會以不成鍵的狀態(tài)存在并且能提供額外的電子轉(zhuǎn)移,可逆的參與到電化學(xué)反應(yīng)過程中(圖1(a)和(b))。這一現(xiàn)象為理解基于陰離子的氧化還原反應(yīng)開辟了新的途徑。這些高活性的O2n?二聚物 (n<2)在循環(huán)過程中可逆地參與了電荷補償過程。然而,這種還原耦合機制不可避免地導(dǎo)致富鋰材料結(jié)構(gòu)紊亂、位錯和電解液分解。Ceder團隊還從理論上證明了這些基于氧原子的氧化還原反應(yīng)的獨特貢獻可能來自于具有較長鍵長的Li-O-Li配體(圖1(c))。

圖1 LRCMs中氧基陰離子氧化還原的功能機制的不同理論模型的示意圖

結(jié)論與展望

基于富鋰正極材料氧化還原化學(xué)方面的研究進展,對富鋰正極材料未來商業(yè)化應(yīng)用所需解決的問題提出相應(yīng)的觀點。

要點1:抑制O2釋放

如何利用不可逆的陰離子氧化還原反應(yīng)并且抑制LRCMs中的氧損失是未來研究的重點。一個方法是構(gòu)建存在濃度梯度的富鋰正極材料,即基于貧鋰的表面和富鋰的內(nèi)部,中間有連續(xù)的梯度。這些鋰梯度將限制氧在材料表面的釋放,并保持類過氧的O2n?二聚物活性,提高了富鋰正極材料的比容量和循環(huán)穩(wěn)定性。通過進一步優(yōu)化氧基氧化還原產(chǎn)物的部分,鋰貧度/豐富度梯度可以有效地促進陰離子的貢獻。另一個方法就是設(shè)計一種在高工作電壓下抗氧釋放的穩(wěn)定界面。理想的電極/電解質(zhì)界面不僅應(yīng)降低表面附近的氧活性,還應(yīng)限制循環(huán)過程中副反應(yīng)的發(fā)生和副產(chǎn)物的積累。在這種情況下,表面包覆有望解決目前阻礙LRCMs進一步工業(yè)應(yīng)用的技術(shù)障礙。然而,目前抑制氧流失的研究進展緩慢,并且大多數(shù)改性策略只能延緩這一過程,而不能完全解決問題。因此,設(shè)計有效的抑制氧流失的策略仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。持續(xù)的氧氣釋放將不可避免地導(dǎo)致軟包電池膨脹和脹氣等安全問題。

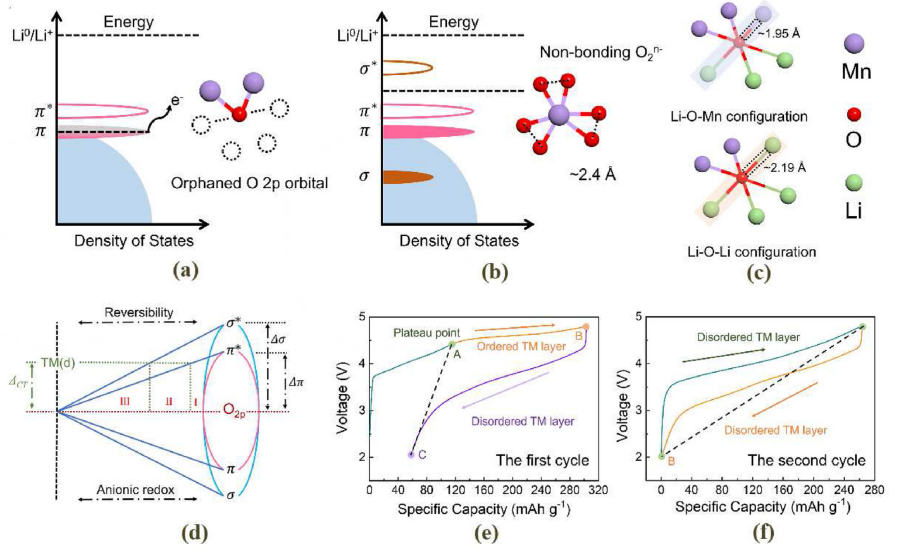

圖2 Mg摻雜示意圖

圖3 LiCeO2涂層材料的晶格氧遷移路徑示意圖

要點2:增強陰離子氧化還原反應(yīng)動力學(xué)

基于氧的陰離子氧化還原反應(yīng)的富鋰材料具有較高的放電容量,但其存在材料結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定和反應(yīng)動力學(xué)遲緩等問題,因而導(dǎo)致了較差的循環(huán)穩(wěn)定性。通常,近一半的比容量是由氧基陰離子氧化還原反應(yīng)在深度充放電時貢獻的。然而,陰離子氧化還原反應(yīng)不如傳統(tǒng)過渡金屬陽離子氧化還原反應(yīng)高效,因此,與其他主流的鋰離子電池正極材料(如LiCoO2和LiFePO4)相比,LRCMs的反應(yīng)動力學(xué)上較慢,倍率性能較差。為了克服這一問題。通過降低氧化還原中心過渡金屬元素的價態(tài),使陽離子反應(yīng)達到容量總貢獻的一半以上,并使高電壓下陰離子氧化還原反應(yīng)的比例降到最低是一種行之有效的方法。經(jīng)過調(diào)控氧化還原活性元素的LRCMs結(jié)構(gòu)更見穩(wěn)定,反應(yīng)動力學(xué)得到很大改善。采用催化劑或氧化還原介質(zhì)進行電化學(xué)活性氧的生成和消除也是一種有效的方法,極大地改善了到的轉(zhuǎn)化動力學(xué)。快速的氧氧化還原反應(yīng)保證了大量Li+從晶格中去除時的高效電荷補償過程。

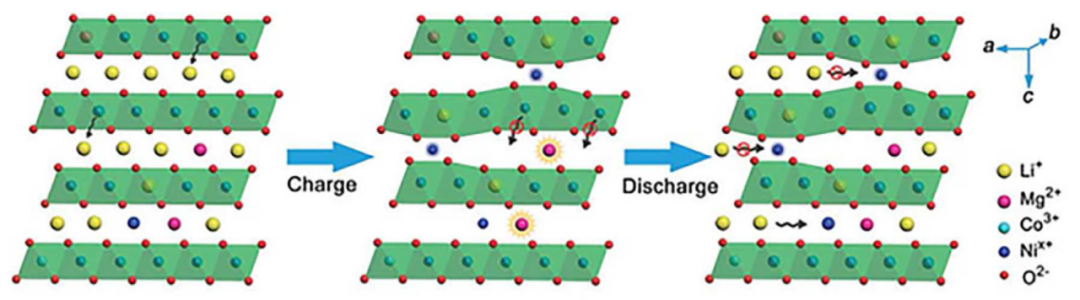

圖4 (a) AlPO4涂層示意圖;(b) PrPO4修飾誘導(dǎo)單斜層狀相向立方尖晶石相結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的原理圖;(c) Li+/K+交換過程示意圖

要點3:電解液工程

與固體聚合物電解質(zhì)相比,凝膠聚合物電解質(zhì)因其優(yōu)越的電化學(xué)穩(wěn)定性、高離子導(dǎo)電性和安全性,已在許多鋰電池行業(yè)實現(xiàn)了商業(yè)化。通常在鋰電池中使用凝膠聚合物電解質(zhì)可以有效抑制鋰枝晶的生長。鋰枝晶的生長是鋰電池的一個關(guān)鍵問題,因為它會嚴(yán)重限制其循環(huán)效率并存在安全風(fēng)險。聚合物電解質(zhì)在循環(huán)過程中還具有良好的承受電極體積變化的能力,這進一步提高了所設(shè)計電池的靈活性。用于鋰電池的凝膠聚合物電解質(zhì)的另一個優(yōu)點就是它們能夠降低液體電解質(zhì)對電池反應(yīng)和鋰陽極的反應(yīng)性。固體PEO聚合物電解質(zhì)也可以雜化,用作凝膠聚合物電解質(zhì)。在固體PEO中加入液體增塑劑會降低PEO的結(jié)晶度,從而增加聚合物的遷移率,進而增加離子導(dǎo)電性。CEI層的形成對鋰離子電池的性能有重要影響。在一定條件下,電解液被電極還原或氧化。在第一個循環(huán)中,電解液中的鹽和溶劑的分解導(dǎo)致電極表面形成CEI層。盡管穩(wěn)定CEI層的形成會導(dǎo)致初始不可逆容量損失,但人們普遍認(rèn)為它對LIBs的后續(xù)穩(wěn)定性和性能起著很重要的作用。CEI層的形成確實代表阻止電解液進一步分解的鈍化層。

圖5 正極上CEI層形成示意圖

總之,設(shè)計合適的電解液也應(yīng)優(yōu)先考慮。這不僅能顯著提高富鋰正極材料的性能,而且能提高與負(fù)極材料的相容性。此外,電解質(zhì)的成本和可燃性是至關(guān)重要的,這在實驗室研究中經(jīng)常被忽略,但在商業(yè)應(yīng)用中必須考慮。對于未來富鋰正極材料的商業(yè)化,實現(xiàn)高能量密度LIBs的關(guān)鍵問題應(yīng)該被考慮。這包括:(1)電極表面形成厚而不均勻的CEI/SEI層;(2)富鋰正極材料的顆粒斷裂;(3)高工作電壓下碳酸鹽基電解質(zhì)分解產(chǎn)生的副反應(yīng)和副產(chǎn)物。

參考文獻:

M. Farahmandjou et al., Oxygen redox chemistry in lithium-rich cathode materials for Li-ion batteries: Understanding from atomic structure to nano-engineering, Nano Materials Science.

https://doi.org/10.1016/j.nanoms.2022.03.004

課題組簡介:汪國秀教授是澳大利亞悉尼科技大學(xué)(UTS)理學(xué)院數(shù)學(xué)與物理科學(xué)學(xué)院清潔能源技術(shù)中心主任和杰出教授(2012年至今)。

汪國秀教授是材料化學(xué)、電化學(xué)、能量儲存和轉(zhuǎn)換以及電池技術(shù)方面的專家。他的研究興趣包括鋰離子電池、鋰空氣電池、鈉離子電池、鋰硫電池、超級電容器、儲氫材料、燃料電池、石墨烯和MXenes。發(fā)表論文600余篇,包括Nature Catalystis、Nature Communications、Nature Nanotechnology、JACS、Angew、Advanced Materials、Science Advanced、Nano Letters、Energy&Environmental Science等,總被引6萬余次,H-index 137(谷歌學(xué)術(shù)),連續(xù)多年入選科睿唯安全球高被引學(xué)者。當(dāng)選皇家化學(xué)學(xué)會(FRSC)會士(2017)、國際電化學(xué)學(xué)會(ISE)會士(2018)、歐洲科學(xué)院院士(2020)。

課題組網(wǎng)頁鏈接:https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/centre-clean-energy-technology

關(guān)于 Nano Materials Science

2019年3月創(chuàng)刊,重慶大學(xué)主辦,香港城市大學(xué)呂堅院士任主編,21個國家 126位學(xué)者(包括18位院士)任編委,ScienceDirect全文開放獲取。已報道諾貝爾物理學(xué)獎得主Konstantin Novoselov院士、呂堅院士、Ruslan Z Valiev院士、盧柯院士、成會明院士、申長雨院士、趙東元院士、段雪院士、侯保榮院士、孫軍院士、王琪院士、張立群院士、Oliver G. Schmidt院士、Li Lu教授(新加坡國立大學(xué))、Luyi Sun教授(美國康涅迪格大學(xué))、Vijay Kumar Thakur教授(英國蘇格蘭鄉(xiāng)村學(xué)院)、張強教授(清華大學(xué))、郭少軍教授(北京大學(xué))、張荻教授(上海交通大學(xué))、劉剛教授(西安交通大學(xué))、彭章泉教授(中科院大連物化所)、劉暢教授(中科院金屬所)、劉天西教授(東華大學(xué))、胡寧教授、付紹云教授、黃曉旭教授、魏子棟教授、張育新教授(重慶大學(xué))等團隊的研究成果。

刊發(fā)成果已被近110個國家及地區(qū)、約800種SCIE期刊引用報道,總下載58萬余次。已入選ESCI、EI、Scopus、CSCD核心、CAS、DOAJ、INSPEC數(shù)據(jù)庫,中國高質(zhì)量科技期刊分級目錄的材料科學(xué)綜合類T2級、中國高校優(yōu)秀科技期刊、重慶市高品質(zhì)科技期刊、重慶市出版專項資助期刊、重慶名刊。2021 CiteScore 14.3,位列Scopus收錄的全球同類期刊:Chemical Engineering:Chemical Engineering (miscellaneous),第2位(2/42),前4.8%;Materials Science:Materials Science (miscellaneous),第5位(5/124),前4.0%;Engineering:Mechanics of Materials,第10位(10/384),前2.6%。